トップQs

タイムライン

チャット

視点

鶡冠子

ウィキペディアから

Remove ads

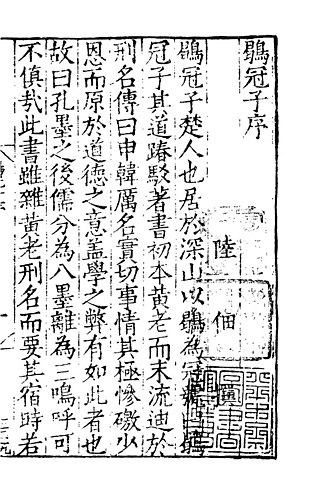

鶡冠子(かつかんし、かっかんし)は、中国戦国時代の諸子百家の一人。著作として『鶡冠子』が現存するが、実際の作者や成立年代は不明[1][2]。

伝統的には道家に分類されるが、その内容は、道家・法家・兵家が混ざりあった雑家的な内容であり、黄老思想などの雑多な思想を、対句などの修辞技法を駆使して説く。

近現代の中国学においては、長らくマイナーな諸子だったが[1]、1970年代の馬王堆帛書『黄帝四経』の発見により黄老思想が注目されてからは、徐々に研究されるようになった。

人物

→「龐煖」も参照

鶡冠子の人物像については、楚の隠者であること、龐煖の師であること、および服装程度しか伝わっていない[1]。具体的には、『太平御覧』や『元和姓纂』が引く所の『七略』『列仙伝』『風俗通』、嵆康『高士伝』などにその人物像が伝えられる[1]。

鶡冠子という名前は、「鶡」という鳥(キジの一種ヤマドリ[2]、またはミミキジ[3]と同定される)の羽で作られた冠を被ったことにちなむ。

古代中国の習俗では、鶡は勇猛な鳥とみなされたため、鶡冠は勇猛な武官が被るものとされた[1][4]。漢代以降の画像磚にも鶡冠を被った武官が描かれている[5]。『後漢書』輿服志によれば、この習俗は趙の武霊王に由来する[6][7]。武霊王は『鶡冠子』にも登場する。しかし、その鶡冠をなぜ隠者の鶡冠子が被っていたかは定かでない[8]。

書物

『漢書』芸文志は、道家の書として『鶡冠子』1篇を載せている。一方で、『隋書』経籍志は3巻としている。後述の韓愈は3巻16篇としている。現行本(後述の陸佃の注釈書)は、3巻19篇からなる[9]。

扱われる思想は、黄老思想、軍事学、賞罰術、人材登用術、聖人、道、法、命、勢、一、陰陽、宇宙生成論、天の法則性、天地人三才の類比、といった雑多な思想が扱われる[10]。

登場人物は、鶡冠子・龐煖・武霊王・悼襄王のほか、扁鵲など先秦の著名人が登場する[11]。

他の諸子や『戦国策』、馬王堆帛書『黄帝四経』、賈誼『鵩鳥賦』と類似する部分がある[12]。

篇

大形 1983 に各篇の要約がある。

- 1. 博選

- 2. 著希

- 3. 夜行

- 4. 天則

- 5. 環流

- 6. 道端

- 7. 近畿

- 8. 度萬

- 9. 王鈇

- 10. 泰鴻

- 11. 泰録

- 12. 世兵

- 13. 備知

- 14. 兵政

- 15. 学問

- 16. 世賢

- 17. 天権

- 18. 能天

- 19. 武霊王

Remove ads

受容史

南朝の劉勰、唐の韓愈は、『鶡冠子』の修辞的な文章を賞揚した[2][13][14]。一方で、唐の柳宗元は『鶡冠子』を低評価した上で、前漢の賈誼『鵩鳥賦』を踏まえて作られた偽書であるとした[15][16]。清の姚際恒や『四庫提要』も偽書としている[17][18]。

唐の杜甫は、晩年の詩『耳聾』で、孤独な隠遁生活を送る自身を、隠者としての鶡冠子になぞらえた[19]。

日本では、平田篤胤が『赤県太古伝』で、おそらく『漢魏叢書』経由で頻繁に引用している[18]。また、刈谷藩の藩校「文礼館」の名前の由来になっている。

研究史

欧米の中国学においては、1970年代以降、A.C.グレアムやD.R.コネクタス[20]らによって研究されてきた。とりわけ、カリーン・デフォールト[21]によって主題的に研究されている。デフォールトは、『鶡冠子』の文献学的な研究と合わせて、西洋の伝統的な修辞学(説得術)と比較したり、西洋思想史学者のクェンティン・スキナーによる修辞学研究とその方法論を取り入れたりしている[22][23]。

そのほか、先駆的な研究例として、1950年代のジョセフ・ニーダムが、自然法と自然法則の類比という観点から「法」字を論じた際に、『鶡冠子』に着目している[24]。

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads