トップQs

タイムライン

チャット

視点

WASP-69

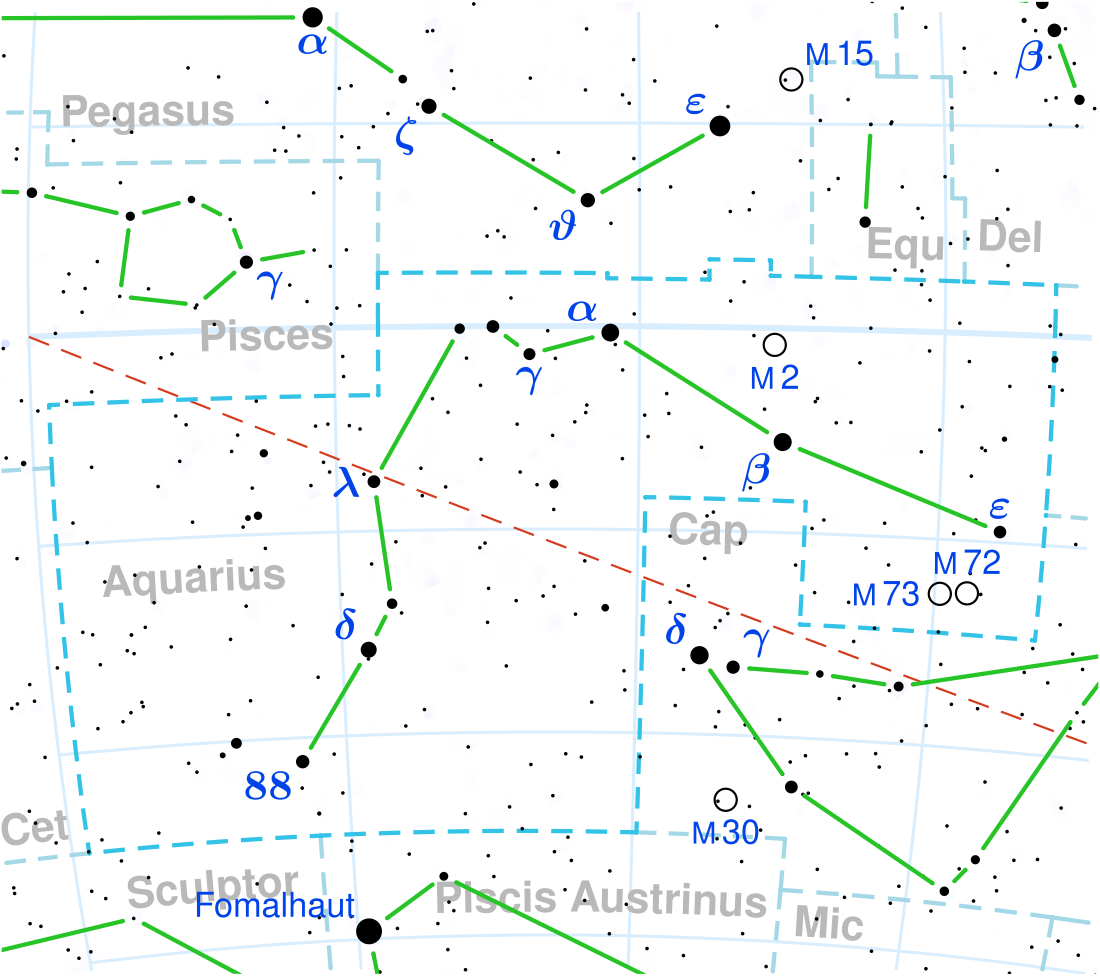

みずがめ座の恒星 ウィキペディアから

Remove ads

WASP-69は、みずがめ座の方向に太陽からおよそ164光年の距離にある恒星である[1][3][注 1]。見かけの等級は、9.87とされる[2]。WASP-69の周囲では、1つの太陽系外惑星が発見されている[1]。

Remove ads

特徴

WASP-69は、K型主系列星で、光球面の有効温度が約4,715 Kと推定され、この温度はK5型のスペクトル型に相当する[1]。WASP-69の測光観測からは、およそ23日周期で振幅が0.01等程度の光度変化がみつかっており、光球面に黒点が存在し、自転に伴ってみえたりみえなかったりすることで変化が生じると考えられ、黒点の存在は、WASP-69が磁場の活動が活発な恒星のしるしであるとみられる[1][4]。年齢は、自転や彩層の輝線強度から見積もった値が7億年から11億年となる一方、リチウム原子の少なさや、近赤外線の色指数はもっと古い星であることを示唆するが、概ね10億年程度と考えられる[1]。

惑星系

2008年に、WASPによる観測で、天体の通過による減光が検出されて、惑星候補があるとされたWASP-69は、2009年、2010年と繰り返し減光が観測された[1]。更に、視線速度の時間変化を測定すると、その変化量は、伴天体が惑星質量天体の場合と一致することがわかり、WASP-69の手前を通過したのは惑星WASP-69bであると確定した[1]。

WASP-69bは、母星(WASP-69)の周りを3.868日で公転し、質量は木星の4分の1程度、半径は木星と同程度という、質量が土星級の惑星である[1]。WASP-69bが母星の手前を通過する際に、近赤外線でヘリウムの吸収をしらべたところ、惑星の大気は光度曲線から推定される半径よりも7割程度大きく膨張していることが示唆された[5]。母星が活動的な恒星なので、放出される高エネルギー粒子との相互作用によって外層が昇華し、惑星から流れ出していることが考えられ、脱出した惑星大気は彗星のように母星の反対側にたなびいているものと解釈される[1][5]。この仕組みでWASP-69bからは、10億年で木星質量の0.05%程度の物質が失われているとみられる[6]。WASP-69bでは、ナトリウム原子も検出されており、また、強いレイリー散乱の兆候がみられることから、太陽系と同等以上に豊富な水を持ち、大気中にヘイズが形成されていると推測される[4]。

Remove ads

名称

2022年、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の優先観測目標候補となっている太陽系外惑星のうち、20の惑星とその親星を公募により命名する「太陽系外惑星命名キャンペーン2022(NameExoWorlds 2022)」において、WASP-69とWASP-69bは命名対象の惑星系の1つとなった[7][8]。このキャンペーンは、国際天文学連合(IAU)が「持続可能な発展のための国際基礎科学年(IYBSSD2022)」の参加機関の一つであることから企画されたものである[9]。2023年6月、IAUから最終結果が公表され、WASP-69はWouri、WASP-69bはMakombéと命名された[10]。ウーリ川はカメルーンで大事な川で、ポルトガルの船乗りフェルナン・ド・ポーがその河口に大量のエビがいたことに言及して“Rio dos Camerões”(エビの川)と呼んだことが、カメルーンという国名の由来とされる[10]。マコンベ川は、ウーリ川に注ぐその支流である[10]。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads