상위 질문

타임라인

채팅

관점

그리스-박트리아 왕국

위키백과, 무료 백과사전

Remove ads

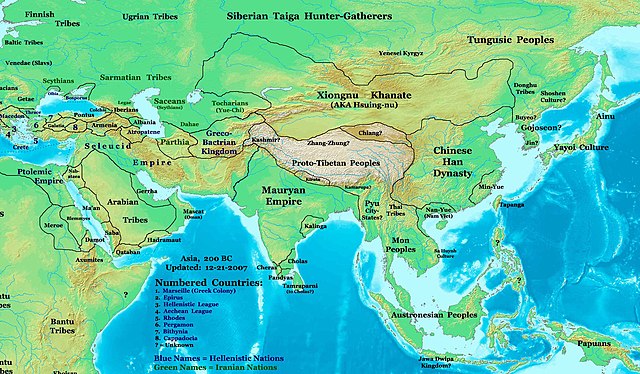

박트리아 왕국(그리스어: Βακτριανό Βασίλειο), 통칭 그리스-박트리아 왕국은 헬레니즘 시대의 그리스 국가로[1][2][3] 중앙아시아-남아시아에 위치했다. 이 왕국은 셀레우코스 제국의 사트라프였던 디오도토스 1세 소테르가 기원전 256년경 건국했으며, 기원전 120년경 멸망할 때까지 중앙아시아를 지배했다.[a] 전성기에는 현재의 아프가니스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄을 포함했으며, 짧은 기간 동안 카자흐스탄, 파키스탄, 이란의 작은 지역들도 포함했다. 동쪽으로 더 확장하여 군사 작전과 정착을 통해 기원전 230년경에는 중국의 진나라 국경에 도달했을 수도 있다.[4][5]

기원전 5세기부터 이미 박트리아에 그리스인 인구가 있었지만, 알렉산드로스 대왕은 기원전 327년까지 이 지역을 정복하고[6] 대부분 알렉산드리아라는 이름의 많은 도시를 세웠으며, 마케도니아인과 다른 그리스인들을 더 정착시켰다. 알렉산드로스 대왕의 사망 후, 박트리아의 통제권은 그의 장군 셀레우코스 1세 니카토르에게 넘어갔다.[7] 기원전 3세기 초 이 땅의 비옥함과 번영은 디오도토스에 의해 셀레우코스 제국의 후계 국가로서 그리스-박트리아 왕국이 건국되는 계기가 되었다. 박트리아 그리스인들은 점점 더 강력해져 기원전 190년에서 180년 사이에 에우티데모스의 아들인 데메트리오스 왕 휘하에 인도 북서부를 침공했다. 이 침공은 그리스-박트리아 왕국의 후계 국가인 인도-그리스 왕국의 건국으로 이어졌고, 이후 판탈레온과 아폴로도토스 1세 왕에 의해 통치되었다. 역사 기록에 따르면 왕국에는 많은 부유하고 번성하는 도시들이 있었지만,[8][9][10] 아이하눔과 박트라와 같이 발굴된 도시는 몇 곳에 불과하다. 아프가니스탄 북동부에 위치한 아이하눔은 그리스 극장, 김나시온, 주랑이 있는 안뜰이 있는 주택 등 진정한 헬레니즘 도시의 모든 특징을 가지고 있었다.[11]

이 왕국은 에우크라티데스 대왕 치하에서 절정에 달했는데, 그는 기원전 171년경 쿠데타를 통해 권력을 장악하고 자신만의 왕조를 세운 것으로 보인다. 에우크라티데스는 또한 인도를 침공하여 인도-그리스 왕들과 성공적으로 싸웠다. 그러나 곧 왕국은 쇠퇴하기 시작했다. 파르티아 제국과 사카족, 월지족과 같은 유목민족이 주요 위협이 되었다.[12] 에우크라티데스는 기원전 145년경 자신의 아들에게 살해당했으며, 이는 왕국을 더욱 불안정하게 만들었을 수 있다. 헬리오클레스는 박트리아를 통치한 마지막 그리스 왕이었다.[13]

그리스-박트리아 왕국이 멸망한 후에도 그들의 풍부한 헬레니즘 영향은 수세기 동안 강하게 남아 있었다. 박트리아에 정착한 월지족은 그리스화되었다. 그들은 이후 서기 30년경 쿠샨 제국을 세웠고, 자신들의 언어를 표기하기 위해 그리스 문자를 채택하고 그리스 신들을 판테온에 추가했다. 그리스-박트리아 도시 아이하눔은 인도의 문턱에 있었고 높은 수준의 헬레니즘 세련미로 유명했다. 그리스 예술은 박트리아에서 인도-그리스인들과 함께 전파되어 인도 예술, 종교, 문화에 영향을 미쳤고, 혼합주의 예술인 간다라 미술이 탄생했다.

Remove ads

역사

요약

관점

기원

박트리아는 다리우스 1세 시대부터 그리스 정착민들이 거주했는데, 당시 키레나이카의 바르카 주민 대다수가 암살자들을 넘겨주기를 거부했다는 이유로 이 지역으로 추방당했다.[14] 그리스의 영향은 크세르크세스 1세 시대에 증가했는데, 한때 디디마 (서부 소아시아) 근처에 살았던 그리스 사제들의 후손들이 강제로 박트리아로 이주되었고,[15] 이후 다른 추방된 그리스인들, 대부분 전쟁 포로들이 이주하면서 더욱 커졌다. 그리스 공동체와 언어는 알렉산드로스 대왕이 기원전 328년에 박트리아를 정복할 무렵에는 이미 이 지역에서 흔했다.[16]

독립과 디오도토스 왕조

박트리아의 사트라프였던 디오도토스(그리고 아마도 주변 속주들의 사트라프)는 기원전 250년경 셀레우코스 제국에서 분리 독립하여 자신을 바실레우스, 즉 박트리아의 디오도토스 1세 왕으로 선포하면서 그리스-박트리아 왕국을 세웠다. 남아 있는 고대 자료(아래 참조)는 다소 모순되며, 박트리아 독립의 정확한 날짜는 아직 확정되지 않았다. 다소 단순화하면, 디오도토스의 분리 독립에 대해 높은 연대기(기원전 255c.년경)와 낮은 연대기(기원전 246년경)가 있다.[17] 높은 연대기는 안티오코스 2세가 박트리아에서 주화를 거의 발행하지 않은 이유를 설명하는 이점이 있는데, 디오도토스가 안티오코스의 통치 초기에 독립했을 것이기 때문이다.[18] 반면에 기원전 240년대 중반의 낮은 연대기는 디오도토스 1세의 분리 독립을 셀레우코스 제국에 재앙적인 분쟁이었던 제3차 시리아 전쟁과 연결시키는 이점이 있다.

박트리아의 천 개 도시의 총독이었던 디오도토스(라틴어: Theodotus, mille urbium Bactrianarum praefectus)는 이탈하여 스스로 왕을 선포했으며; 동방의 다른 모든 사람들도 그의 뒤를 따라 마케도니아인들로부터 분리 독립했다.[19]

고도로 도시화되고 동방에서 가장 부유한 왕국 중 하나로 여겨졌던 이 새로운 왕국(역사가 유스티누스에 따르면 opulentissimum illud mille urbium Bactrianum imperium "천 개 도시의 극도로 번성한 박트리아 제국")은 더욱 강력해지고 동서로 영토 확장에 나설 것이다:

박트리아를 반란시킨 그리스인들은 그 나라의 비옥함 덕분에 너무나 강력해져서, 아르테미타의 아폴로도로스가 말했듯이, 아리아나뿐만 아니라 인도까지도 지배하게 되었다: 그리고 그들에 의해 알렉산드로스보다 더 많은 부족들이 복속되었다… 그들의 도시로는 박트라 (자리아스파라고도 불리며, 같은 이름의 강이 흐르고 아무다리야강으로 흘러 들어간다), 다라프사, 그리고 여러 다른 도시들이 있었다. 이 중에는 통치자의 이름을 따서 명명된 에우크라티디아도 있었다.[20][21]

기원전 247년, 프톨레마이오스 왕국 (알렉산드로스 대왕 사망 후 이집트를 통치한 그리스 통치자들)이 셀레우코스 수도인 안티오키아를 점령했다. 그 결과 발생한 권력 공백 속에서 파르티아의 셀레우코스 사트라프였던 안드라고라스는 셀레우코스 제국으로부터 독립을 선포하고 스스로 왕이라 칭했다. 10년 후, 그는 파르티아의 아르사케스에게 패배하고 살해당했으며, 이는 파르티아 제국의 부상으로 이어졌다. 이로 인해 박트리아는 그리스 세계와의 접촉이 단절되었다. 육상 무역은 줄어든 속도로 계속되었지만, 그리스 이집트와 박트리아 간의 해상 무역은 발전했다.

디오도토스의 뒤를 이어 그의 아들 디오도토스 2세가 왕위에 올랐고, 그는 셀레우코스 2세와의 싸움에서 파르티아의 아르사케스와 동맹을 맺었다.

얼마 후, 디오도토스의 죽음으로 안도한 아르사케스는 평화를 맺고 그의 아들, 또한 디오도토스라는 이름의 아들과 동맹을 맺었다. 얼마 후 그는 반란자들을 처벌하기 위해 온 셀레우코스와 싸워 승리했다: 파르티아인들은 이날을 자신들의 자유가 시작된 날로 기념했다.[22]

에우티데모스 왕조와 셀레우코스 침공

폴리비오스에 따르면[23][24] 마그네시아 온 마이안드로스 출신의 이오니아 그리스인으로, 아마도 소그디아의 사트라프였던 에우티데모스는 기원전 230-220년경 디오도토스 2세의 왕조를 전복하고 자신만의 왕조를 시작했다. 에우티데모스의 지배는 알렉산드로스 대왕이 페르가나에 세운 도시 알렉산드리아 에스카테를 넘어 소그디아까지 확장되었다.

그들은 또한 박트리아나의 동쪽에 위치한 박트리아인과 소그디아인의 경계를 이루는 옥수스 강과 약사르테스강 사이의 소그디아를 점령했다. 그리고 약사르테스 강은 소그디아인과 유목민족 사이의 경계도 형성한다.[12]

에우티데모스는 기원전 210년경 셀레우코스 통치자 안티오코스 3세의 공격을 받았다. 에우티데모스는 10,000명의 기병을 지휘했지만, 처음에는 아리우스 강에서[25] 전투에서 패배하여 후퇴해야 했다. 그는 그 후 박트라의 요새화된 도시에서 3년간의 포위 공격을 성공적으로 버텼고, 안티오코스는 마침내 새로운 통치자를 인정하고 기원전 206년경 에우티데모스의 아들 데메트리오스에게 딸 중 한 명을 주기로 결정했다.[26] 고전적인 기록에 따르면 에우티데모스는 원래의 반란자 디오도토스를 전복시킨 공로가 있고 그의 방어 노력 덕분에 중앙아시아를 유목민 침략으로부터 보호하고 있다고 주장하며 안티오코스 3세와 평화를 협상했다.

... 그가 이 요구에 굴복하지 않으면 둘 다 안전하지 않을 것이기 때문이다. 많은 유목민 무리가 가까이 있어 둘 모두에게 위험하며, 만약 그들을 나라 안으로 들인다면 확실히 완전히 야만화될 것이다.[24]

타지키스탄 동부 그리스-박트리아 지역의 쿨리야브 지역에서 발견된 기원전 200-195년으로 추정되는 비문에서[27] 헬리오도토스라는 그리스인이 헤스티아에게 불 제단을 봉헌하며 에우티데모스를 모든 왕 중 가장 위대한 왕으로, 그의 아들 데메트리오스 1세를 "데메트리오스 칼리니코스", 즉 "영광스러운 정복자 데메트리오스"라고 언급한다.[28][27]

τόνδε σοι βωμὸν θυώδη, πρέσβα κυδίστη θεῶν Ἑστία, Διὸς κ(α)τ᾽ ἄλσος καλλίδενδρον ἔκτισεν καὶ κλυταῖς ἤσκησε λοιβαῖς ἐμπύροις Ἡλιόδοτος ὄφρα τὸμ πάντων μέγιστον Εὐθύδημον βασιλέων τοῦ τε παῖδα καλλίνικον ἐκπρεπῆ Δημήτριον πρευμενὴς σώιζηις ἐκηδεῖ(ς) σὺν τύχαι θεόφρον[ι].

tónde soi bōmòn thuṓdē, présba kydístē theôn Hestía, Diòs kat' álsos kallídendron éktisen kaì klytaîs ḗskēse loibaîs empýrois Hēliódotos óphra tòm pántōn mégiston Euthýdēmon basiléōn toû te paîda kallínikon ekprepê Dēmḗtrion preumenḕs sṓizēis ekēdeî(s) sỳn Týchai theόphron(i).

"헬리오도토스는 이 향기로운 제단을, 모든 신들 가운데 존경받는 여신인 헤스티아에게, 아름다운 나무들이 있는 제우스의 숲에 세웠다; 그는 모든 왕들 중 가장 위대한 에우티데모스 1세와 그의 아들, 영광스럽고 승리하며 탁월한 데메트리오스 1세 아니케토스가 신적인 생각의 티케의 도움으로 모든 고통에서 보존되기를 바라며 헌주와 희생을 바쳤다."[29][30]

셀레우코스 군대의 철수 이후, 박트리아 왕국은 확장된 것으로 보인다. 서쪽으로는 이란 북동부 지역이 흡수되었을 수 있으며, 안티오코스 대왕에게 패배했던 파르티아까지 확장되었을 수도 있다. 이 영토들은 아마도 박트리아의 사트라피인 타푸리아와 트락시아네와 동일할 것이다.

인도 아대륙으로의 확장 (기원전 180년경)

데메트리오스 1세 아니케토스 왕 (재위 기원전 200–180년경)의 은화, 북서 인도 아대륙 정복을 상징하는 코끼리 두피를 착용하고 있다.

에우티데모스의 아들인 데메트리오스 1세 아니케토스는 기원전 180년 이전에 인도 아대륙을 침공하기 시작했으며, 이는 마우리아 제국이 숭가 왕조에 의해 전복된 지 몇 년 후였다. 역사가들은 침공의 동기에 대해 의견이 분분하다. 일부 역사가들은 인도 아대륙 침공이 마우리아 제국에 대한 지지를 표명하고, 불교 경전(Tarn)에 의해 주장되는 숭가 왕조의 종교적 박해로부터 불교 신앙을 보호하기 위한 것이었다고 주장한다. 그러나 다른 역사가들(Thapar, Lamotte)은 이러한 박해에 대한 설명이 과장되었다고 주장한다.

데메트리오스는 오늘날 인도의 동부에 위치한 제국의 수도 파탈리푸트라 (오늘날의 파트나)까지 진출했을 수 있다. 그러나 이러한 정복은 일반적으로 메난드로스의 업적으로 여겨진다. 그의 정복은 역사가 스트라본에 의해 메난드로스의 정복과 함께 "알렉산드로스보다 더 많은 부족을 복속시켰다"고 언급되었다. 침공은 기원전 175년까지 완료되었다. 이로 인해 북서 인도 아대륙에 약 2세기 동안 서기 10년경까지 지속된 인도-그리스 왕국이 세워졌다. 불교 신앙은 인도-그리스 왕들, 특히 그들 중 가장 강력했던 메난드로스 치하에서 번성했다. 이 시기는 또한 간다라 지역에서 그리스 불교의 발전으로 대표되는 위대한 문화 혼합주의 시대였다.

에우크라티데스 대왕

박트리아에서는 데메트리오스의 장군이거나 셀레우코스의 동맹이었던 에우크라티데스 1세가 기원전 170년경 에우티데모스 왕조를 전복하고 단명한 에우크라티드 왕조를 세웠다.[31] 아마도 안티마코스 1세와 안티마코스 2세를 폐위시켰을 것이다. 에우티데모스 왕조의 인도 지파는 반격을 시도했다. "인도인의 왕"이라 불리는 데메트리오스(아마도 데메트리오스 2세)가 찬탈자를 축출하기 위해 6만 명의 병력을 이끌고 박트리아로 돌아왔다고 하지만, 그는 그 전투에서 패배하고 전사한 것으로 보인다.

에우크라티데스는 큰 용기로 많은 전쟁을 벌였고, 그로 인해 약해졌을 때 인도인의 왕 데메트리오스에게 포위되었다. 그는 여러 차례 출격하여 300명의 병사로 6만 명의 적을 물리쳤고, 4개월 만에 풀려나 인도를 지배하게 되었다.[33]

에우크라티데스는 오늘날 인도 북서부에서 광범위하게 군사 활동을 벌였으며, 펀자브 지역의 젤룸강까지 이르는 광대한 영토를 통치했다는 증거로 많은 인도 주화 공장에서 주화를 발행했다. 그러나 결국 그는 메난드로스 1세 왕에게 격퇴당했으며, 메난드로스 1세는 거대한 통일 영토를 만들 수 있었다.

다소 혼란스러운 기록에서, 유스티누스는 에우크라티데스가 "자신의 아들이자 공동 왕"에 의해 전장에서 살해되었다고 설명하는데, 이는 에우크라티데스의 친아들인 에우크라티데스 2세 또는 헬리오클레스 1세일 가능성이 있다 (비록 그의 적의 아들인 데메트리오스 2세일 수도 있다는 추측도 있다). 그 아들은 피 묻은 에우크라티데스의 시신을 전차로 짓밟고 묘지 없이 훼손된 채 방치했다.

에우크라티데스는 인도에서 돌아오는 길에, 그가 통치를 함께 했던 자신의 아들에게 살해당했다. 아들은 아버지 살해를 숨기지 않고, 마치 아버지가 아닌 적을 죽인 것처럼 아버지의 피 위로 전차를 몰고 시신을 묻지 말라고 명령했다.[33]

파르티아에 의한 패배

인도 원정 중 또는 그 후에 에우크라티데스는 파르티아 왕 미트리다테스 1세에게 공격을 받아 패배했는데, 아마도 에우티데모스 지지자들과 동맹을 맺었을 것이다.

여러 전쟁에 휘말린 박트리아인들은 지배권뿐만 아니라 자유까지 잃었다. 소그디아인, 아라코테스인, 드랑게스인, 아리안인, 인도인과의 전쟁으로 지쳐, 마침내 그들보다 약한 적, 즉 파르티아인들에게 모든 피를 뽑힌 듯 짓밟혔다.[33]

승리 후 미트리다테스 1세는 아리우스 강 서쪽의 박트리아 영토, 즉 타푸리아와 트락시아네 지역을 획득했다: "사트라피 투리바와 아스피오누스는 파르티아인들에게 에우크라티데스로부터 빼앗겼다."[12]

기원전 141년, 그리스-박트리아인들은 다시 파르티아와 싸우기 위해 셀레우코스 왕 데메트리오스 2세와 동맹을 맺은 것으로 보인다.

동방 사람들은 그의 (데메트리오스 2세의) 도착을 환영했는데, 부분적으로는 파르티아의 아르사케스 왕의 잔혹성 때문이었고, 부분적으로는 마케도니아인의 통치에 익숙해져 이 새로운 민족의 오만함을 싫어했기 때문이다. 그리하여 페르시아인, 엘뤼메스인, 박트리아인의 지원을 받은 데메트리오스는 수많은 전투에서 파르티아인들을 격파했다. 결국, 거짓 평화 조약에 속아 포로로 잡혔다.[34]

5세기 역사가 오로시우스는 미트리다테스 1세가 재위 말기(기원전 138c.년, 기원전 136년 사망으로 왕국이 약화되기 전)에 인더스강과 히다스페스강 사이의 영토를 점령할 수 있었다고 보고했다.[b]

헬리오클레스 1세는 남은 영토를 통치하게 되었다. 서쪽과 동쪽에서의 패배는 박트리아를 매우 약화시키고 유목민 침략에 노출시켰을 수 있다.

유목민 침략과 멸망

월지라고 불리는 유목민족은 박트리아 동쪽 수천 마일 떨어진 한나라 국경의 하서주랑이라는 지역에 거주하고 있었다. 기원전 176년 직전 흉노족이 하서주랑을 침략하여 월지족을 이 지역에서 도피시켰다. 기원전 162년 월지족은 흉노족에 의해 서쪽으로 일리강 계곡으로 밀려났다. 기원전 132년 그들은 오손에 의해 일리 계곡에서 쫓겨났다. 살아남은 월지족은 다시 남쪽으로 아무다리야강 바로 북쪽 영토로 이동하여 사카스탄이라고 불리는 유목민족과 조우하고 그들을 축출했다.[35]

기원전 140년경, 동부 스키타이족 (그리스 자료에서는 사카 또는 사카라우카이)은 월지족의 남하 이동에 밀려 파르티아와 박트리아의 여러 지역을 침략하기 시작했다. 그들의 파르티아 침략은 잘 기록되어 있다: 그들은 메르브, 헥아톰필루스, 엑바타나 도시 방향으로 공격했다. 그들은 미트리다테스 1세의 아들인 파르티아 왕 프라아테스 2세를 격파하고 살해했으며, 그의 지휘하에 있던 그리스 용병 부대(안티오코스 7세와의 승리 중에 얻은 병력)를 격퇴했다. 기원전 123년에도 프라아테스의 후계자인 그의 숙부 아르타바누스 1세는 스키타이족에게 살해당했다.[36]

한나라 외교관 장건이 기원전 126년경 월지족을 방문하여 흉노족과 싸우기 위한 동맹을 얻으려 했을 때, 그는 월지족이 아무다리야강 북쪽에 정착했지만, 아무다리야강 남쪽 영토, 즉 박트리아의 나머지 지역도 지배하고 있다고 설명했다.

장건에 따르면 월지족은 10만에서 20만 명에 달하는 상당한 기마궁사 병력을 보유하고 있었으며,[c] 흉노족과 동일한 풍습을 가지고 있었는데, 이는 그리스-박트리아 군대를 쉽게 물리쳤을 것이다 (기원전 208년 그리스-박트리아 왕 에우티데모스 1세가 셀레우코스 왕 안티오코스 3세의 침략에 맞섰을 때, 그는 1만 명의 기병을 지휘했다).[25] 장건은 실제로 기원전 126년에 박트리아(중국에서는 대하)를 방문했으며, 그 나라가 완전히 사기가 저하되었고 정치 체제는 사라졌지만 도시 기반 시설은 남아있었다고 묘사한다.

대하(박트리아)는 대완에서 남서쪽으로 2,000 리 이상 떨어져 있으며, 구이(옥수스) 강 남쪽에 위치한다. 그곳 사람들은 땅을 경작하고 도시와 집을 가지고 있다. 그들의 풍습은 대완 사람들과 같다. 위대한 통치자는 없고 여러 소규모 추장들이 여러 도시를 다스린다. 사람들은 무기 사용에 서투르고 전투를 두려워하지만, 상업에 능하다. 대월지가 서쪽으로 이동하여 대하를 공격한 후, 온 나라가 그들의 지배하에 놓였다. 그 나라의 인구는 많아서 1,000,000명 이상이다. 수도는 란시(발흐)라고 불리는 도시이며, 온갖 종류의 상품이 매매되는 시장이 있다. (사마천의 사기, 장건 인용, Burton Watson 번역)

월지족은 기원전 120년경 오손족의 북쪽 침략에 의해 다시 밀려나면서 박트리아 남쪽으로 더 확장되었다. 그들은 또한 스키타이 부족들을 자신들 앞에 밀어붙였고, 이 스키타이 부족들은 인도로 계속 이동하여 인도-스키타이족으로 알려지게 되었다.

이 박트리아 침략은 1세기 기원전 서양 고전 자료에도 묘사되어 있다.

가장 잘 알려진 부족들은 박트리아를 그리스인으로부터 빼앗은 아시이, 파시아니, 토카리 및 사카라우카이인데, 이들은 약사르테스강 반대편, 사카족과 소그디아니 건너편 지역에서 왔다.[38]

그 무렵 헬리오클레스 왕은 박트리아를 버리고 수도를 카불 계곡으로 옮겨 그곳에서 인도 영토를 다스렸다. 헬리오클레스 이전에 같은 지역에 같은 왕조 출신의 다른 그리스-박트리아 왕 두 명이 있었는데, 에우크라티데스 2세와 플라톤 에피파네스로, 후자는 아마 에우크라티데스 1세의 형제였을 것이다. 헬리오클레스가 박트리아 영토를 떠났기 때문에, 그는 기술적으로 마지막 그리스-박트리아 왕이지만, 그의 후손 중 일부는 힌두쿠시 산맥 너머로 이동하여 인도-그리스 왕국의 서부를 형성할 것이다. 이 "서부" 인도-그리스 왕들 중 마지막인 헤르마이오스는 기원전 70년경까지 통치했는데, 그때 월지족이 그의 영토인 파로파미사다이를 다시 침략했다 (반면 "동부" 인도-그리스 왕들은 서기 10년경까지 펀자브 지역에서 계속 통치했다).

전반적으로 월지족은 박트리아에 1세기 이상 머물렀다. 그들은 나중에 그들의 이란 궁중 언어를 표기하기 위해 그리스 문자를 채택하고,[39][40] 그리스 양식으로 주조된 수많은 주화에 그리스어 문자를 사용하는 등 어느 정도 그리스화되었다.

그리스-박트리아 왕국 붕괴 후에도 박트리아에 그리스인 인구가 잔존했다는 증거가 있다. 예를 들어, 이전에 알려지지 않은 안티고노스라는 통치자의 오볼 주화가 발견되었는데, 이는 그가 왕국 붕괴 후에 통치했음을 시사하며, 이는 초승달 시그마의 사용과 주화의 낮은 예술적 품질로 볼 때 아마도 기원전 1세기 말에 발행된 것으로 추정된다. 안티고노스는 스스로 압도당하기 전에 월지족 또는 사카족과의 전투에서 잠시 승리했을 수도 있다.[41]

기원전 12년경 월지족은 더 나아가 인도 북부로 이동하여 쿠샨 제국을 세웠다.

Remove ads

군사력

요약

관점

그리스인들이 정복하기 전에는 박트리아의 군대는 압도적으로 기병으로 구성되었으며, 효과적인 병사로 잘 알려져 아케메네스 제국 기병대의 상당 부분을 차지했다. 그라니코스 전투에서 알렉산드로스 대왕에 맞서 2,000명의 박트리아 기병이 싸웠고, 가우가멜라 전투에서는 다리우스의 군대 좌익에 9,000명이 참전했다. 헤로도토스는 또한 박트리아인들 사이에서 전차가 널리 사용되었음을 언급한다. 알렉산드로스 대왕이 박트리아를 정복한 후, 박트리아 기병대는 인도 침공 중에 그의 군대에서 복무했으며, 인도 원정 후 알렉산드로스는 박트리아인, 소그디아인, 다른 동이란 기병을 추가하여 엘리트 헤타이로이를 증강했다.[42] 아이스킬로스 (페르시아인, v. 318)와 쿠르티우스 모두 박트리아가 3만 명의 기병을 출격시킬 수 있었다고 언급한다. 이 기병의 대부분은 경무장했으며, 활과 투창을 사용하다가 검과 창으로 근접전투를 벌였다. 헤로도토스는 플라타이아이 전투에서 마르도니우스의 페르시아 기병대(박트리아인 포함)를 기마궁수(히포토소타이)로 묘사한다. 박트리아 보병은 헤로도토스에 의해 메디아식 모자를 쓰고 짧은 창과 갈대 스키타이족식 활을 사용했다고 묘사된다.

알렉산드로스와 셀레우코스 1세 니카토르는 모두 박트리아에 마케도니아인과 다른 그리스인들을 정착시켰고, 이 지역에서 발견된 고고학적 유물들도 상징, 주화 양식, 금석문 이름 등을 통해 중요한 마케도니아인의 존재를 증명한다.[43][44] 박트리아 사트라피의 그리스 주둔군은 프루리아라고 불리는 요새와 주요 도시에 배치되었다. 군사 식민자들은 시골에 정착하여 각자 클레로스라고 불리는 토지 할당을 받았다. 이 식민자들은 수만 명에 달했으며, 마케도니아군 방식으로 훈련받았다. 기원전 323년의 반마케도니아 반란 당시 박트리아의 그리스 군대는 23,000명이었다.[42]

그리스-박트리아 왕국의 군대는 보병의 많은 부분을 차지하는 그리스 식민자들을 파이크 팔랑크스로, 그리고 현지 박트리아인과 용병 투레오포로이의 경보병 부대들로 지원하는 다민족 군대였다.[45] 기병 부대는 헬레니즘 군대로는 매우 거대했으며, 주로 토착 박트리아, 소그디아 및 다른 인도이란인 경 기병으로 구성되었다. 폴리비오스는 기원전 208년 아리우스 전투에서 10,000명의 기병을 언급한다. 그리스-박트리아 군대는 또한 중장갑 카타프락트 부대와 소수의 정예 헤타이로이 부대도 포함했다. 그리스-박트리아 군대의 세 번째 병과는 인도 코끼리 전투병이었는데, 일부 주화에는 탑(토라키온)이나 활과 투창으로 무장한 사람들을 수용하는 하우더가 있는 모습으로 묘사되어 있다. 이 병력은 그리스-박트리아 왕국이 인도로 확장됨에 따라 증가했으며, 그리스-박트리아 주화에 널리 묘사되었다. 박트리아 군대의 다른 부대에는 스키타이족, 다하에, 인도인, 파르티아인과 같은 다양한 주변 민족의 용병 또는 징집병이 포함되었다.

Remove ads

문화와 유산

요약

관점

박트리아의 그리스 문화

그리스인들은 알렉산드로스 대왕이 정복하기 오래 전부터 이 지역에 정착하기 시작했다. 페르시아 제국은 반항하는 그리스 공동체를 이 지역으로 추방하는 정책을 가지고 있었는데, 이는 그리스 정복 이전에 행해졌다. 따라서 이 지역은 마케도니아의 정복 이후 확장된 상당한 그리스 공동체를 가지고 있었다.

그리스-박트리아인들은 높은 수준의 헬레니즘 세련미로 알려져 있었으며, 지중해와 인접한 인도 모두와 정기적으로 연락을 유지했다. 그들은 인도와 우호적인 관계를 유지하며 대사를 교환했다.

아프가니스탄 북동부의 아이하눔 (아마도 알렉산드리아 옥시아나)과 박트라(현대 발흐)와 같은 그들의 도시들은 헬레니즘 유물이 발견되었는데, 이는 정교한 헬레니즘 도시 문화를 보여준다. 이 유적지는 기원전 145년경 유목민 침략으로 도시가 불에 타 다시 정착되지 않았기 때문에, 그 무렵 그리스-박트리아 문화를 엿볼 수 있게 한다. 아이하눔은 "그리스 극장, 김나시온 및 주랑이 있는 안뜰이 있는 일부 그리스 가옥 등 헬레니즘 도시의 모든 특징을 가지고 있다" (보드만). 발굴 현장에서는 고전 코린토스 양식 기둥의 잔해와 다양한 조각 파편이 발견되었다. 특히 헬레니즘 양식으로 제작된 거대한 발 파편이 발견되었는데, 이는 5~6미터 높이의 동상에 속했던 것으로 추정된다.

아이하눔에서 발견된 그리스어 비문 중 하나인 키네아스의 헤로운(Herôon)은 기원전 300-250년으로 추정되며, 델포이의 격언을 묘사한다.

παῖς ὢν κόσμιος γίνου

ἡβῶν ἐγκρατής

μέσος δίκαιος

πρεσβύτης εὔβουλος

τελευτῶν ἄλυπος

어린아이일 때는 좋은 예절을 배우라.

젊은이일 때는 열정을 제어하는 법을 배우라.

중년에는 정의로워라.

노년에는 좋은 조언을 주라.

그리하면 후회 없이 죽으리라.

다른 많은 그리스-박트리아 도시들도 확인되었는데, 예를 들어 알렉산드리아 에스카테 (현대 타지키스탄에 위치), 에우크라티디아, 그리고 암피폴리스라는 또 다른 도시가 있다. 후자는 박트리아 문서에서 언급되었고, 고대 마케도니아의 암피폴리스의 이름을 따서 명확하게 명명된, 이전에 알려지지 않았던 도시이다.[43] 발굴된 도시로는 우즈베키스탄의 캄피르 테페, 그리고 타지키스탄의 삭사노후르와 타흐티 상긴 (B.A. 리트빈스키 휘하의 소련 팀에 의한 고고학 탐사),[46] 또는 달베르진 테페 등이 있다.

- 청동 헤라클레스 소상. 아이하눔. 기원전 2세기.

- 늙은 남자의 조각, 아마도 철학자. 아이하눔, 기원전 2세기.

- 클라미스를 입은 벌거벗은 남자의 프리즈. 아이하눔, 기원전 2세기.

- 그리스 희극 가면 형태의 가고일. 아이하눔, 기원전 2세기.

- 사자에 의해 끌리는 키벨레를 묘사한 접시. 아이하눔.

- 베르기나의 태양을 묘사한 모자이크, 아이하눔, 기원전 2세기.

- 행정 궁전에서 발견된 남성의 초상화, 기원전 2세기.

- 그리스어로 쓰인 박트리아 세금 영수증, 안티마코스 1세, 에우메네스, 그리고 아마도 안티마코스 2세 왕을 언급, 기원전 2세기.

타흐티 상긴

타흐티 상긴(타지크어: "돌의 왕좌")은 타지키스탄 남부의 바흐슈 강과 판지강의 합류점, 즉 아무다리야강의 발원지 근처에 위치한 고고학 유적지이다. 헬레니즘 시대에는 그리스-박트리아 왕국의 도시였으며, 아무다리야강 (바흐슈 강) 신에게 헌정된 큰 사원이 있었다. 이 사원은 이후 쿠샨 제국 시대인 서기 3세기까지 사용되었다. 이 유적지는 옥수스 보물의 출처였을 수도 있다.[47]

주화

일부 그리스-박트리아 주화와 그 후계자인 인도-그리스 주화는 "사실주의와 이상주의의 훌륭한 조화"를 보여주는 그리스 화폐 예술의 최고 사례로 간주되며, 헬레니즘 세계에서 주조된 가장 큰 주화를 포함한다: 가장 큰 금화는 에우크라티데스 1세 (재위 기원전 171-145년)가 주조했고, 가장 큰 은화는 인도-그리스 왕 아민타스 니카토르 (재위 기원전 95-90년경)가 주조했다. 초상화는 "서쪽의 종종 단조로운 동시대 왕실 초상화와는 결코 비견될 수 없는 개성의 정도"를 보여준다 (로저 링, "그리스와 헬레니즘 세계").

이러한 초상화들은 섬세한 디테일을 보여주며, 일부 왕들은 웃는 모습으로, 다른 왕들은 재위 기간 동안 나이가 들어가는 모습으로, 심지어 노년의 모습까지 주화에 묘사되어 있다. 주화에 나타난 이러한 사실적인 이미지는 그리스-박트리아 왕들에게 매우 중요했던 것으로 보이며, 그들은 자신들의 개성을 드러내거나 다른 동시대 헬레니즘 왕국의 양식과 구별되기를 원했다.[50]

그리스-박트리아 주화들은 또한 알렉산드로스 대왕의 보이오티아 투구를 모델로 한 투구나 마케도니아식 카우시아와 같은 독특한 머리 장식을 한 왕들을 묘사한다. 이것은 다른 헬레니즘 통치자들이 다이아뎀만 착용한 것으로 보이는 반면, 그리스-박트리아 왕들에게는 독특한 특징이었다.[51][52] 따라서 그리스-박트리아인들은 혁신적인 주화 디자인으로 특히 잘 알려져 있다. 추가적인 예시로는 주화에 다른 금속 합금을 사용한 것과 앞면에는 그리스어, 뒷면에는 팔리어와 같은 인도어(카로슈티 문자 또는 브라흐미 문자로, 박트리아의 아가토클레스 주화에 단 한 번만 사용된 더 동쪽의 브라흐미 문자보다는 아람어에서 유래한 카로슈티로)를 사용한 이중 언어 주화 발행이 있다. 현지 인도 상징과 신들, 즉 불교 상징과 일부 힌두 신들(아래 인도 미술에 대한 영향 하위 섹션 참조)도 묘사되어 있다. 이러한 혼합주의 디자인은 박트리아의 데메트리오스 1세 왕이 기원전 190년에서 180년 사이에 인도 아대륙 지역을 정복한 후 처음 도입되었으며, 판탈레온 왕이 그리스인들이 인도인들을 진정으로 통치하기 시작했을 때 인도 표준 주화를 발행한 최초의 인물이었다.[53]

한나라와의 접촉

북쪽으로 에우티데모스는 또한 소그디아와 페르가나를 통치했는데, 알렉산드리아 에스카테에서 그리스-박트리아인들이 신장의 카슈가르시와 우루무치시까지 원정을 감행하여 기원전 220년경 중국과 서양 간의 최초의 알려진 접촉이 이루어졌다는 징후가 있다. 그리스 역사가 스트라본도 "그들은 세레스 (중국인)와 프리니까지 제국을 확장했다"고 기록했다.(스트라본, XI.XI.I).[21]

그리스 병사들의 조상과 묘사가 톈산산맥 북쪽, 중국의 문턱에서 여러 개 발견되었으며, 오늘날 우루무치시의 신장 박물관에 전시되어 있다 (보드만).[d] 중동 또는 그리스의 영향이 중국 예술에 미쳤을 가능성도 제시되었다 (Hirth, 로스톱체프). 로제트 꽃, 기하학적 선, 미안더 및 유리 상감 디자인은 이집트, 페르시아 및 헬레니즘 영향을 시사하며,[e] 일부 초기 한나라 청동 거울에서 발견될 수 있다.[f]

일부는 기원전 3세기 중국 최초의 황제인 진 시황제의 무덤 유적지, 특히 유명한 병마용 제작에 그리스의 영향이 있다고 추측한다. 이 주장은 당시 그리스 예술가들이 중국에 와서 현지 장인들에게 조각품 제작을 가르쳤을 수도 있다는 것이다.[57][58] 그러나 이 주장은 논란의 여지가 있다.[59]

화폐학은 또한 이러한 경우에 일부 기술 교환이 일어났을 수 있음을 시사한다: 그리스-박트리아인들은 세계 최초로 백동 (75:25 비율) 주화를 발행했는데,[60] 이는 당시 중국인들에게 "백동"이라는 이름으로만 알려진 합금 기술이었다 (일부 전국 시대 무기는 구리-니켈 합금으로 만들어졌다).[61] 이 시기에는 중국 금속, 특히 철의 무역 수출이 입증되었다. 에우티데모스 1세, 에우티데모스 2세, 아가토클레스 및 판탈레온 왕들은 기원전 170년경 이 주화들을 발행했다. 다른 제안은 주화의 금속이 자연적으로 구리-니켈 합금이 발생하는 광산, 아마도 이란 동부의 아나락에서 유래했다는 것이다.[62] 구리-니켈은 19세기까지 주화에 다시 사용되지 않았다.

고대부터 인도에 중국인이 존재했음은 마하바라타와 마누 스므리티의 "치나족" 기록에서도 시사된다. 유명한 한나라 탐험가이자 대사였던 장건이 기원전 126년경 박트리아를 방문했을 때, 그는 박트리아 시장에서 중국 상품의 존재를 보고했다.

"내가 박트리아(대하)에 있을 때", 장건은 보고했다, "나는 충 지방의 대나무 지팡이와 촉 지방에서 만든 천을 보았다. 사람들에게 어떻게 그런 물품을 얻었는지 물으니, 그들은 '우리 상인들이 셴두 (인도) 시장에서 그것들을 사러 간다'고 대답했다."

장건의 여행 목적은 흉노에 대항하여 한나라와 동맹을 맺을 수 있는 스텝 문명을 찾는 것이었다. 귀국 후 장건은 중국 황제 한 무제에게 페르가나, 박트리아, 파르티아의 도시 문명의 수준을 알렸고, 황제는 그들과 상업 관계를 발전시키는 데 관심을 보였다.

천자는 이 모든 것을 듣고 이렇게 추론했다: 페르가나 (대완)와 박트리아 (대하) 및 파르티아 (안식)의 소유지는 큰 나라들이며, 희귀한 물건들로 가득하고, 정착 생활을 하며 중국인들과 다소 동일한 직업에 종사하며, 중국의 풍부한 생산물을 높이 평가하는 인구가 거주한다. (한서, 전한서).

이후 다수의 중국 사절이 중앙아시아로 파견되었고, 이는 기원전 2세기 말부터 비단길의 발전을 촉발시켰다.[63]

인도 아대륙과의 접촉 (기원전 250년–180년)

마우리아 제국의 건국자인 인도 황제 찬드라굽타 마우리아는 기원전 323년경 알렉산드로스 대왕 사망 후 인도 아대륙 북서부를 정복했다. 그러나 셀레우코스 제국의 그리스 이웃들과는 계속 접촉했으며, 왕조 간 동맹이나 그리스인과 인도인 간의 통혼(고대 문헌에서는 에피가미아에 대한 합의로 묘사됨)이 이루어졌고, 역사가 메가스테네스와 같은 여러 그리스인들이 마우리아 궁정에 거주했다. 이후 모든 마우리아 황제는 그리스 대사를 궁정에 두었다.

찬드라굽타의 손자 아소카는 불교로 개종하여 전통적인 상좌부 불교의 팔리어 경전에 따라 위대한 전도자가 되었고, 기원전 250년경부터 인도-이란 및 헬레니즘 세계로 노력을 기울였다. 돌에 새겨진 아소카의 칙령에 따르면, 일부는 그리스어로 쓰여 있었는데, 그는 불교 사절을 아시아의 그리스 땅과 지중해까지 보냈다. 칙령은 당시 헬레니즘 세계의 각 통치자들의 이름을 명시한다.

다르마에 의한 정복은 이곳, 국경, 그리고 심지어 600 요자나 (4,000마일) 떨어진 곳, 그리스 왕 안티오코스가 다스리는 곳, 그 너머 프톨레마이오스, 안티고노스, 마가스, 알렉산드로스라는 네 왕이 다스리는 곳, 마찬가지로 남쪽의 촐라스, 판디아스, 그리고 탐라파르니까지도 승리했다. (아소카의 칙령, 제13 바위 칙령, S. 담미카).

인도 북서부에 남아있던 일부 그리스인들은 불교로 개종한 것으로 보인다.

이곳 왕국에서 그리스인들, 캄보자스인들, 나바카스인들, 나바팜키츠인들, 보자스인들, 피티니카스인들, 안드라스인들 그리고 팔리다스인들 가운데, 어디에서나 사람들은 신들의 사랑을 받는 자의 다르마 지침을 따르고 있다. (아소카의 칙령, 제13 바위 칙령, S. 담미카).

또한 팔리어 자료에 따르면, 아소카의 사절 중 일부는 그리스 불교 승려였으며, 이는 두 문화 간의 긴밀한 종교적 교류를 나타낸다.

정복자의 종교를 밝힌 테라 (장로) 모갈리푸타가 (세 번째) 공회를 마친 후 ... 그는 테라들을 이곳저곳으로 보냈다: ... 아파란타카("서쪽 나라", 구자라트주와 신드주에 해당)로 그는 담마라키타라는 그리스인 (야바나)을 보냈고 ... 마하락키타 테라를 야바나의 나라로 보냈다. (마하밤사, XII).

그리스-박트리아인들은 아마도 이 불교 사절들(적어도 "야바나의 나라로 보내진" 마하락키타, 즉 "위대한 구원자")을 받아들였고 어떤 식으로든 불교 신앙을 용인했지만, 남아 있는 증거는 거의 없다. 2세기 서기, 기독교 교의학자 알렉산드리아의 클레멘스는 박트리아인들("박트리아인들"은 당시 "동방 그리스인들"을 의미) 사이에 불교 사문의 존재를 인정했으며, 심지어 그리스 사상에 대한 그들의 영향도 인정했다.

그리하여 최고의 유용한 것인 철학은 고대에 야만인들 사이에서 번성하여 민족들에게 빛을 비추었다. 그리고 나중에 그리스로 왔다. 그 계급의 첫 번째는 고대 이집트인들의 예언자들이었다; 그리고 아시리아인들 중의 갈대아인들;[64] 그리고 갈리아인들 중의 드루이드; 그리고 박트리아인들 중의 사문("Σαρμαναίοι Βάκτρων"); 그리고 켈트족의 철학자들; 그리고 페르시아인들 중의 마기, 그들은 구원자의 탄생을 예언하고 별의 인도를 받아 유대 땅으로 왔다. 인도 김노소피스트들도 그 수에 들며, 다른 야만인 철학자들도 마찬가지이다. 그리고 이들 중 두 부류가 있는데, 일부는 사문("Σαρμάναι")이라고 불리고, 다른 일부는 브라만("Βραφμαναι")이라고 불린다.[65]

기원전 3세기 인도 미술에 대한 영향

인도의 문턱에 위치하여 인도 아대륙과 교류하며 풍부한 헬레니즘 문화를 가졌던 그리스-박트리아 도시 아이하눔은 인도 문화에 영향을 미칠 독특한 위치에 있었다. 아이하눔은 예를 들어 아소카의 기둥 제작이나 준이오니아식 파탈리푸트라 기둥머리 제작 등 서양 예술적 영향을 인도로 전달하는 주요 주체 중 하나로 여겨지는데, 이 모든 것은 아이하눔 건립 이후의 일이다.[66]

채택 범위는 비드 앤 리얼 패턴, 중앙의 불꽃 야자잎 디자인 및 다양한 몰딩과 같은 디자인에서부터 동물 조각의 생생한 묘사, 파탈리푸트라 궁전의 이오니아식 안타 기둥머리의 디자인 및 기능에 이른다.[67]

인도 신들의 최초 시각적 표현

마지막 그리스-박트리아 왕 중 한 명인 아가토클레스 (재위 기원전 190–180년)는 인도 신들의 최초 알려진 표현을 담은 주목할 만한 인도 표준 사각 주화를 발행했는데, 이 신들은 다양하게 비슈누, 시바, 바수데바, 붓다 또는 발라라마로 해석되었다. 총 6개의 그러한 인도 표준 은제 드라크마 주화가 1970년에 아이하눔에서 아가토클레스의 이름으로 발견되었다.[68][69][70] 이 주화들은 주화에 나타난 리그베다 신들의 최초 알려진 표현으로 보이며, 비슈누의 초기 아바타를 보여준다: 발라라마-산카르샤나는 가다 철퇴와 쟁기를 속성으로 가지며, 바수데바-크리슈나는 비슈누의 속성인 샹카 (배 모양의 조개)와 수다르샤나차크라 바퀴를 가진다.[69] 아가토클레스의 다른 일부 주화는 붓다 사자와 인도 여신인 락슈미, 비슈누의 배우자를 나타낸다고도 생각된다.[70] 아가토클레스의 인도 주화는 소수이지만 훌륭하다. 이 주화들은 적어도 그리스 왕들이 외래 신들을 표현할 준비가 되어 있었음을 보여준다. 베스나가르의 헬리오도로스 기둥에서 그리스 사절이 가루다 숭배에 헌정된 것도 어느 정도의 종교적 혼합주의를 나타낼 수 있다.

중앙아시아와 남아시아의 유산

전반적으로 그리스-박트리아인들과 그들의 후계자인 인도-그리스인들은 이 지역에서 중요하고 영향력 있는 문명을 창조했다. 250년에 걸친 통치 기간 동안, 그들은 고도로 발전된 헬레니즘 전통과 함께 그리스어와 종교적 사상을 중앙아시아와 인도 북서부에 확고히 정착시켰다. 특히 박트리아에서는 그리스어와 문자가 너무나 두드러져서, 이 지역에 정착한 침략 부족들은 자신들의 언어를 표기하기 위해 그리스 문자를 채택했다.[71] 현대 아프가니스탄 지역에서 사용된 박트리아어는 서기 9세기까지(그리스-박트리아 왕국 멸망 후 거의 1,000년) 그리스 문자로 계속 쓰였다. 이 부족들은 또한 그리스 신들을 자신들의 종교와 예술에 크게 통합시켰다.[72] 인도-스키타이, 인도-파르티아인 및 월지족 (나중에 쿠샨족이 됨)은 그리스-박트리아인들(및 인도-그리스인들)의 주화 디자인을 광범위하게 모방했지만, 결국 서기 1세기에는 더 다양한 주화 디자인으로 바뀌었다.

남쪽의 아라코시아 지역은 나중에 인도-그리스 왕들이 지배했는데, 이곳에도 그리스 도시와 언어의 지속적인 존재 증거가 있다. 예를 들어, 1세기 서기 차락스의 이시도루스의 파르티아 역참 여정에는 "아라코시아의 대도시인 알렉산드로폴리스"가 묘사되어 있는데, 그가 말하기를 그 늦은 시기에도 여전히 그리스 도시였다고 한다.[73] 같은 도시에서 발견된 칸다하르 소피토스 비문은 이 동쪽에서 그리스어와 문화의 진정한 세련미를 보여주며, 그리스어에 능통했던 현지인이 작성했을 가능성이 높다.[74][75] 그리스-박트리아인들과 특히 인도-그리스인들은 인도에서 혼합주의 예술 운동을 창조하는 데 매우 영향력이 컸다. 가장 중요한 예시는 현대 파키스탄과 아프가니스탄 지역에서 발견되는 간다라의 간다라 미술인데, 여기에는 화려한 인도-코린토스식 주두와 불교 의복의 드레이퍼리 같은 디자인이 포함되며, 일부 요소는 나중에 인도의 파탈리푸트라까지 퍼졌다.[76]

Remove ads

그리스-박트리아 왕 목록

아래 표는 박트리아의 알려진 그리스 통치자들과 그들의 연대 및 칭호 또는 별칭을 나열한다.

겹치는 날짜는 여러 왕이 동시에 통치했지만, 정확한 세부 사항이 잘 알려지지 않은 다른 지역에서 통치했음을 보여준다. 예를 들어, 아폴로도토스 1세는 박트리아 남부 지역과 인도 아대륙을 통치했을 가능성이 높고, 안티마코스 1세는 박트리아에서 통치했다.[77] 에우크라티데스 2세와 헬리오클레스 1세는 각각 남부 박트리아의 더 작은 지역을 통치했을 것이다.

Remove ads

같이 보기

각주

출처

외부 링크

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads