특정 경우, 주어진 체 위의 모든 순환 확대 및 아벨 확대를 분류할 수 있다.

- 쿠머 이론(Kummer理論, 영어: Kummer theory)은 1의 거듭제곱근이 충분히 존재하는 체 위의 아벨 확대들을 분류한다. 이에 따르면, 이러한 체 위의 모든 아벨 확대는 거듭제곱근들을 첨가하여 얻을 수 있다.

- 쿠머 이론은 확대의 차수가 체의 표수와 겹치는 경우 사용될 수 없다. 이 경우 아르틴-슈라이어 이론(영어: Artin–Schreier theory)은 차수가 표수와 같은 경우의 순환 확대를 분류하며, 이를 일반화한 아르틴-슈라이어-비트 이론(영어: Artin–Schreier–Wit theory)은 차수가 표수의 거듭제곱인 순환 확대를 분류한다. 이를 통해 차수가 표수의 거듭제곱인 모든 유한 아벨 확대를 분류할 수 있다. 이에 따르면, 이러한 경우 모든 아벨 확대는 비트 벡터를 사용하여 구성되는 특정 다항식의 근들을 첨가하여 얻을 수 있다.

- 만약 1의 거듭제곱근이 충분히 존재하지 않지만, 체가 대역체 또는 국소체인 경우, 유체론을 사용하여 모든 아벨 확대를 분류할 수 있다.

유한 생성 아벨 군의 구조론에 따라, 모든 유한 아벨 군은 크기가 소수의 거듭제곱인 순환군들의 직접곱으로 나타낼 수 있다. 따라서, 유한 아벨 확대를 분류하려면 소수 거듭제곱 크기의 순환 확대들을 분류하는 것으로 족하다.

쿠머 이론

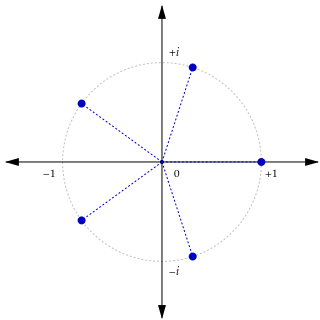

쿠머 이론에 따르면, 1의 원시  제곱근(즉,

제곱근(즉,  이 모두 서로 다른,

이 모두 서로 다른,  인 원소

인 원소  )을 갖는 체

)을 갖는 체  (

( ) 위의 확대

) 위의 확대  에 대하여 다음 조건들이 서로 동치이다.[1]:Theorem 1.1

에 대하여 다음 조건들이 서로 동치이다.[1]:Theorem 1.1

차 순환 확대

차 순환 확대  이다.

이다.![{\displaystyle L/K\cong K({\sqrt[{n}]{a}})/K}](//wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/480f6aab0a70d0ef00a2bd78c8ffd7586658999d) 가 되는

가 되는  가 존재한다.

가 존재한다.- 다음과 같은 가환 그림의 텐서곱

![{\displaystyle L\cong K\otimes _{K[x,x^{-1}]}K[x,x^{-1}]}](//wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/eb8799e5f92432494997732f9499519519549c9d) 이 성립하는 원소

이 성립하는 원소  가 존재한다.

가 존재한다.

![{\displaystyle {\begin{matrix}L&\leftarrow &K[x,x^{-1}]\\\uparrow &&\uparrow &\scriptstyle x\mapsto x^{n}\\K&{\underset {x\mapsto a}{\leftarrow }}&X\end{matrix}}}](//wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e4431231ff66f7f666279f68df032827b74696b1)

- 다음 가환 그림이 올곱이 되게 하는

-스킴 사상

-스킴 사상  이 존재한다.

이 존재한다.

여기서

![{\displaystyle \mathbb {G} _{\operatorname {m} }(K)=\operatorname {Spec} K[x,x^{-1}]=\operatorname {Spec} K[x,y]/(xy-1)}](//wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bbed4be30e0cc774e5732850f096234a740c98d2) 은

은  위의 곱셈 군 스킴이다.

위의 곱셈 군 스킴이다.

이에 따라,  위의

위의  차 순환 확대는

차 순환 확대는  -스킴 사상

-스킴 사상  에 의하여 주어진다.

에 의하여 주어진다.

보다 일반적으로,  이 가역원인 체

이 가역원인 체  에 대하여, 다음과 같은

에 대하여, 다음과 같은  -군 스킴의 짧은 완전열이 존재하며, 이를 쿠머 완전열(영어: Kummer exact sequence)이라고 한다.

-군 스킴의 짧은 완전열이 존재하며, 이를 쿠머 완전열(영어: Kummer exact sequence)이라고 한다.

여기서

![{\displaystyle \mu _{n}(K)=\operatorname {Spec} K[x]/(x^{n}-1)}](//wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1d432ab5891237e7019fc8c32c7fc17dc28f280a) 는

는  속의 1의

속의 1의  제곱근들로 구성된 군 스킴이다.

제곱근들로 구성된 군 스킴이다. 는

는  의 가역원군에 해당하는 군 스킴이다.

의 가역원군에 해당하는 군 스킴이다. 는

는  제곱에 해당하는 군 스킴 사상이다.

제곱에 해당하는 군 스킴 사상이다.

아르틴-슈라이어-비트 이론

아르틴-슈라이어-비트 이론은  차 순환 확대에 적용되는 아르틴-슈라이어 이론을

차 순환 확대에 적용되는 아르틴-슈라이어 이론을  차에 대하여 일반화한 것이다.

차에 대하여 일반화한 것이다.

아르틴-슈라이어-비트 이론에 따르면, 표수  의 체

의 체  의 확대

의 확대  에 대하여 다음 조건들이 서로 동치이다.[2]:§7[1]:Theorem 1.2

에 대하여 다음 조건들이 서로 동치이다.[2]:§7[1]:Theorem 1.2

- 확대

가

가  차 순환 확대이다.

차 순환 확대이다.

인 비트 벡터

인 비트 벡터  가 존재한다. 여기서

가 존재한다. 여기서  는

는  이며, 여기서

이며, 여기서  는 비트 벡터의 뺄셈이다 (성분별 뺄셈과 다르다).

는 비트 벡터의 뺄셈이다 (성분별 뺄셈과 다르다).  는 비트 벡터의 연산으로 정의되는

는 비트 벡터의 연산으로 정의되는  개의 다항식

개의 다항식 ![{\displaystyle (f({\vec {x}})-{\vec {a}})_{p^{i}}\in K[x]\qquad (i\in \{0,1,\dots ,n-1\}}](//wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9634174bac8072e9a42de612ee0e7aec2c576f19) 들의 분해체를 뜻한다.

들의 분해체를 뜻한다.- 다음과 같은 가환 그림의 텐서곱

![{\displaystyle L\cong K\otimes _{K[{\vec {x}}]}K[{\vec {x}}]}](//wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/91ae79541287c5e78ae1190a78e9636cc6244f23) 이 성립하는 원소

이 성립하는 원소  가 존재한다. (여기서

가 존재한다. (여기서  는 비트 벡터의 성분으로 간주한 형식적 변수들이며,

는 비트 벡터의 성분으로 간주한 형식적 변수들이며,  에서

에서  는 비트 벡터로서의 뺄셈이며,

는 비트 벡터로서의 뺄셈이며,  는 프로베니우스 사상이다.)

는 프로베니우스 사상이다.)

![{\displaystyle {\begin{matrix}L&\leftarrow &K[{\vec {x}}]\\\uparrow &&\uparrow &\scriptstyle {\vec {x}}\mapsto {\vec {x}}^{(p)}-{\vec {x}}\\K&{\underset {{\vec {x}}\mapsto {\vec {a}}}{\leftarrow }}&K[{\vec {x}}]\end{matrix}}}](//wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c9589a642365cbf5d73ec569dfa6d92dd8f1c350)

- 다음 가환 그림이 올곱이 되게 하는

-스킴 사상

-스킴 사상  이 존재한다.

이 존재한다.

여기서

는 길이

는 길이  의

의  진 비트 벡터의 군이다. 스킴으로서 이는

진 비트 벡터의 군이다. 스킴으로서 이는  차원 아핀 공간

차원 아핀 공간 ![{\displaystyle \mathbb {A} _{K}^{n}=\operatorname {Spec} K[x_{0},\dots ,x_{n-1}]=\operatorname {Spec} [x_{0},\dots ,x_{n-1}]}](//wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e34311ed1667fd6c59be9c9fad791361e235c127) 이며, 그 위의 군 스킴의 구조는

이며, 그 위의 군 스킴의 구조는  위의 비트 벡터 연산으로부터 유도된다. 특히,

위의 비트 벡터 연산으로부터 유도된다. 특히,  일 경우

일 경우  가 된다.

가 된다. 는 프로베니우스 사상과 항등 사상의 차이다. 이는 다항식환

는 프로베니우스 사상과 항등 사상의 차이다. 이는 다항식환 ![{\displaystyle K[{\vec {x}}]}](//wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d7f21e4174cb0f065dc146acd6ce1ca8d098ae0d) 의 자기 사상

의 자기 사상 ![{\displaystyle \operatorname {eval} _{{\vec {x}}\mapsto {\vec {x}}^{(p)}-{\vec {x}}}\colon K[x]\to K[x]}](//wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/dee90f314c2334b970c7185bf4ba4e850f424b31) 으로부터 정의된다.

으로부터 정의된다.

다음과 같은 짧은 완전열이 존재하며, 이를 아르틴-슈라이어-비트 완전열(영어: Artin–Schreier–Witt exact sequence)이라고 한다. 이는 아르틴-슈라이어 완전열의 일반화이다.

여기서

![{\displaystyle (\mathbb {Z} /p^{n})_{/K}=\operatorname {Spec} K[{\vec {x}}]/({\vec {x}}^{(p)}-{\vec {x}})}](//wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/67b5e3d925179c44c32522ce54046dedf9835504) 는 프로베니우스 사상

는 프로베니우스 사상  의 고정점들로 구성된 군 스킴이다.

의 고정점들로 구성된 군 스킴이다.

![{\displaystyle L/K\cong K({\sqrt[{n}]{a}})/K}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/480f6aab0a70d0ef00a2bd78c8ffd7586658999d)

![{\displaystyle L\cong K\otimes _{K[x,x^{-1}]}K[x,x^{-1}]}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/eb8799e5f92432494997732f9499519519549c9d)

![{\displaystyle {\begin{matrix}L&\leftarrow &K[x,x^{-1}]\\\uparrow &&\uparrow &\scriptstyle x\mapsto x^{n}\\K&{\underset {x\mapsto a}{\leftarrow }}&X\end{matrix}}}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e4431231ff66f7f666279f68df032827b74696b1)

![{\displaystyle \mathbb {G} _{\operatorname {m} }(K)=\operatorname {Spec} K[x,x^{-1}]=\operatorname {Spec} K[x,y]/(xy-1)}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bbed4be30e0cc774e5732850f096234a740c98d2)

![{\displaystyle \mu _{n}(K)=\operatorname {Spec} K[x]/(x^{n}-1)}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1d432ab5891237e7019fc8c32c7fc17dc28f280a)

![{\displaystyle x^{p}-x-a\in K[x]}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/329f533f5d40120d0d3274c949bcc6b73a24345d)

![{\displaystyle {\begin{matrix}L&\leftarrow &K[x]\\\uparrow &&\uparrow &\scriptstyle x\mapsto x^{p}-x\\K&{\underset {x\mapsto a}{\leftarrow }}&K[x]\end{matrix}}}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f896c92117cbc32793d1f43f7bb77e1ef202c4e7)

![{\displaystyle \mathbb {G} _{\operatorname {a} }(K)=\operatorname {Spec} K[x]}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/35df8b13731e93194cf41854cce898eb354d27dc)

![{\displaystyle \operatorname {eval} _{x\mapsto x^{p}-x}\colon K[x]\to K[x]}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/76cf9dd6151076b0431eb11500d1d0edfb3646da)

![{\displaystyle (\mathbb {Z} /p)_{/K}=\operatorname {Spec} K[x]/(x^{p}-x)}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/74369e7dc11563eae637a1d8a331dd8010665d39)

![{\displaystyle (f({\vec {x}})-{\vec {a}})_{p^{i}}\in K[x]\qquad (i\in \{0,1,\dots ,n-1\}}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9634174bac8072e9a42de612ee0e7aec2c576f19)

![{\displaystyle L\cong K\otimes _{K[{\vec {x}}]}K[{\vec {x}}]}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/91ae79541287c5e78ae1190a78e9636cc6244f23)

![{\displaystyle {\begin{matrix}L&\leftarrow &K[{\vec {x}}]\\\uparrow &&\uparrow &\scriptstyle {\vec {x}}\mapsto {\vec {x}}^{(p)}-{\vec {x}}\\K&{\underset {{\vec {x}}\mapsto {\vec {a}}}{\leftarrow }}&K[{\vec {x}}]\end{matrix}}}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c9589a642365cbf5d73ec569dfa6d92dd8f1c350)

![{\displaystyle \mathbb {A} _{K}^{n}=\operatorname {Spec} K[x_{0},\dots ,x_{n-1}]=\operatorname {Spec} [x_{0},\dots ,x_{n-1}]}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e34311ed1667fd6c59be9c9fad791361e235c127)

![{\displaystyle K[{\vec {x}}]}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d7f21e4174cb0f065dc146acd6ce1ca8d098ae0d)

![{\displaystyle \operatorname {eval} _{{\vec {x}}\mapsto {\vec {x}}^{(p)}-{\vec {x}}}\colon K[x]\to K[x]}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/dee90f314c2334b970c7185bf4ba4e850f424b31)

![{\displaystyle (\mathbb {Z} /p^{n})_{/K}=\operatorname {Spec} K[{\vec {x}}]/({\vec {x}}^{(p)}-{\vec {x}})}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/67b5e3d925179c44c32522ce54046dedf9835504)