상위 질문

타임라인

채팅

관점

초거대지진

규모 M9급 이상의 매우 큰 지진 위키백과, 무료 백과사전

Remove ads

초거대지진(한자: 超巨大地震)은 거대지진 중에서도 특히 모멘트 규모가 Mw 9.0를 넘는 지진[1][2] 혹은 규모 M9급의 지진을 가리킨다.[3] 하지만 지진학적으로 엄밀하게 정의된 용어가 아니며 학술적인 용어도 아니다.[4]

정의와 성질

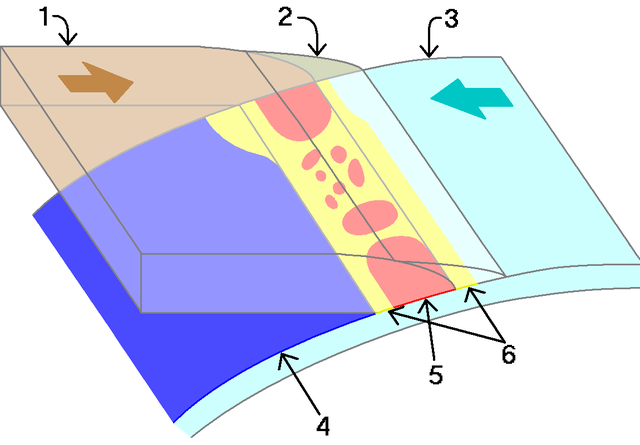

초거대지진인 지진은 확인된 범위에서 모두 판 수렴 경계에서 발생하는 저각도의 역단층형 해구형 판 경계 지진으로, 단층 길이는 500 km 이상에 달한다. 또한 긴 단층파괴영역을 가진 해구형 거대지진은 여러 개의 세그먼트가 연동해서 파괴되는 연동형지진이라고 가정하면 설명할 수 있다는 연구가 있다.[5][6][7] 초거대지진은 해구를 따라 해저 지형이 크게 변하기 때문에 모두 거대해일을 일으킨다. 비교침강학이나 애스패리티 모델에서는 초거대지진의 발생 지역이 젊은 판의 섭입대에서만 국한된다고 알려져 있었으나 2004년 인도양 지진해일이나 2011년 도호쿠 지방 태평양 해역 지진은 기존의 이론을 뒤집는 지진이었고 특히 고감도 지진관측망 등 고밀도의 지진계가 깔려 있는 일본에서 발생한 도호쿠 대지진은 초거대지진에 관한 새로운 지식을 제공했다.

1900년 이후 관측기록만을 따져서는 발생 빈도를 말하기 어렵지만 지구상에서 대략 100년에 수 번 발생하는 것으로 계산된다.[8] 규모 Mw9.0 이상의 지진은 1세기동안 약 1-3회 정도 일어난다고 추정된다.[9] 또한 그 발생 간격은 일정하지 않고 비교적 짧은 기간에 몇 년의 간격으로 집중적으로 발생하는 경향을 보인다.[2][8] 지진 모멘트 방출량의 시계열 분류를 통해 이런 초거대지진의 연속적 발생 경향이 분명해 보인다는 가설이 있지만[10][11] 연관되어 보이는 현상은 무작위적인 변화에 국지화된 여진활동이 추가된 것으로 겉으로 보기에만 그럴듯하고 가짜 상관이라는 가설도 존재한다.[12][13]

과거에 사용하던 표면파 규모 등 지진계에 기록된 최대진폭의 로그값을 기준으로 한 지진 규모가 주로 사용되던 시대에는 최대로 기록할 수 있는 규모가 Ms8.5라고 여겨졌지만, 초대형지진의 규모가 되면 최대진폭을 기준으로 한 규모는 '포화' 현상이 발생해 규모가 과소평가되는 문제가 있었다.[14] 1977년 가나모리 히로오가 단층에서 측정한 지진 모멘트를 계산해서 측정하는 모멘트 규모를 제안한 이후 1960년 칠레 지진 등 몇몇 지진이 규모 Mw9.0 이상임이 확인되면서 정확한 지진 규모를 파악할 수 있었다.[15]

Remove ads

발생 장소

요약

관점

비교침강학 모델

1979년 일본의 지진학자 우에다 세이야와 가나모리 히로오는 지구에 있는 섭입대를 해양판과 대륙판의 섭입 각도에 따라 '칠레형'과 '마리아나형' 2가지로 분류했고 연동형 거대지진은 칠레형 섭입대에서만 발생한다고 주장했다.[16][17] 우에다 등은 칠레형 섭입대에 속하는 지역은 칠레 남부와 알래스카에 한정된다고 분석했으나, 허럿(Heuret, 2011) 등의 연구자들은 섭입 각도가 15° 이하의 저각인 지역은 칠레 남부 외에도 푸에르토리코, 코코스, 캐스케이디아, 난카이 해곡, 수마트라-안다만 해구, 지중해 동부 레반트해의 해구 등이 속한다고 분석했다.[18]

또한 루프와 가나모리(1980년) 연구진은 섭입대에서 발생하는 거대지진의 규모는 수렴 속도와 섭입되는 판의 나이의 함수로 표현된다고 주장했다. 수렴 속도가 크고 동시에 섭입되는 판의 나이가 젊을수록 규모가 더 커지며, 회귀분석을 통해 Mw=-0.00889T+0.134V+7.96라는 관계식을 얻었다.[19]

비교침강학 모델에서 두 섭입대의 특징은 다음과 같다.

- 칠레형

- 비교적 젊은 판이 작은 각도로 침강하고 있으며 판 사이 고착력도 강하고, 초거대지진은 이런 침강대에서만 발생한다.

- 마리아나형

- 오래된 판이 큰 각도로 미끄러지듯이 침강하고 있어 판 사이 고착력이 약하고, 판 사이 비지진성 미끄러짐도 커서 거대지진이 발생하기 어렵다고 알려져 있다.

또한 섭입대는 그 상태로 고정되어 있지 않아 작은 각도의 섭입대에서도 지진이 반복될수록 단층면이 약해지고 강한 고착력이 점점 약해져 큰 각도의 섭입대로 진화한다고 주장했다.[15][17]

애스패리티 모델

1982년 T. 레이와 가나모리 히로오는 판 사이에서 고착력이 강한 애스패리티와 부드럽게 미끄러지는 부분이 나눠지며 애스패리티의 공간적 분포와 그 비율에 따라 지진이 발생하는 특징이 있다고 보고 전 세계의 섭입대를 총 4가지 종류로 구분했다. 초대형지진은 첫 번째 분류에서만 발생하며, 이 분류에 속하는 섭입대는 칠레 남부, 캄차카반도, 알래스카로 분류했다.[17][20]

- 제1형 - 칠레형 섭입대

- 섭입대 거의 전체에 애스패리티가 있으며 두 판 사이가 강하게 고착되어 있다. 항상 500 km가 넘는 거의 동일한 길이의 단층파괴가 일정한 시간 간격을 두고 발생하는 경향이 있다.

- 제2형 - 알류샨형 섭입대

- 섭입대의 각 세그먼트마다 큰 애스패리티가 존재한다. 제1형보다는 다소 작은 단층파괴로 각 세그먼트에서 개별적으로 단층파괴가 일어나는 경우와 해구 전체가 연동해서 단층파괴가 일어나는 경우가 있다.

- 제3형 - 쿠릴형 섭입대

- 섭입대의 각 세그먼트마다 작은 애스패리티가 여러 개 존재한다. 각 세그먼트마다 항상 같은 부분이 단층파괴되어 지진이 일어나지만 각 세그먼트가 연동되는 경우는 거의 없다.

- 제4형 - 마리아나형 섭입대

- 섭입대에 애스패리티가 없으며 두 판 사이의 고착력이 거의 없다. 비지진성 미끄러짐의 비율이 높고 거대지진이 발생하지 않는다.

비교침강학에 따르면 오래된 판에서는 연동형지진이 발생하기 어렵고, 애스패리티 모델에서도 침강 각도가 다소 높은 오래된 판에서는 고착 영역이 작아 초대형지진이 발생하기 어렵다고 연구되었다. 하지만 2004년 인도양 지진해일에서는 이런 기존의 가설이 전혀 들어맞지 않았으며[21] 2011년 도호쿠 지방 태평양 해역 지진이 일어난 일본 해구도 애스패리티 모델에 따르면 제3형에 해당하여 연동형 거대지진이 일어나긴 어렵다고 여겨졌다.[22]

판간 결합과 초거대지진

판 사이의 상대속도를 통해 추정할 수 있는, 축적된 응력에 대해 지진으로 방출되는 응력 사이 비율을 "지진결합계수"라고 부른다. 칠레 해구, 캐스케이디아 섭입대, 수마트라-안다만 해구, 난카이 해곡은 이 계수가 1.0에 가깝지만 알래스카 해구, 캄차카 해구, 쿠릴 해구, 일본 해구는 약 0.6이며 통가 해구 남부, 케르마덱 해구는 0.1 정도이고 마리아나 해구, 이즈-오가사와라 해구, 류큐 해구 등은 0에 가까운 것으로 추정된다.[23]

초대형지진은 판간 결합 계수가 0.6의 중간 이상인 섭입대에서만 발생하고 있으며 판 사이 결합으로 발생하는 미끄러짐의 손실속도가 연간 2 cm가 넘는 섭입대에서 발생하는 것으로 알려져 있다.[24]

부가체 형성과 초거대지진

빌렉(Bilek, 2010년)은 지구상의 섭입대를 부가체가 형성되고 있는 부분과 섭입되는 판이 육지가 얹혀져 있는 판을 깎아내고 있는 부분 두 종류로 분류하고, 초거대지진은 부가체를 형성하는 섭입대에서 발생하며, 반대로 대륙판이 깎이는 섭입대에서는 해일지진이 발생하기 쉽다고 연구했다.[25]

부가체를 형성하는 섭입대는 칠레 해구 남부, 푸에르토리코 해구, 캐스케이디아 섭입대, 알래스카 해구, 알류샨 해구, 캄차카 해구, 난카이 해곡, 수마트라-안다만 해구이다. 20세기의 초거대지진과 2004년 인도양 지진해일은 모두 이 섭입대에서 발생했으나 도호쿠 지방 태평양 해역 지진이 발생한 일본 해구는 이와는 달리 대륙판이 깎이는 섭입대이다.[26]

지진 발생 진도와 초거대지진

이데 아키라(2013년)는 전 세계의 섭입대에서 발생하는 중형 이상(M4.5)의 지진 발생 빈도와 판의 섭입속도와의 관계를 계산한 결과 서남태평양을 중심으로 많은 지역에서 섭입 속도와 지진 발생 빈도가 비례한다는 관계를 발견했다.[27]

그 중 예외적으로 섭입 속도는 비교적 빠르지만 지진 발생 횟수가 극히 적은 비례 관계를 벗어난 지역이 있었는데, 이 지역에서는 종종 느린 지진이 발생하고 더 나아가 초거대지진이 이 지역에서 발생한다는 사실을 발견했다. 이렇게 "조용해 보이지만 초거대지진이 발생할 수 있는 위험한 지역"은 알래스카 해구, 캐스케이디아 섭입대, 페루 해구, 칠레 해구, 난카이 해곡, 류큐 해곡까지 다양하다.[27][28]

Remove ads

초대형지진의 다양성

요약

관점

이데 아키라(井出哲, 2011년) 등은 도호쿠 지방 태평양 해역 지진의 지진파 분석을 통해 해양판 쪽 판 경계 얕은 부분과 대륙판 쪽 판 경계의 깊은 부분의 단층파괴가 서로 번갈아 일어나는 형태로 진행되어 해양판 쪽의 과도한 미끄러짐인 동적 오버슈트가 일어나 거대지진을 일으켰다고 추정했다.[29][30]

고무라 다카시(古村孝志, 2012년) 등은 도호쿠 지방 태평양 해역 지진에서 해양판 쪽에서 초대형 단층 미끄러짐이 발생해 거대해일이 유발되었고, 침강대 쪽 대륙판 깊은 곳의 단층 파괴와 더불어 해양판 쪽도 덩달아 진원역이 되어 지진이 거대해졌다고 분석했다. 다카시 교수는 일본의 난카이 해곡에서도 비슷한 일이 발생할 수 있다고 보고 1707년 호에이 지진의 진원역과 함께 해구쪽 부근도 진원역이었던 지진으로 추정되는 1605년 게이초 지진의 진원역도 동시에 단층파괴가 일어나 거대해일이 발생할 수 있다고 주장했다.[31] 하지만 난카이 해곡은 "단일 세그먼트"(Single Segmentation)로 호에이 지진 혼자만으로 해구 축선 부근까지 한꺼번에 단층파괴가 이루어졌을 가능성도 있으며 "이중 세그먼트"(Double Segmentation)라는 증거가 없어 동시에 여러 곳의 단층파괴가 일어나기는 어렵다는 연구도 있다.[32]

고야마 준지(小山順二, 2013년) 등은 도호쿠 지방 태평양 해역 지진을 통해 초거대지진은 크게 두 가지 서로 다른 특징의 발생 원리로 구분할 수 있으며, 호에이 지진과 도호쿠 지방 태평양 해역 지진은 둘이 서로 다른 원리로 발생한 지진으로 추정해 각각 "연속 주향 단일 세그먼트 파괴"(Along-strike Single Segmentation (ASSS))와 "연속 경사 이중 세그먼트 파괴"(Along-dip Double Segmentation (ADDS)) 두 가지로 구분했다. 기존에 '칠레형 해구'라고 부르던 낮은 각도로 섭입하는 젊은 판의 섭입대가 ASSS에 해당되며, 초대형지진은 단 하나의 발생원리를 가진게 아니라 다양한 이유로 발생한다는 주장이 힘을 얻었다.[1]

1700년 캐스케이디아 지진을 일으킨 캐스케이디아 섭입대나 호에이 지진을 일으킨 난카이 해곡은 현재 지진공백역을 형성하여 판과 판 사이가 매우 강한 힘으로 맞닿아 있는 상태로 추정되지만 도호쿠 지방 태평양 해역 지진을 일으킨 일본 해구나 알래스카의 초거대지진이 일어나는 알래스카 해구에서는 뚜렷한 지진공백역이 나타나지 않는다는 특징도 나타난다.[33]

- 유형1 - 연속 주향 단일 세그먼트 파괴 (Along-strike Single Segmentation)

- 판 사이에 있는 강한 고착 영역이 해구 한가운데에서 섭입대 전 영역에 퍼져 있으며 본진 발생 전에 뚜렷한 지진공백역이 형성되어 있다. 본진에서 횡방향의 단일 세그먼트가 연동해서 파괴되기 때문에 지진활동대가 가늘고 길며, 단층의 폭과 길이의 비율이 1:5 정도이다.

- 지진 모멘트의 방출이 순간적으로 한꺼번에 나지 않고, 긴 시간에 걸쳐 방출하는 형태이다. 관측 지점이 단층파괴 방향과 반대 방향에 있을 경우 표면파인 레일리파와 러브파의 진폭은 짝수 번째(우호[a]를 도는 파)가 홀수 번째(열호를 통과한 파)보다 진폭이 훨씬 크다. 이는 단층파괴가 일어나는 방향으로 에너지가 집중되기 때문으로 지진파의 진폭이 방향에 대한 의존성이 매우 크다.

- 대표적인 예시로 1700년 캐스케이디아 지진, 1707년 호에이 지진, 1960년 칠레 발디비아 지진, 2010년 칠레 지진 등이 있다.

- 유형2 - 연속 경사 이중 세그먼트 파괴 (Along-dip Double Segmentation)

- 판 사이에 있는 강한 고착 영역이 해구 한가운데 부근의 세그먼트에만 국한되며 본진 발생 이전에는 뚜렷한 지진공백역을 볼 수 없고 호상열도에서 잦은 지진을 관측할 수 있다. 본진에서는 대륙판 쪽과 해양판 쪽의 양 쪽에 있는 세그먼트가 서로 연동해서 파괴되기 때문에 지진활동대의 폭이 넓으며, 단층의 폭과 길이의 비율이 1:2-3 정도이다.

- 단층 파괴 초기에 좁은 범위에서 매우 큰 미끄러짐이 발생하기 때문에 지진 모멘트의 방출이 순간적으로 한꺼번에 이뤄진다. 표면파인 레일리파와 러브파의 진폭은 짝수 번째와 홀수 번째의 차이가 없으며 지진파의 방향의존성도 거의 보이지 않는다.

- 대표적인 예시로 1952년 세베로쿠릴스크 지진, 1964년 알래스카 지진, 2011년 도호쿠 지방 태평양 해역 지진 등이 있다.

2004년 인도양 지진해일에서는 초기 단층파괴 과정이 ADDS의 성격을 띄었지만 안다만 제도 부근에서는 단층파괴 유형이 ASSS적인 성격을 보였다.[1]

Remove ads

발생 예시

요약

관점

CMT해를 통해 더 정밀한 모멘트 규모값을 추정할 수 있게 된 시점은 1970년대 후반 이후이다.[34] 그 이전은 지진해일의 최대 높이나 지각 변동을 가정한 지진 모델을 통해 계산한 추정치이다. 하지만 19세기 이전 역사지진은 단층 모델의 근거가 되는 지진해일의 최대 높이도 불확실하고 분쟁이 있으며, 추정 지각변동 사료도 한정되어 있으며 강한 지진을 느낀 지역의 넓이 등도 오차가 넓은 추정치이기 때문에 모멘트 규모의 추정치의 오차가 커서 불확실하다.[35]

아래는 다양한 추정과 실제 측정을 바탕으로 알려진 초거대지진의 목록이다.

Remove ads

화산 분화와의 관계

요약

관점

20세기 지구상에서 발생한 Mw9.0급 초거대지진 및 2004년 인도양 지진해일 등은 모두 지진 발생 후 수 년 이내에 인근의 여러 화산을 분화시켰다는 연구가 있다.[74][75][76] 하지만 지진의 유무와 관계없이 평상시에도 활동이 활발한 화산이 있어 초대형지진으로 지진 직후 화산 분화가 유발되었다고 보기에는 어렵다는 연구도 있다.[77]

또한 초거대지진이 반드시 진원과 가까운 화산활동만 유발시키는 작용을 하진 않는데 이는 지진으로 인한 직접적인 응력변화보다는 지진동이 화산체를 흔들어서 발생하는 영향이 있다고 분석한다. 호에이 대분화나 푸예우에산과 같이 대규모 분화를 유발시켰다고 볼 수 있는 사례도 있지만, 아래에 설명하는 대분화 중에서는 900-1,200년 정도의 시간 간격도 있어 분화 에너지가 이미 충분히 축적되어 있었고, 지진으로 유발된 분화가 대규모 분화로 발전한 것으로 보는 연구도 있다.[78]

아래는 지진 이후 발생한 화산 분화들에 대한 목록이다.

- 684년 하쿠호 지진

- 869년 조간 지진

- 1년 11개월 후: 초카이산 (VEI 2)

- 1707년 호에이 지진

- 49일 후: 후지산 (호에이 대분화, VEI 5)

- 1년 2개월 후: 아사마산 (VEI 2)

- 1년 4개월 후: 아소산 (VEI 2)

- 1년 6개월 후: 이와키산 (VEI 2) 및 미야케섬

- 1일 후: 카림스키 화산 (VEI 5)

- 8일 후: 타오-루시르 칼데라 (VEI 3)

- 31일 후: 말리세먀치크산 (VEI 3)

- 1년 9개월 후: 사리체프봉 (VEI 2)

- 2년 11개월 후: 베지미아니산 (VEI 5)

- 2일 후: 비제비더프산 (VEI 2)

- 1년 5개월 후: 오크목산 (VEI 3)

- 64일 후: 트라이던트 화산 (VEI 3)

- 1년 10개월 후: 리다우트산 VEI 3)

- 105일 후: 탈랑산 (VEI 2)

- 1년 2개월 후: 므라피산 (VEI 1)

- 1년 5개월 후: 불루산산 (VEI 2)

- 2년 9개월 후: 켈루트산 (VEI 2)

- 2년 10개월 후: 아낙 크라카타우산 (VEI 2)

- 1년 3개월 후: 푸예우에산 (VEI 3)

- 1년 6개월 후: 플란촌-페테로아산 (VEI 2)

Remove ads

지구에 미치는 영향

초거대지진은 거대한 지형 변형을 일으켜 극운동에 영향을 주고 지축도 흔들리게 한다고 알려져 있다.[79]

1957년에서 1967년 사이에 관측된 챈들러 요동(주기 약 14개월의 극운동)에서 1960년의 관측 결과는 칠레에서 발생한 초거대지진의 영향으로 지축의 주기운동에 불연속성이 관측되었다.[80]

지구에 탄성구의 변형이 일어나면 챈들러 요동에 큰 변화가 발생할 것으로 예측되지만 1960년 칠레 지진의 규모라고 하더라도 이 변형으로는 챈들러 요동에 큰 영향을 주기에는 부족하다고 여겨졌다. 하지만 1964년 알래스카 지진에서 진원에서 약 5,000 km 떨어진 하와이에서 약 10-8 정도의 영구변형이 관측되어 이런 미세한 지각 변동도 전 지구에 걸쳐 적분하면 챈들러 요동에 영향을 줄 가능성이 있음을 발견했다.[81]

초대형 지진으로 지축이 어긋나 지진 전후로 지구의 자전 주기가 변화하는 경우도 있다. 2004년 인도양 지진해일, 2010년 칠레 지진, 2011년 도호쿠 지방 태평양 해역 지진에서는 모두 마이크로초 단위로 자전 주기가 더 빨라졌다는 연구도 있다.[82][83]

Remove ads

발생 가능한 최대 규모 지진

지진 관측 역사상 가장 큰 규모의 지진은 1960년 발디비아 지진 당시의 모멘트 규모 Mw9.5이며, 지질 조사에서도 이보다 더 큰 규모의 지진이 발생했다는 증거는 발견되지 않았다. 하지만 마쓰자와 도루(松澤暢, 2012년), 요모기다 기요시(および蓬田清, 2013년) 등은 세계의 섭입대를 검토하면 최대 Mw10 정도의 초거대지진이 발생할 수 있다고 추정했다.[84] 연구진들은 규모 M10의 지진이 일어났다고 가정했을 때 어떤 일이 일어났는지 알 필요가 있다고 말하지만 이는 매우 대략적인 추정에 불과하며 학문적으로는 매우 미흡한 수준의 이야기라고 말했다.[84]

요모기다 기요시(蓬田清, 2013년)은 섭입대에서 판 사이 지진성 미끄러짐의 한계 깊이는 60 km 부근이며 그 이하 깊은 곳의 지진은 슬래브 내부 지진에서만 한정되서 일어나기 때문에 진원역의 폭을 최대 300 km로 보면 길이 1,500 km, 미끄러진 폭이 100 m 내외일 때 Mw10이 가능하다고 보고, 1960년 칠레 지진 및 2010년 칠레 지진의 진원역을 포괄하는 섭입대에서 일어날 가능성이 제일 높다고 지적했다.[32] 하지만 실제로 1960년 지진은 진원의 남쪽에서만 단층파괴가 일어나 50년 후 발생한 2010년 지진과의 연동과는 거리가 매우 먼 형태로 발생했기 때문에 최소한 칠레 지역에서 본 규모를 넘는 지진은 수백년 내엔 발생하지 않는다고 추정했다.[32]

Remove ads

같이 보기

각주

참고 문헌

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads