Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Великая Армения

античное государство Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

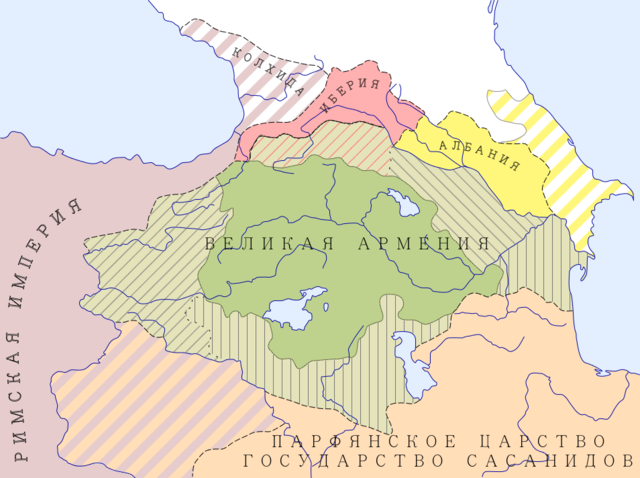

Вели́кая Арме́ния (арм. Մեծ Հայք [Mec Hayk‘[9]], др.-греч. Μεγάλη Ἀρμενία, лат. Armenia Magna, др.-перс. 𐎠𐎼𐎷𐎡𐎴, пехл. Buzurg Armenā, груз. დიდი სომხეთი, др.-рус. Арменїꙗ Великаꙗ[10], реже используются названия Большая Армения[11], Царство Великой Армении[12], Армянское царство, Армянская империя) — древнее армянское государство[13][14][15][16][17][18][19] на территории Армянского нагорья[20][21], существовавшее с конца IV в. до н. э.[22][23][24][25][26][27] по 428 год н. э.[28][29][30][31][32][33][34][35]

Победы царя Великой Армении Арташеса I в столкновениях с Аршакидами, Римом и Селевкидами упрочили положение Армении и позволили ей стать ведущей державой Малой Азии и Закавказья[36]. В период длительного правления внука Арташеса царя Тиграна II Великая Армения, превратившись в крупнейшую державу[37][38], имела границы от Куры до Иордана и от Средиземного моря до Каспийского[39][17][18]. В период правления Тиграна II армянское государство становится сильнейшим к востоку от Римской республики.

Remove ads

Предыстория

Суммиров вкратце

Перспектива

Термин «Армения» (Армина) впервые встречается в Бехистунской надписи около 521 года до н. э. персидского шахиншаха Дария I в качестве персоязычного синонима Урарту, являющегося ассиро-вавилонским наименованием страны. Из позднейших греческих источников известны две сатрапии с таким названием: Западная Армения и Восточная Армения. На территории последней наследственно правила династия Оронтидов (Ервандидов, арм. Ервандуни). После падения царства Ахеменидов под ударами македонцев армянские земли оказались фактически независимыми[38]. Правители Южной Армении признали власть Александра, но это признание оставалось чисто формальным: Александр сам не проходил через Армению, его военачальникам также не удалось проникнуть на её территорию. С конца IV века до н. э. на территории Армении начинают складываться самостоятельные[40] или частично самостоятельные государства.

Сатрап Ерванд (Оронт) во время борьбы диадохов в 316 году до н. э. создал независимое Айраратское царство со столицей в городе Армавир[38]. В 220 году до н. э. (по другим данным, около 200 года до н. э.)[41][42][43][44][45] армянское Айраратское царство было присоединено селевкидским царём Антиохом III к подконтрольной ему части Армении, располагавшейся в районе озера Ван и по верхнему течению Тигра, которая отныне начала называться Великой[38][46]. Таким образом, уже к концу III века до н. э. почти все армянские земли оказались под властью Селевкидов[37][38]. Примерно тогда же, в III — начале II века до н. э. армяне заселили почти всю территорию, которая впоследствии составила историческую Армению[38].

По мере отхода заевфратской Малой Армении от основной линии развития древнеармянской государственности обозначение «Великая Армения» приобрело также самостоятельное значение и превратилось в официальное название древнеармянского государства[47]. Именно в таком смысле оно употреблено в греческой надписи из Гарни 77 года н. э. царя Трдата I (др.-греч. Μεγάλη Ἀρμενία, Мега́ли Армени́я — «Великая Армения»). Также царь Бакур I в римской надписи II века назван царём Великой Армении[48]: «Аврелий Па́кор, царь Великой Армении» (др.-греч. Αύρήλιος Πάκορος βασιλεύς μεγάλης Άρμενίας[49]). Это название государства зафиксировано и в других надписях, например в надписи царя Трдата III в начале IV века, найденной в Апаране[50]. Это же обозначение употребляется также в других иноязычных — латинских, персидских, грузинских, русских и других источниках[47].

Remove ads

Династия Арташесидов

Суммиров вкратце

Перспектива

Основателем династии был Арташес I, называвший себя Ервандидом. Его связь с предыдущей правящей династией Армении до конца не ясна, Мовсес Хоренаци считает его потомком Вагаршака /брата Аршака Великого/, основавшего первую династию Аршакидов в Армении. Правление Арташесидов отметилось не только территориальными экспансиями, но и небезуспешными попытками создать политическое и религиозное единство, арменизацией завоёванных территорий и укреплением армянской идентичности на основе государственной и культурной общности[52][53][54].

Арташес I

После поражения Антиоха от римлян местный правитель (стратег) Арташес I (Артаксий) в 189 до н. э. возглавил восстание армян против Селевкидов[55] и провозгласил себя независимым царём[38][40]. Его царство получило название «Великая Армения»[55], в противоположность расположенной к западу от Евфрата «Малой Армении»[56], где правил родственник Антиоха Митридат. Таким образом, Арташес стал основателем династии Арташесидов. Он расширил владения Армении Великой, объединив почти все Армянское нагорье[55]. По сообщению Страбона, Великая Армения представляла собой настолько могущественное государство, что сам Ганнибал явился ко двору Арташеса I, надеясь с его помощью возoбновить борьбу с римлянами[57]. К 179 г. д н. э. могущество Армении в результате завоеваний Арташеса возросло до такой степени, что армянский царь стал выступать арбитром в конфликтах правителей Малой Азии[58]. Исключительно высокий статус армянского царя как инстанции, разрешающей споры малоазийских властителей, подтверждается тем, что на определенном этапе истории функции по арбитражу споров правителей Малой Азии исполнялись также и римским Сенатом. В 161—160 г.д.н. э. Арташес активно поддержал восстание селевкидских сатрапов Мидии и Вавилонии, которую возглавлял Тимарх (сатрап), фактически отпавших от державы Селевкидов, сыграв таким образом важную роль в процессе ослабления и распада этой страны, что сделало возможным последующее присоединение селевкидского государства к Армянской империи. По оценкам авторов Большой российской энциклопедии, победы Арташеса I в столкновениях с Аршакидами, Римом и Селевкидами упрочили положение Армении и позволили ей стать ведущей державой Малой Азии и Закавказья[36]. Арташес провел также реформу, укрепившую частную собственность на землю[55], в частности, отдал приказ о размежевании внутренних земель страны[48]. Он основал новую столицу армянской монархии — Арташат[40][48] (др. греч. Ἀρτάξατα — «Арта́ксата»). Уже в эпоху Арташеса, как известно из сообщения Страбона[59], всё население Армении говорило на одном языке — армянском[1][48]. Языком же правительства и суда, с большой примесью персидских выражений, — являлся арамейский[2]. В древности в формировании народов значительно более важную роль, чем языковая или экономическая общность, играло сознание общей государственной и культурной принадлежности[1].

Тигран II Великий

Наивысшего могущества Армения Великая достигла при Тигране II (95—55 годы до н. э.), основавшем новую столицу Тигранакерт и сумевшему объединить все армянские земли[60]. При нём границы Великой Армении значительно расширились, в её состав на несколько десятилетий вошли Цопк (Софена), Мидия Атропатена (Атрпатакан), Сирия, Финикия, Киликия и ряд других государств и областей[40]. Границы армянского государства доходили вплоть до Египта[61]. Уже в 70-х годах до н. э. армянское государство представляло собой обширную державу, границы которого простирались от Куры до Иордана и от Средиземного моря до Каспия[38]. Тигран II Великий принял титул «царя царей», который до этого носили правители Парфии[62]. Великая Армения стала самым обширным, но внутренне непрочным государством региона, владевшим богатыми городами, центрами эллинистической культуры и важнейшими торговыми путями из Средиземноморья на восток. В стране развивалась торговля, Тигран II, а в дальнейшем и его преемники, чеканили золотую, серебряную и бронзовую монету[38]. Помимо рабовладельческой знати большую роль имело также жречество. В армянской армии, в отличие от греческой, наёмники играли третьестепенную роль, основу армии составляла конница.

В 69 году до н. э. римляне уже вплотную подошли к Тигранакерту, известие об этом дошло до Тиграна в тот момент, когда он пребывал на другом конце Армении, а его основная армия находилась в Палестине и на севере Аравии. После провала разноплеменной армии в Битве при Тигранакерте, римские войска осадили город, однако штурмом взять не смогли из-за небольшого количества войск и успешного сопротивления гарнизона. Спустя несколько месяцев осады, в результате восстания внутри города[38] греческие наемники и насильно переселенные в Армению народы открыли римлянам ворота взамен на обещания о репатриации на родину, армянская столица была разграблена. После этого Великая Армения потеряла почти все свои завоевания, так как завоеванные народы больше не признавали Тиграна. В 68 году Лукулл двинулся на Арташат с целью полностью покорить Армению. Однако, из-за начавшейся народной войны против римских оккупантов, а также переподготовки армянской армии с помощью Митридата, попытка римлян завоевать Армению окончилась неудачей[38], армия Лукулла была разбита в ходе Битвы при Артаксате. После того, как армяне нанесли поражение Лукуллу, им удалось выгнать римлян из Армении, оттеснить их в Месопотамию и совместно с понтийскими силами отвоевать Понт, вернув Митридата на престол. Одновременно с этим, Тигран совершил опустошительный поход в Малую Азию, разгромив римскую армию полководцев Фабия и Триария, гнав римлян до Боспора, так же вернул и разграбил Каппадокию. На фоне войны с Римом, Парфия вторглась в Армению, но была разбита Тиграном и обращена в бегство. В 66 г. новый римский полководец, Помпей, сумел натравить на Тиграна его сына, который поднял против отца парфянские войска в размере 50000. Митридат же был окончательно разбит римлянами, бежал в Боспорское царство и там покончил самоубийством. Армения не могла воевать одновременно против двух могущественных держав, к тому же против него восстала и часть армянской знати, а также население многих завоеванных армянским царством стран и городов. Тиграну пришлось заключить мирный договор в Арташате в 66 году до н. э., по которому Тигран II сохранил собственно армянские земли и часть завоёванных им парфянских, получил восточную часть Малой Армении, ранее принадлежавшей Митридату VI, но признал себя «другом и союзником римского народа»[63].

Оксфордская энциклопедия экономической истории отмечает: «Международное значение королевства Великая Армения достигло своего пика во время правления Тиграна Великого (95—55 гг. до н. э.). Он строил города, взял под свой контроль часть Шелкового пути, чеканил монеты в столицах Арташат, Тигранакерт и других городах (Антиохия, Дамаск)»[15].

Артавазд II и Арташес II

|  | |||||||||

Монеты с изображением Артавазда II и Арташеса II | ||||||||||

После смерти Тиграна около 55 года до н. э. в Великой Армении воцарился его сын Артавазд II (55—34 годы до н. э.)[64], который придерживался главным образом нейтральной политики[48], периодически сотрудничая с обеими державами[64]. Поражение римлян в битве с парфянами при Каррах в 53 до н. э. и гибель Красса позволили Артавазду расширить пределы Армении на западе[62], вновь присоединяя захваченные ранее Римом Софену и Малую Армению, а также укрепить независимость армянского государства[37]. В 36—34 годах до н. э. против Армении начал войну римский полководец Марк Антоний. После начальных поражений[62] под предлогом переговоров он сумел заманить армянского царя в свой лагерь, а позже казнил его.

В 30 году до н. э. с помощью союзной Парфии армянским царём становится Арташес II (30—20 годы до н. э.), сын Артавазда II[48]. Вскоре после вступления на престол войска Арташеса II перебили римские гарнизоны, оставленные Антонием в Армении[62]. После[62] убийства Арташеса II в 20 году до н. э. династия Арташесидов постепенно шла к упадку. Трон унаследовал его младший брат Тигран III (20—6 годы до н. э.).

Последними представителями династии Арташесидов были дети Тиграна III, Тигран IV (8—5 до н. э. и вторично 2 до н. э. — 1 н. э.) и его сестра Эрато (2 до н. э. — 1 н. э. и вторично 6—14 годы)[65]. После падения династии Арташесидов в Великой Армении начинается период междуцарствия.

Remove ads

Династия Аршакидов

Суммиров вкратце

Перспектива

|  | |||||||||

Статуя Трдата I в парке Версальского дворца. Гарни, I век н. э. Надпись царя Трдата гласит: «Гелиос! Трдат Великий, Великой Армении (Μεγαλη Αρμενια) государь, когда властитель построил агарак царице (и) эту неприступную крепость в год одиннадцатый своего царствования…»[66] | ||||||||||

До середины I века[40] царствовали римские и парфянские ставленники. После Сражения при Рандее Трдат I (с 62 года, официально — с 66 по 80 годы), представитель парфянского царского рода, стал основателем династии армянских Аршакидов, которые носили титул «царей Великой Армении»[40]. Впредь эту титулатуру носили все армянские цари Аршакиды[67]. Помимо этого, по Рандейскому мирному договору 62 году римская и парфянская армия должны были покинуть территорию Армении, полностью восстанавливались границы Армянского государства[68]. Первая половина времени правления Аршакидов была сравнительно благополучным периодом для Армении[28]. От признания независимости[28] Трдата I до первой четверти III века было только три кратковременных римских выступления против Армении, но ни один из этих походов не привёл к уничтожению Армянского государства[28]. Итальянский историк, специалист по римской истории Джусто Траина отмечает: «Армения была независимой. За исключением некоторых перерывов, это непростое царство по преимуществу сохраняло свою независимость около шестисот пятидесяти лет. Она, конечно, была большим государством, занимала стратегическое положение, обширную территорию и ценные природные ресурсы. Пренебрегать её ролью или умалять её положение в балансе сил — ошибка»[69]. В 114 году Великая Армения была оккупирована Римом и объявлена римской провинцией, но после смерти в 117 году императора Траяна независимость[37] и царская власть в Армении была восстановлена[40]. В стране развивались ремесло и сельское хозяйство, процветала транзитная международная торговля — например, через территорию Армении шли караваны в Рим[28]. В результате связей с Парфией усилилось иранское влияние на социально-политической строй, религию, язык и культуру Великой Армении. Правление армянских Аршакидов становится наследственным с конца II века, когда царская власть в Великой Армении переходит от Вагарша II к его сыну Хосрову I Великому[70]. С 20-х годов III века, после сасанидского переворота в Иране, внешнеполитический вектор страны стал направленным на сближение с Римом.

После принятия христианства

В середине III века Армения подвергается разрушительным нашествиям со стороны вновь возникшего царства Сасанидов: Шапуру I удается подчинить себе Армению, Албанию и Иберию[28]. Однако уже в 287 году с помощью Рима на армянский престол вступает Трдат (Тиридат) III Великий[28]. В конце того же века, в 298 году, по Нисибисскому миру Рим и Персия признали независимость Армении[28], были уточнены границы Армении с Римом и Персией[71]. Страна была отнесена к сфере влияния Рима. Армения как государство с древними традициями стремилась утвердить и идеологическую независимость[37]. В 301 году[72][73][74] Трдат III ввёл в Армении христианство как официальную религию. Датировки, относящие принятие христианства в Армении в период между 314/315 годами вероятны, но не доказаны[75].

Удовлетворительная политическая обстановка начала IV века продолжалась и в период правления Хосрова III Котака[28]. Хосров перенёс царскую резиденцию из Арташата в Двин[28]. Наследник Хосрова III царь Тиран своей политикой пытался сохранить независимость страны[76]. В 337 году, несмотря на наличие мирного договора, в Армению вторглись войска Сасанида Шапура II. Хотя война закончилась победой армян[28], поддержанных Римом, Тиран был захвачен в плен и погиб. После неудачных[77] попыток персов установить в Армении своё политическое влияние, на армянский престол был возведён сын Тирана Аршак II.

В IV веке в Армении оформился феодализм. Острые конфликты между царём и нахарарами, к которым примкнула и церковь, феодальная раздробленность, а также борьба между Ираном и Римом за преобладание над Арменией ослабили государство[40]. Царь вынужден был бороться с центробежными силами. Он основал город Аршакаван, где нашли своё убежище беглые крестьяне и рабы, которые получали также царские льготы[28]. Такие меры вызвали недовольство нахараров, поддерживаемых церковью, которые привели государство в состояние гражданской войны. В конечном итоге Аршак почти полностью уничтожил многие мятежные роды, некоторые бежали из Армении, а другие вынужденно примирились с царём[28]. В 367 году Сасаниды снова вторглись в Армению; после переменных успехов армянский царь под предлогом переговоров был приглашен к Шапуру, где и погиб. Армянские города были разрушены, часть населения была угнана в Иран[28]. В 370 году, не без вооруженной помощи римлян, воцарился Пап — сын Аршака II. В следующем 371 году попытка Шапура II снова разорить Армению не увенчалась успехом[76]. Сасанидские войска были разбиты совместными силами армян, иберов и присланных римлянами отрядов, а Шапур признал Папа царём Армении[28]. Новый армянский царь продолжал политику отца в подавлении сепаратистских тенденций, стремился к укреплению царской власти[77]. Пап также не позволил рукоположить нового армянского католикоса епископу Кесарии, чем порвал организационные связи с византийским православием[28]. Внешняя политика Папа (как считалось, проарианская) спровоцировала разногласия с армянской церковью, нахарарами и спарапетом[76]. В конце концов в 374 году императору Валенту при содействии армянских нахараров удалось организовать убийство армянского царя. После его смерти армянское государство шло к упадку, армянские цари и военачальники оказались бессильны перед угрозой с двух сторон. В 387 году Армения была разделена между сасанидским Ираном и Римской империей. В римской зоне номинальная власть армянского царя была упразднена уже в 391 году, в сасанидской зоне Аршакиды продолжали править до 428 года[28].

Раздел Армении не привёл к распаду давно сформировавшегося армянского народа[28]. После потери государственности одним из наиболее мощных факторов, объединявших армян, стала религиозная общность.

Remove ads

Языки

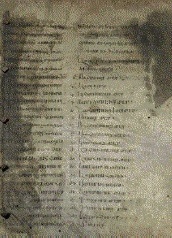

Язык администрации и суда в Великой Армении был арамейский[2], язык общения — армянский[1]. Для фиксации письменных текстов греческим языком и письмом, наравне с арамейским, начинают пользоваться здесь с III века до н. э. Камилла Тревер отмечает, что так как армяне до IV века не имели своего алфавита, им приходилось пользоваться чужим письмом, вначале арамейским, затем греческим и парфянским. На 1953 год до нас дошли три надписи на арамейском, двенадцать на греческом и пять латинских надписей[78]. В некоторых из них встречаются также арменизмы[79]. Джеймс Рассел[англ.] из Гарвардского университета отмечает, что на протяжении IV века христианское учение в Армении передавалось на сирийском и греческом языках, которые были недоступны для большей части населения, народ продолжал читать свои эпические поэмы и псалмы древним богам на армянском языке. С целью перевода Библии и полной христианизации страны в 406 году, при царе Врамшапухе, ученый и проповедник Маштоц создал армянский алфавит[80].

Remove ads

Государственно-политический и общественный строй

Суммиров вкратце

Перспектива

В государственно-политическом строе Великой Армении существовала строгая иерархия, в которой, как и везде, выше всех стоял царь, принимавший и отправлявший послов, объявлявший войну и заключавший мир[77]. Все высшие правительственные органы были сосредоточены при царском дворе[77]. После царя шли так называемые бдешхи — правители четырёх окраинных провинции Гугарк, Цопк, Нор-Ширакан и Алдзник[77]. После них следовали нахарары, должность которых передавалась по наследству и которые занимали важнейшие государственные посты. Например, должность азарапета, который ведал финансами и налогами, была привилегией рода Аматуни и Гнуни, верховного полководца — спарапета — Мамиконянов, великого венцевозлагателя, короновавшего царя — рода Багратуни, должность мардпета, руководившего двором и личным хозяйством царя — евнухов из рода, так и называвшегося Мардпетакан. Играя крупную роль при дворе, в то же время они являлись вассалами царя или бдешха. Как правило все важнейшие вопросы, включая те, которые были связаны с внешней политикой страны, предварительно обсуждал совет нахараров[77]. При армянском дворе все нахарары занимали места в строго иерархическом порядке, согласно особым «разрядным спискам» — Гахнамакам. Иерархия касалась и нахарарского института, где отличались танутеры (главы родов), сепухи (рядовые члены рода) и наконец азаты, которые стояли ниже всех[77]. Как одежда, так и головные уборы и обувь строго соответствовали социально-политическому статусу: так, у царя были красные сапоги, у бдешхов — один сапог должен был быть красным, а другой — зелёным, у нахараров — оба зелёные[77].

Помимо рабов и горожан, армянское общество разделилось на два главных сословия: крестьяне-общинники, называемые шинаканами и азаты (язаты)[28]. Первые, помимо налогов, несли также повинности в пользу царя, храмов а также вельмож-землевладельцев. Азаты же обязаны были только военной службой. Последние, в свою очередь, относились к нескольким категориям. Помимо тех, которые владели землями айреник или паргевакан, были и те которые являлись участниками собственно государственной власти. Именно они считались нахарарами[28].

Дворянские и княжеские роды Великой Армении

|  | |||||||||

- Сюни

- Мамиконяны

- Багратуни

- Камсаракан

- Андзеваци

- Арцруни

- Аматуни

- Ашоц

- Рштуни

- Гнтуни

- Гнуни

- Бзнуни

- Парспатуни

- Мандакуни

- Мардпетуни

Remove ads

Армия

Помимо постоянного царского войска, большая часть воинских сил выставлялась нахарарами. Во время войны численность армянской армии доходила до 100—120 тыс. чел.[77] Во время царя Папа в 370-х годах количество царской конницы было увеличено до 90 000[77]. По Зоранамаку — особой воинской грамоте, определяющей количество воинов в армянской армии, нахарары распределялись по рангам в зависимости от количества воинов, которым они располагали. Основным родом войск была конница азатов, между тем как пехота, в которой служили шинаканы (крестьяне), имела второстепенное значение (эта черта была характерна также для армий парфянских Аршакидов и Сасанидов). Армянская конница славилась по всей Передней Азии[77].

Remove ads

География Великой Армении

Суммиров вкратце

Перспектива

Античные авторы

Рек в Армении довольно много; наиболее известны Фасис и Лик, впадающие в Понтийское море (Эратосфен вместо Лика неверно называет Термодонт), в Каспийское — Кир и Аракс, в Персидский залив — Евфрат и Тигр.

- Клавдий Птолемей, I—II н. э.[83]:

Великая Армения ограничивается с севера частью Колхиды, Иберией и Албанией по вышеуказанной линии, проходящей через реку Кир.

С запада — Каппадокией вдоль вышеуказанной части Евфрата и по линии Каппадокийского Понта до Колхиды через Мосхийские горы.

С востока — частью Гирканского моря от устья реки Кира до предела, лежащего под 79°45′—43°20′.

Области Армении в части, заключающейся между реками Евфратом, Киром и Араксом, суть следующие: у Мосхийских гор — Котарзенская, выше так называемых бохов; вдоль реки Кира — Тосаренская и Отенская; вдоль реки Аракса — Колтенская и ниже её Содукенская; у горы Париадра — Сиракенская и Сакасенская…

- Плиний Старший, I век н. э.[84]:

Итак, Великая Армения имеет границу до Адиабены, будучи отделённой от неё широким горным хребтом, … а на левой стороне тянется до реки Кура…

Армения простирается от Каппадокии до Каспийского моря …

- Персия, Парфия, Армения. Рест Феннер, опубликована в 1835 году.

- Армения, Месопотамия, Вавилон и Ассирия с прилегающими регионами. Карл фон Шпрунер, опубликована в 1865 году.

- Карта Великой Армении (берлинское издание, 1869 год).

- Армения на карте Персидской и Македонской империй, Генрих Киперт, 1903 г.

Административно-территориальное деление

Подробное описание исторически сложившегося административно-политического состояния территории древней и раннесредневековой Армении в границах Великой Армении и находившейся к западу от неё Малой Армении содержится в «Географическом атласе мира» («Ашхарацуйце»), составленном Мовсесом Хоренаци и Анания Ширакаци — армянскими географами и историками V и VII веков. Поскольку ко времени составления труда государственное существование Великой Армении было уже в прошлом, термин «Великая Армения» употреблялся там для обозначения коренного ареала армянского народа[81].

Труд подробно описывает административно-политическое деление бывшего Армянского царства. Согласно ему, Великая Армения состояла из 15 областей[86] (нахангов, иначе ашхаров)[87]: I. Высокая Армения (Карно ашхар), II. Цопк — Цопац ашхар (Софена), III.Алдзник (Алдзняц ашхар), IV. Туруберан (Тароно ашхар), V.Мокк (Мокац ашхар), VI.Корчайк (Корчайиц ашхар), VII.Нор-Ширакан (Парскахайк), VIII.Васпуракан, IX.Сюник (Сисакан ашхар), X.Арцах (Покр Сюник), XI. Пайтакаран (Каспеиц ашхар), XII.Утик (Утэацоц ашхар), XIII. Тайк (Тайоц ашхар), XIV. Гугарк (Гугарац ашхар), XV. Айрарат.

Каждый наханг, в свою очередь, делился на несколько гаваров (областей, уездов). Территория Великой Армении иногда составляла более 312 тыс. км² (а территория же Малой Армении вместе с Армянской Месопотамией или Аруастаном (Միջագետք Հայոց կամ Արուաստան) составляла в разные исторические эпохи от 68 тыс. км² до 157 тыс. км²)[81]. То есть Великая Армения вместе с Малой Арменией и с Аруастаном имела территорию от 380 тыс. км² до 469 тыс. км².

Карту Армении по Анании Ширакаци см. здесь

«Энциклопедия Ислама» также обозначает разделение Великой Армении на 15 провинций[18].

Remove ads

Столицы Великой Армении

Суммиров вкратце

Перспектива

Все столицы Великой Армении, кроме Тигранакерта, располагались в Араратской долине, неподалёку от нынешнего Еревана — на территории наханга Айрарат, личного домена царей. Первой столицей Айраратского царства был Армавир[92] (конец IV—III век до н. э.); он считается второй из столиц исторических армянских государств согласно традиционному списку. Примерно в 200 году до н. э. царь Ерванд IV основал Ервандашат[93][92], который оставался столицей того же царства и резиденцией монарха, пока Арташес I не построил в 176 году до н. э. по плану Ганнибала город Арташат[93], который стал столицей Великой Армении[94][95]. В 77 году до н. э. Тигран Великий строит на крайнем юго-западе собственно Великой Армении новую роскошную столицу, которой даёт название Тигранакерт[38]. Тигранакерт и Арташат на протяжении нескольких столетий сохраняли статус столиц, между которыми существовало определённое противостояние: Тигранакерт был центром эллинистических и проримских влияний, Арташат — антиримских и пропарфянских. В начале II века н. э. царь Вагарш переносит свою резиденцию в новый город, получивший название Вагаршапат[96]. С принятием христианства он стал церковной столицей Армении и остаётся таковой поныне. В 335 году царь Хосров II ввиду изменения русла Аракса переводит жителей Арташата в Двин, который и оказался последней столицей Великой Армении, а после её падения стал резиденцией сначала персидских, затем арабских наместников.

Remove ads

Память

- Изображение на станции Ереванского метрополитена Площадь Республики.

См. также

Примечания

Литература и ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads