Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Атлантология

псевдонаучное учение Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Атлантоло́гия (англ. atlantology, фр. atlantologie) — псевдонаучное учение, представители которого занимаются сбором и систематизацией сведений о легендарном (гипотетически существовавшем) острове или континенте Атлантида[1][2][3][4][5].

В западной историографии принято различать «атлантологию», сохраняющую видимость рациональности, и «атлантизм», базирующийся на фундаменте эзотеризма и оккультизма[6][7][8]. Атлантология носит все черты псевдонауки, эклектически смешивая культурные, мифо-религиозные и естественнонаучные представления, атлантологи широко используют мотивы циклических катастроф, которые могут инспирироваться самыми разными причинами. Обычно атлантологические произведения используют драматические сюжеты, обращены к чувствам читателей и подчёркивают иррациональность изображаемого предмета. Археолог П. Джордан считал занятия атлантологией разновидностью коллекционирования, предметом собирания в котором выступают псевдоданные, группируемые в соответствии с некоторой «заветной теорией»[9]. Рациональная атлантология основана на классическом дарвинизме и позитивизме, оперируя понятием единой природы видов, у которых можно отыскать первопредка и прародину[8]. К XXI веку предложено несколько десятков гипотез о локализации Атлантиды в разных регионах земного шара, из которых наибольшей популярностью пользуются атлантическая (остров располагался в Атлантическом океане на месте современных Канарских или Азорских, Антильских или иных островов) и средиземноморская. В рамках средиземноморской гипотезы Атлантида чаще всего отождествляется с островами Тира и Крит, а извержение вулкана Санторин во II тысячелетии до н. э. подаётся как источник предания, сообщаемого Платоном. Практически все эти гипотезы требуют коррекции числовых и хронологических сведений, содержащихся в диалогах Платона[10]. Любая попытка отыскать связь между мифом Платона и действительными геологическими событиями неизбежно требует натяжек или преувеличений[7].

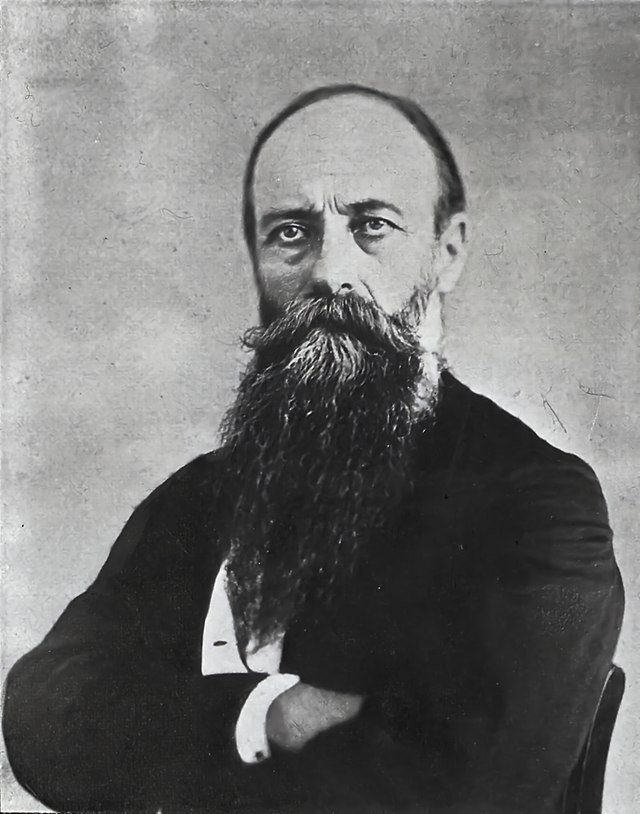

Формирование атлантологии как дисциплины происходило со второй половины XIX века на фоне историко-культурного изучения источников диалогов Платона «Тимей» и «Критий», а также развития биогеографии, океанологии и геологии и эпохальных открытий в классической и ближневосточной археологии[8]. По определению множества критиков и исследователей, создателем атлантологии или, по крайней мере, наиболее авторитетным автором среди атлантологов, претендующих на научность аргументации и изложения, является американский политик Игнатиус Доннелли, опубликовавший свою книгу «Атлантида: мир до потопа» в 1882 году, за которой в 1883 году последовал «Рагнарок»[11][12][13]. Труд Доннелли возродил интерес к диффузионизму, в том числе в области культурной антропологии, но одновременно стал фундаментом для многочисленных оккультистских толкований[8]. По выражению писателя Л. Спрэг де Кампа, «Старая гипотеза межконтинентального моста превратилась после публикации книги Доннелли в догму». Большинство авторов книг об Атлантиде, которые претендуют на наукообразность, фактически повторяют взгляды Доннелли и черпают у него материал[14]. Археолог Кеннет Федер именовал книги Доннелли важнейшими для формирования культа Атлантиды после диалогов самого Платона[15]. В СССР в середине 1950-х годов доктор химических наук Н. Ф. Жиров предложил проект «научной атлантологии», лишённой идеологической окраски и основанной на сциентистской вере в безграничность научно-технического прогресса. Первая краткая версия «Атлантиды» Жирова вышла в 1957 году, а в 1964 году была опубликована большая книга, претендующая на всестороннее рассмотрение проблемы. Н. Жиров привлёк большой материал по геологии, географии, геофизике и океанологии, книга богато иллюстрирована картами, схемами и графиками. Декларируя создание новой науки, автор рассмотрел только для Европы и Средиземноморья 9 морских и 16 континентальных локализаций Атлантиды, лично отдавая предпочтение азорскому варианту[16][17]. Вплоть до начала 1980-х годов коллеги, последователи и критики Жирова — А. Кондратов, И. Резанов, А. Рыбин, Е. Андреева — активно публиковались в журналах «Вокруг света», «Земля и Вселенная», «Знание — сила», «Наука и жизнь», «Природа» и в альманахе «На суше и на море», выпускали научно-популярные книги на тему атлантологии[18]. Энтузиазм части советского научного сообщества оказался столь велик, что в план океанографических исследований на судне «Академик Мстислав Келдыш» в 1981 и 1984 годах оказались включены и исследования на подводной горе Ампер в 300 милях к западу от Гибралтара. В экспедициях участвовал геофизик А. М. Городницкий, который также являлся сторонником атлантологии[17]. На волне распада СССР Россию захлестнула волна «атлантомании», которая совершенно не структурирована и основные течения в которой можно выделять лишь условно[19][20].

Remove ads

Источники мифа об Атлантиде и контекст возникновения атлантологии

Суммиров вкратце

Перспектива

Миф Платона и его передача

Единственным источником истории об Атлантиде являются диалоги древнегреческого философа Платона «Тимей» и неоконченный «Критий». Подавляющее большинство специалистов по античности утверждают, что в античной литературе до Платона отсутствуют упоминания об Атлантиде, последующее предание основано на платоновских диалогах[21][22]. Во вступлении к «Тимею» (17c—19b) его главный герой — Сократ — кратко рассматривает признаки идеального государства, а затем просит участников диалога поведать некую эпическую историю, которая бы проиллюстрировала идеал в действии, например во время войны с достойным противником. Критий, ссылаясь на своего предка Солона, поведал ранее никому не известную историю о том, как 9000 лет назад произошёл конфликт между древними Афинами и великой империей Атлантиды, в котором афиняне одолели заведомо более сильного противника. Критий охарактеризовал Афины как идеальное государство Сократа (20b—26b). Практически сразу Критий передаёт слово Тимею, который излагает происхождение вселенной и человечества, являющегося органической частью миропорядка. Рассказ Крития возобновляется в одноимённом диалоге, где активно и разными способами сопоставляются два государства. Афины природосообразны, Атлантида переделывает природную среду; полностью полярны их политическая и военная организация; упомянуты даже общественные постройки и другие чудеса Атлантиды — крепостные стены, дамбы и дороги. История войны Афин с Атлантидой прерывается на полуслове[23].

В текстах Платона («Горгии», «Протагоре», «Пире», «Федре», «Федоне» и других) содержится множество авторских мифов, демонстрирующих исключительное многообразие формы. Целью их использования является расширение средств выразительности и инструментария философствования. История Афин и Атлантиды, однако, выделяется тем, что преподносится как действительное историческое повествование, основанное на подлинных документах[24][25]. Атлантида упоминалась в древних источниках после Платона, преимущественно географических (Посидоний, Страбон, Плиний Старший), однако свидетельств о восприятии этого мифа в античности практически не сохранилось, а первый дошедший до нас комментарий был написан в V веке неоплатоником Проклом Диадохом. Плутарх в жизнеописании Солона упоминал об Атлантиде, трактуя её как «рассказ» (logos) или «басню/миф» (methos). Прокл также характеризовал сюжет об Атлантиде как дидактический миф, которым Платон, оставаясь в пространстве общеизвестных мифологических событий и персонажей, сообщал свои собственные воззрения, переводя их в философский контекст. Кристофер Джилл (Эксетерский университет) отмечал, что дошедшие до нас комментарии свидетельствуют, что даже в древности никто не «имел привилегированного положения» и не располагал источниками, проливающими свет на мотивы творчества Платона. Иными словами, даже в античности мыслители находились перед историей об Атлантиде в том же положении, что и исследователи XXI века[26][27].

К. Джилл отмечал, что миф об Атлантиде мало распространился «за пределами круга специалистов». Однако в новоевропейской культуре, начиная от эпохи Ренессанса, наблюдается прямо противоположная картина[28]. Интерес к Атлантиде возродился, когда Марсилио Фичино перевёл платоновский корпус (1485 год), в составе которого находился и «Критий», написав в комментарии, что предание об острове истинно в платоновском смысле слова, то есть не даёт возможности нанести землю Атланта на карту. Христофор Колумб, как это известно со слов его сына, платоновской Атлантидой не интересовался, однако ассоциация с открытым Новым Светом возникла почти мгновенно (впервые в послании Пьетро Мартире д’Ангьера от 1 ноября 1493 года). Наибольший интерес к Атлантиде возник в морских державах XVI века, претендовавших на колонизацию Нового Света[29][30]. Сравнительно быстро возник синтетический миф, соединивший историю Атлантиды и затерянных Колен Израилевых. Благодаря иллюстрированным изданиям Афанасия Кирхера возник «малый миф» о расположении Атлантиды посреди Атлантики, а также отождествление гибели Атлантиды и библейского Потопа[31]. Примерно с того же времени предпринималась попытка рецепции образа Атлантиды для выстраивания великодержавной политики государственного национализма — первым здесь оказалось Шведское государство и Улоф Рудбек[32].

У истоков атлантологии: от естествоиспытателей к Игнатиусу Доннелли

По мере разворачивания научной революции и формирования современных естественных наук их представители пытались использовать гипотезу Атлантиды для объяснения наблюдаемых биологических и геологических явлений, увязываемых с сообщениями Платона. В XVIII — начале XIX века чаще всего Атлантида отождествлялась с существующим Американским континентом либо с некими островами, ранее существовавшими в Западном полушарии. Этой концепции придерживался даже столь крупный натуралист и систематик, как Александр Гумбольдт[33]. Ботаник Жозеф Питтон де Турнефор рассматривал Атлантический остров как переходное звено для распространения животных и растений из Старого Света в Новый через Мадейру, Канары и Азоры. Он же, ссылаясь на Диодора Сицилийского, предположил, что в глубокой древности Чёрное море не имело сообщения со Средиземным, однако из-за переполнения водами великих рек оно прорвало преграды Босфора и Дарданелл; поднятая приливная волна уничтожила Атлантиду, расположенную напротив Гибралтарского пролива[34]. Географ Самуэль Энгель (1702—1784) представлял Атлантиду как сухопутный мост, соединяющий земли Европы, Африки и Южной Америки, то есть как естественный источник народонаселения Западного полушария. Ботаник Бори де Сен-Венсан в «Эссе об Островах Блаженных» (1803) разработал теорию, что нынешние Канарские острова — это вершины гор затонувшей Атлантиды, а их аборигены — гуанчи — прямые потомки атлантов и носители их языка. Затопление Атлантиды, согласно его мнению, произошло от соединения вулканизма и прорыва Гибралтарского перешейка массой воды Средиземного моря. Уцелевшие атланты были вынуждены искать новые земли и начали войну со средиземноморскими народами, но были побеждены греками[35]. Астроном Жан-Сильвен Байи отнёс истоки мифа об Атлантиде к ледниковому периоду, отождествив с нею Шпицберген, в те времена свободный ото льдов. Построения Байи опровергал граф Джан Ринальдо Карли, который в 1781 году провозгласил Атлантиду сухопутным мостом между Старым и Новым Светом, объяснив её гибель падением кометы. Так как индейцы не знали ни денег, ни железа, гибель Атлантиды произошла ещё до библейского Потопа. В 1779—1785 годах выпускалась «История человечества» Жана Батиста Делиля де Саля, первые тома которой посвящались Атлантиде. Он разделял концепцию первичного человечества, изобретшего все науки и искусства, считая его прародиной Кавказ; в те времена уровень вод океана был много выше, и Каспий соединялся морем с Персидским заливом. Далее атланты обосновались на Атласском хребте, возвышавшемся из вод, а потом населили архипелаги Центральной Азии и собственно Атлантиду, расположенную «между Италией и Карфагеном», тогда как античные Геракловы столпы — это Тунисский залив. После гибели острова от землетрясения его остатком является Сардиния[36].

Обобщая всё перечисленное, историк Рональд Фритце[англ.] заключал, что подобного рода взгляды не являются «печальным свидетельством наивности или доверчивости» Гумбольдта, Бюффона, Бори де Сен-Венсана и их коллег: «Это были величайшие умы, имевшие прочные основания для своих убеждений». Однако даже к началу XIX века естественные, социально-гуманитарные и археологические науки всё ещё находились на этапе становления, множество предметов вообще не подвергались систематическому исследованию. «По иронии судьбы, именно тогда, когда широкая публика заинтересовалась теориями о существовании Атлантиды, появились научные и археологические открытия, доказывающие, что Атлантида Платона почти наверняка не могла существовать»[37].

По определению множества критиков и исследователей, создателем дисциплины «атлантологии» или, по крайней мере, наиболее авторитетным автором среди атлантологов, претендующих на научность аргументации и изложения, является американский политик Игнатиус Доннелли, опубликовавший свой труд «Атлантида: мир до потопа» в 1882 году[11][12][13]. По определению Лайона Спрэг де Кампа, именно Доннелли превратил атлантологию «в популярный культ»[38], одновременно представив своего рода «центристский взгляд на Атлантиду», равноудалённый как от оккультизма, так и от строгой науки. Большинство авторов книг об Атлантиде, которые претендуют на наукообразность, фактически повторяют взгляды Доннелли и черпали у него материал[14]. Археолог Кеннет Федер именовал книги Доннелли (ещё «Рагнарок» 1883 года) важнейшими для культа Атлантиды после диалогов самого Платона[15]. В «Энциклопедии Атлантиды» 2005 года книги Доннелли также характеризуются как «лучшие в своём роде»[39]. Р. Фритце полагал, что интерес Доннелли к Атлантиде возник из чтения романа Ж. Верна «Двадцать тысяч лье под водой»: именно французский фантаст вывел затонувший континент из кабинетов узких специалистов по естествознанию или классической филологии, и в этом плане существенно «помог» Доннелли. «Верн привнёс идею Атлантиды в зарождающуюся массовую культуру индустриального и городского Запада и сопутствующую ей культовую среду эзотерических верований»[40].

По состоянию на 1882 год, гипотеза Доннелли была смелой, но не противоречила накопленным к тому времени научным данным. Примерно в это же время была опубликована гипотеза сухопутных мостов между Южной Африкой и Индией, отстаиваемая авторитетными биологами Эрнстом Геккелем и Мельхиором Ноймайером. В дальнейшем зоолог Филип Склейтер назвал этот сухопутный мост Лемурией. Сам Доннелли чаще цитировал авторитетного тогда геолога Александра Уинчелла, не без успеха пытавшегося синтезировать христианское богословие и дарвинизм[41]. Метод Доннелли может быть обозначен как «синкретизм», то есть для «доказательства» существования Атлантиды использовались любые мыслимые сведения из любой области знания. Он действовал как юрист, а не естествоиспытатель[42]. В частности, именно американский политик заявил, что потоп, упоминаемый в Библии, у американских индейцев и у Платона — это одно и то же явление, стихийное бедствие, поразившее в одно и то же время Америку и Ближний Восток. Боги греков и финикийцев — это цари Атлантиды, получившие в разных культурах имя «семитов» или «ариев»[43]. Для манеры изложения Доннелли чрезвычайно важным является противопоставление «цивилизации» и «варварства»: эти термины обозначают полярные состояния человеческого бытия. «Внезапное» появление цивилизации в разных регионах земного шара объясняется тем, что Древний Египет, Древняя Ирландия, Тартесс и долина Миссисипи были колониями атлантов, а их жрецы-«арии» сделались учителями всего мира. Согласно историку П. Видалю-Наке, Доннелли повторял логику авторов XVIII века, писавших о возникновении цивилизации, однако американец являлся свидетелем великих колониальных захватов и оперировал понятием единой великой атлантической цивилизации[44]. В известной степени его можно признать приверженцем диффузионизма, так как Доннелли утверждал, что великие изобретения не могли быть повторены случайным образом в разных культурах («Если так, тогда все дикари должны были изобрести бумеранг, у всех дикарей были бы гончарные изделия, луки и стрелы, пращи, палатки и каноэ»). Таким образом, доказательством существования Атлантиды является наличие у культур обоих побережий Атлантического океана пирамид, погребальных курганов и иных сходных элементов культуры и искусства. Доннелли даже пытался использовать «алфавит де Ланда», чтобы доказать, что письменность древних майя привела к возникновению латинского алфавита. В этом он был последователем Ле Плонжона и так же заявлял, что мифы Старого Света являлись отражением древней истории Атлантиды, царями которой были Посейдон, Тор, Мелькарт, титаны и фоморы. Повторял он мистика-масона Ле Плонжона и в том, что «треть языка майя — это греческий язык». Мифы о древнейшем рае золотого века во всех мифологиях — это также память об Атлантиде[45][46]. То есть Доннелли создал текст, «маскирующийся» под позитивистскую историю XIX века, хотя в своей основе не имел ничего общего с исторической наукой и наукой вообще[47].

Литературовед Шанталь Фукрие отмечала, что труд Доннелли возродил интерес к диффузионизму, в том числе в области культурной антропологии, но одновременно стал фундаментом для многочисленных оккультистских толкований. «Старая гипотеза межконтинентального моста превратилась после публикации книги Доннелли в догму». Синкретическая неразборчивость Доннелли, который в слове «Атлантида» находил ацтекский корень атль — «вода» и кечуанский анти — «медь», трактуя это имя как «страна медных [холмов] за океаном», открыла возможность примирения любых мифологических, исторических и религиозных свидетельств. Вся литература об Атлантиде основана на единой методологической основе, невзирая на всё разнообразие конкретных вариантов временно́й и пространственной локализации. Так, шотландец Джеймс Спенс в 1920-е годы небезуспешно пытался адаптировать атлантический миф к новейшим открытиям геологии, палеонтологии и первобытной археологии, выдвинув идею нескольких дислокаций Атлантиды, которые последовательно терпели катастрофы. Древнейшая прародина человечества отодвигалась, таким образом, в каменный век[8][48]. Концепция Доннелли о столкновении Земли с кометой как причине всемирного потопа через полвека стала основой учения Иммануила Великовского[49]. Писатель-фантаст Артур Кларк в своей автобиографии назвал Доннелли «святым покровителем торговцев НЛО и парапсихологов, — этой умственной гнили»[50]. Согласно К. Федеру, сам Доннелли понимал, что простого сопоставления древних культур и поиска очевидных сходств и параллелей в их достижениях недостаточно для убедительной аргументации, и возлагал надежду на прогресс археологии в будущем[51].

От Атлантики к Эгеиде

Игнатиус Доннелли фактически заложил тенденцию к рационализации мифа об Атлантиде и многочисленным попыткам соединить его с достижениями науки. Французские географы и геологи примерно в одно время с И. Доннелли начали разработку африканского источника платоновского мифа и попытки обосновать локализацию исторически существовавшей Атлантиды в Северной Африке. Этьен-Феликс Берлиу[фр.] в 1883 году опубликовал работу, в которой доказывал, что горный массив Атласа в древности был со всех сторон окружён морем. Свою задачу он формулировал как «изгнание Атлантиды из области химер». Именно эта концепция легла в основу романа «Атлантида» Пьера Бенуа, вышедшего в 1919 году. Немецкие антропологи и археологи также попытались «отыскать» Атлантиду в Африке: Пауль Борхардт[англ.] — в Тунисе, а Лео Фробениус — в устьях Нигера и Конго[8]. В 1913 году Фробениус опубликовал четырёхтомный труд «И Африка заговорила…», в котором учёный без колебаний объявил народ йоруба «выродившейся цивилизацией атлантов» и даже их потомками[52]. Согласно концепции Фробениуса, материнская цивилизация Атлантиды развивалась в Средиземноморье, широко распространялась путём диффузии, но её представители и носители уцелели только в стране йоруба[53].

Во второй половине XIX века появилось несколько гипотез, авторы которых пытались, вопреки словам Платона, отыскать Атлантиду в непосредственной близости от Афин. В 1872 году французский химик и популяризатор науки Луи Фигюэ[англ.] впервые предположил, что в основе платоновского мифа лежали смутные воспоминания о разрушении древней средиземноморской цивилизации, и также впервые связал эту катастрофу с извержением вулкана[54]. Ему было известно, что на острове Тира имеются мощные залежи вулканической пемзы, под которыми можно был предположить, по аналогии с Помпеями, существование древнего города[55].

Традиция, столь долгоживущая, как та, которую сохранил для нас Платон, и восходящая к глубокой древности, предполагает материальный факт, известное событие, оставившее неизгладимый след в памяти поколений, сменявших друг друга на одном и том же месте. Мы полагаем, что это событие, которое сильно поразило бы сознание людей и передавалось бы из века в век, представляет собою извержение вулкана, которое внезапно поглотило бы водами остров в греческом архипелаге. Иными словами, мы полагаем, что потрясения, ареной которых сегодня является греческий архипелаг… уже происходили при совершенно подобных обстоятельствах… до Гомера, то есть в доисторические времена[56].

Как отмечал А. В. Банников, для того, чтобы подобная гипотеза обрела сторонников, были необходимы археологические находки на Санторини, Крите и других островах Эгеиды, последовавшие в следующем столетии. По мере бурного развития археологии на Ближнем Востоке (открытие Ассирии и раскопки Кольдевея в Вавилоне) и открытий Шлимана в Трое и Микенах, в период 1890—1900 годов обозначился «первый пик атлантомании»[57].

В 1909 году английский историк и археолог Кингдон Фрост выпустил без подписи заметку в газете «Таймс» (19 февраля) под названием «Пропавший континент»[58], впервые выявив некоторые параллели между платоновским мифом и минойской цивилизацией, что подчёркивалось в редакционном ответе («…если считать, что у истории Платона вообще было какое-то реальное основание, то в свете недавних открытий воспоминания о великом минойском царстве на Крите, сохранившиеся и в его время, могли быть таким основанием»)[59][60]. Впрочем, статья не получила отклика ни в кругах специалистов, ни в общественном мнении, и о её существовании вспомнили намного позднее[61]. После начала раскопок на Санторини в 1939 году греческий археолог Спиридон Маринатос впервые обосновал связь упадка цивилизации Древнего Крита и сильнейшего извержения вулкана на острове Тира, произошедшего около 1500 года до н. э. При этом Маринатос не выходил за пределы строгой науки, так как его интересовали источники платоновского мифа, и он полагал, что на Платона могли опосредованно воздействовать египетский сюжет о потерпевшем кораблекрушение и шумерский миф о потопе. Англоязычная версия статьи Маринатоса вышла в 1950 году[62].

В первой половине XX века общественный интерес к Атлантиде привёл к образованию специализированных обществ, выпускающих печатные издания. В 1923 году в Париже началось издание журнала Atlantis, а в 1926 году было основано «Общество атлантовских исследований» (Société des études atlantéennes), одним из руководителей которого являлся Роже Девинь. Целью Общества было поощрение исследований, направленных на поиски Атлантиды, и научный анализ проблем, связанных с этим легендарным островом[63].

Remove ads

Метод атлантологов

Суммиров вкратце

Перспектива

Объём произведений, посвящённых Атлантиде, исключительно велик и с трудом поддавался подсчётам даже в первой половине XX века. Французский библиографический указатель 1926 года включал около 1700 наименований, а к началу 1980-х годов в библиографиях числилось порядка 5000 единиц научной или псевдонаучной литературы об Атлантиде и смежных вопросах. Геолог Зденек Кукал[чеш.], проведя фильтрацию, в 1980-е годы утверждал, что об Атлантиде было написано порядка трёх с половиной тысяч работ, из которых в книжной форме вышло чуть более ста, остальное — публикации в научных и научно-популярных журналах (примерно 130 000 страниц печатного текста). Он же подсчитал, что Атлантиде посвящено три десятка романов, пьес и поэтических сборников. В «Энциклопедии Атлантиды» 2005 года общее число монографий и статей в области атлантологии оценено в две с половиной тысячи[5]. Количество оккультной литературы превосходит всё это на порядки: в комментариях к публикации эссе «Учители учителей» в собрании сочинений В. Я. Брюсова (1975) комментаторы насчитали два миллиарда страниц разнообразных текстов — от газетных заметок до громоздких трактатов. Поток публикаций не снизился и в последующие десятилетия. А. В. Банников иронически замечал, что «триггером для всего этого научного и околонаучного творчества послужили два платоновских диалога, занимающих вместе не более 30 страниц»[64].

Рассматривая интеллектуальную историю Нового и Новейшего времени, исследовательница Ш. Фукрие отметила, что возрождение атлантического мифа в XIX веке теснейшим образом связано с переоткрытием древности, доказательством, что библейские Ассур, Ниневия и Вавилон находились именно там, где располагало их предание. Далее Шлиманом был «подтверждён» гомеровский миф, когда археолог раскопал Трою и Микены, и это активизировало исследование классических археологических памятников Помпей и Египта. Соответственно, и книга Доннелли завершается твёрдой уверенностью, что всего через сто лет «великие музеи мира будут украшены драгоценностями, статуями, оружием и инструментами из Атлантиды, в то время как все библиотеки мира будут содержать переводы её надписей, тем самым бросая новый свет на всё историческое прошлое человечества»[8]. Иными словами, рациональная атлантология («доннеллианский диффузионизм») базируется на классическом дарвинизме и позитивизме, оперируя понятием единой природы видов, у которых можно отыскать первопредка и прародину. Однако диффузионизм в философском отношении противоположен дарвинизму: этот последний постулирует «непрерывное творение, постоянное улучшение способностей и адаптации живых существ», тогда как диффузионисты оперировали понятиями утраты, деградации и вырождения: эпигоны и «дикари» не способны унаследовать выдающихся достижений первоначального творения. Лично Дарвин крайне скептически относился к катастрофизму и роли стихийных бедствий для процесса эволюции: «Обычная смена поколений никогда не прерывалась, и никакой вселенский катаклизм никогда не потрясал весь мир»[8].

Атлантология носит все черты псевдонауки, эклектически смешивая культурные, мифо-религиозные и научные представления. Отвергая креационизм, атлантологи, однако, вынуждены постоянно обращаться к теме библейского Потопа, так как он служит отправной точкой для «доказательства» существования подобного сюжета во всех мировых культурах. Атлантологи широко используют мотивы циклических катастроф, которые могут инспирироваться самыми разными причинами, как в построениях Гёрбигера (Земля периодически поглощает малые небесные тела или луны) или Великовского (Земля регулярно сталкивается с кометами и астероидами). Обычно атлантологические произведения используют драматические сюжеты, обращены к чувствам читателей и подчёркивают иррациональность изображаемого предмета. Антрополог Хосе Имбеллони[англ.] (Le livre des Atlantides, 1942) был склонен разделять «атлантологию», сохраняющую видимость рациональности, и «атлантизм», базирующийся на фундаменте эзотеризма и оккультизма[8]; аналогично термин «атлантизм» использовал и Герберт Райт[7]. Е. Г. Рабинович в 1983 году рассуждала о «присущем нашей эпохе „атлантическом благочестии“», раскрывая это следующим образом. У каждого культурного явления существует аналог или субститут мифологического времени, «нормативное прошлое». Соответственно, тенденция новоевропейской культуры к удалению сакрализованного пространства — Атлантиды — в область малоизвестного или непознаваемого может означать замену конкретного «самоопределения через прошлое» негативным «самоопределением через гипотезу»[65].

Писатель Пол Джордан утверждал, что, «если бы атлантология никогда не претендовала на статус бо́льший, чем отрасль индустрии развлечений, было бы мало причин сетовать на бесприбыльность». Однако значительная часть авторов, пишущих об Атлантиде, создаёт трактаты, «чрезвычайно утомительные для чтения», которые неизменно завершаются «слабыми выводами», построенными на шатком фундаменте («…неискушённый читатель… в лучшем случае ошибочно примет тяжёлый текст за признак истинной учёности, не обязательно читая внимательно»)[66]. Занятия атлантологией П. Джордан считал разновидностью одержимого коллекционерства, в котором предметом собирания выступают не «подставки под пивные кружки или фарфоровые изделия из определённой мастерской», а псевдоданные, группируемые в соответствии с некоторой «заветной теорией»[9]. Трактуя психологический профиль типичного атлантолога, П. Джордан (сам археолог по образованию) приводит пример Огюста Ле Плонжона с его инвективами против университетских американистов XIX века, отвергших происхождение цивилизации майя из Атлантиды. Позиция Ле Плонжона оказалась настолько крайней, что в XX—XXI веках атлантологи редко ссылаются на его труды, впрочем, используя ту же логику обвинений по адресу «официальной науки», адепты которой «ничего не знают о древностях и отказываются узнавать о них что-либо, борясь против новых идей и их носителей»[67]. Геофизик А. И. Рыбин отмечал, что с точки зрения метода нет никакой разницы между откровенным мистиками-оккультистами (Блаватская, Скотт-Эллиот), «атлантологами-ортодоксами» (Жиров, Зайдлер[пол.], Щербаков) или «атлантологами-фанатиками» (Доннелли)[68]. Ричард Эллис также отмечал, что атлантология остаётся всецело в пределах мифа, хотя и не входящего составной частью «в какую-либо религиозную космографию». Атлантологические тексты Эллис предлагал объединять в жанр «атлантского фэнтези» (Atlantean fantasy), к которому не относятся «Двадцать тысяч лье под водой» или «Маракотова бездна», сразу написанные как художественные произведения. В «атлантском фэнтези» жанровый шаблон требует обращения к некоему наглядному факту — в этой роли чаще всего оказываются геология Срединно-Атлантического хребта или археология Кносса, после чего следует цепочка рассуждений, как данный конкретный объект может быть связан с Атлантидой. Проблема в том, что зачастую сторонниками существования Атлантиды оказываются уважаемые и авторитетные учёные, и это не позволяет автоматически игнорировать высказываемые ими теории. Ни одна из этих теорий не приносила результатов, поэтому «нет другой „науки“, которая использовала бы такую пьянящую смесь и давала такие противоречивые результаты»[69].

Remove ads

Атлантология и наука

Суммиров вкратце

Перспектива

Антиковедение и мифология

По словам Кристофера Джилла, за почти два с половиной столетия, прошедших от возрождения интереса к платоновскому мифу до формирования современной науки о древности, лишь два учёных представили анализ «Тимея» и «Крития», сохраняющий актуальность в XXI веке. Как отмечал П. Видаль-Наке, первым из учёных, «понявшим то, что никто не понимал со времён Платона: Атлантида была маскировкой для империалистических, морских Афин», оказался придворный антиквар Сардинского короля Джузеппе Бартоли[фр.][Комм. 1]. Указанная идея прозвучала в опубликованной по-французски в Стокгольме «Речи, которую Его Величество король Швеции произнёс на открытии риксдага на шведском, переведённой на французский и на итальянский стихами, с опытом по историческому истолкованию, которое Платон дал своей Атлантиде и которое до настоящего времени не принималось в расчёт» (1779). Иными словами, миф об Атлантиде может быть адекватно понят только при глубоком понимании политической и идеологической обстановки в Древних Афинах от времени Марафонской битвы до Пелопоннесской войны, а инверсия политических институтов и даже построек исторических Афин представлена в картинах пра-Афин и самой Атлантиды. Однако Бартоли слишком опередил свою эпоху: современники насмехались над ним, не осознавая, что «необходимо политическое толкование мифа, созданного Платоном, и для того, чтобы его понять, необходимо сперва прочесть Фукидида»[74][28].

В 1841 году вышла монография французского эллиниста Тома-Анри Мартэна[фр.] «Études sur le Timée de Platon», удостоенная премии Французской академии. В составе первого тома исследования было напечатано и «Рассуждение об Атлантиде». Мартэн исходил из тезиса, что уже само разнообразие точек зрения о времени существования Атлантиды, достоверности платоновского предания и местоположении затонувшего острова (в Африке, Америке, Германии или Палестине) служит наглядным свидетельством того, что существование Атлантиды не является историческим фактом[75][76]. Ричард Эллис выделил в аргументации Мартэна апелляции к самым разным областям знания — от логики и историографии до геологии[77]. Мартэн исходил из того, что предание об Атлантиде древнее рассказа Платона и, вероятно, имеет египетское происхождение. Он писал, что Плутарх в биографии Солона полагал достоверным только то, что философ общался с египетским жрецом: «на этом заканчивается вера Плутарха в Атлантиду: моя не идёт дальше»[78][79]. Солон не имел ни малейших возможностей проверить сообщение египтянина, и жрецы вполне могли выдумать для него легенду ради собственной политической выгоды. Геологическая аргументация такова: если бы Атлантида действительно существовала, то для масштабов, описанных Платоном, она бы могла помещаться только посреди океана. Но невозможно поверить, что исчезновение острова такого размера не изменило бы географии мира. Однако, «насколько нам известно, Африка, Европа и Азия находятся более или менее там, где они всегда были»; нет никаких свидетельств наличия затонувших земель посреди Атлантики. Таким образом, миф Платона одновременно невероятен и не основан ни на каких фактах реальной действительности, и пора прекратить любые поиски этой земли[77]. Атлантида «принадлежит другому миру, который находится не в области пространства, а в области мышления»[80][79].

В 1860 году немецкий филолог-классик Франц Зуземиль[англ.] впервые доказал, что платоновские ссылки на египетское предание — литературная фикция. К началу XX века литературная природа платоновского мифа была полностью установлена в трудах немецких антиковедов Эрвина Роде и Ульриха фон Виламовица-Мёллердорфа[81][82].

В 1970-е годы огромный резонанс вызвала монография ирландского антиковеда Джона Виктора Люса[англ.] «Конец Атлантиды: новый взгляд на старую легенду» (1969). Книгу называли чуть ли не событием мирового масштаба в археологии, и высказывались мнения, что гипотеза о Тире — Крите — Атлантиде может считаться доказанной теорией[83]. Люс признавал историчность сообщений Солона — Крития, которые относил к аутентичной египетской традиции, сохранившей сведения о минойском Крите. Согласно Люсу, космология древних египтян оперировала понятием четырёх столпов неба, одним из которых был Крит — Кефтиу, что создаёт логический переход к мифу об Атланте. Это же облегчало Солону задачу адаптации египетских понятий и мифологии к понятному грекам языку. Атлантида в лексиконе Солона и Платона означает «Остров Атланта», что заведомо исключает её локализацию в Атлантическом океане[84]. Масштаб катаклизма, погубившего Атлантиду, должен был оказать огромное воздействие на память и воображение древних. Одним из мифологических свидетельств Дж. Люс считал историю Талоса, отражающую «вулканические бомбы», рвущиеся из жерла вулкана. Исследователь заявил, что миф формировался в тридцатилетие 1500—1470 годов до н. э., прошедшее между пробуждением Санторина и окончательной гибелью Тиры — Атлантиды. Покинувшие её жители, вероятно, распространяли ужасные рассказы среди жителей соседним островов. Если вершина Санторина до взрыва имела высоту 1200 м, то она была видна невооружённым глазом с Крита и жители Кносса вполне могли воспринимать дымно-огненный султан как раскалённого бронзового великана — стража, посланного богами. После крушения минойских царств под ударами цунами и выпадения пепла микенцы высадились на Крите, они основали новую династию. Воспоминания об этом отразились в мифе о Тесее. Некоторые выжившие тирийцы и критяне, вероятно, переселились и в Египет, поведав о трагедии египетским жрецам, которые зафиксировали их показания в письменном виде[85]. В восприятии жрецов разрушение острова и гибель целой цивилизации, по-видимому, связались воедино[86].

В 1975 году Индианский университет в Блумингтоне организовал панельное обсуждение существования Атлантиды, объединившее специалистов из разных областей знания. Гуманитарную сферу на нём представляли Руфус Фирс (Индианский университет), специалист по политической идеологии Древнего Рима, глава Вергилиевой школы в Кумах; антиковед Кейси Фредерикс (Индианский университет), специалист по античной сатире, мифологии и научной фантастике; упоминавшийся выше Джон Люс (Дублинский университет), специалист по древнегреческой литературе; руководитель проекта Эдвин Реймидж (Индианский университет), археолог-антиковед, автор работ по античной софистике и сатире[87]. Э. Реймидж констатировал, что составить сколько-нибудь полный обзор атлантологических публикаций невозможно и сам корпус этих текстов является своего рода комментарием к истории человечества. Поскольку «тайна непознанного всегда привлекательна», на самом деле вопрос об Атлантиде сводится к противостоянию разума и чувства. «Верующие, однако, склонны затмевать скептиков по той простой причине, что позитивная теория, будь она простой или сложной, обычно более привлекательна и читается лучше, чем любая попытка опровержения, какой бы удачной она ни была». Из рациональных интерпретаций Реймидж очень высоко оценивал «Речь» Бартоли, признавая, что большинство атлантологов более заинтересованы в поисках и идентификации материальных остатков Атлантиды, «если таковые будут найдены»[88]. Мистиков и оккультистов, даже уровня Блаватской или Эдгара Кейси, Реймидж решительно отвергал, так как «они ничем не могут помочь в решении вопроса об Атлантиде», ибо использовали миф и образы Платона в собственных целях. Авторов трудов по рациональной атлантологии, наподобие Льюиса Спенса и Доннелли, Реймидж определял как «благонамеренных энтузиастов», развивающих некую заветную теорию; эти труды всегда написаны непрофессионалами и пестрят громадным количеством ошибок[89]. Эдвин Реймидж полагал, что к моменту проведения дискуссии было выпущено всего две профессиональные работы, обобщающие и критикующие подходы атлантологов: диссертация Мартэна 1841 года и книга «Потерянные континенты» Спрэг де Кампа (1954). Профессиональные философы и историки чаще всего отмахиваются от проблемы Атлантиды[90].

Кейси Фредерикс подошёл к проблеме Атлантиды с позиции строгого историзма и мифологического подхода, так как Платон всецело находился в домене мифологического сознания. С точки зрения Фредерикса, многие исследователи (включая Дж. Люса) находятся на позициях эвгемеризма и эгейская локализация Атлантиды является следствием эвгемеристской интерпретации. Напротив, в мифе Платона нет никакого рационального ядра, ибо он не имел ни малейшего представления о крито-минойской цивилизации, извержении Санторина и не нуждался ни в каком предании об Атлантиде, если бы оно даже и существовало. «Только радикально переписав Платона, можно привести два его текста в соответствие с заранее сформулированной гипотезой»[91]. Древний текст искусственно расчленяется на «фактическое ядро» и «периферию вымысла», чем особенно грешат археологи, которые применяют сведения первой категории ко всему, что соответствует выдвинутой теории, «прокрустовым образом». Миф Платона об Атлантиде не является типичным греческим мифом, и не существует ни единого его свидетельства, независимого от автора «Тимея» и «Крития». Фредерикс подверг этот миф структурному анализу в контексте античной мифологии, пытаясь полностью отойти от исторических источников, но исходя из презумпции, что в сознании Платона Атлантида не могла появиться из ничего[92]. В итоге исследователь пришёл к выводу, что Платон сам являлся предтечей эвгемеризма, активно занимаясь теоретическим осмыслением мифологии и включением её в философскую систему. Мифология успешно поддаётся интерпретации со стороны наук времён классической античности — истории, политики, географии и астрономии-астрологии. В итоге «Тимей» явился концептуализированным мифом о творении, изложенным в категориях древнегреческой религии. Даже само имя Атлантида отсылает к титану Атланту, владыке самого большого острова в океане за пределами известных земель, а описание порядков на острове восходит к мифу о Золотом веке[93].

«Коперниканский переворот» в изучении Атлантиды давно назрел; пришло время современному воображению признать, что Атлантида никогда не существовала ни во времени, ни в пространстве, и осознать, что фактическое местоположение Атлантиды всегда было обителью разума и самым захватывающим продуктом воображения — мифом. Эта вселенная воображения остается единственным ландшафтом, где атлантологов будущего ждут исследования, а возможно, и дальнейшие открытия[94].

Оригинальный текст (англ.)A “Copernican Revolution” in Atlantis studies is long overdue; it is time for the modern imagination to recognize that Atlantis never existed, either in time or in space, and to realize that the actual location of Atlantis all along has been the world of the mind and its most fascinating imaginative product, myth. This universe of the imagination remains the only landscape where exploration, perhaps even further discovery, awaits Atlantists of the future.

Мифопоэтика, история и археология

Поскольку в 1960—1970-х годах эгейская гипотеза, отождествлявшая Атлантиду с минойским Критом и Тирой, вызывала большой энтузиазм учёного сообщества и образованной публики, анализ данных аргументов представил Дж. Руфус Фирс. Исследователь отметил, что Атлантида с точки зрения исторической науки предполагает осуществление двух исследовательских стратегий. Во-первых, это источниковедческая критика, целью которой является окончательное установление наличия или отсутствия до-Платоновой традиции повествований об Атлантиде. Во-вторых, это историческая интерпретация археологических данных, которая должна ответить на вопрос о наличии морской средиземноморской державы в доисторические времена. Фирс, оппонируя главным образом Дж. Люсу, отмечал, что Атлантида существует только в текстах Платона. Ни один древнеегипетский источник не содержит даже намёка на наличие в Средиземном море островной державы, которая могла быть отождествлена с Атлантидой или минойским Критом. Остров Кефтиу (часто отождествляемый с Критом), впервые упоминается в «Речении Ипувера», а в анналах Тутмоса III Кефтиу называется данником и в этом качестве встречается в надписях до эпохи Рамсеса III. Изображения жителей Кефтиу представлены в гробницах Тутмоса III и Аменхотепа II, изображения в минойских одеждах имеются и в гробнице Сенмута. Однако имеющиеся надписи не позволяют понять, как египтяне именовали этих чужеземцев, предметы, которые они несут, могут быть не минойскими, а сирийскими или анатолийскими. Иными словами, Кефтиу может являться не Критом, а Киликией и ни в коем случае не отождествляется с империей — это объект торговли и источник подношений. Обнаруженные в Египте эгейские изделия чаще всего происходят из материковой Греции[95]. В речах и панегириках современников Платона, например Исократа, нет ни малейших намёков на наличие некоего предания о победе афинян над атлантами; нет об этом упоминаний у Геродота и Фукидида (последний знает две древние империи — царя Миноса и Агамемнона)[96].

Дж. Фирс обозначал использование мифов о Миносе и лабиринте для интерпретации результатов раскопок Эванса и Пендлбери, а затем и отождествление Маринатосом, Галанопулосом и Люсом минойской цивилизации с Атлантидой «фантазмом». Гипотеза о существовании талассократии базируется на некоторых предположениях: во-первых, на раскопках вне Крита найдены минойские артефакты — признак наличия сильного торгового и военного флота; во-вторых, отсутствие на Крите укреплений, что подразумевает наличие контроля над морскими коммуникациями; а также мифологических и литературных свидетельствах. Масштабы археологических находок сильно преувеличены: на раскопках в Египте обнаружена только одна расписная ваза позднеминойского I периода и не найдено ни одного образца керамики позднеминойского периода II. Находок материковой греческой керамики того же периода в Египте несколько больше. Не существует прямых археологических свидетельств торговли минойцев с Сицилией и Италией: в Италии обнаружено только четыре образца минойской керамики (на Липарских островах), на Сицилии — ни одного. «Фундаментальная методологическая ошибка делает любую попытку обосновать минойскую талассократию на основе находок минойских предметов бесполезной. Эти артефакты не содержат фактических сведений; они ничего не говорят о политической истории или даже о том, кто их перевёз». Политическая история и общественное устройство минойского Крита почти совершенно не изучены: «Мы не знаем ни одного факта из минойской политической истории, ни единого царского имени, ни одного политического события». В позднеминойский период II, так называемой «эллинской оккупации», на табличках, написанных на микенском языке, появляются царские титулы, но нет оснований проецировать этот институт на более древние эпохи истории Крита. В отличие от Месопотамии и Египта, в искусстве Древнего Крита невозможно выделить явных царских образов — в отличие, например, от недвусмысленных свидетельств наподобие Палетки Нармера или шумерских стел. При этом ещё Фукидид осознавал, насколько обманчива попытка определить политическую или военную мощь страны на основе материальных остатков (История I, 10). Дж. Фирс проводил следующую аналогию: в VIII—VI веках до н. э. на Этрурию активно распространялось греческое влияние. У этрусков сильнейшей эллинизации подверглись все аспекты культуры, даже наиболее консервативные, касающиеся религиозных культов. Из литературных источников при этом известно, что греческого политического господства над этрусскими государствами никогда не существовало. Иными словами, наличие живописи минойского типа, образцов керамики и её подражаний на Тире, Мелосе и Кеосе не обязательно свидетельствует об их подчинении минойским царствам на Крите. Даже если будет доказано, что Трианда на Родосе была критской колонией, это также не подтверждает существования талассократии, ибо греческие колонии в Крыму, южной Италии и Сицилии не были проявлением имперских претензий метрополий. Наличие афинской и коринфской керамики во всех крупных центрах Средиземноморья VII и VI веков до н. э. не означает, что коринфяне и афиняне контролировали побережья и устья крупных рек. Обратным примером является Карфаген, существование морской торговой державы в котором известно почти исключительно по литературным источникам, так как карфагеняне были посредниками, а производимые ими самими товары были скоропортящимися и не оставили следов[97].

Уровень развития техники и наличные ресурсы не позволяли ведущим государствам II тысячелетия до н. э. содержать мощный морской флот. На Крите, несомненно, имелись суда дальнего плавания, однако едва ли существовала армада, способная контролировать Эгейское море. Даже в Египте Нового царства в период великих завоеваний XV—XIV веков до н. э. флот служил для переброски войск и припасов и как мобильная база для боевых действий на побережье. Флот даже не позволял избавиться от пиратства. Более того, логика развития островных государств античности и даже Средних веков (Британия и Япония) показывает, что такие государства развивают флот только после необходимости отражения вторжений с материка. Японские самураи отражали вторжение монголов Хубилая на берегу, Гарольд также встречал Вильгельма Завоевателя на суше. Наконец, битва Рамсеса III с «народами моря» проходила на берегу, а боевые корабли были размещены в устье Нила. Минойское искусство не содержит ни единой сцены морского сражения, и, по-видимому, концепция талассократии анахронична, а отсутствие укреплений в Кноссе и Фесте не означает автоматически наличия военного флота и даже факта внутреннего единства на острове[98]. Имеющиеся данные позволяют утверждать, что примерно в начале XV века до н. э. Крит был захвачен греками с материка, и, по-видимому, Кносс и два столетия спустя был административным центром могущественной греческой династии. Для объяснения этих процессов не требуется гипотезы извержения вулкана и цунами («Греки заняли Кносс, потому что обладали военной силой, превосходящей критскую, а не потому, что несуществующий минойский флот был уничтожен приливной волной»). Миф о минойской талассократии может отражать политическое положение греческой династии Кносса в XIV и XIII веках до н. э., большая часть микенской керамики, найденной в Египте или Леванте (около тридцати находок в одной Малой Азии), относится к этому периоду. То есть мифический Минос вполне мог оказаться ахейцем. При этом термин «микенский» также обосновывается мифологией, ибо нет ни малейших археологических свидетельств, что Микены перехватили коммерческое первенство в эгейском мире, а торговля в эпоху бронзового века осуществлялась частными торговыми агентами, а не правительственными органами[99].

Археолог К. Федер отмечал, что к 2010-м годам археологические раскопки позволяют судить, что эгейская цивилизация не прекратила своего существования и через триста лет после извержения Санторина, а так как «мгновенное уничтожение Атлантиды является ключевым компонентом истории Платона», одно это полностью опровергает эгейскую гипотезу. Крайне маловероятно, что от II тысячелетия до н. э. ко времени Платона сохранились хоть какие-то письменные источники, не говоря об устном предании. Более того, любые попытки сопоставления эгейской цивилизации с описаниями Атлантиды требуют элиминирования существенных деталей в платоновском мифе или изменения ряда параметров. К. Федер попытался построить перечень археологически проверяемых морфологических признаков цивилизации Атлантиды, какой она представала из «Тимея» с «Критием»: размер территории, ландшафт, укрепления, металлургия, животноводство и проч. Таковых признаков в «Тимее» можно выделить шесть, а в «Критии» 47, то есть суммарно 53. При попытке соотнести эти признаки с минойской цивилизацией наблюдалось единственное совпадение, относящееся к царскому дворцу («поразительное по величине и красоте сооружение»), да и то настолько общее, что применимо к любой дворцовой постройке любой культуры. С некоторой натяжкой можно принять ещё три описания из «Крития»; иными словами, платоновские описания более чем на 80 % противоречат действительно существующим признакам цивилизации на Крите и Тире, в очередной раз подтверждая, что Атлантида Платона — авторский миф, «не история, но притча»[10].

Геология

В 1944 году вышла монография об Атлантиде профессора Гётеборгского университета океанолога Ханса Петтерссона[нем.]. Суммируя аргументы и контраргументы, он отмечал, что естествознание относительно проблемы Атлантиды должно отвечать на два вопроса. На первый из них — «происходили ли значительные изменения уровня Атлантического океана» — большинство океанологов и геологов отвечали утвердительно. На второй — о возможности существенных колебаний уровня океана в позднее время, соответствующее описаниям Платона, — те же океанологи и геологи преимущественно давали отрицательный ответ. «Человечество слишком молодо, чтобы присутствовать при затоплении Атлантиды, если, конечно, это платоновское название применимо к доисторическому острову в Атлантике». Одним из важнейших доказательств является скорость прироста донных отложений, которая, по усреднённым данным 1930-х годов, составляла не более 1 см в тысячелетие. По этим же данным, существенное повышение уровня океана имело место 25 тысяч лет назад[100]. Исследование подводного эстуария Конго, глубоко вдающегося под водой в континентальный шельф, показало, что уровень моря относительно суши был примерно одинаков со времени последнего ледникового периода[101]. Иными словами, «Утверждение, что за каждым мифом скрывается реальность, может быть верным в данном случае, но это, безусловно, не обязательно». Рассказы Платона о славе и богатствах Атлантиды являются не более чем легендой[101].

Из профессиональных геологов в атлантическом проекте Индианского университета 1975 года приняли участие вулканолог Дороти Виталиано (Геологическая служба США, автор термина «геомифология»[102]) и геоэколог и лимнолог профессор Герберт Райт[англ.] (Университет Миннесоты), работавший как палеэколог во многих археологических экспедициях[103]. Д. Виталиано сразу пояснила, что единственным источником сведений об Атлантиде являются диалоги Платона, поэтому решение вопроса, содержится ли в мифе некая точная научная информация, зависит от изначальной позиции исследователя. Позиций в строгом смысле существует всего три: буквалистское восприятие сообщений «Тимея» и «Крития»; выборочное отношение («серьёзное, но не буквальное») к сообщению о катастрофе; историко-филологическое изучение авторского мифа Платона. Представителем первого направления — буквалистского — являлся Игнатиус Доннелли. Выдвинутые им в обоснование платоновского мифа тезисы об опускании ниже уровня моря и подъёма выше уровня моря массивов суши с точки зрения геологической истории верны, но по отдельности, а не в комплексе. Иными словами, геологически невозможно, чтобы большой остров «погрузился под воду за один день и за одну ночь». Объекты катастрофических вулканических явлений, как древний Санторин или Кракатау, по площади не превышают нескольких десятков квадратных миль[104]. Доннелли впервые использовал в пользу своей аргументации (о расположении Атлантиды посреди одноимённого океана) открытие срединно-океанического хребта: при неизученности океанского дна в 1880-е годы вполне можно было предполагать, что Азорские или Канарские острова являются высочайшими вершинами затонувшей суши. Однако спустя сто лет можно уверенно исключить существование затонувшего острова или материка существенных размеров посреди любого из океанических бассейнов, а не только Атлантического. Исследования сейсмических волн позволили определить, что материал земной коры, образующий континенты и континентальный шельф, отличается от породы, слагающей океанское дно. Атлантический океан образовался около 100 миллионов лет назад в меловом периоде, а Атлантический срединно-океанический хребет в геологическом отношении является одной из «молодых» глобальных структур, и дно океана продолжает расширяться. Уточнённая концепция литосферных плит устранила необходимость «сухопутных мостов», являвшихся во времена Доннелли респектабельной гипотезой[105].

Второй, «выборочный» подход позволяет гораздо более широкий разброс хронологии и локаций. Авторам атлантологических построений второго типа приходится решать, какие сведения из Платона следует считать недостоверными или уточнять. Льюис Спенс, приняв за основу атлантическую версию Доннелли, был вынужден признать огромный срок затопления Атлантиды и то, что Платонов материк окончательно затонул за 9000 лет до Солона, то есть 11 500 лет назад. В результате Спенс рассуждал о двух остатках великого Атлантического материка — «Антилии», затонувшей около 25 000 лет назад (в Вест-Индии), и собственно Атлантиды. Обитателями Атлантиды являлись палеолитические кроманьонцы, некоторые из которых, избежав потопа, положили начало современным европейцам. Спенс же впервые ввёл один из часто используемых постулатов атлантологии: во время ремонта оборванного телеграфного кабеля в 1898 году в 500 милях к северу от Азор с глубины 1700 саженей извлекли осколки базальта, который признали напоминающим лавы Мон-Пеле, то есть данный материал якобы застыл в атмосфере, а не под водой (для образования вулканических пород основную роль играет не давление среды, а скорость охлаждения изверженной массы). Аналогичные аргументы можно применять к огромному диапазону локаций, включая Северную Америку, Цейлон, Крым и так далее[106]. Эгейская локация является одной из наиболее разработанных в атлантологии, однако и для Крита и Санторина, а также любой точки Средиземноморья применимы те же возражения, что и для Атлантики. Как иронически выразилась Д. Виталиано: «Даже если призвать внеземные силы для объяснения, как большой остров был уничтожен в результате единовременного катаклизма, это не поможет: геолог сможет опознать его остатки». Эгейская гипотеза привлекательна только тем, что имеет под собой и высокоразвитую цивилизацию, и уничтоженный катастрофой остров[107]. С геологической точки зрения Атлантида существует лишь в платоновском мифе, для объяснений которого не нужна даже эгейская гипотеза[108].

Герберт Райт также утверждал, что использование геологических аргументов для доказательства существования Атлантиды началось от И. Доннелли. Обычно атлантологи использовали геологическую аргументацию вне контекста, «приводя нелепые аргументы в поддержку любимой версии катастрофического потопа», который точно так же может касаться Пацифиды или иного затерянного континента. Сам Г. Райт попытался верифицировать атлантологические версии с позиции не опускания в море континентальной коры, а, напротив, катастрофического повышения уровня моря[109]. Учёный основывался на дате «Тимея», пытаясь сопоставить её с данными реального таяния ледников Северной Америки в конце четвертичного периода. В результате, как и в случае с вулканическими явлениями, не удаётся установить точную синхронизацию, и любая попытка отыскать связь между мифом Платона и предполагаемым сокращением площади ледников около 12 тысяч лет назад будет следствием натяжек или преувеличений[7].

Remove ads

Локализации Атлантиды

Суммиров вкратце

Перспектива

Общие положения

Историк и филолог-антиковед Е. Г. Рабинович характеризовала платоновский миф об Атлантиде как яркий пример «контекстуальной беспризорности», поскольку он произвольно включается в любые мыслимые контексты, включая геологические, или так же произвольно из любых контекстов изымается. Впрочем, и сама Атлантида точно так же «беспризорна», ибо помещается в самые разные точки физического универсума[110]. Критик псевдоархеологии Кеннет Федер язвительно писал, что его загородный дом в Ривертоне (Баркхэмстед, Коннектикут) — чуть ли не единственное место на Земле, где никто из «истинно верующих» не пытался отыскать Атлантиду. По состоянию на 2019 год популярными оставались атлантическая и средиземноморская локализация, существующая в двух вариантах (Крит и Санторини); расположение Атлантиды в Антарктиде, на юге Испании, в Скандинавии, Южно-Китайском море, Северной Америке (в том числе Флориде), у побережья Кубы, в Боливии, атолле Бимини или ином острове на Багамах и т. д. Перечисление завершается фразой: «От Хогвартса до Атлантиды можно дойти пешком за несколько минут»[111].

Антиковед Тома-Анри Мартэн в 1841 году насчитал пятьдесят локализаций Атлантиды, которые Дж. Брамвелл классифицировал по восьми основным направлениям: Америка, Африка, Атлантический океан, Тартесс, Северная Европа, Средиземное море, Антарктида и комбинированные версии[Комм. 2]. Отождествление Атлантиды и Америки относилось к эпохе Ренессанса, и мистик Гийом Постэль предлагал переименовать материк на картах в Атлантиду. Объяснение платоновского мифа как описание Америки из авторитетных учёных первым предложил Фрэнсис Бэкон в «Новой Атлантиде». Развитие мезоамериканской археологии на рубеже XIX—XX веков также связывалось с Атлантидой. Например, археолог Эдвард Герберт Томпсон, проводивший раскопки в Священном сеноте в Чичен-Ице, полагал, что древние майя были выходцами из Атлантиды[114][115]. Полковник Персиваль Фосетт ещё в 1920-е годы утверждал, что в тропических джунглях Бразилии существуют города, возведённые потомками атлантов. Он пропал без вести в одной из экспедиций[116]. Африканские гипотезы активно разрабатывались французскими географами, особенно в эпоху колонизации Северной и Западной Африки. Гипотеза Берлиу легла в основу романа Пьера Бенуа «Атлантида», в котором царство Антинеи расположено где-то в Южном Алжире. Один из апологетов африканской локации — немецкий учёный Альберт Херман — доказывал, что, если числовые данные Платона сократить в тридцать раз, описания Атлантиды будут подходить для географических реалий Туниса. По мнению Р. Эллиса, последняя из африканских гипотез была предложена в 1930 году Отто Зильберманом, который доказывал, что приведённые у Платона даты привели бы к полному забвению существования Атлантиды. Он полагал, что Платону была известна финикийская легенда о войне с ливийцами около 2450 года до н. э.[117][118].

Океанолог Рэйчел Карсон в 1951 году выдвинула гипотезу, что подобие Атлантиды существовало на Доггер-банке в период максимального оледенения, когда сильно упал уровень моря. Однако затопление этой земли произошло «не с такой драматической внезапностью, какая приписывается Атлантиде, но в пределах времени, доступного для наблюдения одного поколения». Гипотетический остров эпохи плейстоцена имел размеры, сопоставимые с Данией (160 на 60 миль)[119]. В 1995 и 2003 годах выходила книга британского автора П. Данвэбина, связывавшего Атлантиду с исчезнувшей сушей между Ирландией, Шотландией и Уэльсом. Повышение уровня моря произошло из-за падения кометы в 3100 году до н. э. В 2004 году шведский географ У. Эрлингссон отождествил Атлантиду с Ирландией, связывая миф о затоплении с исчезновением острова у Доггер-банки[120].

В 1995 году супруги Рэнд и Роуз Флем-Ат, основываясь на гипотезе Чарльза Хэпгуда, выдвинули предположение, что Атлантидой является Антарктида[Комм. 3]. Хэпгуд в 1955—1970 годах опубликовал теорию скольжения земной коры по слою мантии и быстрой смены полюсов земного шара, а также книгу о карте Пири-реиса, на которой якобы изображена Антарктида, свободная ото льда. Соответственно, и столица Атлантиды покоится под многокилометровым ледником и вполне может быть обнаружена. Р. Эллис иронизировал, говоря, что Флем-Аты проигнорировали существование вулканического острова Десепшен, чья кальдера очень напоминает Санторини («очевидный кандидат на связь с Атлантидой»)[122].

Атлантические версии

Историк Рональд Фритце, ссылаясь на писателя Джеймса Брамвелла, отмечал, что атлантологами представлено такое количество альтернативных версий «того, чем, когда и где была Атлантида», что лучше всего пользоваться формулой: «Либо Атлантида — это остров в Атлантическом океане, либо это вообще не „Атлантида“»[22].

Пионеры рациональной атлантологии — Игнатиус Доннелли и Льюис Спенс — полагали, как и их предшественники Ренессанса и Просвещения, что Мадейра, Азорские и Канарские острова — это вершины затонувшего материка. Спенс, чья книга вышла в 1924 году, был вынужден признать, что дословное следование сообщениям Платона делает идентификацию Атлантиды невозможной, и со временем всё более и более переходил на оккультные позиции. Позиция Спенса пестрела противоречиями: например, он заявлял, что платоновский план столицы Атлантиды чрезвычайно напоминал Карфаген, «построенный по древнему атлантскому проекту, передаваемому народам Северо-Западной Африки и Западной Европы». Свою аргументацию о существовании Атлантиды Спенс основывал на тезисах французского геолога Пьера Термье — также поклонника атлантологии[123]. Окончательной локализацией Атлантиды, по версии Спенса, стал хребет Дельфин, который связан геологически с с Азорскими островами и Южной Америкой. Локализацию Атлантиды в Эгейском море и её связь с крито-микенской цивилизацией Спенс категорически отрицал, ибо «критяне принадлежат иберийской расе, которая, несомненно, произошла из Атлантиды», и поклонялись богине-змее, напоминающей мексиканскую Коатликуэ[124].

Р. Эллис приводил пример Отто Мука[нем.] — талантливого австрийского инженера, который изобрёл шнорхель для подводных лодок и внёс вклад в разработку ракеты «Фау-2» в Пенемюнде, а также отдал дань атлантологическим спекуляциям. Книга Мука «Тайна Атлантиды» вышла посмертно и была переведена на английский язык в 1978 году. Мук рассуждал о затонувшем «Шельфовом острове X», который необходимо искать в точке «пересечения Гольфстрима со Срединно-Атлантическим хребтом». По мнению Мука, его гипотеза не противоречит дрейфу материков, потому что «Вегенер был прав относительно соответствия Южной Америки и Африки, но ошибался относительно Северной Америки и Европы». По мнению Мука, Атлантида погибла из-за падения астероида, что и привело к расколу земной коры. Дату гибели острова он рассчитывал на основе календаря майя, получив 5 июня 8498 года до н. э., в 20:00 по местному времени «именно там и тогда, как сказал Платон»[125].

На стыке с мистикой выдвинул свою теорию 1974 года Чарльз Берлиц — внук основателя сети школ по изучению языков. Он связывал Атлантиду с Бермудским треугольником, называя центром затонувшего материка атолл Бимини и отрицая эгейскую локализацию[126]. Атолл Бимини в качестве Атлантиды впервые назвал мистик и предсказатель Эдгар Кейси, который утверждал, что архипелаг Атлантида располагался на месте Саргассова моря и Багамских островов и сам включал пять крупных островов, включая «Посеиду, Арьян и Ог». Уцелевшие атланты бежали в Египет и захоронили вывезенные документы в «Зале хроник», вход в который расположен между лапами Большого сфинкса. Подводную экспедицию на Бимини организовали в 1968 году Роберт Ферро и Майкл Грамли, прямо основываясь на откровениях Кейси и используя марихуану («ключ к ранее безусловно недоступным вратам восприятия»). Финансировал их Институт Кейси в Верджиния-Бич; было объявлено о находке геометрически правильных структур из прямоугольных камней[127]. Ещё одним последователем Кейси являлся Дэвид Цинк, осуществивший три экспедиции на Бимини в 1975—1977 годах и объявивший, что подводный город — это «величайшее археологическое открытие в Новом Свете». Естественный характер геологических формаций на Бимини подтвердила экспедиция Птолеми Томпкинса, который изначально также вдохновлялся текстами Кейси[128].

Средиземноморские версии, Балканы и Понтийский регион

Одна из наиболее ранних локализаций Атлантиды в странах Средиземноморья помещала страну Платона в Тартесс. Впервые эту локализацию предложил в эпоху Ренессанса голландский врач Йоханнес Беканус, чей трактат «Испаника» был опубликован в 1580 году. Он основывался на упоминании Геродота, что греки по морю добрались до Италии, Испании и Тартесса, где правил царь Аргантоний, проживший сто двадцать лет. Тартесс при этом помещался куда-то за Геракловы столпы. Беканус же отождествлял античный Тартесс с библейским Фарсисом, куда направлялся пророк Иона. В XX веке локализации Атлантиды в бассейне Гвадалквивира отстаивали Адольф Шультен и археолог Эллен Мэри Уитшоу[129][130][131]. Шультен, как и Шлиман, обосновывал рациональное содержание древних мифов и начал с исследования подвигов Геракла, особенно разворачивающихся на западе древней Ойкумены. Археологические поиски Тартесса оказались безуспешными[132]. Немецкий физик Р. Кюне после изучения спутниковых снимков опубликовал сообщения, что Атлантида располагалась на территории Испании южнее Кадиса, ибо на изображениях из космоса можно различить концентрические окружности, подобные описанным у Платона. В 2006—2009 годах проводилась археологическая разведка под руководством С. Селестино-Переса и Р. Фройнда в национальном парке Донана, показавшая опустошение побережья четырьмя цунами между 2100 и 200 годами до н. э.[133] В 1852 году архитектор и антиквар Джорджо де Вассе выдвинул версию отождествления Атлантиды с Мальтой, основываясь на мегалитических комплексах Джгантии и Хаджар-Кима[134].

Как отмечал Р. Эллис, истинным автором «средиземноморской теории» явился греческий сейсмолог Ангел Галанопулос[греч.], впервые обратившийся к данной тематике в 1960 году. Утверждая, что «Тимей» и «Критий» содержат вполне реалистический сюжет, Галанопулос, во-первых, отверг Платонову датировку (так как за 9000 лет до н. э. не было ни греков, ни даже древних египтян) и, во-вторых, привязал к извержению на Санторини миф о Девкалионовом потопе. В дальнейшем он также связывал греческие и библейские сюжеты, считая, что Минойское извержение вызвало казни египетские и миф о Фаэтоне. Галанопулос заявил, что все даты и линейные размеры, приведённые у Платона, следует уменьшить в десять раз и это сразу позволит отождествить их с конкретными объектами на Крите и на Кикладах. Также Галанопулос придерживался концепции периферийности царств Крита по отношению к Атлантиде-Санторину. Его взгляды повлияли на английского конструктора подводных аппаратов Джеймса Мейвора, который в 1967 году провёл первые подводные исследования на острове Тира, вызвавшие сенсацию по всему миру, так как они совпали с открытием Акротири. Сенсация вызвала раздражение Маринатоса, который считал шумиху вредной для истинного познания Эгеиды бронзового века[135].

Данной тематикой заинтересовался и Жак-Ив Кусто, который на средства греческого правительства в 1975—1976 годах обследовал Эгейское море и придонные отложения острова Тира, в конце концов объявив, что платоновский миф не имеет соответствий с реальностью[136]. В 2011 году автор сенсационных теорий Гэвин Мензис[англ.] выпустил книгу, в которой, отождествляя Санторин и Крит с Атлантидой, доказывал, что минойцы освоили океанское судоходство и не только колонизировали Британские острова с их месторождениями олова (и построили Стоунхендж), но и доставляли медь из региона Озера Верхнее, первыми из европейцев добравшись до Америки[137][138][139]. Существовали и иные выкладки: так, геоморфолог Эберхард Цанглер[англ.], опираясь на аргументы антиковедов (в том числе П. Видаль-Наке и К. Джилла), что стилистика повествований об Атлантиде Платона напоминает описания греческих историков, попытался доказать, что под Атлантидой подразумевалась Троя[140][141].

В 2000-е годы продолжалась генерация новых гипотез. В 2002 году итальянский журналист Серджио Фрау доказывал, что до III века до н. э. под Геракловыми столпами понимался Тунисский пролив, а Атлантидой является Сардиния. В 2000—2001 годах французский геолог Жак Коллина-Жирар и почти одновременно с ним испано-кубинский исследователь Г. Диос-Монтешано предположили, что остатком Атлантиды является подводное возвышение близ мыса Спартель. В древности на этом месте существовал архипелаг из шести островов, образующих близ Испании и Марокко небольшое внутреннее море размером около 77 км с востока на запад и 20 км с севера на юг. Погружение этой суши проходило в два этапа, от 12 200 лет назад до окончательного затопления 9500 лет до н. э.[142] В 2004 году американский архитектор Р. Сармаст объявил, что на глубине 1500 м в 75 км от побережья Кипра с помощью сонара якобы обнаружил остатки древних построек, несмотря на то что данная геологическая зона на протяжении последнего миллиона лет всегда находилась на глубине более 1000 м[143].

Параллельно средиземноморским версиям несколько специалистов-геологов в СССР, Болгарии, а затем и США разрабатывали концепции катастрофической трансгрессии, связанной с Чёрным морем. Болгарский специалист Кирил Кростев связывал атлантов с культурой северо- и восточноевропейского мезолита, так называемой маглемозе. Поскольку на Балканском полуострове неолит датируется от рубежа 7-го тысячелетия до н. э., нередко выдвигаются гипотезы, что культура строителей мегалитов формировалась именно к этому времени и являлась общей для всего Средиземноморья[144]. В наиболее крайних проявлениях она связывается со скифами, антами или крымской локализацией Атлантиды и даже легендой о всемирном потопе[145][146].

Нордически-североевропейские версии

У истоков локализации Атлантиды в Арктике стоял первый президент Бостонского университета Уильям Уоррен. В 1885 году он издал книгу, в которой доказывал, что центром человеческой цивилизации был Северный полюс, к которому он привязывал все важнейшие мифологемы — кроме Атлантиды, ещё Эдем, Гиперборею, Авалон и даже гору Меру, то есть места, где впервые зародился человек[147]. В Германии первой трети XX века атлантология плавно переходила в ариософию, прежде всего в трудах философа Карла Цеча. Цеч утверждал, что Атлантида являлась прародиной высшей арийской расы, которая основывала свои колонии по всему миру, ставшие ядрами формирования локальных цивилизаций Древнего Египта, Месопотамии, Эллады, Перу и так далее[148]. Из самой Атлантиды арийцы постепенно были вытеснены в Северную Европу, их прямые потомки — готы, франки, саксы. Германская раса сохранила свою чистоту и выступает в качестве истинной наследницы Атлантиды, главенствующей в мире. В платоновском мифе описано нападение атлантских «неарийцев» на афинян, повлекшее закономерное поражение. Дальнейшая разработка этой тематики становился всё более и более эзотерической, как в работе «Наши предки и Атлантида» Альберта Херрмана[англ.], который отождествлял с атлантами строителей мегалитов, опираясь на «Ура-Линду»[63]. К. Цеча рассматривают как представителя пограничного с эзотерическим направления в атлантологии, представляющего «среднее поколение» (старшее — Фробениус и Теоберт Малер, младшее — Юрген Шпанут и Отто Мук)[149].

Одной из наиболее оригинальных гипотез по интерпретации платоновского мифа стала теория немецкого теолога Юргена Шпанута, объявившего Атлантиду «сердцем древней нордической цивилизации», расположенной в Северной Европе. Свои выкладки он изложил в книге «Разгаданная Атлантида» (1953), переведённой на многие европейские языки[150]. Шпанут исходил из доверия к платоновской апелляции к египетским источникам и положил в основу концепции надписи Рамсеса III из Мединет-Абу. Он заявил, что «Великий круг вод» древнеегипетской космологии позволяет вычислить, что «народы моря», нападавшие на Египет, происходили из Северной Германии, Дании и Скандинавии[151]. Противники египтян, изображённые на стенах поминального храма, наделены чертами «европеоидной расы нордического типа»; их иероглифические обозначения могут быть интерпретированы как названия фризонов, саксов и данов. Ю. Шпанут заявил о существовании кельто-германской империи, охватывавшей Ютландию и юг Скандинавии. Центром её был Царский остров, описанный Пифеем, располагавшийся между Гельголандом и побережьем Шлезвига. Этот остров отождествляется и с Атлантидой, и с островом феаков у Гомера[152].

Согласно Юргену Шпануту, события XII века до н. э. нашли отражение в диалогах Платона. Нордические атланты совершили поход, закончившийся грандиозным побоищем на границе Египта, что совпало с климатическими изменениями и стихийными бедствиями. Если пересчитать платоновские даты по лунному календарю, гибель Атлантиды последовала между 1252 и 1175 годами до н. э. Упоминания железа в «Критии» Ю. Шпанут считал подтверждением истинности сообщаемого: среди «народов моря» филистимляне первыми освоили плавку и ковку железа[153]. Орихалк ассоциировался с янтарём, который поставлялся на Ближний Восток уже с 2400 года до н. э. Источником богатства Атлантиды стал янтарь, богатейшие залежи которого имелись на Царском острове; «солнечный камень» вывозили целыми кораблями[154]. Особое место в аргументации Ю. Шпанута занимала «Одиссея» Гомера, созданная ещё во времена существования Царского острова. Описания Атлантиды в «Критии» напоминают гомеровскую Схерию, хотя у Платона содержится множество деталей, отсутствующих в древнем эпосе. Платон, скорее всего, основывался на египетской письменной традиции, а совпадения объясняются тем, что у Гомера и Солона/Платона повествуется об одном и том же месте[155]. Гомер использовал подлинные периплы, в которых точно указывались морские маршруты. Огигия — остров Калипсо находится в океане за Геракловыми столпами, именуемыми в «Одиссее» Сциллой и Харибдой. Если применять суточное времяисчисление, окажется, что путь на Огигию составляет около 950 морских миль, то есть расстояние от Гибралтара до Сан-Мигеля в Азорском архипелаге. Плавание от Огигии на Схерию составило 18 дней, за которые Одиссей достиг Гельголанда в Северном море[156].

«Нордическую Атлантиду» Шпанута погубила комета, описанная в мифе о Фаэтоне. Упомянутый там Эридан — это Эйдер, впадающий в Северное море. Катаклизм имел огромные масштабы, приведя к извержению Санторина, Этны и Геклы, всё это стало причиной гибели крупнейших цивилизаций бронзового века — минойского Крита, Микенской державы и царства хеттов; едва уцелел Египет. Эти бедствия отразились в библейском рассказе о десяти казнях египетских. Нордическая держава пострадала больше всех: погибли леса и посевы, иссякли реки, а далее начались сильнейшие наводнения. Царский остров сгинул под ударом цунами. Уцелевшие атланты начали Великую миграцию, изменившую этническую карту Средиземноморья[157]. Мигранты двигались на юго-восток из Шлезвига через Силезию, Богемию и Моравию, придя на Венгерскую равнину. Далее они начали захват Италии и Греции, получив имя дорийцев; единственным царством, отстоявшим независимость, были Афины[158]. По островам Эгейского моря дорийцы двинулись на Малую Азию и дошли до Каркемиша, покорили Сирию и Палестину, дойдя до пределов Египта[159]. Данная концепция вызвала сильнейшее раздражение П. Видаля-Наке, который особо отмечал, что «подобные книги имеют все внешние признаки научного издания», но на самом деле являются «монтажом, способным произвести впечатление, но не убедить»[160]. Впрочем, британский антиковед Т. Уэбстер в 1958 году отметил, что теория Ю. Шпанута «бесплодна, но ближе к реальности», чем многие иные легенды, размножившиеся вокруг Атлантиды[161]. Историк А. В. Банников, комментируя построения Шпанута, отметил следующий парадокс: сам автор, настаивавший на следовании Платону, вопиюще противоречит практически всем концептуальным основам платоновского рассказа[162]. Попытка примирить миф и известные исторические источники приводила к невероятному количеству натяжек. Например, не существует свидетельств о существовании у древних египтян лунного календаря. Самой же существенной ошибкой Шпанута является попытка отождествления Атлантиды с гомеровской Схерией. Эпос Гомера — это «безраздельное господство стихии мифа», в котором иное — мифологическое — время и пространство. Если пытаться привязывать мифологические топонимы к реальности, всё равно оказывается, что Река-Океан — это Средиземное море, и «пуп широкого моря» Огигия оказывается Мальтой. Крайне неубедителен и тезис, что гомеровские сказители пользовались какими-либо документальными свидетельствами[163]. Янтарь ни в коем случае не является орихалком, который и у Гесиода, и у Платона обозначает плавкий и ковкий металл, но никак не окаменевшую смолу[164].

Remove ads

Советский проект «научной атлантологии»

Суммиров вкратце

Перспектива

Предыстория. Атлантида в России