Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Бог

название верховного сверхъестественного существа в монотеистических религиях Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Бог[1][2][3][4] — одно из главных религиозных понятий, объективированная сверхъестественная сущность[5], могущественное[6][7][8] сверхъестественное[6][7][9][8][5][10] высшее существо[9][11][12][10][13][14][15] в теистических религиях, деизме и других религиозных верованиях и философско-религиозных представлениях. Часто выступает объектом поклонения[5].

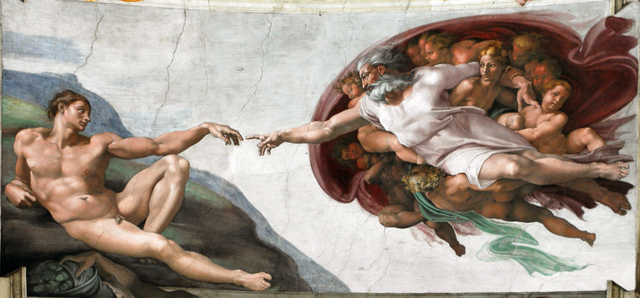

- Представление Бога в христианстве,

- и индуизме

В политеистических религиях боги, божества создают и устраивают мир, дают вещам, существам и лицам их бытие, меру, значение и закон, а затем из их пантеона выделяется один главный бог (монолатрия)[16][17][18].

В монотеистических авраамических религиях Бог рассматривается как личность[19][20][13], как персонификация Абсолюта[8], как непостижимый трансцендентный личный Бог («Бог Авраама, Исаака и Иакова»)[19][16][21][22][23], причём как единый и единственный Бог[24][25].

В пантеизме[26] и панентеизме[27] бог не является личностью (субъектом), но силой, которая размывается в природе и космологии[28][29]. В пантеизме он исключительно имманентен, в панентеизме — имманентен и трансцедентен одновременно.

В авраамических религиях Бог обычно всеблаг[англ.]. Дистеизм[англ.] представляет собой веру, что бог не является полностью добрым и может быть злым[30]. Так, многие политеистические божества считаются ни добрыми, ни злыми или обладают обоими качествами. Божество-трикстер может вредить окружающим. В гностицизме бог-демиург считается злым божеством. Мизотеизмом называется религиозное верование, подразумевающее ненависть к божественным силам. Этот термин означает отношение к богам (ненависть), а не представление об их природе.

Попытки доказать существование Бога, которые хотя бы частично основаны на эмпирических наблюдениях и логике, принято называть доказательствами бытия Божия. Их можно разделить на четыре крупные группы: метафизические, эмпирические, логические и субъективные[31].

С научной точки зрения, гипотеза о существовании Бога (и связанных с ним понятий душа, дух, рай, ад и т. д.) не отвечает критерию Поппера, так как не имеется и не предполагается возможности проверки этого научным методом. Как следствие, любые рассуждения о его существовании не являются строго научными[32]. Научная картина мира не требует наличия Бога в качестве объяснительной гипотезы; научные теории рассматриваются учёными как объясняющие мир лучше, чем данная гипотеза[33].

Remove ads

Другие определения

Суммиров вкратце

Перспектива

«Бог — сакральная персонификация Абсолюта в религиях теистского типа: верховная личность, атрибутированная тождеством сущности и существования, высшим разумом, сверхъестественным могуществом и абсолютным совершенством. Персонифицирующая интерпретация единого Бога свойственна для зрелых форм такого религиозного направления, как теизм, и формирование её является результатом длительной исторической эволюции религиозного сознания»[34].

Таким образом, Бог в религии наделён чертами идеального, высшего существа, в некоторых концепциях он является творцом мира. Учитывая крайнюю сложность и многообразие понятия Бога, следует иметь в виду трудность его общего определения: «Весьма трудно и, быть может, невозможно дать такое определение слову „Бог“, которое бы включило в себя все значения этого слова и его эквивалентов в других языках. Даже если определить Бога самым общим образом, как „сверхчеловеческое или сверхприродное существо, которое управляет миром“, это будет некорректно. Слово „сверхчеловеческое“ неприменимо к почитанию обожествлённых римских императоров, „сверхприродное“ — к отождествлению бога с Природой у Спинозы, а глагол „управляет“ — к точке зрения Эпикура и его школы, согласно которой боги не влияют на жизнь людей»[35].

Remove ads

Этимология

Суммиров вкратце

Перспектива

Общеславянское слово[36], восходит к праслав. *bogъ[37]. Славянские языки не обнаруживают достоверных следов индоевропейского наименования бога, верховного божества (*dyḗus) и с древнейших времён используют для этой цели особое слово *bogъ, с одной стороны, близкое по форме и инновационному значению др.-перс. bаga- (ср. авест. bаga, «господь», «бог», др.-инд. Бхага и др.; в первоначальном значении — удача, доля, счастье[38]), а с другой стороны, так же тесно связано с древней производной лексикой, обнаруживающей исходное значение «богатство» — *bogatъ, *ubogъ, а через её посредство — с индоевропейского лексикой, имеющей значение «доля», «делить», «получать долю», «наделять». По причине этой сложности различных связей предлагается две версии — исконного происхождения и заимствования из иранских языков[37]. В частности, лингвист Макс Фасмер не считал гипотезу о заимствовании убедительной[39].

Согласно В. В. Иванову и В. Н. Топорову, богом в славянской мифологии называлось божество и доля, счастье, которое божество может дать человеку (слово родственно названию богатства и др.); противопоставлялся небогу, обездоленному. Бог выступал в качестве второй части многих славянских имён богов: Белобог, Чернобог, Дажьбог, Стрибог[40]. Н. И. Толстой также писал, что первоначально слово бог было связано с представлениями о благе, богатстве, о персонаже, который наделяет благом, богатством[36].

Remove ads

Произношение в русском языке

В русском литературном языке произносится [боү][41] или [бох][42][43] (в позиции оглушения [γ] превращается в [x]). Такая устоявшаяся форма литературного произношения является исключением из общих правил оглушения согласных на конце слова[44]. В разговорной речи произношение слова широко варьируется — от постепенно вытесняющего традиционную орфоэпическую норму варианта [бог] (со взрывным [г])[45] до считающегося недопустимым в нормативном языке оглушённого варианта [бо́к][46].

Имена, атрибуты и сущности

Суммиров вкратце

Перспектива

Имена бога — обозначения в языках мира представлений о сущности и отдельных качествах бога.

В исламе и суфизме существуют атрибутивные имена Аллаха, выражающие совершенные качества, в которых проявляется его присутствие в сотворённом мире. В Коране в такой форме упомянуты 99 имён Аллаха[47].

Демиург — творец, отец и создатель

Присутствует в единобожии и язычестве как сущность, сотворившая начало времён и окружающий мир. В более широком смысле — как начало и конец существования чего бы то ни было. В деизме функция демиурга является единственной, которой наделён бог.

Бог единый

Монотеистические религии утверждают единственность Бога. Это характерно для иудаизма, христианства, ислама, сикхизма, бахаизма, индуизма.

При этом в христианстве и индуизме утверждается триединство Бога, в котором едины три ипостаси.

В христианстве Троица это: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. При этом Троица считается простой, не составной, не состоящей из отдельных частей.

В индуизме Тримурти это: Брахма-Создатель, Вишну-Хранитель и Шива-Разрушитель. Все три существуют в одном божестве и одно — во всех трёх. Все они содержат в себе одно существо, которое является Парамой (верховным), Гухьей (тайным) и Сарватмой (душой всего мира).

Бог всемогущий

Религии учат, что Бог может всё: создание, уничтожение, восстановление как предметов, так и живых существ. Но некоторые философы сомневаются в этом, опираясь на парадокс всемогущества, например Фома Аквинский[48], Блаженный Августин[49], Клайв Льюис[50].

Remove ads

Политеизм

Политеизм, многобожие[51] — система верований, религиозное мировоззрение, основанное на вере в нескольких[51] божеств, обычно собранных в пантеон из богов и богинь. Политеизм является религиозной системой и типом теизма, в рамках которого политеизм противостоит монотеизму — вере в единого Бога, и атеизму — отрицающему существование единого Бога и любых других богов.

Существует также компромиссная точка зрения, определённая Паулем Тиллихом как мистический монотеизм, согласно которой вера в нескольких божеств сводится к вере в различные атрибуты единого Бога[52].

Remove ads

Авраамические религии

Суммиров вкратце

Перспектива

Авраамические религии — христианство, иудаизм и ислам — основаны на вере в единого Бога[53].

Согласно Библии, вера в единого Бога встречалась не только у евреев. К примеру, Авраама встретил ханаанский царь Салима Мелхиседек (Быт. 14:18) — священник Бога всевышнего; пророка Иону охотно послушались все жители языческого города Ниневии и покаялись перед единым Богом, а пророк Илия нашёл понимание у вдовицы из Сарепты Сидонской (Сарепта считалась языческим городом).

Апостол Павел нашёл в Афинах жертвенник, посвящённый неведомому Богу, и расценил это как проявление стремления язычников-горожан к истинному богопочитанию.

В истории религии Бог имеет несколько визуальных представлений, за исключением иудаизма и ислама, где существует запрет на создание изображений Бога.

Вера в единого Бога постепенно получила широкое распространение по всему миру.

Иудаизм

Уже на ранних этапах ветхозаветной истории Бог Ветхого Завета несопоставим и несоединим с другими богами, но представление о нём как об абсолютно единственном ясно разъясняется только начиная с писаний пророков. Бог обладает трансцендентальной надмирностью, но он ближе к человеку, чем антропоморфные боги политеизма, находящиеся в космическом бытии, среди себе подобных, и принимающие от людей лишь дань лояльности. Если языческое этническое божество связано со своим народом природными узами природной и культовой магией, то воля ветхозаветного Бога может быть удовлетворена только через свободное признание со стороны другой воли, человеческой: «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся отцам вашим…» (Втор. 7:7, 8)[54].

Представления о племенном божестве, враждебном другим народам, имеет место в Книге Иисуса Навина; в Книге пророка Амоса отражена идея любви Бога к каждому народу; Книга Ионы описывает, как пророк, который ненавидит город врагов своего народа, оказывается посрамлённым Богом. Идея безусловной верности единому Богу впервые стала последовательным догматом, призванным определить мышление, чувствование и действия человека: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими…» (Втор. 6:4, 5). «Ревность» становится модусом отношений Бога и человека (Втор. 6:14, 15). Этот императив предшествовал монотеизму как таковому. В ветхозаветой традиции не раскрывается природа Бога, его свойства и атрибуты (что стало темой позднейшей теологии), метафизика его единства и трансцендентности (что является темой греческой философии), исходящей от него законосообразности всего созданного им. Вместо этого акцент делается на отношения между ним и человеком или народом (например, Втор. 5:6)[54].

Христианство

Согласно доктрине христианства, Бог является первоначальной и предшествующей миру сущностью, вездесущей, всемогущей и всезнающей, создателем материального и духовного миров, в частности, всех живых существ и Вселенной, источником бытия. Бог также является истиной, добром и красотой[55].

В христианстве доминирует теистическое понимание Бога, когда Бог принимает деятельное участие в истории человечества, посылая пророков и участвуя в земных делах непосредственно (уничтожение Содома и Гоморры, Всемирный Потоп, Спасение и т. д.).

Согласно учению всех основных христианских конфессий, Бог является триединым: он в трёх лицах (ипостасях): Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, которые составляют собой единую Божественную сущность[56][57][58]. Христианское учение разделяет внутренние соотношения между ипостасями Бога и икономию (принцип действия) по отношению к миру. Бог Отец предвечно рождает Сына, Дух Святой предвечно исходит от Бога Отца. Оба этих «процесса» не сто́ит никоим образом пытаться осмыслить в рамках плотского рождения или энергетического исхождения. Этими терминами Отцы Церкви обозначили в первую очередь различие между ипостасями, а не описание каких-либо процессов. Триединая концепция Бога, а также представление о грядущей судьбе мира и человека отражены в христианских символах веры. В православии закрепился Никео-Цареградский Символ веры, сформулированный на Вселенских церковных соборах в 381 году[59].

В 589 году на Толедском церковном соборе Католическая церковь утвердила добавление к Символу веры исхождение Святого Духа и от Отца, и от Сына (филиокве), что стало одной из причин раскола христианства на Католическую и Православную Церковь[60].

Согласно христианскому учению, Новый Завет не отменил откровение Ветхого Завета, но исполняет его, раскрывает его истинный смысл, поскольку, согласно христианству, Христос и его проповедь раскрыли и ранее сокрытое, открытое Израилю, данное пророкам лишь гадательным образом. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне…» (Евр. 1:1, 2). Понятие о Боге христианское учение связывает с представлением об откровении. С точки зрения христианства, изучению могут подлежать лишь эпифеномены откровения, а не сам Господь, и, если разум не обладает инструментами и критериями, которые необходимы для корректного восприятия и анализа откровения, он оказывается беспомощным в суждениях о Боге. В христианстве считается, что только Церковь хранит и истинно толкует откровение, полученное ею от Бога, а следовательно верное суждение о Боге возможно исключительно на основе учения Церкви — в церковном богословии. Церковь утверждает, что обладает полностью достоверным ви́дением Бога и несёт историческую миссию проповеди этого знания. Согласно церковному учению, Божественное откровение и замысел Божий в отношении мира в целом несёт универсальный характер[61].

Ключевой идеей христианства также является спасение. Согласно этой идее, каждый живущий человек получает благодать (благой дар, милость) от Бога — шанс на возвращение не только в начальное, безгрешное и бессмертное состояние, но и на причастность Божественному естеству (восприятие человеком от Бога его характера)[62][63][64]. Согласно христианским воззрениям, для осуществления этого Бог послал на землю своего единородного Сына (второе лицо Троицы), ставшего во времени человеком Иисусом Христом (Иисус из Назарета) и при этом не переставшего быть Богом (богочеловек)[65][58]. Как Бог, Иисус естественно безгрешен. Он был распят, тем самым искупив вину человека, и чудесным образом воскрес. Христиане верят, что только через Иисуса Христа человек может вновь воссоединиться с Богом, союз с которым был разрушен вследствие первородного греха.

Столь же немаловажным понятием христианской религии является вера. Согласно фидеизму, существование Бога невозможно доказать, равно как и опровергнуть, логически или математически, так как, по определению, Бог выше мира и, в частности, логики и математики. Вера — первая добродетель, которую христиане считают одной из самых важных, на вере основаны все остальные христианские свершения, признаваемые благами.

Православие

Православное понимание Бога основано на его полной непостижимости, о чём писали отцы Церкви, в частности Василий Великий («сущность Божья для природы человеческой недомыслима и совершенно не изреченна») и Григорий Палама («человек не может постигнуть сущность Божества»)[66]. Большое значение придаётся не столько теоретическому, сколько опытному мистическому богопознанию[67].

Основным мотивом действий Бога по отношению к человеку православие называет любовь. Даже правда Божья растворяется в его любви[61]. Православие также не приемлет антропоморфизированного понимания всемогущества и любых иных описаний Бога вне любви[61].

Католицизм

Принципы, признаваемые католичеством, закреплены в Никео-Цареградском Символе веры и Священном Предании (доктрине Отцов и Учителей церкви).

Протестантизм

Различные направления протестантизма, в отличие от исторических церквей, исходят из допустимости самостоятельной интерпретации Священного Писания, независимо от Священного Предания, веруя, что Святой Дух способен наставить человека в истине. При этом ортодоксальный протестантизм в ключевых вопросах понимания Бога следует общехристианской традиции, признавая де-факто соборные догматические определения и «согласие Отцов» (consensus patrum) периода до Второго Никейского (7 Вселенского) собора, которые рассматривали вопросы христологии и учения о Троице. В протестантизме, за исключением крайних изоляционистских групп, существует устойчивая тенденция «внимать свидетельству Отцов и почитать его» в вопросах богопознания, признавая за Преданием необязательный (относительный) авторитет[69], не равный авторитету Писания.

Антитринитарные течения

Пятидесятники-единственники (не следует смешивать их с другими пятидесятниками, верящими в Троицу) крестят только «во имя Иисуса Христа» и молятся только Христу как единому Богу[70].

По верованиям свидетелей Иеговы, Бог является «источником всей жизни, творцом, вечным, всемогущим и мудрым» и выступает под личным именем — Иегова. Они отрицают Троицу. Иисус Христос выступает в качестве единственного существа, кого Иегова создал непосредственно и через которого произошло создание мира. При этом свидетели Иеговы считают, что Иисус — не всемогущий Бог и не равен Отцу, а на земле был лишь совершенным человеком[71].

Христадельфиане верят в существование одного Бога, который является источником жизни и управляет происходящим в мире. Они верят, что Иисус Христос является обетованным еврейским Мессией и Сыном Божиим, который не соравен Богу Отцу и существовал до своего рождения только в замысле Бога. Бог воскресил Иисуса на третий день после его распятия на кресте и даровал ему бессмертие[72].

Ислам

В исламе Аллах (араб. الله — Бог) является термином, не имеющим ни рода, ни множественного числа и является указанием на исламскую концепцию единого Бога, отличающегося от всех его творений и единственного, кто достоин поклонения[73]. В исламе подчёркивается дистанция между Богом и человеком, его трансцендентность и собственный образ на основе человеческих моральных представлений[74].

Remove ads

Индийские религии

Суммиров вкратце

Перспектива

Индуизм

Санскритское слово Ишвара (IAST: īśvara) наиболее часто используется в индуизме для обозначения единого личностного бога (может переводиться как «господь», «владыка»). Ишвару не следует путать с множеством божеств в индуистском пантеоне, которых называют дэвами. В Ведах говорится, что общее число дэвов составляет 33 млн. Дэвы в индуизме — это небесные существа, которые превосходят по могуществу людей и поэтому почитаются. Слово «дэва» родственно латинскому deus — «бог».

В индуистской философской школе веданта также существует понятие верховного космического духа, который называется Брахман. Он описывается как безграничный, вездесущий, всемогущий, бестелесный, как трансцендентная (запредельная) и имманентная (неотъемлемо присущая) реальность, которая выступает как божественная основа всего мироздания. Последователи двух самых многочисленных направлений в индуизме — вайшнавизма и шиваизма — верят в то, что Ишвара и Брахман, соответственно, являются личным и безличным аспектами единого Бога. Изначальной верховной формой единого Бога в вайшнавизме выступают Вишну и его проявления, главными из них считаются Рама и Кришна, а в шиваизме — Шива. Бог в своей личностной форме как Вишну и его аватары, или же как Шива, обладает безграничным количеством всецело духовных качеств вместе со своей женой Парвати.

Сикхизм

Сикхи верят в единого Бога, всемогущего и всепронизывающего Творца, непостижимого и недосягаемого. Его настоящее имя никому не известно. Лишь сам Бог знает цель творения, которая преисполнена любви. Это не Бог одного народа, он никого не ведёт и не наказывает. Он источает милосердие и любовь, а также лишён ненависти и пристрастий.

Бог рассматривается с двух сторон — как Ниргун (Абсолют) и как Саргун (персональный Бог внутри каждого из людей). До творения Бог существовал как Абсолют сам по себе, но в процессе творения он выразил себя. До творения не было ничего — ни рая, ни ада, ни трёх миров — только бесформенное. Не было ни книг, ни учения, ни добра, ни зла, ни славы, ни доблести, ни мужского, ни женского. Когда Бог захотел выразить себя (как Саргун), он сначала нашёл своё выражение через имя, и через имя появилась природа, в которой Бог растворён и присутствует везде и распространяется во всех направлениях, как любовь. Бог никем не рождён и не перерождается ни в какой форме — он присутствует везде — как животворящая идея, любовь, милосердие, красота, мораль, правда и вера. Бог даёт всем жизненную энергию. Но он при этом непостижим и неописуем.

Поклоняться Богу можно только медитацией его именем и пением его молитв. Никакие другие божества, демоны, духи не достойны поклонения.

Буддизм

Позиция буддизма о существовании Бога трактуется неоднозначно. С одной стороны, Будда (Гаутама Сиддхартха) отрицал существование Творца[75]. В палийском каноне говорится, что не Бог творил мир, но мир есть череда «пустых» и обусловленных явлений. В каноне махаяны вера в Бога описана как ошибка родившихся в начале космического цикла и обнаруживших Брахму (первого родившегося в этом, последнего умершего в предыдущем цикле). «Он был всегда! Он нас создал!» В сутрах можно найти отрицание Буддой всепроникающего сознания Бога, что отличает буддизм от адвайта-веданты — философской системы, сходной с буддизмом.

С другой стороны, в древней индийской философии, категориями которой пользовался ранний буддизм, признание существования Абсолюта было признанием существования не Абсолюта-личности, а Брахмана в пантеистическом понимании, который содержит в себе весь мир со всеми его радостями и горестями. Отрицание Абсолюта могло диктоваться желанием отмежеваться от неизбежности мира самсары[76].

В буддизме махаяны уже в начале новой эры сложилось учение о Будде как космической истинной реальности — трикая. Махаяна видела в Будде прежде всего его божественную природу и развивала идею о «космическом теле», или «теле Закона» Будды (Дхармакая) — божественной созидательной субстанции, способной принимать разнообразные земные формы ради спасения живых существ. «Космическое тело» Будды и есть та самая истинная реальность, которая пронизывает всё на свете и является истинной природой каждой вещи и каждого живого существа[77]. В итоге сформировалась важнейшая для буддизма махаяны концепция сначала о двух, а потом о трёх телах Будды (Трикая): «приобретённое тело» (нирманакая) — видимое физическое тело (например, Гаутама Шакьямуни), в котором Будда является в мир для его спасения; «тело блаженства» (самбхогакая) — отражение «космического тела» Будды в мире форм, в котором он проповедует Закон бодхисаттвам и божествам; и «тело Закона» (Дхармакая) — универсум, вечный Закон, нирвана и подлинно реальный Будда, идентичный Абсолюту и единый со всеми существами[77].

В X веке была предпринята попытка представить весь пантеон позднейшего буддизма в виде своего рода теологической схемы. Вселенная и все духовные существа рассматривались как исходящие из изначального самосущего существа, названного Ади-Будда. Силой мысли (дхьяна) он сотворил пять дхьяни-будд, в том числе Вайрочану и Амитабху, а также пять дхьяни-бодхисаттв, включая Самантабхадру и Авалокитешвару. Им соответствуют пять человеческих будд, или манушья-будд, включая Гаутаму, трёх предшествовавших ему земных будд и грядущего будду Майтрейю. Эта схема, которая появляется в тантрической литературе, получила широкую известность в Тибете и Непале, но явно менее популярна в других странах. В Китае и Японии «доктрины трёх тел Будды» оказалось достаточно, чтобы гармонизировать пантеон[78].

Кроме того, разные философские течения буддизма по-разному рассматривают вопрос существования Бога. Мадхъямака однозначно исключает такую возможность. Йогачара говорит о существовании единого сознания (алая-виджняна), но в этой концепции Бог — безличная природа. Философия татхагатагарбхи даёт трактование, приближающее к монистическому пониманию Бога. Известный буддолог Торчинов отмечает, что татхагатагарбха есть не что иное, как синоним абсолютной реальности, понимаемой в качестве единого, или абсолютного, Ума (экачитта), порождающего как сансару, так и нирвану и являющегося субстратом и того, и другого. И именно этот ум (татхагатагарбха как вместилище) присутствует в существах, как их природа в качестве ростка состояния Будды (татхагатагарбха как зародыш). Принципиальными атрибутами этого ума являются постоянство (нитья), блаженство (сукха), самость (атман) и чистота (шубха). Эти атрибуты прямо противоположны фундаментальным качествам самсары, как их определял ранний буддизм: непостоянство (анитья), страдание (духкха), бессущностность или бессамостность (анатма) и загрязнённость (ашубха)[79].

Remove ads

Критика и скептицизм в отношении идеи Бога

Суммиров вкратце

Перспектива

Научная критика

Существуют различные подходы к вопросу о возможности познания сверхъестественного методами науки. Согласно одному подходу, наука имеет дело только с вопросами, касающимися естественных явлений, тогда как всё сверхъестественное относится к сфере религии; сверхъестественные сущности не являются частью природы и не могут быть изучены наукой[80][81]. Согласно другому подходу, наука вполне способна к проверке сверхъестественного: если эта сфера оказывает влияние на естественный мир, значит это влияние может быть предметом научной проверки; однако наука не раз осуществляла такую проверку, исследовала «свидетельства» о сверхъестественном и могла бы обнаружить какие-то доказательства, но не обнаружила, из чего сторонниками данного подхода делается вывод, что сверхъестественного не существует[80].

Наука к настоящему времени не выяснила, насколько вероятно стечение обстоятельств, которое привело к появлению жизни, но существенно продвинулась в этом направлении и показала, что для возникновения жизни не требуется сверхъестественных сил[82]. Ряд форм креационизма, представлений о сотворении мира Богом, противоречит не только современной биологии, но и физике, геологии и исторической науке, например идея части креационистов, что Земля существует около 6 тысяч лет, основанная на буквальной трактовке Библии; другие формы креационизма, согласно которым именно человек появился в результате божественного вмешательства, также противоречат не только эволюционной биологии, но и ряду других научных дисциплин[83].

С научной точки зрения, гипотеза о существовании Бога не отвечает критерию Поппера, так как не имеется и не предполагается возможность проверки этого научным методом. Как следствие, любые рассуждения о его существовании не являются строго научными[32]. Биолог и популяризатор науки Ричард Докинз в книге «Бог как иллюзия» писал, что теорией естественного отбора и подобными научными теориями, показывающими богатство и сложность Вселенной, мир объясняется лучше, чем «гипотезой бога», согласно которой мир спроектирован высшим разумом. Креационизм не даёт удовлетворительного ответа на вопрос о причинах возникновения и существования самого Творца или верховного существа, обычно просто постулируя его безначальность[33].

Эмиль Дюркгейм одним из первых предположил, что боги представляют собой воображаемое расширение человеческой социальной жизни. В соответствии с этим психолог Мэтт Россано писал, что когда люди начали жить в больших группах, они могли создать в своём представлении богов как средство обеспечения соблюдения морали. В небольших группах мораль может быть обеспечена социальными средствами, такими как сплетни или репутация. Однако гораздо сложнее обеспечить соблюдение морали в намного больших группах. Россано писал, что, обратившись к идее вечно бдительных богов и духов, люди открыли эффективную стратегию для сдерживания эгоизма и создания более кооперативных групп[84].

Антрополог Паскаль Буайе считает, что, хотя в мире существует широкий спектр концепций сверхъестественного, в целом сверхъестественные существа, как правило, ведут себя во многом как люди. Создание образов богов и духов как личностей является одной из самых известных черт религии. Он приводил примеры из греческой мифологии, которая, по его мнению, похожа на современную мыльную оперу гораздо больше, чем другие религиозные системы[85]. Бертран дю Кастель[англ.] и Тимоти Юргенсен посредством формализации демонстрируют, что объяснительная модель Буайе соответствует эпистемологии физики, постулируя не наблюдаемые напрямую сущности как посредников[86]. По мнению антрополога Стюарта Гатри, люди проецируют человеческие черты на нечеловеческие аспекты мира, потому что это делает эти аспекты более знакомыми. Зигмунд Фрейд также предполагал, что концепции бога являются проекциями отца[87].

Согласно данным психологических экспериментов, далеко не все религиозные идеи, которые имеются у людей, являются вполне осознанными и на бессознательном уровне люди антропоморфизируют божество, наделяя его чисто человеческими особенностями восприятия, памяти, мышления, мотивации поступков. Многие из этих воззрений не осознаются самими верующими и часто вступают в прямое противоречие с той верой, которую они исповедуют на сознательном уровне[88].

Согласно исследователям из Университета Джонса Хопкинса, изучающие эффекты «духовной молекулы» ДМТ, которая является как эндогенной молекулой в человеческом мозге, так и активной молекулой в психоделическом аяуаске, подавляющее большинство респондентов заявили, что ДМТ привёл их к контакту с «сознательной, разумной, доброжелательной и священной сущностью», и описали ощущения радости, доверия, любви и доброты. Более половины тех, кто ранее идентифицировал себя как атеистов, описали некий тип веры в высшую силу или Бога после этого опыта[89]. Около четверти тех, кто страдает от височной эпилепсии, испытывают то, что описывается как религиозный опыт[90]. Нейробиолог В. С. Рамачандран предположил, что приступы в височной доле, которая тесно связана с эмоциональным центром мозга, лимбической системой, могут привести к тому, что страдающие этим явлением будут воспринимать даже банальные объекты как имеющие высокую значимость[91].

Психологи, изучающие чувство благоговения, обнаружили, что участники, испытывающие благоговение после просмотра сцен природных чудес, с большей вероятностью поверят в сверхъестественное существо и будут рассматривать события как результат замысла, даже если им даны случайно сгенерированные числа[92].

Различные подходы

Материализм составляет философское течение, которое считает материальное основополагающим принципом реальности[93]. Атеизм представляет собой мировоззрение, в рамках которого отрицается бытие Бога и существование сверхъестественного мира (ангелов, духов и др.); отрицается религия вообще. В европейской культуре атеизмом обычно считается отрицание существования личного Бога[94]. Британский химик и сторонник атеизма Питер Эткинс писал, что вопреки мнению, согласно которому сфера науки ограничена «физическим миром», а религия имеет дело с «духовным», в рамках научного атеизма также считается, что сферой науки является физический мир, но другой разновидности мира не существует, а «духовное» — это иллюзия, порождённая физически существующим человеческим мозгом[95]. Популяризатор атеистического мировоззрения Сэм Харрис интерпретировал ряд открытий в области нейробиологии, чтобы утверждать, что Бог является всего лишь воображаемой сущностью, не имеющей под собой никакой основы в реальности[96].

Агностицизм подвергает сомнению истинность или возможность доказательства или опровержения существование Бога. Согласно одной из точек зрения, термин «агностик» также может быть использован для описания тех, кто полагает, что вопрос о существовании Бога может быть разрешён, но считает приводимые аргументы в пользу существования или несуществования Бога неубедительными и недостаточными, чтобы прийти на их основании к однозначному выводу[97][98][99].

Remove ads

Распространённость веры в Бога

Суммиров вкратце

Перспектива

Информация в этом разделе устарела. |

По данным сайта Adherents.com, на 2005 год отношение к религиям людей на Земле следующее: 33 % людей относят себя к христианству, 21 % — к исламу, 0,22 % — исповедуют иудаизм, 14 % — индуизм, 6 % — буддисты, 6 % исповедуют традиционные китайские религии, 6 % — приверженцы других верований, а 16 % людей в рамках данного исследования представились нерелигиозными. Сайт Adherents.com[англ.] специализируется на религиозной демографии, эти расчёты основаны на данных из Британской энциклопедии и World Christian Encyclopedia[англ.] от 2001 года[100][неавторитетный источник].

Распространённый аргумент о большом числе верующих учёных опровергают результаты опросов, проводимых с начала XX века, согласно которым процент верующих учёных не только низок, но и сокращается с течением времени. Абсолютное большинство опрошенных американских (1996, 1998) и британских (2013) учёных выразили неверие или сомнение в существовании Бога[101][102]. Американский психолог Джеймс Х. Леуба[англ.] объяснил более высокий уровень неверия и сомнений среди «крупных» учёных их «превосходными знаниями, пониманием и опытом». Аналогичным образом учёный Оксфордского университета Питер Эткинс прокомментировал опрос 1996 года: «Вы, очевидно, можете быть учёным и иметь религиозные убеждения. Но я не думаю, что вы можете быть настоящим учёным в самом глубоком смысле этого слова, потому что это столь чуждые друг другу категории знания»[101].

Примечания

Литература

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads