Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

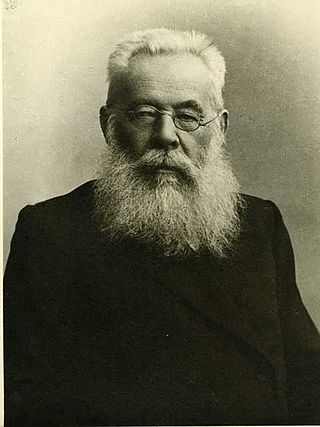

Голубинский, Евгений Евсигнеевич

Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Евге́ний Евсигне́евич Голуби́нский (28 февраля [12 марта] 1834, Костромская губерния — 7 [20] января 1912, Сергиевский посад) — историк Русской Церкви и церковной архитектуры. Ординарный академик Императорской академии наук по отделению русского языка и словесности (1903). Автор ряда фундаментальных исследований по истории Русской Церкви. Считается сторонником позитивизма.

Remove ads

Биография

Суммиров вкратце

Перспектива

Родился в селе Матвеево Кологривского уезда Костромской губернии (ныне Парфеньевский район Костромской области[1]) в семье священника Евсигнея Фёдоровича Пескова. Фамилию «Голубинский» получил от отца при определении в училище в честь знаменитого земляка Ф. А. Голубинского, а, возможно, и его брата Евгения, который был товарищем отца по учёбе[2]. Детство Голубинского было омрачено ранней смертью матери и недостаточным вниманием со стороны отца[2].

В 1843—1848 годах обучался в Солигаличском уездном духовном училище, отличался жестокими нравами[2]. Затем — в Костромской духовной семинарии, которую окончил в 1854 году и как лучший ученик был зачислен на казённый счёт в Московскую духовную академию. Церковную историю в академии преподавал профессор А. В. Горский, ставший земляком и наставником Голубинского[2]. По его предложению Голубинский написал сочинение «Об образе действования православных греко-римских государей в IV, V и VI вв. в пользу Церкви против еретиков и раскольников»[3]. Эта работа, представленная Горским митрополиту Филарету, была отредактирована в духе «полицейского красноречия»[2]. После окончания академии в 1858 году за это сочинение он получил 10 февраля 1859 года степень магистра богословия. С 1858 года преподавал в Вифанской духовной семинарии риторику, позднее также историю раскола; исполнял также обязанности библиотекаря семинарии.

С 12 января 1861 года преподавал в Московской духовной академии на кафедре истории русской церкви: сначала как бакалавр преподавал церковную словесность и археологию, а также немецкий язык (1861—1870); с 1870 года — экстраординарный профессор; с 1881 года — ординарный профессор Московской духовной академии; с 1886 года — заслуженный профессор[2]. В июле 1895 года вышел в отставку.

В 1867 году он завершил исследование «Константин и Мефодий, апостолы славянские», за которое в 1869 году был удостоен полной Уваровской премии. Этот труд не был опубликован при жизни автора по цензурным соображениям[2].

В совершенстве овладев греческим языком, отправился в июне 1872 года в полуторагодичную поездку на греческий восток и в Европу (Греция, славянские земли, Иерусалим, Италия) для изучения памятников христианского искусства и знакомства с современной церковной жизнью[2].

В своём подходе к историческому материалу киевского (домонгольского) периода применил критический историко-сравнительный метод, ранее не использовавшийся применительно к данной теме, сопоставляя имеющиеся свидетельства с византийской церковно-канонической практикой[2]. Он подверг критике устоявшиеся представления о ранней истории Руси, в частности, летописное предание о путешествии апостола Андрея, летописную повесть о крещении Владимира, подлинность княжеских уставов[2]. Прославился своим смелым обращением с легендарными фигурами истории и русской святости.

Некоторые работы при жизни не были опубликованы по цензурным соображениям. Пользовался поддержкой Александра Горского, митрополита Макария (Булгакова) и обер-прокурора Дмитрия Толстого[2].

За «Историю Русской церкви» (1880—1881) Голубинский был удостоен второй полной Уваровской премии, но второй том её вышел лишь через 19 лет из-за противодействия Константина Победоносцева, который в аналитическом рассмотрении Голубинским летописной повести о крещении Святого Владимира усмотрел принижение «равноапостольного» статуса великого князя[2]. Голубинский считал, что единым богом славян был Сварог: «Среди множества своих богов они признавали единого Бога вселенной. Этот единый Бог… назывался у славян именами сохранившимися, подобно, как и известные имена почти всех других богов, от древнего первоязыка индоевропейских народов — Сварог»[4], но отрицал существование у восточных славян жреческого сословия[5].

В 1893 году за сочинение «Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра» получил премию митрополита Макария.

В 1903 году он был избран ординарным академиком Академии наук. В 1906 году окончательно потерял зрение[2]. В 1906—1907 годах был членом Предсоборного присутствия.

Наряду с Серафимом Чичаговым сыграл важную роль в канонизации преподобного Серафима Саровского, когда, в частности, была использована книга Голубинского «История канонизации святых в русской церкви»[2].

Remove ads

Библиография

Список трудов

- Об образе действования православных государей греко-римских в IV, V и VI веках в пользу Церкви против еретиков и раскольников. Прибавления к творениям Святых Отцов в русском переводе, М., 1859, XVIII, с. 49-115

- А. П. Кадлубовского «Очерки по истории древнерусской литературы житий святых», I—V. Варшава, 1902: Отзыв. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1905. — 11с. — Отд. отт. из: Отчет о присуждении премий имени графа Д. А. Толстого.

- Вондрак Вацлав. Studie z obzoru cirkevneslovanskeho pisemnictvl (v Praze, 1903): [Ред.]. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1904. — 7с. — Отд. отт. из: Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук. — 1904. — Т. 9, кн. 3. — С. 343—349.

- Вопрос о заимствовании домонгольскими русскими от греков так называемой схедографии. представлявшей собою у последних высший курс грамотности. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1904. — 11с. — Отд. отт. из: Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук. — 1904. —Т. 9, кн. 2. — С.49—59.

- Заметка о слове «канонизация» // Богословский вестник 1895. Т. 1. № 1. С. 166—167 (2-я пагин.).

- История алтарной преграды или иконостаса в православных церквах: Статья, читанная на 2-м Археологическом съезде в С.-Петербурге 17 дек. 1871 г. // Правосл. обозрение. —М.. 1872. — № 11 (нояб.). — С. 570—589.

- История канонизации святых в Русской Церкви. — М. 1903

- История канонизации святых в Русской Церкви. — Сергиев Посад: 2-я тип. Снегиревой, 1894. — [2], 267 с. — Отт. из: Богослов, вестник. — 1894. — Июнь — окт; То же. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Имп. о-во истории и древностей российских при Моск. ун-те, 1903. — [4], 600с. — Библиогр.: с. 3—10.

- История Русской Церкви. — М.: Тип. Лисснера и Романа, 1880—1911.

- Т. 1: Период первый. Киевский или домонгольский, 1-я половина тома. — 1880. —XXIV, 793 с.

- Т. 1: То же, 2-я половина тома. — 1881. — [6], 792, XV с.

- Т. 2: Период второй. Московский. От начала монголов до митрополита Макария включительно, 1-я половина тома. — 1900. — VII, 919с.

- Т. 2: То же, 2-я половина тома. — 1911 (обл. 1917). — 616 с.

- История Русской Церкви. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Имп. о-во истории и древностей российских при Моск. ун-те. 1901—1911 (обл. 1917).

- Т. 1: Период первый. Киевский или домонгольский, 1-я половина тома. — 1901. — III—XXIV, 968 с.

- Т.1: То же, 2-я половина тома. — 1904. — [6J, 926, XVIII с.

- Т. 2: Период второй. Московский. От нашествия монголов до митрополита Макария включительно, 2-я половина тома. — 1917.—616с.

- Археологический атлас ко второй половине 1-го тома. — 1906. —34 с., 63л., ил.

- К вопросу о начале книгопечатания в Москве. — Сергиев Посад: 2-я тип. Снегиревой, [1895]. — 10 с. — Отт. из: Богослов, вестник. — 1895. — № 2.

- К вопросу о церковной реформе. — М.: Тип. Штаба Моск. воен. окр., 1906. — 23 с.

- К нашей полемике со старообрядцами. (Общие вопросы: Что было причиною возникновения у нас раскола старообрядства?) // Богословский вестник. Москва, 1892. Т. 1. № 1. С. 45-76 (2-я пагин.). (Начало.)]

- К нашей полемике со старообрядцами. (Общие вопросы: Как явилась у Никона мысль об исправлении обрядов и книг и что такое было или в чем состояло его исправление книг?) // Богословский вестник. Москва, 1892. Т. 1. № 2. С. 277—312 (2-я пагин (Продолжение.)

- К нашей полемике со старообрядцами. (Общие вопросы: Необходимо ли было Никоново исправление обрядов и книг) // Богословский вестник. Москва 1892. Т. 1. № 3. С. 485—506 (2-я пагин.).

- К нашей полемике со старообрядцами. (Общие вопросы: О перстоложении для крестного знамения и благословения) // Богословский вестник. Москва, 1892. Т. 2. № 4. С. 34-72 (2-я пагин.).

- К нашей полемике со старообрядцами. (Частные вопросы: О песни аллилуйя) // Богословский вестник. Москва, 1892. Т. 2. № 5. С. 197—223 (2-я пагин.). (Окончание.)

- К нашей полемике со старообрядцами: О происхождении раскола старообрядства: Ответ на статью свящ. С. Ледовского «О греко-восточном православии», помещенную в «Братском слове». — Сергиев Посад: 2-я тип. Снегиревой, [1895]. — 40 с. — Отт. из: Богослов, вестник. — 1895. — № 3—4.

- К нашей полемике со старообрядцами: Ответ о. протоиерею И. Г. Виноградову // Богословский вестник 1893. Т. 3. № 8. С. 315—326 (2-я пагин.).

- К нашей полемике с старообрядцами. — Сергиев Посад: Тип. Снегиревой, 1892. — [2], 154 с. — Отт. из: Богослов, вестник. — 1892. — № 1—5.

- К нашей полемике со старообрядцами. — М.: Унив. тип., 1896. — 49 с. — Из: Чтения в Имп. о-ве истории и древностей российских при Моск. ун-те. — 1896.

- К нашей полемике с старообрядцами: (Дополнения и поправки к полемике относительно общей её постановки и относительно главных частных пунктов разногласия между нами и старообрядцами). — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Тип. О-ва распростр. полезн. кн., 1905. — [6], 260 с.

- Кирилл и Мефодий. Главнейшие источники для истории свв. Кирилла и Мефодия, сочинение А. Д. Воронова. Киев, 1878: Рец. — [СПб.]: Тип. Имп. Акад. наук, 1880. — 9 с.

- Краткий очерк истории православных Церквей Болгарской, Сербской и Румынской или Молдо-Валашской. М., 1871. — 732 с.

- Митрополит всея России Максим. — Сергиев Посад: Тип. Снегиревой, [1894]. — 9с. — Отт. из: Богослов, вестник. — 1894. — № 5.

- Митрополит всея России св. Петр. — Сергиев Посад: 2-я тип. Снегиревой, 1892. — 50 с. — Отт. из: Богослов, вестник. — 1893. —№ 1.

- Митрополит всея России Феогност. — Сергиев Посад: 2-я тип. Снегиревой, [1893]. — 23 с. — Отт. из: Богослов, вестник. — 1893. — № 1.

- О реформе в быте Русской Церкви: Сб. статей. — М.: Имп. о-во истории и древностей российских при Моск. ун-те, 1913. — X, 132 с. — Библиогр.: с. 129—130.

- Об образе действования православных государей греко-римских в IV, V и VI веках в пользу Церкви, против еретиков и раскольников. — М.: Тип. Готье, 1859. — [2], 67 с. — Авт. установлен по изд.: Рус. анонимные и подписанные псевдонимами произведения печати… — Л., 1977. — Вып. 2. — С. 47.; То же. — 2-е изд. — М.: Иждивением моск. купца Сапелкина, Тип. Каткова, 1860. — 73 с. — Из: Творения св. Отцев в рус. пер.

- Обращение всей Руси в христианство Владимиром и совершенное утверждение в ней христианской веры при его преемниках // Журнал Министерства народного просвещения. — 1877. — Т. 190. — № 3. — Отд. 2. — С. 100—163; Т. 191. — № 5. — Отд. 2. — С. 26—47.

- Ответ на статью «Московский академический историк о житии преп. Сергия», напечатанную в журнале «Странник», [подписанную буквой И]. — Сергиев Посад: Тип. Снегиревой, [1893]. — 52 с. — Отт. из: Богослов, вестник. — 1893. — № 10 и 11.

- Ответ о. протоиерею И. Г. Виноградову. — [М., 1893]. — 12 с. — Отт. из: Богослов, вестник. — 1893. — № 8.

- Отзыв о сочинении г. С. Голубева «Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники». Т. 1. — [СПб.]: Тип. Имп. Акад. наук. [1885]. — 17с. — Из: Отчет о двадцать седьмом присуждении наград графа Уварова…

- Отзыв о труде профессора А. Д. Воронова «Кирилл и Мефодий. Главнейшие источники для истории святых Кирилла и Ме-фодия». Киев, 1878 // Записки Имп. Акад. наук. — 1880. —Т. 37. — Прил. № 4. — С. 153—161.

- Отчет о заграничном путешествии (с конца мая 1872 г., полтора года) в Грецию и Славянские православные земли, для ближайшего ознакомления с внутренним бытом современной и памятниками исторической церковной жизни // Журналы Совета Московской Духовной Академии за 1884 г. — М., 1875. — С. 8—21.

- Очерк истории просвещения у греков со времени взятия Константинополя турками до настоящего столетия: I. Школы. П. Писатели. — М.: Правосл. обозрение. Ценз. 1872. — 47 с. — Отт. из: Правосл. обозрение. — 1872. — № 5 (май). — С. 699—730; № 6 (июнь). — С. 818—841; № 7 (июль). — С. 35—58.

- Ответ на статью: Н. Московский академический историк о житии преподобного Сергия // Богословский вестник 1898. Т. 4. № 10. С. 153—178 (2-я пагин.)

- Памяти заслуженного профессора Московской Духовной Академии Петра Симоновича Казанского// Правосл. обозрение. — 1878.—Т. 1.—№ 3. — С. 499—508.

- По поводу перестроя В. И. Ламанским истории деятельности Константина Философа, первоучителя славянского. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1907. — 15с. — Отт. из: Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук. — 1907. —Т. 12.

- Порабощение Руси монголами и отношение ханов монгольских к Русской Церкви или к вере русских и к их духовенству. — Сергиев Посад: 2-я тип. Снегиревой, 1893. — 55 с. — Отт. из: Богослов, вестник. — 1893. —№ 7.

- Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра: Жизнеописание преподобного Сергия и путеводитель по Лавре. — Сергиев Посад: 2-я тип. Снегиревой, 1892. — Разд. паг., 4 л. ил.: ил., пл., карт. — Библиогр. в тексте; То же. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Синодальная типография, 1909. — VI, 423 с.. 20 л. ил. — Библиогр.: с. 97—99.

- Разбор сочинения В. Жмакина «Митрополит Даниил и его сочинения». — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1882. — 22 с. — Из: Отчет о двадцать пятом присуждении наград графа Уварова…

- Речь о значении преподобного Сергия Радонежского в истории нашего монашества, произнесенная в торжественном собрании Московской Духовной Академии, бывшем 26 сентября 1892 года. — Сергиев Посад: 2-я тип. Снегиревой, 1892. — 17с. — Отт. из: Богослов, вестник. — 1892. — № 11.

- Святые Константин и Мефодий, первоучители славянские: [Речь, произнесенная в торжественном собрании Московской Духовной Академии 6 апр.

- Святые Константин и Мефодий, первоучители славянские: [Речь, произнесенная в торжественном собрании Московской Духовной Академии 6 апр. 1885 г.). — М.: Тип. Волчанинова, 1885. — [2], 69 с.

- Христианство в России до Владимира Святого // Журнал Министерства народного просвещения. — 1876. — Т. 187. — № 9. — Отд. 2. — С. 46—84 ; № 10. — Отд. 2. — С. 133—169.

- Святые Константин и Мефодий — апостолы славянские.// Богословские труды. — М. 1985. — № 26. — С. 91-154

Remove ads

Примечания

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads