Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Изменение климата Арктики

Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Измене́ние кли́мата в А́рктике происходит в 3-4 раза быстрее, чем в среднем на планете. Из-за эффекта «полярного усиления» регион станет «совершенно другим» к 2050 году. Потепление уже привело к значительному сокращению площади арктического морского льда, ускорению таяния Гренландского ледяного щита и деградации вечной мерзлоты[1].

Арктика — самый быстро нагревающийся регион планеты. Уже в первой половине XX века здесь зарегистрировали резкий температурный скачок: между 1920‑ми и ранними 1940‑ми среднегодовая температура выросла примерно на 2 °C[2]. За 1971—2019 годы регион к северу от 60‑й параллели прогрелся в среднем на 3,1 °C (≈ 0,75 °C за декаду) — втрое быстрее средних темпов потепления на планете (около 1 °C за период)[3][4]. Климатологи не исключают полного исчезновения льдов Баренцева моря уже при глобальном потеплении на +1,5 °C[4].

Последствия ускоренного нагрева уже выходят далеко за рамки самого полярного региона. Криосфера стремительно теряет массу: с 1994 по 2017 год планета лишилась ≈ 28 трлн т льда, из них 7,6 трлн т пришлись на морской лёд Арктики[5]. Ледозависимые нерпы, моржи и белые медведи теряют охотничьи площадки, их популяции могут заметно сократиться или исчезнуть к концу века при сценарии высоких выбросов[6][7].

На суше Гренландский ледяной щит за 1992—2018 годы утратил 3902 ± 342 Гт, добавив к мировому океану около 1,6 см[5]; при сценарии наиболее пессимистичном сценарии (SSP5‑8.5) его вклад к 2100 году может достигнуть 0,18 м[1]. Полное таяние щита грозит ростом уровня моря на 7,4 м[8].

Таяние вечной мерзлоты ставит под удар инфраструктуру и климатические цели. В верхних трёх метрах грунта хранится около 1500 Гт органического углерода; деградация мерзлоты при потеплении на 2 °C способна добавить ≈ 0,09 °C к глобальной температуре, а при 4 °C — до 0,4 °C[9]. К 2050 году под угрозой окажутся свыше 36 000 зданий, 13 000 км дорог и ≈ 100 аэропортов по всему Северу[10]; Всемирный банк оценивает ежегодный ущерб только для Российской Федерации в $2,5-3 млрд[10].

Remove ads

Повышение температуры

Суммиров вкратце

Перспектива

Первые признаки значительного потепления Арктики были отмечены в первой половине XX века. Между 1920-ми и началом 1940-х годов средняя годовая температура выросла примерно на 2 °C, при этом максимальный скачок пришёлся на 1930-е годы (+1,7 °C). Для сравнения, максимальный годовой прирост в 2000 году составил 1,5 °C[2][11]. Исследователи связывают этот эпизод с положительными аномалиями температуры поверхности моря в Атлантическом и Тихом океанах (фаза тихоокеанского декадного колебания)[12].

Новая фаза ускоренного потепления началась с конца 1970-х годов, став с тех пор неуклонной. К 2019 году Специальный доклад ООН констатировал, что Арктика нагревается более чем в два раза быстрее, чем планета в целом. В 2021 году Шестой оценочный доклад МГЭИК дал этой тенденции самостоятельное название — «арктическое усиление»[3][13].

К 2021 году появились данные, что Арктика нагревалась уже в три раза быстрее глобального среднего уровня (на +3,1 °C с 1971 по 2019 годы при глобальном потеплении на +1 °C)[3]. Более детальные оценки внутри Полярного круга показали, что темпы потепления достигли +0,75 °C за десятилетие – в 4 раза выше глобальных +0,19 °C за декаду. Максимальное потепление зарегистрировано у архипелагов Шпицберген и Новая Земля (до +1,25 °C за декаду — в 7 раз быстрее, чем в среднем на Земле). Климатологи не исключают полного исчезновения льдов Баренцева моря уже при глобальном потеплении на +1,5 °C[4]. Даже самые пессимистичные модели начала 2020-х годов недооценивали наблюдаемые темпы потепления в Арктике примерно на треть[3][13].

Приземная температура

По данным европейской службы Copernicus, арктические температурные аномалии в первой четверти XXI века оказались крайне резкими: средняя температура региона превысила доиндустриальные уровни на +2,7 °C, причём ускорение потепления наблюдается именно с начала века[14]. Пять самых тёплых лет в истории наблюдений пришлись на период после 2016 года[15]. По геологическим данным, это самое значительное потепление минимум за последние 4200 лет[16].

Десятилетие 2011–2020 годов стало самым тёплым в Арктике за всю историю инструментальных наблюдений[17]. 2016 год оказался рекордным: среднегодовая аномалия составила +3,3 °C по сравнению с 1981–2010 годами, в январе–феврале превышая норму на +4–5,8 °C[18][19]. В 2020 году средняя аномалия составила +2,2 °C относительно 1981–2010 годов[20]. По данным NOAA (отчёт Arctic Report Card), в период с октября 2023 по сентябрь 2024 года средняя аномалия была ниже (+1,2 °C к 1991–2020), но отдельные сезоны и регионы снова оказались намного теплее нормы (например, осенью на Аляске и в Канаде отклонение достигало +4–6 °C)[17].

Абсолютные температурные рекорды сезона отличаются от среднегодовых. Летом 2020 года в Верхоянске (Россия) температура достигла +38 °C — арктический рекорд, официально признанный Всемирной метеорологической организацией[21]. Зимой 2018 года на вершине ледяного щита Гренландии температура достигала +6 °C, а около 30 станций по всей Арктике показали отклонения не менее +5,6 °C от нормы[22][23].

Температура поверхности моря

Арктические поверхностные воды стабильно теплеют, что ведёт к беспрецедентному сокращению площади морского льда. Из 18 минимальных значений ледового покрова за всю историю наблюдений 17 были зарегистрированы с 2006 по 2023 год[7]. Температура поверхности моря (ТПМ) к северу от 65° с. ш. ежегодно возрастает примерно на 0,03 °C, в более южной зоне (50–65° с. ш.) — примерно на 0,04 °C/год[24].

В августе 2024 года большинство мелководных арктических морей превысили климатическую норму (1991–2020) на 2–4 °C, в то время как Чукотское море местами оставалось на 1–4 °C холоднее нормы. Средняя температура воды в приатлантической части Баренцева моря достигла около +12 °C[24].

Согласно данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), глобальная средняя ТПМ за период 1850–1900 к 2011–2020 годам выросла на +0,88 °C (более двух третей этого прироста приходится на период после 1980 года). Главной причиной является антропогенное воздействие, которое с высокой вероятностью объясняет сокращение ледников и уменьшение площади арктического морского льда примерно на 40 % в сентябре и на 10 % в марте в периоде между 1979–1988 и 2010–2019 годами[1].

Remove ads

Причины

Суммиров вкратце

Перспектива

Основной причиной потепления Арктики является антропогенное изменение климата, вызванное выбросами парниковых газов. Согласно оценкам МГЭИК от 2021 года, примерно 1,1 °C глобального потепления с 1850–1900 годов обусловлена именно человеческой деятельностью[25]. Климатические модели показывают, что без антропогенных факторов температура Арктики в последние десятилетия практически не изменилась бы, а естественные климатические циклы даже способствовали бы небольшому похолоданию с середины XX века[26]. Природные факторы (солнечная активность, вулканизм, океанические и атмосферные колебания) не способны объяснить наблюдаемое с конца XX века потепление: их влияние крайне мало по сравнению с парниковыми газами[12].

Дополнительными важными причинами являются:

- Чёрный углерод (сажа). Несмотря на относительно небольшой глобальный эффект, локально в Арктике сажа значительно усиливает потепление. По оценкам, выбросы стран Арктического совета ответственны примерно за 32 % регионального нагрева, вызванного чёрным углеродом[27]. Ведущий источник сажи — нефтегазовая отрасль, в частности факельное сжигание попутного газа, дающее до 42 % её выбросов в Арктике. Снижение выбросов короткоживущих загрязнителей на 60 % к 2050 году могло бы охладить Арктику примерно на 0,2 °C[28].

- Другие аэрозоли и короткоживущие загрязнители. До 1970-х годов высокие выбросы сульфатных аэрозолей из Европы и Северной Америки охлаждали Арктику, экранируя солнечное излучение и даже способствуя росту площади льдов[29]. После заметного ужесточения экологических норм в США и ЕС (снижение SO₂ примерно на 50 %) в 2020-х годах скрытое ранее действие парниковых газов проявилось в полную силу, резко ускорив потепление региона[29][30][31].

- Озоноразрушающие вещества. Даже в небольших концентрациях фреоны и родственные промышленные газы обладают очень высоким потенциалом глобального потепления. За период 1955—2005 годов они могли вызвать до 37 % наблюдаемого нагрева Арктики и треть летней потери морского льда[32].

- Тропосферный озон. Перенос озона из средних широт зимой и весной способствует удержанию тепла в Арктике. По данным NASA, газ отвечает за треть или даже половину сезонного потепления региона в это время года[33].

- Лесные и торфяные пожары. Усиление пожаров, связанное с изменением климата, приводит к увеличению выбросов парниковых газов и сажи. Например, масштабные пожары в Сибири (2019—2021) почти удвоили концентрацию чёрного углерода в летней Арктике[34]. Без мер адаптации будущие пожары способны дополнительно ускорить потепление в регионе примерно на 35 %[35]. В 2024 году после масштабных пожаров в Канаде[англ.] общий объем выбросов углерода в результате лесных пожаров в высоких северных широтах оказался шестым по величине за 22-летний период спутниковых наблюдений (почти 150 млн т эквивалента углерода), а выбросы к северу от Полярного круга оказались третьими по величине[36].

- Транспорт загрязнителей. «Арктический смог» — перенос сульфатов и сажи из южных регионов Евразии и Северной Америки. Смог оседает на снегу и льду, снижая их альбедо и ускоряя таяние[37]. Этот перенос загрязнителей может объяснять до половины зимнего потепления в регионе[33].

Remove ads

Полярное усиление

Суммиров вкратце

Перспектива

Арктика нагревается значительно быстрее остальной планеты, этот феномен получил название полярного (или арктического) усиления. Термин, впервые предложенный климатологами Сюкуро Манабэ и Рональдом Стоуффером[англ.] (1980), обозначает ускоренное потепление к северу от 60-й параллели. Например, в 1971–2019 годах температура в Арктике выросла примерно на 3,1 °C, тогда как в среднем по Земле — около 1 °C[3]. Хотя аналогичное явление наблюдается и в Антарктике, там оно выражено значительно слабее из-за обширного холодного океана, окружающего континент[7][13][38].

Арктическое усиление обусловлено несколькими механизмами, создающими положительные обратные связи, которые многократно усиливают первоначальное глобальное потепление. Наиболее выражено это в холодный период (осенью и зимой)[17]. Среди основных механизмов выделяются:

- Петля альбедо льда и снега. Белые поверхности снега и льда отражают до 80–90 % солнечных лучей. При таянии льда обнажается тёмная поверхность воды или почвы, поглощающая значительно больше солнечной энергии. В результате нагрев ускоряется, провоцируя дальнейшее таяние и замыкая порочный круг. Этот механизм действует преимущественно в светлое время года; зимой, в период полярной ночи, он не работает напрямую[7][13]. Согласно расчётам, полная потеря арктического морского льда ускорила бы глобальное потепление примерно на 25 лет[39]. Спутниковые измерения показали, что за период 1979–2011 гг. таяние морского льда добавило около +0,21 Вт/м² к глобальному радиационному балансу, что соответствует примерно четверти эффекта от общего увеличения концентрации CO₂ за это время. Полностью безлёдное лето увеличило бы показатель до +0,71 Вт/м², что эквивалентно дополнительным выбросам около 1 трлн тонн CO₂[40].

- Атмосферно‑океанический теплообмен. Летом арктические воды поглощают больше тепла из-за более раннего исчезновения льда. Зимой океан, покрытый тонким льдом или открытой водой, отдаёт накопленное тепло атмосфере. В прежние времена толстый многолетний лёд изолировал океан и удерживал тепло, но теперь «парящий» океан активно нагревает воздух. Поэтому осенью и зимой температура в Арктике значительно превышает прошлые нормы[17]. Спутниковые наблюдения показывают, что за 1980–2020 годы мелководные окраинные моря Северного Ледовитого океана потеплели примерно на 2 °C[7].

- Парниковый эффект водяного пара и облаков. Усиление испарения в потеплевшей Арктике увеличивает содержание водяного пара в атмосфере, усиливая локальный парниковый эффект. Это способствует дальнейшему сокращению разницы температур между полюсом и экватором[41].

- Ослабление циркуляции океана. Ослабление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции[англ.] (AMOC) уменьшает возврат холодной воды на юг, при этом тёплые тропические воды продолжают поступать в Арктику. В результате регион удерживает больше тепла, усиливая таяние льдов, особенно заметно с 2000-х годов[41][42].

- Локальная стратификация атмосферы (эффект температурной инверсии). Инверсионные слои препятствуют вертикальному перемешиванию воздуха (конвекции), удерживая тепло у поверхности и дополнительно усиливая потепление нижних слоёв атмосферы[14].

Несмотря на признание феномена, консенсуса относительно масштабов и скорости арктического усиления нет, так как исследователи по-разному определяют границы региона: одни по широте (60–70° с. ш.), другие — по климатическим и экологическим критериям[13].

Remove ads

Гренландский ледяной щит

Суммиров вкратце

Перспектива

Гренландский ледяной щит — крупнейший массив льда в Арктике, покрывающий около 80 % острова. Его площадь ≈ 1,7 млн км² — сопоставима с площадью Аляски, самого крупного штата США. Максимальная толщина превышает 3 км, а общий объём оценивается в 2,9 млн км³[43]. Таяние щита является ключевым фактором потенциального подъёма уровня моря (до +7,4 метров при полном таянии). Щит теряет массу ежегодно с 1998 года[44]. Среднегодовая температура воздуха над Гренландией с 1952 по 2017 годы росла на +0,23 °C за десятилетие, с наиболее быстрым потеплением на юго-востоке (+0,70 °C за декаду) и севере острова (+0,42 °C за декаду)[45].

Температура верхних слоёв льда также повышается: после небольшого охлаждения до 1980-х годов с 1985 года начался интенсивный рост примерно на +0,7 °C за десятилетие[46]. В 2024 году среднегодовая температура на Гренландии была близка к норме 1991–2020 годов, однако на севере (станция Моррис Джесуп) были зафиксированы рекордно высокие температуры в сентябре (аномалия +2,2 °C) и декабре (аномалия +3,4 °C)[46].

Из-за потепления темпы таяния льда ускоряются. Уже в 2020-е годы Гренландия стала главным источником подъёма уровня моря, превысив суммарный вклад горных ледников[26]. Средние ежегодные потери ледяного щита выросли с 175 млрд тонн в 2000–2009 годы до 243 млрд тонн в 2010–2019 годах[1]. В целом с 1992 по 2018 год Гренландия потеряла около 3902 ± 342 Гт льда, что подняло мировой океан примерно на 1,6 см[5]. По спутниковым данным GRACE/GRACE-FO средний ежегодный баланс льда в 2002–2023 годах составил −266 ± 16 Гт. В период с сентября 2023 по август 2024 года потери оказались минимальными за последнее десятилетие (−55 ± 35 Гт) благодаря обильным снегопадам и умеренному летнему таянию, несмотря на усиление ледникового стока[44].

К концу века вклад Гренландского щита в подъём уровня моря прогнозируется от 0,01–0,10 м по сценарию SSP1‑2.6 до 0,09–0,18 м по сценарию SSP5‑8.5 относительно периода 1995–2014 годов[1]. Для низменных районов Арктики это означает усиление береговой эрозии и наводнений. Дополнительный приток талой воды в Северную Атлантику может также ослабить термохалинную циркуляцию (включая Гольфстрим), что существенно изменит климат в Европе и Северной Америке[47].

Remove ads

Вечная мерзлота

Суммиров вкратце

Перспектива

Вечная мерзлота — круглогодично замёрзшие грунты — покрывает около 15 % суши в Северном полушарии. По данным МГЭИК, в 2007–2016 годах температура её поверхности в среднем повысилась на 0,17–0,41 °C[1]. Сокращение морского льда приводит к ускоренному нагреву арктических земель (+1,60 °C/декаду против обычных +0,46 °C/декаду), распространяя этот эффект на 1500 км вглубь континентов. Дополнительное тепло усиливает деградацию вечной мерзлоты, способствуя появлению таликов (незамёрзших слоёв почвы). В XXI веке прогнозируется масштабная деградация мерзлоты: даже при ограничении потепления до +2 °C к 2100 году может исчезнуть около 25 % её приповерхностной площади[48]. При умеренных сценариях (2–3 °C) исчезнет 50–75 %, а при потеплении на 3–5 °C — до 90 %[9]. Это приводит к изменениям экосистем, включая расширение кустарников, смещение маршрутов перелётных птиц и ухудшение условий для северных оленей[49]. Из-за инерционности процесса даже после стабилизации климата и потенциальном похолодании утраченная мерзлота вернётся лишь спустя сотни или тысячи лет[9].

С начала XX века глубина сезонного оттаивания («активный слой») постоянно увеличивается, особенно в высокогорьях Европы и Азии[1]. По оценкам, объём вечной мерзлоты в верхних трёх метрах земли будет сокращаться на 25 % на каждый 1 °C повышения глобальной температуры воздуха на поверхности[1]. Таяние уже вызвало серьёзные санитарно-экологические проблемы: например, в 2016 году на Ямале из-за жары вскрылось захоронение оленей, погибших от сибирской язвы в 1940-х годах, что привело к более чем 90 госпитализациям и смерти одного ребёнка[50][51].

Если потепление ограничится 2 °C, постепенная деградация мерзлоты добавит около 0,09 °C к глобальной температуре к концу века[52]. При сценарии потепления на 4 °C возможен быстрый (около 50 лет) распад мерзлоты, что приведёт к дополнительному росту глобальной температуры на 0,2–0,4 °C[53].

В зоне вечной мерзлоты живёт около 4 млн человек, ещё 10 млн находятся в регионах, где инфраструктура зависит от стабильности мерзлых грунтов[54]. Примерно 70 % объектов — здания, дороги, трубопроводы — требуют сохранения мерзлоты. В России более 15 % нефти и 80 % газа добывается в арктических регионах, а стоимость инфраструктуры, зависящей от мерзлоты, оценивается примерно в 250 млрд долларов[55].

К 2050 году деградация вечной мерзлоты в Арктике поставит под угрозу более 36 тысяч зданий, около 13 тысяч километров дорог и примерно 100 аэропортов[10]. Уже сейчас просадка фундаментов приводит к деформации дорог, повреждению ЛЭП и разрывам трубопроводов в России, Канаде и на Аляске[26][56]. В Западной Сибири и на Аляске участились термокарстовые провалы; крупнейший и продолжающий расти — кратер Батагайка в Якутии, достигающий 1 км в длину и 100 м в глубину[50].

Всемирный банк прогнозирует, что к 2050 году ежегодный ущерб для России от деградации мерзлоты составит 2,5–3 млрд долларов. На Аляске затраты на инфраструктуру возрастут примерно на 10 % (≈ 5,5 млрд долларов) к 2100 году при высоком сценарии выбросов (RCP8.5)[10].

Remove ads

Последствия изменения температур в Арктике

Суммиров вкратце

Перспектива

Снежный и ледяной покров

Морской лёд

За период 1994–2017 годов планета потеряла около 28 трлн тонн льда, из которых 7,6 трлн пришлось на арктический морской лёд. Другие крупные потери составили антарктические шельфовые ледники (6,5 трлн тонн), горные ледники (6,1 трлн тонн), Гренландский (3,8 трлн тонн) и ледяной щит Антарктиды (2,5 трлн тонн) ледяные щиты. С начала 1990-х скорость потери льда выросла на 57 %[5].

Шестой оценочный доклад МГЭИК прогнозирует, что уже до 2050 года арктический морской лёд в сентябре будет сокращаться до менее 1 млн км². Модели CMIP6 указывают, что первые «почти безлёдные» сентябри могут наступить при накопленных после 2020 года выбросах менее 1000 Гт CO₂. Полностью безлёдная Арктика станет нормой к концу века при сценарии высоких выбросов[57].

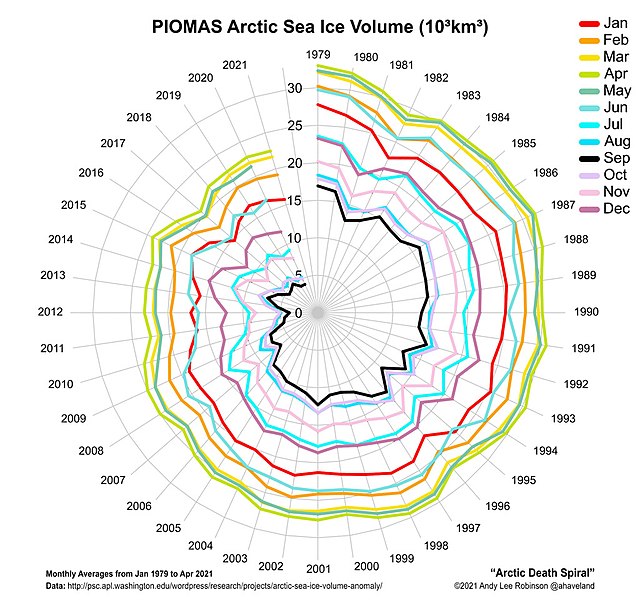

Спутниковые наблюдения, ведущиеся с 1979 года, фиксируют стабильное сокращение площади морского льда примерно на 13 % за десятилетие. Летний минимум зафиксирован в сентябре 2012 года (3,4 млн км² против ~7 млн км² в 1980-е)[1][58][59]. Зимний максимум также уменьшается: к марту 2024 года площадь сократилась до 15,65 млн км², потеряв с 1979 года ледовый покров размером с Пакистан[60][61].

Одновременно резко сокращается толщина и площадь многолетнего льда: с примерно 30% площади арктического бассейна в марте 1985 года до 1,2 % в марте 2019 года. Прогнозы указывают, что безлёдное лето в Арктике может наступить до 2050 года[1]. Сезон таяния за 1979–2013 годы удлинился примерно на пять дней в основном из-за более позднего замерзания осенью[62].

Баренцево море — «горячая точка» климатических изменений, где потепление происходит в семь раз быстрее среднего по планете. Некоторые исследования называют потерю льда в этом море отдельной точкой невозврата, возможной уже при глобальном потеплении в 1,5 °C[8][63][64][65].

Снежный покров и площадь ледников суши

Снежный покров Северного полушария также сокращается. С 1979 по 2001 год его площадь в сентябре уменьшилась на 7 % за десятилетие[62]. В период 1981–2010 годов средняя площадь снежного покрова в Северном полушарии снижалась примерно на 1,9 млн км² на каждый градус глобального потепления, а весенний покров уменьшался примерно на 8 % на каждый 1 °C роста температуры[1][58]. С 2010 года снег в Арктике сходит на 1–2 недели раньше; в 2024 году в Северной Америке был отмечен кратчайший снежный сезон за последние 26 лет[66].

Ледники на суше реагируют на потепление медленнее, но, даже если удастся стабилизировать выбросы и климат, они продолжат терять свою массу на протяжении десятилетий.. При потеплении на 1,5–2 °C сохранится 50–60 % текущей ледниковой массы; при 2–3 °C вне Антарктиды исчезнет до 60 % массы, а при 3–5 °C — до 75 %[1].

Снег и лёд играют важную роль в поддержании альбедо поверхности, стабильности вечной мерзлоты и пресноводных экосистем. Их сокращение усиливает нагревание поверхности и приводит к экстремальным погодным явлениям в Евразии и Северной Америке, включая засухи, штормы и вторжения холодного воздуха из Арктики из-за ослабления струйных течений[26][66].

Выбросы углерода и метана

Арктическая тундра, долгое время служившая хранилищем углерода, постепенно становится его активным источником. Основные источники выбросов парниковых газов в регионе включают:

- Таяние вечной мерзлоты. В мёрзлых арктических почвах накоплено около 1500 млрд тонн замёрзшего органического углерода — примерно в два раза больше, чем его содержится в атмосфере. С потеплением и сокращением площади морского льда вечная мерзлота начинает таять активнее: органика разлагается, высвобождая углекислый газ (CO₂) и метан (СН₄). Уже сейчас некоторые районы тундры превратились из поглотителей углерода в его источники, причём масштаб этих выбросов сопоставим с ежегодными выбросами отдельных крупных стран, таких как Япония[26][67]. По разным оценкам, к концу XXI века из мерзлоты дополнительно высвободится от 20 до 430 Гт CO₂-эквивалента[67][68][69], причём уже в ближайшие десятилетия и столетия атмосфера может получить от 5 до 15 % этого углерода[70]. Исследования показывают, что сокращение прибрежного морского льда и интенсивный прогрев тёмной открытой воды существенно ускоряют процессы таяния прибрежной мерзлоты и увеличивают выбросы метана из северных заболоченных территорий. Так, в 2005–2010 годах ежегодные выбросы метана были на 1,7 млн тонн выше, чем в 1981–1990 годах[71].

- Лесные пожары в Арктике также являются важным источником выбросов парниковых газов: по данным NOAA, за период с 2003 по 2024 год ежегодно они выбрасывали около 207 млн тонн углерода[72]. Летом 2020 года температура в Сибири достигла 38 °C — рекорд за всю историю наблюдений за Полярным кругом. В том же году арктические пожары высвободили 244 млн тонн CO2, превысив предыдущие показатели на 35 %[73]. Пожары наносят значительный экономический ущерб: в 2018 году в северной Швеции огонь уничтожил 81 тыс. гектаров лесов и пастбищ, причинив ущерб саамским оленеводам на сумму 64 млн евро[10][74][75].

- Выбросы чёрного углерода (сажи), возникающие в результате сжигания тяжёлого топлива в арктическом судоходстве, факельное сжигание попутного газа при нефтедобыче, а также лесных пожаров. По состоянию на 2013 год, факельное сжигание газа обеспечивало от 42 до 52 % оседающего в Арктике чёрного углерода. В будущем прогнозируется дальнейший рост выбросов сажи из-за усиления судоходства и рыболовства в регионе[76][77].

- Гидраты метана (метановые клатраты) — соединения метана и воды (CH4·5.75H2O или 4CH4·23H2O), залегающие в арктических морских отложениях и сформировавшиеся после последнего ледникового периода[78]. Их глобальные запасы оцениваются от 700 до 10 000 Гт углеродного эквивалента, что значительно превышает современное содержание метана в атмосфере (~5 Гт). Даже частичная дестабилизация этих гидратов способна заметно повысить концентрацию метана и повлиять на климатическую систему[78][79]. Гипотеза «метангидратного ружья» предполагает возможность резкого массового выброса метана при потеплении океана, потенциально усиливающего глобальное потепление на 7–10 °C. Однако последние оценки МГЭИК считают такое развитие событий маловероятным в XXI веке[80].

Токсичные захоронения и вредные выбросы

К 2024 году в районах вечной мерзлоты насчитывалось около 4500 действующих и законсервированных объектов с опасными веществами, загрязнение выявлено в 13-20 точках Арктики. Примерно 70 % таких объектов расположены в России, около 18 % — в США и Канаде, остальные — в Гренландии и на Шпицбергене. Учёные предупреждают, что к концу XXI века до 25 % этих объектов из-за таяния вечной мерзлоты начнут высвобождать токсины в окружающую среду и пищевые цепочки[81].

Арктика содержит около 13 % мировых запасов неразведанной нефти и 30 % природного газа, но при этом также является местом захоронения опасных промышленных и военных отходов, таких как тяжёлые металлы, буровые растворы, химикаты, пестициды, ПХБ, радиоактивные материалы времён Холодной войны и разливы топлива[56][81]. В вечной мерзлоте также хранится примерно 56 млн литров природной ртути — это почти в два раза больше, чем содержится во всех океанах, атмосфере и почвах вместе взятых[82]. К 2100 году концентрация ртути в реке Юкон из-за таяния вечной мерзлоты может увеличиться на 14-200 %[83].

Кроме того, с начала 2000-х годов появились данные о сохранении в мерзлоте древних микроорганизмов и вирусов, способных оставаться активными тысячи лет. Самому старому обнаруженному вирусу из вечной мерзлоты к 2020 году было около 48,5 тыс. лет[84]. Предполагается, что на бо́льших глубинах могут сохраняться вирусы возрастом до миллиона лет, что потенциально представляет угрозу для людей и экосистем[85].

Влияние на погоду в средних широтах

Потепление Арктики оказывает значительное влияние на погоду умеренных широт, изменяя поведение струйных течений и полярного вихря. Снижение контраста температур между Арктикой и умеренными широтами делает волны Россби в атмосфере более выраженными и медленными. Это приводит к усилению и длительному сохранению погодных аномалий — как жарких антициклонов, так и прорывов холодного воздуха из Арктики[26][26]. Тем не менее, эти связи сложны и не всегда однозначны[86].

Исследования показывают, что уменьшение арктического льда весной усиливает китайский летний муссон. Потеря льда вокруг Гренландии осенью может также усиливать корейский летний муссон и косвенно влиять на индийский летний муссон[87].

Температура в северных средних широтах сильно зависит от состояния льдов Баренцева и Карского моря[88]. Другие данные показывают, что уменьшение льда в этих морях приводит к снижению снежного покрова в Северной Евразии и его увеличению в Центральной Европе[89]. Два отдельных исследования, опубликованных в 2021 году, показывают, что осенняя потеря льда приводит к более холодным зимам в Евразии, а зимняя — наоборот, к более мягким зимам[90]. Также есть предположения о связи между осенним сокращением льда в Баренцевом и Карском морях и увеличением июньских осадков в Южном Китае[91], а также состоянием ледового покрова озера Цинхай на Тибетском плато[92].

Потепление в высоких широтах Арктики увеличило частоту возникновения молний, что связано с ростом нестабильности атмосферы и её температурой. Эти изменения могут вызывать экстремальные холодные волны, периоды аномальной жары и резкие колебания количества осадков в Европе[93]. При глобальном потеплении выше 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным периодом, летние и осенние осадки в Арктике постепенно переходят из снега в дождь[94].

Изменение глобальной циркуляции океана

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) переносит тёплую воду к северу, существенно влияя на климат и морские экосистемы. После длительного стабильного периода AMOC начала ослабевать в XIX веке, а к середине XX века темпы ослабления усилились. В 2021 году её мощность была минимальной за последние столетия[95].

Шестой оценочный доклад МГЭИК (2021) прогнозирует дальнейшее снижение мощности AMOC в XXI веке. Даже если удастся остановить глобальное потепление, восстановление циркуляции займёт сотни лет[80]. Климатические модели без учёта пресной талой воды показывают, что к 2060 году AMOC может ослабнуть примерно на 30 %. Но с учётом притока в Северную Атлантику талых вод от тающей Гренландии и арктического льда, это снижение может наступить уже к 2040 году[96]. При глобальном потеплении на 2 °C мощность AMOC может сократиться примерно на треть по сравнению с уровнем 1950-х годов, что вызовет ускоренное потепление в южном полушарии, более холодные зимы в Европе и ослабление муссонов в северном полушарии[96].

Кроме того, учёные предполагают, что ускоренное таяние льдов Арктики может запустить новую циклическую осцилляцию, сравнимую с феноменом Эль-Ниньо в Тихом океане, с глобальными климатическими последствиями[97].

Изменение воздушных течений

Струйные течения — мощные западные ветры на границе тропопаузы — разделяют холодный арктический воздух и тёплый воздух умеренных широт. С изменением климата Арктики температурный контраст между севером и югом снижается, ослабляя струйные ветры. Это усиливает волнообразные колебания течений (волны Россби), которые становятся шире и медленнее, глубже проникая на юг и сильнее выпячиваясь на север[98][99]. Между 1979 и 2001 годами северное струйное течение постепенно смещалось к северу со средней скоростью 2,01 км в год[100].

Неустойчивость струйных течений приводит к изменению траекторий, интенсивности и частоты штормов. Более того, ослабленные течения способствуют развитию ураганов, которые обычно формируются в условиях малого сдвига ветров[98][99].

Потепление океанов в умеренных широтах и сокращение площади морского льда усиливают теплообмен между океаном и атмосферой, что дополнительно нагревает арктический воздух и увеличивает амплитуду волн струйных течений. Например, в 2024 году на Шпицбергене наблюдалась самая холодная зима за последние 20 лет, затем последовало быстрое весеннее таяние льда и рекордно тёплое лето с температурами выше +20 °C. Эти резкие перепады напрямую связаны с волнообразными колебаниями струйного течения. В то же время Центральная Европа столкнулась с разрушительными наводнениями, затронувшими около 2 млн человек[98].

Арктический полярный вихрь — полоса сильных ветров в стратосфере на высоте около 30 км над Северным полюсом — тоже становится нестабильным из-за сокращения ледяного покрова Арктики. Изменения в положении и интенсивности полярного вихря могут приводить к экстремальным холодам в средних широтах Евразии и Северной Америки. Исследования связывают уменьшение площади февральского морского льда в Баренцевом и Карском морях с 1980-х по 2000-е годы со смещением полярного вихря в сторону Евразии, что вызывало аномально холодные зимы в Сибири и Центральной Евразии. Однако данных по этому явлению пока недостаточно[86][98].

Экосистемы

Арктические экосистемы стремительно меняются под воздействием потепления. Эти перемены затрагивают как наземные биомы тундры и лесотундры, так и прибрежно-морские сообщества, влияя на биоразнообразие, продуктивность и традиционную хозяйственную деятельность.

Наземные экосистемы (тундра и лес)

За последние десятилетия спутники зафиксировали масштабное «озеленение» тундры[7]. Предполагается, что к 2050 году половина современной арктической тундры будет покрыта кустарниками и деревьями, что снизит альбедо поверхности и усилит локальное потепление[10].

Спутниковые наблюдения NASA и NOAA с помощью приборов MODIS[англ.] и AVHRR подтвердили, что растительность увеличилась на 37,3 % исследованных территорий Арктики, тогда как деградация отмечена только на 4,7 %[101][102]. В основном кустарники вытесняют мхи и лишайники[103].

Это негативно сказывается на северных оленях (карибу), лишая их доступа к ягельным пастбищам. Численность отдельных стад оленей карибу в Канадской Арктике за последние десятилетия сократилась более чем на 50 %. Летом 2019 года на Шпицбергене произошёл массовый падёж оленей (около 200 особей) из-за нехватки корма на фоне сокращения осадков из-за изменения климата[10][104].

Арктический климат постепенно становится субарктическим, позволяя животным с юга проникать на север. Например, бобры строят плотины в тундре, затапливая территории с вечной мерзлотой и ускоряя её таяние и выбросы метана[105]. На территориях, традиционно занимаемых белыми медведями, всё чаще появляются бурые медведи, рыжие лисицы и белохвостые олени. Такие изменения приводят к конкуренции за ресурсы и возникновению гибридных видов, ослабляющих уникальный генофонд арктических животных. Также возрастает риск переноса инфекций, таких как трихинеллёз, бруцеллёз и потенциально — чумы плотоядных[106].

Изменение растительности влияет на скорость круговорота углерода и чистый углеродный баланс Арктики. Рост растительности повышает поглощение CO₂, тогда как деградация бореальных лесов (особенно в Северной Америке) из-за засух, пожаров и загрязнений увеличивает выбросы углерода в атмосферу. В долгосрочной перспективе преобладает тенденция к увеличению концентрации углерода в атмосфере[107][108].

Морские экосистемы

Одно из позитивных последствий потепления Арктики — рост первичной продукции: из-за сокращения ледового покрова фитопланктон получает больше солнечного света. Общая продуктивность фитопланктона (биомасса водорослей) в арктических водах за 1998—2018 годы выросла примерно на 30 %, а в Евразийском секторе Арктики — более чем на 50 %[6][109].

В Арктику активно мигрируют субарктические рыбы: атлантическая треска, пикша, сельдь и скумбрия продвинулись с конца XX века на сотни километров севернее в Баренцевом море[6]. К 2010-м годам субарктические виды вытеснили коренные арктические примерно на 30 % акватории Баренцева моря[110]. На Аляске численность отдельных популяций лосося либо рекордно возросла, либо, напротив, резко сократилась[7].

Таяние льдов угрожает ледозависимым арктическим животным, таким как белые медведи, кольчатые нерпы, моржи и морские птицы, теряющим охотничьи территории и места для размножения. При текущих темпах выбросов парниковых газов эти виды к концу века могут оказаться на грани исчезновения. Уже в 2020-х годах полярные медведи испытывают серьёзные трудности с поиском пищи. Без существенного снижения выбросов к 2100 году популяции белых медведей практически исчезнут, останутся лишь единичные особи[26][111].

Коренные народы

Сокращение морского льда и таяние вечной мерзлоты напрямую затрагивают примерно 5 млн жителей циркумполярной зоны и её коренных народов, включая народы Канады, России, США, датской Гренландии, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии[81]. Повышается уязвимость поселений: разрушается инфраструктура, нарушаются цепочки снабжения продовольствием[112].

Из-за ухудшения ледовых условий затрудняются традиционный зимний промысел и передвижение по льду. Береговая эрозия усиливается, поскольку морской лёд больше не защищает побережья от штормовых волн. Например, в 2010-х годах свыше 85 % деревень коренных народов Аляски[англ.] столкнулись с наводнениями и разрушением берегов. Удлинение сезона навигации сопровождается усилением штормов, что осложняет и делает более опасным морской промысел[10].

Меняется гидрологический режим: зимой и осенью чаще идут дожди вместо снега, непредсказуемо влияя на маршруты миграции животных. Ледяные корки, образующиеся на пастбищах после дождей, затрудняют северным оленям доступ к лишайникам, основному корму, ставя под угрозу их выживание[26].

Remove ads

Судоходство

Суммиров вкратце

Перспектива

Сокращение площади летнего льда в Арктике за последние десятилетия привело к росту интереса к региону со стороны морской отрасли. Средняя продолжительность плавания по Северному морскому пути (СМП) вдоль Сибири уменьшилась с 20 дней в 1990-х до 11 дней в 2012—2013 годах[113]. В 1987 году по СМП СССР перевёз рекордные на тот момент 6,6 млн тонн грузов; этот показатель был превышен в 2016 году, когда Россия достигла объёмов в 7,4 млн тонн[17][114].

С 2013 по 2023 год число уникальных судов в Арктике выросло на 37 %. К 2030 году через Арктику может проходить до 2 % мирового морского грузооборота, к 2050-му — около 5 %. По данным Арктического совета, даже небольшое увеличение судоходства (на 1-2 %) способно значительно повысить выбросы чёрного углерода вблизи быстро сокращающегося морского льда[26][47].

Несмотря на недавно введённый Международной морской организации (IMO) запрет на использование тяжёлого нефтяного топлива[англ.] (HFO) в Арктике, 74 % судов пока смогут продолжать его использовать. Однако существуют экологичные альтернативы, например дистилляты. Норвегия уже ввела строгий запрет на использование HFO в районе Шпицбергена с серьёзными штрафами для нарушителей. Ряд судоходных компаний добровольно отказались от плавания в Арктике в рамках инициативы Ocean Conservancy[англ.][26].

К концу XXI века Северный морской путь будет свободен ото льда от трёх до шести месяцев ежегодно, а Северо-Западный проход (СЗП) — от двух до четырёх месяцев[115]. По пессимистичным прогнозам, к 2070-м годам станет возможной круглогодичная навигация для судов класса Polar Class[англ.] 6[116].

Прогнозируется, что уже в 2030-х годах суда смогут совершать самостоятельные рейсы по Арктике летом, а в 2050-е годы это станет нормой. Россия намерена увеличить объём перевозок по СМП до 100 млн тонн к 2030 году, а позже — до 200 млн тонн ежегодно[115][117].

Использование арктических маршрутов способно сократить расстояния между Европой и Азией на 40 %, снизив расход топлива и выбросы CO₂ на 49-78 %[113]. Однако судоходство в Арктике связано с рисками: в 2012 году в Северном Ледовитом океане впервые были зафиксированы высокие волны (арктические зыби) до 5 метров. По мере таяния льдов площадь открытой воды увеличивается, позволяя волнам достигать размеров, опасных для судов[118].

Remove ads

Наблюдения

Суммиров вкратце

Перспектива

Измерения температуры воздуха в Арктике исторически проводились наземными метеостанциями и экспедициями. Сеть регулярных наблюдений начала формироваться в конце XIX — начале XX века, однако долгое время данные оставались разреженными[17]. С 1979 года регулярные спутниковые наблюдения обеспечили полное покрытие Арктики, предоставив точные данные о температуре и ледовом покрове[3]. Особенно важны полярно-орбитальные спутники, пересекающие высокие широты при каждом витке, что позволило зафиксировать и подробно изучить феномен ускоренного потепления[119]. Основные программы наблюдений в Арктике включают:

- Европейское космическое агентство (ЕКА) в рамках инициативы Climate Change Initiative (CCI) и программы Copernicus собирает данные по ключевым климатическим переменным (ECVs), включая облачность, радиационный баланс и состояние льда и снега[119].

- НАСА и Европейское космическое агентство развернули специализированные миссии для Арктики: спутник ICESat-2[англ.] и спутник CryoSat-2 измеряют толщину льда с помощью лазерной и радарной альтиметрии[120], Sentinel-1[англ.] (Copernicus) отслеживает дрейф льдов[121], а спутники NOAA и Еврометсата отслеживают температуру поверхности и облачность в высоких широтах[122].

- На суше установлены автоматические многофункциональные метеостанции и климатические обсерватории, такие как станция Барроу на Аляске, непрерывно мониторящая более 200 параметров атмосферы, включая концентрации парниковых газов[123].

- В океане и на дрейфующих льдах действует Международная арктическая буйковая программа[англ.] (IABP), включающая около 200 активных буёв, фиксирующих температуру, давление и другие параметры. В приполярных морях используются также закреплённые океанографические станции и профилирующие аппараты, замеряющие температуру и солёность воды подо льдом[123].

Remove ads

Прогнозы

Суммиров вкратце

Перспектива

Для оценки будущего потепления учёные используют климатические модели и различные сценарии эмиссий парниковых газов: от оптимистичных, с выполнением целей Парижского соглашения (+1,5–2 °C глобально), до крайне негативных. Согласно ансамблям моделей CMIP[англ.], к концу XXI века зимние температуры в Арктике (60–90° с.ш.) повысятся на ≈+2,7 °C при низких выбросах и до ≈+12 °C при высоких относительно периода 1986–2005 годов[14][124]. Даже при самом оптимистичном сценарии, при глобальном потеплении на 1,5 °C, среднегодовые температуры в Арктике вырастут примерно на 3–4 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем[14]. Если же глобальная температура поднимется на 4,4 °C (сценарий SSP5-8.5 к 2100 году), потепление в Арктике может достичь от 8 °C до 12 °C[125].

Потепление в Арктике проявляется неравномерно: зимой и осенью оно значительно сильнее, чем летом. По прогнозам, даже при умеренном потеплении (в рамках Парижского соглашения) зимы станут теплее на 0,5–5 °C к 2080-м по сравнению с концом XX века[124]. По оценке российских климатологов из Института имени Марчука, при отсутствии мер по сокращению выбросов («бизнес-как-обычно») среднегодовая температура центральной Арктики может увеличиться на 20 °C к 2100 году[129].

Летом потепление прогнозируется менее резким. Например, согласно сценарию RCP4.5, к концу века температура апреля-июля вырастет примерно на 2–3 °C, тогда как осенью рост достигнет ~7 °C[128]. Согласно моделям CMIP6, первый практически безлёдный сентябрь в Арктике может наступить до 2050 года при любом сценарии выбросов[10]. Температура поверхности моря к 2100 году по сравнению с периодом 1995–2014 годов увеличится на +0,86 °C при SSP1‑2.6 и на +2,89 °C при SSP5‑8.5[1]. Отдельные исследования предсказывают темпы потепления над океаном примерно в +1,48 °C за десятилетие при SSP5-8.5, при этом максимальные темпы потепления ожидаются в Чукотском, Бофортовом, Баренцевом и Карском морях и минимальным — в Гренландском и Норвежском[125].

МГЭИК также провёл ограниченные моделирования до 2300 года для крайних сценариев (SSP1-2.6 и SSP5-8.5). Они демонстрируют два кардинально разных варианта будущего Арктики[1]:

- SSP1-2.6: Глобальная температура после середины XXI века стабилизируется или немного снизится; климат Арктики также выйдет на плато, возможно частичное восстановление ледового покрова[1].

- SSP5-8.5: Потепление ускорится, и к 2300 году глобальная температура превысит доиндустриальный уровень на 6,6–14,1 °C. Большая часть многолетней мерзлоты растает, а климат Арктики станет похож на ранний эоцен, эпоху с наиболее тёплым климатом за последние 50 млн лет[1].

Remove ads

Международные усилия по сохранению климата в Арктике

Суммиров вкратце

Перспектива

Основным международным форумом по защите климата и окружающей среды Арктики является Арктический совет, основанный в 1996 году. В него входят восемь приарктических государств (Россия, Канада, США, Дания/Гренландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия) и организации коренных народов Севера. В рамках совета действуют рабочие группы по мониторингу и оценке климата (AMAP) и по снижению загрязнений (ACAP). Страны Совета согласовывают добровольные цели по снижению выбросов и обмениваются научными данными. Например, в 2017 году была поставлена цель сократить выбросы чёрного углерода на 25-33 % к 2025 году по сравнению с уровнем 2013 года[130][131].

Важной международной инициативой является «Альянс за чистый воздух», учреждённый Всемирным экономическим форумом и Фондом чистого воздуха на Конференции ООН по изменению климата (COP26) в 2021 году. Альянс объединяет бизнес-лидеров, обязавшихся измерять и снижать загрязнение воздуха, включая выбросы чёрного углерода. Организация акцентирует внимание на инновациях, межсекторном сотрудничестве и продвижении преимуществ чистого воздуха для экономики и общества[26].

Приарктические страны также активно вовлечены в глобальные климатические соглашения, такие как Рамочная конвенция ООН об изменении климата (UNFCCC) и Парижское соглашение 2015 года. На ежегодных переговорах в рамках UNFCCC страны продвигают инициативы, специфичные для Арктики, в частности сокращение выбросов метана и прекращение сжигания попутного газа в нефтегазовой отрасли. Для финансирования климатических проектов, в том числе адаптационных и направленных на снижение выбросов в Арктике, используются международные и национальные финансовые инструменты. Наиболее крупный среди них — Зелёный климатический фонд[англ.], созданный под эгидой UNFCCC для поддержки устойчивого развития и климатических инициатив в развивающихся странах и высоких широтах[132].

Remove ads

Примечания

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads