Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

История Еревана

история столицы Армении Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

История Еревана, столицы Армении — продолжение истории урартской крепости Эребуни[1][2][3], к которому восходит также название города — «Ереван»[4][5][6]. Самое раннее упоминание Еревана в средневековых источниках датируется 607 годом[1][7]. Расположенный на одной из наиболее низких точек (на высоте 983 м над уровнем моря) Армянского нагорья, город находится на самом восточном краю Араратской долины, на стыке рек Гетар и Раздан[1], в области Айрарат исторической Армении[8][9][10]. Вокруг Еревана расположены несколько древних и средневековых армянских столиц[11][Комм 1] С начала XV века административный центр Чухур-Саада, с середины XVIII века Эриванского ханства, 1918 года столица первой Республики Армения, с 1920 года столица Советской Армении, с 1991 года столица Армении.

Remove ads

Название

Название «Ереван» происходит от названия урартской крепости Эребуни[4][5]. Британский учёный Анна Элизабет Рэдгейт из Ньюкаслского университета отмечает, что ряд армянских местностей и фамилий сохранили или носят память более раннего субстрата: название Эребуни сохранился в Ереване, Тушпа в Тоспе[6]. В Средние века город назывался Ереван[14]. Так, например, в севанской надписи 874 года упоминается в форме յԵրեւան—Ереван[15][16]. Название «Ереван» сохранилась в надписи 1264 года на стене Церкви св. Катогике в центре города[17].

В иноязычных источниках город, помимо Еревана, позднее упоминался также в формах Эрван, Эривань, Реван, Иреван, Errevant, Ervan, Erivan, Revant, Yerevan[18].

В конце XIX века зафиксирован армянский и азербайджанский («татарский», согласно источнику) вариант народной этимологии. По армянской легенде название восходит ко временам Ноя, который обнаружив первую сушу произнёс «еревуме», то есть «видна» (земля). Местные азербайджанцы («татары», согласно источнику) называли город Ираван (азерб. ایروان) и производили название от слов «ая-раван» (течёт)[19].

Remove ads

Античный период

Суммиров вкратце

Перспектива

Ереван располагается на территории, населённой в течение многих тысячелетий[1], исторически на одном из самых плодородных частей Армении[20]. В целом общепринята[1] точка зрения, что название города восходит к построенной в VIII веке до н. э. урартской крепости Эребуни. Ранее Вильгельм Эйлерс[фр.] писал о происхождении названия от армянского vankʿ — монастырь, от глаголов erewim/erewecʿay — стал явным, появился. Мнение было основано на народной этимологии, связанной с легендой о высадке на горе Арарат Ноев ковчега[1]. Таким образом древнее предание относило основание города ко времени Ноя[21]. Французский путешественник Жан Шарден, побывавший в Ереване к концу XVII века, пишет: «По мнению армян, Эривань — самое древнее поселение в мире, так как, по их преданиям, там жил Ной со всем своим семейством, как до потопа, так и после, — сойдя с горы, на которой остановился ковчег»[22]. Ещё до обнаружения надписи на кургане Арин-Берд на юго-восточной окраине Еревана, об Эребуни было известно из другой надписи, высеченной на скале около Вана урартским царем Аргишти. В ней сообщалось о переселении в новооснованный им город Эребуни 6,600 воинов из области Цупа[23]. Впоследствии были обнаружены также другие надписи о его основании в 782 году до н. э.[1]. Эти первые насельники города были смешанного протоармянско-лувийско-хурритского происхождения, которые, вероятно, принесли сюда протоармянский язык[24]. Эребуни был одним из экономических, политических и военных центров Урарту, служил резиденцией урартских царей во время военных кампании против северных соседей.

Город продолжил существовать после падения Урарту. В Ахеменидскую эпоху происходили многочисленные реконструкции, строились новые здания[1].

На территории Еревана и его окрестностях обнаружены многочисленные монеты разных исторических периодов, наиболее ранние из которых V века до н. э. (две серебряных монеты из ионического города Милет)[25]. С IV века до н. э. Ереван находился с сфере эллинистического денежного обращения о чём свидетельствуют две серебряные тетрадрахмы Александра Македонского, обнаруженные соответственно в 1932 году в квартале Конд и 1948 году в Кармир-Блуре[26]. В Ереване были найдены несколько монет селевкидского и парфянского периода. Так, в 1947 году была обнаружена (в городском кладбище) тетрадрахма Антиоха VII Эвиргета II века до н. э. В следующем, 1948 году в квартале Шилачи[арм.] во время земляных работ была найдена монета Фраата III. К парфянской эпохе относится и монета Орода I[27]. Эти археологические находи подтверждают сообщения первоисточников о тесных экономических и политических отношениях Армении с Сирией и Ираном. В 1962 году на территории археологического комплекса Эребуни на юго-восточном окраине города обнаружилась монета Октавиана Августа (I века до н. э.) и другие римские монеты I—II веков. С III века н. э. город находился с сфере денежного обращения Римской империи и Сасанидского Ирана. Примечательной находкой является статер Рискупорида III, правителя вассального Риму Боспорского царства. В 1939 году во время строительных работ на ул. Амиряна в центре города была найдена монета Шапура I[28]. В 1940 году при строительных работах близ здания Ереванского государственного университета была найдена драхма Хосрова I (VI век). Из позднеримских монет в Ереване были в обращении серебряные монеты императоров Феодосия I, Гонория и Валентиниана III, найденные в общем кладе[29].

Remove ads

Средние века

Суммиров вкратце

Перспектива

Церковь Святых Павла и Петра, VI—VII века[30], Церковь св. Катогике, XIII век[31]

Самое раннее упоминание о городе в армянских источниках обнаруживается в «Книге писем»[1]. В одном из документов 607 года сообщается o священнослужителе Даниеле из Еревана, который во время Двинского собора отклонил халкидонское вероучение по настоянию католикоса Абраама[1]. Известно, что в это время в Ереване уже существовала Церковь Святых Павла и Петра[1], построенный, предположительно, в VI или начале VII века[30]. Клиффорд Эдмунд Босуорт отмечает, что Ереван был одним из армянских городов в долине Аракса, ставший свидетелем много войн и сражений в Средние века[32]. Джеймс Говард-Джонстон[англ.] относит Ереван к числу городов находящихся в начале VII века в зоне ирано-византийских войн[33]. Ереван в форме Hērewan а также его крепость упоминает[1][14] историк VII века Себеос в связи с арабским завоеванием Армении: «Пришли, собрались у Эривани, бились с крепостью, но не могли взять её»[34][Комм 2]. Более поздние источники называют важнейшей цитаделью Еревана Цицернакаберд. У византийского историка XI—XII веков Иоанна Скилицы последний упомянут в форме Chelidonion[1]. В 1047 году крепость была осаждена византийскими силам[35], а несколькими годами ранее была захвачена у Армянского царства Шеддадидом Абу-л-Асваром[36]. Стратегическое значение Еревана отмечается также в источниках периода Армянского царства Багратидов. Иоанн Драсханакертци в начале X века упоминает[1] о городке Ереван в описании событий VII века: «В то время, говорят, шла битва около кахакагюха Ереван; об обстоятельствах той войны тебе достаточно сообщают те, что описали её прежде нас»[37]. Точная дата этого события неизвестна. Самуел Анеци, историк XII века, ссылаясь на более ранние источники, пишет о восстании в Ереване в 660 году[1]. В Багратидский период был небольшим городком, в связи с экономическим подъёмом страны, развились его связи с соседними областями. Мхитар Айриванеци в XIII веке сообщает[38], что в 1031 году князь Апират построил Кечарус и «…провел канал в Еривани»[39].

В XI—XIII века Ереван превратился в феодальный город, который уже упоминался как центр области Котайк. Вардан Великий в своей «Географии» в середине XIII века упоминает[14]: «Котайк — город Ереван со своей областью»[40]. На рубеже XII—XIII веков совместные армяно-грузинские силы, опираясь на поддержку армянского населения, освободили от сельджуков весь север Армении, где были образованы вассальные от Грузинского царства владения армянских князей Закарянов. В первые десятилетия XIII века Ереван, в числе других городов и областей на северо-востоке Армении, находился под управлением Иване Закаряна и его сына Авага[41]. Ереван, подобно другим средневековым городам, являлось феодальной собственностью. Основная часть поселян подвергалась эксплуатации со стороны светских и духовных феодалов. Были и свободные ремесленники, купцы, свободные поселяне, которые, однако, обязаны были делать определённые работы для правящего сословия, платить разные подати.

Известны данные о культурной жизни средневекового Еревана. Некоторое время в городе жил учёный XI века Ованес Козерн, который был похоронен там же в кладбище Козерн[42]․ В конце XIII века в Ереване родился поэт Тертер Ереванци[43].

Судя по сохранившимся монетам Ереван был одним из ведущих городских центров в долине Аракса. Город лежал на торговом маршруте ведущий от Двина в Барду[1]. Так, из сохранившихся монет чеканенных в Ереване, наиболее ранние относятся монгольским Хулагуидам. Это золотая монета 1333 года Абу Саид Бахадур-хана и серебряная монета 1344 года относящаяся Нуширван хану[44].

В 1336 году писец Тирацу относил Ереван к области Аршат (возможно видоизмененная форма Арташата) (др.-арм. Ես Տիրացու ողորմելի, ծոյլ ք[ա]հ[անայ] մեղօք ի լի, ի գաւառէն Արշատի, ի քաղաքէն Երեւանի...)[45]. В конце XIV века в связи нашествиями Тамерлана отмечается серьёзный перерыв в развитии города. В 1387 Ереван был разрушен, что унесло жизни около 500 человек[1] по данным Григора Хлатеци в его «Колофонах бедствии»[46]. По сообщению Бакиханова в этот же период Тамерлан заселил в регионе 50 тыс. семейств из племени каджаров «Эмир Теймур (Тамерлан) переселил 50 тысяч семейств каджаров в Кавказский край и поселил их в Эриване, Гандже и Карабаге, где они в течение времени ещё более умножились. Многие из этих каджаров при сефевидских шахах были государственными деятелями и управляли Армениею и Ширваном»[47]. После, под властью туркоманских племен Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу Ереван стал важным культурным центром, при состоянии политической нестабильности и экономического застоя. В этот период лидер Кара-Коюнлу Искандер назначил главой Еревана с юрисдикцией на всей провинции Айрарат одного из отпрысков армянского рода Орбелян[48]. В начале XVI века город сначала был завоёван сефевидским шахом Исмаилом I, а через несколько лет последовательно османскими султанами Селимом и Сулейманом. Подобно всей Восточной Армении Ереван остается яблоком раздора между османами и персами в течение многих десятилетий[1].

Упоминание Еревана в надписи 1223 года[12][13]. Упоминание Еревана на портале гавита (XII векa) церкви св. Георгия монастыря Агарцин[49]

В средневековых надписях Ереван впервые упоминается в 874 году[15]. Надпись выгравирована на барабане Севанаванка по поручению княгини Мариам, дочерь царя Армении Ашота I. В нём сообщается о даровании вновь основанному монастырю садов в Гарни и Ереване (др.-арм. այգի (ի) Գառնի եւ յԵրեւան…)[50]. С небольшими различиями надпись цитирована у историка XIII века Степаноса Орбеляна[51]. Ещё одна надпись этого периода сохранилась в монастыре Макеняц[англ.]. Она оставлена Григором II Супаном, сыном княгини Мариам[52]. Уже в 1299 году Орбелян предложил для него датировку между 851 и 901 годами. Согласно надписи, Макенису были переданы пять садов в Ереване (др.-арм. :Ե: (5) այգի՝ յԵրեւան)[53]. В Аричаванке Ереван упоминается дважды[54]․ В строительно-дарственной надписи 1201 года князь Закаре среди прочего сообщает о даровании монастырю садов в Ереване и Талине (др.-арм. այգի մի յԷրեւան եւ այգի մի ի Թալին)․ Вторая надпись, также XIII века, находится внутри монастыря. В нём говорится о купле сада неким Мхитаром у сына Евагра в Ереване и передаче его Аричаванку (др.-арм. ես՝ Մխիթար, գնեցի յԵրեւան զԵւագրին որդոյն այգին յարդեանց իմոց եւ ետու ի Հառիճայ)[54]. Ереван упомянуто в пяти надписях в Кечарисе, самый ранний из которых 1204 года. Он рассказывает о приобретении Вардымбелом 1/4 садов Мелитона в Ереване и передаче его монастырю[55]. В разных надписях Авуц Тара упомянуты ереванцы Менас, Ваграм и Саргис[56]. Многочисленные надписи с упоминанием Еревана встречаются в Гегардаванке. В одном из них Атом и его жена Арка даруют монастырю свой дом в Ереване (др.-арм. ես՝ Ատոմ եւ ամուսին իմ Արքայ, միայբանեցաք Սբ. ուխտիս Այրիվանս եւ տվաք ընձայ զիմ տուն, որ Երեւան է)[57]. Надпись 1225 года сообщает о строительстве неким ереванцем двух алтарей и даровании монастырю своих садов (др.-арм. եւ ետու զիմ այգին, որ յԵրեւան). Похожая надпись (в нём говорится о строительстве гавита) сохранилась от имени Иване Закаряна в Агарцине[58]. В надписи XIII века в Ушиванке князь Ваче Вачутян[арм.] пишет о благоустроении монастыря и передаче своего сада в Ереване (др.-арм. էտու զիմ դրամագին այգին, որ յԵրեւան զԴապաղենց). В одной надписи Ованаванка упомянут некий Усик Ереванци[59]. В надписи 1215 года в церкви Тигран Хоненц говорится о приобретении для него садов в Ереване, Ошакане, Коше, Аруче, и т. д.[59]. Ереван упоминается в надписях XIII—XIV веков в том числе в зданиях на территории самого города. На южной стене церкви Святой Богородицы Катогике некто Сахмадин сын Аветиса сообщает о купле Еревана с его «землей и водой» (др.-арм. ես՝ Սահմատինս, պարոն Աւետեաց որդիս, զԵրեւան գնեցի հողով եւ ջրով). На северной стене той же церкви в 1318 году супруги пишут о передаче церкви города своих земель в Норагавите[англ.] (др.-арм. միաբանեցաք Էրեւանու ժամատեղացս եւ տվաք ի Նորագաւիթ զմեր հողն, որ ի Դիւականն է)[60].

Remove ads

Новое время

Суммиров вкратце

Перспектива

После того как в XV веке Кара-Коюнлу сделали Ереван административным центром Араратской области, путешественники и историки часто упоминают его как крупный город региона, торгово-ремесленный центр Восточной Армении[3]. С XVI века, став центром персидского правления в Восточной Армении, Ереван остался главным городом области. Ереван фигурирует в османо-сефевидских конфликтах XVI века, когда обе стороны боролись за контроль над ним и всей Восточной Арменией. В 1554 году, после взятия Карса и Нахичевани, османы захватили Ереван, вырезали большое количество жителей и сожгли часть города. Закрепившись в регионе в конце 70-х годов XVI века, они назначали здесь своих наместников. Первый из них, Ферхат-паша, в 1582—1583 годах[1][21] построил новую большую крепость, сделав её центром османской обороны от нападений Сефевидов. В борьбе за контроль над Ереваном персы и турки периодически восстанавливали и достраивали крепость. В 1604 году её захватил шах Аббас I. По сообщению одного колофона, во время захвата Ереванской крепости армия шаха Аббаса убила 12 тыс. женщин и детей[61]. В течение турецко-персидской войны 1603—1618 годов Аббас использовал тактику «выжженной земли». Город и близлежащие провинции были опустошены, а всё население депортировано[62] вглубь Персии. Историк Аракел Даврижеци описывает[63] массовую депортацию армянского населения из Еревана в Исфахан:

… шах Аббас не внял мольбам армян. Он призвал к себе своих нахараров и назначил из них надсмотрщиков и проводников жителей страны, с тем чтобы каждый князь со своим войском выселил бы и изгнал население одного гавара. [Население] собственно города Еревана, Араратской области и отдельных близлежащих гаваров [было поручено] Амиргуна-хану[64].

Депортация шаха Аббаса, известная как «великий сургун», привела к резкому сокращению армянского населения Восточной Армении[65]. Дариуш Колодзейчик[англ.] отмечает: «После блестящей антиосманской кампании 1603-5 гг. Шах Аббас восстановил контроль над провинциями Еревана и Нахичевани, которые являлись основными поселениями восточных армян. В результате главный центр армянской религиозной и культурной жизни, престол святого Эчмиадзина, снова оказалась в границах Сефевидской империи. Чувствуя, что власть над недавно завоеванными территориями все еще ненадежна, Аббас применил политику выжженной земли и предпринял массовое и насильственное переселение местного населения, главным образом армян, в центральный Иран.»[66]. Вплоть до XVII века, несмотря на войны, вторжения и переселения, армяне, вероятно, всё ещё составляли большинство населения Восточной Армении[67]. На земли изгнанных армян были поселены тюрки-кызылбаши из племени каджар и др. групп[68].

В 1635 году Ереван снова оказался предметом раздора. Наконец в 1639 году по Зухабскому миру Восточная Армения, включая Ереван, на почти столетие перешли в персидскую зону. В течение векового правления Сефевидов мир и процветание вернулись в Ереван, город снова стал крупным торговым центром на караванных путях, о чём свидетельствовали также западные путешественники[1].

Сардарский дворец (слева) и Голубая мечеть, XVIII век

Воспользовавшись распадом Государства Сефевидов османы вновь захватили Ереван в 1723 году. Последние установили в городе гарнизон и восстановили крепость[69]. В течение более десяти лет они поставляли своих губернаторов и облагали население налогом. Современник событий, историк Абраам Ереванци, описывает сопротивление армянского населения османам[70]. Их правление завершилась поражением от войск Надир-кули хана, будущего иранского шаха, и с 1735 года Ереван продолжил быть частью Персии, являясь с 1747 года центром полунезависимого Эриванского ханства. Последнее управлялась разными ханами, которые в период смут в Персии во второй половине XVIII века время от времени подчинялись царю Грузии Ираклию II или Панах-хану и Ибрагим-хану Джеванширам Карабахским, которые стремились расширить свое влияние в Закавказье. Затем Ереван подчинялся официальным суверенам Восточной Армении Ага Мохаммед Шаху Каджару и его преемнику Фетх Али-шаху[1].

В период персидского владычества существовала практика назначения шахами различных ханов в качестве беглербегов — губернаторов областей, тем самым был создан также административный центр Чухур-Саад или Эриванское ханство. Ханство охватывало около 12,000 км.². На севере оно граничило с Грузией, на востоке с ханствами Гянджи и Карабаха, на юге с ханством Нахичевани и провинцией Азербайджан, на западе с Османской империей. Ханство было разделено на пятнадцать административных округов — магалов. Армяне занимали доминирующее положение в разных профессиях и торговле, представляли большие экономическое значение для персидской администрации. Из Еревана экспортировалась сушеные фрукты, соль, шкура и медь[71]. Армяне Еревана также поставляли весь используемый в царском дворе воск[72]. Тот факт, что Эчмиадзин, Священный престол армян, находился в пределах ханства имело большое значение и в условиях отсутствия армянской государственности, был как духовным так и политическим центром всех армян[1]. Русский путешественник XVII века Федот Котов пишет: «Недалеко от города Еревана расположен Учьклюс, по-армянски, а по нашему, по-русски — Три Церкви; они были большие и красивые. Все это место и Ереван были армянским царством»[73].

Церкви св. Зоравор (слева) и св. Акоп, XVII век

Несмотря на то, что все ханство управлялось ханом известным также под названием сардар, с середины XVII века до 1828 года армянское население находилась в непосредственной юрисдикции мелика Еревана из рода Мелик-Агамалянов[арм.]. Начало образования меликства Еревана датируется временем завершения османо-сефевидской войны в 1639 году, и, вероятно, он являлось частью всеобщей административной реорганизации Персидской Армении после длительного периода войн и нашествий. Первый из рода с титулом «мелика Еревана» был мелик Агамал. Мелики Еревана обладали полной административной, законодательной и судебной властью над своим народом вплоть до приговора смертной казни, который должен был одобрить сардар. Кроме того мелик выполнял и военные функции, ибо он или его ставленник командовали армянским военным контингентом в армии сардара. Все другие мелики и деревенские главы (tanuter) ханства подчинялись мелику Еревана и, кроме прямо подвластных ему местных деревень, все армянские деревни ханства были обязаны платить ему ежегодный налог. В квартале Конд, где жили Агамаляны, находились четыре из десяти старейших церквей города[1].

В Каджарский период Ереван был довольно процветающим местом. Город занимал более 1,6 км.² территории, а его окрестности и сады простирались приблизительно на 28,9 км.². Городская и архитектурная модель Еревана следовал общим схемам и проектированию принятым на ближневосточных городах того периода. Город имел четыре квартала или махалля: Шари, Таппа-баши и Демир-булаг. В городе было более 1700 домов, 850 магазинов, 8-9 мечетей, 7 церквей, 10 бань, 7 караван-сараев, 5 площадей, 2 рынка, и 2 школы. Основные строения Еревана, сохранившийся от прошлого, являлись колокольня средневекового армянского собора XII века, четыре маленьких церквей XVII века (св. Зоравор, св. Ованнес, св. Саркис, св. Петрос-Погос), мост 1664 года на реке Гетар, и мост 1679 года на реке Раздан. Двумя наиболее крупными мечетями Еревана были Шир Мечеть, возведенная в 1687 году, и Голубая Мечеть, построенная в 1776 году, к концу персидского правления. Ханский дворец располагался вблизи одного из мечетей. Голубая мечеть, отличающаяся своей красотой, был самой крупной мечетью города[1]. Все мечети Еревана, существовавшие накануне присоединения к Российской империи, были построены лишь в период с конца XVII по начало XIX века[74].

За пределами собственно города были села Аван на север-востоке с руинами значительной армянской церкви VII века, и Канакер, наследственно управляемый семейством Абовян связанный супружескими узами с домом Мелик-Агамалянов[1].

Присоединение Грузии к России и первая Русско-персидская война (1804—1813) снова сделали Эривань стратегическим центром персидской обороны на Кавказе. Огромная крепость города, расположенный на возвышенности и окруженный массивными стенами, рвами и орудиями, некоторое время выдерживала российское наступление. В 1804 году наступление генерала Цицианова была отбита превосходящей персидской армией под командованием Аббас-Мирзы. В 1807 году Фетх Али-шах Каджар назначил Хусейн-хана Каджара бейлербеем Эривани. В течение своего двадцатилетнего пребывания в должности умелый администратор Хусейн-хан смог восстановить армянское доверие к персидской администрации и сделал ханство образцовой провинцией. В 1808 году русские войска под командованием генерала Гудовича предприняли ещё одно наступление на город, однако крепость устояла и русские потерпели неудачу. Россия завоевала остальные части Закавказья, что было закреплено Гюлистанским договором 1813 года. Позже Эривань вместе с Тебризом стал ставкой персидских сил стремящихся вернуть утерянные территории. Очередная Русско-персидская война (1826—1828) началась в 1826 году и силы Эривани были среди атакующих русские укрепления. Первоначально персы были успешны, но превосходящие русские артиллерийские войска под командованием генерала Паскевича в конце концов разрушили крепости Сардарабад, Аббасабад и Эриванскую крепость, который перешел к русским 2 октября 1827 года[75]. Персия запросила мира и в феврале 1828 года был подписан Туркманчайский договор согласно которому Эривань и Нахичевань переходили к России, что, в свою очередь, обозначало конец ханской эпохи. Новая граница проходила по реке Аракс[1].

Участник войны Е. Е. Лачинов, с гордостью за освободительную миссию России, описывал с каким восторгом встречали русских освободителей армяне Эривани[76]:

Почти все жители г. Эривани были заперты в крепости и происшедшее от того стеснение много помогло нам. Трогательные картины радости, с которой встречали нас армянские семейства, когда мы занимали оную, не описаны. Не говоря о том, что они предвидели счастливую будущность, освободившись от тягостного ига персиян, блаженствовать под правлением России, достаточно представить бедственное положение их во время осады, чтоб верить искренности восторгов, ими изъявленных.

После присоединения к России в 1828 году город стал административным центром Армянской области, а после служил центром Эриванской губернии созданной 9 июня 1849 года. Под властью России Ереван фактический остался одноэтажным восточным городом глинобитных домов с плоскими крышами. Утрата торгового и стратегического положения Еревана препятствует его участию в экономическом развитии, происходящем в некоторых других городах Закавказья. За исключением коньячного завода, кирпичного завода и нескольких небольших фабрик, в Ереване не было промышленности в досоветский период. Город крайне пострадал в годы Первой мировой войны. После большевистской революции и последующей гражданской войны в России, основания в 1918 году Республики Армения с Эриванью в качестве столицы, последний стал центром всех армянских надежд на ближайшие два с половиной года. После падения Республики Армения и советизации, Эривань (с 1936 года — Ереван) стал центром новой Советской Армении входящий до 1936 года в состав Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики. Ереван стал одним из главных технических, образовательных, научно-исследовательский и промышленных центром Кавказа. Город также стал центром армянских национальных движений, а также культурного и политического возрождения в эпоху Горбачёва[1].

- Взятие Эривани русскими в 1827 году. Худ. Ф. Рубо, 1893 год

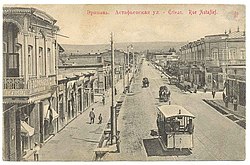

- Улица Астафьевская (ныне Абовян) в начале XX века

- Улица Армянская, 1907 год

- Улица Бебутовская, 1910 год

- Один из районов города (видны Красный мост и Эриванская крепость), 1911 год]

- Район Дзорагюх, 1891—1893 гг.

Население

В начале XVI века шах Ирана Исмаил I переселил из Ирака в Ереван огузское племя баят[77]. По сообщению Ованнисика Цареци, в 1579 году османский военачальник Лала Мустафа-паша «выступил со множеством воинов, достиг области Араратской и заполонил армян и мусульман, числом 60 тысяч, и погнал их вперед, в страну ромеев»[78]. Его современник Андреас Евдокаци сообщал о пленении населения Еревана в 1583 году[79]. Важное значение для изучения этнической истории Еревана XVI века имеет османский налоговый реестр Ереванского элайета[80]. Согласно его данным, в 1590 году в Ереване проживало 373 христианских и 29 мусульманских семейств[81].

В первой четверти XVII века, в связи с турецко-персидскими войнами, намечаются изменения в количестве населения города[80]. Известно, что во время великого сургуна 1604—1605 годов население Еревана также подверглась насильственной депортации[62][63]. Эта депортация, как пишет Дариуш Колодзейчик[англ.], затронуло главным образом армян[66]. «А шах, пока воевал, осадив Ереванскую крепость, не переставая разорял страну и угонял в плен армян», — писал Аракел Даврижеци[82]. По сообщению Даврижеци, за депортацию населения «...собственно города Еревана, Араратской области и отдельных близлежащих гаваров» отвечал Амиргуна-хан. Ещё одна депортация была организована в 1618 году. В послевоенный период, однако, благодаря деятельности Амиргуна-хана и его преемника Тахмазкули-хана население региона постепенно восстанавливалась. Рассказывая об Амиргуна-хане Закария Канакерци отмечал, что «начав править Ереваном, он тотчас же приступил к благоустроительству и умножил число жителей»[83]. Амиргуна-хан обустроил крепость города и усилил гарнизон за счет переселения тюркских племён из Азербайджана и Персидского Ирака. По сообщению Искандера Мунши, в Ереван были переселены племена ахча-койюнлу каджар и баят: «всем были выделены юрды и кышлаки в подходящих местах в Ереване и Шаруре»[84]. Антонио де Гувеа[англ.] пишет։ «…город был восстановлен и вновь заселён — мусульманами а не армянами-христианами, которых царь сослал в глубь Персии…» (фр. ville fut recdifiée & habitée de Mahometans , mais non pas des Chreftiens Armeniens lefquels le Roy auoit enuoiez dans le milieu de la Perfe)[85]․ Ценные сообщения об этническом составе крепости и города между 1632 и 1668 годами[86] передаёт французский путешественник Жан-Батист Тавернье[87]. Тавернье сообщает, что Ереван населена исключительно армянами (фр. Comme Erivan n'est habité que par des Armeniens)[88]. Несколько десятилетий ранее августинский миссионер и португальский посланник Антонио де Гувеа также указывал, что Ереван полностью населена армянами (фр. ville laquelle eft toute peuplée d'Armeniens)[89]. По данным османского путешественника Эвлия Челеби на момент 1647 года в городе было 2060 домов[86], что приблизительно составляет 17—20 тыс. человек[90]. Посетившие в 1650 и в 1665 годы Ереван де-Лабулэ ла-Гуз и де Лален пишут, что «как в крепости, так и в городе живут большое количество армян» (фр. Il y a dans le chasteau aussi bien que dans la ville, quantité d’Arméniens)[91]. В 1670 годы голландский купец Ян Стрёйс сообщает: «Эривань населен большей частью бедными армянами»[92][93]. По свидетельству французского путешественника Жана Шардена, в крепости «столицы Армении» (фр. d'Arménie dont Irivan eft la Capitale) Еревана было 800 домов где проживало 2 тыс. персидский гарнизон и малочисленный торгово-ремесленнический элемент состоящий из армян. Эта информация, однако, не описывает положение собственно города за крепостными стенами. По данным Воскана Вардапета, в 1670 годы в Ереване насчитывалось 4 тыс. домов. Определённый ущерб по населению города нанесло землетрясение 1679 года. По свидетельству очевидца Григора Ереванци, «от мощи его разрушился город Ереван вместе крепостью и стенами, обрушились дома и прекрасные усадьбы, церкви и храмы». По описанию Закария Агулеци: «Обвалились 2 церкви и обитель в Ереване, Дзорагехская церковь, Гехартский монастырь, Аменапркич. Все разрушилось. Гехартский архимандрит Степанос остался под развалинами Ереванской обители. Ереванская крепость, ханский дом, баня, мечеть и минарет: все разрушилось. В течение 8—9 дней из-под обломков извлекали мертвых. Были дома, где погибло 5—8—9 душ». По некоторым оценкам общее число умерших достигло около 8 тыс. человек[92].

Важные данные об этническом составе города сообщает Исраэль Ори, посетивший Ереван спустя двадцать лет после землетрясения. В документе 1701 года Ори делит Ереван на собственно город и его крепость. Согласно ему, большинство населения города составляли армяне, он упоминает 200 домов мусульман[94]: «А буде не возможно тот город так хитростию взяти, возмут место все, в котором множество християн, а бусурман только с 200 домов, и войско в том месте». В этой статистике Ори, вероятно, подразумевал ту часть гарнизона города, который постоянно находилась в крепости в мирное время, его численность, по другим данным, мог достигать 2—3 тыс. человек[95]. В том же году посетивший Ереван Ж. Питтон де Турнефор называет город «столицей персидской Армении», упоминая его гарнизон числом в 2,5 тыс. человек[96]. Немецкий путешественник Гаспар Шиллингер, в соответствии с тогдашним представлениям, городом (stadt) считает только то, что заключалась в крепостных стенах, а собственно город, простирающаяся за крепостью, называет «пригородом» (Vor-Stadt). Он пишет, что «пригород» более чем в десять раз больше «города», и в котором в большинстве живут граждане армянского вероисповедания[97]. По данным католического миссионера Монье, армяне составляют 1/4 от 4 тыс. населения города (ville) и имеют четыре церквей. Однако здесь, как и у Шиллингера, под городом имеется ввиду только крепость, о чём он прямо указывал[98].

Из-за вековых войн население Еревана сократилась в 1804 году до 6000 человек. Наблюдался большой отток армянского населения в Тифлис[99]. Численность жителей города снова начало расти в период пребывания последнего хана, а в 1827 году превысило 20,000. Мусульмане — персы, тюркские племена (азербайджанцы)[100], курды, составляли 80 % населения всего Эриванского ханства, вели оседлый, кочевой или полукочевой образ жизни. Армяне составляли 20 % населения ханства и жили в Ереване или деревнях. Последние все ещё доминировали в разных ремесленных профессиях и торговле[101]. Азербайджанцы («татары» по тогдашней терминологии) к 1829 году составляли около 64 % населения города[102]. Значительная часть армянского населения в течение последних трех столетий покинуло Восточную Армению и армяне превратились в меньшинство в области Еревана. Для разрешения этой ситуации армянские лидеры и их российские сторонники убедили российское командование и дипломатов включить в качестве условия в переговорах с Ираном вопрос переселения армян из Персии[103]. После Туркменчайского договора и армянской иммиграции из Персии и Турции, армянское население выросло до 40 % от общей численности. Общая численность населения, однако, уменьшилась примерно до 12,000, так как персидские войска и администрация эмигрировало. К началу XX века население города возросло до 29,033, из них азербайджанцев (в источнике «татары») — 49 %, армян — 48 %, русских — 2 %[21]. Несмотря на новые армянские иммиграции из Османской империи, население Эривани увеличилась между 1831 и 1913 годами лишь до 30,000, с достижением, в конечном итоге, армянского большинства[1]. Академическая «Кембриджская история Ирана» отмечает: «В результате армяне снова стали большинством на восточной части своей исторической родины»[104].

Remove ads

Новейшее время

Суммиров вкратце

Перспектива

При советской власти (1920—1991) была сделана первая попытка развивать Ереван как современный город. Опираясь на генеральный план Александра Таманяна, в 1920-е годы были построены многие широкие улицы и обширные площади. Следуя традиционному архитектурному стилю, который Таманян и его школа адаптировали современным задачам, с использованием местных традиционных строительных материалов, туфа и базальта, были возведены многие общественные здания и жилые дома, особенно после Второй мировой войны. Первоначальный план города, составленный Таманяном в 1924 году, предусматривал максимальное население на 150,000, однако из-за увеличения численности населения почти до 1,000,000 к концу XX века, планы относительно будущего развития города были неоднократно пересмотрены. В ходе этого строительства облик Еревана полностью изменился, почти все его прежние здания были снесены. Город был электрифицирован в 1930 году, проложена канализационная сеть, проведен водопровод, осуществлены другие работы по созданию инфраструктуры. Окруженный наполовину бесплодными холмами, долгое время город подвергался частым пыльным бурям, пока ситуация не была решена программой восстановления лесных массивов, которые были посажены на окружающие холмы в 1950-е годы. Поскольку Ереван расширялся за пределы своих исконных границ, город поглощал близлежащие деревни, которые превратились в первые пригороды. С процессом расширения его территории были созданы кварталы Норагюх, Нор Киликия, Нор Малатия, Нор Себастия, Шаумян, Давидашен, Нор Арабкир, Нор Зейтун, Нор-Норк, Нор Мараш, Саритаг, Нор Бутания, Вардашен, Нор Ареш, Норагавит, Неркин Шенгавит, и др. В границы Еревана вошли древние деревни Канакер и Аван[1].

К 1926 году население Еревана насчитывалась 65,000, а к 1939 году она достигла 205,000. Между 1939 и 1959 годами население Еревана снова более чем удвоилось, достигнув 518,000. В 1970 году город имел 775,000 население, а в 1990 году 967,200. К концу XX века население города увеличилась за счет иммиграции из зоны Спитакского землетрясения и беженцев из Азербайджана[1].

- План Эривани в 1920 году

- Панорама города, 1920-е годы

- Чёрный рынок, 1920-е годы

- Рынок Гантар, 1920-е годы

- Одна из улиц города, 1925 год

- Панорама города с видом на Арарат, 1947 год

Remove ads

Комментарии

- На Араратской равнине, вокруг Еревана, расположены античные и средневековые столицы Армении Армавир (первая столица), Арташат, Ервандашат, Вагаршапат, Двин

- Русский перевод К. Патканова

Примечания

Литература

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads