Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Классификация млекопитающих

Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Классифика́ция млекопита́ющих — классификация класса Млекопитающие (лат. Mammalia). Среди позвоночных животных этот класс по числу известных видов относят к одному из крупнейших. База данных Американского общества маммологов (ASM Mammal Diversity Database, v. 1.10) признаёт 6 514 современных и 101 недавно вымерший вид млекопитающих[2].

Класс Млекопитающие входит в кладу синапсид (Synapsida) надкласса четвероногих (Tetrapoda). Эта клада отделилась от сестринской клады Sauropsida (завропсиды) в конце каменноугольного периода[3].

Remove ads

Становление представлений о таксоне

Суммиров вкратце

Перспектива

Уже на ранних стадиях общественного развития люди пытались распознавать в окружающей среде те или иные группы организмов, что породило так называемую народную систематику[англ.] (её изучение рассматривают как одно из важных направлений современной этнобиологии)[4]. Этнобиологи выяснили, что, несмотря на определённую этническую специфику, среди животных в народной систематике почти неизменно распознаются такие группы, как «звери», «птицы», «рыбы», «гады»[5]. Такое подразделение фиксирует и Библия, где в «Книге Бытия» говорится о сотворении «рыб водных и птиц пернатых, гадов земных и зверей земных по роду их»[6][7].

При этом, однако, объём понятия «зверей земных» не совпадал с объёмом современного понятия «млекопитающих», поскольку наиболее уклонившихся по своему внешнему облику группы млекопитающих — рукокрылые, китообразные — в традиционную категорию «зверей земных» не включались[8].

Что касается научной систематики животных, то у её истоков стоял «отец зоологии» Аристотель (IV в. до н. э.)[9]. Ни в одном из своих выдающихся трудов по зоологии — «О частях животных» (др.-греч. Περὶ ζώων μορίων), «О возникновении животных[англ.]» (др.-греч. Περὶ ζώων γενέσεως), «История животных» (др.-греч. Περὶ τὰ ζώα ίστορίαι) — он, правда, не дал развёрнутой системы животных, и вывести её в связной форме можно только путём сопоставления указанных произведений. Предложенная Аристотелем пятичленная классификация «животных с кровью» (т. e. позвоночных) отличалась от характерного для народной систематики четырёхчленного их деления лишь тем, что к основным группам были добавлены «Живородящие безногие» — морские звери, отделённые от рыб; «зверей земных» Аристотель включил в группу «Живородящие четвероногие»[10].

Аристотель полагал: задача систематика состоит в том, чтобы выделять естественные группы, а не «делить» животных на группы, основываясь на тех или иных формальных критериях. Поэтому в группу «Живородящие безногие» он наряду с китообразными включил и тюленей: хотя они и не вполне безногие, но с «изуродованными ногами»[11]. При этом в своих сочинениях Аристотель привёл немало сведений о различных млекопитающих Средиземноморья и соседних регионов, их строении и образе жизни, особенностях размножения и развития. Он описал таких млекопитающих, как выдра, бурый медведь, бобр, ёж, слон, двугорбый верблюд, гепард и т. д. Его труды в совокупности стали своего рода зоологической энциклопедией[9][12].

Впрочем, многие учёные, жившие позднее, вернулись в своих зоологических классификациях к практике отнесения китообразных к рыбам, и четыре «народных класса» успешно конкурировали с аристотелевой классификацией[13]. Так поступали, в частности, и древнеримский учёный Плиний Старший в I веке, и швейцарский естествоиспытатель Конрад Геснер в XVI веке. Последний, в частности, рассматривал китов вместе с дельфинами и ластоногими в качестве отряда (лат. ordo) De Cetis в составе группы «рыб и водных животных» (лат. De Piscium & Aquatilium Animantum Natura). Летучих мышей Геснер описывал в одной группе с птицами[14][15]. Современник Геснера французский натуралист Пьер Белон придерживался по отношению к китообразным и рукокрылым такого же подхода[16].

Только в 1693 году английский натуралист Джон Рэй в своём труде «Synopsis of animals and reptiles» со всей определённостью включил рукокрылых и китов в состав единой группы, названной им Vivipara («живородящие») и соответствующей современному подклассу Звери. Комплекс признаков, которые использовал Рэй для характеристики этой группы (наличие крови, лёгочное дыхание, два желудочка в сердце, живорождение), выделяли её вполне корректно (однопроходные во времена Рэя зоологам известны не были). Эту группу Рэй подразделил на подгруппы Aquatica («водные») и Terrestria («наземные»), причём последняя, в свою очередь, подразделялась на Ungulata («копытных») и Unguiculata («когтистых»)[17][18].

Менее удачной оказалась трактовка класса млекопитающих, предложенная шведским естествоиспытателем Карлом Линнеем в 1735 году в 1-м издании его «Systema Naturae». В этом сочинении Линней выделил млекопитающих (под названием Quadrupedia — «четвероногие») как животных с волосяным покровом и четырьмя ногами, самки которых являются живородящими и выкармливают детёнышей молоком; такой диагноз не был всеобъемлющим и не охватывал многих млекопитающих, включая китообразных[18]. При этом класс был подразделён на 5 отрядов (Anthropomorpha — человек, обезьяны, ленивцы; Ferae — хищные, летучие мыши, насекомоядные, броненосцы, опоссумы; Glires — грызунообразные, а также лемуры и землеройки; Jumenta — лошади, гиппопотамы, слоны, свиньи; Pecora — жвачные и мозоленогие). В основу деления на отряды Линней положил строение передних зубов[19][20].

Подлинной датой рождения класса Млекопитающие стал 1758 год, когда вышло в свет 10-е издание «Systema Naturae». В нём Линней, по существу, вернулся к определению Рэя, но ввёл для класса новое название: Mammalia (оно было образовано от лат. mamma ‘грудь, вымя’[21] и подчёркивало, что наличие млечных желёз есть отличительный признак всех видов класса[22]). Таким образом, в данном названии было закреплено новое понимание «анатомической сущности» таксона — наличие особых желёз, при помощи которых самки млекопитающих выкармливают своих детёнышей молоком[23][24].

При этом Линней существенно пересмотрел свои взгляды на внутреннюю структуру класса. Число отрядов в нём достигло 8: Primates (приматы, к которым Линней, правда, отнёс и летучих мышей), Bruta (слоны, ламантины, ленивцы, муравьеды, панголины), Ferae (хищные), Bestiae (свиньи, насекомоядные, броненосцы, опоссумы), Glires (грызунообразные, носороги), Pecora (жвачные и мозоленогие), Belluae (лошади и гиппопотамы) и Cete (китообразные). Впрочем, в номенклатуре отрядов млекопитающих удержался только первый из перечисленных отрядов, хотя некоторые из предложенных Линнеем названий позднее были использованы для таксонов иного ранга[25].

Всего в 10-м издании было описано 39 родов млекопитающих, причём некоторые из них понимались Линнеем очень широко: так, в состав рода Homo он включил и всех гоминид, а остальных обезьян отнёс к роду Simia. Число видов млекопитающих, упомянутых Линнеем, достигло 184[25][26].

В 12-м (последнем прижизненном) издании «Системы природы» Линней представил систему класса в более развёрнутом виде, введя промежуточную между отрядом и классом категорию (которую позднее многие исследователи именовали «когортой»). Таких когорт было три: Unguiculata («когтистые» — с отрядами Primates, Bruta, Ferae, Glires), Ungulata («копытные» — с отрядами Pecora и Belluae) и Mutica («немые» — с единственным отрядом Cete)[24]. Отряд Bestiae был расформирован, входившие в него роды были разнесены по отрядам Bruta, Ferae и Belluae. Всего в составе млекопитающих Линней в этом издании выделил 41 род и 223 вида[27].

Remove ads

Объём класса Млекопитающие

Суммиров вкратце

Перспектива

Хотя современные виды млекопитающих образуют хорошо очерченную группу позвоночных, однако при включении в рассмотрение вымерших млекопитающих возникает проблема: где разумнее провести границу между млекопитающими и немаммальными синапсидами? Появление признаков, считающихся характерными для современных млекопитающих, не было одновременным, и объём класса Mammalia при ориентации на тот или иной из них получается разным. Ещё важнее то, что прямая проверка наличия этих признаков у вымерших видов весьма затруднительна, так как дошедшие до нас остатки весьма неполны: целые семейства могут быть представлены только небольшими фрагментами скелета или отдельными зубами[28].

Радикальное решение проблемы предложил в 1988 году Т. Роу, поддержанный значительной частью палеонтологов: ограничить объём таксона Mammalia лишь кроновой группой млекопитающих, то есть группой, включающей общего предка ныне живущих млекопитающих и всех его потомков[29]. Однако, если следовать такому подходу, то докодон[англ.], морганукодон, синоконодон и многие другие открытые в XIX—XX веках мезозойские животные, единодушно отнесённые в своё время к классу млекопитающих, оказываются вне данного класса. Поэтому другая часть палеонтологов точку зрения Роу не приняла — как идущую вразрез с традиционными взглядами[30].

Адекватную формализацию традиционно сложившихся взглядов на объём класса Mammalia предложили в 2002 году Ло Чжэси, З. Келян-Яворовска и Р. Чифелли. Суть их предложения — рассматривать в качестве диагностического признака млекопитающих следующую их отличительную особенность: «сочленение нижней челюсти с черепом, при котором сочленовая головка зубной кости входит в гленоид (суставную впадину) на чешуйчатой кости». Заметим, что у подавляющего большинства немаммальных синапсид, как и у всех прочих амниот, имеет место другой — «рептильный» — тип сочленения, в котором участвуют соответственно сочленовная и квадратная кости. У цинодонтов из семейства Tritheledontidae сочленяются зубная и чешуйчатая кости, но нет ни сочленовой головки, ни выраженной области гленоида[31].

Ло Чжэси, З. Келян-Яворовска и Р. Чифелли приводят также эквивалентное филогенетическое определение класса Mammalia: это монофилетическая группа, включающая общего предка синоконодона и ныне живущих млекопитающих, а также всех потомков данного предка (соответствующий таксон у Т. Роу носит название Mammaliaformes). Авторы определения специально оговаривают, что аделобазилевса, который был описан в 1990 году по фрагменту черепа, при современном уровне знаний о нём целесообразно также включать в состав Mammalia — даже если выяснится, что его линия отделилась от общего ствола млекопитающих ранее линии синоконодона. В качестве дополнительного преимущества предлагаемого подхода они отмечают высокую степень устойчивости рассматриваемой монофилетической группы, выделение которой подтверждают значительное число апоморфий[32]. При таком подходе и синоконодона, и морганукодонтов по-прежнему рассматривают как самых ранних млекопитающих[33].

Две приведённые ниже кладограммы, составленные по материалам сайта «Taxonomicon»[34] и результатам современных исследований Ло Чжэси и его коллег[35][36], отражают филогению базальных групп соответственно класса Mammalia и его кроновой группы. Использованы обозначения: ord. — отряд, fam. — семейство; названия родов выделены курсивом.

|

Adelobasileus Lucas & Hunt, 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

fam. Sinoconodontidae Mills, 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||

| Theriimorpha |

| ||||||||||||||||||||||||||||||

Подавляющее большинство терминальных таксонов на этих кладограммах включают лишь вымершие виды; исключения — отряд Monotremata и группа Trechnotheria, не имеющая общепринятого ранга. Именно эта последняя группа в наибольшей мере соответствует традиционному понятию «териев», которые должны включать сумчатых и плацентарных, но исключать однопроходных, триконодонтов и аллотериев; впрочем, Т. Роу и его последователи предпочитают использовать термин «Theria» в узком понимании — для кроновой группы данной группы млекопитающих[37].

В 2015 году группа Нила Шубина предложила перенести отряд харамииды из кроновой группы Mammalia в таксон Mammaliaformes (впрочем, в рамках классификации Ло Чжэси, З. Келян-Яворовской и Р. Чифелли харамииды всё равно остаются в составе млекопитающих). По результатам их анализа харамииды не входят в состав аллотериев, а являются сестринской группой по отношению к кроновой группе Mammalia[38][39].

Remove ads

Традиционная классификация

Суммиров вкратце

Перспектива

После Линнея классификация млекопитающих развивалась и уточнялась. На первом этапе своего развития (труды И. Блюменбаха, Б. Ласепеда, Ж. Кювье, Э. Жоффруа Сент-Илера, К. Иллигера, А. Блэнвиля, Л. Окена, К. М. Бэра, Т. Гилла) она продолжала носить чисто типологический характер[40][41]. Выход в свет труда Ч. Дарвина «Происхождение видов» (1859) положил начало перестройке систематики млекопитающих на основе эволюционных представлений; значительный вклад в эту перестройку внесли Т. Гексли, У. Флауэр, Э. Геккель, Э. Коп, М. Вебер, Г. Осборн, У. Грегори[42][43].

Традиционная классификация на уровне выше инфраклассов, оформившаяся в начале XX века, выглядит следующим образом[44][45]:

Класс Mammalia Linnaeus, 1758

- Подкласс Prototheria Gill, 1872

- Подкласс Theria Parker & Haswell, 1897

- Инфракласс Metatheria Huxley, 1880 (или Marsupialia Illiger, 1811)

- Инфракласс Eutheria Gill, 1872 (или Placentalia Owen, 1837)

Названия, заключённые в скобки, употребляют либо как альтернативные наименования соответствующих инфраклассов[45][46], либо как названия их кроновых групп[47][48]. Русские соответствия этих названий: Сумчатые и Плацентарные[49].

Заметим, что трёхчастное деление класса млекопитающих на прото-, мета- и эутериев было предложено ещё французским зоологом А. Блэнвилем (1839), который использовал другие наименования (соответственно: «птицеутробные», «двуутробные», «одноутробные»). Переход к системе двух подклассов с объединением мета- и эутериев восходит к Т. Гиллу (1872), а законченную систему из двух подклассов и двух инфраклассов с современными их наименованиями мы встречаем у У. Грегори (1910)[42][50].

На представленном ниже филогенетическом дереве (хронограмме) современных отрядов млекопитающих видны ветви, отвечающие прототериям (представлены отрядом однопроходных), метатериям (представлены сумчатыми) и эутериям (представлены плацентарными). Дерево построено по данным сайта OneZoom Tree of Life[51] (интерактивного ресурса, отображающего филогенетические связи между различными группами живых существ), которые в основном отражают результаты статьи «The delayed rise of present-day mammals» (О. Бининда-Эмондс и др., 2007)[52]. Цифры при узлах указывают ориентировочное время расхождения сестринских групп (млн лет назад). В ряде более поздних работ, впрочем, приведённые здесь оценки были пересмотрены (иногда значительно)[53][54].

Remove ads

Система Симпсона

Суммиров вкратце

Перспектива

Среди различных филогенетических классификаций млекопитающих особого упоминания заслуживают две. Первая из них была предложена в 1945 году основателем эволюционной таксономии как таковой Дж. Г. Симпсоном. Она содержала[55] 18 рецентных и 14 вымерших отрядов, а на верхнем уровне выглядела так[56]:

Класс Mammalia

- Подкласс Prototheria

- Подкласс

Allotheria Marsh, 1880

Allotheria Marsh, 1880 - Отряд

Triconodonta Osborn, 1888

Triconodonta Osborn, 1888 - Подкласс Theria

- Инфракласс

Pantotheria[англ.] Simpson, 1929

Pantotheria[англ.] Simpson, 1929 - Инфракласс Metatheria

- Инфракласс Eutheria

- Инфракласс

Allotheria: Птилодус (реконструкция)

Allotheria: Птилодус (реконструкция)При этом Симпсон рассматривал аллотериев, ранее имевших ранг инфракласса, и триконодонтов как независимые эволюционные линии, восходящие к самому основанию ствола млекопитающих (по собственному признанию, он воздержался от придания отряду Triconodonta ранга подкласса только из-за плохой изученности данного таксона)[57]. Заметим, что в 1993 году М. Маккенна трактовал таксон Triconodonta именно как подкласс[58], хотя четырьмя годами позже он от такой трактовки отказался. В новый инфракласс Pantotheria[англ.] Симпсон включил ряд примитивных групп териев, выделившихся до разделения сумчатых и плацентарных, и разделил их на отряды собственно пантотериев[англ.] (включая дриолестид[англ.] и докодонтов) и симметродонтов[59].

Современные отряды плацентарных у Симпсона группировались в 4 «когорты»[60]:

- Когорта Unguiculata: отряды Insectivora (включая Macroscelididae), Dermoptera, Chiroptera, Primates (вкл. Tupaiidae), Edentata, Pholidota

- Когорта Glires: отряды Lagomorpha, Rodentia

- Когорта Mutica: отряд Cetacea

- Когорта Ferungulata: отряды Carnivora (вкл. Pinnipedia), Tubulidentata, Proboscidea, Hyracoidea, Sirenia, Perissodactyla, Artiodactyla

Triconodonta: Репеномам (реконструкция)

Triconodonta: Репеномам (реконструкция)Выделяя данные группы, Симпсон подчёркнуто следовал Линнею, подразделившему в 12-м издании «Системы природы» млекопитающих на группы Unguiculata, Ungulata и Mutica. При этом Симпсон убрал из Unguiculata хищных и грызунообразных; первых он объединил с копытными (линнеевские Ungulata), а вторых выделил в отдельную группу под названием Glires (вновь использовав название, применявшееся уже Линнеем, но в несколько ином значении)[61].

После перестройки, которую испытала на рубеже XX—XXI вв. систематика плацентарных с внедрением методов молекулярной филогенетики (см. ниже), данная группировка представляет лишь исторический интерес. А вот верхний уровень классификационной схемы Симпсона современным данным не противоречит: её до сих пор часто используют в учебных пособиях по основам зоологии и палеонтологии млекопитающих, хотя и с некоторыми модификациями. Одна из таких модификаций состоит[62] в делении класса Mammalia на 6 подклассов: Prototheria, Allotheria, Triconodonta, Pantotheria, Metatheria, Eutheria; при этом подклассы Prototheria (куда в этом случае включают[63] базальные группы млекопитающих) и Pantotheria заведомо оказываются парафилетическими таксонами.

Ещё одна обсуждавшаяся в литературе модификация схемы Симпсона состоит в добавлении к трём выделенным Симпсоном подклассам — Prototheria, Allotheria, Theria — парафилетического подкласса Eotheria с включением в него морганукодонтов, докодонтов, триконодонтов и других рано ответвившихся групп[64].

Remove ads

Система Маккенны — Белл

Суммиров вкратце

Перспектива

Полный пересмотр систематики млекопитающих провели в 1997 году палеонтологи Малькольм Маккенна и Сьюзан Белл. Эти исследователи трактуют объём класса Mammalia в узком смысле, следуя подходу Т. Роу. Особенность их системы — чрезвычайно дробная иерархия таксонов, особенно надотрядных: если у Симпсона надвидовая иерархия включала 15 рангов, то у Маккенны и Белл — 25 рангов[65][66]. В кратком изложении (большинство вымерших групп опущено) данная система выглядит так[67]:

Класс Mammalia

- Подкласс Prototheria

- Подкласс Theriiformes

- Инфракласс

Allotheria

Allotheria - Инфракласс

Triconodonta

Triconodonta - Инфракласс Holotheria

- Семейство

Chronoperatidae (incertae sedis)

Chronoperatidae (incertae sedis) - Надлегион

Kuehneotheria

Kuehneotheria - Надлегион Trechnotheria

- Легион Cladotheria

- Подлегион Zatheria

- Инфралегион Tribosphenida

- Суперкогорта Theria

- Когорта Marsupialia

- Магнотряд Australidelphia: отряды Microbiotheria, Notoryctemorphia, Dasyuromorphia, Peramelemorphia, Diprotodontia

- Магнотряд Ameridelphia: отряды Didelphimorphia и Paucituberculata

- Когорта Placentalia

- Магнотряд Xenarthra

- Магнотряд Epitheria

- Надотряд Preptotheria

- Грандотряд Anagalida: отряды Rodentia, Lagomorpha, Macroscelidea

- Грандотряд Ferae: отряды Carnivora и Pholidota (последний — в ранге подотряда отряда Cimolesta)

- Грандотряд Lipotyphla: отряд Insectivora (разделённый на 3 отдельных отряда)

- Грандотряд Archonta: отряды Chiroptera, Scandentia, Primates, Dermoptera (последний включён в Primates в ранге подотряда)

- Грандотряд Ungulata

- Отряд Tubulidentata (incertae sedis)

- Миротряд Eparctocyona: отряды Artiodactyla и Cetacea (последний — в ранге подотряда отряда Cete)

- Миротряд

Meridiungulata (вымершие отряды южноамериканских копытных)

Meridiungulata (вымершие отряды южноамериканских копытных) - Миротряд Altungulata: отряд Perissodactyla, а также Hyracoidea, Sirenia и Proboscidea (последние три — в качестве подразделений различного ранга отряда Uranotheria)

- Надотряд Preptotheria

- Когорта Marsupialia

- Суперкогорта Theria

- Инфралегион Tribosphenida

- Подлегион Zatheria

- Легион Cladotheria

- Семейство

- Инфракласс

Заметим, что современная трактовка группы Holotheria значительно изменилась. У Маккенны и Белл она объединяла три подгруппы: семейство Chronoperatidae[англ.] и «надлегионы» Kuehneotheria и Trechnotheria. Когда выяснилось, что первые две подгруппы отделились от ствола млекопитающих раньше, чем однопроходные (см. приведённые выше кладограммы), объём данной группы был существенно расширен: теперь она содержит две упомянутые подгруппы и всю кроновую группу Mammalia[37].

Система Маккенны — Белл получила признание многих палеонтологов, хотя и не слишком активно используется другими биологами. По мнению ряда специалистов-систематиков, данная система хотя и выступала как синтез результатов, достигнутых в систематике млекопитающих к концу XX века, но не всегда основывалась на аккуратном филогенетическом анализе учитываемых признаков[68].

Remove ads

Классификация млекопитающих по данным молекулярной филогенетики

Суммиров вкратце

Перспектива

Ниже рассмотрена современная классификация млекопитающих, предполагающая выявление родственных отношений между отдельными отрядами, включающими ныне живущие виды.

Особенно запутанной и противоречивой представлялась в XX веке филогения плацентарных, где число отрядов было велико. Родственные отношения между ними начали проясняться лишь недавно благодаря успехам молекулярной филогенетики. При этом произошли и изменения в системе на уровне отрядов, которые отражены во многих современных источниках[69][70].

В соответствии с результатами большинства молекулярных исследований, все плацентарные сейчас классифицируют на четыре большие группы, обычно имеющие статус надотрядов[71][72]:

- Afrotheria (афротерии);

- Xenarthra (неполнозубые);

- Euarchontoglires (эуархонтоглиры);

- Laurasiatheria (лавразиатерии).

При этом надотряды Euarchontoglires (для него предлагают также название Supraprimates[73]) и Laurasiatheria объединяют в кладу (магнотряд) Boreoeutheria. Относительно того, какая группа — Afrotheria, Xenarthra или Boreoeutheria — является базальной для плацентарных, существуют разногласия, а разные исследования дают противоречивые результаты. Были предложены следующие варианты[53].

Вариант 1. Базальная группа Afrotheria, а Xenarthra и Boreoeutheria объединяют в кладу Exafroplacentalia[74].

Вариант 2. Базальная группа Xenarthra, а Afrotheria и Boreoeutheria объединяют в кладу Epitheria[54][73].

Вариант 3. Базальная группа Boreoeutheria, а Afrotheria и Xenarthra объединяют в кладу Atlantogenata[75][76][77].

Выполненное в 2015 году масштабное исследование, основанное на анализе двух наборов данных, представляющих как кодирующие, так и некодирующие области генома плацентарных, свидетельствует в пользу третьего варианта группировки надотрядов[78].

Для четырёх перечисленных выше надотрядов плацентарных (кроме Xenarthra) поддерживающие их выделение морфологические синапоморфии отсутствуют[79]. В то же время выявлены достаточно надёжные молекулярные синапоморфии; упомянем некоторые из них. Так, для афротериев характерны утрата последовательности из 9 нуклеотидных оснований в 11-м экзоне гена BRCA1 и утрата участка из 10 аминокислот в белке аполипопротеин B (APOB). У ксенартр произошла утрата участка из 3 аминокислот в субъединице α-A[англ.] белка альфа-кристаллин. Для лавразиатериев имеет место утрата участка из 10 нуклеотидных оснований в 3′-нетранслируемой области гена PLCB4[англ.]. Эуархонтоглиры выделяются утратой последовательности из 18 аминокислот в белке атаксин 1[англ.] (SCA1) и участка из 6 нуклеотидных оснований в гене PRNP[80][81].

Ниже приведена полная систематика млекопитающих для таксонов рангом от отряда и выше, основанная на данных молекулярной филогенетики. Для плацентарных она следует — для определённости — третьему варианту группировки надотрядов. Внутренняя структура надотряда Laurasiatheria отражает результаты последних исследований[82][83]. Систематика сумчатых соответствует результатам молекулярно-генетических и морфологических анализов и предусматривает выделение в составе этого таксона семи современных отрядов, пять из которых относится к австралийской кладе Australidelphia; в составе последней, в свою очередь, выделяется таксон Euaustralidelphia[84][85][86][87][88].

В квадратных скобках указаны количества рецентных семейств, родов, современных и недавно вымерших видов, входящих в таксон, согласно базе данных Американского общества маммологов (ASM Mammal Diversity Database, v. 1.10)[1]:

Подкласс Prototheria: первозвери

- Отряд 1. Monotremata: однопроходные, т. e. утконос и ехидны (Австралия) [ 2 / 3 / 5 / 0 ]

Подкласс Theria (тотальная группа — Theriiformes)

Виргинский опоссум

- Инфракласс Marsupialia (тотальная группа — Metatheria): сумчатые [ 21 / 91 / 385 / 17 ]

- Отряд 2. Didelphimorphia: опоссумы (Америка) [ 1 / 18 / 125 / 0 ]

- Отряд 3. Paucituberculata: ценолесты (Южная Америка) [ 1 / 3 / 7 / 0 ]

- Надотряд Australidelphia

- Отряд 4. Microbiotheria: микробиотерии (Южная Америка) [ 1 / 1 / 2 / 0 ]

- Клада Euaustralidelphia

- Отряд 5. Notoryctemorphia: сумчатые кроты (Австралия) [ 1 / 1 / 2 / 0 ]

- Отряд 6. Dasyuromorphia: хищные сумчатые (Австралия) [ 3 / 19 / 77 / 1 ]

- Отряд 7. Peramelemorphia: бандикуты (Австралия) [ 3 / 8 / 22 / 8 ]

- Отряд 8. Diprotodontia: двурезцовые (Австралия) [ 11 / 41 / 150 / 8 ]

- Инфракласс Placentalia (тотальная группа — Eutheria): плацентарные

- Клада Atlantogenata

- Надотряд Afrotheria [ 9 / 49 / 89 / 1 ]

- Грандотряд Afroinsectiphilia

- Отряд 9. Macroscelidea: прыгунчики (Африка) [ 1 / 6 / 20 / 0 ]

- Отряд 10. Afrosoricida: тенреки и златокротовые (Африка) [ 3 / 20 / 55 / 0 ]

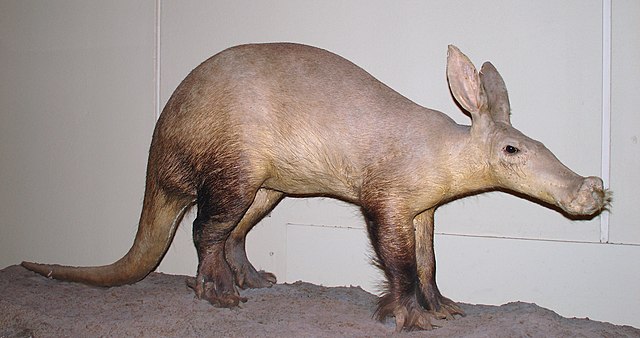

- Отряд 11. Tubulidentata: трубкозубы (Африка) [ 1 / 1 / 1 / 0 ]

- Грандотряд Paenungulata

- Отряд 12. Hyracoidea: даманы (Африка и Аравийский полуостров) [ 1 / 3 / 6 / 0 ]

- Отряд 13. Proboscidea: хоботные (Африка, Юго-Восточная Азия) [ 1 / 2 / 3 / 0 ]

- Отряд 14. Sirenia: сирены, т. e. ламантины и дюгони (космополиты, тропики) [ 2 / 3 / 4 / 1 ]

- Грандотряд Afroinsectiphilia

- Надотряд Xenarthra [ 6 / 14 / 39 / 0 ]

- Отряд 15. Pilosa: муравьеды и ленивцы (неотропики) [ 4 / 5 / 17 / 0 ]

- Отряд 16. Cingulata: броненосцы (Америка) [ 2 / 9 / 22 / 0 ]

- Надотряд Afrotheria [ 9 / 49 / 89 / 1 ]

- Клада Boreoeutheria

- Надотряд Euarchontoglires [ 60 / 636 / 3288 / 53 ]

- Грандотряд Glires

- Отряд 17. Lagomorpha: пищухи, зайцы (Евразия, Африка, Америка) [ 3 / 12 / 106 / 1 ]

- Отряд 18. Rodentia: грызуны (всесветно) [ 35 / 534 / 2635 / 48 ]

- Грандотряд Euarchonta

- Отряд 19. Scandentia: тупайи (Юго-Восточная Азия) [ 2 / 4 / 23 / 0 ]

- Миротряд Primatomorpha

- Отряд 20. Dermoptera: шерстокрылы (Юго-Восточная Азия) [ 1 / 2 / 2 / 0 ]

- Отряд 21. Primates: лемуры, долгопяты, обезьяны, люди (всесветно) [ 19 / 84 / 522 / 4 ]

- Грандотряд Glires

- Надотряд Laurasiatheria [ 69 / 568 / 2708 / 30 ]

- Отряд 22. Eulipotyphla: ежи, кроты, землеройки, щелезубы (Евразия, Африка, Северная Америка) [ 5 / 61 / 566 / 9 ]

- Клада Scrotifera

- Отряд 23. Chiroptera: рукокрылые (всесветно) [ 21 / 236 / 1447 / 9 ]

- Клада Fereuungulata

- Грандотряд Euungulata

- Отряд 24. Perissodactyla: непарнокопытные (Центральная и Южная Америка, Азия, Африка) [ 3 / 6 / 18 / 0 ]

- Отряд 25. Artiodactyla (=Cetartiodactyla): парнокопытные и китообразные (все континенты, кроме Австралии и Антарктиды, и все моря и океаны) [ 23 / 134 / 361 / 5 ]

- Грандотряд Ferae

- Грандотряд Euungulata

- Надотряд Euarchontoglires [ 60 / 636 / 3288 / 53 ]

- Клада Atlantogenata

Приведённая система млекопитающих не является вполне общепринятой и в разных публикациях претерпевает определённые вариации. Так, некоторые зоологи делят монофилетическую группу Eulipotyphla (от традиционного отряда насекомоядных Insectivora она отличается по объёму — часть входивших в него семейств перенесена в новый отряд Afrosoricida) на два отряда: Erinaceomorpha (ежи) и Soricomorpha (кроты, землеройки, щелезубы)[89], при этом последний оказывается парафилетической группой[83]. Однако в целом существование в системе парафилетических таксонов не допускается многими современными специалистами. Например, выделение отдельного отряда Cetacea (китообразные) делает парафилетической группой отряд парнокопытных Artiodactyla, из-за чего в последнее время эти два таксона часто объединяют в единый отряд китопарнокопытных Cetartiodactyla (или Artiodactyla)[84]. Вообще, выделение отдельных клад в надотряде Laurasiatheria не является вполне надёжным, и тем более нет согласия по вопросу о том, какие из них должны получить ранг гранд- или миротряда.

Систематика сумчатых также претерпела некоторые изменения в свете недавних исследований, а единого мнения о том, какой ранг должен быть присвоен этой группе и её дочерним таксонам, до сих пор не существует. В предложенной в 1987 году К. Эплином и М. Арчером[90] и после практически общепринятой классификации[69][91][92] сумчатые подразделяются на американских Ameridelphia[англ.] и австралийских Australidelphia (к последним также относятся южноамериканские микробиотерии)[90]. Хотя ранее оба таксона считались монофилетическими[92], большинство молекулярно-генетических анализов, проведённых в XXI веке, восстановило Ameridelphia как группу, парафилетическую по отношению к Australidelphia; в результате, ряд авторов отказался от выделения первого таксона[84][85][86][87][88].

Remove ads

См. также

Примечания

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads