Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

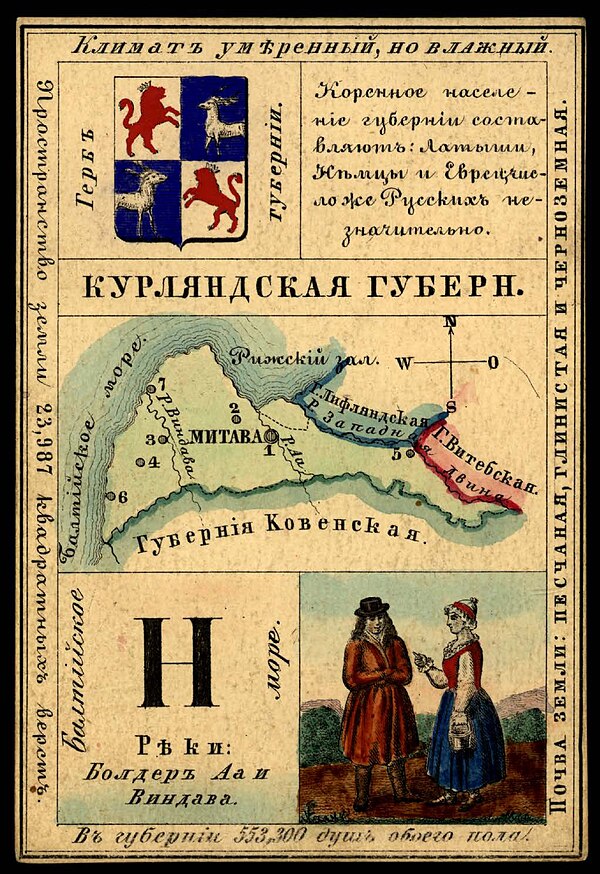

Курляндская губерния

губерния Российской империи Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Курля́ндская губе́рния, также Курля́ндия — одна из трёх губерний Прибалтийского (Остзейского) края Российской империи. Губернский город (административный центр губернии) — Митава.

В настоящее время почти вся территория бывшей губернии находится в Латвийской Республике, за исключением небольшой её части, которая в 1921 году отошла к Литве (местечко Паланга и посёлок Швянтойи, первоначально являвшиеся единственным выходом Литвы к Балтийскому морю).

Remove ads

Географическое положение

Находилась на северо-западе Российской империи. Граничила: на западе и на севере — с Балтийским морем, на северо-востоке и востоке — с Рижским заливом, Лифляндской и Витебской губерниями, на юге — с Ковенской и Виленской губерниями, а также с Восточной Пруссией[1][3].

Курляндская губерния занимала территорию свыше 27 тыс. км² (она являлась одной из самых небольших по площади губерний Российской империи)[1].

Remove ads

История

Суммиров вкратце

Перспектива

Образована согласно указу императрицы Екатерины II от 27 ноября (8 декабря) 1795 года на бывшей территории Курляндского герцогства и Пильтенского округа, после их присоединения к Российской империи[комм. 1][1][4][5][6][7].

Во время Отечественной войны 1812 года на непродолжительное время была занята французскими войсками[1].

В соответствии с проводившейся крестьянской реформой в прибалтийских губерниях Российской империи, в 1817 году в Курляндской губернии началась отмена крепостного права (при этом окончательную свободу курляндские крестьяне обрели только к 1832 году, когда они получили право свободного передвижения, правда, только на территории губернии и без возможности селиться в городах)[8].

В 1819 году из состава Виленской губернии в Курляндскую губернию передан участок побережья Балтийского моря, включавший в себя местечко Паланген (Поланген) с округой[9].

В 1915 году в ходе Первой мировой войны Курляндская губерния оккупирована германскими войсками и вошла в так называемую Область управления Верховного главнокомандующего Восточным фронтом Германии (Обер-Ост).

В условиях германской оккупации в начале марта 1918 года курляндский ландтаг (состоял из остзейских немцев) на заседании в Митаве принял решение о создании Курляндского герцогства, которое бы находилось под покровительством Германии. 15 марта германский император Вильгельм II подписал акт о признании этого государства. В дальнейшем, после учреждения в апреле 1918 года нового государства — Балтийского герцогства, Курляндия вошла в его состав[10].

В том же году территорию бывшей губернии включили в состав новопровозглашённой Латвийской Республики. В начале 1919 года Курляндия объявлена частью созданной Социалистической Советской Республики Латвии (существовала до начала 1920 года). Окончательно за Латвией территорию Курляндии закрепили согласно Рижскому мирному договору 1920 года[1][11][12][13].

Remove ads

Административно-территориальное устройство

Суммиров вкратце

Перспектива

- Деление Курляндской губернии на уезды

- Волости Курляндской губернии на 1890 год[14]

В конце XIX века Курляндская губерния состояла из 10 уездов: Добленского (Митавского), Баусского, Виндавского, Газенпотского, Гольдингенского, Гробинского, Иллукстского, Тальсенского, Туккумского и Фридрихштадтского[1][3].

Более мелкой административно-территориальной единицей являлись волости (в начале XX века их в Курляндии было 225)[16].

По данным издания 1904 года, в губернии имелось 11 городов (Митава, Либава, Бауск, Виндава, Газенпот, Гольдинген, Гробин, Пильтен, Туккум, Фридрихштадт, Якобштадт) и 13 местечек (Бальдон, Грива, Доблен, Дурбен, Иллукст, Кандава, Поланген, Сасмакен, Суббат, Тальсен, Фрауенбург, Цабельн, Шёнберг)[17]. Также здесь находились свыше 1860 владельческих усадеб, более 150 усадеб для священнослужителей и множество других сельских поселений, в основном небольших хуторов (всего в Курляндской губернии было более 24 500 населённых пунктов)[18][19].

Руководство губернии и местное самоуправление

Суммиров вкратце

Перспектива

Курляндская губерния управлялась губернатором, который назначался российским императором по представлению министра внутренних дел. В 1796—1802 и в 1812—1876 годах курляндский губернатор находился в подчинении Лифляндского, Эстляндского и Курляндского генерал-губернатора (в 1802—1812 годах — Лифляндского и Курляндского генерал-губернатора)[1][20].

Губернатор являлся высшим должностным лицом в Курляндской губернии. В качестве органа управления губернией существовало губернское правление (под председательством губернатора), а также имелись различные административные учреждения (данные из издания 1904 года) — губернские комитеты (губернский статистический комитет, губернский распорядительный комитет, губернский лесоохранительный комитет и др.), губернские присутствия (по сути коллегиальные межведомственные комиссии при губернаторе: губернское по крестьянским делам присутствие, губернское по городским делам присутствие, губернское по воинской повинности присутствие, губернское по фабричным и горнозаводским делам присутствие, губернское по промысловому налогу присутствие), казённая палата, приказ общественного призрения, губернская комиссия народного продовольствия и т. д.[20][21][22][23][24][25][26]

В конце XIX века система местного самоуправления в прибалтийских губерниях (и в Курляндской губернии, в частности) представляла собой своеобразное сочетание учреждений, действовавших как согласно новому российскому законодательству, так и оставшихся в неизменности со средневековых времён. Например, городское самоуправление было устроено по Городовому положению 1892 года, волостное управление — по положению, специально разработанному для Прибалтийского края в 1866 году. При этом в губернии продолжали функционировать и старые сословные учреждения, закреплявшие привилегии местного дворянства[1][27].

Главным представительным органом местного самоуправления в губернии был курляндский ландтаг. Он состоял из депутатов, избиравшихся на приходских собраниях (в них участвовали местные дворяне-собственники, либо дворяне, имевшие соответствующий нормативу доход, а также лица, не принадлежавшие к местному дворянству, но владевшие дворянскими вотчинами в соответствующем приходе губернии). Обычно ландтаги собирались раз в три года (за исключением чрезвычайных ландтагов)[3][27].

Ландтаг избирал губернского предводителя дворянства (нем. Landesbevollmächtigter), а также рассматривал различные насущные вопросы и поступившие предложения. Исполнительным органом по делам земского самоуправления в губернии являлся дворянский комитет, состоявший из губернского предводителя дворянства, уездных предводителей (нем. Kreismarschälle; избирались на три года в соответствующих округах), а также секретаря и казначея[3][27].

Основой местного самоуправления в уездах Курляндии были приходские собрания, или конвенты. До 1870 года они ведали всеми делами самоуправления, включая и церковными, и состояли исключительно из дворян и владельцев дворянских вотчин. В 1870 году произошло разделение на конвенты для обсуждения общих дел прихода и конвенты по делам лютеранской церкви и школ. Кроме того, в состав общих приходских конвентов допустили волостных старшин (как представителей волостей)[27].

Согласно положению, принятому для прибалтийских губерний, волости здесь не имели строго выраженного сословного характера, то есть к ним могли принадлежать не только крестьяне, но и лица других сословий, в отличие от губерний центральной части России. Волостное управление состояло из общего волостного схода, схода выборных, волостного старшины (с помощниками) и волостного суда. Общий волостной сход обычно созывался один раз в год для избрания должностных лиц в волости — старшины, его помощников, волостных судей, а также выборных. Сход выборных собирался по мере надобности, но не реже одного раза в год (срок полномочий выборных составлял три года; в их компетенции — принятие решений и составление ходатайств по различным вопросам, прежде всего хозяйственным, контроль за работой старшины и его помощников и др.)[27].

Губернаторы

Губернские предводители дворянства

Вице-губернаторы

Remove ads

Судебная система

В 1889 году на губернии Прибалтийского края распространили действие общероссийских судебных уставов, принятых ещё при императоре Александре II (правда, с существенными оговорками: например, уголовные дела рассматривались без участия присяжных заседателей; мировые судьи не избирались, а назначались министром юстиции). Прежняя система судов Курляндии — обер-гофгерихт, обергауптманские суды и др. — упразднялась[5][28][29].

В конце XIX века в Курляндской губернии действовали два окружных суда (в Митаве и Либаве; подчинялись Санкт-Петербургской судебной палате), существовали 5 судебно-мировых округов и 22 мировых участка. Имелась также система низовых судов — волостных и верхних крестьянских. В судебных учреждениях (общих и мировых) судопроизводство велось на русском языке (при судах состояли переводчики; в то же время имелись некоторые исключения из указанного правила), в делопроизводстве волостных и верхних крестьянских судов допускалось использование языка большинства местного населения (в данном случае, латышского)[3][5].

Remove ads

Губернский герб

Герб губернии утверждён 8 (20) декабря 1856 года (основывался на гербе Курляндского герцогства).

Описание герба: «Щит четверочастный. В первой и четвёртой частях герб Курляндский: в серебряном поле червлёный лев, в червлёной же короне. Во второй и третьей частях герб Семигальский: в лазуревом поле, выходящий серебряный олень, с шестью на рогах отростками, увенчанный Герцогскою короною. Щит увенчан Императорскою короною и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевскою лентою»[30].

Remove ads

Население

Суммиров вкратце

Перспектива

В 1897 году в Курляндской губернии проживало 674 тыс. человек (в целом, население губернии постоянно увеличивалось: более 555 тыс. жителей в 1857 году, 798 тыс. жителей в 1913 году)[1][3]. В сословном отношении население распределялось так: крестьян — 81,5 % от общего числа жителей, мещан — 15,5 %, дворян и чиновников — 1,6 %, почётных граждан и купечества — 0,4 %, духовенства — 0,1 %, прочих — 0,9 %[32].

Население губернии отличалось достаточно большой долей числа городских жителей (свыше 23 %, по данным переписи 1897 года) и высоким уровнем грамотности (85 %, без учёта детей младше 9 лет, по данным переписи 1897 года)[1][19][33].

Крупнейшим по числу жителей городом Курляндии являлась Либава (64,5 тыс. жителей в 1897 г.), входившая в состав Гробинского уезда, далее шла Митава (центр губернии; 35,1 тыс. жителей в 1897 г.), остальные города были существенно меньше[19][34][35][36][37].

По данным переписи 1897 года, 58,9 % населения жило на доходы от занятости в сельском хозяйстве, 14,1 % — в обрабатывающей промышленности, 27 % — в торговле и сфере услуг, в сфере транспорта, на государственной и общественной службе и от остальных источников[19][38][39].

Этнический состав населения

В конце XIX века в Курляндской губернии преобладали латыши (свыше 75 % населения, данные 1897 года). Далее шли немцы (около 7,6 %) и евреи (почти 5,6 %). Наибольшее число русских («великороссов») проживало в Иллукстском (где было много старообрядцев), Гробинском (в основном в промышленном центре — Либаве) и Добленском уездах, белорусы жили в Иллукстском уезде, поляки и литовцы — преимущественно в Иллукстском и Гробинском уездах, жемайты («жмудины») — прежде всего в Полангене и его окрестностях. Небольшая народность — ливы — проживала исключительно в Виндавском уезде[1][3][5][31].

На территории губернии в нескольких поселениях (они именовались как «вольные деревни») жили представители небольшой привилегированной группы крестьян — так называемые Kurische Könige («куриш[е]-кёниге», «курляндские короли»; в 1863 г. — 405 чел.), издавна имевшие некоторые дворянские права (наследственное владение землями на правах собственности и право на свободную охоту) и свой герб. Считалось, что они являются потомками правителей племён куршей, в древности заселявших земли Курляндии[42][43][44][45].

Этнический состав населения Курляндской губернии в 1897 году (исходя из данных по родному языку)[31]:

Remove ads

Экономика

Суммиров вкратце

Перспектива

В начале XX века в Курляндской губернии существовало развитое сельское хозяйство. В основном здесь выращивались такие культуры, как рожь, овёс, ячмень, пшеница, картофель, а также кормовые травы, лён и др. Развивалось садоводство и животноводство (держали крупный рогатый скот, овец, лошадей, свиней и коз)[18][34][46].

Около трети территории губернии было покрыто лесами. Лесное хозяйство велось рационально (введена практика искусственной посадки новых деревьев на местах вырубок леса)[18][34][46].

В промышленности губернии важное значение имели мукомольное, винокуренное (производство спирта и водки), пивоваренное, металлургическое и металлообрабатывающее, маслобойное, лесопильное и другие производства. Также здесь работали кирпичные и кожевенные заводы, льнопрядильни, спичечные фабрики и прочие предприятия. Крупнейшим промышленным центром Курляндии являлся город Либава[3][34][46].

Промыслы в сельской местности: рубка и сплав леса, заготовка дров, производство щёток, изготовление гончарных, слесарных и токарных изделий, кос, деревянных ложек, добыча торфа и гипса, добыча и обработка янтаря (янтарь добывался на берегу Балтийского моря, прежде всего в районе Полангена) и др.[18][19][34][47]

Хозяйственное значение имело рыболовство — рыбу ловили как в море, так и в озёрах и реках губернии. Также использовался метод искусственного разведения рыбы (карпа) в прудах[3][19][48][49].

Remove ads

Транспорт

По статистическим данным за 1912 год (сводные данные о дорогах, находившихся в ведении министерства путей сообщения и министерства внутренних дел), в Курляндии имелось почти 169 вёрст полностью шоссейных дорог и 16,9 тыс. вёрст грунтовых дорог (немалая часть этих дорог были частично замощены или шоссированы, либо улучшены гравием, песком и т. д.)[50].

По территории Курляндской губернии были проложены железные дороги: Санкт-Петербург — Варшава (1862), Рига — Митава (1868), Либава — Кошедары (1871), Туккум — Виндава (1901) и другие (общая длина сети железных дорог на начало 1913 года составляла 568 вёрст). Существовал крупный морской порт в Либаве, а также Виндавский и Павловский порты, имели значение и речные грузовые перевозки (по рекам Западная Двина и Аа)[1][3][19][51].

Образование, здравоохранение

По доле грамотного населения Курляндская губерния занимала одно из самых первых мест в Российской империи[46].

В 1910 году действовали 8 средних общеобразовательных учебных заведений (свыше 3,1 тыс. учащихся), 13 специальных средних и низших (464 учащихся) и 794 низших (36,9 тыс. учащихся)[19].

Имелось 33 больницы на более чем 1300 мест и 88 аптек[19].

Печать, типографии, книжная торговля и библиотеки

В конце XIX века в губернии издавалось 9 газет: 2 — на русском языке, 4 — на немецком, 3 — на латышском. Работало 18 типографий, 57 книжных магазинов и библиотек для чтения[3].

Религия

В 1897 году (данные переписи) в структуре населения губернии по вероисповеданию преобладали протестанты (в основном лютеране) — 76,4 % и католики — 11,1 %, также немалую долю составляли иудеи — более 7 % и православные (в том числе и старообрядцы) — более 5 %[3][52].

По данным энциклопедического издания 1903 года, в Курляндии находилось 150 лютеранских кирх, 44 еврейских синагоги, 33 православные церкви, 32 костёла и 38 баптистских молельных домов[18]. Действовали два православных монастыря — Спасо-Преображенская пустынь (недалеко от Митавы) и Иллукстский Рождество-Богородичный (Рождество-Богородицкий) женский монастырь[3][53][54].

См. также

Комментарии

- Несколько позднее было официально объявлено, что губернские учреждения в полном объёме приступили к работе 28 января (8 февраля) 1796 года. При этом само название «Курляндская губерния» упоминалось ещё в указе императрицы Екатерины II от 2 (13) мая 1795 года, до собственно создания данной губернии (ПСЗРИ. Собрание 1649—1825 гг. Том 23, узаконение № 17439 от 11 февраля 1796 года; ПСЗРИ. Собрание 1649—1825 гг. Том 23, узаконение № 17324 от 2 мая 1795 года).

Примечания

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads