Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Мегафауна

совокупность видов животных, чья масса тела превышает 40—45 кг Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Мегафауна (от греч. μέγας megas «большой» и новолатинского fauna «животное») (зоология) — крупные животные. Крупные размеры обычно связаны с другими характеристиками, такими как медленный темп размножения и, у крупных травоядных, сниженная или незначительная смертность взрослых особей от хищников[1]. Критерии отнесения к мегафауне размыты и отличаются в зависимости от рассматриваемой экосистемы. Так, порог отнесения к мегафауне, основанный на размерах и массе, может варьироваться от 10 до 2000 кг. В частности, в палеонтологии широко используется предложенный Полом Шульцем Мартином порог в 45 кг; исследования, основанные на концепции «мегатровоядных[англ.]», принимают за критерий массу взрослых особей от 1000 кг. Также существует определение мегафауны как крупнейших видов, представленных в данной области или в рамках исследуемой системы, прямо не связанное с их абсолютными размерами. При этом первоначально термин «мегафауна» вообще не относился к динозаврам и редко использовался для млекопитающих, за исключением периода плейстоцена[2].

Виды мегафауны оказывают значительное воздействие на местную среду обитания, включая подавление роста древесной растительности и расширение распространения степной. Мегафауна также играет роль в регулировании и стабилизации численности более мелких животных.

В эпоху плейстоцена существовала разнообразная мегафауна по всему миру. В позднем плейстоцене, начиная со 130 000 лет назад, в период расселения древних людей по планете, большинство видов крупных млекопитающих вымерло[3][4], включая 65 % всех известных науке наземных видов млекопитающих весом более 40 кг[5], тогда как мелкие животные в основном не пострадали[6]. Большинство авторов считают вероятными причинами вымирания роль человека и изменение климата, хотя относительная значимость каждого из факторов является предметом дискуссий.

Remove ads

История

Суммиров вкратце

Перспектива

Одним из первых упоминаний термина «мегафауна» является работа Альфреда Рассела Уоллеса 1876 года The geographical distribution of animals. В XX и XXI веках этот термин обычно относился к крупным животным. Существуют различия в пороговых значениях, используемых для определения мегафауны в целом или отдельных её групп. Во многих научных трудах принят предложенный Полом Шульцем Мартином порог в 45 кг. Некоторые ученые определяют травоядную наземную мегафауну как имеющую вес, превышающий 100 кг и наземная плотоядная мегафауна весом более 15 кг. Кроме того, Оуэн-Смит (R. Norman Owen-Smith) ввёл термин «мегатравоядные» (Megaherbivore) для описания травоядных, вес которых превышает 1000 кг[2].

Среди современных животных термин «мегафауна» чаще всего используется для обозначения крупнейших современных наземных млекопитающих, к которым относятся (но не ограничиваются) слоны, жирафы, бегемоты, носороги и крупные быки. Из этих пяти категорий крупных травоядных животных только крупный рогатый скот в настоящее время встречается за пределами Африки и Азии, но все остальные ранее были более широко распространены, причем их ареалы и популяции постоянно сокращались и уменьшались с течением времени. Дикие лошади — ещё один пример мегафауны, но их нынешний ареал в основном ограничен Старым Светом, в частности Африкой и Азией. Виды мегафауны можно классифицировать по типу питания: мегатравоядные (например, слоны), мегахищники (например, львы) и мегавсеядные (Omnivore) (например, медведи)[7][8].

Remove ads

Экологическая стратегия

Представители мегафауны (в том числе самые крупные млекопитающие и птицы) обычно являются К -стратегами, с большой продолжительностью жизни, медленными темпами роста популяции, низким уровнем смертности и (по крайней мере, для самых крупных) небольшим количеством или отсутствием естественных хищников, способных убить взрослых особей[9][2]. Эти характеристики делают их уязвимыми для чрезмерной эксплуатации (Overexploitation) человеком, отчасти из-за медленных темпов восстановления популяции[10][11].

Remove ads

Эволюция крупных размеров тела

Суммиров вкратце

Перспектива

Наземные млекопитающие

После мел-палеогенового вымирания, уничтожившего непернатых динозавров около 66 млн лет назад, наземные млекопитающие претерпели почти экспоненциальное увеличение размеров тела[12]. Начав с нескольких килограммов, максимальный размер достиг ~ 50 кг несколько миллионов лет спустя и ~ 750 килограммов (1700 фунтов) к концу палеоцена. Эта тенденция увеличения массы тела, по-видимому, стабилизировалась около 40 млн лет назад (в конце эоцена)[12].

Мегатравоядные в конечном итоге достигли массы тела более 10 000 килограммов (22 000 фунтов). Самые крупные из них, индрикотериевые (Paraceratheriidae) и хоботные, были ферментерами задней кишки, (Hindgut fermentation) которые, как полагают, имеют преимущество перед ферментерами передней кишки (Foregut fermentation) в способности ускорять желудочно-кишечный транзит для того, чтобы приспособиться к очень большому потреблению пищи[13] Скорость прироста численности парнокопытных (0,74) составила около трети от непарнокопытных. Показатель для плотоядных (0,65) был немного ниже, в то время как приматы, возможно, ограниченные своим древесным (Artiodactyl) образом жизни, имели самый низкий показатель (0,39) среди изученных групп млекопитающих[14].

Анализ изменения максимального размера тела за последние 40 млн лет показывает, что увеличение этого размера связано со снижением температуры и увеличением площади континентальной суши. Первая корреляция согласуется с правилом Бергмана[15] и может быть связана с терморегуляторным преимуществом большой массы тела в холодном климате[12], лучшей способностью более крупных организмов справляться с сезонностью в обеспечении пищей[15] или другими факторами.

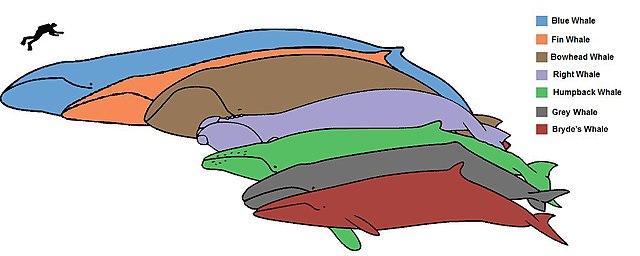

Морские млекопитающие

С тех пор как четвероногие (первые рептилии, позднее млекопитающие) вернулись в море в поздней перми (Lopingian), они доминировали в верхней части диапазона размеров морских животных из-за более эффективного потребления кислорода с помощью легких[16][17]. Предками китообразных, как полагают, были полуводные пакицетиды (Pakicetidae), размером не больше собаки, жившие около 53 миллионов лет назад[18]. 40 млн лет назад китообразные достигли длины 20 м (66 футов) или более у базилозавра, удлиненного змеевидного кита. После этого эволюция крупных размеров тела у китообразных, по-видимому, временно остановилась, а затем пошла вспять, хотя имеющиеся ископаемые данные ограничены. Однако в период с 31 млн лет назад (в олигоцене) и по настоящее время китообразные претерпели значительно более быстрый устойчивый рост массы тела, чем любая группа наземных млекопитающих[14]. Эта тенденция привела к появлению самого крупного животного всех времен — современного синего кита. Возможны несколько причин более быстрой эволюции крупных размеров тела у китообразных. Так, большая теплоемкость и теплопроводность воды по сравнению с воздухом может увеличить терморегуляторное преимущество большого размера тела у морских эндотермных животных (Endotherm)[14].

Китообразные — не единственные морские млекопитающие, достигающие огромных размеров[19]. Крупнейшими млекопитающими- хищниками всех времен являются морские ластоногие, самым крупным из которых является южный морской слон, который может достигать более 6 м (20 футов) в длину и весят до 5,000 кг (11,023 фунт) . Другие крупные ластоногие включают северного морского слона, вес которого достигает 4,000 кг (8,818 фунт), морж в 2,000 кг (4,409 фунт) и морской лев Стеллера в 1,135 кг (2,50 фунт)[20][21]. Сирены — ещё одна группа морских млекопитающих, которые приспособились к полностью водной жизни примерно в то же время, что и китообразные. Сирены тесно связаны со слонами. Самой крупной сиреной была морская корова Стеллера, достигавшая в длину 10 м (33 футов) в длину и весившая от 8,000 до 10,000 кг (17,637 до 22,046 фунт); была истреблена в XVIII веке[22].

Нелетающие птицы

Из-за небольшого первоначального размера всех млекопитающих после вымирания нептичьих динозавров, у не млекопитающих позвоночных было примерно десятимиллионолетнее окно возможностей (в палеоцене) для эволюции гигантизма без особой конкуренции[23]. В этот период ниши высших хищников часто занимали рептилии, такие как наземные крокодилы (например, Pristichampsus), крупные змеи (например, Titanoboa), ящерицы-вараны, или нелетающие птицы[12] (например, Paleopsilopterus в Южной Америке). В этот период в Северном полушарии появились гигантские нелетающие травоядные птицы- гасторниты, в то время как нелетающие палеогнаты появились на континентальных массивах Гондваны и в Европе. Гасторнитиды и по крайней мере одна линия нелетающих палеогнатных птиц возникли в Европе, обе линии доминировали в нишах для крупных травоядных, в то время как вес млекопитающих оставался менее 45 килограммов (99 фунтов) (в отличие от других территорий, таких как Северная Америка и Азия, где более крупные млекопитающие появились раньше) и были крупнейшими европейскими четвероногими в палеоцене[24].

Хищные нелетающие птицы в раннем кайнозое могли конкурировать с млекопитающими. Однако позднее, в кайнозое, они были вытеснены более развитыми хищниками и вымерли. В Северной Америке баторнитиды (Bathornithidae) были хищниками верхнего уровня, но вымерли к раннему миоцену (Early Miocene). В Южной Америке родственные форорациды делили доминирующие хищнические ниши со спарассодонтами на протяжении большей части кайнозоя, но пришли в упадок и в конечном итоге вымерли после того, как в плиоцене из Северной Америки прибыли плацентарные хищники (в ходе Великого американского обмена). Напротив, крупные травоядные нелетающие бескилевые сохранились до наших дней[25].

Однако ни одна из нелетающих птиц кайнозоя, включая хищного Brontornis , возможно, всеядного Dromornis stirtoni[25] или травоядного Aepyornis, никогда не достигала массы, превышающей 500 килограммов (1100 фунтов) и, таким образом, никогда не достигали размеров крупнейших плотоядных млекопитающих, не говоря уже о крупнейших травоядных млекопитающих. Было высказано предположение, что увеличение толщины скорлупы птичьих яиц пропорционально массе яйца с увеличением его размера накладывает верхний предел на размер птиц[26][29]. Самый крупный вид Dromornis, D. stirtoni, мог вымереть после того, как достиг максимальной массы тела среди птиц, а затем был вытеснен сумчатыми дипротодонтами, которые эволюционировали до размеров, в несколько раз больших[30].

Гигантские черепахи

Гигантские черепахи (Giant tortoise) были важными компонентами мегафауны позднего кайнозоя, присутствуя на каждом континенте до прибытия гоминидов[31][32]. Самой крупной известной наземной черепахой была Megalochelys atlas, животное, весившее, вероятно, около 1000 кг (2200 фунт)[33]. Её вымирание, вероятно, было связано с охотой архаичных людей (Homo erectus) на этих черепах[34].

Некоторые более ранние водные Testudines, например, морской Archelon мелового периода[35] и пресноводный Stupendemys миоцена, были значительно крупнее и весили более 2,000 кг (4,409 фунт)[36].

Remove ads

Массовые вымирания мегафауны

Суммиров вкратце

Перспектива

Сроки и возможные причины

Многочисленные вымирания произошли во второй половине последнего ледникового периода, когда большинство крупных млекопитающих вымерло в Америке, Австралии, Новой Гвинее и Евразии, включая более 80 % всех наземных животных с массой тела более 1,000 кг (2,205 фунт) . Мелкие животные и другие организмы, такие как растения, в целом не были затронуты вымиранием[37].

Различные теории приписывают волну вымираний охоте человека, изменению климата, болезням, внеземному влиянию, конкуренции со стороны других животных или другим причинам. Однако это вымирание ближе к концу плейстоцена было лишь одним из ряда вспышек вымирания мегафауны, которые произошли за последние 50 000 лет на большей части поверхности Земли, при этом Африка и Азия (где местная мегафауна имела возможность развиваться вместе с современными людьми) были затронуты сравнительно меньше[38][39].

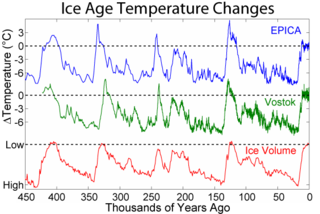

Анализ сроков вымирания мегафауны Голарктики за последние 56 000 лет выявил тенденцию к тому, что такие события группируются в интерстадиалы (Stadial and interstadial) — периоды резкого потепления, но только в условиях присутствия человека. Люди могли затруднить процессы миграции и повторной колонизации, которые в противном случае позволили бы видам мегафауны адаптироваться к изменению климата[40]. По крайней мере в некоторых областях интерстадиалы были периодами расширения человеческих популяций[41].

Анализ спор гриба Sporormiella (которые в основном происходят из экскрементов крупных травоядных) в кернах болотных отложений, охватывающих последние 130 000 лет из кратера Линча (Lynch’s Crater) в Квинсленде, Австралия, показал, что мегафауна этого региона фактически исчезла около 41 000 лет назад, в то время, когда изменения климата были минимальными; изменения сопровождались увеличением количества древесного угля и последовал переход от тропических лесов к огнеустойчивой склерофилловой растительности. Точная хронология изменений подтверждает гипотезу о том, что мегафауна была истреблена человеком, и что последующее изменение флоры, скорее всего, было следствием исчезновения травоядных и увеличения количества пожаров[42][43][44][45]. Аналогичные выводы относительно роли людей в исчезновении мегафауны плейстоцена были получены из хронологий, полученных с помощью анализа большой коллекции фрагментов яичной скорлупы нелетающей австралийской птицы Genyornis newtoni[46][47][45] и анализа спор грибка Sporormiella из озера на востоке Северной Америки[48][49].

Продолжающаяся деятельность человека и нарушение окружающей среды привели к новым вымираниям мегафауны в недавнем прошлом и создали серьёзную опасность дальнейших вымираний (Lists of IUCN Red List critically endangered species) в ближайшем будущем (см. примеры ниже). Охота ради мяса или других частей тела, является наиболее существенным фактором современного упадка мегафауны[50][51].

В истории Земли произошел ряд других массовых вымираний, в ходе которых также вымерла часть или вся мегафауна того времени. Известно, что в результате вымирания в мел-палеогеновый период исчезли нептичьи динозавры и большинство других гигантских рептилий. Однако более ранние массовые вымирания были более глобальными и не столь избирательными для мегафауны; то есть многие виды других типов, включая растения, морских беспозвоночных[52] и планктон, также вымерли. Таким образом, более ранние события должны были быть вызваны более общими типами нарушений биосферы[53].

Последствия истощения мегафауны

Истощение травоядной мегафауны приводит к усилению роста древесной растительности[54] и, как следствие, к увеличению частоты лесных пожаров[55]. Мегафауна может помочь подавить рост инвазивных растений[56]. Крупные травоядные и плотоядные животные могут подавлять численность более мелких животных, что приводит к увеличению их популяции при исчезновении мегафауны[54].

Влияние на перенос питательных веществ

Мегафауна играет важную роль в горизонтальном переносе минеральных питательных веществ в экосистеме. По оценкам в бассейне реки Амазонки (Amazon basin), латеральная диффузия сократилась более чем на 98 % после вымирания мегафауны, которое произошло примерно 12 500 лет назад[57][58]. Учитывая, что наличие фосфора, как полагают, ограничивает производительность в большей части региона, уменьшение его переноса из западной части бассейна и из пойм (обе они получают свои запасы от поднятия Анд) в другие районы, как полагают, оказало значительное влияние на экологию региона, и последствия, возможно, ещё не достигли своих пределов[58]. Китообразные и ластоногие, которые питаются на глубине, как полагают, переносят азот из глубины в мелководье, повышая продуктивность океана и противодействуя активности зоопланктона, который, как правило, оказывает противоположное влияние[59].

Влияние на выбросы метана

Большие популяции мегатравоядных могут вносить значительный вклад в концентрацию метана в атмосфере, который является важным парниковым газом. Современные жвачные травоядные вырабатывают метан как побочный продукт ферментации в передней части кишечника в процессе пищеварения и выделяют его посредством отрыжки или метеоризма. Сегодня около 20 % годовых выбросов метана приходится на травоядный скот. Было подсчитано, что в мезозое завроподы могли выбрасывать в атмосферу 520 миллионов тонн метана ежегодно[60] способствуя более теплому климату того времени (на 10 °C (18 °F) теплее, чем в настоящее время)[60][61]. Такая большая эмиссия обусловлена огромной предполагаемой биомассой завроподов, а также тем, что выработка метана отдельными травоядными животными почти пропорциональна их массе[60].

Недавние исследования показали, что вымирание мегафауны травоядных могло привести к сокращению содержания метана в атмосфере (Atmospheric methane). Эта гипотеза относительно нова[62]. В одном исследовании изучались выбросы метана бизонами, населявшими Великие равнины Северной Америки до контакта с европейскими поселенцами. Исследование показало, что уничтожение бизонов привело к сокращению выделения метана на 2,2 миллиона тонн в год[63]. В другом исследовании изучалось изменение концентрации метана в атмосфере в конце эпохи плейстоцена после вымирания мегафауны в Америке. После того, как около 13 000 лет до нашей эры первые люди мигрировали в Америку, охота и другие связанные с ней экологические воздействия привели к вымиранию многих видов мегафауны. Расчеты показывают, что это вымирание сократило производство метана примерно на 9,6 млн тонн в год. Это говорит о том, что отсутствие выбросов метана мегафауной могло способствовать резкому похолоданию климата в начале позднего дриаса[62]. Уменьшение количества метана в атмосфере, которое произошло в то время, зафиксированное в ледяных кернах, было в 2—4 раза быстрее, чем любое другое уменьшение за последние полмиллиона лет[62].

Remove ads

Галерея

Плейстоценовая вымершая мегафауна

- Американские львы ( Panthera atrox )

- Macrauchenia, представитель вымершего отряда копытных Litopterna размером с верблюда

Вымершая мегафауна кайнозоя

- Азиатский носорог -парацератерий Paraceratherium был одним из крупнейших наземных млекопитающих, [64]

- Реконструированные челюсти мегалодона ( Otodus megalodon )

Сохранившиеся представители мегафауны

- В отличие от шерстистых носорогов и мамонтов, овцебыки едва пережили вымирание в четвертичный период . [65]

- Большая белая акула, крупнейшая макрохищная рыба и один из крупнейших видов плотоядных акул, встречается по всему миру. [66]

- Исследование гигантского кальмара (Giant squid) длиной 9 м.

Remove ads

См. также

Примечания

Литература

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads