热门问题

时间线

聊天

视角

全球变暖在北极的影响

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

当代北极地区气候变化(英语:Climate change in the Arctic)所造成该地区的主要环境问题,包括有海冰减少与格陵兰冰盖融化等,以及如永久冻土融化等看来甚为模糊但意义重大的问题,[1]及其对当地人的相关社会后果,还有这些变化会产生的地缘政治影响。[2]由于预计在北极地区的变暖与相关事件有很高的发生率,当地难以避免,而受到影响。[3]2007年对北极地区的气温预测是:[4]到2100年,平均气温将升高约2°C至9°C。此预测的范围反映出在不同气候模型中,依据不同强迫情景而得的结果。而所谓辐射强迫是用来衡量自然和人类活动产生气候影响的指标。不同的强迫情景所反映的是人类于未来温室气体排放而导致的不同预测结果。

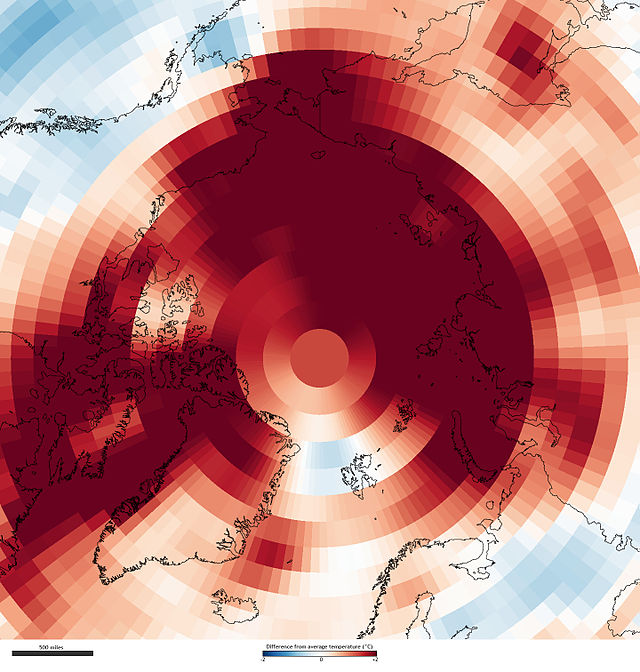

这类影响甚为广泛,可在许多北极生态系统中看到,包括如动物相与植物相,也包括领土主张等。[2]根据美国地球物理联盟出版的期刊《地球物理研究通讯》于2022年7月刊载的一篇文章,提出北极地区气温上升速度是地球其他地方的四倍,[5]:1[6]由于这些影响正逐年恶化,而引起重大关注。在北极发生的气候变化将会经由洋流例如大西洋经向翻转环流的变化[7]或极地放大效应[8]而对全球气候产生影响。

Remove ads

当前趋势与影响

有份于2017年发表的评估报告 - “北极的雪、水、冰和永久冻土(Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic)”(SWIPA),其后续报告[9]:vii由相关社群(北极监测与评估计划(AMAP))的60多名专家、科学家和本土知识守护者组成的团队,从2019年开始撰写,而于2021年发表。[9]:vii联合国IPCC第六次评估报告(AR6)中的第一工作组技术报告(于2021年发布)确认,“于北极观测到及预测的变暖为全球最强烈” 。[10]:29根据科学期刊《自然》杂志于2022年8月11日刊载的一篇文章,称有大量报导说北极自1979年以来的变暖速度是全球平均水平的两倍到三倍,但作者群警告说最近有关“北极变暖速率高达四倍”的报告是个“极不可能(extremely unlikely)发生的事件”。[11]而跟据一篇于2022年7月发表在《地球物理研究通讯》的文章,北极放大作用指数在2022年当年的平均增幅“已超过四的数值”。[5]:1[6]

美国国家海洋暨大气总署(NOAA)于2021年12月14日发布第16份年度北极报告卡,针对北极环极地中“相互关联的物理、生态和人类组成部分”作审查。[12][13]报告称于2020年10月至2021年9月之间的12个月是“北极陆地上自1900年有记录以来,第七个最温暖的年份”。[12]而在2017年发表的报告称北极的冰层融化是过去1,500年来前所仅见。[14][15]NOAA于2006年发表的北极状况报告将联合国政府间北极理事会和非政府组织国际北极科学委员会制作的2004年和2005年北极气候冲击评估 (ACIA) 原始报告中的一些记录予以更新。[16]

联合国环境署(UNEP) 于2022年发表的报告《像野火般蔓延:不断升高的异常景观火灾威胁》,表示世界各地野火产生的烟雾形成一个正反馈循环,是导致北极冰盖融化因素中的一个。[17][18]于2020年在西伯利亚发生的热浪(参见热浪事件类表)“与北极圈的大范围野火有关联”。[17]:36 报告撰写者表示这次极端高温事件首次证明,如果没人为温室气体排放和导致的气候变化,此种情况“几乎不可能(almost impossible)”发生。 [19][17]:36

Remove ads

对自然环境的影响

根据IPCC报告,“北极地表气温 (SAT) 的变暖速度约为全球速度的两倍”。[20]1995年-2005年期间是北极地区至少自17世纪以来最温暖的十年,气温比1951年到1990年期间的平均高出2°C (3.6°F)。 [21]且自2013年以来,北极年平均SAT比1981年到2010年期间平均至少高出1°C (1.8°F)。 2020年将出现继2016年之后第二高的SAT异常,比1981年到2010年期间的平均高出1.9°C (3.4°F)。[22]于2016年1月至2月出现极端异常,估计当地气温比1981年至2010年期间高出4-5.8°C,而在随后的几年中并无降温迹象。[23]

北极地区之中有些地区的变暖速度更快,例如于美国阿拉斯加州和加拿大西部的气温上升达3至4°C(5.40至7.20°F)。 [24]这种变暖不仅由温室气体浓度上升导致,也由沉降于北极冰盖上的煤烟造成。[25]野火燃烧生物质所产生的“棕碳”,连同高温产生的黑炭都会加剧北极变暖程度。升温效果约有30%由炭黑(煤烟)产生。气候变暖与野火增加间形成一个正反馈循环。[18]一篇刊载于2013年《地球物理研究通讯》的文章表示当地的气温至少从44,000年前,甚至可能早到120,000年前就没像现在这般高。报告撰写者的结论是“人为增加的温室气体导致前所未有的区域变暖。”[26][27]

北极圈于2020年6月20日首次测到38°C(超过100°F)的高温。而根据预测,当地是到2100年才会出现这种天气。同年3月、4月和5月的平均气温比正常水平高出10°C。[28][29]根据2020年7月发表的一项归因研究,认为如果没人类引起的变暖,这种热浪可能在8万年中只会发生一次。这是迄今发现的天气事件与人为气候变化之间最强的联系。[30]这种热浪通常是高速气流发生异常的结果。

一些科学家认为气候变化导致北极变暖速度更快,将减少北极和其南部地区之间的温差,把高速气流速度减缓,而促进热浪生成。[31]但科学家们尚不知2020年的热浪是否是由这种变化所产生。[32]

全球气温较第一次工业革命之前水平上升1.5度,将会让北极于夏秋两季的降水类型从雪变为雨,而加剧冰河融化和永久冻土融化。这两种效应都会导致气候进一步变暖。[13]

本节摘自冰反照率反馈#Current。

由雪和冰产生的反照率反馈对区域温度有重大影响,特别是由于北极地区和南极地区有冰盖存在,会将当地的气温更为降低。因此最近的北极海冰减少是北极变暖的主要因素之一,当地自1979年(对北极海冰进行连续卫星监测由这一年开始)以来,北极变暖速度几乎是全球平均水平的四倍,[34]此一现像称为北极放大效应。气候模拟研究显示强烈的北极放大效应仅发生在海冰大量流失的几个月内,而在模拟冰盖维持固定状态时,这种放大效应的大部分会消失。[35]相反的是南极洲冰盖具有高度稳定性(东南极冰盖的厚度让其比海平面高出近4公里),表示这块大陆在过去七十年中尚未经历任何净变暖:[36]南极冰损失及其对[[[海平面上升]]的影响完全是由南大洋变暖所造成,南大洋于1970年至2017年期间所吸收的全球变暖热含量,占所有海洋所吸收的35-43%。[37]

冰反照率反馈对全球气温的影响较小,但仍然显著。估计北极冰层于1979年至2011年期间减少来自太阳的辐射强迫达到每平方米0.21瓦 (W/m2) ,相当于同期二氧化碳[38]增加辐射强迫幅度的四分之一。与第一次工业革命开始以来温室气体辐射强迫的累积增量相比,相当于估计的2019年一氧化二氮辐射强迫(0.21W/m2),接近同年 甲烷辐射强迫(0.54W/m2)的一半,也是累积二氧化碳增加强迫的10% (2.16W/m2)。[39]

本节摘自极地放大效应#Recent Arctic amplification。

以往北极变暖的速度被描述为全球平均速度的两倍,[41]但此估计是根据较早的观测,最近的加速受到忽略。科学界到2021年已有足够的数据显示北极变暖的速度是全球平均的三倍 - 1971年至2019年间升温3.1°C,而同期全球升温为1°C。[42]估计把北极定义为北纬60度线以北的所有区域,即北半球的三分之一:研究在2021年至2022年间发现自1979年以来北极圈内(北纬66度以北)的变暖幅度比全球平均水平快近四倍。[43][44]在北极圈内的巴伦支海地区有更大的北极放大效应,西斯匹兹卑尔根洋流周围有热点:位于其路径上的几个气象站记录到十年间变暖速度比全球平均水平快七倍。[45][46]这引发人们的担忧,即巴伦支海的冰盖与北极其他海冰不同,即使全球变暖仅约1.5°C,也可能导致其永久消失。[47][48]

北极放大效应的加速并非循线性方式发生:于2022年所做的一项分析发现有两个急剧的阶段,前者发生在1986年左右,后者发生在2000年之后。[49]第一个加速归因于该地区人为辐射强迫的增加,这反过来又可能与欧洲于20世纪80年代为对抗酸雨,而减少平流层硫气溶胶有关。由于硫酸盐气溶胶具有冷却作用,少了硫酸盐气溶胶,北极气温将会升高0.5°C。[50][51]第二次加速的原因尚不清楚,[42]因此并未在任何气候模型中出现。此情况很可能是多年代际自然变率的一个例子,就像北极温度和大西洋多年代际振荡(AMO)之间的联系一样,[52]预计此种情况在未来会发生逆转。但即使是北极放大效应的第一阶段也只能通过当前耦合模型比对项目中的CMIP6模型做出一小部分的准确模拟。[49]

Remove ads

炭黑沉积物(于北极航行船舶燃烧重油(HFO)的结果)能吸收大气中的太阳辐射,而沉积在雪和冰上时会大幅将反照率降低,加速雪和海冰融化。.[53]于2013年所做的一项研究,把石油开采点的天然气燃除所产生黑炭予以量化,发现其占北极黑炭沉积的40%以上。[54][55]最近的研究将北极表面炭黑的大部分(56%)归因于俄罗斯的排放,其次是欧洲的排放,亚洲也是另一重要来源。[56][53]

根据一项于2015年所做的研究,将炭黑和其他次要温室气体排放减少约60%,可让北极温度到2050年降低0.2°C。[57]然而于2019年所做的一项研究显示,“由于当地航运活动增加,炭黑排放量将持续上升”,特别是来自渔船的。[58]

本节摘录自北极海冰减少。

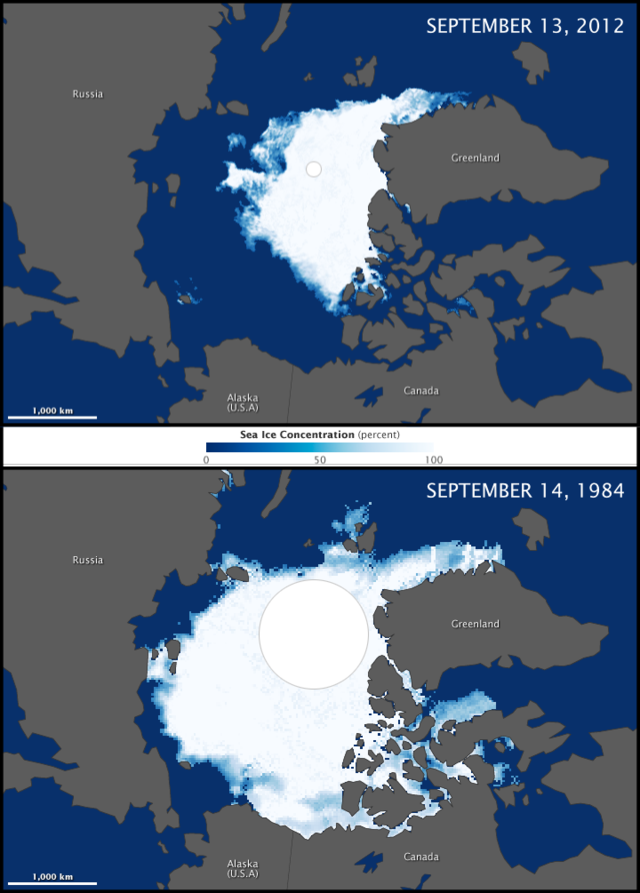

由于气候变化,北极海冰的面积和体积在近几十年来都在减少。夏季融化的冰量高于冬季重新凝结的。温室气体强迫引起的全球变暖是北极海冰减少的原因。北极海冰的减少速度从二十世纪初持续加速,每十年会减少4.7%(自有第一个卫星记录开始已减少50%以上)。[59][60][61]有科学家认为在21世纪的某个时候,当地将不复有夏季海冰存在。[62]

当地正处于至少4,000年以来最温暖的时期,[63]整个北极地区的融化季节以每十年延后五天的速度(从1979年到2013年期间)于晚秋时结冰。[64]IPCC第六次评估报告(2021年)指出北极海冰的面积到2050年之前,至少在某些年的9月将会降至100万平方公里以下。[65]美国国家冰雪数据中心于2020年9月发表报告称,当年北极海冰融化,面积只剩下374万平方公里,是自1979年有记录以来第二小的面积。[66]

Remove ads

对于海冰覆盖范围有精确的测量始于20世纪70年代末,透过人造卫星进行。在此之前是经由船舶、浮标和飞机的组合来监测海冰区域和范围,资料精度较低。[67]数据显示由于全球变暖,近年来出现的是长期的负向趋势,但每年之间也存有相当大的变化。[68]其中一些变化可能与北极震荡等影响有关,而北极震荡本身可能与全球变暖有关。 [69]

整个北极冰层覆盖面积的下降速度正在加速。从1979年到1996年期间,整个覆盖冰量平均每十年下降2.2%,面积下降3%。而截至2008年的十年期,这些数值已分别增至10.1%和10.7%。这些与9月至次年9月常年冰(即全年存在的冰)的减少率相当,1979年至2007年期间,平均每十年减少的数据各为10.2%和11.4%。[70]

北极海冰9月最小范围(SIE)(即海冰覆盖率至少为15%的区域)在2002年、2005年、2007年及2012年为532万平方公里,在2016年和2019年为565万平方公里,创下新低的纪录。 [71][72][73]于2007年的冰量融化程度比1979年至2000年期间的平均水平至少超过39%,且在人类记忆中传说的西北水道首度完全开放。.[74]当地于2019年7月出现最温暖的月份,SIE和海冰体积的最低纪录各为7,500万平方公里及8,900立方公里。SIE的十年趋势成为-13%。[73]目前的纪录是SIE自1970年代以来已缩小50%。[75]

于2008年至2011年期间的SIE高于2007年的,但并未恢复到往年水平。[76]然而2007年的纪录低点在2012年8月下旬被打破,此时的融化季节还剩三周才结束。[77]SIE持续下降,于2012年9月16日触底,成为342万平方公里(132万平方英里),比2007年9月18日创下的低点还少760,000平方公里(293,000平方英里),比1979年至2000年平均水平低50%。[78][79]

Remove ads

海冰厚度(以及相应的体积和质量)比分布更难以确定,只能在少数的地点进行精确测量。由于冰雪厚度和一致性的巨大变化,必须仔细评估经由空中和太空测量取得的数据。但这些研究支持冰层年纪与厚度急剧下降的假设。 [76]虽然北极冰区域和范围呈现出加速下降的趋势,但体积的下降幅度甚至比其覆盖范围的下降幅度还要大。冰量自1979年起已减少80%,在过去的十年里,秋季冰量减少36%,冬季减少9%。[81]目前70%的冬季海冰已变成季节性冰。[75]

于2007年发布的IPCC第四次评估报告在海冰的预测总结是:“预计于全球海冰覆盖中,北极地区的减少速度会加快,一些模型预测夏季海冰覆盖范围将在高排放A2情景下于21世纪后半叶完全消失。”[77]然而当前的气候模型经常会把海冰消退的速度低估。[68]在近代地质史上的夏季无冰北极是前所未有,因为目前的科学证据并未显示极地海洋在过去70万年中曾发生过无冰的情况。[82][83]

北冰洋有可能会在2100年之前出现夏季无海冰,但预测发生的日期有多个,模型显示从2035年9月到2067年期间左右的某个时间内,北冰洋的海冰将会几乎消失,或是完全消失。[84][85]

模型预测格陵兰冰盖于21世纪的融化将会导致海平面上升约5厘米(2英寸)。[86]预测格陵兰到2100年将变得足够温暖,在接下来的1,000年或更长时间内开始会几乎完全融化。 [78][87]于2012年7月上旬,格陵兰冰盖有97%经历过某种形式的表面融化,连山顶都不例外。[88]

重力回溯及气候实验卫星(简称GRACE)的冰厚度测量显示冰质量损失正在加速。 于2002年至2009年期间,损失率从137吉吨(Gt,十亿吨)/年增加到286吉吨/年,平均损失量比前一年多30吉吨。[89]于2019年的融化速度是2003年的4倍。融化在2019年短短2个月内让海平面上升2.2毫米。[90][91]总体上有压倒性的迹象显示融化不仅正在发生,而且逐年加速。

根据发表在科学期刊《地球与环境通讯报告》上的一项研究报告,格陵兰冰盖的融化可能已到不可逆转的地步,表示即使气温上升完全停止,甚至是气候变得更冷一些,融化仍将持续。原因是由于冰从格陵兰中部向海岸移动,使得冰与温暖的沿海水域之间产生更多的接触,造成更多的融化和崩解。另有一位气候科学家表示,在所有海岸附近的冰融化后,海水和冰之间的接触将会停止,所余的陆地冰层的存在将由降雪数量与融化的速度来决定。[90][91]

于2020年9月取得的卫星影像显示格陵兰的一处名为Nioghalvfjerdsfjorden的峡湾,最后所余的冰棚的一大块已崩裂成许多小块。[92]此冰盖与内部冰盖相连,可能是未来几年中当地冰河消融的热点。

导致融化的另一个意想不到的影响与美国军方在该地区的活动有关。具体来说,存在当地的世纪营是个核动力基地,多年来一直产生核废料。[93]一组科学家于2016年对当地环境影响做评估,预计由于未来几十年天气模式的变化,冰融化后的水可能会将放射性废弃物、2万升化学废弃物和2,400万升未经处理的污水释放进入环境。然而美国和丹麦迄今都未宣布要承担清理责任。[94]

Remove ads

预计气候变化将会对北极植物相产生强烈影响,其中一些已经显现。这些变化与景观规模甲烷排放量的增加有关,[95]以及二氧化碳、气温的增加和生态循环受到破坏,继而影响到养分循环、湿度和其他有助于塑造植物群落的关键生态因素的模式。[96]

有关过去几年植被对于气候变化调适的大量信息来自卫星监测资料,这些资料有助于将北极地区植被的变化予以量化。美国国家航空航天局(NASA)与NOAA所拥有的卫星在过去几十年持续由太空中监测植被。如中分辨率成像分光辐射计 (MODIS) 和先进高分辨率辐射计 (AVHRR) 以及其他仪器,可测量植物叶子反射的可见光与近红外线光的强度。[97]科学家利用这些信息来计算常态化差值植生指数(NDVI),[98]此指数是最常用到有关光合作用活动(或称景观“绿色度”)的指数。另有其他指数,例如增强植被指数(EVI)或是土壤调整植被指数(SAVI)。[98]

这些指数可用作植被生产力的代理,而其随时间变化可提供有关植被相应的信息。定义北极植被变化的两种最常用的方法中包含有当地植被绿化和褐化的概念。前者是指前述绿色指数的正向趋势,显示植物覆盖或生物质的增加,而褐化可广泛理解为指数降低。呈负向趋势。[98]

最近对此研究让我们能了解这两个过程的进展。研究发现从1985年到2016年期间,于所有冻原采样点中,有37.3%发生绿化,而只有4.7%出现褐化。[99]某些变量会影响这种分布,因为绿化主要与较高的夏季气温、土壤温度和土壤湿度的地点有关。[99]另一方面,褐化与正经历冷却和干燥的较冷地点有关。[99]总体上,这描绘出北极冻原大部分地区中,由于植物生产力、高度、生物质和灌木丛优势增加的结果,而出现大范围绿化的情况。

北极植被的扩张,不同植被类型中有不同的结果。北极冻原目前面临最显著的变化之一是灌木物种的扩张,[100]由于大部分因气温升高,加上小部分由于降水的缘故,而导致整个北极地区内产生一种被称为“灌木化”的趋势,灌木类植物正在取代以前由苔藓和地衣为主的地区。此种变化让人们认为冻原生物群丛目前正经历地球上任何陆地生物群丛中最快的变化。[101]

目前此现象对苔藓和地衣的直接影响尚不清楚,在物种层面上的研究很少,但气候变化会更有可能导致波动加剧和极端事件更频繁发生。[102]灌木扩张后可能会影响永久冻土的动态,但目前情况尚未经详细研究。灌木会在冬天吸引积雪,有绝缘作用,让永久冻土层免受极端寒冷的影响,但灌木在夏天会遮挡地面,避免阳光直射,目前尚缺乏这两种效应如何相互抵消和平衡的研究。[103]变暖会导致植物群落整体发生变化,导致苔原生态系统遭到快速变化。灌木的分布和生物质将会增加,而导致如苔藓植物等垫层植物减少,由于垫层植物具有跨营养级作用,在多个环境中占有重要生态位,当其被灌木丛取代后,会在这些环境中造成级联效应,而严重影响其在生态系统中既有的功能。[104]

这些灌木种群的扩张也会对其他重要的生态动态产生强烈影响,例如反照率效应。[105]这些灌木丛将冻原的冬季表面,从未受干扰的均匀积雪改变为具有突出树枝,表面受到干扰,[106]而降低反照率效应,估计程度可高达55%,而在区域和全球气候变暖方面促进积极反馈循环。[106]反照率效应减少表示植物将吸收更多的辐射,地表温度因而升高,也会破坏当前的地表-大气能量交换并影响永久冻土的热情(thermal regimes)。[106]碳循环也受到植被变化的影响,当冻原上的灌木覆盖增加,其在碳循环方面的表现更像北方针叶木本群落,[107]而促进碳循环,气温升高导致永久冻土融化和碳释放增加,生长加快的植物也会增加碳捕集与封存。 [107]目前尚不确定反应会朝哪种方向发展,但研究发现最终更有可能会导致大气中二氧化碳增加。[107]

本文附上两张图(显示1982年7月至2011年12月期间北极圈内的常态化差值植生指数(NDVI))以将情况概述。根据NDVI,图中绿色阴影代表植物生产力和丰度增加的区域,棕色阴影表示光合作用活动下降的地方。这两张图显示环北极(加拿大、俄罗斯和斯堪地纳维亚半岛等最北端的地区)无树苔原生态系统中的一圈绿化。较高的灌木和乔木开始在从前以苔藓/地衣为主的地区生长,当地的冻原进入“灌木化”的阶段。研究人员的结论是当地植物生长总体增加7%至10%。

然而北方针叶木本群落,特别是在北美洲的,对变暖则有不同的反应。许多变得更绿,但趋势不如环北极冻原那么强烈,主要是灌木扩张和生长更为快速。[108]一些北美洲的北方森林在研究期间实际上经历褐化。可能的原因是干旱、森林火灾增加、动物行为、工业污染和许多其他因素所导致。[98]

影响北极地区植物相的另一重要变化是北极圈内野火增加,当地于2020年的二氧化碳排放量打破历史记录,峰值达到2.44亿吨,[109]由泥炭地的燃烧所造成,泥炭地是富含碳的土壤,源自遭受水淹植物的积累,主要存在于北极纬度地区。[109]随着温度升高,这些泥炭地变得更有燃烧的几率,它们自身的燃烧和释放二氧化碳,更将燃烧正反馈循环提升。 [109]

就水生植物而言,海冰在过去三十年的减少让浮游植物的生产力提高约百分之二十。但此对海洋生态系统的影响尚不清楚,因为作为大多数浮游动物首选食物来源的较大型浮游植物,其增长似乎不如较小类者般多。北极浮游植物迄今尚未对全球碳循环产生重大影响。[110]在夏季,年轻薄冰上的融冰水塘让阳光能穿透冰层,导致冰藻以意想不到的速率大量繁殖,但目前尚不清楚这种现象已发生多久,也不知道它对更广泛的生态周期有何影响。[111]

Remove ads

副极地气候区往北移之后,导致适应该气候的动物能迁移到遥远的北方,而取代更适应纯北极气候的物种。在没遭到彻底取代的地方,它们经常与移入的物种杂交(参见灰北极熊),而把繁殖缓慢的脊椎动物物种中属的遗传多样性降低。另一令人担忧的问题是如布鲁氏菌病或麻疹病毒属等传染病会往以前未接触过的群体传播。对于以前受海冰隔离而获得保护的海洋哺乳动物来说是个严重的风险。 [112]

美国非营利性保育组织国家野生动物联盟于2007年4月3日敦促美国国会将北极熊纳入《1973年濒危物种法》中。[113]四个月后,美国地质调查局(USGS)完成一项为期一年的研究,[114]研究报告的部分结论是漂浮的北极海冰将在未来50年内持续快速萎缩,而将大部分北极熊栖息地消除。这些熊将从阿拉斯加州消失,但将继续存在于加拿大北极群岛和格陵兰北部海岸附近的地区。[115]海冰缩减也会产生二次生态影响。例如因浮冰形成较晚及融化较早,北极熊无法如以往有足够的时间到海冰上捕猎海豹。

北极变暖也同样对许多其他北极海洋哺乳动物的觅食和繁殖生态产生负面影响,例如海象、[116]环斑海豹、北极狐或北极驯鹿。[117]200只斯瓦巴驯鹿于2019年7月被发现因饥饿而死,显然是由于气候变化导致降水量减少所致。[118]

永久冻土融化

永久冻土是北极地区水文系统和生态系统的重要组成部分。[120]北半球的陆地永久冻土区面积约为1,800万平方公里。[121]估计在此地区的有机土壤碳 (SOC) 总储量为1,460-1,600吉吨(Gt,十亿吨),是目前大气中碳含量的两倍。[122][123]

本节摘自永久冻土碳循环#Carbon release from the permafrost。

永久冻土融化所产生的碳排放同样会导致全球变暖,继而再促进融化,而成为一种正向的气候变化反馈。变暖还加剧北极的水循环,而温暖降雨的增加是加深永久冻土解冻深度的另一因素。[124]变暖条件下释放的碳量取决于解冻深度、解冻土壤中的碳含量、环境的物理变化[125]以及土壤中的微生物和植被活动。冻土中微生物呼吸作用是旧的永久冻土碳被重新激活,进入大气的主要过程。有机土壤(包括解冻的永久冻土)内微生物分解的速度取决于环境因素,例如土壤温度、水分可用率、养分可用率和氧气可用率。[126]特别是一些永久冻土土壤中有足够浓度的氧化铁可抑制微生物呼吸,而阻止碳动员:但这种保护只能持续到铁还原细菌将碳与铁氧化物分离的时候,此在典型条件下仅为时间早晚的问题。[127]某些土壤中的氧化铁可促进土壤中甲烷氧化为二氧化碳,但也可将嗜乙酸菌产生甲烷的作用放大,这些土壤过程迄今尚未被完全了解。[128]

总体上,虽然土壤中储有大量的碳,但整个碳汇受动员并进入大气的可能性很低。温度会升高,但这并不表示永久冻土会完全消失,及整个碳汇受到动员。即使气温升高会增加解冻深度或增加热喀斯特和永久冻土退化,永久冻土下面的大部分仍将保持冻结状态。[129]此外,铁和铝等元素可在土壤碳到达大气之前将其吸附,这些元素在经常覆盖永久冻土的矿砂层中尤其丰富。[130]另一方面,一旦永久冻土融化,即使气温上升逆转,经过几个世纪也不会回到永久冻土状态,成为气候系统中最著名的临界点案例之一。

本节摘自永久冻土碳循环#Cumulative。

于2011年所做的一项初步电脑分析,显示这类永久冻土排放量可能相当于人为排放量的15%左右。[131]

一篇于2018年发表的观点文章(perspective article)讨论全球升温2°C (3.6°F) 左右引发的气候系统临界点,表明在此阈值下,到2100年,永久冻土融化将导致全球气温进一步升高0.09°C (0.16°F),范围为0.04–0.16°C (0.072–0.288°F)[132]另一项于2021年发表的研究报告,估计未来在向大气中进一步排放1,000吉吨的碳之后将实现净零排放(此情况是气温通常在最后一次排放后维持稳定,或开始缓慢下降)。在最后一次人为排放后的50年,永久冻土碳将导致升温0.06°C (0.11°F)(范围为0.02–0.14°C ( 0.036–0.252°F))、100年后升温0.09°C (0.16°F) (范围为0.04–0.21°C (0.072–0.378°F)) 以及500年后升温0.27°C (0.49°F) (范围为0.12–0.49°C (0.22–0.88°F) )。[133]此两项研究均未把突然解冻的情况列入考虑。

一份在2020年对北部永久冻土泥炭地(整个永久冻土区域中的较小子集,估计于整个1,800万平方公里的覆盖面积中仅占370万平方公里[134])的研究报告,称到2100年,当地占人为辐射强迫约占全球的1%,并且在所有的变暖情景中(从升温1.5°C (2.7°F) 到6°C (11°F)),此一占比维持不变。报告进一步表明再过200年,这些泥炭地吸收的碳将会高于其排放到大气中的。[135]

IPCC第六次评估报告估计,每升温1°C (1.8°F),永久冻土释放的二氧化碳和甲烷相当于140–1,750亿吨二氧化碳。[136]:1237而在2019年,每年人为二氧化碳排放量为400亿吨左右。[136]:1237

一项于2021年发表跨越气候临界点对经济影响的评估,估计永久冻土碳排放将导致碳的社会成本增加约8.4%。[137]然而此评估所采的方法引起争议:澳大利亚经济学家斯蒂夫·科恩和英国气候变化学者提摩西·连顿等人指出临界点和总体变暖程度较高的总体影响受到低估,[138]研究报告作者表示接受批评者的一些观点。[139]

梅里特·图雷茨基等一批著名的永久冻土研究人员于2021年提出他们对永久冻土排放(包括突然解冻过程)的集体估计,作为到2030年将人为排放量减少50%倡议的一部分(帮助减少温室气体排放,在2050年前达到净零排放的必要里程碑)。他们的数据显示到2100年,在气温升高1.5°C (2.7°F) 的情景下,永久冻土层的综合排放量将达到1,500-2,000亿吨二氧化碳当量、在2°C (3.6°F) 的情景下,将达到2,200-3.000亿吨二氧化碳当量,以及当升温超过4°C(7.2°F)情景下,将达到4,000–5,000亿吨二氧化碳当量。他们将这些数字分别与加拿大、欧盟和美国或中国当前的外推排放量进行比较。4,000–5,000亿吨排放的数字也相当于今天控制升温在1.5°C (2.7 °F) 目标范围内的剩余预算。[140]参与这项工作的科学家之一,于伍兹霍尔研究中心服务的生态学家苏珊·M·纳塔利也引领在当年于《美国国家科学院院刊》发表补充估计,表明当突然解冻和野火导致的永久冻土排放量增加时,结合近期可预见的人为排放范围,避免升温超过(或称“超调”)1.5°C (2.7°F) 已难以实现,如要达到此目标,则必须依靠二氧化碳移除(人为负排放工艺)来强制气温回落。[141]

于2022年更新的气候临界点评估,结论是永久冻土突然融化会比逐渐融化速度增加碳排放达50%,每变暖一度,到2100年将增加140亿吨二氧化碳当量排放量,到2300年将增加350吨二氧化碳当量排放量。到2100年,每升温一度,升温影响将达到0.04°C (0.072 °F)、到2300年,每升温一度,升温影响将达到0.11°C (0.20°F)。 报告还表明在升温3°C (5.4°F) 和6°C (11°F) 之间(最有可能的数字约为4°C (7.2°F) ),永久冻土地区的大规模塌陷可能变得不可逆转,在大约50年间(范围在10到300年之间)会增加1,570亿吨-3,500亿吨二氧化碳当量排放(即升温0.2–0.4°C (0.36–0.72°F)) 。[47][142]

本节摘自永久冻土#Construction on permafrost。

目前世界上只有两座大城市建在连续的永久冻土地区(冻土形成完整,温度低于零摄氏度的冰层),都位于俄罗斯- 克拉斯诺亚尔斯克边疆区的诺里尔斯克和萨哈(雅库特)共和国的雅库次克。[143]在永久冻土上建造房屋很困难,因为建筑物(或管道运输)的热量会传导到土壤,导致融化发生。当冰融化成水时,地面提供结构支撑的能力就会减弱,造成建筑物不稳定。例如在西伯利亚铁路建设过程中,一座建于1901年的蒸汽机工厂综合体由于这些原因,而在运行一个月后就开始崩塌。[144]:47 此外,在永久冻土之下并无地下水可用。任何大型定居点或设施都需要安排一些替代方案来取得水。[143][144]:25

海底永久冻土存于海床下方,并位于极地的大陆架中。[145]其可被定义为“末次盛冰期(LGM,约26,500年之前)期间暴露的非冰河大陆架区域,目前已被海水淹没”。海底永久冻土沉积物下方和内部积累有大量有机物和甲烷 。这种甲烷来源不同于甲烷水合物,但会影响到地球气候系统的总体结果和反馈。[121]

海冰有助于稳定海岸线上及其附近的甲烷沉积物,[146]防止水合物分解后排入水柱,并最终进入大气。甲烷会化成气泡从海底永久冻土释放进入海洋(这一过程称为沸腾)。在暴风雨期间,当风驱动的空气-海洋气体交换,加速沸腾过程而将甲烷排入大气时,水柱中的甲烷含量会急剧下降。此一观察到的路径显示大气中源自海底永久冻土层的甲烷会进展相当缓慢,而非突然变化。但全球变暖和大气中温室气体进一步积累,会提升北极气旋的威力,有可能会导致更多的甲烷储存释放,而加剧变暖的后果。[147]有份关于这种永久冻土退化机制的更新于2017年发布。[148]

目前海底永久冻土面积估计为200万平方公里(约为陆地永久冻土面积的1/5),自末次盛冰期以来已减少30-50%。 有机物中含有约560吉吨的碳,甲烷中含有45吉吨的碳,目前每年释放的碳各为1,800万和3,800吨,这是由于末次盛冰期(约14,000年前)以来海底永久冻土区经历变暖和融化的结果。事实上,由于海底永久冻土系统在千年的时间尺度上对气候变暖做出反应,因此它目前排放到水中的碳通量是对末次盛冰期之后发生的气候变化的反应。因此人类驱动的气候变化对海底永久冻土层的影响只会在数百年或数千年后才会出现。根据人类不做任何气候变化缓解措施,一切照常排放的情景(RCP8.5),预测到 2100 】年,海底永久冻土域可释放43吉吨的碳,到2300年可释放190吉吨的碳。而在低排放情景(RCP2.6),估计排放量可减少30%。这些均会导致于未来几个世纪内人为驱动的碳释放显著加速。[121]

总结

视角

本节摘自甲烷气枪假说。

甲烷气枪假说是对第四纪期间快速变暖时期的拟议解释。假设认为海洋中上层水域通量的变化引起温度波动,这些波动在上大陆坡上交替积累,并偶尔释放甲烷水合物。继而对全球气温产生直接影响,因为甲烷是种比二氧化碳更强大的温室气体。虽然甲烷在大气中的寿命约为12年,但甲烷的全球变暖潜力在20年内是二氧化碳的72倍,在100年内是二氧化碳的25倍(考虑到气溶胶相互作用时变为33倍)。[149]假说进一步提出这些变暖事件导致邦德事件和个别冰段(例如丹斯高-厄施格周期)。 [150]

由于大多数甲烷水合物的沉积均在太深处而无法快速响应,[151]加上计算化学家大卫·亚裘于2007年使用电脑模拟,显示甲烷强迫在温室效应中仅占一小部分。[152]甲烷水合物通常沉积于海床以下数百米的甲烷水合物稳定区。海水温度经持续升高后,最终会让沉积物变暖,并导致位于最浅、最边缘的水合物开始分解。但温度变化通常需要一千年或更长时间才能抵达海底。[152]此外,随后对大西洋和太平洋中纬度沉积物的研究发现,一旦深度超过430米(1,411英尺),从海底释放的任何甲烷,无论来源如何,都无法到达大气,而该纬度的地质特征让水合物不可能存在于浅于550米 (1,804英尺) 的深度。[153][154]

但北极地区的一些甲烷水合物沉积处比其他地方浅得多,这可能导致其更容易受到变暖的影响。波弗特海边的邻近加拿大的大陆坡上的一处滞留气体矿床位于海底小圆锥形山丘区域,距海面仅290米(951英尺),被认为是已知最浅的甲烷水合物矿床。 [155]然而西伯利亚陆棚的东部平均深度为45米,有假设在海底以下存有被海底永久冻土层密封的水合物沉积。[156][157]

这表示当陆棚海底永久冻土层内有潜在的塔利克或冰核丘特征,在变暖之后有可能成为以前冻结甲烷的移动路径,这种可能性已引起甚大的关注。 [158][159][160]研究人员沙霍娃等人(Shakhova et al. (2008))估计目前北极海底永久冻土层下有不少于1,400吉吨的碳以甲烷和甲烷水合物的形式被封存,且该区域的有5-10%会受到曝露塔利克的导引。他们的论文一开始有这么一段:“预计会遭释放的水合物储存量高达50吉吨,很有可能随时被突然释放”。如此规模的释放将让地球大气中的甲烷含量增加十二倍,[161][162]温室效应相当于2008年的全球二氧化碳水平增加一倍。

这是最初引发甲烷气枪假说出现的原因,美国能源部国家实验室系统[163]和USGS的气候变化科学计划于2008年均将北极潜在的水合物不稳定现象确定为气候变化四种最严重的情景之一,而被挑选出来优先进行研究。 美国碳循环计划(USCCSP) U.S. Carbon Cycle Science Program (页面存档备份,存于互联网档案馆)于2008年12月下旬发布一份报告,对这种风险的严重性提出估计。[164]2012年,一项基于全球气候模式(或称全球环流模式,GCM) 的原始假设影响研究,评估甲烷水合物在单次脉冲内增加1,000倍(从 <1到1000ppmv(百万分点浓度))(基于古新世-始新世极热事件(PETM)的碳量估计(约2,000吉吨)),结论为在80年内会导致大气温度升高6°C以上。此外,陆地生物圈中储存的碳将会减少(略少于四分之一),表明生态系统和农业会面临严峻形势,特别是在热带地区。 [165]于2012年发表的另一项文献评估,将北冰洋东部陆棚上甲烷水合物确定为潜在的触发因素。[166]

2008年在西伯利亚北极区进行的研究显示,每年释放的甲烷量达到数百万吨,远高于之前估计的50万吨。[167]显然是通过海底永久冻土层的穿孔外泄,[160]某些地区的浓度达到正常水平的100倍。[168][169]在勒拿河河口以及拉普捷夫海和东西伯利亚海之间边界的局部热点地区检测到有过量的甲烷。于当时的部分融化被认为是地质加热的结果,但更多的融化被认为是由于西伯利亚往北流河流排放的融水量大幅增加所致。[170]

同一研究小组于2013年使用多次声纳观测来量化从海底永久冻土渗入海洋的气泡密度(这一过程称为沸腾),发现沿东西伯利亚地区的北极陆棚(ESAS)每天每平方米排放100-630毫克甲烷进入水柱。他们还发现,在暴风雨期间,当风加速空气-海洋气体交换时,水体中的甲烷含量急剧下降。观察显示海底永久冻土层的甲烷释放以缓慢,而非突发式进行。然而全球变暖引发的北极气旋以及大气中温室气体的进一步积累,将会导致此源头的甲烷释放更加迅速。他们的最新估计是总体释放现已达到每年1,700万吨。[171]

但这类发现很快受到质疑,因为这种释放表示仅ESAS就占观测到的北极甲烷排放量的28%至75%,而与许多其他研究结果相矛盾。 科学界于2021年1月发现甲烷从陆棚沉积物释放到水体中,之后再进入大气的速率被大幅高估,透过多艘于当地巡航的船舶所取得的大气甲烷通量观测,反显示ESAS每年仅排放约302万吨甲烷。[172]于2020年发表的一项模型研究显示在目前的条件下,由ESAS释放的甲烷量可能低至每年1,000吨,其中260-450万吨代表的是大陆架发生突然排放的峰值潜力。[173]

根据研究人员Wei-Li Hong等(Wei-Li Hong et al)于2017年发表的报告:

ESAS发现的巨大渗漏是地球系统自然发生的结果。了解甲烷如何与地球系统中其他重要的地质、化学和生物过程相互作用非常重要,且应该成为科学界的重点。

甲烷气枪假说成立的几率日益降低。[174]

研究人员克劳斯·沃尔曼等人(Klaus Wallmann et al)于2018年发表的研究报告,结论是8,000年前斯瓦巴群岛的水合物开始解离是由于均衡回弹(冰河消退期后地壳回弹)所造成。结果是深度变浅,静水压力减小,而并无进一步变暖。研究还发现由于季节性底层水变暖,该地点的沉积物在约400米的深度变得不稳定,但目前尚不清楚这是由于自然变化还是人为变暖所致。 [175]另一篇于2017年发表的论文说斯瓦巴群岛天然气水合物解离释放的甲烷中只有0.07%似乎进入大气,且通常只在风速较低时才发生。[176]随后于2020年发表的一项研究证实只有一小部分来自斯瓦巴群岛的甲烷渗漏进入大气,并且风速对释放速率的影响比现场水中甲烷浓度的更大。[177]

最后有篇于2017年发表的论文说斯瓦巴群岛至少有一渗漏场的甲烷排放量被二氧化碳吸收量的增加所超越,因为这片养分丰富的水域中浮游植物的活动大幅增加。浮游植物每天吸收的二氧化碳量比甲烷排放量多1,900倍,吸收二氧化碳带来的负(即间接冷却)辐射强迫比甲烷释放带来的升温高出251倍。[178]

一篇于2018年发表,专门讨论气候系统临界点的观点文章表示到本世纪末,甲烷水合物对气候变化的影响将“可以忽略不计”,但在千禧年的时间尺度上可能达到0.4–0.5°C (0.72–0.90°F) )。[179]于2021年发表的IPCC第六次评估报告不再将甲烷水合物列入潜在临界点清单,并表示“水合物中的甲烷排放不太可能在未来几个世纪内大幅变暖气候系统。”[180]该报告还将陆地水合物矿床与2014年7月开始在俄罗斯西伯利亚亚马尔半岛发现的天然气排放坑作联系,[181]但指出由于陆地天然气水合物主要来自200米以下的深度,因此在未来几个世纪大量泄漏的可能性可被排除。[180]同样,2022年发表的临界点评估将甲烷水合物描述为“无阈值反馈”,而非临界点。[182][183]

对世界其他地区影响

虽然现在认为在不久的将来不太可能发生,但也有人提出类似于导致新仙女木期事件(一场突然的气候变化事件)出现而导致地球温盐环流停止。[184]即使完全关闭的可能性不大,环流的减缓及其对气候影响能力的减弱已经显现,于2015年发表的一项研究报告说大西洋经向翻转环流 (AMOC) 在过去100年已减弱15%至20%。[7]这种放缓可能会导致北大西洋变冷,全球变暖可缓解这种情况,但目前尚不清楚会达到何种程度。[185]全球都会感受到这种影响,包括热带气候模式变化、北大西洋发生更强的风暴以及欧洲作物生产力下降等影响。[185]

洋流也有可能受到更广泛的扰乱,而导致海洋缺氧事件,人们相信这些在遥远的过去更为常见。目前尚不清楚此类事件是否存在适当的先决条件,但这些海洋缺氧事件被认为主要是由养分径流所引起,而此类径流是由远古时期二氧化碳排放量增加所造成。[186]这与当前的气候变化有着令人不安的相似之处,但认为当时导致这些事件的二氧化碳量浓度远高于我们目前所面临的,因此这种规模的影响被认为在短时间内不太可能发生。[187]

随着北极地区持续变暖,北极与全球较温暖地区之间每十年变暖的温度梯度由于放大效应而将继续缩小。如果这个梯度对高速气流有很大的影响,将会最终将其变弱,且在过程中变得更加多变,这将让更多的冷空气从极地涡旋泄漏到中纬度地区,并减慢罗斯贝波的进展,导致发生时间更持久、更极端的天气。

本节摘自高速气流#Longer-term climatic changes。

之前的描述与美国资深科学家珍妮佛·法兰西斯所提的密切相关,她在2012年与史蒂芬·瓦夫鲁斯(Stephen J. Vavrus)共同撰写的一篇论文中首次提出这种假设。[188]虽然一些古气候学的重建显示极地涡流变得更加多变,并在1997年变暖期间导致更加不稳定的天气事件,[189]但与气候模型所得相矛盾,于2010年的PMIP2模拟(参见古气候模型比对计划)发现在末次盛冰期期的北极震荡要弱得多,并且负值更大,表明较温暖的时期有更强的正相震荡,因此极地涡流泄漏的频率较低。[190]然而于2012年科学期刊《大气科学杂志》刊出的一篇评论指出,“二十一世纪以来,涡流平均状态发生重大变化,导致其变得更弱、更受干扰。”,[191]与模型结果相矛盾,但符合珍妮佛·法兰西斯的假设。此外,于2013年发表的一项研究报告指出当时的CMIP5模拟往往严重低估冬季阻碍趋势,[192]而于2012年发表的其他研究则显示北极海冰减少与中纬度冬季大雪之间存在联系。[193]

珍妮佛·法兰西斯于2013年发表的进一步研究报告将北极海冰的减少与北部中纬度地区的极端夏季天气作联系,[194]而当年的其他研究报告则确定北极海冰趋势与欧洲夏季更极端的降雨之间的可能联系。[195]当时也有人认为北极放大作用与高速气流模式之间的联系,与飓风珊迪的形成有关联,[196]并在2014年北美洲寒流事件中发挥作用。[197][198]珍妮佛·法兰西斯于2015年发表研究报告,其结论是高度放大的高速气流模式在过去二十年中更加频繁发生。因此,持续的温室气体排放有助于长期天气条件引起的极端事件形成。[199]

于2017年和2018年发表的研究报告表示北半球高速气流中罗斯贝波的缓慢移动模式是其他几乎静止型的极端天气事件的罪魁祸首,例如2018年欧洲热浪、2003年欧洲热浪、2010年俄罗斯森林大火或2010年巴基斯坦洪灾,并认为这些模式都与北极放大有关。[200][201]珍妮佛·法兰西斯和史蒂芬·瓦夫鲁斯于当年的进一步研究表示在低层大气区域,观察到北极变暖的进展更为强烈,因为温暖空气的膨胀过程升高压力水平,而降低极地位势高度梯度。由于这些梯度是通过热风关系导致风向由西往东吹送的原因,因此通常会在位势增加的区域以南发现速度下降。 [202]珍妮佛·法兰西斯于2017年向科普杂志《科学人》解释她的发现:“更多的水蒸气通过高速气流的大幅波动向北输送。这很重要,因为水蒸气是种温室气体,就像二氧化碳和甲烷一样。它会将热量捕获在大气中。”这种蒸气也会凝结成我们所知的云滴,而会捕获更多的热量。蒸气是放大过程的重要组成部分 - 这是北极比其他任何地方变暖速度更快的一个重要原因。”[203]

气候学家Judah Cohen博士和他几位研究助理于2017年进行的一项研究,Cohen写道,“极地涡流状态的变化是导致欧亚中纬度地区近期冬季降温趋势的主要原因”。[204]瓦夫鲁斯等人在2018年发表的一篇论文将北极的放大与中纬度夏季更持久的干热极端天气以及中纬度冬季大陆变冷作联系。[205]发表于2017年的另一篇论文估计当北极经历异常变暖时,北美洲的初级生产平均下降1%至4%,一些州的损失高达20%。[206]于2021年所做的一项研究发现,平流层极地涡流扰乱与亚洲和北美洲部分地区的极端寒冷冬季天气有关联,包括2021年2月北美洲寒潮。[207][208]于2021年发表的另一项研究报告说北极海冰消失与美国西部野火规模扩大之间存在联系。[209]

由于此类特定观察被认为属于短期,因此结论存有相当大的不确定性。气候学观测需要几十年的时间才能明确区分各种形式的自然变率与气候趋势。[210]于2013年[211]和2017年[212]发表的评论将此点强调。 于2014年发表的研究报告,结论是近几十年来,北极放大效应显著降低北半球的寒冷季节温度变化。于今日的秋季和冬季,北极冷空气更快侵入温暖的低纬度地区,预计除夏季外,这一趋势在未来将持续下去,因此人们质疑于冬季是否会有更多的极端寒冷。[213]于2019年,有项研究对全球35,182个气象站(其中9,116个的记录时间已超过50年)收集的数据进行分析,发现自20世纪80年代以来,北部中纬度寒潮急剧减少。[214]

此外,于2010年代收集并于2020年代发布的一系列长期观测数据,显示自2010年代初期以来北极放大的加剧与中纬度大气模式的显著变化无关。[215][216]PAMIP(极地放大模型比对项目)最先进的模型研究在2010年PMIP2的模拟基础上进行改进 - 它确实发现海冰下降会削弱高速气流,并增加大气阻滞的可能性,但两者之间的联系非常小,且通常与年际变化相比并不显著。[217][218]于2022年所做的一项后续研究发现虽然PAMIP平均值可能把海冰下降造成的减弱低估1.2至3倍,但即使校正后的连接仍然只相当于高速气流自然变率的10%。[219]

对人的影响

越来越多的证据显示全球变暖正导致极地冰层萎缩,而增加一些国家提出北极领土主张的急迫性,这些国家希望除能保护主权外,还希望建立资源开发和新的航道。[220]

随着海冰覆盖范围逐年减少,北极国家(俄罗斯、加拿大、芬兰、冰岛、挪威、瑞典、美国和代表格陵兰的丹麦)正在地缘政治舞台上采取行动,以确保获得可能新的北极航路及石油与天然气储藏,而在同一地区发生重叠主张的情况。[221]北极地区的争端都与海洋有关,只有一个与陆地边界有关(即汉斯岛)。[222]这个无人居住的小岛位于内尔斯海峡中,居于加拿大艾厄士米尔岛和格陵兰北海岸之间。此岛的地理位置正好位于加拿大和丹麦1973年条约中确定的等距边界上。[222]两国都承认分开拥有该岛的可能性,但尚未达成任何协议,两国目前仍声称对该岛拥有主权。[222]

国家之间在海洋边界方面存在更多活动,对内水、领海、特别是专属经济区(EEZ)的重叠主张可能会导致摩擦。目前官方海上边界之间有一个无人认领的三角形国际水域,是国际争端的中心。[221]

无人认领的土地可根据大陆架延伸超出其当前海洋边界并进入国际水域的地质证据向《联合国海洋法公约》提交主张。 [221] 一些重叠的主张仍有待国际机构解决,例如丹麦和俄罗斯都声称拥有北极点的大部分,加拿大也对其中的某些部分提出争议。[221]另外一例是西北水道,全球公认为国际水域,但技术上属于加拿大水域。[221]这导致加拿大出于环境原因希望限制可通过的船只数量,但美国质疑其是否有权这样做,而支持船只无限制通行。[221]

随着气候变化加速,对世界各地的社会产生越来越多的直接影响。对于生活在北极的人们而言尤其如此,那里的气温上升速度比世界其他纬度地区更快,而且与北极自然环境密切相关的传统生活方式更加面临这些变化引起的环境风险。[223]

大气变暖和随之而来的生态变化给因纽特人等当地社区带来挑战。狩猎是一些小社区的主要生存方式,将会随气温的升高而改变。[224]海冰减少将导致某些物种数量减少,甚至灭绝。 [223]因纽特人社区密切仰赖于海豹狩猎,而海豹狩猎又须于海冰上进行。[225]

河流和雪况设想不到的变化将导致包括驯鹿在内的动物群改变迁徙模式、产犊地和草料供应。[223]在好的年份,一些社区可充分享受某些动物的商业捕获。[224]不同动物的捕获每年都会波动,随着气温的上升,会继续发生变化,并给因纽特猎人带来问题,因为不可预测性和生态循环的破坏导致这些社区的生活进一步复杂化,这些社区已面临重大问题,例如因纽特人社区是北美洲最贫穷和失业者最多的社区。[225]

北极其他形式的交通也受到当前变暖的负面影响,陆地上的一些交通路线和管道因冰融化而受干扰。[223]许多北极社区依靠冻结的道路来运输物资和从事旅行。[223]不断变化的地貌和不可预测的天气给北极带来新的挑战。[226]研究人员在互动式数据库《泛因纽特人足迹地图集》中记录因纽特人创造的历史和当前足迹,发现海冰形成和破裂的变化导致他们创造的足迹路线发生变化。 [227]

跨极海路是未来一条从大西洋穿过北冰洋中心而抵达太平洋的北极航道。该路线有时也称为跨北极路线。与北方海路(包括北方海航道)及西北水路相比,这条海璐位于国际公海,很大程度上可避开北极国家的领海。[227]

各国政府和私营企业对北极表现出日益增大的兴趣。[228]主要的新航道已开放:北方海航道于2011年有34次航次穿越,而西北水道有22次航次穿越,超过历史上任何时期。[229]航运公司可能会受益于这些航线距离缩短的好处。获取自然资源的机会将会增加,包括矿产和海上石油及天然气。[223]由于冰层不断移动,寻找和控制这些资源将变得困难。[223]由于海冰减少将改善北极的安全性和航行难度,旅游业也会因此增加。[223]

北极冰盖融化可增加北方海航道的交通和商业活力。例如一项研究预测,“亚洲和欧洲之间的贸易流量将发生显著变化,欧洲内部的贸易会发生转移,北极地区的航运交通繁忙,苏伊士运河的运输量将大幅下降。预计的贸易变化表示会对已受威胁的北极生态系统带来更大压力。”[230]

调适

北极地区的各个国家 - 加拿大、丹麦(格陵兰)、芬兰、冰岛、挪威、俄罗斯、瑞典和美国(阿拉斯加洲)通过各种公共和私人组织与机构进行独立研究,例如俄罗斯北极与南极研究所。没有北极主权主张但邻近的国家也开展北极研究,例如中国国家海洋局极地考察办公室(CAA)。美国NOAA每年都会制作一份由同行评审的北极报告卡,其中包含有关北极环境条件相对于历史记录的最新观测结果的信息。 [14][15]

国家间的合作研究变得越来越重要:

- 政府间气候变化专门委员会(IPCC)在其系列评估报告(迄今已发表过六次)和北极气候冲击评估中对北极气候变化作总结

- 欧洲空间局 (ESA) 于2010年4月8日发射低轨道人造卫星CryoSat-2,以提供有关北极冰盖变化率的数据。[231]

- 国际北冰洋浮标计划:部署和维护浮标,以提供即时位置、压力、温度和冰速插值数据

- 国际北极研究中心:主要参与者是美国和日本。

- 国际北极科学委员会:具有多元化成员的非政府组织(NGO),包括来自三大洲的23个国家。

- “北极地区的作用”与国际极地年相结合,是2007年10月在瑞典尼奈斯港举行的第二届ESF-VR-FORMAS Conferences on Global Change Research会议的焦点。 [232]

- SEARCH(北极环境变化研究):最初是几个美国机构推动的研究框架,经国际性的扩展而成为ISAC(北极变化国际研究(International Study of Arctic Change)[233])。

参见

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads