热门问题

时间线

聊天

视角

气候变化对海洋的影响

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

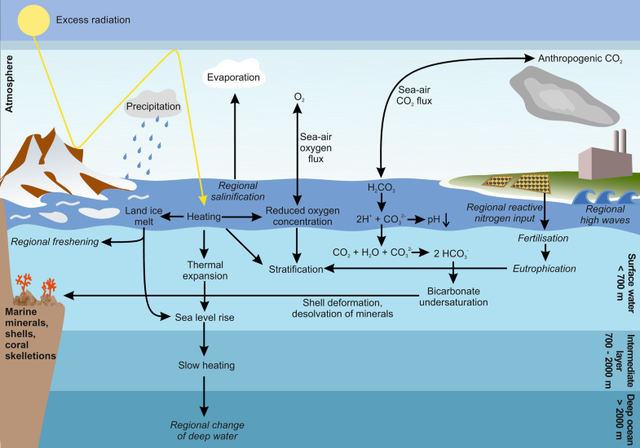

气候变化对海洋的影响(英语:Effects of climate change on oceans)包括海洋温度升高、海洋热浪频率增长、海洋酸化、海平面上升、北极海冰减少、海洋分层加剧、海水含氧量降低、洋流改变(包括大西洋经向翻转环流减弱)。[2]全部变化皆会产生连锁反应,扰乱海洋生态系统,而造成这些变化的主因是人为排放二氧化碳和甲烷等温室气体,所导致的气候变化的后果。当海洋吸收气候系统中大部分的额外热量后,便会无可避免地变暖,[3]而一旦海洋吸收了大气中的一些额外的二氧化碳,则会导致海水的pH值因此下降。[4]根据估计,海洋已吸收人类排放二氧化碳的约25%。[4]

随着气温上升,海洋表层变暖,海洋的温度分层也随之增加,[5]:471而海洋分层之间的混合则会相对减少,这让海洋表层的海水持续维持在温暖状态,同时减少寒冷的深层海水上涌而发生的循环。此种海水上下混合的减少促使海洋吸收热量的能力降低,并将未来暖化的大部分温度转由大气和陆地承受,预计生成热带气旋和其他风暴的能量会随之增加。而在上层海水中可供鱼类使用的营养预计将会减少,海洋储存碳的能力也会降低。[6]与此同时,盐度的对比正在扩大中:咸度高的地区变得更高,而咸度低地区的则变得更低。[7]

由于受到温暖海水的含氧量少于等量的寒冷海水情况的影响,因而造成海洋中的氧气转移至大气的结果。温暖海洋分层增加后会降低表层海水将氧气携带到更深水域的能力,而更进一步地降低海水的整体含氧量。由此可见,[8]海洋整体水柱现已失去氧气,全球海洋中的低氧带的范围也正在扩大。[5]:471

这些变化正在伤害海洋生态系统,无疑会加速物种灭绝,[9]或是导致某物种数量突然大增,从而改变海洋中的物种分布,[2]沿海渔业和旅游业也会因此而受到其影响。此外,水温上升还会损害各种海洋生态系统,例如珊瑚礁,这导致的直接影响有珊瑚白化。珊瑚礁即使对于微小的温度变化仍然较为敏感,因此海水温度小幅上升也会造成重大影响。不仅如此,海洋的酸化和温度的上升还会影响海洋中的物种的生产力和分布,威胁渔业并扰乱海洋生态系统,而由于变暖所导致的海冰栖息地丧失则将严重影响依赖其生存的许多极地物种。最终,各种气候变化因素之间的相互作用让施加在气候系统和海洋生态系统上的压力升高。[2]

Remove ads

温室气体水平上升导致的变化

截至2020年,大气中二氧化碳 (CO2) 水平已超过百万分之410 (ppm,百万分比),相比第一次工业革命前的水平约提高了50%。此种半数升高的水平和快速的增长率在地球过去5,500万年间的地质记录中乃是前所未见的。[4]这些过量的二氧化碳的来源显然是由人类所产生,即是燃烧化石燃料、工业活动和土地利用/土地利用变化产生排放的综合结果。[4]在科学文献中,至少自20世纪50年代末以来就一直讨论海洋是人为二氧化碳主要储存所在的该类观点。[4]而一些证据显示海洋已吸收大约四分之一的人为二氧化碳排放量。 [4]

于2019年发表的报告中,显示当时观察到最新的变化和影响有:

几乎可肯定的是从1970年以来,全球海洋变暖趋势有增无减,并吸收气候系统中90%以上的多余热量 [...]。自1993年以来,海洋变暖速度已增加一倍多 [...]。自1982年以来,海洋热浪的频率很可能已增加一倍,而且强度也在升高[...]。海水因吸收更多的二氧化碳,其表层酸化程度不断加剧[...]。从海洋表面到深度达1,000米处[...]都发生含氧量降低的情况。

——IPCC气候变化中海洋和冰冻圈特别报告(2019年),[2]:9

Remove ads

由于气候变化的原因,海洋正在明显地变暖,而且速度已在提升中。[2]:92022年是人类有记录以来全球海洋最温暖的一年。[11]当年的海洋热含量已超过2021年的最高值。[11]这种海洋温度的稳定上升是地球能量不平衡后导致的必然结果,而能量的不平衡主要是由大气中的温室气体浓度上升所造成的。[11]从前工业时代起,再到2011年至2020年的十年间,海洋表面温度已上升0.68至1.01°C。[12]:1214

海洋上层(700米以上)的暖化速度最快,但暖化趋势正在扩散到其它的深度。大部分海洋热含量增加发生在南冰洋。例如在1950年代至1980年代期间,南冰洋上层温度上升0.17°C (0.31°F),几乎是同期间全球海洋平均温度上升速度的两倍。[13]

海洋温度会因地点而异。赤道附近的温度较高,两极的温度较低。因此海洋总热含量的变化最能说明海洋变暖现象。与1969年至1993年期间相比,1993年至2017年的海洋吸热量已有增加。[5]:457

海洋热含量是指海洋吸收和储存的热能。为了计算海洋热含量,需要测量各地海洋不同位置和深度的温度,并积分整个海洋的热量面密度[注 1],即可得出海洋总热量。[15]1971年至2018年间,海洋热含量的增加占全球变暖导致的地球过剩热能的九成以上。[16][17]海洋热含量增加的主要因素是温室气体排放增加。[18]:1228截至2020年,大约三分之一的过剩热量已传播到700米以下的深海。[19][20]2022年世界海洋热含量超过了2021年的记录,再度成为历史记录中最热的水平。[21]在2019至2022年间,北太平洋、北大西洋、地中海和南冰洋这四个地区打破了六十多年来的最高热量观测结果。[22]海洋热含量和海平面上升是气候变化的重要指标。[23]

海水容易吸收太阳能,并且热容量远大于大气气体。[19] 因此,海洋顶部几米所包含的热能比整个地球大气层还多。[24]早在1960年以前,研究船和研究站便已开始在世界各地对海面温度和更深处的温度进行了采样。此外,自2000年以来,由近4000个机器人组成的Argo计划拓展了测量能力,更能呈现了温度异常的情况和海洋热含量的变化。已知至少自1990年以来,海洋热含量就不断稳定增长,甚至加速增长。[16][25]2003-2018年间,在深度小于2000米的区域内,平均每年增加9.3泽焦耳(这相当于 0.58±0.08 W/m2 的能量增长速率)。测量的不确定性主要是来自测量精度、空间覆盖范围,及持续数十年不间断测量的三方面挑战。[23]

海洋热含量的变化对地球的海洋和陆地生态系统皆产生深远的影响;当中包含对沿海生态系统的多重影响。直接影响包括海平面和海冰的变化、水循环强度的变化以及海洋生物的迁徙和灭绝。[26][27]

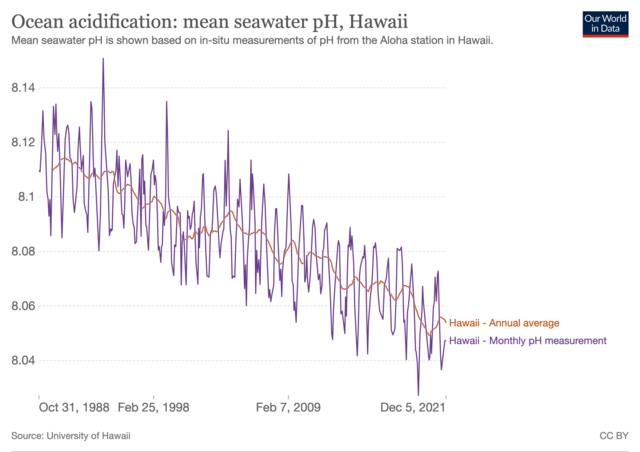

本节摘自《海洋酸化》。

海洋酸化指的是地球海洋中pH值的降低。海洋表面的平均pH值在1950年至2020年间,从约8.15下降至8.05。[30]人类活动产生的二氧化碳排放是海洋酸化的主要原因,大气中二氧化碳水平已超过410ppm(2020年)。这些二氧化碳有部分被海洋吸收,产生碳酸 (H2CO3),并解离为碳酸氢盐离子 (HCO3) 和氢离子 (H+)。游离氢离子会降低海洋的pH值,增加酸度(这并不表示著海水已呈酸性,其pH值目前仍高于8)。海洋钙化生物,如软体动物和珊瑚,会因海洋酸化而难以将碳酸钙用于构建其外壳和骨骼,从而使其生存受到影响。[31]

当pH值降低0.1,代表世界海洋中氢离子浓度会增加26%(pH值是个对数尺度,pH单位变化1相当于氢离子浓度变化10倍)。海水表层pH值与碳酸盐饱和状态依据深度和位置而变化。较冷和较高纬度的水域能吸收更多的二氧化碳,导致酸度上升,让这些区域的pH值与碳酸盐饱和度降低。这会影响大气-海洋间的二氧化碳交换,造成的结果是海洋酸化,而其他因素有:洋流和上升流、靠近大型大陆河流出海口、海冰覆盖以及燃烧化石燃料和农业活动产生的氮和硫在大气中的交换。[32][33][34]

海洋pH值下降对海洋生物具有一系列的有害影响,这包括钙化减少、代谢率降低、免疫反应降低以及基本功能(如生殖)的能量减少。 [35]因此,海洋酸化正影响为大部分人类提供食物、生计和其他生态系统服务的海洋生态系统。全球约有10亿人完全或部分依赖珊瑚礁提供的渔业、旅游业和沿海管理服务。同时,海洋持续酸化会威胁到与海洋相关的食物链。[36][37]

Remove ads

对实体环境的影响

许多沿海城市将在未来几十年及以后会经历海岸洪水的威胁。[12]:1318局部地层下陷是自然现象,但会因人类活动而加剧,把海岸洪水强化。[38]预计到2050年,会有数亿人受到海岸洪水之害,特别是在东南亚。[38]

本节摘自《海平面上升》。

全球平均海平面在1901年至2018年之间上升15–25厘米(6–10英寸),即每年上升1–2毫米。[39]而在2013-2022年的十年间,此一速度加速至4.62毫米/年。[40]人为造成的气候变化是主要原因:1993年至2018年之间,水的热膨胀对海平面上升 (SLR) 的影响占有42%、温带冰河融化影响占21%、格陵兰冰盖融化占15%及[[南极洲]冰盖融化]占8%。[41]:1576由于海平面上升会落在地球温度上升之后,从现在到2050年,海平面上升会持续加速,纯粹是应对已经发生的全球变暖。[42]而在2050年至2100年间,海平面上升可能会因温室气体排放大幅削减而会放缓(依据排放减缓的程度而定),并在2100年达到上升稍高于30厘米(1英尺),但也可能因温室气体高排放而加速,上升达到1米(3+1⁄2英尺) 甚至是2米 (6+1⁄2英尺)。[43][44]从长远来看,在气温升高1.5°C (2.7°F) 的情景下,未来2,000年内海平面将上升2–3米 (7–10英尺),而在升温达5°C (9.0°F)的情景下,海平面将上升19–22米(62–72英尺)。</ref>:21

Remove ads

洋流是由于不同纬度的日照和气温、盛行风以及海水中不同盐度所引起的温度变化而造成。暖空气先在赤道附近上升,之后,当其向两极移动途中,受到冷却。冷空气在两极附近下沉,但当这些空气向赤道移动时,又会变暖并再度上升,由此形成哈德里环流圈,是种大规模的风模式。在南北半球各有一中纬度环流,具有类似的效应。[45]与这些环流相关的风模式会驱动海面水流,将海水推向更高的纬度,而在当地有较冷的空气。 [45]冷空气把水温降低,让其密度远低于低纬度水域的海水,因而会下沉到海底,在北半球形成北太西洋深层水(NADW),在南半球形成南极底层水(AABW)。[46]

在这种高纬度海水下沉及在低纬度地区发生的上涌,以及吹拂海洋表面的风影响之下,形成洋流,让海水在整个海洋中循环。当全球变暖时,就会导致变化,特别是在形成深水海流的地区。[47]随着海洋变暖、冰河和极地冰盖融化,有越来越多的淡水释放进入形成深水海流的高纬度地区,而降低海洋表面的海水密度。结果是水下沉的速度比以往为慢。[47]

根据现代观测和古气候重建结果的比较,大西洋经向翻转环流(AMOC)可能自前工业时代以来即已减弱(AMOC是全球温盐环流中的一支),但数据中存在太多不确定性,难以确定。[12]:1237在2021年所做的气候变化预测,显示AMOC很可能在21世纪期间减弱。[12]:1214这种减弱的程度可能会对全球气候产生重大影响,其中北大西洋受到的影响最大。[2]:19

发生在洋流的任何变化都会影响海洋吸收二氧化碳的能力(受水温影响)以及海洋的生产力(扰乱营养物质输送,而对海洋浮游植物及其净初级生产力造成不利影响)。由于AMOC深海环流进行缓慢(整个循环需要数百至数千年),因此对气候变化的响应会较慢。[48]:137

Remove ads

海洋分层发生变化非常重要,因为海洋的生产力和氧气水平会受其影响。水因密度不同而分成不同层次的现象称为分层。所有海洋盆地均有分层现象。分层将水的垂直混合程度限制住,减少海洋上层和内部之间的热、碳、氧和颗粒物质交换。[51]由于全球变暖以及某些地区的盐度变化,上层海洋的分层从1970年起有所增加。 [12]盐度变化是由热带水域蒸发作用所引起,导致海水中盐度和密度升高。而冰融化会导致高纬度地区海水的盐度下降。[12]

温度、盐度和水压都会影响水的密度。由于表层海水通常比深层水温暖,会有较小的密度,导致分层发生。[51]海洋分层很重要,不仅会产生大西洋经向翻转环流(对全球天气和气候造成复杂的影响),而且因为分层会影响营养物质从深水往表层海水的移动。这类移动可提高海洋生产力,而且水的补偿性向下流动,可将氧气从大气和表层海水带入深海。[48]

Remove ads

气候变化对沿海地区和外海的海水氧气皆有影响。[52]

外海自然存在一些含氧很低的地区,称为低氧带。这些地区由于海洋环流缓慢而与大气中的氧气隔绝。而从地表水中携带而来的有机物在分解时,会消耗氧气。由于海洋变暖,这些低氧带的范围正在扩大,既减少水循环,也减少水中的氧气含量,而氧气在海水中的溶解度随着温度升高而下降。[53] 估计自20世纪60年代以来的50年间,海洋含氧浓度已下降2%。[53]依据海洋环流的性质,表示这些低氧带通常在太平洋中会较明显。低氧对几乎所有海洋动物来说都是一种压力。氧气含量极低的区域造成当地动物群大幅缩减。预测由于气候变化,海洋中低氧带会更为扩大,对原本生活于此的海洋生物构成严重威胁。[2]

另一值得关注的领域与沿海水域有关,从河流携带到沿海地区的养分数量增加,导致有机物质数量成长,随后下沉,造成一些沿海区域极度缺氧(有时被称为死区)。[54]这些死区正在扩大,特别是由于养分输入增加促成,气候变化导致的海洋分层加剧让情况更加恶化。[2]

分析卫星影像的结果显示,海洋随着气候变化持续恶化,逐渐从蓝色变成绿色。全球大部分海洋表面都检测到颜色变化,可能是由于气候变化所引起的浮游生物种群变化所造成。 [55] [56]

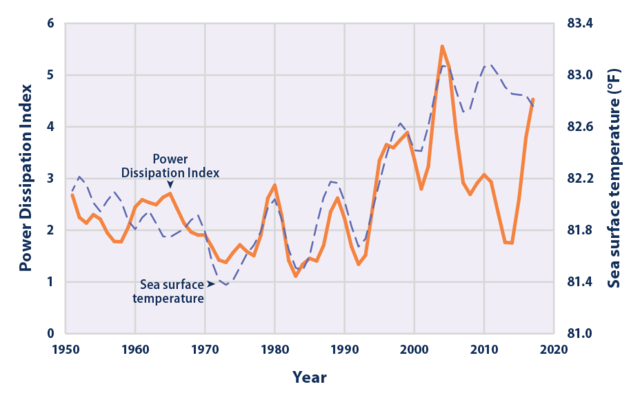

气候变化和相关的海洋变暖会导致地球气候和天气系统发生广泛变化,包括热带气旋和季风强度增加以及极端天气事件生成,一些地区变得更为潮湿,另一些地区变得更为干燥。[12]预测风型变化会增加某些地区的波浪高度。[57][12]:1310

人类导致的气候变化“持续让海洋变暖,而蓄积足够的能量以产生比以往更大的气候效果”。[58]结果是海洋热含量更高,海面温度更高。此现象反过来会“激发热带气旋,让其更为强烈、涵盖范围更大、持续时间更长,并大幅增加所挟带的雨量”。[58]发生在2017年的飓风哈维就是其中一例。[58]

本节摘录自热带气旋与气候变化。

气候变化可透过多种方式影响到热带气旋,例如降雨和风速增强、总体发生频率降低、剧烈风暴频率增加以及向极地延伸的气旋部分会达到最大强度,皆为人类导致气候变化的后果。[59]热带气旋使用温暖、潮湿的空气作为能源(或称“燃料”)。随着气候变化,海洋温度升高,会有更多此类“燃料”可用。[60]

在1979年至2017年期间,全球萨菲尔-辛普森飓风风力等级中3级及以上热带气旋的比例有所增加。这一趋势在北大西洋和南印度洋最为明显。在北太平洋,热带气旋会一直向极地移动,进入较冷的水域,而在此段期间的强度并无增加。[61]在气温升高2°C (3.6°F)的情景下,预计将有更大比例 (+13%) 的热带气旋会达到4级和5级强度。[59]在2019年发表的一项研究显示气候变化一直在推动大西洋盆地热带气旋迅速增强的趋势。快速增强的气旋不易预测,给沿海社区添加额外的风险。[62]

由于全球变暖及冰河融化加速,释放进入海洋中的淡水量增加,会改变温盐环流的模式,而导致海洋盐度变化。温盐环流会由海洋深处带来寒冷、营养丰富的海水,这一过程称为上升流。[63]

海水由淡水和盐分组成,海水中盐的浓度称为盐度。盐不会蒸发,因此降水和海水蒸发对盐度就大有影响。经测量海洋表面的盐度可明显看出水循环已发生变化,此点自20世纪30年代起就为人所知。[7][64]

由长期观测记录显示出一个明显的趋势:此时期全球海洋盐度变动正在放大。[65][66]情况是高盐度地区的盐度变得更高,而低盐度地区的盐度变得更低。高盐度地区发生的原因以蒸发为主,盐度增加显示蒸发量有加速的情况。低盐度地区也发生盐度正在减少的趋势,显示当地的降水有强化的现象。[67][5]

在北极发生的海冰减少比在南极洲发生的更为明显。而在南极洲仅有变化,尚看不出所谓的趋势。

本节摘录自北极海冰减少。

由于气候变化,北极海冰的面积和体积在近几十年来都在减少中。夏季融化的冰量高于冬季重新凝结的数量。温室气体强迫引起的全球变暖是北极海冰减少的原因。北极海冰的减少速度从二十世纪初持续加速,每十年会减少4.7%(自有第一个卫星记录起已减少50%以上)。[68][69][70]有科学家认为在21世纪的某个时候将不复在夏季于此见到海冰。[71]

本节摘自南极海冰#Recent trends and climate change。

南极洲每年的海冰范围变化很大,而导致不易确定趋势,在2013年至2023年期间曾观察到到历史性的高点及低点。自1979年开始以卫星测量以来,总体趋势大致持平。海冰在2015年至2023年期间有所减少,但由于变化较大,并不符合为显著趋势。[72]南极洲呈现的平缓趋势与北极海冰的下降趋势形成鲜明对比。[72][73]

时间尺度

气候系统中许多与海洋相关的因素对气候变暖的反应缓慢。例如,酸化作用将持续数千年才能抵达深海,海洋热含量增加也是如此。[74]:43同样的,即使温室气体排放降到零,海平面上升也会再持续数百年甚至数千年,原因是冰盖对气候变暖的缓慢反应,以及海洋持续吸收热量,而发生膨胀的结果。[74]:77

对海洋生物的影响

气候变化不仅会改变海洋的整体生产力,还会改变海洋生物质群落的结构。一般而言,预计物种会因此向温度较低的两极移动。一些物种已经因此迁移数百公里。[75]浮游植物的开花时间也已提前。预计这些趋势将随着气候变化的进一步发展而加速。[76]

气候变化对极地的海鸟、鱼类和哺乳动物还有其他可能的重要影响,对原本已发展出高度专业化生存策略的种群,它们需要重新适应栖息地和食物供应的重大变化。[77]此外,海冰通常在这些动物生命周期中发挥关键作用。例如在北极,其为海豹和海象提供暂时栖息的地点,而为北极熊提供狩猎路径。在南极,海鸟和企鹅的分布也被认为对气候变化非常敏感,但迄今为止的影响会因不同地区而异。[77]

本节摘自海洋酸化#Complexity of research findings。

海洋酸化对相关海生动物的钙化作用所产生的影响,就整体生态而言甚为复杂,但许多钙化物种会受到不利影响。[78][79]:413海洋酸化加剧后会让海生动物更难获取碳酸盐离子以形成对其甚为重要的的外骨骼/外壳。[80]海洋钙化生物同时涵盖食物链中的自营生物及异营生物,包含有钙板金藻、珊瑚、有孔虫门、棘皮动物、甲壳动物和软体动物等。[81][82]

总体而言,地球上的所有海洋生态系统都将面临酸度变化和一些海洋生物地球化学变化。[83]海洋酸化会迫使一些生物体由既有来源之外取得资源来达成钙化。[84]例如生长于亚洲太平洋海岸的长牡蛎被认为会因海水pH质失衡导致的能量权衡,透过改变代谢,加上变动钙化率来应对。[85]

虽然一些海洋物种会因气候变化而迁徙,但对如珊瑚等会有困难。珊瑚礁是种由珊瑚聚集为礁的水下生态系统。珊瑚礁是由分泌碳酸钙的珊瑚虫聚集形成。[86]珊瑚礁可聚集各式各样的生物,成为生物多样性的重要中心,对许多依赖珊瑚礁提供海岸保护、食物和吸引数百万人前来旅游的地区,有非常重要的作用。[87]

由于海洋变暖、海洋酸化、污染和捕鱼等活动造成的物理伤害等多重威胁,暖水珊瑚已明显减少,在过去30-50年里已降低50%。预计前述的威胁将会加剧伤害。[87]

海洋表层变暖会导致珊瑚白化,造成珊瑚严重损害和/或死亡。 于2022年发表的IPCC第六次评估报告说:“全球自20世纪80年代初以来,大规模珊瑚白化事件的频率和严重程度急剧增加”。[88]:416海洋热浪导致珊瑚礁大规模死亡。[88]:381全球气温上升超过1.5°C时,预计许多珊瑚礁将因海洋热浪而遭受不可逆转的变化与损失。[88]:382

当海洋变暖,热压力导致珊瑚组织内共生藻类遭到驱逐,就会发生白化现象。这些共生藻类是让珊瑚礁显示明亮色彩、充满活力的原因。[89]海水温度持续升高1-2°C就足以发生白化。[90]如果白化时间够长,就有导致死亡的可能。在澳大利亚的大堡礁,首次珊瑚白化事件发生在1998年,此后,此类事件开始增加。于2016年至2020年期间,已发生过3起 。[91]

除珊瑚白化外,海洋pH值降低也是珊瑚礁面临的另一问题,因为海洋酸化会降低珊瑚藻的多样性。[92]珊瑚藻钙化的生理学决定藻类对海洋酸化的反应。[92]

本节摘自海洋酸化#Corals。

珊瑚在过去30-50年期间已损失50%,预计损失还会加剧。[93][79]:416

珊瑚生长外骨骼的内部隔室(腔肠)中的液体对于钙化生长也有极重要的作用。当外部海水中霰石的饱和状态达到环境水平时,珊瑚会在其内部隔室中迅速生长霰石晶体,促使外骨骼生长。如果外部海水中霰石的饱和状态低于环境水平,珊瑚就必须更加努力维持内部隔间的适当平衡。当此情况发生时,晶体的生长过程就会减缓,外骨骼的生长速度也会降低。根据周围水中的霰石饱和状态,珊瑚可能会停止生长,此时将霰石泵入内部隔室在能量上并非有利。[94]根据目前碳排放进展程度,到2050-60年,大约有70%的北大西洋冷水珊瑚将生活在具有腐蚀酸性的水域中。[95]

表层海洋中海生植物的光合作用过程会消耗二氧化碳,并释放氧气。这类光合作用主要由浮游植物 - 微小且自由漂浮的藻类主导。植物生长后,细菌分解由此形成的有机物,会消耗氧气,并释放二氧化碳。某些有机物下沉到深海中,经细菌分解,在此不与大气接触的深度,氧气浓度会因此降低,而二氧化碳、碳酸盐和碳酸氢盐会增加。 [48]海洋碳循环是全球碳循环的重要部分之一。

海水表层中的光合作用消耗营养物质(例如氮和磷),光合作用产生的有机物在生物体死亡时会下沉,将这些营养物质转移到深水中。因此海水表层的生产力部分取决于海洋混合和洋流将营养物质从深水转移回表层的过程。因而气候变化导致的海洋分层加剧通常会降低海洋生产力。但在某些地区(例如以前被冰雪覆盖的地区),生产力将会提高。由于气候变暖,印度洋的生产力在过去六十年中估计有所下降,且预计此趋势将持续。[96]

到2100年,于预测极高的排放情景(RCP8.5)下,海洋生产力很可能会下降4-11%。[5]:452这种下降会有区域性差异。例如热带海洋的净初级生产力(net primary production (NPP))将下降更多:在相同的排放情景下会下降7-16%。[5]:452由于海洋分层增加和海洋层数减少,将会有更少的有机物从上层海洋沉入更深的海洋层。[5]:452海洋生产力的下降是由于“变暖、分层、光照、营养和捕食的综合影响”。[5]:452

气候变化与渔业渔业因为海洋生态系统受到海洋温度上升、[98]海洋酸化[99]和海洋低氧现象的影响,以及淡水生态系统则受到水温、水流和鱼类栖息地丧失的影响,导致各种改变。[100]这些影响因各地渔业的不同情况而异。[101]气候变化正改变鱼类的分布[102]以及海洋和淡水物种的生产力。气候变化预计将对鱼产品的供应和贸易产生重大变化。[103]所造成的地缘政治和经济后果会十分重大,特别是对于最依赖此行业为生的国家而言。预计捕捞潜力下降幅度最大的会发生在热带地区,主要是在南太平洋。[103]:iv

气候变化对海洋的影响会影响到水产业和水产养殖的永续性(可持续性)、依赖渔业为生社区的生计以及海洋碳捕集与封存(生物泵)的能力。海平面上升表示沿海渔业社区将受到显著的气候变化影响,同时降水模式和用水变化也对内陆淡水渔业和水产养殖产生影响。[104]气候变化会增加洪水、疾病、寄生虫和有害藻华的风险,造成生产和基础设施的损失。[103]

人们对有害藻华 (HAB) 的驱动因素知之甚少,但自20世纪80年代以来,HAB的范围和频率似乎在沿海地区有所增加。[2]:16 这是人类活动而诱发的结果,例如养分投入增加(养分污染)和气候变化(尤其是水温升高)。[2]:16影响HAB形成的参数包括海洋变暖、海洋热浪、氧气损失、优氧化和水污染。[105]:582 由于HAB的增加会对当地粮食安全、旅游业和经济产生影响,因此受到关注。[2]:16

然而全球HAB的增加也可能仅因更严重的水华影响和更精确的监测而得的结果,并非由于气候变化造成。[88]:463

对海洋哺乳动物,尤其是北极的一些影响则是非常直接,例如栖息地破坏、温度压力和暴露于恶劣天气。其他影响则更为间接,例如与宿主病原体关联的变化、捕食者与猎物相互作用导致的身体状况变化、毒素暴露和二氧化碳排放的变化以及与人类相互作用的增加。[106]海洋变暖对海洋哺乳动物具有巨大的影响可能性,但海洋哺乳动物对气候变化而导致的全球脆弱性,人们仍知之甚少。[107]

海洋哺乳动物已进化到于海洋中生活,但气候变化正在影响这种自然栖息地。[108][109][110][111]有些物种可能会因适应不够快而会灭绝。[112]

鉴于观测到和预计的北极海冰大幅减少,人们普遍认为北极海洋哺乳动物在气候变化时最脆弱。研究显示生活在在北太平洋、格陵兰海和巴伦支海的是最容易受到全球变暖影响的物种。[107]北太平洋已被确定为对海洋哺乳动物威胁的热点区,[113]现在也是易受全球变暖影响的热点区。该地区的海洋哺乳动物将受到人类活动(例如海上交通、污染和近海石油和天然气开发作业)和全球变暖的双重危害,并具有潜在的叠加或协同效应。这些生态系统对海洋生态系统的功能面临着不可逆转的后果。[107] 海洋生物通常遇到的是相对稳定的温度,因此可能会比陆地生物对温度变化更为敏感。[114]当海洋变暖,会迫使当地物种迁移到较冷水域,以寻找更合适的栖息地。如果海水温度继续上升,一些边缘物种可能会从区域水域消失,或是生活在范围大幅缩小的区域。[114]某些物种丰度的变化将改变海洋哺乳动物的食物来源,而导致海洋哺乳动物的生物发生地理改变。但如果一个物种无法成功迁徙到合适的环境,也无法适应海洋温度上升,就面临灭绝的危险。

北极海冰减少导致海冰栖息地丧失、水温和气温升高以及恶劣天气的发生频率增加。海冰栖息地的丧失将减少海洋哺乳动物,特别是作为北极熊猎物 - 海豹 - 的丰度。[115]由于病原体传播的变化,海冰变化也可能对动物健康产生间接影响,由于食物网中猎物的变化对动物的身体状况产生影响,以及因居住于北极区人口增加,而提高动物接触有毒物质的机会。[116]

海平面上升也有重大关系,因为海洋哺乳动物物种赖以生存的沿海环境会受到影响。[117]

本节摘自北极熊保育#Climate change。

气候变化对北极熊产生的主要风险是栖息地丧失而造成营养不良,或是食物匮乏。北极熊通常在海冰平台上捕猎海豹,气温上升会导致海冰提前融化,让熊在能摄取足够的脂肪以度过夏末秋初食物稀缺时期之前就必须上岸。[118]海冰减少也迫使熊必须游更长的距离,会进一步耗尽它们的能量,有时甚至导致溺水。[119]较薄的海冰通常更容易变形,而可能让北极熊更难接近海豹。[120]营养不足会导致成年雌性熊的繁殖率降低,幼熊的存活率随之下降,而且各年龄段熊的身体状况均变差。[121]

海豹是另一种容易受到气候变化影响的海洋哺乳动物。[112]有些海豹与北极熊相若,已进化至依赖海冰的程度,它们利用海冰作为繁殖和饲养幼海豹的平台。 在2010年和2011年间,西北大西洋的海冰处于或接近历史最低点,导致在薄冰上出生的竖琴海豹以及环斑海豹的死亡率增加。[122][123]在一项为期20年的研究中,于南大西洋南乔治亚岛的南极毛皮海狮数量发生急剧减少的现象,科学家测量出当时海面温度异常升高,[124]。

属于海洋哺乳动物的海豚所分布的地理范围很广,因此它们很易受到不同的气候变化的影响。气候变化对海豚最常见的影响是全球水温升高。[125]这会导致大量海豚物种出现分布范围上的改变,即由既有的地理区域迁移到较冷的水域。[126][127]水温升高的另一个副作用是大量的HAB,造成宽吻海豚属大量死亡。[125]

气候变化对各种海豚物种造成重大影响。例如在地中海,海面温度、盐度、上升流强度和海平面升高导致猎物资源减少,地中海短吻真海豚的亚种群因此急剧减少,继而在2003年被列为濒危物种。[128]在西澳大利亚的鲨鱼湾(为世界遗产),当地印太洋瓶鼻海豚的数量在2011年的海洋热浪之后大幅下降。[129]由于蒸发率高、水温升高、降水减少和酸化加剧,淡水河豚也深受气候变化影响。[126][130]

潜在的反馈效应

海洋温度上升也会影响位于海底沉积物下的甲烷水合物储层。储层内封存有大量的甲烷,海洋变暖会将其中的甲烷释放进入大气。但目前认为海底水合物中的气体(主要是甲烷)不太可能导致“本世纪排放轨迹中发生可检测出的偏离”。[74]:107

于2004年对全球海洋甲烷水合物所作出的估计,储量达到一到五百万立方公里。[131]

参见

- 蓝碳

- 碳截存

- 气候变化对小型岛屿国家的影响

- 气候变化对水循环的影响

- IPCC关于气候变化中海洋和冰冻圈特别报告 (2019年)

- 可持续渔业

注释

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads