热门问题

时间线

聊天

视角

印度河流域文明

青銅時代南亞的文明 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

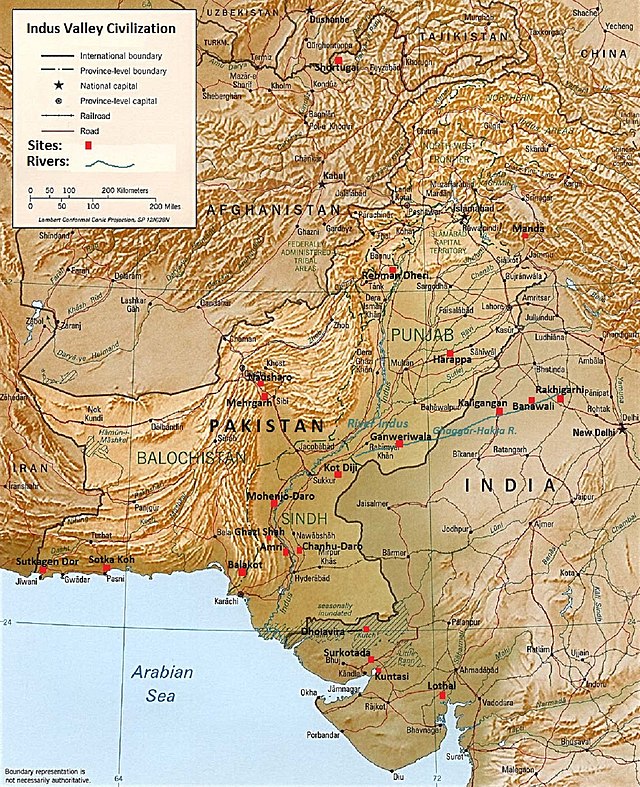

印度河流域文明[1](英语:Indus Valley Civilisation,简称IVC),又称哈拉帕文明(英语:Harappan Civilisation),是南亚西北部的一个青铜时代文明,存在于公元前3300年至公元前1300年之间,其成熟时期则在公元前2600年至公元前1900年之间。[2][a]它与古埃及和美索不达米亚的文明同为近东和南亚的三大早期文明之一,且是其中分布最广泛的,其遗址遍布与今日巴基斯坦大部分地区、印度西北部和阿富汗东北部。[3][b]这个文明曾在印度河的冲积平原上繁盛一时,印度河纵贯巴基斯坦全境,同时也在一套由季风常年提供雨水补给的河流系统沿岸蓬勃发展,这些河流曾流经印度西北部和巴基斯坦东部季节性河流格加尔-哈克拉河附近。[2][4]

"哈拉帕"这个名词也适用于印度河流域文明,出自其典型遗址哈拉帕。这个遗址于20世纪初首次在当时英属印度的旁遮普省(现为巴基斯坦旁遮普省)开始挖掘。[5][c]哈拉帕遗址及其后不久的摩亨约达罗遗址被发现,让于1861年英属印度政府成立的印度考古研究所所展开的工作成就达到顶峰。[6]在同一地区存在更早和更晚的文化,称为"早期哈拉帕文化"和"晚期哈拉帕文化"。早期哈拉帕文化由新石器时代文化发展而来,其中最早且最著名的一个是以巴基斯坦俾路支省的梅赫尔格尔命名。[7][8]哈拉帕文明有时也被称为成熟哈拉帕文化,以与早期文化有所区分。

古代印度河流域的城市以其城市规划、烧制砖房、精密排水系统、供水系统、大型非住宅建筑群以及手工艺和冶金学而闻名。[d]当时的摩亨约达罗和哈拉帕的人口很可能已增长到30,000至60,000人,[10]此文明在鼎盛时期的人口总数可能在一百万到五百万之间。[11]在公元前三千年期间,由于当地气候逐渐干旱,可能是导致其进入城市化的最初诱因。但到最终,水供应减少却导致此文明灭亡,造成其人口向东扩散。[e]

业经报告的成熟哈拉帕文明遗址超过一千个,且有近一百个受到挖掘,[f]但只发现五个主要城市中心:[12][g]印度河下游的摩亨约达罗(于1980年被联合国教科文组织宣布为世界遗产,名称为"摩亨约达罗考古遗址")、旁遮普西部地区的哈拉帕、乔利斯坦沙漠中的加内里瓦拉、印度古吉拉特邦西部的多拉维拉(于2021年被宣布为联合国教科文组织世界遗产,名称为"多拉维拉:哈拉帕古城"),以及印度哈里亚纳邦的拉基加尔希。[13][h]由于目前尚未发现有直接的哈拉帕语文字记载,且此文明的文字至今尚未能被解读,因此其语言归属尚无法确定。[14]部分学者倾向于认为它与达罗毗荼语系或埃兰-达罗毗荼语系有关。[15][16]

Remove ads

词源

印度河流域文明以印度河水系命名,其早期遗址在这条河流的冲积平原上被发现,且部分受到挖掘。[17][i]

依照考古学的传统,该文明有时也以其典型遗址哈拉帕而命名为"哈拉帕文明",哈拉帕是1920年代其中首个被挖掘的遗址,尤其在1947年印度独立后,该国考古研究所的用语中,这种称呼尤为常见。[18][j]

格加尔-哈克拉这个名称在现代用于印度河流域文明的标签中占有重要地位,因为在印度西北部和巴基斯坦东部的格加尔-哈克拉河沿岸均发现有大量遗址。[19]"印度河-萨拉斯瓦蒂文明(Indus-Sarasvati Civilisation)"和"信德-萨拉斯瓦蒂文明(Sindhu-Saraswati Civilisation)" 等名称也曾被本土雅利安人主义的支持者在文献中使用,原因为将格加尔-哈克拉河与《梨俱吠陀》早期章节中描述的萨拉斯瓦蒂河假定为同一条河流,梨俱吠陀是公元前两千年用吠陀梵语写成的一部赞美诗集,[20][21]但文献内容与印度河流域文明的成熟阶段无关。

最近的地球物理研究显示格加尔-哈克拉河与《梨俱吠陀》中描述,由融雪补给的萨拉斯瓦蒂河不同,前者是一个由常年季风雨补给的河流系统,大约在四千年前此文明衰落期时变成季节性河流。[4][k]

Remove ads

范围

印度河流域文明大致与古代世界的其他河流文明时期重叠:尼罗河沿岸的古埃及、幼发拉底河和底格里斯河所灌溉的美索不达米亚,以及黄河和长江流域的中国。此文明到成熟阶段已扩展到比其他文明更为广大的区域,核心区域沿着印度河及其支流的冲积平原向上延伸1,500公里(900英里)。这个文明还在文化与经济上影响周边广达十倍的区域,而这些地区的动植物群和自然环境与文明的核心地区并不相同。[22][l]

农业约于公元前6500年在俾路支斯坦,即印度河冲积层的边缘地区兴起。[23][m][24][n]定居生活在接下来的数千年里逐渐进入印度河平原,为乡村和城市聚落的发展奠下基础。[25][o]更有组织的定居生活反过来导致人口出生率净增加。[23][p]摩亨约达罗和哈拉帕这两个大型城市中心的人口很可能增长到30,000到60,000人,而在文明鼎盛时期,印度次大陆的人口增长到400万到600万人。[23][q]在此期间,由于人类和驯养动物的密切生活环境导致传染病的发生率增加,人口死亡率也随之上升。[24][r]根据一项估计,印度河流域文明鼎盛时期的人口可能在一百万到五百万之间。[26][s] 在这个文明的鼎盛时期,其涵盖范围从西部的俾路支省延伸到东部的印度北方邦西部,从北部的阿富汗东北部到南部的古吉拉特邦。[20]最多的遗址位于旁遮普地区、及印度的古吉拉邦、哈里亚纳邦、拉贾斯坦邦、北方邦、查谟和喀什米尔 (联邦属地)、[20]和巴基斯坦的信德省和俾路支省。[20]沿海聚落从西俾路支省的Sutkagan Dor[27]延伸到古吉拉特邦的洛塔。[28]一个印度河流域文明遗址在阿富汗阿姆河河畔的肖尔图盖被发现,这是目前已发现印度河流域文明最北端的遗址。[29]在巴基斯坦西北部的古马勒河河谷,[30]在查谟县附近的比亚斯河畔的曼达,[31]以及在距离德里仅28公里(17英里)的欣登河畔的阿拉姆吉尔普尔。[32]印度河流域文明已发现最南端的遗址是马哈拉什特拉邦的代马巴德。印度河流域遗址最常在河流附近出现,但也存在于古老的海岸线上,[33]例如在卡特·巴拉,[34]以及岛屿上,例如多拉维拉。[35]

Remove ads

发现与挖掘历史

总结

视角

"有三位我不能不提的学者,分别是已故的R.D.班纳吉先生,他即使没有直接发现摩亨约达罗本身,至少也归功于他发现其古老的年代,以及他在挖掘工作上的两位直接继任者 - M.S.瓦茨先生和K.N.迪克希特先生。……或许除我之外,没其他人能完全体会他们在摩亨约达罗最初三个季度里,进行发掘所面对的困难与艰辛。"

摘自约翰·马歇尔主编的"摩亨约达罗与印度河流域文明", 伦敦:亚瑟·普罗布斯海因出版社,1931年出版。[36]

首次现代关于印度河流域文明遗迹的记载,是出自一位英国东印度公司军队的逃兵查尔斯·马森的叙述。[37]马森于1829年途经旁遮普邦,为公司收集有用的情报以换取宽恕。[37]这项安排中的一项是将他在旅行期间获得的任何历史文物交给公司。马森精通古典文学,特别是亚历山大大帝的征伐战役,他选择一些与亚历山大战役相关的城镇进行游历,这些城镇的考古遗址曾被随军编年史家记录下来。[37]马森在旁遮普的重大考古发现是哈拉帕(位于印度河支流拉维河河谷)。马森对哈拉帕丰富的历史文物(许多是半掩埋在地里)进行大量笔记和插图。马森于1842年将他对哈拉帕的观察收录在其著作《俾路支斯坦、阿富汗和旁遮普的各种旅程叙事(Narrative of Various Journeys in Baluchistan, Afghanistan, and the Punjab)》中。他将哈拉帕遗址的年代定为有记载的历史时期,错误地认为它曾在亚历山大战役期间曾受到描述。[37]哈拉帕遗址的超乎寻常规模,以及几个由长期侵蚀形成的大土丘给马森留下深刻印象。[37][t]

两年后,东印度公司与亚历山大·伯恩斯(Alexander Burnes)签订合同,让他乘船沿印度河而上,评估让公司军队经由水路移动的可行性。[37]伯恩斯也在哈拉帕停留,他注意到该遗址古老砖石建筑中所用的烧制砖块,但也注意到当地居民对这些砖块的任意掠夺。[37]

纵然有前述报告,在英国于1848-49年吞并旁遮普后,哈拉帕当地遗迹中的砖块仍受大量掠夺。此类砖块被用作旁遮普铺设铁路的道碴。[39]在1850年代中期,木尔坦和拉合尔之间近160公里(100英里)的铁道就是由哈拉帕砖块的道渣所支撑的。[39]

在东印度公司解散并建立英国王室对印度的统治三年后的1861年,随着印度考古研究所 (ASI) 成立,次大陆的考古学变得更加正式和组织化。[40]研究所的首任局长亚历山大·康宁汉曾于1853年访问哈拉帕并注意到其雄伟的砖墙,他再次造访以进行调查,但此时该遗址的整个上层已被剥离。[40][41]他最初希望证实哈拉帕是中国僧侣玄奘在公元七世纪旅行中提到的一个失落佛教城市,但这一目标难以实现,[41]康宁汉仍在1875年发表他的发现报告。[42]首次解释一个带有未知文字的哈拉帕印玺,并断定其起源并非来自印度。[42][43]

此后对哈拉帕的考古工作陷入停滞,直到英属印度新任总督寇松勋爵推动通过《1904年古迹保存法》,并任命约翰·马歇尔领导印度考古研究所。[44]受马歇尔指派勘测哈拉帕的希拉南德·萨斯特里在几年后提出的报告,称该遗址并非源自佛教,暗示其更为古老。[44]马歇尔依据1904年古迹保存法将哈拉帕征收,由研究所接管,并指示考古学家达亚·拉姆·萨尼开始对遗址的两个土丘进行挖掘。[44]

沿着信德省印度河主干道再往南,原本少受干扰的摩亨约达罗遗址又引起人们的注意。[44]马歇尔派遣一批又一批的印度考古研究所人员(包括D.R.班达卡 (1911年)、R.D.班纳吉(1919年, 1922–1923年) 和M.S.瓦茨 (1924年)[45])对该遗址进行勘测。班纳吉(Banerji)于1923年第二次造访摩亨约达罗时,致函马歇尔,推测该遗址起源于"远古时代",并指出其一些文物与哈拉帕的文物具有一致性。[46]瓦茨(Vats)于1923年晚些时候在与马歇尔的通信中,更具体指出在两处遗址发现的印玺和文字存在一致性。[46]马歇尔根据这些意见的重要性,命令将两处遗址的关键数据汇集到一处,并邀请班纳吉和萨尼进行讨论。[47]到1924年,马歇尔已确信这些发现的重要性,并于1924年9月24日在《伦敦新闻画报》上宣示初步,但引人注目的公开暗示:[17]

考古学家很少有机会像海因里希·谢里曼在希腊梯林斯和迈锡尼,或是马尔克·奥莱尔·斯坦因在中国的新疆及甘肃沙漠中,偶然发现一个早已被遗忘的文明遗迹。然而,此时此刻,看起来我们正站在印度河平原上这样一个发现的门槛上。

在一周后的《伦敦新闻画报》下一期,刊出英国亚述学家阿奇博尔德·塞伊斯指出在美索不达米米亚和伊朗的青铜时代地层中发现有非常相似的印玺,而首次有力地暗示它们的年代,随后其他考古学家也证实这一点。[48]针对摩亨约达罗进行系统性挖掘工作于1924-25年由迪克希特领衔展开,随后由H. Hargreaves (1925–1926) 和Ernest J. H. Mackay(1927–1931) 继续。[45] 到1931年,摩亨约达罗大部分区域已被挖掘,但零星的挖掘工作仍在继续,例如1944年被任命为印度考古研究所新任所长的莫蒂默·惠勒领导的挖掘工作,参与者中有巴基斯坦的艾哈迈德·哈桑·达尼教授。[49]

在1947年印巴分治后,由于大多数已挖掘的印度河流域文明遗址位于划归巴基斯坦的领土内,印度考古研究所的管辖范围因而缩小,仅在划归印度的格加尔-哈克拉河系沿线进行大量的勘测和挖掘。[50][u]有人推测格加尔-哈克拉河系可能会发现比印度河流域盆地更多的遗址。[51]根据考古学家Ratnagar的说法,印度许多格加尔-哈克拉河遗址和巴基斯坦的印度河流域遗址实际上属于地方性的文化。一些遗址显示曾与哈拉帕文明有接触,但只有少数是完全发展成熟的哈拉帕遗址。[52]截至1977年,约90%已发现的印度河文字印玺和刻有铭文的物品是在巴基斯坦印度河沿岸的遗址中发现,而其他遗址中的发现仅占其余的10%。[v][53][54]到2002年,被发现的成熟哈拉帕城市和聚落超过1,000个,其中仅不到一百个已被挖掘,[f]主要分布在印度河、格加尔-哈克拉河及其支流的区域。然而,只有五个主要城市遗址:哈拉帕、摩亨约达罗、多拉维拉、加内里瓦拉和拉基加尔希。[55]截至2008年,印度报告有约616个遗址,[20]而巴基斯坦报告有406个遗址。[20]

在1947年后,印度考古研究所为配合新国家追求国家统一和历史延续的目标,试图将考古工作"印度化"。而在巴基斯坦,国家当务之急是倡导伊斯兰文化遗产,因此早期遗址的考古工作是交由外国考古学家处理。[56]印巴分治后,于1944年起曾担任印度考古研究所所长的莫蒂默·惠勒负责监督巴基斯坦考古机构的建立,后来加入联合国教科文组织以进行保护摩亨约达罗遗址的工作。[57]摩亨约达罗和哈拉帕的其他国际合作项目中包含有德国的阿亨工业大学摩亨约达罗研究计划、意大利摩亨约达罗考察团,以及由美国考古学家乔治·F·戴尔斯创立的美国哈拉帕考古研究计划 (HARP)。[58]在俾路支省波伦山口下的一次突发山洪,意外暴露出部分考古遗址后,法国考古学家让-弗朗索瓦·雅里热及其率领的团队于1970年代早期开始在梅赫尔格尔进行挖掘。[59]

Remove ads

年表

古代印度河的城市有"社会等级制度"、"书写系统"、"大型城市规划"和"远途贸易",而让考古学家将其标记为一个成熟的"文明"。[60]哈拉帕文明的成熟阶段从约公元前2600年持续到公元前1900年。若纳入其前身和后继文化 - 分别称为早期哈拉帕文化和晚期哈拉帕文化 - 整个印度河流域文明可被视为从公元前33世纪持续到公元前14世纪。它是印度河流域传统的一部分,此传统也包括梅赫尔格尔的前哈拉帕时期居民点(印度河流域最早的农业遗址)。[8][61]

学者将印度河流域文明采用几种分阶段方式。[8][61]最常用的一种将印度河流域文明分为早期哈拉帕阶段、成熟哈拉帕阶段和晚期哈拉帕阶段。[62]美国考古学家吉姆·G·谢弗所提的另一种方法将更广泛的印度河流域传统划分为四个时期:"早期食物生产时代"的前哈拉帕时期,以及区域化、整合和在地化时代,这些大致与早期哈拉帕、成熟哈拉帕和晚期哈拉帕阶段相对应。[7][63]

Remove ads

前哈拉帕时代:梅赫尔格尔

梅赫尔格尔是一处位于巴基斯坦俾路支省的新石器时代(公元前7000年至约公元前2500年)的山区遗址,[72]它为印度河流域文明的兴起提供新的见解。[60][w]梅赫尔格尔是南亚最早有农业和畜牧业证据的遗址之一。[73][74]梅赫尔格尔受到近东新石器文化的影响,[75]在"驯化小麦品种、农业早期阶段、陶器、其他考古文物、一些驯化植物和放养动物"之间存在相似之处。[76][x]

让-弗朗索瓦·雅里热主张梅赫尔格尔具有独立起源。雅里热指出"农业经济完全从近东引入南亚的假设",[77][x][y][z]以及美索不达米亚东部和印度河谷西部新石器时代遗址之间的相似之处,这些都是此类遗址之间存有"文化连续性"的证据。但鉴于梅赫尔格尔的原创性,雅里热的结论是梅赫尔格尔具有更早的当地背景,而不是"近东新石器文化的附属(末梢)"。[77]

考古学家卢卡奇(Lukacs)和汉普希尔(Hemphill)认为梅赫尔格尔最初是当地发展而来,文化发展具有连续性,但人口发生变化。根据卢卡奇和汉普希尔的说法,虽然梅赫尔格尔的新石器时代和铜石并用时代(即铜器时代)文化之间存在很强的连续性,但牙齿证据显示铜石并用时代的人口并非源自梅赫尔格尔的新石器时代人口,[91]这"表明存在中等程度的基因流动"。[91][aa]学者马斯卡伦哈斯等人(2015年)指出,"梅赫尔格尔墓葬中从托高(Togau)阶段(公元前3800年)开始出现新的,可能是西亚的人体类型"。[92]

学者加列戈·罗梅罗(Gallego Romero)等人(2011年)表示,他们对印度乳糖耐受性的研究显示"学者赖希等人(2009年)发现的西欧亚基因加入,主要反映来自伊朗和中东的基因流动"。[93]他们进一步指出,"南亚最早的牛群放牧证据来自印度河流域的梅赫尔格尔遗址,其年代可追溯到7,000年前"。[93][ab]

Remove ads

早期哈拉帕

早期哈拉帕阶段,以附近的拉维河命名,从公元前约3300年持续到公元前2800年。它始于山区农民逐渐从其山区家园迁徙到低地河谷,[95]并与西部格加尔-哈克拉河河谷中发现的哈克拉陶器文化阶段相关,早于科特·迪吉阶段(公元前2800-2600年,哈拉帕2期),该阶段以巴基斯坦信德省北部摩亨约达罗附近的一个遗址命名。最早的印度河文字可追溯到公元前三千年。

较早村庄文化的成熟阶段以巴基斯坦的雷赫曼·德里和阿姆里为代表。[96]科特·迪吉代表通向成熟哈拉帕的阶段,其城堡代表着集权统治和日益城市化的生活品质。这一阶段的另一个城镇 - 卡利班甘 - 位于印度格加尔-哈克拉河畔。[97][98]

贸易网络将这种文化与相关的区域文化和远方的原材料来源(包括用于制作珠饰的青金石及其他材料)连结。此时的村民已将多种作物驯化,包括豌豆、芝麻、椰枣和棉花,以及动物,包括水牛。早期哈拉帕社群在公元前2600年转变为大型城市中心,自此进入成熟哈拉帕阶段。最新研究显示印度河流域居民已从村庄迁徙到城市。[99][100]

早期哈拉帕阶段的最后阶段特点是以大型围墙环绕的聚落、贸易网络扩张,以及区域社群在陶器风格、饰品和带有印度河文字的印玺等方面,越来越整合形成一种 "相对统一"的物质文化,而过渡到成熟哈拉帕阶段。[101]

Remove ads

成熟哈拉帕

根据研究人员吉奥桑(Giosan)等人 (2012年) 的说法,亚洲季风缓慢南移最初使得印度河流域的村庄能够透过控制印度河及其支流的洪水而发展。仰赖洪水支持的农业带来大量的农业产量,进而支持城市的发展。印度河流域文明的居民并未发展出灌溉能力,而主要依赖季节性季风带来的夏季丰沛水量。[4]研究人员布鲁克(Brooke)进一步指出,先进城市发展与降雨量减少同时发生,而可能促使朝向更为大型城市中心的重组。[103][e]

根据研究人员吉姆·G·谢弗和D.A. Lichtenstein(D.A.利希滕斯坦)的说法,[104]成熟的哈拉帕文明是"印度和巴基斯坦边界格加尔-哈克拉河谷地中三个不同的文化 - 巴戈尔 (Bagor)、哈克拉 (Hakra) 和科特·迪吉互相融合后所形成。"。[105]

此外,根据研究人员Maisels (2003) 较近的研究总结,"哈拉帕的文化生态圈是由科特·迪吉/阿姆里-纳尔 (Kot Dijian/Amri-Nal) 的综合体遗址群,"哈克拉陶器实际上早于科特·迪吉的陶器"。他认为这些地区是"催化剂,促成哈克拉、科特·迪吉吉和阿姆里-纳尔文化元素的融合,最终形成我们所认识的早期哈拉帕 (早期印度河流域文明) 的整体形态"。[106]

到公元前2600年,早期哈拉帕社群发展成大型城市中心,包括现代巴基斯坦的哈拉帕、加内里瓦拉、摩亨约达罗,以及现代印度的多拉维拉、卡利班甘、拉基加尔希、鲁普纳加尔和洛塔。[107]总计已发现超过1,000个聚落,主要分布在印度河与格加尔-哈克拉河及其支流的广泛区域。[f]

Remove ads

印度河流域文明展现出精巧且技术先进的城市文化,使其成为该地区最早的城市中心。市政城镇规划的品质表明当时的城市规划知识和高效的市政管理,高度重视卫生,或者,他们也可能非常重视进行宗教仪式的便利性。[108]

正如在哈拉帕、摩亨约达罗以及最近部分挖掘的拉基加尔希中所见,这种城市规划包含世界上已知最早的城市卫生系统。在城市内部,个别住家或住家群从水井取水。污水从一个看似专供沐浴的房间被引导至有覆盖的排水道,排水道沿着主要街道分布。房屋只面向内部庭院和小巷。该地区一些村庄的房屋建造在某些方面仍然保留着与古代哈拉帕人建造房屋有相似之处。[ac]

古代印度河流域在各城市发展和使用的污水和排水系统,比中东同期城市遗址中的任何系统都要先进,甚至比当今巴基斯坦和印度许多地区的系统更有效率。哈拉帕人先进的建筑体现于他们的船坞、粮仓、仓库、砖造平台和防护墙。印度河流域文明城市巨大的城墙最可能保护哈拉帕人免受洪水侵袭,并可能用于阻止军事冲突。[110]

城堡的用途仍有争议。与该文明的同期文明 - 美索不达米亚和古埃及形成鲜明对比的是这里没有建造大型纪念性建筑。目前没有确凿的证据表明存在宫殿或寺庙。[111]有些建筑被认为是粮仓。在一个城市中发现有一个巨大的、建造精良的浴池("大浴池"),这可能是一个公共浴池。虽然城堡建有围墙,但这些建筑是否具有防御性功能,尚不明确。

大多数城市居民似乎是商人或工匠,他们与从事相同职业的人居住在界线分明的社区内。城市中使用来自遥远地区的材料以制成印玺、珠子和其他物品。在发现的文物中,有美丽的琉璃彩陶珠。皂石印玺上刻有动物、人物(可能是神祇)和其他类型的铭文(包括此文明尚未被破解的书写系统)。这些印玺有一部分是用来在交易货物上压印泥封的。

程式中有些房屋比其他房屋大,但印度河流域文明的城市以其相对上明显的平等主义而闻名。所有房屋都能使用取水和排水设施,给人一种财富集中度相对较低的社会印象。[112]

Remove ads

考古记录没有直接提供关于哈拉帕社会权力中心或描绘掌权者的答案。但有迹象表明当时确有做出并施行复杂的决策。例如:大多数城市都以高度统一且规划良好的网格模式建造,表明它们是由中央权力机构所规划、哈拉帕文物(如陶器、印玺、砝码和砖块)表现出非凡的统一性、[113]建有公共设施和纪念性建筑,[114]以及丧葬象征意义和墓葬品(陪葬物品)的异质性。[115]

对于此的一些主要理论有:

- 单一国家理论:鉴于文物的高度相似性、规划聚落的证据、砖块尺寸的标准化比例,以及聚落选址靠近原材料来源,暗示可能存在一个统一的国家。

- 多个独立统治者理论:认为没有单一的统治者,而是像摩亨约达罗这样的主要城市,都有各自独立的统治者,哈拉帕也有其独立的统治者,以此类推。

印度河流域文明的人们在测量长度、质量和时间方面达到极高的精确度。他们是最早发展出统一重量和度量衡系统的文明之一。对现有物品的比较,显示印度河地区的度量衡存在大规模差异。他们最小的刻度单位,标记在古吉拉特邦洛塔发现的一把象牙尺上,约为1.704毫米,这是青铜时代刻度上已知最小的刻度。哈拉帕工程人员在所有实际用途中都遵循十进制测量法,包括其六面体砝码所揭示的质量测量。

这些燧石砝码的比例为5:2:1,单位重量包括0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50、100、200和500。每个单位约重28克,类似于英国的英制单位或希腊的uncia系统,较小的物品则以相似的比例,单位为0.871进行称重。然而如同其他文化一样,实际的重量在整个地区并非完全统一。后来在传闻中由考底利耶撰写的《政事论》(公元前4世纪)中使用的度量衡,与洛塔使用的度量衡相同。[117]

Remove ads

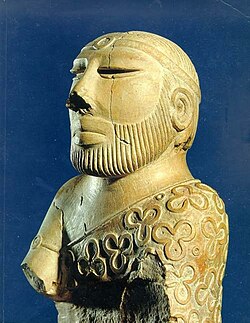

考古学家发现许多印度河流域的印玺、陶器和赤陶制品,以及极少数的石雕、一些黄金首饰和青铜器皿。在挖掘地点也发现一些结构细节精确的赤陶、青铜和皂石小雕像,其中赤陶雕像可能多为玩具。[118]哈拉帕人还制作各种玩具和游戏,其中包括在摩亨约达罗等遗址发现的立方骰子(其面上有一到六个孔洞)。[119]

赤陶塑像中有牛、熊、猴子和狗。在成熟时期遗址的大部分印玺上所描绘的动物尚未能被明确辨识。它部分像牛,部分像斑马,又带有一只雄伟的角,一直引发学者的猜测。目前并无足够的证据以证实该图像具有宗教或崇拜意义的说法,但由于图像相当普遍,引发一个问题:印度河流域文明图像中的动物是否为一种宗教象征。[120]

哈拉帕文化所有阶段都有丰富的工艺,包括"贝壳加工、陶瓷制作以及玛瑙和釉面皂石珠饰制作",这些材料被用于制作项链、手镯和其他饰品。其中一些工艺至今仍在印度次大陆流传。[114]在哈拉帕遗址中发现的一些化妆品和盥洗用品(一种特殊的梳子(kakai)、眼线粉和一种特殊的三合一盥洗用具),在现代印度仍有类似的对应物。[121]另外又发现赤陶女性小雕像(约公元前2800-2600年),其"发线"(头发分界线)处涂有红色颜料。[121]

考古学家在洛塔遗址中(于公元前2000至3000年间)发现类似国际象棋的棋盘碎片。[122]

在摩亨约达罗所发掘的物件,最初存放在拉合尔博物馆,但后来转移到新德里的印度考古研究所总部,那里正计划为英属印度的新首都建造一座新的帝国中央博物馆(Central Imperial Museum),计划中至少有一部分藏品会公开展出。当时印度独立已迫在眉睫,但直到后期才出现印巴分治的结果。新建国的巴基斯坦当局要求印度归还在其境内挖掘到的摩亨约达罗文物,但印度当局拒绝。最终两国家达成协议,总计约12,000件文物(多数为陶器碎片)以平均方式分配。有时这种分配极其严格,连项链和腰带上的珠子都要分成两堆,力求数量均等。至于"两件最著名的雕塑",巴基斯坦要求并获得名为祭司王(史前雕像),而印度则保留体积小得多的舞女 (史前雕塑)。[123]

在较后时期出现的艺术论著《乐舞论》(约公元前200年至公元200年)根据发声方式将乐器分为四类:弦乐器、膜鸣乐器、固体乐器和气鸣乐器 - 很有可能此类乐器自印度河流域文明时期就已存在。{sfn|Flora|2000|p=319}}考古证据显示当时已使用简单的摇铃和闭管笛,而图像证据则暗示早期已使用到竖琴和鼓。[124]印度河流域文明的一个形意符号包含有已知最早的弓形竖琴描绘,其年代可追溯到公元前1800年以前。[125]

-

摩亨约达罗珠饰,公元前2600-1900年,红玉髓和赤陶,大英博物馆

-

车轮上的公羊头鸟(可能是玩具),公元前2600-1900年,赤陶,吉美国立亚洲艺术博物馆(巴黎)

在印度河流域文明遗址中发现有少数写实的雕像,其中最著名的是在摩亨约达罗发现的瘦肢舞女青铜蜡模铸造雕像,这位女士佩戴手镯。在哈拉帕的正规地层发掘中,还发现另外两尊写实但残缺的雕像,它们展现出近乎古典风格的人体结构:一尊看似男性的舞者,以及一尊红色碧玉制成的男性躯干,称为哈拉帕躯干(red jasper male torso),两者现均藏于德里国家博物馆。约翰·马歇尔看到哈拉帕的这两尊雕像时,感到非常惊讶:[126]

当我第一次看到它们时,我难以相信它们是史前的作品。它们似乎完全颠覆所有关于早期艺术和文化的既定观念。如此造型在古希腊化时代之前的世界是前所未闻,因此我认为肯定有某些错误存在,这些塑像一定是错误置入比它们实际所属年代早约3000年的地层……现在这些小雕像符合人体解剖学上的真实性令人震惊。这让我们不禁发觉,远在印度河畔的古老雕塑家们的艺术成就可能早已超越我们对希腊艺术的既有认知。" [126]

这些小雕像因其呈现人体姿态的先进风格而持续引起争议。关于红色碧玉躯干,发现者瓦茨(Vats)声称其属于哈拉帕时期,但马歇尔认为这尊雕像可能属于历史时期,年代可追溯到笈多王朝,并将其与晚得多的洛哈尼普尔躯干(公元前3 - 2世纪)进行比较。[127]另一尊相当相似的灰色石质舞者男性躯干,也在约150米外的可靠成熟哈拉帕地层中被发现。总体而言,人类学家格雷戈里·波塞尔倾向于认为这些小雕像可能代表成熟哈拉帕时期印度河流域文明艺术的巅峰。[128]

-

男性舞者躯干,公元前2400-1900年,石灰石,高:9.9公分,新德里国立博物馆

-

舞女 (史前雕塑),公元前2400-1900年,高:10.8公分,新德里国立博物馆

在遗址中已发现有数千枚皂石印玺,其物理特征相当一致。它们的大小从边长2到4厘米(3⁄4到1 +1⁄2英寸)的正方形不等。大多数情况下,印玺的背面有一个穿孔的凸钮,以便穿绳握持或作为个人饰物。此外还有大量的印纹幸存下来,其中只有少数能与印玺匹配。绝大多数印度河文字的都是出自印玺上的简短符号组合。[129]

在摩亨约达罗发现的印玺中,有一枚描绘一个倒立的人物,而另一枚名为帕舒帕蒂印玺上则描绘有一个盘腿而坐的人物,有人称之为类似瑜伽的姿势(见下图)。这位人物的身份有各种不同的推测。约翰·马歇尔认为其与印度教湿婆神相似。[130]

印玺中也出现一位具有牛角、牛蹄和牛尾的人形神祇,特别是出现在与一只有角的虎状野兽搏斗的场景中。这位神祇被拿来与美索不达米亚的牛人恩奇都作比较。[131][132][133]另有几枚印玺描绘一名男子与两只狮子或老虎搏斗的场景,这是西方和南亚文明中常见的众兽之主概念。[133][134]

-

印玺,公元前3000-1500年,焙烧滑石,2 × 2公分,大都会艺术博物馆

-

泥封印玺和现代印模:独角兽与香炉(?),公元前2600-1900年,烧制滑石,3.8 × 3.8 × 1公分,大都会艺术博物馆

-

带有独角兽和铭文的印玺,公元前2010年,滑石,尺寸:3.5 x 3.6公分;克利夫兰艺术博物馆

-

印度宪法首页上绘制的印玺

总结

视角

印度河流域文明可能拥有与今日南亚各地可见,类似的牛车,以及船只。这些船只大多可能很小,属于平底船,或许由帆驱动,类似于今天在印度河上可看到的船只。然而法国考古学家H.-P. ·弗朗克福特也发现一个广泛用于灌溉的渠道网络。[141]

印度河流域文明地区在铜石并用时代的公元前4300-3200年期间,其陶器与南土库曼斯坦和伊朗北部有相似之处,表明当时有相当大的人类流动性和贸易往来。在早期哈拉帕时期(约公元前3200-2600年),陶器、印玺、小雕像、饰品等方面中的相似性,证明与中亚和伊朗高原之间有频繁的商队贸易。[142]

从此文明文物的散布情况判断,其贸易网络在经济上已整合有广阔的区域,包括阿富汗部分地区、经由阿曼湾与阿拉伯海相连的波斯沿海地区、印度北部和西部,以及美索不达米亚,而促成印度河 - 美索不达米亚关系的发展。对哈拉帕墓葬中个体牙釉质的研究,显示有些居民是从印度河谷以外的地区迁徙到这座城的。[143]对土库曼斯坦戈努尔德佩和伊朗沙赫尔-苏赫特青铜时代遗址墓葬进行的古代DNA研究,已鉴定出11名南亚血统的个体,他们被认为源自成熟印度河流域文明。[144]

在哈拉帕文明中期阶段,哈拉帕与美索不达米亚文明之间就存在着广泛的海上贸易网络,许多商业活动由"来自迪尔蒙(即现代巴林、东阿拉伯半岛和位于波斯湾的费拉卡岛)的中间商"处理。[145]这种远距离海上贸易随着木板建造船只的发展变得可行,这些船只配备单一中置桅杆,支撑由编织芦苇或布料制成的风帆。[146]

然而,涉及哈拉帕文明的海上贸易证据并不确凿。考古学家布里奇特·奥尔钦和雷蒙德·奥尔钦在其著作《印度与巴基斯坦文明的兴起(Rise of Civilization in India and Pakistan )》(Rise of Civilization in India and Pakistan)中写道:

(第173页) 洛塔的聚落……东侧有一个砖砌水池。遗址挖掘者声称这是一个船坞,透过渠道与邻近的河口相连……在水池边缘,挖掘者发现几块上有穿孔的石头,类似于印度西部传统航海社区现今使用的锚石。然而这种解释受到质疑,实际上,已公布的水池及其入口与现代海平面的相对高度似乎都反驳这一说法。研究人员莱什尼克(Leshnik)强烈认为这是一个用于储存淡水的蓄水池,淡水从内陆高地经渠道引入该地区,而该地区当地的水源在古代和今天一样都是咸水。我们认为这两种说法均尚未证实,但我们认为后者的说法比较可靠。(第188–189页) 关于贸易的讨论重点在于运输方式。在哈拉帕、摩亨约达罗(图7.15–7.16)等地的印玺和涂鸦中发现有几处船只的图像,而洛塔则出土一个陶制船模型,带有插入桅杆的孔洞和固定索具的眼孔。我们之前已经看到,研究人员饶(Rao)将洛塔的大型砖砌水池解释为船坞,但这一证据仍无法确定。哈拉帕时期的海上贸易和联系的证据大多是间接的,或者如上所述,是从美索不达米亚文献推断而来。(图7.15说明:摩亨约达罗:石质印玺上的船只图像(长4.3厘米)(根据研究人员Mackay的资料)。图7.16摩亨约达罗:陶制护身符上的船只图像(长4.5厘米)(根据Dales的资料))

美国历史学家及考古学家丹尼尔·T·波茨写道:

一般认为印度河谷(古代梅鲁哈?)与西方邻国之间的大部分贸易是经由波斯湾而非陆路进行。虽然没有无可辩驳的证据证明确实如此,但印度河类型文物在阿曼半岛、巴林和美索不达米亚南部的分布,使得一系列海上航线连结印度河谷和海湾地区的说法变得合理。如果这一点被接受,那么在苏萨(伊朗古城)发现的蚀刻红玉髓珠、哈拉帕风格的立方石砝码和哈拉帕风格的圆柱形印玺(Amiet 1986a, Figs. 92-94),可能就是公元前三千年末期苏萨与印度河谷之间海上贸易的证据。另一方面,考量到在包括特佩-希萨尔遗址、沙阿·特佩、卡莱尼萨尔(Kalleh Nisar,伊朗)、贾拉拉巴德、马利克)和亚赫亚特佩等内陆地区也发现类似的文物,特别是蚀刻红玉髓珠(Possehl 1996, pp. 153-54),那么,包括小贩或商队的陆路运输在内的其他机制,也可解释这些文物为何会出现在苏萨。[147]

在拉斯阿尔金兹(于阿曼)于1980年代的重要考古发现,为印度河谷与阿拉伯半岛之间的海上联系提供证据。[146][148][149]

意大利考古学家丹尼斯·弗雷内兹(Dennys Frenez)最近发表的研究报告,认为:

印度河流域类型及与当地河相关的文物在一个广阔且多样化的文明世界中被发现,范围涵盖中亚、伊朗高原、美索不达米亚、黎凡特北部、波斯湾和阿曼半岛。在整个中亚地区发现的印度河流域贸易工具(印玺、砝码和容器),辅以美索不达米亚楔形文字文献的资讯,表明来自印度河谷的商人定期前往这些地区,与当地的社会经济和政治实体进行交易。然而,印度河流域文物也在这个核心区域之外进行交换,最终远达尼罗河河谷、安纳托利亚和高加索地区。反过来,在大印度河谷地区的遗址中,仅发现有少数外来的贸易工具和商品。印度河流域文明的人在中亚和西亚贸易获得成功不仅依赖于他们的活跃创业精神以及他们提供的异国商品。这个文明的人主动设计和制造特定产品,以满足外国市场的特殊需求,且当地工匠超越他们本土的文化范围,将他们独特的产品调整,重新加工以迎合外国精英的品味。印度河文明在对外贸易活动中,会特意使用某些特定的印玺和图像。这种做法表明他们有意识地试图执行一套协调一致的、跨区域的市场推广策略。[150]

根据研究研究人员Gangal等人 (2014年) 的研究报告,有强力的考古学和地理证据显示新石器时代的农业从近东传播到印度西北部,但也有"梅赫尔格尔当地驯化大麦和瘤牛的清晰证据"。[75][ad]

根据让-弗朗索瓦·雅里热 (Jean-Francois Jarrige) 的说法,农业在梅赫尔格尔有其独立的本地渊源,他认为梅赫尔格尔并非仅是"近东新石器文化"的边缘地带"",美索不达米亚东部和印度河谷西部的新石器时代遗址之间存在相似之处,证明这些遗址之间具有"文化连续性"。[77]吉姆·G·谢弗写道,梅赫尔格尔遗址"证明食物生产是南亚本土现象",且这些资料支持将"南亚史前城市化和复杂社会组织解读为源于本土的独立演变而非完全经由外部影响而成"。[151]

研究人员J.-F. Jarrige指出梅赫尔格尔的居民种植驯化的小麦和大麦,[152]而研究人员谢弗(Shaffer)和利希滕斯坦( Liechtenstein)则提到,主要的栽培谷物是无壳六棱大麦,这是一种从二棱大麦演变而来的作物。[153]研究人员冈加尔(Gangal)同意"梅赫尔格尔新石器时代驯化作物中,大麦占比超过90%" ,并指出"有充分证据显示大麦是在当地驯化的" 。然而冈加尔也提到,这些作物中还包含"少量小麦","这些小麦被认为起源于近东,因为现代野生小麦品种的分布仅限于黎凡特北部和土耳其南部"。[75][ae]

当地印玺上经常描绘的牛是瘤牛(学名:Bos primigenius namadicus),它们与印度瘤牛相似。瘤牛在印度和非洲至今仍很常见。它们与欧洲牛(学名:Bos primigenius taurus)不同,据信是在印度次大陆独立驯化的,可能是在巴基斯坦的俾路支省地区。[154][75][ad] 研究人员J. Bates等人 (2016年) 的研究证实印度河谷地区的人口是最早采用复杂多重作物种植策略的群体,他们在夏季种植食物(水稻、小米和豆类),冬季则种植(小麦、大麦和豆科植物),因而需使用不同的灌溉方式。[155]Bates等人 (2016年) 还发现古代南亚水稻独立驯化过程的证据,过程中以野生种Oryza nivara为基础。导致当地发展出混合"湿地"和"旱地"种植的本土Oryza sativa indica(籼稻)农业,而真正的"湿地"水稻Oryza sativa japonica(粳稻)则是在公元前2000年左右才传入当地。[156]

针对遗迹的考古工作,发现印度河流域文明的饮食以牛、水牛、山羊、家猪和鸡等动物肉类为主。[157][158]也发现有乳制品的残留物。根据研究人员Akshyeta Suryanarayan等人[af]的研究,现有证据显示该地区的烹饪习惯普遍相似。食材包括少量乳制品、反刍动物胴体肉,以及非反刍动物脂肪、植物或是这些产品的混合物。[159]这种饮食模式在文明衰落期间仍维持不变。[159]

在2017年对拉贾斯坦邦西部进行的挖掘工作,发现有七个完整形态的食物球(拉杜),以及两个牛形雕像和一个手持式铜制扁斧。[160]这些食物球的年代约为公元前2600年,可能主要由豆类(主要是绿豆)和谷物组成。[160]由于在附近发现牛形雕像、扁斧和一枚印玺,研究报告作者推测这些食物球具有仪式性意义。[160][161]

哈拉帕语是印度河流域文明的未知语言(或有多种语言)。哈拉帕文字尚未被破译,实际上它甚至还没有被证明是一种书写系统,因此这种语言仍属未知。[162]因为尚未找到任何可以读懂的、与哈拉帕文明同时期的文字资料来证明哈拉帕语是什么,所以目前对这种语言的了解非常有限。关于其性质的假说主要基于可能的外来语、吠陀梵语中的底层语言(在语言学中,底层语言(substratum)是指:当一种语言(通常是外来或征服者的语言,即上层语言)取代另一种原有语言(底层语言)时,原有语言的某些特征(如词汇、语音、语法结构)仍然会渗透并影响新形成的语言。),以及一些以苏美楔形文字记录的词汇(如梅鲁哈多次被提起),并结合对哈拉帕文字的分析。

印度河流域文明的语言中可能存在一些外来词。"梅鲁哈"(Meluḫḫa或 Melukhkha,苏美语: (苏美语:𒈨𒈛𒄩𒆠 Me-luḫ-ḫaKI) )是苏美人在中青铜时代一个重要的贸易伙伴的苏美语名称。它的确切位置仍是一个悬而未决的问题,但大多数学者将梅鲁哈与印度河流域文明作联系。

至于吠陀梵语中的底层语言,其中大部分在任何已知语系中都没有被证实的基础,这表明它们来源于一种或多种已失传的语言。其中一种失传的语言可能就是哈拉帕语,研究人员维策尔(Witzel)将其标记为"库巴-维帕什底层语"(Kubhā-Vipāś substrate,Kubhā和Vipāś代表两条河流,这两条河流都位于印度河系统的西北部和北部)。[163]

有一种假说认为印度河流域文明的承载者在语言上与原始达罗毗荼人相符,而原始达罗毗荼语系的分裂则对应着晚期哈拉帕文化的分裂。[164]芬兰印度学家阿斯科·帕尔波拉认为印度河文字中铭文的统一性排除使用多种截然不同语言的可能性,因此,早期形式的达罗毗荼语系必然是印度河流域民族的语言。[165]今天,达罗毗荼语系主要集中在印度南部和斯里兰卡北部及东部,但在印度和巴基斯坦的其他地区(如布拉灰语(被归类为达罗毗荼语系中的一个分支))仍有零星分布,这为上述理论提供可信度。

已发现的印度河文字符号约有400到600个不同字元,[166]这些符号出现在印玺、小石板、陶罐以及十多种其他材料上,其中包括一个明显曾悬挂在印度河流域城市多拉维拉内城门上方的"招牌"。典型的印度河铭文长度约为五个字元,[167]其中大部分(多拉维拉的"招牌"除外)都非常小。单一物体上最长的铭文(刻在铜板上[168])有34个符号。

虽然印度河流域文明通常因这些铭文而被认为是有文字的社会,但研究人员法默(Farmer)、斯普罗特(Sproat)和维策尔(2004年)[169]对此提出质疑。他们认为印度河系统并未编码语言,而是类似于近东及其他社会中广泛使用的非语言符号系统,用来象征家族、氏族、神祇和宗教概念。也有人曾声称这些符号仅用于经济交易,但这种说法无法解释印度河符号为何会出现在许多仪式性物品上,其中许多物品还是使用模具批量生产的。这种批量生产的铭文在其他任何早期古代文明中都没先例。[170]

由研究人员P.N. Rao(饶)等人于2009年发表于期刊《科学》上的一项研究报告中,提出计算机科学家们将印度河符号的模式与各种语言文字和非语言系统(包括DNA和计算机程序语言)进行比较,发现印度河文字的模式更接近于口语,而为其作为一种尚不明语言的假说提供支持。[171][172]

然而法默、斯普罗特和维策尔对这项发现提出异议,指出饶等人实际上并未将印度河文字符号与"真实世界的非语言系统"进行比较,而是与"研究者本身发明的两种完全人为的系统"进行比较,其中一个包含20万个随机排序的符号,另一个包含20万个完全有序的符号,他们错误地声称这些系统代表所有真实世界非语言符号系统的结构。[173]法默等人也证明将中世纪纹章符号等非语言系统与自然语言进行比较,会得出与饶等人透过印度河文字符号所得到的类似结果。他们认为饶等人使用的方法无法区分语言系统和非语言系统。[174]

印玺上的讯息已被证明过于简短,无法由电脑解读。每个印玺都有独特的符号组合,且每种序列的范例过小,无法提供足够的语境。伴随图像的符号因印玺而异,而导致无法从图像中推导出符号的意义。尽管如此,对于印玺的意义仍提出多种解释。这些解释的特点是模棱两可且带有主观性。[174]:69

多数现存铭文的许多照片,都收录在由阿斯科·帕尔波拉及其同事编辑的《印度河印玺与铭文全集》(Corpus of Indus Seals and Inscriptions) (1987, 1991, 2010) 中。最新的全集将1920年代和1930年代拍摄的数百件已遗失或被盗铭文的照片,以及近几十年来发现的许多铭文均收录其中。而研究人员不必像过去必须透过研究马歇尔 (Marshall, 1931)、麦凯 (MacKay, 1938, 1943)、惠勒 (Wheeler, 1947) 的挖掘报告中微小的照片,或近期零散来源的复制图,来达到相同目的。

印度河流域人民的宗教和信仰体系受到相当大的关注,特别是从辨识该地区后来发展的印度宗教中神祇和宗教习俗的前身的角度。然而,由于证据稀少且有多种解释的可能,加上印度河文字仍未被破译,因此相关结论部分属于推测,且主要基于从后期印度教视角回溯的观点。[175]

约翰·马歇尔是早期在印度河流域文明研究领域中极具影响力的人物。他在1931年的研究,开启学者们以印度教观点来诠释哈拉帕遗址考古发现的先河。他当时确认以下几点,认为它们是印度河文明宗教信仰的主要特色。[176]包括:一位伟大的男性神祇和一位母神、动物和植物的神化或崇拜菲勒斯 (即阴茎,linga) 和女阴 (yoni) 的象征性呈现,以及在宗教仪式中使用沐浴和水。马歇尔的解释在接下来的几十年里引发许多争议,有时甚至遭到反驳。[177][178]

一枚印度河谷印玺显示一个头戴有角头饰、可能拥有三张脸且可能呈菲勒斯崇拜状态的坐姿人形,周围环绕着动物。马歇尔将此人物识别为印度教神祇湿婆(Shiva,或是楼陀罗Rudra)的早期形式。湿婆与苦修主义、瑜伽和林伽(linga,男性生殖器象征)相关,被视为众生之主,并常被描绘成拥有三只眼睛。因此,这枚印玺被称为"帕舒帕蒂印玺"(Pashupati Seal),帕舒帕蒂是湿婆的一个别名,意为"众生之主"。[177][179]虽然马歇尔的观点得到一些支持,许多批评者,甚至支持者也提出多项反对意见。德国印度学家朵莉丝·斯里尼瓦桑认为,该人物并没有三张脸或瑜伽姿势,而且在吠陀文献中,鲁陀罗并非野生动物的保护者。[180][181]研究人员赫伯特·沙利文(Herbert Sullivan)和阿尔夫·希尔特贝特尔也驳斥马歇尔的结论,前者声称该人物是女性,而后者则将该人物与牛魔王摩希刹联系起来,并将周围的动物视为四个主要方向神祇的座骑。[182][183]美国学者葛雷哥里·L·波塞尔在2002年撰文,提出虽然将这个形象视为一位神祇属于恰当,但鉴于其与牛的关联以及仪式性姿态,若将其视为"原始湿婆(proto-Shiva)"则有些言过其实。[179]马歇尔将该印玺与原始湿婆图标联系起来的说法受到批评,但一些耆那教学者如维拉斯·桑加维将其解读为耆那教的祖师蒂尔丹嘉拉。[184]海因里希·齐默和托马斯·麦克埃维利等历史学家认为,耆那教的第一位祖师蒂尔丹嘉拉与印度河流域文明之间存在关联。[185][186]

马歇尔根据数个女性小雕像的挖掘成果,推测存在着一种母神崇拜的信仰,并认为这是后来印度教沙克提派的前身。然而,这些女性小雕像在印度河流域人民生活中的功能仍未被了解,波塞尔认为支持马歇尔假说的证据并"不那么有力"。[187]一些被马歇尔解释为神圣菲勒斯象征的圣石(baetyls),现在被认为是研杵或游戏筹码,而那些被认为象征女阴的环形石,则被确定为用于支撑柱子的建筑构件,但它们具有宗教象征意义的可能性无法完全排除。[188]许多印度河流域的印玺都描绘有动物,有些显示动物被抬在游行队伍中,另一些则显示嵌合体生物(由不同动物部位拼凑而成)。在摩亨约达罗挖掘出的一枚印玺显示一个半人半水牛的怪物正在攻击一只老虎,这可能是在影射苏美神话中,女神阿鲁鲁创造这种怪物来对抗吉尔伽美什的故事。[189]

印度河流域文明与同时代的埃及和美索不达米亚文明不同,缺乏任何宏伟的宫殿,但已挖掘出的城市表明这个文明已具有必要的工程知识。[190][191]这可能暗示如果当时有宗教仪式,它们或许主要局限于个别家庭、小型庙宇或露天场所举行。马歇尔和后来的学者曾提出几个遗址可能用于宗教目的,但目前只有摩亨约达罗的大浴池被广泛认为作此用途,是一个仪式性净化的场所。[187][192]哈拉帕文明的丧葬习俗特点是分次埋葬(即尸体在最终入土前,先暴露于自然环境中待其分解,剩下骨骸)以及火葬。[193][194]

晚期哈拉帕

印度河流域文明大约在公元前1900年开始出现逐渐衰落的迹象,到公元前1700年左右,大多数城市已被废弃。2010年代对哈拉帕遗址人类骨骼检查,显示在印度河文明末期,人际暴力和麻风病、结核病等传染病的发生率有所增加。[196][197]

历史学家乌平德·辛格指出:"晚期哈拉帕阶段所呈现的总体情况是城市网络的崩溃和乡村网络扩张"。[198]

印度河流域文明区域内在大约公元前1900年至1700年期间出现多个区域性文化。其中,H墓地文化位于旁遮普地区、哈里亚纳邦和北方邦西部,朱卡尔文化位于信德省;而兰格布尔文化(以光泽红陶为特色)则位于古吉拉特邦。[199][200][201]与哈拉帕文化晚期相关的其他遗址,还有巴基斯坦俾路支省的皮拉克和印度马哈拉什特拉邦的代马巴德。[101]

最大的晚期哈拉帕遗址是旁遮普地区乔利斯坦沙漠的库德瓦拉(Kudwala)、古吉拉特邦的贝特·德瓦尔卡,以及马哈拉什特拉邦的代马巴德。这些遗址可被视为城市,但与成熟哈拉帕时期的城市相比,它们的规模更小,且数量稀少。贝特·德瓦尔卡设有防御工事,并持续与波斯湾地区保持联系,但长途贸易普遍减少。[202]另一方面,这段时期也见证农业基础的多样化,作物种类更加丰富,并且开始实行多获种植,同时农村聚落也向东和向南转移。[203]

晚期哈拉帕时期的陶器被描述为"与成熟哈拉帕陶器传统展现出一定程度的连续性" ,但也存在显著差异。[204]许多遗址虽然失去原有的城市特征并逐渐消失,但仍被持续占用长达数个世纪。过去典型的文物,如石质砝码和女性小雕像变得稀少。而出现一些带有几何图案的圆形印玺,但缺乏成熟文明时期特有的印度河文字。文字变得罕见,仅限于陶器碎片上的铭文。[204]长途贸易也有所减少,但当地文化在彩陶、玻璃制造以及石珠雕刻方面展现出新的创作。[101]城市设施如排水系统和公共浴场不再受到维护,新建建筑"作工粗劣"。石雕遭到蓄意破坏,贵重物品有时被隐藏起来,表明当时社会动荡不安,且会出现动物甚至人类的尸体被弃置在街道和废弃建筑中,无人将之掩埋。[205]

大多数后城市时期的晚期哈拉帕聚落在公元前二千年的后半叶被彻底废弃。随后的物质文化通常表现为短期占用,呈现出"游牧且主要从事畜牧业的人群的营地",人们使用"粗糙的陶器"。[206]

然而在旁遮普地区、哈里亚纳邦和北方邦西部的遗址(主要是小型农村聚落),晚期哈拉帕文化与随后文化阶段之间存在更大的连续性和重叠性。[203][207]

莫蒂默·惠勒于1953年提出,来自中亚的印度-雅利安人入侵,导致印度河文明的衰落。他引用在摩亨约达罗各地发现的37具骨骼,以及《吠陀经》中提及战斗和堡垒的段落作为证据。然而,学者们很快就开始驳斥惠勒的理论,因为这些骨骼属于城市受到废弃之后的时期,而且没有一具是在城堡附近发现的。美国人类学家肯尼斯·肯尼迪在1994年对这些骨骼进行的后续检查显示,头骨上的痕迹是由侵蚀,而非暴力造成。[208]

在"H墓地文化"(旁遮普地区的晚期哈拉帕阶段),一些绘制在骨灰瓮上的图案,已透过吠陀文献的视角进行解读:例如,身体中空的孔雀、内部有一个小人形(被解释为死者的灵魂),以及一只可被视为跟随死亡之神阎摩的猎犬。[209][210]这可能表明该时期已引入新的宗教信仰,但考古证据不支持H墓地文化的人是破坏哈拉帕城市者的假说。[211]

导致印度河流域文明进入地区化的可能原因有河流改道,[212]以及中东邻近地区也出现的气候变化。[213][214]截至2016年,许多学者认为干旱以及与埃及和美索不达米亚贸易的减少,是导致印度河流域文明崩溃的主因。[215]造成此文明崩溃的气候变化可能是由于"4,200年前一次突发且严重的超级干旱和降温",此事件标志着梅加拉亚期(全新世的现阶段,全新世是地球历史上最新的地质年代,从大约11,700年前的末次冰期结束时开始,并一直持续到现在)的开始。[216]

格加尔-哈克拉河系仰赖降雨补给[217][ag][218][ah](水源由季风供应)。大约从公元前1800年开始,印度河谷的气候变得显著更冷更干燥,这与当时季风的普遍减弱有关。[4]次大陆季风减弱,干旱加剧,格加尔-哈克拉河系随之向喜马拉雅山麓退缩,[4][219][220]导致洪水变得不稳定,且涵盖范围缩小,使得此文明所依赖的洪水消退农业的永续性降低。

干旱化导致水源大幅减少,足以让文明消亡,并迫使其人口向东扩散。[221][222][103][e]根据研究人员Giosan等人 (2012年) 的研究,印度河流域文明的居民并未发展出灌溉能力,主要依赖季节性季风带来的夏季洪水。随着季风持续南移,洪水变得过于不稳定,无法维持永续的农业活动。居民随后向东迁移至恒河流域,在那里建立较小的村庄和独立的农场。这些小型社群产生的微薄盈余无法支持贸易发展,城市因而走向消亡。[223][224]

考古发掘显示哈拉帕的衰落促使人们向东迁移。[225]根据葛雷哥里·L·波塞尔的说法,公元前1900年之后,现今印度境内的遗址数量从218个增加到853个。研究人员安德鲁·劳勒(Andrew Lawler)指出:"沿着恒河平原的挖掘显示,城市大约从公元前1200年开始在那里兴起,这比原先预期的要早得多,而只在哈拉帕被遗弃几个世纪之后即出现"。[215][ai]吉姆·G·谢弗认为这是一个连续的文化发展过程,如同世界上大多数地区一样。正是这些连续的文化发展,将南亚历史上"两大主要城市化阶段"(从早期宏伟的印度河流域文明城市,到后来更为分散但数量众多的早期历史城邦)紧密连结在一起。[227]

在巴格万普拉(位于哈里亚纳邦)等遗址,考古挖掘发现晚期哈拉帕陶器最终阶段与彩绘灰陶器最早阶段的重叠。后者与吠陀文化相关,年代约为公元前1200年。这个遗址提供证据,显示多个社会群体居住在同一个村庄,但使用不同的陶器并居住在不同类型的房屋中:"随着时间往前,晚期哈拉帕陶器逐渐被彩绘灰陶器取代"。考古学显示的其他文化变革包括马匹、铁制工具和新宗教习俗引入。[101]

在卡提亚瓦半岛拉杰果德县,也有一个名为罗杰迪的哈拉帕遗址。其挖掘工作始于1982-83年,由古吉拉特邦考古局与宾夕法尼亚大学博物馆组成的考古团队负责。葛雷哥里·L·波塞尔和M.H. 拉瓦尔(M.H. Raval)在他们关于罗杰迪考古挖掘的报告中写道,虽然哈拉帕文明与后来的南亚文化之间存在"明显的文化连续性迹象",但哈拉帕"社会文化系统"和"整合文明"的许多方面"却永远消失"。而印度的第二次城市化(始于北方黑彩陶,约公元前600年)"则完全不属于这个社会文化环境"。[228]

后哈拉帕时期

此前的学者们认为哈拉帕文明的衰落导致印度次大陆城市生活的中断。然而印度河流域文明并未突然消失,许多印度文明的元素出现在后来的文化中。"H墓地文化" 可能是晚期哈拉帕文化在旁遮普地区、哈里亚纳邦和北方邦西部广大地区的体现,而赭色陶器文化则是其继承者。研究人员大卫·戈登·怀特(David Gordon White)引用另外三位主流学者的观点,他们"明确地证明"吠陀宗教部分起源于印度河流域文明。[229]

截至2016年,考古数据显示被归类为晚期哈拉帕的物质文化可能持续到至少约公元前1000-900年,并与彩绘灰陶文化部分同期。[227]哈佛大学考古学家理查德·梅多(Richard Meadow)指出,晚期哈拉帕聚落皮拉克从公元前1800年一直繁荣到公元前325年亚历山大大帝入侵的时期。[215]

在印度河文明地区化之后,相继出现不同的区域性文化,这些文化在不同程度上显示出印度河文明的影响。在旧有大城市哈拉帕发现有与一种名为"H墓地文化"的区域性文化相对应的墓葬。同时,赭色陶器文化从拉贾斯坦邦扩展到恒河平原。"H墓地文化"拥有最早的火葬证据。这项习俗在今天的印度教中仍占主导地位。

研究人员Shinde等人于2019年发表一项研究报告,内容是关于从印度哈里亚纳邦拉希加尔希一个与印度河流域文明相关的墓地中所发现的一具女性骨骸,其年代约为公元前2800-2300年。[231]分析结果,这位印度河流域文明个体的基因组为:

- 主要来自中石器时代的伊朗狩猎采集者。

- 一部分来自本土的东亚欧亚族群(称为古南亚祖先(AASI),代表本土南亚狩猎采集者)。

- 但完全没有西草原牧民和安纳托利亚新石器时代农民的血统。[231][232][233][234]

但与现在某些(特别是印度北部)现代南亚人存在差异(主要体现在缺乏西草原牧民的血统)。表示在印度河流域文明之后可能发生其他族群的迁徙和混合,导致现代南亚人基因组的多元化。虽然如此,印度河流域文明人基因组的主要组成部分与现代南亚人的大部分血统相似。[235]

参见

注释

参考文献

参考数目

延伸阅读

外部链接

词源

范围

发现与挖掘历史

年表

前哈拉帕时代:梅赫尔格尔

早期哈拉帕

成熟哈拉帕

晚期哈拉帕

后哈拉帕时期

参见

注释

参考文献

参考数目

延伸阅读

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads