热门问题

时间线

聊天

视角

怪猎龙属

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

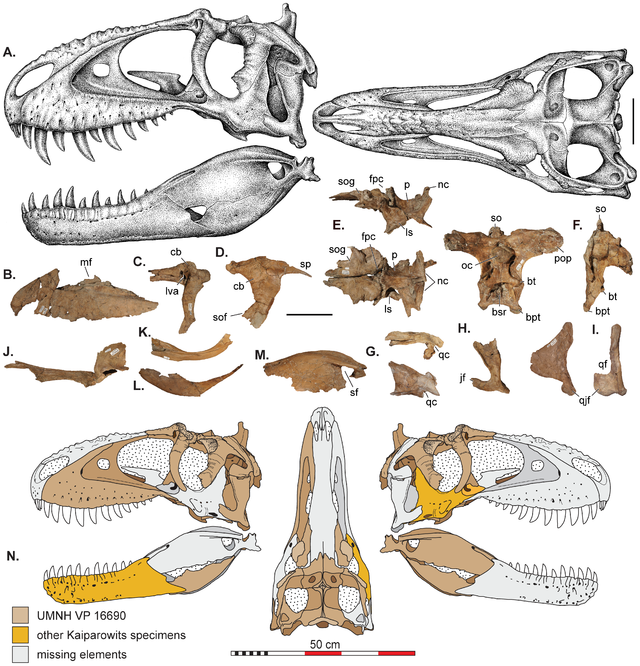

怪猎龙(属名:Teratophoneus,意为“怪兽杀手”)是一属暴龙科的兽脚类恐龙,生存于晚白垩世坎潘阶(约7700万至7600万年前)的拉腊米迪亚南方,分布范围相当于现今的美国犹他州。模式种兼唯一种柯氏怪猎龙(T. curriei)的化石发现于凯帕罗维兹组,是一个不完整的头骨和部分颅后骨骼。

Remove ads

发现

怪猎龙的化石最早在犹他州南部的凯帕罗维兹组发现。随后鉴定成新属种。氩同位素放射性测年指出该地层沉积于7610万至7400万年前的晚白垩世坎潘阶中期。[1][2]

数个怪猎龙化石已被发现。起初怪猎龙是基于正模标本BYU 8120所描述。最近UMNH VP 16690和UMNP VP 16691标本亦被归入。[3] 2017年,在大升梯国际纪念区发现一具新的怪猎龙标本并空运至盐湖城的犹他州自然历史博物馆[4]2021年,来自4或5只个体的化石在同一篇论文中被描述发表。[5]

怪猎龙由卡尔(Thomas D. Carr)、威廉森(Thomas E. Williamson)、布里特(Brooks B. Britt)、史塔曼(Ken Stadtman)于2011年命名。模式种柯氏怪猎龙(T. curriei)亦是唯一已知种;属名由希腊语teras(怪兽)加上phoneus(杀手)组成,[6]种名致敬古生物学家菲力·柯里。[7]

Remove ads

描述

正模标本是破碎的头骨及部分颅后骨骼。起初归入四只不同个体,但可能其实全部属于单一只亚成体。该标本尚未完全成熟,卡尔等人估计身长6米及体重667公斤。[7]2016年,莫里纳裴雷兹和拉腊曼迪估计身长6.4米及体重1.15吨。[8]葛瑞格利·保罗给出更高的估计值身长8米及体重2.5吨。[9]

与亚伯达龙的头骨相比,怪猎龙泪骨眶前孔和吻布尖端的比例小了23%。相较之下,怪猎龙的头骨显得更深。尚不清楚这些差异是否有特定原因。但额外的深度可容纳更强劲的下颌肌肉,提升怪猎龙的咬合力。[7]

分类

洛温等人(2013)进行了暴龙科内部的系统发生学分析,并确认把怪猎龙归到其下分支暴龙亚科。他们指出怪猎龙与特暴龙和暴龙近缘,但处于更基础的位置,不过较惧龙进阶。支序图如下所示:[3]

| 暴龙科 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Tyrannosauridae |

2020年描述死掠龙时把怪猎龙与力怖龙、血王龙列在同一条尚未命名的次演化支。[10]

| 真暴龙类 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Eutyrannosauria |

古生物学

彩虹与独角兽采石场的地图

尸骨层的发展阶段

2021年描述了来自犹他州南部凯帕罗维兹彩虹与独角兽采石场(Rainbows and Unicorns Quarry)的怪猎龙尸骨层,显示这种动物可能是社会性群聚掠食者。化石中包含了介于4至22岁的4或5只个体,可能遭遇一场如洪水、中毒、干旱、火灾之类的大量死亡事件。全部动物都在单次短暂时间内死亡的迹象进而支持了暴龙科群居行为的论点,亚伯达龙、怪猎龙、惧龙尸骨层展现了群居行为可能普遍存在于暴龙科中。[5][11]

古生态学

白垩纪晚期,凯帕罗维兹组位于北美西部次大陆拉腊米迪亚的南方,东岸紧邻西部内陆海道并眺望美东大陆阿帕拉契亚古陆。恐龙栖息的高地是一片古老的泛滥平原,环境由大型河道、湿地泥炭沼泽、池塘、湖泊所主宰,以高地为边界。气候温暖潮湿,孕育了丰富且多样化的生命形式。[12]该地层保存了全世界最完整且最连续性的晚白垩世化石纪录。[13]

怪猎龙与兽脚类的奔龙科;伤齿龙科塔罗斯龙;似鸟龙科似鸟龙;偷蛋龙类哈格里芬龙;甲龙科;鸭嘴龙科副栉龙、钩鼻龙;角龙科犹他角龙、大鼻角龙、华丽角龙;𫚉鲛、青蛙、蝾螈、乌龟、蜥蜴、鳄鱼;早期哺乳类多瘤齿兽目、有袋类、食虫目等动物共享栖地。[14][15]

延伸阅读

- 暴龙类研究史

参考来源

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads