热门问题

时间线

聊天

视角

暴龙亚科

暴龙科的一个亚科爬行动物 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

暴龙亚科(学名:Tyrannosaurinae)是暴龙科的两个亚科之一,成员分布于晚白垩世的北美和东亚。与阿尔伯塔龙亚科相比,暴龙亚科整体上更大且更强壮,但分支龙族体型相对纤细。该亚科还包括已知最古老的暴龙科血王龙以及该类群最年轻、最著名的成员霸王龙。

Remove ads

发现历史

首批暴龙科遗骸是在加拿大地质调查局领导的考察期间发现,其中包括大量零散牙齿。这些独特的恐龙牙齿于1856年被约瑟夫·莱迪命名为恐齿龙(意为“恐怖的牙齿”)。1892年,爱德华·德林克·科普以孤立椎骨的形式描述了更多暴龙类材料,并将这种动物命名为巨大多孔椎龙(Manospondylus gigas)。该发现一个多世纪来一直被人忽视,直到21世纪初引发争议,因为当时发现该材料实际上属于君王暴龙,命名也先于后者。[5]亨利·费尔菲尔德·奥斯本后于1905年描述两具暴龙类标本,二者是在巴纳姆·布朗领导的美国自然历史博物馆1902年考察期间在蒙大拿州与怀俄明州收集。奥斯本最初将两者当作不同物种,并将前者命名为强壮蛮横龙(Dynamosaurus imperiosus,意为“帝王力量蜥蜴”)、将后者命名为君王暴龙(Tyrannosaurus rex,意为“国王暴君蜥蜴”)。一年后,奥斯本发现二者实际上是同一物种。尽管“蛮横龙”是最先发现的,但在描述两件标本的原始论文中,“暴龙”这个名字较前者早一页出现,因此根据《国际动物命名法规》而采用后者。[6]

第二种被描述的暴龙亚科特暴龙(最初被描述为暴龙的亚洲物种),是根据1946年苏蒙联合考察队在蒙古国南戈壁省戈壁沙漠发现的一只大型颅骨所命名。叶夫根尼·马列夫将正模标本命名为勇士暴龙(Tyrannosaurus bataar)。[7]考察队于1948及49年发现另一件含颅骨及其它遗骸的标本PIN 551–2被命名为埃氏特暴龙(Tarbosaurus efremovi)。[8]1965年,阿纳托利·罗日杰斯特文斯基发现勇士暴龙和埃氏特暴龙共属一个不同于暴龙的物种,后者是一只较年轻个体,并将物种名称重新组合为勇士特暴龙(Tarbosaurus bataar)。[9]

20世纪70年代描述了两个属。1970年描述了惧龙属,其正模标本CMN 8506由部分骨骼组成,包括颅骨、肩胛骨、一条前肢、骨盆、一根股骨、颈部、躯干和臀部的全部椎骨及前十一节尾椎。该标本由查尔斯·莫特拉姆·斯腾伯格于1921年在阿尔伯塔省史蒂夫维尔附近发现,最初被发现者当作蛇发女怪龙新种,但戴尔·罗塞尔发现它实际上是一个新属。[10]第二个属分支龙由谢尔盖·库尔扎诺夫于1976年描述,正模标本PIN 3141/1包括部分颅骨及三节跖骨,于20世纪70年代初由一支苏蒙联合考察队在前往戈壁沙漠时从蒙古国巴彦洪戈尔省诺贡察夫(Nogon-Tsav)地区的耐梅盖特组发现。[11]

1977至2009年又发表了几个属。亚洲发现了鄯善龙(1997年)、[12]马列夫龙(1992年)[13]和盗王龙(2009年),[14]北美则发现了矮暴龙(1988年)、[15]恐暴龙与冥河猎龙(1995年)。[16]然而,这些动物的遗骸均为不成熟或幼年个体,故这些属的有效性存在争议。除可能例外的盗王龙,[17]其余亚洲标本均普遍被看作特暴龙的早期生长阶段;[18][19][20]北美标本则被视为暴龙的早期生长阶段。[21][22]

直到21世纪初才开始命名有效属。托马斯·卡尔等人于2011年发表了怪猎龙属,其化石在犹他州南部的凯帕罗维茨组首次发现,该地层后来还发现更多鉴定为该属的化石。氩氩放射性定年显示,凯帕罗维茨组沉积于7610至7400万年前的晚白垩世坎帕阶期间,表明怪猎龙生存于晚白垩世坎帕阶中期。[23]同年大卫·宏恩(David W. E. Hone)等人命名了诸城暴龙,正模标本ZCDM V0031包含一块近乎完整的右上颌骨及一对左齿骨(来自下颚,均带有牙齿),现陈列于诸城恐龙博物馆。[24]2014年,最北端的暴龙科白熊龙被命名,化石发现于美国阿拉斯加北坡王子溪组。[25][26]同年还发表了虔州龙属,已知化石是一具亚成体标本,由一个带有下颚但牙齿全部缺失(石化过程中遗失)的近完整颅骨、9节颈椎、3节背椎、18节尾椎、一对肩胛乌喙骨、部分髂骨及左后肢(包括股骨、胫骨、腓骨、距骨、跟骨及第三和第四节跖骨)组成。[27]暴龙科已知最古老的成员血王龙,则由马克·洛文(Mark A. Loewen)等人于2013年根据大阶梯-埃斯卡兰特国家纪念区瓦韦普组2009年出土的一件近完整标本所描述。[28]

Remove ads

自然史

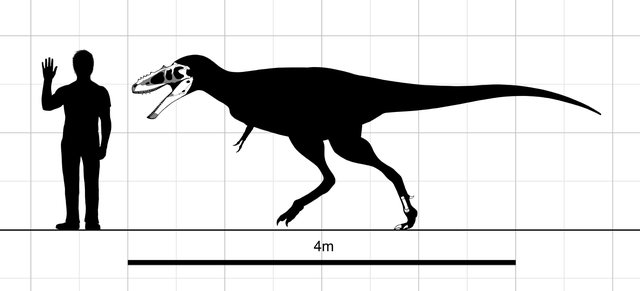

与阿尔伯塔龙亚科相比,暴龙亚科身型更大也更健硕。但分支龙族的两个属:分支龙与虔州龙却是个例外,因为二者体型与阿尔伯塔龙亚科近似且吻部细长。[27]和阿尔伯塔龙亚科一样,暴龙亚科也具备异型齿齿列、为捕捉及杀死猎物而生的巨大头颅及生有两指的短小手臂。从暴龙(及疑似的特暴龙[20])的生长阶段来看,暴龙亚科会历经从纤细且吻部半细长的未成熟个体到强壮且头部沉重的成体这一个体发育变化,表明这类动物在不同生长阶段占据不同生态位。[22]虽已发现早期暴龙超科拥有羽毛的化石证据,[29][30]但贝尔等人2017年的研究结论并不支持暴龙科披羽,故该科存在这类结构的证据仍有争议。[31]研究采用的皮肤印痕较小,且以类似鳄鱼的模式广布于颅后身体各部位。此外托马斯·卡尔等人在2017年研究了惧龙吻部,经与鳄鱼比较,发现其皮肤之下有大面积的神经元感窝。[32]该观点受到其他研究者的质疑,后者提出牙齿更多地为嘴唇所覆盖。[33]

暴龙亚科存在时间大致从8060万年前的晚白垩世坎帕期持续至6600万年前的马斯特里赫特期,化石则发现于今东亚及北美西部各地层。亚洲分支龙族是暴龙亚科最基干的类群,阿尔伯塔龙亚科及其它真暴龙类则发现于北美,在很大程度上表明暴龙亚科起源于北美洲。[34]

分类

21世纪初以前,对暴龙亚科的最佳理解即暴龙与特暴龙互为姐妹群,二者又充当了惧龙的姐妹群,并与后者共同作为分支龙的姐妹群。菲力·柯里等人(2003年)提出另一种假说,认为从颅骨特征来看,惧龙与特暴龙及分支龙的关系应近于暴龙。[35]但后期研究并未证实该关系。[23][25][28][34][36]格雷戈里·保罗于1988年提出,当时除分支龙外所有暴龙亚科均为暴龙属的物种。[37]保罗在2016年出版的《普林斯顿恐龙大图鉴》第二版中仍持该观点,并另将虐龙、怪猎龙、血王龙及白熊龙归入该属。[38]暴龙含众多物种的理论未被古生物学家广泛采纳。[36]有些系统发育分析将虐龙归入暴龙亚科,[25][28]但主流观点仍将其视为暴龙科的姐妹群。[34][36]

以下分支图为弗里斯等人(2020年)的系统发育分析结果,展示了暴龙亚科在真暴龙类暴龙科中的位置:[36]

真暴龙类 Eutyrannosauria

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

截至2023年,至少已有三支暴龙亚科谱系被提出。[36]最基干的演化支为分支龙族。第二个演化支称作怪猎龙族,其中包括美国西南发现的力怖龙、血王龙、怪猎龙等分类单元。二者充当由白熊龙与包含惧龙族(包含惧龙和死掠龙)及暴龙族(包含诸城暴龙、特暴龙和暴龙)在内的演化支组成第三个演化支的姐妹群。[2]

以下分支图展示了舍雷尔与维库莱斯库-霍华德(2023年)所进行严格一致法系统发育分析的结果,显示了暴龙亚科各个谱系。[2]

| 暴龙亚科 Tyrannosaurinae |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Remove ads

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads