热门问题

时间线

聊天

视角

爱丁堡广场渡轮码头

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

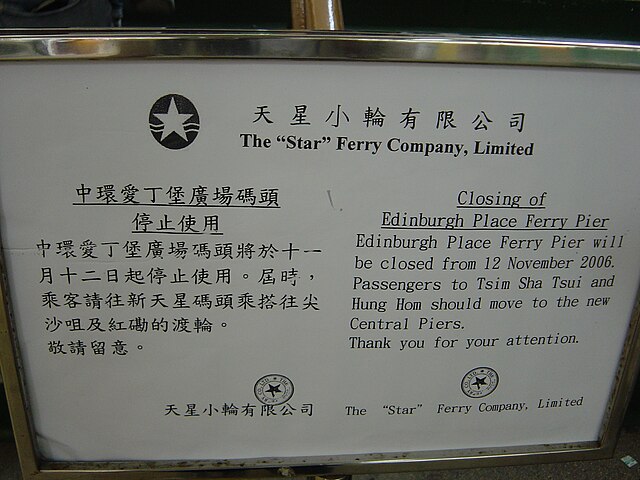

爱丁堡广场渡轮码头(英语:Edinburgh Place Ferry Pier),简称爱丁堡广场码头,俗称旧中环天星码头或旧天星码头,是位于香港中环爱丁堡广场的一个码头,主要为天星小轮服务。该码头及其钟楼曾是著名的海滨地标。建于1957年现代主义运动鼎盛时期,它是中环第三代天星码头,毗邻香港大会堂和邮政总局[1]。

该码头是天星小轮加价暴动的核心爆发点[2],40年后又成为保育人士与政府对峙的焦点,后者计划拆除码头以进行填海工程。码头的渡轮服务于2006年11月11日暂停,并迁往中环码头7号及8号码头。拆除工程于2006年12月12日开始,并于2007年初完成。

Remove ads

历史

“第三代”码头所在的整个海滨区域在1950年代末期进行大规模填海工程后形成。当时的海岸线从文华酒店一带向外推移[1]。码头于1957年12月15日启用,初期只启用西翼[3][4][5][6][7][8],位于爱丁堡广场,正值现代主义运动鼎盛时期,毗邻当时正在规划中的大会堂建筑群[1]。新码头启用两天后,旧码头随即拆卸[9]。

码头上的塔楼时钟自1957年启用以来,每15分钟报时一次。这座钟是约翰·凯瑟克的赠礼,而钟表本身原是比利时王子所赠[1]。机芯由英国公司爱德华·约翰·登特制造,该公司同时为伦敦大本钟提供机械装置[10]。

九龙一侧设有大型巴士总站,毗邻尖沙咀天星码头,位置便利。1957年至2006年间,每日有数以千计居民经此主要通道往来九龙半岛与香港岛。然而,1972年红磡海底隧道通车后,车辆过海日益普及,乘客流量随之减少[1]。1972年至2006年间,渡轮仍是许多人往来尖沙咀与中环的最短路线,2004年每日平均有74,000人次乘船过海[11]。

Remove ads

中环渡轮码头的迁移计划可追溯至1999年7月,当时政府公布了对《中区(扩展部分)分区计划大纲草图》的修订建议,涵盖中环填海第三期区域。第三代天星码头和皇后码头均将被拆除,并在第四代码头前方填海16公顷土地,以兴建一条六线行车道路和一座低层购物中心,预计成本为35亿港元[12]。政府表示将认可第三代码头的历史意义,并承诺在新海滨重建这一地标[13]。

在拆卸前,当局应用3D激光扫描技术对码头进行数字化记录,以捕捉其三维影像[15]。

码头于2006年11月12日停用后,拆卸工作在一片抗议声中展开。原定于2007年初进行的拆卸提前了3个月,改为2006年12月12日。政府无视了9月份香港立法会一项要求保留码头和钟楼的非约束性动议[16]。

拆卸工人于2006年12月6日架设棚架接管工地,并于12月12日开始拆卸[14]。工人先拆下钟芯和钟面,留下一个大洞,然后将钟楼整体吊离。抗议者被驱散后,码头其余部分在远离公众目光的情况下被完全拆除[17]。

争议

尽管中环第三期填海工程的规模从32公顷缩减至18公顷,但码头的命运已被填海计划决定[18]。码头成为政府与保育人士之间激烈斗争的焦点,后者反对进一步破坏海港或失去更多历史建筑。

2001年为中环填海工程编制环境影响评估报告的顾问指出,码头在香港交通史上具有重要意义[1]。政府被警告,当公众知晓填海的全面影响时,可能会引发强烈反弹[12]。

天星码头,尤其是其钟楼,是香港重要的视觉地标。对于乘坐天星小轮从尖沙咀过海的游客和本地人来说,它是美丽的香港海港中引人注目的标志。这是他们行程中必到之处。海港沿岸没有其他渡轮码头能像这座钟楼码头一样具有如此象征意义的功能。将天星码头迁移至4至7号码头并导致其拆除,可能会引发公众的反对和失望[1]。

——《中环填海计划第三期项目范围内历史建筑及结构调查报告》

然而,政府一直坚持认为,码头及其钟楼的历史不够悠久,不能被归类为“历史建筑”,且人们未必“关心建筑本身”[16]。政府严重低估了这座拥有49年历史的地标在香港居民“集体记忆”中的强烈情感。政府事后承认,其行动缺乏合法性:一位政府发言人承认,政府未能占据道德高地[19]。

Remove ads

渡轮乘客将需要走更远的路才能到达新码头[12]。由于新码头搬迁至300米外,估计天星小轮可能因不便而失去约13%或以上的乘客[20]。在尖沙咀海滨,作为渡轮接驳的巴士总站计划搬迁,预计将进一步减少五分之一的乘客量[11]。这将导致天星小轮每年减少约1700万港元的收入[11]。

建筑师和保育人士[21]认为,码头对香港具有重要的建筑意义,是仅存的摩登流线型建筑公共建筑之一[22](与同样面临清拆的中环街市和湾仔街市并列);文化上,码头被广泛认为是本地集体记忆的一部分。香港建筑师学会警告,破坏香港遗产将是不可逆转的错误[23]。公众意见促使提出替代方案以保留钟楼,包括调整计划中的六线行车道或将钟楼迁至新码头前作为纪念[24]。

政府反对搬迁钟楼的原因之一是专家可行性研究指出,“由于其年代久远和零件过时,搬迁后无法保证钟和钟声能继续运作”[25]。然而,来自英国的思韦茨和里德(全球历史最悠久的钟表制造商)的尼尔·布伦农·赖特(Neil Brennon Wright)于2006年12月18日来港检查钟楼后表示,该公司曾修复过更糟糕的钟楼[10]。

政府承诺将“重建”钟声,并在附近地点恢复原有的钟面和机械装置[24]。

公众情绪

古物古迹办事处的顾问报告预期的公众抗议,最终成为现实[1]。随着拆除威胁迫近,当地社区发起拯救码头的行动,并获得媒体广泛报导。在码头停止服务前的几周内,数千名香港居民前来张贴横幅和其他讯息,表达支持保留的诉求。

2006年11月11日晚,约有15万名市民来到码头及乘搭渡轮航线。为纪念这一特殊时刻,天星小轮在码头关闭前举办了“最后一航”,最后四班渡轮于午夜准时从此码头驶出。1,800名香港市民自愿支付88港元(正常票价的40倍)参与最后一航,所得款项将用于慈善事业[20]。

2006年11月19日,公民党、民主党、海滨事务委员会、香港建筑师学会、民间可持续发展委员会、健康空气行动及地球之友联合召开会议,呼吁公众争取保留码头。仅当天就收集了超过1,000个签名,计划将请愿书提交给行政长官曾荫权及其他高级官员[22]。

2006年12月12日下午,拆卸工程开始后,更多示威者自发聚集,当时工人已拆除了钟楼的钟和钟面,留下一个大洞。包括“长毛”梁国雄在内的活动人士冲入并占领了部分拆卸现场,站在挖掘机顶部高呼口号,要求与房屋及规划地政局局长孙明扬会面[26]。示威者在工地入口处组成“人链”,试图阻止施工人员和机器进一步拆卸[27]。

除了公众,公民党的立法会议员以及亲政府的民主建港协进联盟议员蔡素玉也到场表示支持[26]。

拆除行动引发了公众、立法会议员和保育人士的广泛谴责,他们均指政府此举违背了公众意愿[28]。立法会议员提出动议,要求立即暂停拆除,以待进一步咨询。政府拒绝了最后一刻的缓拆请求,重申已进行“充分咨询”,并继续推进拆除工作。长春社声称,早在1996年政府提议在爱丁堡广场兴建临时道路时,他们就已提出反对,并指政府从未就拆除码头或相邻的皇后码头征询公众意见[21]。

码头拆除后,保育人士誓言将战线转移至皇后码头及其他面临类似命运的历史遗址[29]。2006年底,抗议活动引发公众共鸣,渡轮抗议者获香港电台第三台选为“年度风云人物”[30]。以年轻文化及媒体行动者为核心的“本土行动”团体,其后更影响了香港及内地的社会运动[31]。

参见

参考资料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads