热门问题

时间线

聊天

视角

生物集群灭绝

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

生物集群灭绝是指在一个相对短暂的地质时段中,在一个以上并且较大的地理区域范围内,生物数量和种类急剧下降的事件。这个概念主要是指宏观生物,因为微生物的多样性和数量很难推测和测定。据科学家推测,自地球诞生以来,曾经出现过的生物已灭绝了超过98%。[1]每次灭绝事件所灭绝生物的比率都有较大的差别。

生物集群灭绝要满足四个条件:

- 量值:达到具有实质意义的绝灭量值。

- 广度:具有全球范围内的广度。

- 幅度:涉及广泛的不同分类单元。

- 时续:限于相对短暂的地质时隔。

造成生物集群灭绝的可能原因很多,如星体撞击地球、火山活动、气候变冷或变暖、海进或海退(海平面上升或下降)和缺氧等都曾有学者提出,但目前仍未有完全的定论。每次的大灭绝事件都能在相对短时期内造成80%-90%以上的物种灭绝。但是,少数生命力或逃逸能力强的物种能够忍受灾变造成的极端恶劣的环境,或逃离灾区至异地避难而留存下来。同时,灾变引起的环境变化也给新物种的诞生创造了条件和机遇。大灭绝期间幸存的和新生的物种在灭绝事件后开始复苏和发展,并进而开创生物演化的新篇章,因此每次全球性的灭绝事件后,都伴随着生物的复苏和发展。

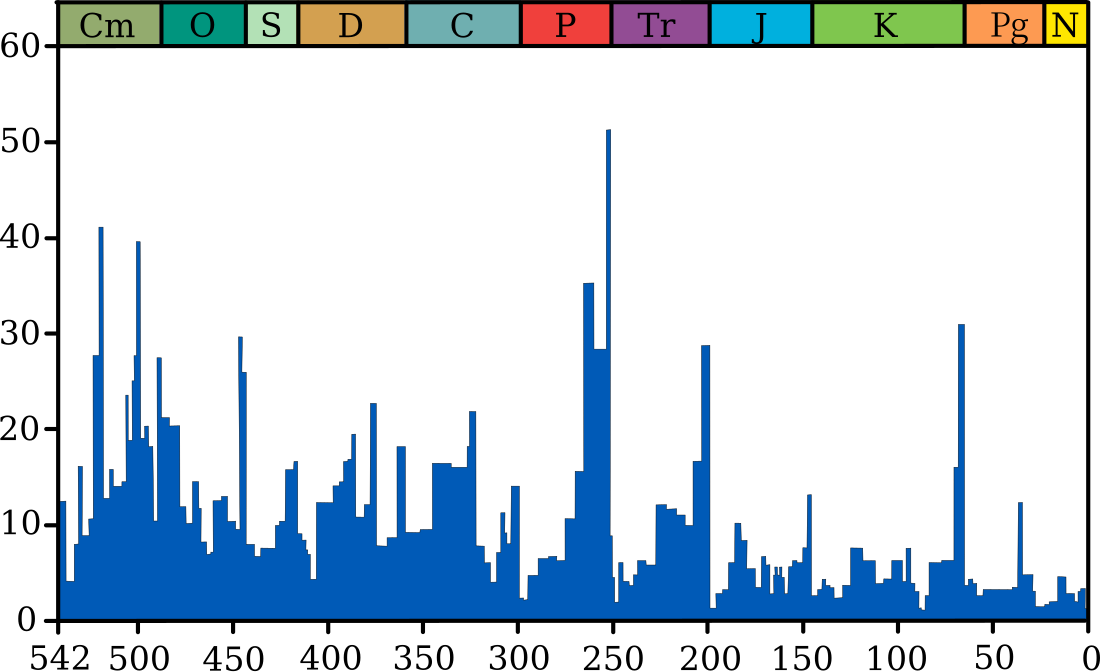

科学家推测在太古宙与元古宙应该也有大灭绝事件,但那时以菌藻为主,缺乏化石记录。在显生宙,根据化石记录,地球上曾发生过至少20次明显的生物灭绝事件,其中有5次大规模的集群灭绝事件,即奥陶纪末期、泥盆纪末期、二叠纪末期、三叠纪末期和白垩纪末期的生物大规模绝灭。白垩纪-古近纪灭绝事件因恐龙的灭绝而受到广泛关注,不过二叠纪生物绝灭事件却是规模最大、涉及生物类群最多、影响最为深远的一次。

Remove ads

五次大灭绝事件

下列是五大生物集群灭绝事件,最早由大卫·劳普和杰克·塞科斯基1982年发布的论文所认定。[2][3]

- 奥陶纪-志留纪灭绝事件:发生在奥陶纪晚期或奥陶纪与志留纪过渡时期,4.45亿年前至4.43亿年前,约27%的科与57%的属灭种。[4]从灭种的生物分类的属的数量,被评为五次大灭绝事件的第二位。直接原因是当时一颗极超新星释出的伽玛射线暴摧毁了地球一半的臭氧层,使得太阳释出的紫外线袭击地球,导致地面及近海面的大量生物死亡,进而破坏食物链。

- 泥盆纪后期灭绝事件:3.75亿年前至3.60亿年前,接近泥盆纪-石炭纪过渡时期。这次主要是海洋生物的灭绝,陆地生物受影响不显著。约19%的科、50%的属灭绝。[4]这次大灭绝事件持续了近2000万年,期间有多次灭绝高峰期。造礁生物消失,竹节石类、腕足动物的3个目、四射珊瑚10多个科灭亡,称凯勒瓦瑟尔事件(Kellwasser event),也称弗朗斯-法门事件。由于灭绝事件持续时间很长,其根源很难辨识。可能的生物学原因是在此前的泥盆纪陆生植物大量繁育,导致地球大气中氧含量的增加、二氧化碳的大幅减少,地球进入卡鲁冰河时期所致。陆生植物进化出发达的根系深入地表土之下数米,加速了陆地岩石土壤的风化,大量铁等元素释放进入地表水,造成了水系的富营养化大爆发,导致了海底缺氧事件。海洋表层繁盛的有机物的沉降,使得全球碳循环中大气层的二氧化碳大量进入海底沉积层,也加强了地球冷化。泥盆纪也是陆地上生成大煤田的时期,这也加剧了二氧化碳固化入岩石圈。

- 二叠纪-三叠纪灭绝事件:发生在2.5亿年前的二叠纪-三叠纪过渡时期。这是已知的地质历史上最大规模的物种灭绝事件。许多动物门类整个目或亚目在此次灭绝事件中全部灭亡。曾普遍分布的舌羊齿植物群几乎全部绝灭。早古生代繁盛的三叶虫全部消失。䗴类原有40多个属,该世结束时完全消失。菊石有10个科绝灭;腕足类之前有140个属,在该事件后所剩无几。总共约57%的科、83%的属[4](53%的海洋生物的科、84%的海洋生物的属、大约96%的海洋生物的种),估计有70%的陆地生物包括昆虫的物种灭绝了。[5]对于植物的影响较不明确,但新植物类群在此次灭绝后开始占优势。[6]全世界几乎没有三叠纪早期形成的煤田。这次大灭绝事件的可能成因包括西伯利亚大规模玄武岩喷发造成的附近浅海区可燃冰融化大量释放温室气体甲烷,盘古大陆形成后改变了地球环流与洋流系统等等。

- 三叠纪-侏罗纪灭绝事件:2.0亿年前的三叠纪-侏罗纪过渡时期。约23%的科与48%的属(20%的海生生物科别与55%的海生生物属别)共 70-75% 的生物灭绝[4]。包括当时大多数非恐龙的主龙类、大多数的兽孔目以及几乎所有大型两栖类,其原因尚无定论。这次大灭绝事件使得恐龙失去了许多陆地上的竞争者,而非恐龙的主龙类与双孔亚纲则继续主宰海洋。离片椎目的大部分物种虽然都灭绝了,但有一支(酷拉龙)一直在澳洲存活到白垩纪后才灭绝。

- 白垩纪-古近纪灭绝事件(缩写为K—Pg灭绝或K—Pg事件),俗称“恐龙大灭绝”:6千6百万年前[7],约17%的科、50%的属[4]灭绝。虽然其灭绝程度在地球的五次大灭绝中只能排到第四,但由于完全毁灭了非鸟恐龙而异常令人所熟知;其成因一般认为是墨西哥尤卡坦半岛的陨石撞击。(参见希克苏鲁伯陨石坑)

Remove ads

全新世灭绝事件

全新世灭绝事件,是于现今的全新世所发生广泛及持续的灭绝或生物集群灭绝事件。涉及的灭绝集群包括了植物及动物的科,如哺乳动物、鸟类、两栖类、爬行动物及节肢动物,大部分灭绝都是在雨林内发生。于1500年至2006年,世界自然保护联盟就列出了784个已灭绝物种[8]。不过,有很多实际灭绝的物种都没有纪录,一些科学家估计于20世纪,就已有200万个物种实际灭绝。根据物种面积曲线估计,每年就有达14万个物种灭绝[9]。

现今物种灭绝的速度估计是地球演化年代平均灭绝速度的100倍[10]。巨型动物群的灭绝一直持续至21世纪。现代的灭绝事件基本上是人类直接造成的影响。

广义来说,全新世灭绝事件亦可包括发生在更新世-全新世之间的第四纪灭绝事件(或称冰河时期灭绝事件)。自一万年前,人类发展及散布开始后造成巨型动物群消失。是次灭绝事件并非源自气候的转变或人类人口过多。不过全新世灭绝事件则延伸至现今的21世纪。

生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台在2019年进行的全球生物多样性评估认为,目前估计800万物种中有100万物种面临灭绝的威胁[11][12][13][14] 。

Remove ads

其它灭绝事件

上述五大灭绝事件以及全新世灭绝事件之外,还有以下规模稍小的灭绝事件[15]:

在演化上的重要性

生物灭绝事件时常加快地球生命的演化,因为灭绝事件时常使原本生态环境中占优势的生物急剧衰落甚至绝灭,从而为新的生物的发展提供了更大的空间。在一个生态系统中,新的优势种往往因此取代旧优势物种,而不是由于性状更优。[19][20]如近年来研究认为,寒武纪大爆发跟埃迪卡拉纪末期灭绝事件有关。

例如,哺乳形类与哺乳动物在恐龙占优势的中生代时期即已存在,但是无法与恐龙竞争大型脊椎动物的生态区位。白垩纪-第三纪灭绝事件消灭了非鸟类恐龙,使哺乳动物能够进入大型脊椎动物的生态区位。恐龙亦是大灭绝的受益者,因为三叠纪-侏罗纪灭绝事件消灭其最主要的竞争者伪鳄类。

另一种观点是提升假说,它预测在有较多物种竞争之生态区位的生物较不易在大灭绝中幸存。这是因为在大灭绝时的剧烈变化,将使原本一些能够让该物种维持一定稳定数量的性状,在竞争物种数量急遽减少时反而变成负担,进而加速其灭亡。

再者,许多在大灭绝中幸存的物种并未恢复原先的数量与多样性,甚至有数量长期下降的趋势(有时被称作“越过死亡线的物种”[21])。因此, 若以“哪些物种幸存或灭亡”的方式来分析某次大灭绝的话,往往会失于偏颇。

然而,达尔文却坚持,物种间的竞争,例如对食物或生存空间的竞争,在演化上相较于外在环境的变化来得重要。他在《物种源始》一书中表示:

“物种是由缓慢起作用的原因产生和消灭的……有机变化的所有原因中最重要的是几乎不依赖于改变的物理条件,即生物体与生物体的相互关系——一种生物体的改善需要改善或消灭他人。”[22]

Remove ads

周期性

部分学者认为,灭绝事件的发生具有周期性,大约是每2600万至3000万年之间[23],或者大约每6200万年就有一些波动变化。[24]对于此种周期性有许多不同的解释,例如太阳可能存在着一颗未知的伴星(涅墨西斯星)[25][26],太阳系在垂直银河系盘面方向的震荡运行,或者穿越银河系的旋臂。[27]

亦有学者认为,海中的灭绝事件并未符合周期性的假设,或者是该生态系逐渐达到了一个特定的临界点,使大灭绝的发生变得不可避免。[28]此外,周期性假说当中许多假设的相关性受到质疑。[29][30]但支持者则宣称各种纪录中皆有强烈证据显示大灭绝的发生具有周期性[31],且非生物性的地质化学资料亦有与其一致的周期性。[32]

流行文化

- 在电玩游戏伊苏VIII -丹娜的陨涕日-中,设定为肇始巨树引发陨涕日灭绝生物以促进演化,其中的五次陨涕日分别对应五次大灭绝事件。

参考文献

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads