热门问题

时间线

聊天

视角

福建省 (1912年—1949年)

中华民国大陆时期省级行政单位 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

在1949年中华民国政府迁台前,福建省(通称福建,简称闽,邮政式拼音:Fukien)是控制整个福建地区的省级行政区。福建省是中华民国延续清朝建置所设的22省之一,亦是华南地区六省之一。

1949年,由于第二次国共内战,中华人民共和国的福建省控制了福建的绝大部分地区,中华民国福建省仅实际控制金门、乌坵、马祖等沿海岛屿,形成今天福建分治的局面。

Remove ads

历史沿革

宣统三年(1911年)辛亥革命爆发后,福建新军第10镇统制孙道仁、第20协协统许崇智于九月十九日(公历11月9日)起义,控制福州,杀福州将军朴寿,闽浙总督松寿自尽。二十一日(公历11月11日)成立福建都督府。二十三日(公历11月13日),革命军授予孙道仁“中华民国军政府闽都督之印”,总理全省军事和政务[5]。民国2年(1913年)7月,国民党发动二次革命讨袁,孙道仁和许崇智于7月19日通电宣布福建独立。在江苏、四川等地讨袁失败后,孙道仁于8月9日通电宣布取消福建独立。北洋军将领李厚基带兵入闽,任福建镇守使。

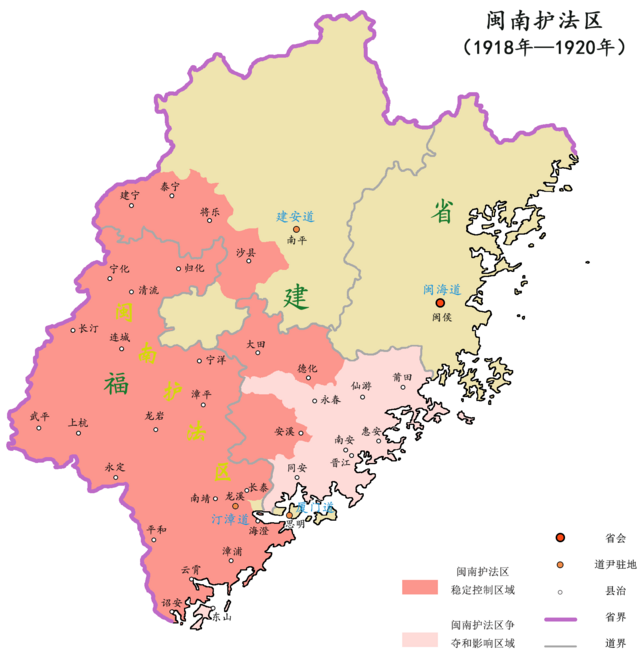

袁世凯死后,福建省先后为皖系、直系军阀的势力范围。民国6年(1917年),孙中山率革命党人南下广州,建立护法军政府,组织护法军讨伐段祺瑞北洋政府。先后在湖南、湖北、四川、广东、福建等地进行护法战争。1918年,陈炯明率援闽粤军在闽南建立了闽南护法区。

Remove ads

民国18年(1929年)初,江西省政府主席朱培德以3个旅兵力,企图围歼红四军于赣南地区。此时,闽西及闽南的国军大部,正在广东潮汕地区同粤军与地方红军作战,闽西守备力量薄弱。红四军为避敌锋芒,决定挺进闽西,占领长汀后,分兵龙岩、永定、上杭、连城、武平等县,建立起闽西革命根据地。

自民国19年(1930年)起,国民政府先后发动对位于江西、福建等省份的中共根据地实行五次军事围剿。

民国22年(1933年)11月20日,十九路军将领陈铭枢、蒋光鼐、蔡廷锴等人,联合其他反蒋势力,发动福建事变,成立“中华共和国”,福州成为首都。蒋中正以大军镇压。由于福建事变未取得其他势力支持,十九路军内亦有反对意见,在两方实力悬殊下终告失败。最后十九路军主力被国民政府军击破。

民国23年(1934年)冬,中央红军突围“长征”后,国民政府集中了16个师约20万兵力,向福建各地残余苏区据点进行“清剿”的军事行动。在当地的红军和游击队(国民政府称之为“土共”),也对国军进行了三年反“清剿”的游击作战。直至民国26年(1937年)7月抗日战争爆发后,国民政府与中国共产党再次合作,福建的红军游击队才被国民政府改编为国民革命军陆军新编第四军(简称新四军)第2、第3支队和军部特务营[6]。

抗日战争期间,因日军与国军在长江流域对峙,在福建地区抽不出足够的兵力来进行占领,仅在福建沿海部分地区的港口及腹地进行小规模作战,民国27年(1938年)春,为配合进攻武汉,日军决定占领厦门和广州,企图遮断国际对中国的供应线。5月,福州、厦门先后失守,福建省政府内迁永安。抗战胜利后迁回旧治。

抗日战争胜利后,中国共产党准备武装在各地开展游击战争。福建当局设立闽东、闽南、闽西、闽北、闽中五个绥靖区,部署保安团等部队对中共革命根据地和游击区进行军事攻势。福建各地中共组织和游击队继续采取分散隐蔽的方式与国军周旋。之后,趁着国民政府集中兵力进攻东北、华北的解放区,福建兵力空虚之机,组织群众运动,扩大游击战争,企图动摇国民政府在福建的统治根基。

民国36年(1947年),中共闽浙赣区委领导人和武装力量分赴福建各地开展游击战,并发动反抽丁、抗征粮和打谷仓等群众运动。并于6月18日成立“中国人民解放军闽粤赣边总队”(简称粤东支队)。共军日渐活跃,地方治安不复平静。民国37年(1948年)1月底,国民政府在广东松口成立“闽粤边区剿匪总指挥部”,以涂思宗为总指挥。将福建的武平、上杭、龙岩、永定、平和列为“匪区”。因应勘乱时期剿共需要,于2月实施战时体制,恢复福建省保安司令部。8月至9月,集中3个保安团,在各县地方保安队等配合下,对中共据点实行大规模的扫荡[6]。是年4月,发生城工部事件,中共闽浙赣省委曾镜冰以及其他干部集中处决了隶属闽浙赣地区的大批中共城工部党员,其中包括国民政府的通缉对象。城工部事件导致中共地下工作受到重大损失。[7]:442

民国38年(1949年)4月,解放军在渡江战役胜利后,乘胜南下,国军兵败如山倒。第三野战军占领上海后,向东南沿海进军,中共闽浙赣省委和闽粤赣边区委随即领导福建各地游击队,全力配合和支援南下野战军。8月,福建省政府随中华民国国军由福州市迁驻金门县。8月17日解放军第三野战军第十兵团司令叶飞攻占福建省省会福州,成立福建省人民政府和福建军区。在福州等地基本稳定下来后,于8月31日攻克晋江(今泉州);9月16日攻克平潭,歼灭国军第73军大部;9月25日攻克龙溪(今漳州);10月10日渡海攻占大嶝岛和小嶝岛,歼灭国军三个多团;10月17日渡海攻占厦门,歼灭国军2万7千人,并准备对厦门外海的金门岛进行作战。10月25日解放军发动金门战役,登陆的解放军被国军歼灭。解放军的渡海作战受挫,为台湾争取到调养生息的空间。福建省政府自10月由军方全面接管,军方全面接管沿海岛屿。实行军管制度,停止金门、东山及马祖的县制,各设民政处管辖地方行政。为了行政需要,于1950年3月首先成立金门及马祖两军管区行政公署,代理原来的金门、连江、长乐、罗源、莆田等五县实际辖区之政务。

金门战役之后,解放军受限于海空军力量不足,在东南沿海岛屿的战事中,大体处于守势。民国39年(1950年)初,解放军准备再进攻金门。为孤立金门守军,造成再战金门的有利态势,命解放军将领周志坚率31军并指挥32军94师和炮兵14团3营,进攻东山岛。5月初,国军发现31军将进攻东山岛,立即从东山撤军[8]。6月朝鲜战争爆发后,以美国为首的联合国军击败朝鲜人民军,大举越过三八线,进抵鸭绿江畔。中共中央军委暂停攻台计划,将主力部队调往朝鲜,与美军对峙。美国开始认识到台湾战略地位的重要性,将台湾重新纳入防御体系,并派遗美国第七舰队进入台湾海峡。中华民国国军取得大量美援,借机加紧在沿海岛屿进行游击战。民国41年(1952年)10月,金门防卫司令部司令官胡琏派遣第75师,以优势兵力于15日攻下南日岛,歼灭解放军1300人,随后国军悉数撤离该岛。民国42年(1953年)7月16日,朝鲜战争停战协定签署前,胡琏率1万多名国军,对位于福建和广东二省交界处的东山岛发起了登陆进攻作战。解放军击败国军,取得东山岛战役的胜利。战役后,蒋中正不再派出成编制的部队反攻大陆,反攻大陆军事作战行动至此告终[9]。

Remove ads

行政区划

民国36年(1947年)全省土地面积为120,114平方公里。光泽县曾于民国23年(1934年)6月划归江西省管辖,民国36年(1947年)6月复来属。东滨台湾海峡与台湾省相望,北邻浙江省,西界江西省,南接广东省。

- 道制

清代道级行政区,设有道员理政,在辛亥革命民国成立后就废除了,但在民国2年(1913年)2月12日再次恢复了道级行政区,全省划分为“东路”、“南路”、“西路”、“北路”4道,并任命了观察使担任各道行政长官。民国3年(1914年)5月以原辖区改名为“闽海道”(闽东)、“厦门道”(闽南)、“汀漳道”(闽西)、“建安道”(闽北),观察使并改名为“道尹”。至民国16年(1927年)国民革命军进驻福建后,道级行政区才正式废除,实行省、县二级制。

- 民国2年(1913年)2月置东路道,观察使驻闽侯县(今福州市区),辖闽侯、古田、屏南、闽清、长乐、连江、罗源、永泰、福清、霞浦、福鼎、宁德、寿宁、福安等14县。民国3年(1914年)5月改名。道尹驻闽侯县,为繁要缺,一等。后增领平潭县。民国16年(1927年)废。

- 民国2年(1913年)2月置南路道,民国3年(1914年)改名。道尹驻思明县(今厦门市),为繁要缺,一等。辖莆田、仙游、思明、晋江、南安、惠安、安溪、同安、永春,德化、大田等11县。民国10年(1921年)10月增领金门县。民国16年(1927年)废。

- 民国2年(1913年)2月置西路道,民国3年(1914年)改名。道尹驻龙溪县(今漳州市),后移驻龙岩县,为要缺,二等。辖长汀、宁化、上杭、武平、清流、连城、归化、永定、云霄、龙溪、漳浦、南靖、长泰、平和、诏安、海澄、龙岩、漳平、宁洋等19县。民国4年(1915年)9月增领东山县。民国16年(1927年)废。

- 民国2年(1913年)2月置北路道,民国3年(1914年)改名。道尹驻南平县(今南平市延平区),为简缺,三等。辖南平、将乐、沙县、尤溪、顺昌、永安、建瓯、建阳、崇安、浦城、政和、松溪、邵武、光泽、泰宁、建宁等16县。民国16年(1927年)废。

- 行政督察区

民国23年(1934年)7月,奉军事委员长南营行营令,实行行政督察专员公署制度,将全省划分为10个行政督察区公署。民国24年(1935年)10月改并为7区。民国29年(1940年)9月,对各区辖县、驻地有所调整。民国30年(1941年)5月,改划为8区,辖县有所调整。民国34年(1945年)抗战胜利后,拟定重新划为7区。10月增设第九区。民国36年(1947年),全省再调整为7个行政督察区。

福建省政府直辖

- 民国23年(1934年)7月时,福建省直辖福州市,周边的长乐、闽侯、福清、连江、罗源、永泰、平潭7县设立“第一行政督察区”,专署驻长乐县。民国24年(1935年)10月,永泰县划入第二区(新),原第二区(旧)的福安、宁德、福鼎、霞浦4县来隶,专署驻地不变。同年,废思明县,设厦门市,由福建省直辖。民国28年(1939年)7月,第三区的寿宁县来隶。民国30年(1941年)5月,霞浦、宁德、福安、福鼎、寿宁5县划入第八区,第二区的永泰、闽清2县及第三区古田县来隶,辖县减为9县。民国32年(1943年)10月,闽侯县改名为林森县。民国35年(1946年)3月,第一区公署移驻林森县,6月移迁长乐县。民国36年(1947年)裁撤,原辖林森、闽清、永泰、长乐、福清、连江、平潭、罗源8县由省政府直辖,古田县移属第二区。民国38年(1949年)领福州、厦门2市及林森、闽清、永泰、长乐、福清、连江、平潭、罗源8县。

第一行政督察区

- 民国23年(1934年)7月设立“第二行政督察区”专署驻福安县,辖福安、宁德、福鼎、霞浦、寿宁、屏南6县。民国24年(1935年)10月撤销,福安、宁德、福鼎、霞浦4县划入第一区,屏南2县划入第二区(新),寿宁县划入第三区(新)。

- 民国30年(1941年)5月,以第一区的霞浦、宁德、福安、福鼎、寿宁5县与周墩、柘洋2特种区,及第三区的屏南县组建“第八行政督察区”,专署驻福安县。民国34年(1945年)2月改周墩特种区为周宁县,8月改柘洋特种区为柘荣县。民国36年(1947年)改称“第一行政督察区”,专署驻地不变,屏南县移属第二区。民国末领霞浦、宁德、福安、福鼎、寿、周宁、柘荣7县。

第二行政督察区

- 民国23年(1934年)7月设立“第三行政督察区”,专署驻南平县,辖南平、沙、尤溪、闽清、古田5县。民国24年(1935年)10月改称“第二行政督察区”,专署驻南平县,增领原第一区的永泰县、原第二区的屏南县、原第八区的永安县及原第九区的将乐、顺昌2县,辖县增为10县。民国29年(1940年)6月增领三元县;9月,古田、屏南2县划入第三区,永安县划入第七区,第七区的建宁、泰宁2县来隶,辖10县。民国30年(1941年)5月,永泰、闽清2县划入第一区,辖县减为8县。民国35年(1946年)1月三元县划入第九区。民国36年(1947年),原第一区古田县及原第八区屏南县来隶。民国末领南平、尤溪、沙、顺昌、将乐、建宁、泰宁、古田、屏南9县。

第三行政督察区

- 民国23年(1934年)7月设立“第十行政督察区”,专署驻浦城县,辖浦城、建瓯、建阳、崇安、松溪、政和6县。民国24年(1935年)10月改称“第三行政督察区”,专署驻地不变,增领原第九区的邵武县及原第二区的寿宁县,为8县。民国28年(1939年)7月,寿宁县改隶第一区。民国29年(1940年)6月增领水吉县;9月,专署移驻建阳县,原第二区的古田、屏南2县来隶,辖县为10县。民国30年(1941年)5月,古田县划入第一区,屏南县划入第八区。

第四行政督察区

- 民国23年(1934年)7月设立“第四行政督察区”及“第五行政督察区”,第四区专署驻仙游县,辖仙游、永春、德化、大田、惠安、莆田6县,第五区专署驻同安县,辖同安、晋江、南安、金门、安溪5县。民国24年(1935年)10月两区合并仍设“第四行政督察区”,原第四区的大田县划入第七区(原第六),专署驻同安县,辖同安、莆田、仙游、惠安、晋江、南安、安溪、金门、永春、德化10县。民国28年(1939年)7月专署迁驻永春县。民国30年(1941年)5月,德化县划入第六区,民国34年(1945年)7月复归,10月划入第九区。民国36年(1947年),专署移驻晋江县。民国末领晋江、莆田、仙游、南安、同安、永春、惠安、安溪、金门9县。

第五行政督察区

- 民国23年(1934年)7月设立“第六行政督察区”,专署驻漳浦县,辖漳浦、诏安、南靖、平和、龙溪、长泰、海澄、东山、云霄9县。民国24年(1935年)10月改称“第五行政督察区”,辖县不变。民国29年(1940年)9月驻地移驻龙溪县,辖县不变。民国34年(1945年)4月,专署移驻平和县;10月,南靖、平和2县改隶第六区。民国36年(1947年)原第六区的南靖、平和、华安3县来隶,专署移驻龙溪县。民国末领龙溪、云霄、漳浦、诏安、海澄、长泰、东山、南靖、平和、华安10县。

第六行政督察区

- 民国34年(1945年)10月,以第二区的三元县,第四区的德化县,第六区的宁洋、大田、永安3县,第七区的明溪、清流2县组建“第九行政督察区”,民国35年(1946年)1月16日成立专署,驻永安县。民国36年(1947年)改称“第六行政督察区”,专署驻地不变,原第七区的宁化县来隶。

第七行政督察区

- 民国23年(1934年)7月设立“第七行政督察区”,专署驻龙岩县,辖龙岩、永定、上杭、武平、漳平、宁洋、华安7县。民国24年(1935年)10月改称“第六行政督察区”,专署驻地不变,武平县划入第七区,原第四区的大田县来隶,辖县仍为7县。民国29年(1940年)9月,上杭县划入第七区,第二区永安县来隶。民国30年(1941年)5月,第四区德化县来隶,民国34年(1945年)7月复归第四区。10月宁洋、大田、永安3县划入第九区,第五区的南靖、平和2县来隶,辖县减为6县。民国36年(1947年)改称“第七行政督察区”,南靖、平和、华安3县划入第五区(新),原第七区的长汀、连城、武平、上杭4县来隶。

第八行政督察区(1947年裁撤)

- 民国23年(1934年)7月设立“第八行政督察区”,专署驻长汀县,辖长汀、永安、连城、宁化、清流、明溪6县。民国24年(1935年)10月改称“第七行政督察区”,专署驻地不变,永安县划入第四区(新),原第七区的武平县及原第九区的建宁、泰宁2县来隶,辖县增为8县。民国29年(1940年)9月,建宁、泰宁2县划入第二区,第六区的上杭县来隶,辖县减为7县。民国34年(1945年)10月明溪、清流2县划入第九区,辖县减为5县。民国36年(1947年)撤销,长汀、连城、武平、上杭4县划入第七区,宁化县划入第六区。

第九行政督察区(1935年裁撤)

- 民国23年(1934年)7月设立“第九行政督察区”,专署驻邵武县,辖邵武、将乐、顺昌、建宁、泰宁5县。民国24年(1935年)10月撤销,分别划入新的第二区、第三区及第七区。

1949年福州战役后福建省的大部分区域被中共占领,仅实际管辖福建沿海的部分岛屿。各行政督察区均因其专员公署均无法办公行政。民国38年(1949年)8月25日,福建省人民政府于福州市成立;9月,省人民政府公布福建省行政区划通令,全省划分为福州、厦门2地级市及8专区。次年3月,8个专区依次更名为闽侯(原福建省政府直辖区)、福安(原第一区)、南平(原第二区)、建瓯(原第三区,同年改称建阳)、泉州(原第四区,同年改称晋江)、漳州(原第五区,同年改称龙溪)、永安(原第六区)、龙岩(原第七区)。

Remove ads

清代福建省在宣统三年(1911年)时,分为9府、2直隶州,下辖1厅、58县。

民国元年(1912年),废府、州、厅建制,一律改县[10],计61县。

民国22年(1933年),十九路军在福州发动“福建事变”,成立“中华共和国人民革命政府”,定福州为首都,将福建划为闽海、延建、兴泉、龙汀4省和福州、厦门2特别市,辖64县(参见中华共和国人民革命政府一级行政区列表)。民国23年(1934年)人民革命政府解散,又成立福建省政府,时仍辖1市64县。民国24年(1935年)置厦门市。

民国24年起,福建省政府开始在省内设置特种区,名义上归县辖,但其职能与县几乎平级。民国27年(1938年),全省行政区划为7行政督察区、1市、62县、7特种区。民国30年(1941年)福州被日军攻克,第一区专署迁往永安。民国32年(1943年)全省行政区划为8行政督察区、2市、64县、2特种区。

民国34年(1945年)省政府迁回福州。民国35年(1946年)福州市正式成立,全省行政区划调整为9行政督察区、2市、66县。民国36年(1947年),全省行政区划为7行政督察区、67县、2市、10市辖区、899乡(镇)。至民国38年(1949年)时未变。

中华民国大陆时期福建省各县、市沿革情况如下:

Remove ads

政治

民国26年(1937年)抗日战争以前,省会在闽侯县。民国27年(1938年)省会迁往永安县,抗战胜利后复治林森县(旧称闽侯县)。民国35年(1946年)1月析林森县城厢区置福州市,均位于今福建省福州市。民国38年(1949年)8月,福建省政府随着中华民国国军,从福州市迁至金门县。

宣统三年(1911年)辛亥革命爆发后,福建新军于九月十九日(公历11月9日)起义,二十一日(公历11月11日),新军建立福建都督府,下置参议会,协调都督掌理政权[5]。二十五日(公历11月15日),厦门军政分府建立。民国元年(1912年)11月16日,遵照北洋政府的制度,置民政长,为全省民政长官,下设内务,财政等司。民国3年(1914年)5月23日改民政长为巡按使,下设政务、财政等厅。民国5年(1916年)7月,改巡按使为省长。

民国15年(1926年)12月24日,国民政府筹建省临时政务委员会。次年1月2日,建立省临时政治委员会,为全省临时最高权力机构;25日,设省临时政务委员会和省财务委员会,为省临时政治委员会的下属机构。民国16年(1927年)以蒋中正为首的南京国民政府发动清党后,省临时政委员属于南京国民政府。7月3日,省临时政治委员会改组为福建省政府[28]。民国22年(1933年)第十九路军发动福建事变,召开人民临时代表大会,议决建立人民革命政府,公开与南京国府对抗。为此,南京国府于民国23年(1934年)1月12日改组福建省政府,设委员9人。抗战期间,日军攻陷福建省会福州,福建省政府实际成为地方流亡政府。民国34年(1945年)8月,抗战结束,福建省政府恢复其行政管辖区域。民国37年(1948年)9月15日,改组省政府[29]。民国38年(1949年),解放军占据福建本部,成立福建省人民政府。

Remove ads

- 临时政府时期

辛亥革命后,福建省于11月9日独立。中华民国建立初期,各省都督兼管辖民政等。福建省于民国元年(1912年)11月16日设立民政长,为省最高行政长官。

- 北洋政府时期

民国6年(1917年)12月3日,广州军政府任命陈炯明为援闽粤军总司令,挥兵入福建,于漳州建立护法区,并控制着福建南部及西部。民国7年(1918年)11月30日,广州军政府任命林葆怿为福建省督军,陈炯明为省长。民国9年(1920年)6月29日,陈炯明与李厚基达成协议,并于8月12日率部返回广东。民国11年(1922年)10月2日,皖系徐树铮携80万元投王永泉,并在延平通电成立“建国军政制置府”,自任“总领建国军政制置事宜”。10月8日任王永泉为福建总抚,兼辖民政。“制置府”受各方反对,10月31日王永泉改称总司令,公推林森任省长。民国15年(1926年)12月2日,周荫人北逃浙江,萨镇冰宣布归顺国民政府,并于4日向北京政府辞职。

- 国民政府时期

民国15年(1926年)11月,国民革命军挥兵入福建,并先后设立6个政治监察署,负责各县市的行政工作;12月3日,国民革命军进入省会福州;12月25日,设立省政务委员会及省财政委员会,负责行政与财务工作。民国16年(1927年)1月3日设立省临时政治会议,下辖省政务及财政两委员会;4月27日,国民政府委任福建省政府官员,省政府于7月3日[28]由省政治委员会改设。

Remove ads

人口

民国前期,福建省因护法之役、国民革命军北伐、剿共战争及闽变之故,全省人口逐渐减少,主要移民海外如东南亚和台湾等地。民国元年(1912年),全省人口为1584.93万人;到民国23年(1934年)为1084.77万人,比起民初减少了500.16万人。民国26年(1937年)抗战前夕,人口为1240.79万人。以后由于战争的影响,人口数量逐渐下降,民国36年(1947年)降至1105.73万人,比抗战前夕减少了135.06万人[30]。

以下依据中华民国实业部《中国经济年鉴》(1934年出版)、内政部统计司编《民国十七年各省市户口调查统计报告》(1931年出版)、主计处统计局编《中华民国统计提要》(1940年出版)、中华民国年鉴社编《中华民国年鉴》(1952年出版,页19-21)所提供的人口数据[31]:

周边地区

- 北洋政府时期

- 国民政府时期 (二战前)

- 中国抗日战争时期

- 1949年(国府迁台前)

参见

注释

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads