热门问题

时间线

聊天

视角

九州 (中国)

中國古代地理區劃概念 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

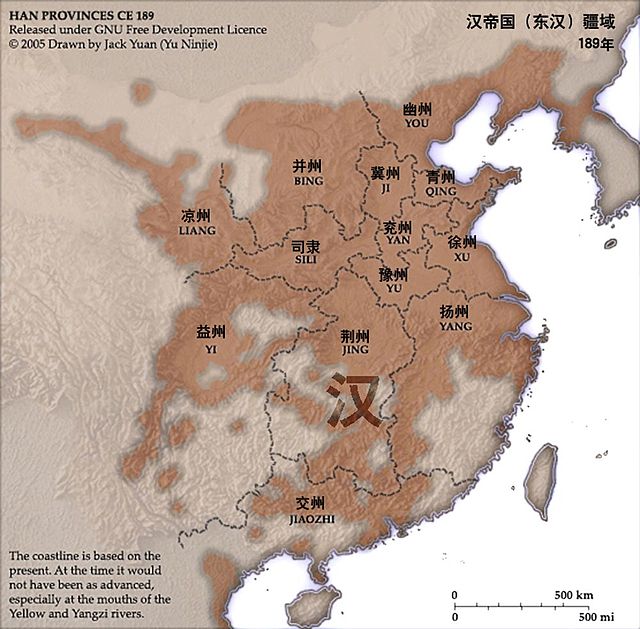

九州是中国古代汉族传说中的一种地理区划概念,后被用作“中国”的代称[1]。传说为夏后氏的首领大禹所划分[2][3][4][5],故又称为禹迹。《尚书·禹贡》、《尔雅·释地》、《周礼·职方》、《吕氏春秋·有始览》及《容成氏》等先秦典籍中均有“九州”区划的记载,但各个版本说法不一。九州概念的产生时间虽有争议,但产生于先秦时期己成为学界的共识。

至汉武帝时,依据《禹贡》九州和《职方》九州,将京畿地区之外的疆域划分为十三个刺史部,但魏晋以后随着行政州份增多以致行政区划与九州完全脱钩,《禹贡》九州成为中国古代的人们理解现实世界的地理坐标之一。

“九州”作为一个地理区域范围,又称为赤县神州或十二州,“赤县神州”一词最早出自战国时期阴阳家邹衍,“十二州”源自舜将九州改为十二州的传说。九州的范围东至东海,含辽东地区在内,北以戈壁大漠及燕山山脉作为汉民族地区与草原游牧民族地区的分界线。西以河西走廊、巴蜀与藏地相接,向南囊括岭南地区。古代九州的地理范围与古代汉族传统聚居地区重叠,称为“华夏九州”或“汉地九州”。

Remove ads

“九州”起源

“九州”说作为先秦时期最重要的地理观念之一,对后世中国的政治和文化具有很多的影响,尤其是《尚书·禹贡》中所述的“九州”框架与内容成为后世理解华夏世界的地理基础,故后世提到“九州”时,通常指的是《禹贡》九州。自汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”以来,儒家经典文献在中国古代均具有崇高的地位,《禹贡》曾被奉为“万世不易之书”、“古今地理志之祖”[6]:509[7]:1。历代学者对其研究多以训诂和考证为主,局限在解经与释地两个方面[8]:2。

除《禹贡》外,《尔雅·释地》《周礼·职方》《吕氏春秋·有始览》[a]等先秦典籍也都有九州区划的论述,各州名称、范围虽大致相同,但各有差异。《禹贡》成书时间存在着多种不同的意见,目前多认为最终成书于战国时期,但也有其他成书时间的观点,如西周说、春秋说等。

另据《御批历代通鉴辑览·卷一》得知:颛顼髙阳氏(公元前2514-2437年)创制九州(兖冀青徐豫荆扬雍梁),而大禹治水8年(公元前2286-2278),始冀州,次兖、青、徐、扬、荆、豫、梁与雍,[11]由海拔低处往高处疏通。毕竟,先秦文献《尚书·禹贡》是指“禹别九州,随山濬川,任土作贡。”讲得是“辨别九州之土”,并非“制九州”,大禹仅是循前制而为。

Remove ads

除了儒家系统中的九州区划之外,还有其他的九州划分方式,如楚简《容成氏》和《淮南子·墬形训》。

楚简《容成氏》记载:“禹亲执耒耜,以陂明都之泽, 决九河之阻,于是乎夹州、徐州始可处也。禹通淮与沂,东注之海,于是乎竞州、莒州始可处也。禹乃通蒌与氵易,东注之海,于是乎蓏州始可处也。禹乃通三江五湖,东注之海,于是乎荆州、扬州始可处也。禹乃通伊、洛,并瀍、涧,东注之河,于是乎豫州始可处也。禹乃通泾与渭,北注之河,于是乎雍州始可处也。”易德生指出夹州即冀州、徐州即兖州、竞州即青州、莒州即徐州、蓏州即幽州[13]。

西汉初年成书的《淮南子·墬形训》中有“何谓九州?东南神州曰农土,正南次州曰沃土,西南戎州曰滔土,正西弇州曰并土,正中冀州曰中土,西北台州曰肥土,正北泲州曰成土,东北薄州曰隐土,正东阳州曰申土。”的记载,虽然《淮南子》为西汉所著,但吴修安等认为其九州说可能反映出先秦时期东方的一种观点[8]。杨树达指出《淮南子·墬形训》所说的“东南神州”即赤县神州,推断《淮南子》九州源自邹衍的“大九州”说,后来学者多持其说[14];但也有看法认为《淮南子》九州比《禹贡》九州还要古老,主要是以海岱为地域范围[15]:43-50。

《尚书·禹贡》《尔雅·释地》《周礼·职方》三本儒家典籍中的九州由于相互之间稍有不同,出现的州名合计共有十二个。《尚书·舜典》[b]中载有“肇十有二州,封十有二山,濬川”,但并未指出十二州的具体名称[16]。《晋书》亦说虞舜时“冀北创并部之名,燕齐起幽营之号”[E]。

东汉经学家马融和郑玄两人均认同十二州中除《禹贡》九州之外,多出的营州、幽州、并州三州是舜在九州的基础上析置,在地理范围上,十二州与九州一致;并州和幽州均出自冀州,而对于营州,马融认为同样出自冀州,而郑玄认为出自青州。[16][D]

也有认为十二州的划分是受洪水因素影响的,如谷永在建始三年(公元前30年)奏对时提到“尧遭洪水之灾,天下分绝为十二州”[17],三国时期经学家孟康注称“本九州,洪水隔分,更为十二州”。

与汉代政治区划的关系

一般认为九州是先秦时期的地理区划概念,汉代以前并没有作为行政区划施行过,但它对后世中国的地方行政区划制度产生了深远影响,长期作为中国地方行政区划主体的“州”既是肇始于此。最早将九州概念运用到实际区划之中的是西汉的刺史部,其被认为是州制的最初形态。

Remove ads

汉武帝时期划分的监察区“刺史部”是在先秦九州说的直接影响下形成的,《汉书·地理志》中更明确说明其主要依据了《禹贡》九州和《周礼》九州的:“至武帝攘却胡、越,开地斥境,南置交阯,北置朔方之州,兼徐、梁、幽、并夏、周之制,改雍曰凉,改梁曰益,凡十三部置刺史。先王之迹既远,地名又数改易,是以采获旧闻,考迹诗书,推表山川,以缀禹贡、周官、春秋,下及战国、秦、汉焉”[8],将京畿地区之外的九州地域划分为十三个刺史部。

刺史部的名称虽然与九州之说存在关联,但其实际区划与《禹贡》和《职方》的九州州域存在若干不同。主要原因有:一、两种九州说原本就在州名和范围上存在不同;二、郡县制实施已久,刺史的监察对象是郡国守相,其辖区也必要需要以郡国为单位,而各郡国的辖区多因袭战国旧制而来,与九州州域并不关联;三、京畿地区设司隶校尉部由中央直辖,并不在十三刺史部范围内,司隶所辖七郡原分属“九州”中的冀、雍、豫三州[e],必然影响黄河下游各刺史部的划分[8]。

《禹贡》和《职方》在描述九州时,提到很多山川、河流、湖泊等地理特征,而这些地理特征中,据统计有73个在《汉书·地理志》中也有对其位于哪个郡县有记载,因此也就可知其所在刺史部。冀州刺史部的“九州”地理特征多为《禹贡》冀州所有;《禹贡》九州并无并州,并州刺史部有载的“九州”地理特征主要在《职方》的并州,其次是冀州;兖州刺史部的为《禹贡》徐州与《职方》兖州,其区划已超过《禹贡》兖州,而以《职方》兖州为依据;徐州刺史部的情况复杂,但来自《职方》青州较多;荆州刺史部的为《禹贡》与《职方》的荆州;扬州刺史部的为《职方》扬州为主;凉州刺史部的以《禹贡》雍州为主,其次是《禹贡》梁州与《职方》雍州;益州刺史部的多属于《禹贡》梁州[8]。

Remove ads

西汉末年,刺史的职权不断扩张,开始介入地方行政,从而多次出现将刺史改为州牧的现象。但刺史向州牧的转化并不是一蹴而就的,曾多次出现反复。无论是刺史变州牧,还是州牧变刺史,均不涉及辖区变化,也就是说监察区“刺史部”和行政区“州”是直接转换的,反映了两者在当时看来已经没有根本性差别[8]。

元始五年(公元5年),王莽主持进行了一次州制改革,提到当时十二个州的州名和辖区有很多不符合经典的地方,但考虑到汉朝的疆域远大于“二帝三王”时期的,因此九州的划分不能满足现实需求,应按照《尧典》的记载,使用十二州。此处的“十二州”之所以比十三刺史部少了一个,是因为朔方刺史部在元始元年到二年间已被省并入并州。此次改革虽未被明确记载,但一般认为扬雄的《十二州箴》反映王莽改革后的十二州,其于十三刺史部的差异主要在于京畿七郡分别被划入雍、豫、冀三州,而并州辖下太原、上党二郡被划入冀州。[8]

王莽纂汉建立新朝之后,在很多领域均进行托古改制,始建国四年(公元12年)时曾下诏将全国按照《禹贡》划分为九州,但由于缺乏史料记载,具体改革措施不详。[8]

Remove ads

东汉建立后,光武帝刘秀将全国区划恢复为王莽掌权前的十三州制,而后于建武十一年(公元35年)将裁撤朔方牧,并入并州,建武十八年(公元42年),更将州牧改为刺史,各州重新成为刺史部。虽朔方刺史部被撤,但由于东汉的司隶校尉部已与地方刺史部差异不大,且常与各刺史部并列,因此全国仍为十三刺史部。

建安十八年(公元213年),东汉政府在曹操的主导下再次以《禹贡》九州为基础调整全国各个郡国所属州域,将当时的十四州[j]归并为九州,但益州并未恢复梁州旧名。此次改制的目的主要是希望通过扩大冀州刺史部的辖区,来增强身兼冀州牧的曹操的实力,由于当时的南方并不在曹操势力的控制之下,因此对交州的拆分不过是文字上的操作。[8]

Remove ads

“星野”说是在春秋战国时期通过整合天文学、地理学和占卜学理论创造的,通过将天文的二十八星宿和地理的九州诸国相联系,以日月星辰的变动来辨别各地吉凶的一种占卜方式。《史记》的《天官书》《封禅书》和《汉书》的《地理志》《天文志》《五行志》中均有记载[N],对其发扬起了重要作用。星野之说从汉代兴盛开始,直到清代末年才开始没落[18]。下表罗列了《汉书·地理志》《汉书·天文志》和唐代《史记正义》所引《星经》的各分野与州名、国名对应关系:

《汉书》和《星经》均将益州分野对应“魏地”,但巴蜀地区所属的益州(梁州)天文分野也可以被视为益州分野[R][S],而《华阳国志·巴志》则将巴蜀地区并入雍州的分野“舆鬼、东井”[J]。

与行政州制脱钩

到魏晋时期,“九州”逐渐与行政区划的州制脱钩,对实际政区的影响力迅速降低。脱离经典设置州份,最早可追溯到东汉兴平元年新置的“雍州”,该州州名虽旧,但设置的原因与行政区划却与“九州”无关,而是受制于当时陇西地区的政治现实。据史料记载,最后一次依据“九州”说调整区划发生在公元319年,当时正值东晋与五胡十六国时期,汉赵权臣石勒与刘姓匈奴皇族决裂,称王建国,并领冀州牧,打算效法曹操以《禹贡》冀州作为冀州牧的辖区,后由于其势力迅速扩张,此事不了了之。[8]

州份数量的不断增加是州制最终背离经典的主要因素。汉末以来,州牧的权利过大且各州幅员辽阔不仅易形成割据局面,对行政管理也造成极大挑战,因此从汉末开始,不断有新设州府,其设立和下辖区划均为按当时政治军事形势或者行政管理需要而确定,不再依循经典。特别是永嘉之乱后,中国南北分裂,战乱频仍,政治考量成为设立州份的主要考虑因素。至公元440年,南北共有州份38个,为西晋两倍,到公元580年,南北所设州份已达275个。[8]

随着州份的数量不断增多,已渐不能与九州中的“州”相提并论。州的数量愈多,幅员也就愈小,不再适合用州份来认识或描述天下与大地域,而《禹贡》九州作为上古最初地理区划的思想已深入人心,于是逐渐成为替代的地域概念。如北朝士人们开始以《禹贡》荆、扬二州来指代江左政权及其治下的南方地域[o],如“平荆扬之乱”、“南有荆扬未宾”等。在《魏书·僭晋司马叡传》中,更清楚将行政州份与禹贡州域区分开来:“叡割有扬、荆、梁三州之土,因其故地,分置十数州及诸郡县。”《隋书》也曾以“荆扬”来描述陈朝及其治下的地域[8]。此外,《禹贡》九州也常作为描述各政权疆域大小的地理参照,如《晋书》评论苻坚时称其“居九州之七”[p]。[8]

Remove ads

九州的地理范围与历代行政区划

《晋书·地理志》是以当代政区为纲目,在最高政治区划“州”的介绍中述其所属“九州”之州域,《晋书》是最早采用此一体例的地理文献。其所载的十九州区划符合西晋武帝设立秦、宁、平三州之后,晋惠帝设置江州之前的西晋行政区划。除西域长史府外,西晋各州均被列入《禹贡》九州域内[19][20]。

《隋书·地理志》以《禹贡》九州为纲,将天下州郡分归其下,《隋书》是最早采用此一体例的地理文献[8]。隋朝各郡所属的九州州域如下表:[21][22][23]

明太祖将以下地区视为“中国之旧疆”、“中国封疆”、“统一”的组成部分:闽粤[25][26](明代福建广东广西)、江东、湖湘襄阳(明代湖广)、赣城(明代江西)、长淮(南直棣北部)、齐鲁、河洛(明代河南)、幽赵晋冀(明代北直棣山西)、秦陇[27](明代陕西)、辽海[28](明代辽东都司)、巴蜀[29](明代四川),中国旧疆的范围与九州地域重叠。同时云南也是九州的一部分[AO]。

根据成书于1461年的《大明一统志》,明朝国内属于九州内部各州域的省府如下:

台湾于1683年至1895年间属于清朝版图。1685年,台湾府知府蒋毓英等人纂修《台湾府志》,其认为“八闽界在瓯粤之间,原非古扬州境,而地尽东南,遂附隶扬州”,而“台湾,远隔大海,不入职方,分野之辨,未有定指”,但“按考台湾地势,极于南而迤于东,计其道里,当在女虚之交,为南纪之极,亦当附于扬州之境,以彰一统之盛焉。”1694年,高拱干补纂《台湾府志》,认为“台自破荒以来,不载版图、不登太史”,但“台系于闽,星野宜从闽。即以闽稽之,福建《禹贡》扬州之域”,故将台湾随福建列入扬州州域。其后修撰《台湾府志》时均沿用了相似的观点,如乾隆三十年(1765年),台湾府知府余文仪续修《台湾府志》,开篇第一句既是“台湾,禹贡扬州之域;天文牛、女分野,星纪之次”[18]。

中华民国北京政府曾设清史馆纂修清史,1928年《清史稿》出版。其《地理志》在各省的介绍中列出其所属《禹贡》九州的州域,而各省下辖的府、厅、州、县则不再提及所属九州州域。《清史稿·地理志》中提及州域的省份如下表:

1984年,中国历史学家谭其骧指出《禹贡》九州是地理区划而非行政区划已为学界共识,故认为新修的方志中不须提及当地所属九州州域[37]。

地理环境

代称

历史上,禹曾长期被视为古代中国疆域基本范围的缔造者,而“九州”则被视为中国最早的领土,因此“九州”在后世常被用作“中国”的代名词[38][39],此外也被用于代指“天下”[40]、“全国”[41][42][43][44]、“华夏”[v]、“汉地”[w]、“大地”[45]等概念。

大九州说

《史记·孟子荀卿列传》中记载有战国齐国人阴阳家邹衍的大九州的说法:“驺衍……以为儒者所谓中国者,于天下乃八十一分居其一分耳。中国名曰赤县神州。赤县神州内自有九州,禹之序九州是也,不得为州数。中国外如赤县神州者九,乃所谓九州也。于是有裨海环之,人民禽兽莫能相通者,如一区中者,乃为一州。如此者九,乃有大瀛海环其外,天地之际焉。”邹衍认为《禹贡》九州只是小九州,合起来只能算一州,称为“赤县神州”;而九个赤县神州这样的州构成了裨海(小海)环绕的中九州; 而这样的中九州也有九个,共同组成了大九州,其外为大瀛海所环绕,中国只居天下大九州的八十一分之一。

注释

- 根据《尚书》版本的不同,或在《尧典》

- “陶丘”、“大别”出现在《禹贡》导水部分,所属州域不详

- “朱圉”出现在《禹贡》导山部分,或属雍州

- 荥阳县原属河南郡

- 《汉书》原文为“斗,江、湖。牵牛、婺女,扬州”,同篇还有“斗,吴也,又为粤”和“南斗,越分也”等句,《宋书·天文四》也有“南斗,扬州分野”的说法,故本表直接将斗宿列在扬州分野

- 三河是指河南、河东、河内三郡,汉代属司隶。

- 《汉书·地理志》中未提及“胃宿”

- 六朝中,东晋、宋、齐、梁除了领有《禹贡》荆、扬二州地域外,还拥有《禹贡》梁州地域。

- 同类例证还有《魏书·李冲传》“且魏境所掩,九州过八”,《北齐书》有“观夫有齐全盛,……九州之境,彼分其四”,《通典》论及东晋时称其“境宇殊狭,九州之地有其二焉”等等

- 其中的南康、九江、吉安三府境内都有局部地域属于荆州。

- 其中的高州、廉州、雷州、琼州四府在天文分野上属于扬州;韶州府及梧州府则属荆州。

- 《清史稿》介绍内蒙古时中未提及《禹贡》,但称其为“古雍、冀、幽、并、营五州北境”

- 《清史稿·地理二十七 西藏》有“西藏:禹贡三危之地”,而在《清史稿·列传三百十二 藩部八》有“西藏,禹贡雍州之域。”但除清史稿外,清代的《一统志》及历代地理志并未曾将西藏列入九州域内。

- 《羌在汉藏之间》第207页即以华夏作为汉族的别称,原文为“我们也可以对羌族、藏族与汉族(华夏)之族群本质(ethnicity)”

- 即汉族地区。

参考文献

- 《周礼·夏官司马·职方氏》:“乃辨九州之国,使同贯利:东南曰扬州,其山镇曰会稽,其泽薮曰具区,其川三江,其浸五湖,其利金、锡、竹、箭,其民二男五女,其畜宜鸟兽,其谷宜稻。正南曰荆州,其山镇曰衡山,其泽薮曰云瞢,其川江、汉,其浸颍、湛,其利丹、银、齿、革,其民一男二女,其畜宜鸟兽,其谷宜稻。河南曰豫州,其山镇曰华山,其泽薮曰圃田,其川荧、雒,其浸波、溠,其利林、漆、丝、枲,其民二男三女,其畜宜六扰,其谷宜五种。正东曰青州,其山镇曰沂山,其泽薮曰望诸,其川淮、泗,其浸沂、沐,其利蒲、鱼,其民二男二女,其畜宜鸡狗,其谷宜稻麦。河东曰兖州,其山镇曰岱山,其泽薮曰大野,其川河、泲,其浸卢、维,其利蒲、鱼,其民二男三女,其畜宜六扰,其谷宜四种。正西曰雍州,其山镇曰岳山,其泽薮曰弦蒲,其川泾、汭,其浸渭、洛,其利玉石,其民三男二女,其畜宜牛马,其谷宜黍稷。东北曰幽州,其山镇曰医无闾,其泽薮曰貕养,其川河、泲,其浸菑、时,其利鱼盐,其民一男三女,其畜宜四扰,其谷宜三种。河内曰冀州,其山镇曰霍山,其泽薮曰杨纡,其川漳,其浸汾、潞,其利松柏,其民五男三女,其畜宜牛羊,其谷宜黍稷。正北曰并州,其山镇曰恒山,其泽薮曰昭余祁,其川虖池、呕夷,其浸涞、易,其利布帛,其民二男三女,其畜宜五扰,其谷宜五种。”[48]

- 战国时期吕不韦《吕氏春秋·有始览》:“何谓九州?河、汉之间为豫州,周也。两河之间为冀州,晋也。河、济之间为兖州,卫也。东方为青州,齐也。泗上为徐州,鲁也。东南为扬州,越也。南方为荆州,楚也。西方为雍州,秦也。北方为幽州,燕也。”

- 东汉班固《汉书·地理志第八上》所载“周既克殷,监于二代而损益之,定官分职,改禹徐、梁二州合之于雍、青,分冀州之地以为幽、并。”

- 《晋书·卷十四·志第四·地理上》“帝尧时,禹平水土,以为九州。虞舜登庸,厥功弥劭,表提类而分区宇,判山河而考疆域,冀北创并部之名,燕齐起幽营之号,则书所谓肇十有二州,封十有二山者也。”

- 扬雄《十二州箴·并州牧箴》:“雍别朔方,河水悠悠。”

- 唐代魏征《晋书卷十四·志第四·地理上·凉州》:“凉州。案禹贡雍州之西界,周衰,其地为狄。秦兴美阳甘泉宫,本匈奴铸金人祭天之处。匈奴既失甘泉,又使休屠、浑邪王等居凉州之地。二王后以地降汉,汉置张掖、酒泉、敦煌、武威郡。其后又置金城郡,谓之河西五郡。汉改周之雍州为凉州,盖以地处西方,常寒凉也。”

- 扬雄《蜀都赋》“蜀都之地,古曰梁州。禹治其江,渟皋弥望,郁乎青葱,沃壄千里。”

- 扬雄《十二州箴·益州牧箴》云“岩岩岷山,古曰梁州。”

- 《华阳国志·巴志》:《洛书》曰“人皇始出,继地皇之后,兄弟九人,分理九州,为九囿。人皇居中州,制八辅。”华阳之壤,梁岷之域,是其一囿;囿中之国,则巴蜀矣。其分野,舆鬼、东井。其君,上世未闻。五帝以来,黄帝、高阳之支庶,世为侯伯。及禹治水命州,巴、蜀以属梁州。

- 《华阳国志·巴志》:“昔在唐尧,洪水滔天。鲧功无成,圣禹嗣兴,导江疏河,百川蠲修;封殖天下,因古九囿以置九州。仰禀参伐,俯壤华阳,黑水、江、汉为梁州。...及武王克商,并徐合青,省梁合雍,而职方氏犹掌其地,辨其土壤,甄其贯利,迄于秦帝。汉兴,高祖藉之成业。武帝开拓疆壤,乃改雍曰凉,革梁曰益。故巴、汉、庸、蜀属益州。”

- 《晋书卷十五·志第五·地理下》:“青州,案《禹贡》为海岱之地,舜置十二牧,则其一也。……徐州,案《禹贡》海岱及淮之地,舜十二牧,则其一也。……荆州,案《禹贡》荆及衡阳之地,舜置十二牧,则其一也。............扬州,案《禹贡》淮海之地,舜置十二牧,则其一也。……交州,案《禹贡》扬州之域,是为南越之土。……广州,案《禹贡》扬州之域,秦末赵他所据之地。”

- 西汉司马迁《史记·天官书》和东汉班固《汉书·天文志》皆说“角、亢、氐,兖州。房、心,豫州。尾、箕,幽州。斗,江、湖。牵牛、婺女,杨州。虚、危,青州。营室至东壁,并州。奎、娄、胃,徐州。昴、毕,冀州。觜觿、参,益州。东井、舆鬼,雍州。柳、七星、张,三河。翼、轸,荆州。”

- 《史记南越列传》“秦时已并天下,略定杨越,置桂林、南海、象郡。”《集解》张晏曰:“杨州之南越也。”索隐案“战国策云吴起为楚收杨越。”《正义》“夏禹九州本属杨州,故云杨越。”《汉书南粤传》“秦并天下,略定扬粤,置桂林、南海、象郡。”颜师古曰:“本扬州之分,故云扬粤。”

- 唐代魏征《晋书卷十四·志第四·地理上·司州》“司州。案《禹贡》豫州之地。及汉武帝,初置司隶校尉,所部三辅、三河诸郡。其界西得雍州之京兆、冯翊、扶风三郡,北得冀州之河东、河内二郡,东得豫州之弘农、河南二郡,郡凡七。”

- 《献帝起居注》曰:“建安十八年三月庚寅,省州并郡,复禹贡之九州。冀州得魏郡、安平、钜鹿、河闲、清河、博陵、常山、赵国、勃海、甘陵、平原、太原、上党、西河、定襄、雁门、云中、五原、朔方、河东、河内、涿郡、渔阳、广阳、右北平、上谷、代郡、辽东、辽东属国、辽西、玄菟、乐浪,凡三十二郡。省司隶校尉,以司隶部分属豫州、冀州、雍州。省凉州刺史,以并雍州部,郡得弘农、京兆、左冯翊、右扶风、上郡、安定、陇西、汉阳、北地、武都、武威、金城、西平、西郡、张掖、张掖属国、酒泉、敦煌、西海、汉兴、永阳、东安南,凡二十二郡。省交州,以其郡属荆州。荆州得交州之苍梧、南海、九真、交趾、日南,与其旧所部南阳、章陵、南郡、江夏、武陵、长沙、零陵、桂阳,凡十三郡。益州本部郡有广汉、汉中、巴郡、犍为、蜀郡、牂牁、越巂、益州、永昌、犍为属国、蜀郡属国、广汉属国,今并得交州之郁林、合浦,凡十四郡。豫州部郡本有颍川、陈国、汝南、沛国、梁国、鲁国,今并得河南、荥阳都尉,凡八郡。徐州部郡得下邳、广陵、彭城、东海、琅邪、利城、城阳、东莞,凡八郡。青州得齐国、北海、东莱、济南、乐安,凡五郡。”

- 《后汉书·李郃传》和帝即位,分遣使者,皆微服单行,各至州县,观采风谣。使者二人当到益部,投郃候舍。时夏夕露坐,郃因仰观,问曰:“二君发京师时,宁知朝廷遣二使邪?”二人默然,惊相视曰:“不闻也。”问何以知之。郃指星示云:“有二使星向益州分野 ,故知之耳。”

- 《后汉书·董扶传》灵帝时,大将军何进荐扶,征拜侍中,甚见器重。扶私谓太常刘焉曰:“京师将乱,益州分野有天子气。”焉信之,遂求出为益州牧,扶亦为蜀郡属国都尉,相与入蜀。

- 《晋书卷十四·志第四·地理上》:“司州,案《禹贡》豫州之地。……兖州,案《禹贡》济河之地,舜置十二牧,则其一也。……豫州,案《禹贡》为荆河之地。《周礼》:“河南曰豫州。”……冀州,案《禹贡》、《周礼》并为河内之地,舜置十二牧,则其一也。……幽州,案《禹贡》冀州之域,舜置十二牧,则其一也。……平州,案《禹贡》冀州之域,于周为幽州界……并州,案《禹贡》盖冀州之域,舜置十二牧,则其一也。……雍州,案《禹贡》黑水、西河之地,舜置十二牧,则其一也。……凉州,案《禹贡》雍州之西界……秦州,案《禹贡》本雍州之域……梁州,案《禹贡》华阳黑水之地,舜置十二牧,则其一也。……益州,案《禹贡》及舜十二牧俱为梁州之域,周合梁于雍,则又为雍州之地。……宁州,于汉魏为益州之域。”

- 唐代魏征《晋书卷十四·志第四·地理上·司州》:“魏氏受禅……司隶所部河南、河东、河内、弘农并冀州之平阳,合五郡,置司州。晋仍居魏都,乃以三辅还属雍州,分河南立荥阳,分雍州之京兆立上洛,废东郡立顿丘,遂定名司州”

- 《宋史·卷六十六·志第十九·五行四》 崇宁四年三月,铸九鼎,用金甚厚,取九州水土内鼎中。既奉安于九成宫,车驾临幸,遍礼焉,至北方之宝鼎,忽漏水溢于外。刘炳谬曰:“正北在燕山,今宝鼎但取水土于雄州境,宜不可用。”其后竟以北方致乱。

- 《宋名臣奏议·卷一百四十二》上徽宗论女真决先败盟 宋昭:“...或者又谓山后之民皆有思汉之心咸欲归顺,此尤诞妄之易见者,不唯北人为备日久山后之民往往徙居漠北,又自唐末至于今数百年间子孙无虑已易数世,今则尽为番种岂复九州中国旧民哉?皆由边臣用人无术,致探报者利于所得恣为诞谩,帅臣庸暗更加缘饰,妄议边事侥觊功赏。”

- 《宋史·卷四百八十七·列传第二百四十六·外国三·高丽》雍熙三年,出师北伐,以其国接契丹境,常为所侵,遣监察御史韩国华赍诏谕之曰:“朕诞膺丕构,奄宅万方,华夏蛮貊,罔不率俾。蠢兹北裔,侵败王略,幽蓟之地,中朝土疆,晋、汉多虞,夤缘盗据。今国家照临所及,书轨大同,岂使齐民陷诸犷俗?今已董齐师旅,殄灭妖氛。惟王久慕华风,素怀明略,效忠纯之节,抚礼义之邦。而接彼边疆,罹于虿毒,舒泄积愤,其在兹乎!可申戒师徒,迭相掎角,协比邻国,同力荡平。奋其一鼓之雄,戡此垂亡之寇,良时不再,王其图之!应俘获生口、牛羊、财物、器械,并给赐本国将士,用申赏劝。”

- 《三朝北盟会编·卷六》 宣和四年四月二十三日辛亥,童贯驻军高阳关,宣抚司揭榜示众。 榜曰:“幽燕一方本为吾境,一旦陷没几二百年,比者汉蕃离心、内外变乱,旧主未灭新君纂攘,哀此良民重罹涂炭,当司遵奉睿旨统率重兵巳次近边,奉辞问罪务在救民,不专杀戮,尔等各宜奋身早图归计,有官者复还旧次、有田者复业如初,若能身率豪杰别立功效即当优与官职、厚赐金帛,如能以一州一县来归者即以其州县任之,如有豪杰以燕京来献不拘军兵百姓虽未命官便与节度使、给钱十万贯、大宅一区,惟在勉力同心、背虏归汉,永保安荣之乐,契丹诸蕃归顺亦与汉人一等,已戒将士不得杀戮,一夫傥或昏迷不恭,当议别有措置应,契丹自来一切横敛悉皆除去,虽大兵入界,凡所须粮草及车牛脚乘并不令燕人出备,仍免二年税赋。”

- 《太宗皇帝实录·卷三十五》雍熙三年春正月丁酉,诏幽州吏民曰:“朕祗膺景命光宅中区,右蜀全呉尽在提封之内,东渐西被或归覆育之中,常令万物以由庚,毎耻一夫之不获,眷此北燕之地本为中国之民,晋汉已来戎夷窃据,迨今不复垂五十年,国家化被华夷恩覃动植,岂可使幽燕奥壤犹为被髪之郷,冠带遗民尚杂茹毛之俗!爰兴师律以正封疆,拯溺救焚聿从于民望,执讯获丑即震于皇威,凡尔众多冝体兹意,今遣行营都部署曹彬崔彦进等推锋直进振旅长驱,朕当续御戎车亲临寇境,径指西楼之地尽焚老上之庭,灌爝火之微宁劳巨浸,折春螽之股岂待隆车,应大军入界,百姓倍加安抚,不得误有伤杀及发掘坟墓焚烧庐舎斩伐桑枣虏掠人畜,犯者并当处斩,应收复城邑文武官皆依旧任,候平幽州日别加擢用,若有识机知变因事建功以节度防御团练刺史州降者即以本任授之,仍加优赏,军镇城邑亦如之,其郷县戸民,候平定日除二税外无名科率并当除放,凡在众庶当体朕怀。”

- 《燕云奉使录》曰:“宣和二年春二月诏遣中奉大夫右文殿修撰赵良嗣假朝奉大夫由登州泛海使女真,忠训郎王环副之,以计议依祖宗朝故事买马为名因议约夹攻契丹取燕蓟云朔等旧汉地复归于朝廷。”

- 《金史卷二·本纪第二》是月,宋使登州防御使马政以国书来,其略曰:“日出之分,实生圣人。窃闻征辽,屡破勍敌。若克辽之后,五代时陷入契丹汉地,愿畀下邑。”

- 《续资治通鉴长编·卷三十》 端拱二年, 右拾遗直史馆王禹偁奏议曰:“...五曰下哀痛之诏以感激边民。顷岁吊伐燕蓟,盖以本是汉疆,晋朝以来,方入戎地,既四海一统,诚宜取之。而边民蚩蚩,不知圣意,皆谓贪其土地,致北戎南牧。陛下宜下哀痛之诏,告谕边民,则三尺童子,皆奋臂而击敌矣。...”

- 《宋史·志第五十五·礼五·岳镇海渎之祀》秘书监李至言:“按五郊迎气之日,皆祭逐方岳镇、海渎。自兵乱后,有不在封域者,遂阙其祭。国家克复四方,间虽奉诏特祭,未著常祀。望遵旧礼,就迎气日各祭于所隶之州,长史以次为献官。”其后,立春日祀东岳岱山于兖州,东镇沂山于沂州,东海于莱州,淮渎于唐州;立夏日祀南岳衡山于衡州,南镇会稽山于越州,南海于广州,江渎于成都府;立秋日祀西岳华山于华州,西镇吴山于陇州,西海、河渎并于河中府,西海就河渎庙望祭;立冬祀北岳恒山、北镇医巫闾山并于定州,北镇就北岳庙望祭,北海、济渎并于孟州,北海就济渎庙望祭;土王日祀中岳嵩山于河南府,中镇霍山于晋州。

- 《辽史卷三十七·志第七·地理志一·上京道》:“ 帝尧画天下为九州。舜以冀、青地大,分幽、并、营,为州十有二。幽州在渤、碣之间,并州北有代、朔,营州东暨辽海。其地负山带海,其民执干戈,奋武卫,风气刚劲,自古为用武之地。太祖以迭刺部之众代遥辇氏,起临潢,建皇都;东并渤海,得城邑之居百有三。太宗立晋,有幽、涿、檀、蓟、顺、营、平、蔚、朔、云、应、新、妫、儒、武、寰十六州,于是割古幽、并、营之境而跨有之。”

- 《新五代史·卷七十三·四夷附录第二》显德六年夏,世宗北伐,以保大军节度使田景咸为淤口关部署,右神武统军李洪信为合流口部署,前凤翔节度使王晏为益津关部署、侍卫亲军马步都虞候韩通为陆路都部署。世宗自乾宁军御龙舟,艛船战舰,首尾数十里,至益津关,降其守将,而河路渐狭,舟不能进,乃舍舟陆行。瓦桥淤口关、瀛莫州守将,皆迎降。方下令进攻幽州,世宗遇疾,乃置雄州于瓦桥关、霸州于益津关而还。周师下三关、瀛、莫,兵不血刃。述律闻之,谓其国人曰:“此本汉地,今以还汉,又何惜耶!”

- 《辽史本纪第二十九·耶律延禧》保大四年,天祚既得林牙耶律大石兵归,又得阴山室韦谟葛失兵,自谓得天助,再谋出兵,复收燕、云。大石林牙力谏曰:“自金人初陷长春、辽阳,则车驾不幸广平淀,而都中京;及陷上京,则都燕山;及陷中京,则幸云中;自云中而播迁夹山。向以全师不谋战备,使举国汉地皆为金有。国势至此而方求战,非计也。当养兵待时而动,不可轻举。”不从。

- 《三朝北盟会编·卷一》良嗣见于延庆殿,上亲临轩慰劳礼异,上问所来之因,即奏曰:“臣国主天祚皇帝耽酒嗜音禽色俱荒、斥逐忠良任用群小,远近生灵悉被苛政,比年以来有女真阿骨打者知天祚失德,用兵累年,攻陷州县,加之溃卒寻为内患,万民罹苦,辽国必亡,愿陛下念旧民遭涂炭之苦,复中国往昔之疆,代天谴责以顺伐逆,王师一出必壶浆来迎,愿陛下速行薄伐,脱或后时恐为女真得志,盖先动则制人后动则制于人。”上嘉纳之,遂赐姓赵,授朝请大夫,秘阁待诏。

- 《辽史卷四十五·志第十五·百官志一》:“至于太宗,兼制中国,官分南、北,以国制治契丹,以汉制待汉人。国制简朴,汉制则沿名之风固存也。辽国官制,分北、南院。北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。”

- 《辽史卷四十七·志第十七上·百官志三·南面一·南面朝官》:“辽有北面朝官矣,既得燕、代十有六州,乃用唐制,复设南面三省、六部、台、院、寺、监、诸卫、东宫之官。诚有志帝王之盛制,亦以招徕中国之人也。”

- 《三朝北盟会编·卷四》金人国书:“七月日大金皇帝谨致书于大宋皇帝阙下,隔于素昧未相致于礼容酌以权宜在交驰于使传期计成于大事,盍备露于信华,昨因契丹皇帝重遭败衄,竟是奔飞京邑立收人民坐获告和备礼册上为兄,理有未宜斥令更饰,不自惟度尚有夸淹,致亲领甲兵恭行讨伐,途次有差到朝奉大夫赵良嗣、忠训郎王环等奏言奉御笔据燕京并所管州城原是汉地,若许复旧,将自来与契丹银绢转交可往,计议虽无国信,谅不妄言,已许上件所谋燕地并所管汉民外据诸邑及当朝举兵之后皆散到彼处余人户不在许数,至如契丹虔诚请和听命无违必不允应,若是将来举军贵朝不为夹攻,不能依得已许为定从于上京,巳曾遣回转赴燕路,复为敌人远背孽畜多疲已还士马,再命使人用报前由,即日据捉到上京盐铁使苏寿吉、留守同知王民效、推官赵拱等俱贯燕城内,摘苏寿吉先行付去,请发国书备言,银绢依准与契丹数目岁交,仍置榷场,及取前人家属并余二员即当依应具形别幅,冀亮遐悰,令属秋初,善绥多福,有少礼物具诸别录,今差勃堇斯刺习鲁充使、大迪乌高随充副同回前去,专奉书披陈不宣谨白。”

- 《宋史·卷三百三十五·列传第九十四·种师道》 以武功大夫忠州刺史泾原都钤辖知怀德军。夏国画境,其人焦彦坚必欲得故地,师道曰:“如言故地,当以汉、唐为正,则君家疆土益蹙矣。”彦坚无以对。

- 《宋名臣奏议·卷一百三十四》 上仁宗和守攻备四策 范仲淹等:“...盖汉多叛人陷于穷漠,衣食嗜好皆不如意,必以苻坚刘元海元魏故事日夜游说元昊使其侵取汉地而以汉人守之,则富贵功名衣食嗜好得如其意,乃知非独元昊志在侵汉,实汉之叛人日夜为贼之谋也。...”

- 《宋名臣奏议·卷一百三十五》上仁宗河北守御十三策 富弼:“...臣上之所陈西北形势乃唐室以前夷狄之事也,其后契丹自得燕蓟以北拓跋自得灵夏以西,所生英豪皆为其用,得中国土地役中国人民称中国位号立中国家属任中国贤才读中国书籍用中国车服行中国法令,是二冦所为皆与中国等而又劲兵骁将长于中国,中国所有彼尽得之,彼之所长中国不及,我当以中国勍敌待之,庶几可御,岂可以古之夷狄待二冦耶?...”

- 《大明太祖高皇帝实录卷之一百四十二》 洪武十五年...曰:“云南之地其民尚兵,上古以为遐荒,中古禹迹所至以别中土,故属梁州之域”

- 《夜航船·卷二·疆域·吴越疆界》:“古扬州所辖之地,南直隶、浙江、福建、广东、广西、江西,凡六省。”

- 《皇明经世文编·卷之一百九·辽东》:“虞舜以冀青地广,始分冀州东北医无闾之地为幽州,又分青州东北辽东等处为营州。国朝自山海关以东置辽东镇,周回数千里,葢兼古幽营之地而有之,设都司一、卫二十有五、州所各二,以控制之...”

外部链接

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads