热门问题

时间线

聊天

视角

三教合流

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

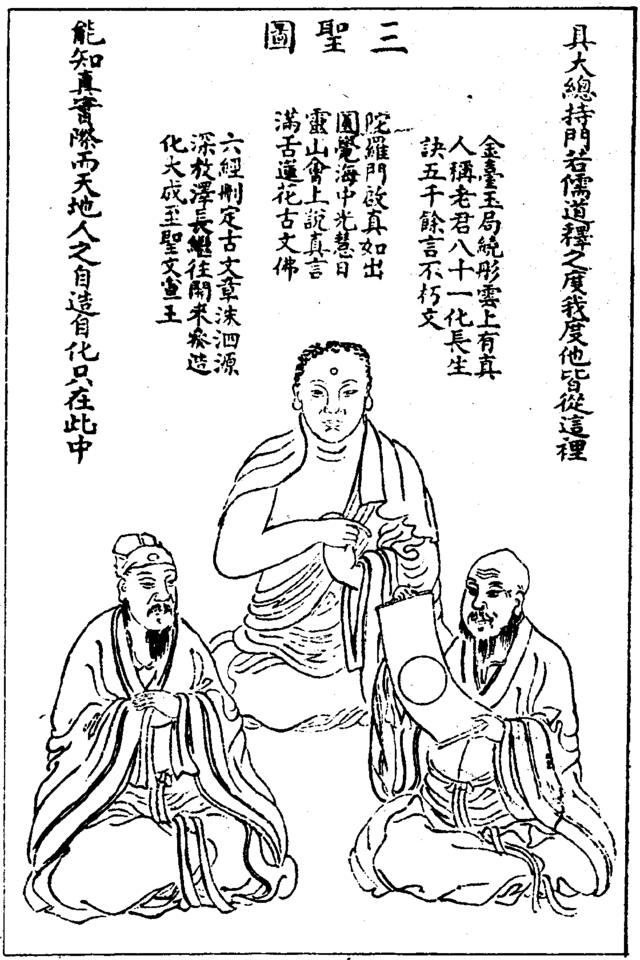

三教合流,又称释道儒三教合一、三教归一,是指中国自宋朝、明朝以来,佛教、道教与儒家三种思想体系相互交融的现象。此种思想融合不仅反映在哲学理论层面,亦深刻影响中国民间信仰的发展,形成具有包容性与多元特质的宗教文化。

此条目可能包含原创研究。 |

此条目过于依赖第一手来源。 |

在历史进程中,三教之间的界线逐渐模糊,三教皆有名家主张“三教同源”或“三教一理”,此种趋势促使释、道、儒在教义、仪式及实践上相互融汇,例如儒家吸收佛教的心性论,道教以禅宗术语来阐述修炼之法,佛教亦采用易学和道教概念来开示法要。

三教合流的影响延伸至民间社会,信徒往往同时尊奉三教神祇或圣贤,形成混合型的信仰模式。此现象体现中国宗教文化的灵活性,并成为东亚文化圈宗教发展的特征之一。学术界有意见认为,三教合流标志着中国传统思想进入新的整合阶段,对后世宗教与哲学思想产生了不少影响。

Remove ads

定义

“三教”的说法在东汉时期就已经出现。“三教合流”的说法据说由南北朝时期的医学家、道教学者陶弘景较先提出。

古代道教的上清派、灵宝派有类似佛教的轮回、觉悟等思想。正一道用真言、咒语、手印等行使符箓和法术。净明道更主张,忠敬、孝悌有成,即为神仙。

兴起于唐、宋的道教祖师锺离权、吕洞宾的金丹大道传承,包括南宗、北宗,以及张三丰祖师一系,都主张三教合一。他们认为,道、佛、儒三教只是外表和使用的名词术语不同,实际都是指向同一真理,殊途同归。他们的丹道著作里,不仅混合使用道、佛、儒三教的概念和术语,还大量使用《易经》、干支、阴阳、五行、八卦、占星等多个领域的理论和术语,从中不但传达出三教合一思想,更表现出对多个知识体系的融会贯通。在日常修行中,他们学习道、佛、儒三教的经典,并且劝人行善积德,又劝人修道、超脱轮回而成仙。

宋、明以后,佛道混同的情况非常显著。道教将佛教的一些菩萨纳入其神仙体系,例如观音菩萨在道教里被称为慈航真人。另一方面,道教的关圣帝君等也成为佛教崇祀的护法神。

值得注意的是,古代有些儒者,如韩愈、司马光排斥佛教,反对三教合一。但程朱理学于南宋兴起后,反对声浪渐消,佛、道融合更速。

Remove ads

景点

山西著名的悬空寺有“三教殿”主殿,内供奉释迦牟尼佛、老子、孔子的塑像。

四大石窟中的大足石刻主要内容就是三教合流。少室山安阳宫主殿洞内祀孔子、老子、释迦牟尼佛,门上书:“才分天地人总属一理,教有儒释道终归一途。”

广州圆玄道观内有三圣殿,供奉释、道、儒三教圣人,中座为释迦牟尼佛,左座为太上老君,右座为孔子,三教同堂。另外还有观音殿,供奉观音菩萨,道教称为慈航真人。圆玄道观内的一些对联,也表达了三教合一思想。

宗教界观点

道教祖师锺离权、吕洞宾一系的金丹大道传承,包括道教南宗、北宗,以及张三丰祖师的派系,都主张三教合一。他们认为,道、佛、儒三教,虽然外表以及采用的名词、术语不同,但其实都是指向同一真理。他们的丹道著作里,多次表达了这种观点。例如:

刘海蟾祖师《还丹破迷歌》云:

真个佛法便是道,一个孩儿两个抱。

老释以性命学开方便门,教人修种以逃生死。释氏以空寂为宗,若顿悟圆通,则直超彼岸,如其习漏未尽,则尚徇于有生。老氏以炼养为真,若得其要枢,则立跻圣位,如其未明本性,则犹滞于幻形。其次,《周易》有穷理尽性至命之辞,《鲁语》有毋意必固我之说,此又仲尼极臻乎性命之奥也。然其言之常略而不至于详者,何也?盖欲序正人伦,施仁义礼乐之教,故于无为之道未尝显言,但以命术寓诸《易》象,性法混诸微言耳。至于《庄子》推穷物累逍遥之性,《孟子》善养浩然之气,皆切几之。迨夫汉魏伯阳引《易》道交构之体,作《参同契》以明大丹之作用,唐忠国师于语录,首叙老庄言以显至道之本末,如此,岂非教虽分三,道乃归一。

故三教圣人,以性命学开方便门,教人熏修,以脱生死。

儒家之教,教人顺性命以还造化,其道公。

禅宗之教,教人幻性命以超大觉,其义高。

老氏之教,教人修性命而得长生,其旨切。

教虽分三,其道一也。

儒之圣教曰:安汝止,钦厥止,艮其止,止其所,缉熙敬止,在止至善。黄中通理,正位居体,思不出位,立不易方,居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。浑然在中,粹然至善。诚尽处腔子,里乐处方寸。神明之舍,道义之门,活泼泼地,乐在其中。肫肫其仁,渊渊其渊,浩浩其天,天下归仁,退藏于密,何思何虑之天,不识不知之地。难以悉纪,要而言之,无非为此性命之道也。

道之玄教曰:玄牝之门,天地之根,生身处,复命关,金丹之母,玄关之窍,凝结之所,呼吸之根。甲乙坛,戊己户,心源性海,灵府灵台蓬莱岛。朱砂鼎、偃月炉、神室,气穴、土釜、谷神、灵根、把柄、坎离交媾之乡,千变万化之祖,生死不相关之地,鬼神觑不破之机。难以悉纪,要而言之,无非为此性命之道也。

释之禅教曰:不二法门、甚深法界、虚空藏、寂灭海、真实地、总持门。彼岸、净土、真境心地、极乐国。如来藏、舍利子、菩萨地、光明藏、圆觉海、般若岸、法王城、西方、天堂、空中、真际、这个、三摩地、华藏海,陀罗尼门、不动道场、波罗蜜地,难以悉纪。要而言之,无非为此性命之道也。

儒曰:存心养性。道曰:修心炼性。释曰:明心见性。心性者,本体也。

儒之执中者,执此本体之中也。道之守中者,守此本体之中也。释之空中者,本体之中本洞然而空也。

道之得一者,得此本体之一也。释之归一者,归此本体之一也。儒之一贯者,以此本体之一而贯之也。

余于是而知:不执中、不一贯,其能圣而孔子乎?不守中,不得一,其能玄而老子乎?不空中、不归一,其能禅而释迦乎?唯此本体。以其虚空无朕,强名曰中;以其霹出端倪,强名曰一。然而中即一之藏也,一即中之用也。

故天得此而天天,地得此而地地,人得此而人人。而天地人之大道,原于此也。

皇得此而皇皇,帝得此而帝帝,王得此而王王。而皇帝王之大道,原于此也。

圣得此而圣圣,玄得此而玄玄,禅得此而禅禅。而圣玄禅之大道,原于此也。

Remove ads

《圆悟佛果禅师语录》(大正藏 1997)云:

修禅道人,随身卓庵,取名于佛果、老子,因与名之若虚,乃会三为一也,而不出本分事及禅教。永嘉云:“体若虚空没涯岸”,佛经云:“佛真法身犹若虚空”,混元云:“深藏若虚”,宣尼云:“实若虚”。云一滴滴水一滴滴冻,只么平常,表里空洞;根尘绝偶,六门互用;快住此庵,十八不共;要戏罅隙,灼然无缝,应物非缘,谁为幻梦。《白云祖师初学记》(续藏经 X1253)云:

孔子太极太素,孟子养浩为真, 庄子参寥宴默,老子万物归根。 更有多般名目,理实无形无名。《无准师范禅师语录》(续藏经 X1382)云:

诸人还见释迦、老子么?其或未然,却听山僧分明为汝指出:迟日江山丽,春风花草香。泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。《宏智禅师广录》(大正藏 2001)云:

诸禅德,还知根根、尘尘、在在、处处,尽是释迦、老子受用处么?若于转处不留情,繁兴永处那伽定。《明觉禅师语录》》(大正藏 1996)云:

院又问:“三教中,那教最尊?”师乃起,侧身而立。院云:“有口何不道?”师云:“对夫子难言”。《大慧普觉禅师语录》(大正藏 1998A)云:

此是从上诸圣大解脱法门,无边无量,无得无失,无默无语,无去无来,尘尘尔刹刹尔,念念尔法法尔,只为众生根性狭劣,不到三教圣人境界,所以分彼分此。《大慧普觉禅师语录》(大正藏 1998A)云:

三教圣人立教虽异,而其道同归一致,此万古不易之义。然虽如是,无智人前莫说,打尔头破额裂。

《增壹阿含经.卷第一》云:

自归能仁第七仙,演说贤圣无上轨。《大方广佛华严经.卷第十二》云:

如来于此四天下中,或名:一切义成,或名:圆满月,或名:师子吼,或名:释迦牟尼,或名:第七仙,或名:毘卢遮那,或名:瞿昙氏,或名:大沙门,或名:最胜,或名:导师……。如是等,其数十千,令诸众生各别知见。

也有一些禅师,虽然没有直接表达三教合一的观点,但写出来的感悟,与《道德经》里对“道”的描述完全一致。例如傅大士的偈颂:

有物先天地,无形本寂寥。能为万象主,不逐四时凋。

这段文字,与《道德经》里写的“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,字之曰道。”高度一致。

《虚云和尚开示录》里,对此偈颂的解释是:

师开示云:“傅大士曰:‘有物先天地,无形本寂寥;能为万象主,不逐四时凋。’此物即诸法实相,一切含生所同具,在凡不灭,在圣不增,所谓心佛众生,三无差别。众生若能放下识情,显了真性,即是见性成佛。上根利器之人,一闻即悟,即悟即证,不假修为,说修行都是不得已也。”

Remove ads

道教的主要概念是“道”,按照道教经典的描述,“道”在开天辟地之前已经存在,其无形无象,看不见、摸不著,但却是创生宇宙万物的根本力量,可以被称为天地之母。“道”永恒存在、无处不在,恒常不变,不可染污、不可败坏、不可摧毁。[1][2][3]

佛教认为,万事万物的真正本质是“真如”[4][5],或者叫“实相”[6]、“法身”[7][8][9]、“法性”、“如来藏”、“空”、“般若波罗蜜多”[10][11]等等。根据佛教经典,真如,或者叫法身,无形无象、无边无际,遍布宇宙,永恒自在,不可染污、不可败坏、不可摧毁。其恒常不变,如如不动,同时又显化出宇宙万事万物。[12][13][14][15][16]

这样一对比,会发现道教的“道”,与佛教的真如、实相,在概念定义上完全一致。所以,众多道教、佛教祖师认同三教合一,是有理论依据的。

根据道教经典,“道”会显化出各种神、仙、圣人等等,来到世间,启悟、接引众生,而老子,就是“道”的化身之一。[17][18]

另一方面,按照佛教理论,法身佛会显化出各种佛、菩萨、天神、圣人等等,来度化众生[19][20][21],而释迦牟尼佛,就是法身佛大日如来显现出来的应身之一。[22][23]

既然道教、佛教都认为,至高真理可以显化出各种佛、菩萨、神、仙、圣人等等,来度化众生,而且道教、佛教对至高真理的描述,又完全一致,那自然可以推导出,同一至高真理,显化出各个宗教的教主、圣人等等,来度化众生。这就是三教合一的理论根源。

学术界观点

宗教学家王羿博在一篇论文中探讨了佛性与道性这两个概念之间的异同,王羿博声称,在隋唐时期,佛教正式被与儒道两教置于同一视野之中,即所谓的三教,面对儒道两教所提出的抨击意见,佛教发展出了关于佛性的观念,其与儒道两教所认可的人性论不太相容,而早在南北朝时期,在本体论意义上的道性这个概念便已经得到相关的论证,面对佛教在关于佛性、众生性的理论这个方面上所发起的挑战,道教也发展了道性论作为回应,道性论被视为道体论的一种升华,佛教关于佛性的思想具独特性,但道教关于道性的思想很大程度上源自关于佛性的思想[24]。

在关于两个概念之间的差别这个方面上,王羿博声称,大乘佛教认为人法两空,在佛教教义中,佛性是众生觉悟成佛之性,而道教有婆罗门教式的本际这个概念和认为有能够体验万法的自我,在道教教义中,道外在于众生且生出了万物,这些差异导致道教无法全盘吸收佛教的相关思想,道性论被用来解答相关问题,另外,佛性只是因佛教为突显自身的教义与儒道两教的教义之间的差别一事而被强调,道性却是道教所发展出来的哲学理论的相关首要概念,佛道两教之间的斗争及交互为中华文化的发展作出了贡献[24]。

Remove ads

其他国家的宗教融合现象

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads