热门问题

时间线

聊天

视角

第9号交响曲 (贝多芬)

贝多芬所作带合唱的交响曲 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

D小调第9号交响曲,作品125,是贝多芬于1818至1824年间创作的四乐章交响曲,也是他完成的最后一部交响曲。该作品是古典音乐中最为人所熟知的作品之一。

本条目存在以下问题,请协助改善本条目或在讨论页针对议题发表看法。

|

该作品篇幅宏大,演奏全曲需约一小时。贝多芬也是首个在交响曲中使用人声的主流作曲家。末乐章的歌词由德国诗人弗里德里希·席勒的《欢乐颂》(An die Freude)中部分诗句改编而成。该作品的别称“合唱”由此而来。

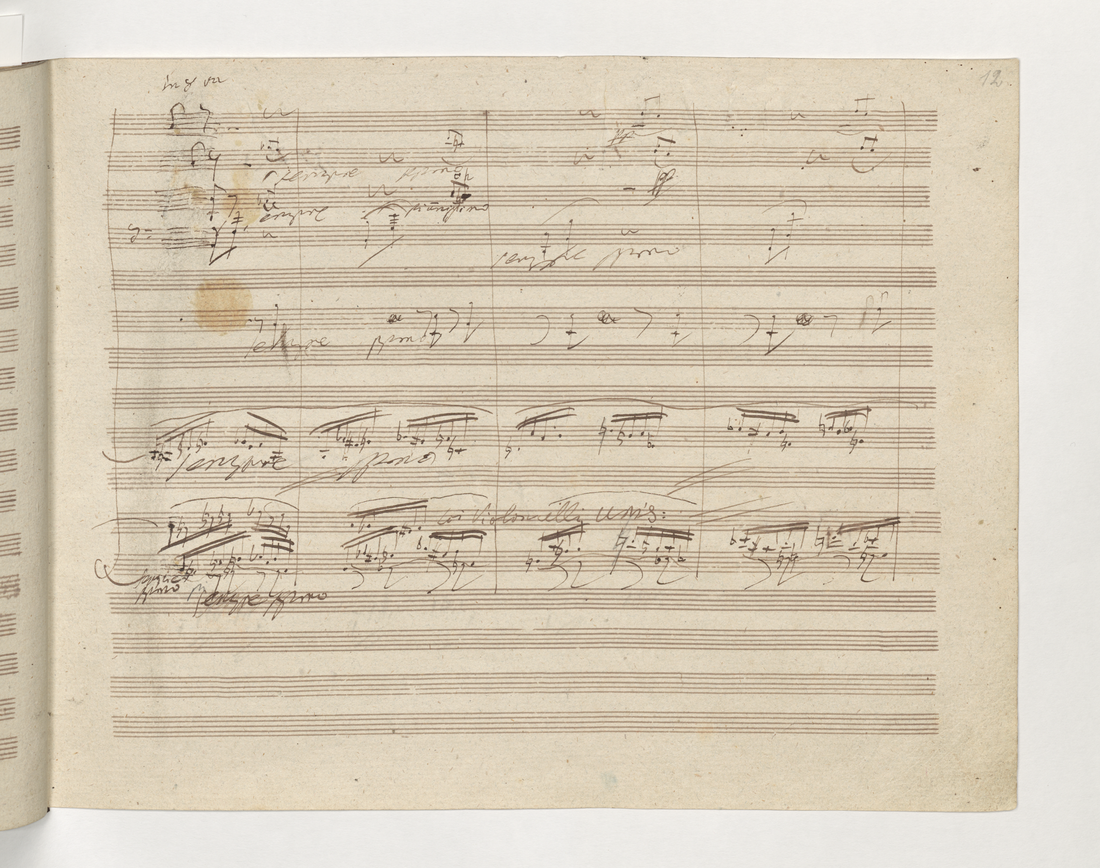

时至今日,第9号交响曲仍在世界文化界有相当重要的地位,尤其该曲第4乐章部分乐段经指挥家赫伯特·冯·卡拉扬整理后,以《欢乐颂》(Ode to Joy)之名成为欧洲联盟和欧洲委员会的会歌。于2003年,交响乐的手稿在伦敦的苏富比拍卖行以330万美元的天价售出,印证了其价值。正如苏富比的手稿部负责人史提芬·路博士(Dr. Stephen Roe)指出:“这是人类的一大创举,足以和莎士比亚的《哈姆莱特》与《李尔王》平起平坐”。另外,联合国教科文组织亦于2001年9月4日将柏林国立图书馆收藏的第9号交响曲手稿列入“世界记忆名录”当中。2016年,《BBC音乐杂志》对151位指挥家做访谈统计,贝多芬第9号交响曲被评为“史上最伟大的交响曲”第二位[1]。

Remove ads

历史

此交响曲最初由伦敦爱乐协会(The Philharmonic Society of London,今皇家爱乐协会)于1817年委托贝多芬创作。贝多芬于1818年开始创作,1824年初完成全曲。此时其第8号交响曲已出版达十二年之久。早于1793年,贝多芬便试图为席勒的《欢乐颂》谱曲,但草稿已经散佚。贝多芬之前的一些作品也为此作品奠下了基础。1810年代初,贝多芬在草稿本中写下了一些乐思。第二乐章谐谑曲的旋律可追溯到贝多芬作于1815年的一首赋格。

1808年创作的《合唱幻想曲》,形式上与钢琴协奏曲相似,在最后也加入了合唱和独唱;与该作品一样,人声的旋律先由器乐奏出,而该旋律与第9号交响曲亦有类似之处。往更早看,《合唱幻想曲》的主题亦在1795年左右的一首名为“回馈的爱”的歌曲中有所体现。[2]

末乐章声乐的导入部,对贝多芬而言是一大难题。贝多芬的朋友安东·辛德勒(Anton Schindler)后来回忆道:“当他开始创作第4乐章时,(他心里)出现了前所未有的挣扎。他致力找出一个适当的方式,引出席勒的《欢乐颂》。一天,他走进一个房间,大声叫道‘我找到了,我刚刚找到了’。接著他给我看了草稿,上面写著‘让我们为不朽的席勒唱出颂歌’。”然而这句话也没有出现在最终版本上。贝多芬之后也不断修改了这部分,最终才成为今日的引子。

Remove ads

贝多芬原打算在柏林进行作品的首演,因为他认为维也纳的音乐品味已被罗西尼等意大利作曲家独占。但他还是听从了朋友的意见,将首演地点定为维也纳。

第9号交响曲于1824年5月7日在维也纳肯恩顿门大剧院首演,由维也纳皇家宫廷歌剧院管弦乐团及合唱团演奏,迈克尔·乌姆劳夫(Michael Umlauf)指挥,贝多芬亦在台上监督。然而乌姆劳夫亲见贝多芬两年前指挥《菲岱里奥》排练的窘况,故要求乐手无视贝多芬的指示;贝多芬仅在乐章开头打拍子,给出速度,中间翻谱而已。女高音与女低音部分由两位新秀韩妮耶特·松塔格(Henriette Sontag)和卡罗琳·昂葛尔(Caroline Unger)担当。同时首演的还有贝多芬的《向大厦献礼序曲》和《庄严弥撒》的前三部分。由于这是贝多芬十二年来首次向公众亮相,所以音乐厅内熙熙攘攘。

关于第9号交响曲首演的花絮有很多。据当时的听众称,乐队并没有完全准备充足;之前仅进行了两次总排练。除此之外,首演大获成功。贝多芬的动作十分富有激情,据小提琴乐手约瑟夫·伯姆(Josef Böhm)描述道:“他好像想演奏所有的乐器,为整个合唱团歌唱。”其力度指示倒受到了乐手的遵从。观众鼓掌时刻有不同说法,一是第2乐章谐谑曲之后,二是全曲结束时。但共同的一点是当时气氛十分热烈,掌声雷动,欢呼经久不息;观众起立达五次之多,空中飞舞著手帕、帽子。据称贝多芬的速度比乐队要慢,所以最后是女低音将他扶转过身来,才看见了这一盛况。当时皇室最高成员也不过要三次站立致礼;站立五次被认为是很不妥当的。甚至连警察都来维持秩序,企图制止观众不断地起立。贝多芬事后感动万分。

然而5月23号的演出却远没有那么受欢迎。当时亦有对该作品的负面评价,批评其不协和之处。[3]

分析

该作品共四个乐章,完整的速度标记如下:

- 不太快的快板,有些庄严地

- 谐谑曲:很快的甚快版—急板

- 很慢且如歌的慢板—中庸的行板—原始速度—中庸的行板—慢板—同样的速度

- 急板—不太快的快板—原始速度—甚快版—原始速度—如歌的慢板—原始速度—非常快的快板—急板—非常快的快板—进行曲般的—非常快且活泼的快板—庄严的行板—不太慢的慢板—有力的快板,一直重击的—不太快的快板—最急板—庄严的—最急板

全曲长约65分钟左右,为同期作品最长者。贝多芬将谐谑曲放在慢乐章之前,革新了传统交响乐曲式,为一大创举(尽管他在其它作品中也曾这样处理)。

Remove ads

首乐章为奏鸣曲式。![]()

![]() 拍。不太快的快板。其开头是16小节的引子,由弦乐震音和标注特弱的下降动机组成,似乎由乐队调音声音中找到灵感,并自然地转到D小调主题上。次要主题调性为B♭大调。呈示部有两个小结束句。发展部对主题动机的变化持续而有逻辑,其中还有一段赋格,高潮重复了引子的动机,但变为了特强。再现部几乎完全不变。尾声很长,有一悲凉的半音下降,低音不变,重复七次,格外引人注目。该乐章被瓦格纳评为“恐怖的进行曲”。其情绪阴郁狂暴,气势排山倒海,高潮部分定音鼓的强奏、以及多次出现的悲剧性下降音型,都增强了其感染力。

拍。不太快的快板。其开头是16小节的引子,由弦乐震音和标注特弱的下降动机组成,似乎由乐队调音声音中找到灵感,并自然地转到D小调主题上。次要主题调性为B♭大调。呈示部有两个小结束句。发展部对主题动机的变化持续而有逻辑,其中还有一段赋格,高潮重复了引子的动机,但变为了特强。再现部几乎完全不变。尾声很长,有一悲凉的半音下降,低音不变,重复七次,格外引人注目。该乐章被瓦格纳评为“恐怖的进行曲”。其情绪阴郁狂暴,气势排山倒海,高潮部分定音鼓的强奏、以及多次出现的悲剧性下降音型,都增强了其感染力。

谐谑曲,![]()

![]() 拍。很快的甚快版。贝多芬首次在交响曲中将谐谑曲放到第二乐章的位置。该乐章有非常著名的八度跳跃开头,以及令人印象深刻的定音鼓的独奏,贝多芬利用库格曲式呈现完整主题,音乐的张力随著声部的增加而不断提升。乐章中段(急板),则由乐团合奏、法国号及双簧管的独奏呈现旋律的美好。长号在此部分中第一次出现。之后再现前段落,然后再现中段,最后则以极为戏剧化的瞬间情绪变化做出结尾。真是一首好听又美妙的歌曲。

拍。很快的甚快版。贝多芬首次在交响曲中将谐谑曲放到第二乐章的位置。该乐章有非常著名的八度跳跃开头,以及令人印象深刻的定音鼓的独奏,贝多芬利用库格曲式呈现完整主题,音乐的张力随著声部的增加而不断提升。乐章中段(急板),则由乐团合奏、法国号及双簧管的独奏呈现旋律的美好。长号在此部分中第一次出现。之后再现前段落,然后再现中段,最后则以极为戏剧化的瞬间情绪变化做出结尾。真是一首好听又美妙的歌曲。

慢乐章,回旋及变奏曲式。很慢且如歌的慢板。该乐章向来以平缓华贵、美丽动人著称。在前半部分,木管及弦乐的互动有如巴洛克时期的四部合唱,而后半部分也有大齐奏和强烈的铜管音效。

末乐章,急板,变奏曲式。该乐章中加入人声,效果类似清唱剧,结构也可以明显地分成二个部块:

- 序奏

首先由定音鼓和管乐奏出一个如暴风雨般急促的导奏作为开头,后由大提琴和低音提琴演奏出宣叙调旋律,然后又再出现暴风雨般的乐句,其后大提琴和低音提琴再度演奏出宣叙调旋律,最后由管乐接驳至第二部份。

接著则是之前三个乐章的主题依序重现(中间都有大提琴的旋律),但都被猛烈打断,后来打断和主题逐渐统合为一,最后由管乐奏出“欢乐颂”主题,但很快被打断,然后进入第三部份。

第92小节起,由低音到高音的声部诠释“欢乐颂”主题。先是由大提琴和低音提琴悄悄奏出,然后接棒给中提琴和低音管,之后是第一和第二小提琴,最后则接给管乐营造此部分的最高潮,最后由长笛和双簧管演奏出抒情的旋律,突然间被打断然后进入第四部份。

- 主要部分

第208小节起,是整个乐章的核心部分。以下可以分为六段。

第一部分,由定音鼓引导乐团重现先前爆裂急促的导奏(这次加入了弦乐),然后由独唱低男中音唱出宣叙调旋律,以及“欢乐颂”主题。

第二部分中,主题被合唱、独唱、乐团装饰、变形,并在高亢的齐声歌唱中结束。

第三部分以军乐形式奏出,主题动机与先前相同,但节奏由![]()

![]() 拍变成了

拍变成了![]()

![]() 拍,调性也从D大调变成B♭大调,富于土耳其风格。首先由低音管和大鼓奏出固定的节奏,然后三角铁、钹和木管轻巧的加入,以及小提琴、小号在后点缀,更增添趣味性,之后则是独唱男高音加入。整体富有节奏感。

拍,调性也从D大调变成B♭大调,富于土耳其风格。首先由低音管和大鼓奏出固定的节奏,然后三角铁、钹和木管轻巧的加入,以及小提琴、小号在后点缀,更增添趣味性,之后则是独唱男高音加入。整体富有节奏感。

第四部份标记为“庄严的行板”。首先先由低音长号、低音弦乐、男声奏(唱)出庄严的旋律,后再由高音声部和女声升华之。

第五部分是一个双主题赋格,音乐得以升华。经过了一大高潮,音乐再次平缓下来。乐团和合唱让“欢乐颂”主题以卡农曲式现身,之后则是四位独唱家的慢板四重唱。

结尾是为宏大的尾声,以“拥抱吧,万民”主题为中心,历经最急版、庄严的等几般情绪转折,最后在欢乐至极、轰鸣般的结尾中画下句点。[4][5][6]

- 歌词

席勒原诗《欢乐颂》中没有的文字,即贝多芬自己添加者,以斜体标注。

Remove ads

当代诠释

贝多芬对其交响曲都做了速度标示。但现代的指挥家常常不遵循这些标示,在慢乐章演奏得更慢些,在末乐章军乐部分又更快些,并做了一些其它修改,例如将第一乐章的“回原速”推迟。但一些本真主义指挥还是忠实于贝多芬的原意,褒贬不一。

后人对配器也有修改,来降低演奏难度,或音响更为流畅。如对圆号与小号的一些处理,避免了过大的跳跃;对长笛和小提琴的处理,取消了别扭的行进。

古斯塔夫·马勒对该作品进行的配器修改相对著名。他使一些管乐部分增加了一倍,以和现代的大规模弦乐队相协调。他认为贝多芬如果在现代,亦会做此处理。[8]

- 1942年4月19日,威廉·富特文格勒指挥柏林爱乐乐团于为庆祝希特勒53岁生日而作的演出,被后人称为“黑色贝九”。

- 1951年7月29日,在二战后拜罗伊特音乐节之重开音乐会上,仍由富特文格勒指挥该交响曲。

- 托斯卡尼尼于1952年录音的演出被NBC新闻的多个节目使用。

- 伦纳德·伯恩斯坦于1989年圣诞节为纪念柏林墙的倒塌所作的演出有独特的政治意义。他用“自由”代替了原作中的“欢乐”。演奏者云集了德国、苏联、美国、英国、法国的多个乐团和独唱者。[9][10]

- 小泽征尔于1998年冬奥会开幕式上指挥了全部的第4乐章,乐手来自五大洲。

- 卡尔·伯姆指挥维也纳爱乐乐团于1981年所作的录音长达79分钟,是最长的演出之一。

- 2022年冬季奥林匹克运动会闭幕式中运动员入场的背景音乐为第四乐章,即《欢乐颂》。[11]

影响

贝多芬之后的许多浪漫乐派作曲家都受该作品影响。

- 1831年复活节,华格纳将该作品改编为钢琴独奏。由于钢琴无法演奏所有的声部,所以华格纳的取舍也有其自己的特色。之后,华格纳在巴黎听闻弗朗索瓦·阿贝涅克指挥的演出,这场成功的演出筹备了整整一年,对在场的华格纳产生了极大的影响[12]:9。

- 勃拉姆斯的第1号交响曲末乐章主题与“欢乐颂”主题很相似。据说勃拉姆斯对此的回应是“笨蛋都看得出来”,因而可能是有意为之。又,勃拉姆斯的这部作品被誉为“贝多芬第10号交响曲”。[13]

- 布鲁克纳的第3号交响曲中,也运用了半音构成的四度,与该作品首乐章尾声基本相同。

- 马勒的第1号交响曲首乐章的开头处,可能是在模仿该作品开头的织体和氛围。

- 德弗札克的第9号交响曲“自新大陆”第3乐章,对该作品谐谑曲致敬,尤其是下降的四度和鲜明的定音鼓音响。[14]

在其它领域该作品亦有相当大的影响:

- 该作品对CD的发展也起了很大作用。当初飞利浦与索尼公司都计划用播放时间60分钟的较小光盘,但最终使用了直径12厘米,因为时任索尼副社长大贺典雄主张这能装下当时第9号交响曲最长的录音,富特文格勒1951年指挥的74分钟版。[15] 然而也有说法称事实并不是这么浪漫,容量的巧合只是牵强附会的理由。[16][17]

- 在小说和电影《发条橙》中,该作品都处于重要地位,是主人公最喜爱的音乐作品之一。

- 冷战期间德国分裂时,1956年至1964年间,欢乐颂曾作为其奥运会联合队的队歌。[18]

- 1972年,欢乐颂的音乐(无歌词)被采用为当时的欧洲共同体(现欧盟)之歌,1985年则成为欧盟盟歌[19]。

- 科索沃独立后,曾考虑将欢乐颂作为其国歌。

- 欢乐颂也曾被改编为罗得西亚在1974至1979年的国歌:《扬起罗德西亚的声音》。

- 中国基督教协会出版的《赞美诗新编》第18首《快乐崇拜歌》也以此曲为歌谱。

- 关正杰《英雄出少年》专辑中,《爱的音讯》也改编自此曲。

- 2006年的电影《贝多芬未缘曲》述写贝多芬创作本曲的历程。

- 2018年,科学家大卫·古道尔前往瑞士的一家诊所接受安乐死。据悉他是听着贝多芬的《欢乐颂》逝世的[20][21][22]。

- 2022年,香港文化中心由梵志登指挥此曲,以作港乐乐季揭幕音乐会

轶事

参考资料

参见

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads