热门问题

时间线

聊天

视角

胖子原子弹

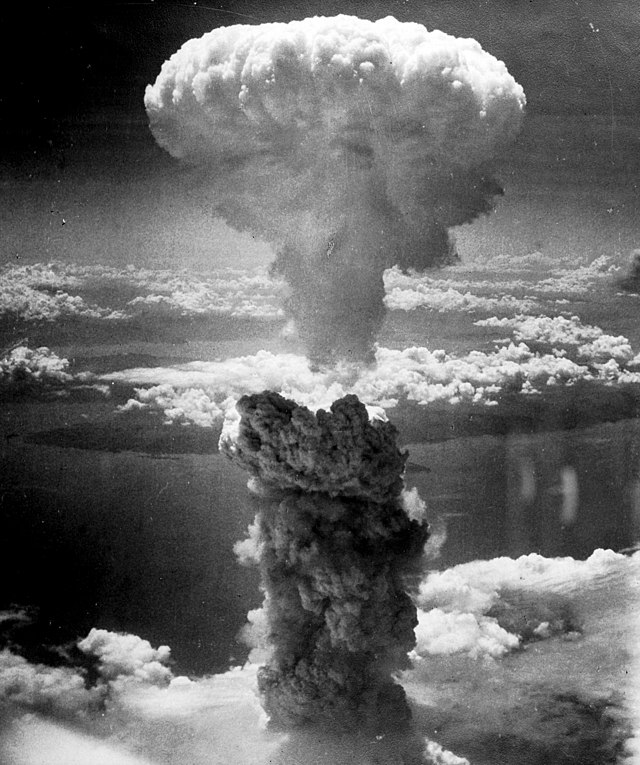

轟炸長崎的原子彈代號 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

胖子(英语:Fat Man,又称英语:Mark III)是美国设计的一种原子弹,曾在历史上前八次核爆中被使用七次,也是迄今唯一在战争中投入实战的核武器设计之一。

1945年8月9日,一枚“胖子”被投放至日本长崎市上空并引爆,这是人类历史上唯二在战争中使用过的核武器之一,也是威力最大的一枚。该炸弹由查尔斯·斯威尼少校驾驶的B-29超级堡垒轰炸机“博克斯卡号轰炸机”投下,从长崎上空31,000英呎(9,000米)高度释放,并于日本标准时间11时02分在1,800英呎(550米)高度爆炸[1],造成了人类史上的第三次核爆。“胖子”之名源自其宽圆的外形。该核弹采用内爆式设计,最初配备实心钸制核心,后续则改良为更先进的核心结构。

“胖子”首次被引爆是在1945年7月16日于新墨西哥州阿拉莫戈多轰炸与炮击靶场进行的三位一体核试验中,当时使用的代号为“装置”(The Gadget)。该装置由洛斯阿拉莫斯实验室的科学家与工程师研制,所用钸来源于汉福德区。第二次核爆——也是战争中首次动用核武器——则是另一款以铀为设计核心的装置“小男孩原子弹”。

1946年,两枚“胖子”在十字路口行动核试验中于比基尼环礁引爆。1948年的下一系列核试验砂岩行动中,又有三枚改良核心的“胖子”被引爆。最终,在游骑兵行动试验后,“胖子”全面由Mk 4原子弹取代。

Remove ads

早期决策

罗伯特·奥本海默于1942年6月在芝加哥,7月则在加利福尼亚州柏克莱召开会议,与多位工程师和物理学家讨论核弹设计问题。他们选择了一种火炮式裂变武器设计,透过将两个次临界质量结合在一起,方式是将“子弹”射入“目标”。[2]理查德·托勒曼曾建议采用内爆式核武器,但该提案未受到太大关注。[3]

1942年,钸弹的可行性受到质疑。英国“合金管工程”专案负责人华莱士·艾克斯于11月14日告诉詹姆斯·布莱恩特·科南特,詹姆斯·查德威克已“得出结论认为,由于杂质问题,钸可能并非适合作为武器用的可裂变材料”。[4] 康纳特随后谘询了欧尼斯特·劳伦斯与阿瑟·康普顿,两人承认各自位于柏克莱和芝加哥的团队已知晓该问题,但暂时无法提出解决方案。康纳特将情况通报给曼哈顿计画总监美国陆军准将莱斯利·理查德·格罗夫斯,后者随即召集由劳伦斯、康普顿、奥本海默与麦克米伦组成的特别委员会来检讨此问题。委员会结论认为,若提高纯度,所有问题皆可解决。[5]

奥本海默于1943年初重新审视各种方案,并将优先权给予火炮式武器,[3] 但他仍在洛斯阿拉莫斯实验室之下成立由塞斯·内德梅耶领导的E-5小组,以研究内爆技术作为防范过早爆轰的替代方案。研究发现,内爆式炸弹在每单位可裂变材料所产生的爆炸当量上显著更高,因为受压缩的可裂变材料反应更快,因而更加完全。然而,决策层仍决定将主要研究力量投入于钸火炮式炸弹,因为该专案的不确定性最低,并假设铀火炮式核弹可以轻易由其改良而来。[6]

Remove ads

命名

火炮式与内爆式设计分别被赋予代号“瘦子”和“胖子”。这些代号由曾师从奥本海默并参与曼哈顿计画的罗伯特·瑟伯尔创建。他根据设计外形命名:“瘦子”是一种非常修长的装置,名称来自达许·汉密特的侦探小说《瘦子》及其电影系列;“胖子”则因为外形圆胖而得名,取自哈米特小说《枭巢喋血战》中悉尼·格林斯特里特的角色。后来设计的小男孩原子弹铀火炮式核弹则仅是为了和“瘦子”作对比而得名。[7]

洛斯阿拉莫斯使用的“瘦子”和“胖子”代号后来被美国陆军航空队沿用于他们参与的曼哈顿计画中,该计画代号为银盘行动。当时还设计了一个掩护说法,声称“银盘行动”是为了改装一辆普尔曼车厢,供总统富兰克林·罗斯福(瘦子)与英国首相温斯顿·邱吉尔(胖子)在美国秘密巡回之用。[8] 空军人员在电话中使用这些代号,以营造他们似乎是在为罗斯福和邱吉尔改装飞机的假象。[9]

Remove ads

研发

塞斯·内德梅耶舍弃了瑟伯和托尔曼最初的内爆概念(透过组装多个部件) ,而改为采用一种利用炸药壳将中空球体内爆的方式。他在该项研究中得到了休·布拉德纳、查尔斯·克里奇菲尔德和约翰·斯特雷布的协助。L. T. E. 汤普森于1943年6月被邀请担任顾问,并与内德迈尔探讨该问题。汤普森对于内爆是否能达到足够对称性表示怀疑。奥本海默安排内德迈尔与爱德温·麦克米伦前往国防研究委员会设于美国矿务局位于宾夕法尼亚州普雷斯顿(匹兹堡郊区)的实验矿场附近之炸药研究实验室,并与乔治·基斯佳科夫斯基及其团队会面。但内德迈尔于7月和8月所做的内爆实验多半将管状物变成类似石块的物体。当时,内德迈尔是唯一相信内爆可行的人,仅靠他的热忱才使该专案得以继续。[10]

奥本海默于9月邀请约翰·冯·诺伊曼前往洛斯阿拉莫斯,重新检视内爆设计。在审阅内德迈尔的研究并与爱德华·泰勒讨论后,冯·诺伊曼提出利用成形装药方式引爆炸药来内爆球体。他证明该方式不仅能比火炮式方法更快地组装可裂变材料,还能因为产生更高的密度而大幅减少所需材料量。[11] 由于泰勒早年曾进行地核的理论研究,对重金属在高压下的行为有深刻理解,因此提出了在如此压力下钸金属会被压缩的构想。[12] 核武器效率更高的前景令奥本海默、泰勒和汉斯·贝特印象深刻,但他们认为仍需炸药专家参与。于是立刻建议邀请基斯佳科夫斯基,并于10月将他纳入计画担任顾问。[11]

内爆计画一直被视为备案,直到1944年4月,埃米利奥·G·塞格雷及其在洛斯阿拉莫斯的P-5小组对新近由反应炉生产的钸进行实验时,才改变了局面。这些钸来自橡树岭的X-10石墨反应炉与汉福德基地的B反应炉,实验显示其中含有杂质——钸-240同位素。该同位素的自发裂变率及放射性远高于钸-239。最初测量所依据的回旋加速器生产同位素中,钸-240的痕量远低。反应炉生产的钸中几乎无法避免含有钸-240,这意味著其自发裂变率高到极可能发生过早引爆,导致炸弹在临界质量形成初期便自我解体,产生所谓的“哑弹”。[13] 要避免过早引爆,需将钸加速至更高速度,而这样的设计需使用比现有或计划中的轰炸机可携带的火炮管更长的炮管。因此,唯一能使钸可用于实战核弹的方法便是内爆设计。[14]

1944年7月17日,在洛斯阿拉莫斯召开的会议上,与会者一致认定使用钸的火炮式核弹不可行。曼哈顿计画中所有火炮式设计工作都转向小男孩原子弹铀火炮式核弹设计,而洛斯阿拉莫斯实验室也重新组织,几乎所有研究资源都集中于解决“胖子”核弹内爆设计的问题。[14] 使用成形装药作为三维炸药透镜的想法来自詹姆斯·L·塔克,并由冯·诺伊曼加以发展。[15] 核弹的成功取决于各板块能否绝对精准地同时向内移动。[16] 为克服多重起爆同步化的难题,路易斯·沃尔特·阿尔瓦雷兹与劳伦斯·H·约翰斯顿发明了电爆桥线起爆器,以取代精度较低的导爆索起爆系统。[15] 此外,罗伯特·克里斯蒂完成的计算显示,实心次临界钸球体可被压缩至临界状态,这大大简化了工作,因为早期的研究曾尝试压缩更为困难的中空球壳。[17] 克里斯蒂的研究成果使这种实心钸核心武器被称为“克里斯蒂装置”。[18]

冶金学家的任务是确定如何将钸铸造成球体。当试图测量钸的密度时,结果却不一致,困难由此显现。起初人们以为是污染造成,但很快确定是因为钸有多种同素异形体。[19] 室温下存在的脆性α相在高温时会转变为具有延展性的β相,研究焦点后来转向于在300—450 °C(570—840 °F)范围内存在、可塑性更佳的δ相。研究发现,将δ相与铝合金化后可在室温下稳定存在,但铝在受到α粒子轰击时会发射中子,这会加剧过早点火的问题。冶金学家们最终选择了钸镓合金,这种合金不仅能稳定δ相,还能透过热压成型。他们发现铸造成半球比完整球体更容易。核心由两个半球组成,中间以具有三角形截面的环来保持对准并防止喷流形成。由于钸容易腐蚀,球体表面最后镀上了镍。[20][21]

炸弹的尺寸受到可用运输飞机的限制,诺曼·福斯特·拉姆齐对各种飞机进行了适用性调查。唯一被认为能够在不经过重大改装情况下运载“胖子”的盟军轰炸机是英国的阿弗罗兰开斯特与美国的B-29超级堡垒轰炸机。[22][23][24] 英国科学家詹姆斯·查德威克主张使用兰开斯特,虽然该机航程有限,但其单个炸弹舱更大;当“胖子”取代长达17英尺(5.2米)的瘦子时,这个问题便不再严重。[25] 当时,B-29是轰炸机技术的巅峰,拥有在最大起飞重量、航程、速度、飞行升限及生存能力上的显著优势。若无B-29的可用性,投放该炸弹几乎不可能。然而,这仍限制了炸弹的最大长度为11英尺(3.4米)、宽度为5英尺(1.5米)、重量为20,000磅(9,100千克)。移除炸弹滑轨可允许的最大宽度则为5.5英尺(1.7米)。[23]

1944年3月开始投弹测试,由于炸弹重量,导致“白银餐具”(Silverplate)飞机进行了改装。[26] 高速摄影显示,尾翼在压力下会折叠,造成下落轨迹不稳。针对“胖子”的外形进行了多种稳定箱及尾翼组合测试,以消除其持续的摆动,最终批准了一种被称为“加州降落伞”的结构,即在立方形开放后端的尾翼箱外壳内设置八个径向尾翼,其中四个呈45度角,另四个与下落线垂直,用来将外部方形尾翼箱固定在炸弹尾部。[22] 初期投弹测试中,“胖子”平均偏离目标1,857英尺(566米),但到6月时,随著投弹手熟练度提升,偏差减半。[27]

早期的Y-1222型“胖子”由约1,500颗螺栓组装而成。[28][29] 1944年12月,该型号被Y-1291设计取代。这次改进工程幅度很大,仅保留了Y-1222的尾部设计。[29] 后续型号包括拥有72个起爆器的Y-1560、32个起爆器的Y-1561,以及132个起爆器的Y-1562。此外,还有Y-1563与Y-1564这两种完全不含起爆器的训练弹。[30] 最终战时使用的Y-1561型仅用90颗螺栓组装完成。[28]

1945年7月16日,一枚Y-1561型“胖子”,被称为“装置”(Gadget),在新墨西哥州一处偏远地点进行了试验}爆炸,该测试被命名为“三位一体核试验”。其当量约为25千公吨(100太焦耳)。[31] 根据三位一体核试验的结果,设计作了一些小幅修改。[32] 菲利普·莫里森回忆道:“有一些重要的改动……但最根本的东西当然完全一样。”[33][34]

Remove ads

内部结构

该炸弹长128.375英寸(3.2607米),直径60.25英寸(153.0厘米),重量为10,265磅(4,656千克)。[35]

-

胖子核弹外部示意图。

1. 四个AN 219接触式引信之一

2. “Archie”雷达天线

3. 装有电池的板(用于引爆包覆在核组件周围的炸药)

4. “X-单元”,位于炸药附近的起爆装置

5. 固定炸弹两个椭球形部件的铰链

6. 物理套件(详见下文)

7. 装有仪器的板(雷达、气压开关及定时器)

8. 气压管收集器

9. “加州降落伞”尾翼组件(0.20-英寸 [5.1-毫米]铝板) -

胖子核弹内部示意图

装配

钸坑[28]直径为3.62英寸(92毫米),内部包含一个直径0.8英寸(20毫米)的“Urchin”调制中子起爆器。贫化铀阻挡层为一个直径8.75-英寸(222-毫米)的球体,外围包覆一层厚度0.125-英寸(3.2-毫米)的掺硼塑胶壳。该塑胶壳中央设有一个直径5-英寸(130-毫米)的圆柱形贯穿孔,如同去芯的苹果,以便在最后一刻插入钸坑。包含钸坑的缺失阻挡层圆柱体可从外围直径18.5-英寸(470-毫米)的铝推进器开孔处滑入。[36] 钸坑温度偏高,用手可感到温热,释放功率为2.4 W/kg-Pu,对于重6.19-千克(13.6-磅)的核心而言,约为15 W。[37]

爆炸时,对称压缩将钸密度提升至正常值的两倍,随后“Urchin”释放出自由中子以引发核分裂链式反应。[38]

起爆波(箭头)最初呈凸形传递于...

...内层的快速炸药(组合B炸药)。[36]

...掺硼塑胶壳,该壳旨在阻挡杂散中子以避免弹体提前起爆。[40] 冲击波进入炸弹中心,接著...

......钸坑,该钸坑由镀镍的钸-镓合金构成,为239Pu–240Pu–镓按摩尔浓度96%–1%–3%混合。[42][43] 此时核分裂链式反应启动。由于内爆产生的向心动量,钸坑过早爆裂的可能性被降低。...

最终,6.19千克(13.6磅)钸核心中约1千克(2.2磅)发生核分裂,约占可裂变材料的16%。[45][46] 此次引爆释放出相当于21千公吨黄色炸药或88太焦耳的能量。[47] 其中约30%的当量来自铀阻挡层的核分裂。[44]

Remove ads

长崎引爆

首枚钸核芯连同其铍-钋调制的中子起爆器由阿尔伯塔计画的信使雷默·施莱伯(Raemer Schreiber)护送,装在菲利浦·莫里森(Philip Morrison)专门设计的镁合金保护盒中。选用镁合金是因为其不会作为反射体干扰核反应。[38]该核芯于7月26日从柯特兰空军基地(Kirtland Army Air Field)搭乘第509联合大队第320运输中队的C-54运输机出发,7月28日抵达北菲尔德(North Field)位于天宁岛。三组“胖子”核弹高爆预组件(分别编号F31、F32及F33)于7月28日由三架B-29轰炸机自柯特兰基地运抵,分别是来自509联合大队第393轰炸中队的“幽灵卢克”(Luke the Spook)和“懒龙”(Laggin' Dragon),以及第216陆军航空队基地部队的一架B-29。核芯于8月2日送抵北菲尔德,当时对F31进行部分拆解以检查所有组件。F33在8月8日天宁岛附近的最后演习中使用。F32则推测是为第三次轰炸或其演习所备。[48]

8月7日,广岛市原子弹爆炸隔日,美国海军少将威廉·普奈尔、海军准将威廉·S·帕森斯、保罗·蒂贝茨、空军将军卡尔·安德鲁·斯帕茨及陆军少将柯蒂斯·李梅在关岛会议讨论下一步行动。[49]由于日本尚未表态投降,[50]决定继续执行命令投下第二颗核弹。帕森斯表示阿尔伯塔计画将在8月11日准备好核弹,但提贝茨根据气象报告指出当日将有暴风雨,飞行条件不佳,询问是否能提前至8月9日投弹,帕森斯同意努力达成此目标。[49][51]

“胖子”F31型号核弹由阿尔伯塔计画人员在天宁岛组装,物理包件经过完整组装与接线,装入呈椭圆形的空气动力学炸弹外壳,并漆成芥末黄色,随后被推至机场,有近60人签名留念,包括普纳尔、陆军准将托马斯·F·法雷尔及帕森斯。[52][53]

炸弹机头喷涂有“JANCFU”字样,意为“Joint Army-Navy-Civilian Fuckup”(陆海军与文职人员的混乱),这是对军中流行词“SNAFU”(Situation Normal, All Fucked Up)的戏谑改编。[53][54][55]

之后炸弹被推入博克斯卡号B-29轰炸机的弹舱中,该机以机长弗雷德里克·C·博克命名,他曾带领飞行队驾驶大艺术家号轰炸机执行任务。此次“博克斯卡”飞机由中校查尔斯·斯威尼驾驶,阿尔伯塔计画的指挥官弗雷德里克·L·阿什沃斯则负责炸弹管理。[56]

Remove ads

1945年8月9日03时47分,博克斯卡号起飞,首选目标为小仓市,次选目标为长崎市。核弹已经上膛,但绿色电气安全插头仍保持接通状态。阿什沃斯在飞行十分钟后将插头换成红色,让斯威尼(Sweeney)能升至约17,000英尺(约5,181公尺)以飞越风暴云层。[1]

在起飞前检查时,飞行工程师通报斯威尼,因燃油转移泵故障,备用油箱中约640加仑(约2,424公升)燃油无法使用。这些燃油仍必须随机携带往返日本,增加油耗。更换燃油泵需要数小时,将“胖子”移至另一架飞机所需时间亦相当,且因炸弹已处于实弹状态,转移过程危险。基于此,提贝茨与斯威尼决定让“博克斯卡号”继续执行任务。[57]

小仓当时被云层及前一天由224架B-29对附近八幡市行大规模纵火轰炸所引起的烟雾笼罩,约70%的区域被遮蔽,无法看到瞄准点。轰炸机在50分钟内尝试三次投弹,燃料不断消耗,且反复暴露在八幡市沉重防空火力下,但投弹员无法进行视距投掷。第三次轰炸时,日本高射炮火逼近,二等中尉雅各布·贝瑟监听日本通讯,发现日本战斗机指挥通讯频段活跃。[58]斯威尼遂改往备选目标长崎飞行。长崎同样被云层遮蔽,阿什沃斯下令以雷达引导进场。但最后关头,轰炸员贝汉(Kermit K. Beahan)发现云层出现一处空隙。于是“胖子”核弹于当地时间11时02分从约1,650英尺(约503公尺)高空自由落体43秒后投掷并引爆。[1][56]

估计长崎核爆即刻死亡人数约35,000至40,000人,总死亡人数(含后续辐射病与相关伤亡)达60,000至80,000人。长期健康影响中,以白血病最为显著,受害者罹患率约46%。[59] 另外,还有部分人因爆炸产生的冲击波和烧伤而死,数百人死于初期辐射暴露后的疾病。[60] 直接死亡及受伤者多数为工厂或军需物资工人。[61]

爆炸造成三菱在长崎市的工业生产中断。码头原预计于三至四个月内恢复至80%产能,钢铁厂需一年方能显著复工,电力工厂可于两个月内部分恢复并在六个月内达满产,军火厂则需约15个月方能回复至60至70%产能。生产1941年珍珠港袭击用九一式鱼雷的三菱浦上军械厂也在爆炸中被摧毁。[61][62]

Remove ads

战后发展

战后,两枚Y-1561型“胖子”核弹被用于太平洋比基尼环礁的十字路口行动核试验。首枚被称为“吉尔达”(Gilda),以1946年电影《吉尔达》中女主角里塔·海华斯(Rita Hayworth)命名,由B-29轰炸机“戴夫之梦”(Dave's Dream)投下,距离目标点误差约710码(约650公尺)。第二枚被称为“比基尼海伦”(Helen of Bikini),未装尾翼,置于由潜艇指挥塔改造的不锈钢防护箱中,于距登陆艇USS LSM-60约90英尺(约27公尺)水下引爆。两枚炸弹的当量均约为23千吨TNT。[63]

洛斯阿拉莫斯实验室与陆军航空兵部队已开始著手改良设计。北美B-45轰炸机、XB-46轰炸机、XB-48轰炸机及波音B-47星座喷射轰炸机的炸舱能容纳比“胖子”长但较窄的“大满贯炸弹”。可携带“胖子”的美国轰炸机仅有B-29与康维尔B-36。1945年11月,陆军航空兵要求洛斯阿拉莫斯制造200枚“胖子”核弹,但当时仅有两套钚核与高爆组件。陆军航空兵期望改良设计,以便生产、组装、操作、运输及储存更便利。战时的W-47计画得以延续,并于1946年1月恢复空投测试。[64]

Mark III Mod 0“胖子”于1946年中期下令量产。高爆由曼哈顿计画下“骆驼计画”设立的盐井试验工厂制造,艾奥瓦陆军弹药厂亦设新厂。机械部件由岩岛兵工厂制造或采购;1946年8月,约有50套电机及机械部件储存于柯特兰陆军空军基地,但仅有9个钚核。Mod 0生产于1948年12月终止,当时仅有53个钚核。其后由包含多项微调的Mods 1和2取代,最重要的改进是直到投掷后才为X-Unit发射系统的电容器充电。Mod 0于1949年3至7月间退役,10月前全部改装成Mods 1和2。1947至1949年间,约有120枚Mark III“胖子”加入库存,随后被Mk_4原子弹取代。Mark III“胖子”于1950年退役。[65][66]

1940年代战后,“胖子”核弹的运用面临种种限制。其引爆系统所用铅酸电池充满电后仅能使用36小时,需重新充电时须拆解炸弹,充电耗时72小时。若电池装置超过9天未拆除,会因腐蚀导致损坏。钚核核心因放热会损害高爆,不能长时间装入炸弹。更换核心须全拆再组装炸弹,约需40至50人工作56至72小时,组装队伍技术影响工时长短。1948年6月,武装部队特殊武器计画仅有3支组装队伍。唯一能载运此弹的飞机是改装过的银盘(Silverplate)B-29超级堡垒轰炸机,而配备此机的仅为位于新墨西哥罗斯威尔沃克空军基地的509轰炸联队。此联队必须先飞至桑迪亚基地取弹,才可前往海外基地执行打击任务。[67]

1948年3月柏林封锁期间,所有组装队伍皆在埃内韦塔克环礁参加“沙岩行动”核试,尚未取得组装核武资格。[68]1948年6月,奥马尔·布拉德利将军、艾尔弗雷德·格伦瑟少将与安东尼·麦考利夫准将参观桑迪亚与洛斯阿拉莫斯,了解核武“特殊需求”。格伦瑟质问主持者肯尼斯·尼科尔斯准将(Kenneth Nichols):“何时能展示真正武器?难道这种实验室怪物是我们唯一的核弹?”尼科尔斯答称更优武器将很快推出。经历“沙岩行动”“惊人良好”结果后,开始储备改良型核武。[69]

苏联首枚核武即因间谍克劳斯·富赫斯、西奥多·霍尔与大卫·格林格拉斯提供曼哈顿计画及“胖子”详细机密而研制,于1949年8月29日以“首次闪电”行动(Operation "First Lightning")引爆。[70][71][72]

参见

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads