热门问题

时间线

聊天

视角

半总统制

同时有总统与内阁首长带领的内阁的政府体制 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

半总统制,又称为双首长制,是共和制政体的一种,总统与总理、内阁共享政治权力,后两者对国家立法机构负责。它与议会制共和政体的不同之处在于它有一个民选的国家元首,与总统制的不同之处在于内阁虽然由总统任命,但对立法机关负责,立法机关可以通过不信任动议迫使内阁辞职。[1][2][3][4]

虽然魏玛共和国和芬兰(1919年至2000年间)是早期半总统制的典范,甚至1948年颁布实施之中华民国宪法早已仿效[a][b],但“半总统制”(英语:semi-presidential)一词则于1959年才在记者于贝尔·伯夫-梅里的一篇文章中被首次提出[5],又由政治学家莫里斯·杜瓦杰在其论著中推广[6],他们两人都有意描述法兰西第五共和国(成立于1958年)。[1][2][3][4]

Remove ads

特征

莫里斯·杜瓦杰对半总统制的最初定义是,总统必须通过选举产生,拥有重大权力,并且任期固定。当前之定义仅声明必须选举国家元首,并且必须由依赖议会信任(参看信任供给)的独立总理领导行政部门。[9]

罗伯特·艾吉则认为第二项特征过于抽象而导致难以界定,故将其删除。[10]

子类型

半总统制有两种截然不同的子类型:总理总统制和总统议会制。

总理和内阁只对议会负责。 总统可以决定总理和内阁之人选,但只有议会可以批准和通过不信任投票罢免他们。总统总体上权力较大,有权力解散议会,但权力仍受到总理和议会的制衡。使用该类制度之国家/地区有布基纳法索、佛得角[11]、东帝汶[11][12]、法国[c]、立陶宛、马达加斯加、马里、蒙古、尼日尔、波兰(事实上,根据其宪法是议会制国家)[13][14][15]、葡萄牙、罗马尼亚、圣多美和普林西比[11]、斯里兰卡、乌克兰(自2014年以来)以及1997年以前的中华民国[a]。[16][17]

总理和内阁对总统和议会双重负责。总统决定总理和内阁之人选,并不需要获得议会多数支持(取决于有无保留内阁/阁揆同意权)。总统可以随时罢免总理或整个内阁,或者议会可以通过不信任投票罢免他们。这种形式的半总统制更接近于纯粹的总统制。使用该类制度之国家/地区有几内亚比绍[11]、莫桑比克和俄罗斯;也曾出现于中华民国(1997年后)[b]、乌克兰(1991年至2014年)、格鲁吉亚(2004年至2013年)、第四和第五共和国时期的韩国以及魏玛共和国时期的德国。[16][17]

共治

在半总统制中,总统和总理有时可能来自不同的政党。 这就是所谓的“共治”,这个词是在1980年代这种情况首次出现后起源于法国。 共治可以创造一个有效的制衡系统,也可以创造一段痛苦和紧张的阻挠期,这取决于两位领导人的态度、他们自己/他们所在政党的意识形态以及他们支持者的要求。[18]

权力分配

总统和总理之间的权力分配因国家而异。

以法国为例,在共治的情况下,总统负责外交政策和国防政策(这些通常被称为“les prérogatives présidentielles”,意即“总统特权”),总理负责国内政策和经济政策。[19]在这种情况下,总理和总统之间的职责分工并没有在宪法中明确规定,而是根据由宪法原则发展而来的宪政惯例—总理由总统任命(必须伴随来自议会多数之同意)和免职。[20]另一方面,当总统和总理代表同一政党领导内阁时,他们往往会通过总理对所有政策领域实施事实上的控制;但是,由总统决定留给这位总理多少自主权。

在大多情况下,共治是由总统和总理并非同时当选或任期相同的制度所造成。例如,在1981年,法国选举了社会党总统和立法机构,并产生了社会党总理。但是,虽然总统的任期为七年,但国民议会的任期只有五年。在1986年的议会选举中,当法国人民选出中间偏右的议会时,社会党总统弗朗索瓦·密特朗被迫与右翼总理雅克·希拉克共治。[18]

然而,2000年法国宪法修正案将法国总统的任期缩短为五年,这大大降低了共治的可能性,因为议会和总统选举现在可以在更短的时间内进行。

Remove ads

优点和缺点

合并总统制和议会制共和国的要素可以带来某些有利因素; 然而,它也带来了缺点,通常与混合权限模式产生的混乱有关。[21][22]

优点

- 总统拥有较多行政权,亦可以解散议会,但仍受到总理领导的内阁和议会制约。

- 议会有权罢免不受欢迎的总理,内阁更替不会影响总统的固定任期,行政可以保持稳定。

- 在大多数半总统制中,官僚机构的重要部分被从总统手中夺走,从而在日常政府运作及其问题与国家元首分开的地方创造了额外的制衡机制。

- 拥有需要赢得议会信任的独立政府首脑被视为更符合国家的政治和经济发展。由于政府首脑是从议会中选举产生的,因此不太可能出现政治僵局,因为议会有权在必要时罢免政府首脑。

- 总统和总理领导的内阁分别代表不同的民意,而总理和内阁由议会授权,但总统通过民意授权可以凌驾同样代表民意的议会,形成权力制衡。

缺点

- 容易形成权力斗争,特别是同样拥有行政权的总统和总理之间,尤其是当总统和总理是属于不同党派之间。

- 容易形成内阁和国会之间的争权,由于总统大多任命同党人士担任总理,因此当执政党未能在国会取得多数优势时,便易因执政党与在野党之间的对立而造成政治僵局。实例如第16任中华民国总统赖清德(民主进步党籍)任命同党的卓荣泰为行政院院长(该国总理的职衔[注 1]),但该届民选国会(第11届立法院)由在野的中国国民党和台湾民众党取得绝对多数,执政党处于议席劣势,而造成行政院和立法院之间的一系列矛盾,如2024年立法院职权修法争议即为其一。这种缺点在采用总统议会制的国家更为明显,因为国会失去了对于内阁人事的同意权。

- 该系统为总统提供掩护,因为不受欢迎的政策可能会归咎于负责政府日常运作的总理,形成“总统有权无责,总理有责无权”的局面。

- 它造成了对问责制的混淆,因为对于政策的成功和失败应该由谁负责并没有相对清晰的认识。

- 它在立法过程中造成混乱和效率低下,因为信任投票的能力使总理对议会做出回应。

Remove ads

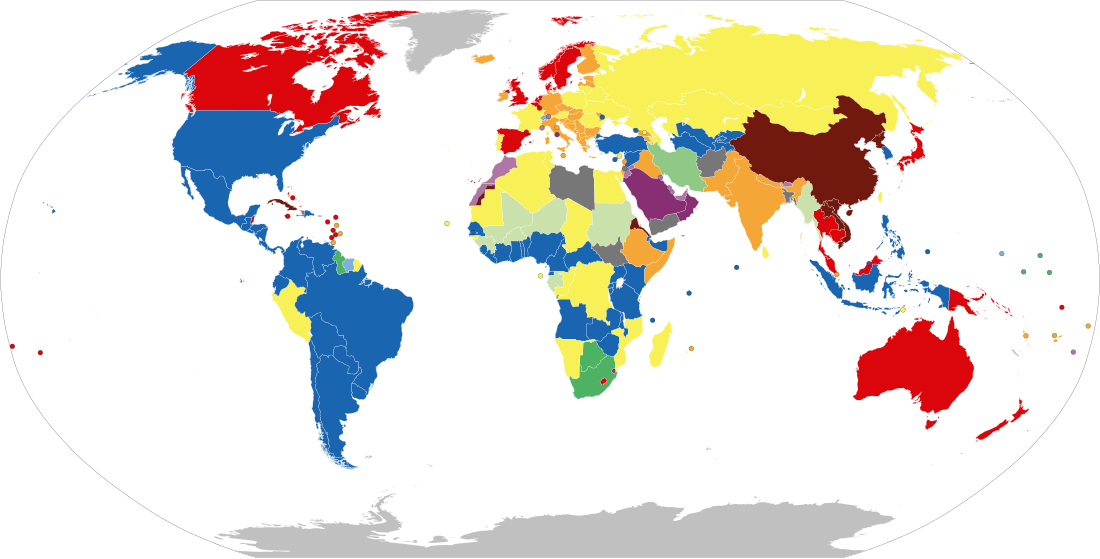

采行半总统制政府的共和国

总理和内阁完全对立法机关负责。

总统有权提名总理和内阁人选;但需经国会同意(宪法未必规定;可能是宪政惯例)。只有议会可以通过不信任投票将他们免职。同时,虽然总统没有直接解散总理或内阁的权力,但可以解散议会。

总理和内阁对总统和立法机关双重负责。

总统在没有议会信任投票的情况下决定总理人选。 为了罢免总理或整个内阁,总统可以罢免他们,或者议会可以通过不信任投票罢免他们。 总统还有权解散议会。台籍法学学者、曾任司法院大法官的汤德宗认为此类应属“修正式总统制”,非半总统制亦非内阁制[31]。

亚美尼亚 (1991–1998, 2013–2018)[33]

亚美尼亚 (1991–1998, 2013–2018)[33] 克罗地亚 (1990–2000)

克罗地亚 (1990–2000) 古巴 (1940–1976)

古巴 (1940–1976) 芬兰 (1919–2000)

芬兰 (1919–2000) 格鲁吉亚 (2004–2018)

格鲁吉亚 (2004–2018) 德国(1919–1933)

德国(1919–1933) 希腊 (1973–1974)[34]

希腊 (1973–1974)[34] 哈萨克斯坦 (1991–1995)

哈萨克斯坦 (1991–1995) 肯尼亚 (2007–2013)[g]

肯尼亚 (2007–2013)[g] 摩尔多瓦 (1990–2001)

摩尔多瓦 (1990–2001) 巴基斯坦 (1985–1997, 2003-2010)

巴基斯坦 (1985–1997, 2003-2010) 菲律宾 (1978–1986)[35]

菲律宾 (1978–1986)[35] 俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 (1991)[36]

俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国 (1991)[36] 苏联 (1990–1991)[37]

苏联 (1990–1991)[37] 韩国 (1972–1988)[38]

韩国 (1972–1988)[38] 突尼西亚 (2014–2022)

突尼西亚 (2014–2022) 叙利亚复兴党政权 (2000–2024)

叙利亚复兴党政权 (2000–2024)

Remove ads

案例描述

第一个采行半总统制之国家,是德国的威玛共和,但当时仍视为议会制的改良,参照第三共和。依据威玛宪法,总统为两轮投票制直接选举产生,居于行政权与立法权之上,可以随时行使解散议会的权力,无需经议会同意自由任免总理;于必要时甚至可以依照宪法调动军队以及在紧急状态下作出相关处置,因此总统实际上掌握最高行政权力,故阿道夫·希特勒被总统保罗·冯·兴登堡任命为总理后,仍非最高领导人,需受总统的制约,直至兴登堡去世后方取而代之,并把总统及总理合并为“元首”。由于威玛共和的宪法中刻意将总统设计为对抗“议会绝对主义”(Parlamentsabsolutismus)的角色,行政权力在平常时期由总理所掌握,而在非常时期则由总统来领导。因为国会缺乏多稳定的多数党来制衡行政,导致总统能以威玛宪法第 48 条和解散国会的权力凌驾国会,成为领导政府的角色。[39][40]

《中华民国宪法》本文规定应由国民大会间接选举总统,对外代表国家。行政权属于行政院院长,由总统提名任命,并征得立法院同意[41]。

但第四次修宪,增修了以下内容:

第3条第1项规定:“行政院院长由总统任命之。行政院院长辞职或出缺时,在总统未任命行政院院长前,由行政院副院长暂行代理。宪法第五十五条之规定,停止适用。”,将立法院对行政院院长任命的确认,以传统的不信任投票取代原有的同意权。惟除经立法院以通过不信任案迫其辞职,或经其主动辞职外;宪法未明文授权总统得主动免职行政院院长,实务上多由行政院院长自提请辞。此外,每当新任总统就职,虽宪法并未规定前总统所任命的行政院院长应辞职,但惯例上为表示尊重,行政院院长仍会率领内阁总辞,由新院长接任。另外,由于《中华民国宪法增修条文》之序言即指明其立法目的为“因应国家统一前之需要”[42],因此,一旦中华民国政府恢复对大陆地区的统治权,即达成所谓的“国家统一”,则《中华民国宪法增修条文》将失其效力。换言之,《中华民国宪法增修条文》的日落条款,定于中华民国恢复大陆地区主权之日,是一个假设性的时间。

1958年夏尔·戴高乐再度主政后,其建立的第五共和有鉴于第三共和及第四共和议会制时期的失败教训,国会经常行使倒阁权,造成政局不稳定之经验,于是新宪法增强了总统的行政权,并有制衡国会的权限;国会行使倒阁权可迫使总统解散内阁,但总统亦有解散国会的权力。

法国总统拥有行政权,并有任命总理的权力,但国会仍有效制衡总统,法国的政局仍维持稳定。在历史的因素下,也成为了法国的选择,惟总统的行政权力仍构成争议,特别是法国总统拥有解散国会的权力。法国曾出现三次“左右共治”的局面(总统及总理),但一般而言,总统相较于总理拥有较大的权力。总统主要负责国防和外交,而总理领导内阁处理内政和经济等议题。

法国自1965年起,总统选举为两轮选举制,在第一轮投票中得到过半数选票的候选人可当选为总统,如果没有候选人在第一轮投票中得到过半票数,则第一轮投票中得票最多的两名候选人可以进入第二轮投票,第二轮投票中得票较多的候选人则当选为总统。自总统直选实行以来,从未有总统候选人可在第一轮投票中胜出。

总统是国家元首,还有任命总理,主持内阁会议,颁布法律并签署行政命令的权力,同时也是国家军队的最高统帅。当总统所属的执政党议员在国民议会人数过半,总统所委任的总理就是总统所属政党,变成由总统主政。相反,在野党在国会过半的话,那么总统就会任命在野党所推举的人为总理,由在野党主政,但总统享有部分国防及外交的权力。在政治学里,称为换轨(或称“左右共治”),是名副其实的双首长制。

法国宪法没有规定“总统任命总理必须经国民议会同意”。但总理只能由国民议会通过“不信任投票”罢免;或是自己请辞。所以在过去的宪政惯例中;总统任命总理前必须先谘询国民议会;如总统所属政党在国民议会中没有多数席位;则可能被迫选择反对党领袖担任总理;即前文所提之“左右共治”。总统也可以每年一次解散国会。不过,自2022年国会选举以来,总统所属的执政党失去多数,亦无政党联盟取得单独过半席次,总统并无任命在野党成员成为总理,而是一直维持少数政府至今。

在大多情况下,共治是由总统和总理并非同时当选或任期相同的制度所造成。例如,在1981年,法国选举了社会党总统和立法机构,并产生了社会党总理。但是,虽然总统的任期为七年,但国民议会的任期只有五年。在1986年的议会选举中,当法国人民选出中间偏右的议会时,社会党总统弗朗索瓦·密特朗被迫与右翼总理雅克·希拉克共治。[18]

然而,2000年法国宪法修正案将法国总统的任期缩短为五年,这大大降低了共治的可能性,因为议会和总统选举现在可以在更短的时间内进行。

国会可以通过不信任案,或者拒绝政府的施政纲领而迫使政府向总统提出集体辞职。依照各种半总统制国家的政治惯例,通常是由总统主理国防与外交,对全民负责;总理主理内政,对国会负责。

与总统制及内阁制的比较和运作

半总统制之下,总统与国会权力完全分离,因此执政者必须在行政、立法两者相互兼顾,得著重总统与国会多数党的互动关系,并大致有三种可能:

- 当总统和国会的多数党属于同一政党时,总统成为国家的权力中心,内阁与国会的运作均由总统操控。此时政治运作顺利,内阁有总统主动协调,不会提出在国会不能通过的法案;相对的,国会对于内阁提出的法案,在总统的斡旋下,不会否决内阁提出的法案。

- 当总统和国会的多数党属于不同政党时,总统选择任命国会多数党的人选为阁揆,在政治运作上会稍微紧张,总统无法全面介入内阁与国会间的运作,不过内阁为国会多数党所同意之人选,因此内阁不会提出在国会不能通过的法案;相对的,国会对于内阁提出的法案也不会否决。在法国的经验是,总统不主动介入此种情形的内阁与国会间的运作,不过内阁亦会尊重总统,将一些权力给予总统行使,在各国政府的惯例里,通常总统亲自享有国防与外交方面的权力。

- 当总统和国会的多数党属于不同政党时,若总统选择同党或其他非国会多数党的人选为阁揆,在政治运作上将非常紧张,国会多数党与内阁及总统对立,内阁对国会提出的法案,会受到国会多数党的不信任案或者严重牵制,迫使内阁与总统对国会多数党妥协。在一些半总统制国家,总统会透过行使主动的解散权,尝试化解此种僵局;但在一些没有主动解散国会的半总统制国家,会造成相当严重的宪政问题。

半总统制与总统制有以下几个相似特征:

- 总统拥有相当程度的行政权,在一些实际运作上,甚至超越总统制的总统。

- 因总统有固定任期,政局较稳定。

- 总统与议会均由人民分别直接选举产生。

但半总统制同时又具备议会制以下几个特点:

- 总理领导的内阁向国会负责。

- 国会能对内阁表示不信任。

- 可能不固定的国会议员任期,阁员亦可能兼任国会议员。

从某种意义上说,半总统制下总统的权力比总统制下总统的权力要大,因为半总统制国家的总统拥有解散国会、提议举行公民投票等权力,甚至可以在国家实施紧急状态时行使非常权力,而总统制下的总统一般不具备上述权利(如美国总统不能随时解散国会)。因此半总统制国家的三权分立上,实质上总统仍掌握最高行政权力,总统凌驾于行政、立法、司法三权之上,可能会造成宪政危机。此外,在半总统制下,因总统任命的总理代表总统向国会负责,导致常出现“总统有权无责”和“总理有责无权”的局面,总理需要代表总统承担主要的政治责任。

中华人民共和国

中华人民共和国有学者认为该国在中国共产党领导下实行的是“实际运行中党政结合的半总统制”[43]。

中华人民共和国主席有提名国务院总理的权力,国务院总理向全国人民代表大会负责,不向国家主席负责,而国家主席也没有行政权,只是礼仪性的虚位元首。

历史上实行半总统制的主权国家

注释

- 依中华民国宪法第四次增修之条文:第三条第一项规定,总统依法任命行政院院长,虽已毋须经立法院之同意,惟除经立法院以通过不信任案迫其辞职或经其主动辞职外,宪法未明文授权总统得主动免职行政院院长。实务上多由行政院院长自提请辞,总统无权任意免职行政院长。参见立法院对行政院院长提名之同意案

- 1993年通过的现行宪法增设了包括总理在内的整个内阁必须接受国会信任投票的条文。若无法获得信任,内阁须总辞职。

- 议会制共和国,有一个行政总统和一个独立的总理(即不信任投票导致总统被免职)。

参考文献

备注

外部链接

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads