热门问题

时间线

聊天

视角

三教合流

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

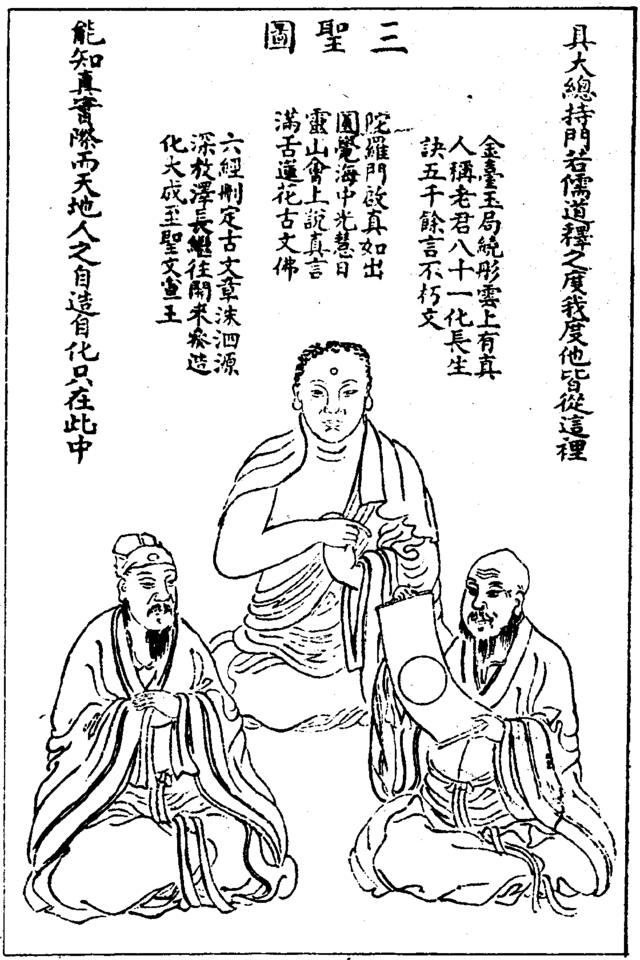

三教合流,又稱釋道儒三教合一、三教歸一,是指中國自宋朝、明朝以來,佛教、道教與儒家三種思想體系相互交融的現象。此種思想融合不僅反映在哲學理論層面,亦深刻影響中國民間信仰的發展,形成具有包容性與多元特質的宗教文化。

此條目可能包含原創研究。 |

此條目過於依賴第一手來源。 |

在歷史進程中,三教之間的界線逐漸模糊,三教皆有名家主張「三教同源」或「三教一理」,此種趨勢促使釋、道、儒在教義、儀式及實踐上相互融匯,例如儒家吸收佛教的心性論,道教以禪宗術語來闡述修煉之法,佛教亦採用易學和道教概念來開示法要。

三教合流的影響延伸至民間社會,信徒往往同時尊奉三教神祇或聖賢,形成混合型的信仰模式。此現象體現中國宗教文化的靈活性,並成為東亞文化圈宗教發展的特徵之一。學術界有意見認為,三教合流標誌着中國傳統思想進入新的整合階段,對後世宗教與哲學思想產生了不少影響。

Remove ads

定義

「三教」的說法在東漢時期就已經出現。「三教合流」的說法據說由南北朝時期的醫學家、道教學者陶弘景較先提出。

古代道教的上清派、靈寶派有類似佛教的輪迴、覺悟等思想。正一道用真言、咒語、手印等行使符籙和法術。淨明道更主張,忠敬、孝悌有成,即為神仙。

興起於唐、宋的道教祖師鍾離權、呂洞賓的金丹大道傳承,包括南宗、北宗,以及張三丰祖師一系,都主張三教合一。他們認爲,道、佛、儒三教只是外表和使用的名詞術語不同,實際都是指向同一真理,殊途同歸。他們的丹道著作裏,不僅混合使用道、佛、儒三教的概念和術語,還大量使用《易經》、干支、陰陽、五行、八卦、占星等多個領域的理論和術語,從中不但傳達出三教合一思想,更表現出對多個知識體系的融會貫通。在日常修行中,他們學習道、佛、儒三教的經典,並且勸人行善積德,又勸人修道、超脫輪迴而成仙。

宋、明以後,佛道混同的情況非常顯著。道教將佛教的一些菩薩納入其神仙體系,例如觀音菩薩在道教裏被稱爲慈航真人。另一方面,道教的關聖帝君等也成為佛教崇祀的護法神。

值得注意的是,古代有些儒者,如韓愈、司馬光排斥佛教,反對三教合一。但程朱理學於南宋興起後,反對聲浪漸消,佛、道融合更速。

Remove ads

景點

山西著名的懸空寺有「三教殿」主殿,內供奉釋迦牟尼佛、老子、孔子的塑像。

四大石窟中的大足石刻主要內容就是三教合流。少室山安陽宮主殿洞內祀孔子、老子、釋迦牟尼佛,門上書:「才分天地人總屬一理,教有儒釋道終歸一途。」

廣州圓玄道觀內有三聖殿,供奉釋、道、儒三教聖人,中座為釋迦牟尼佛,左座為太上老君,右座為孔子,三教同堂。另外還有觀音殿,供奉觀音菩薩,道教稱爲慈航真人。圓玄道觀內的一些對聯,也表達了三教合一思想。

宗教界觀點

道教祖師鍾離權、呂洞賓一系的金丹大道傳承,包括道教南宗、北宗,以及張三丰祖師的派系,都主張三教合一。他們認爲,道、佛、儒三教,雖然外表以及採用的名詞、術語不同,但其實都是指向同一真理。他們的丹道著作裏,多次表達了這種觀點。例如:

劉海蟾祖師《還丹破迷歌》云:

真個佛法便是道,一個孩兒兩個抱。

老釋以性命學開方便門,教人修種以逃生死。釋氏以空寂為宗,若頓悟圓通,則直超彼岸,如其習漏未盡,則尚徇於有生。老氏以鍊養為真,若得其要樞,則立躋聖位,如其未明本性,則猶滯於幻形。其次,《周易》有窮理盡性至命之辭,《魯語》有毋意必固我之說,此又仲尼極臻乎性命之奧也。然其言之常略而不至於詳者,何也?蓋欲序正人倫,施仁義禮樂之教,故於無為之道未嘗顯言,但以命術寓諸《易》象,性法混諸微言耳。至於《莊子》推窮物累逍遙之性,《孟子》善養浩然之氣,皆切幾之。迨夫漢魏伯陽引《易》道交構之體,作《參同契》以明大丹之作用,唐忠國師於語錄,首敘老莊言以顯至道之本末,如此,豈非教雖分三,道乃歸一。

故三教聖人,以性命學開方便門,教人熏修,以脫生死。

儒家之教,教人順性命以還造化,其道公。

禪宗之教,教人幻性命以超大覺,其義高。

老氏之教,教人修性命而得長生,其旨切。

教雖分三,其道一也。

儒之聖教曰:安汝止,欽厥止,艮其止,止其所,緝熙敬止,在止至善。黃中通理,正位居體,思不出位,立不易方,居天下之廣居,立天下之正位,行天下之大道。渾然在中,粹然至善。誠盡處腔子,裏樂處方寸。神明之舍,道義之門,活潑潑地,樂在其中。肫肫其仁,淵淵其淵,浩浩其天,天下歸仁,退藏於密,何思何慮之天,不識不知之地。難以悉紀,要而言之,無非為此性命之道也。

道之玄教曰:玄牝之門,天地之根,生身處,復命關,金丹之母,玄關之竅,凝結之所,呼吸之根。甲乙壇,戊己戶,心源性海,靈府靈臺蓬萊島。硃砂鼎、偃月爐、神室,氣穴、土釜、穀神、靈根、把柄、坎離交媾之鄉,千變萬化之祖,生死不相關之地,鬼神覷不破之機。難以悉紀,要而言之,無非為此性命之道也。

釋之禪教曰:不二法門、甚深法界、虛空藏、寂滅海、真實地、總持門。彼岸、淨土、真境心地、極樂國。如來藏、舍利子、菩薩地、光明藏、圓覺海、般若岸、法王城、西方、天堂、空中、真際、這個、三摩地、華藏海,陀羅尼門、不動道場、波羅蜜地,難以悉紀。要而言之,無非為此性命之道也。

儒曰:存心養性。道曰:修心煉性。釋曰:明心見性。心性者,本體也。

儒之執中者,執此本體之中也。道之守中者,守此本體之中也。釋之空中者,本體之中本洞然而空也。

道之得一者,得此本體之一也。釋之歸一者,歸此本體之一也。儒之一貫者,以此本體之一而貫之也。

余於是而知:不執中、不一貫,其能聖而孔子乎?不守中,不得一,其能玄而老子乎?不空中、不歸一,其能禪而釋迦乎?唯此本體。以其虛空無朕,強名曰中;以其霹出端倪,強名曰一。然而中即一之藏也,一即中之用也。

故天得此而天天,地得此而地地,人得此而人人。而天地人之大道,原於此也。

皇得此而皇皇,帝得此而帝帝,王得此而王王。而皇帝王之大道,原於此也。

聖得此而聖聖,玄得此而玄玄,禪得此而禪禪。而聖玄禪之大道,原於此也。

Remove ads

《圓悟佛果禪師語錄》(大正藏 1997)云:

修禪道人,隨身卓庵,取名於佛果、老子,因與名之若虛,乃會三為一也,而不出本分事及禪教。永嘉云:「體若虛空沒涯岸」,佛經云:「佛真法身猶若虛空」,混元云:「深藏若虛」,宣尼云:「實若虛」。雲一滴滴水一滴滴凍,只麼平常,表裏空洞;根塵絕偶,六門互用;快住此庵,十八不共;要戲罅隙,灼然無縫,應物非緣,誰為幻夢。《白雲祖師初學記》(續藏經 X1253)云:

孔子太極太素,孟子養浩為真, 莊子參寥宴默,老子萬物歸根。 更有多般名目,理實無形無名。《無準師範禪師語錄》(續藏經 X1382)云:

諸人還見釋迦、老子麼?其或未然,卻聽山僧分明為汝指出:遲日江山麗,春風花草香。泥融飛鷰子,沙暖睡鴛鴦。《宏智禪師廣錄》(大正藏 2001)云:

諸禪德,還知根根、塵塵、在在、處處,盡是釋迦、老子受用處麼?若於轉處不留情,繁興永處那伽定。《明覺禪師語錄》》(大正藏 1996)云:

院又問:「三教中,那教最尊?」師乃起,側身而立。院云:「有口何不道?」師云:「對夫子難言」。《大慧普覺禪師語錄》(大正藏 1998A)云:

此是從上諸聖大解脫法門,無邊無量,無得無失,無默無語,無去無來,塵塵爾剎剎爾,念念爾法法爾,只為眾生根性狹劣,不到三教聖人境界,所以分彼分此。《大慧普覺禪師語錄》(大正藏 1998A)云:

三教聖人立教雖異,而其道同歸一致,此萬古不易之義。然雖如是,無智人前莫說,打爾頭破額裂。

《增壹阿含經.卷第一》云:

自歸能仁第七仙,演說賢聖無上軌。《大方廣佛華嚴經.卷第十二》云:

如來於此四天下中,或名:一切義成,或名:圓滿月,或名:師子吼,或名:釋迦牟尼,或名:第七仙,或名:毘盧遮那,或名:瞿曇氏,或名:大沙門,或名:最勝,或名:導師……。如是等,其數十千,令諸眾生各別知見。

也有一些禪師,雖然沒有直接表達三教合一的觀點,但寫出來的感悟,與《道德經》裏對「道」的描述完全一致。例如傅大士的偈頌:

有物先天地,無形本寂寥。能為萬象主,不逐四時凋。

這段文字,與《道德經》裏寫的「有物混成,先天地生。寂兮寥兮,獨立而不改,周行而不殆,可以為天地母。吾不知其名,字之曰道。」高度一致。

《虛雲和尚開示錄》裏,對此偈頌的解釋是:

師開示云:「傅大士曰:『有物先天地,無形本寂寥;能為萬象主,不逐四時凋。』此物即諸法實相,一切含生所同具,在凡不滅,在聖不增,所謂心佛眾生,三無差別。眾生若能放下識情,顯了真性,即是見性成佛。上根利器之人,一聞即悟,即悟即證,不假修為,說修行都是不得已也。」

Remove ads

道教的主要概念是「道」,按照道教經典的描述,「道」在開天闢地之前已經存在,其無形無象,看不見、摸不著,但卻是創生宇宙萬物的根本力量,可以被稱爲天地之母。「道」永恆存在、無處不在,恆常不變,不可染污、不可敗壞、不可摧毀。[1][2][3]

佛教認爲,萬事萬物的真正本質是「真如」[4][5],或者叫「實相」[6]、「法身」[7][8][9]、「法性」、「如來藏」、「空」、「般若波羅蜜多」[10][11]等等。根據佛教經典,真如,或者叫法身,無形無象、無邊無際,遍佈宇宙,永恆自在,不可染污、不可敗壞、不可摧毀。其恆常不變,如如不動,同時又顯化出宇宙萬事萬物。[12][13][14][15][16]

這樣一對比,會發現道教的「道」,與佛教的真如、實相,在概念定義上完全一致。所以,衆多道教、佛教祖師認同三教合一,是有理論依據的。

根據道教經典,「道」會顯化出各種神、仙、聖人等等,來到世間,啓悟、接引衆生,而老子,就是「道」的化身之一。[17][18]

另一方面,按照佛教理論,法身佛會顯化出各種佛、菩薩、天神、聖人等等,來度化衆生[19][20][21],而釋迦牟尼佛,就是法身佛大日如來顯現出來的應身之一。[22][23]

既然道教、佛教都認爲,至高真理可以顯化出各種佛、菩薩、神、仙、聖人等等,來度化衆生,而且道教、佛教對至高真理的描述,又完全一致,那自然可以推導出,同一至高真理,顯化出各個宗教的教主、聖人等等,來度化衆生。這就是三教合一的理論根源。

學術界觀點

宗教學家王羿博在一篇論文中探討了佛性與道性這兩個概念之間的異同,王羿博聲稱,在隋唐時期,佛教正式被與儒道兩教置於同一視野之中,即所謂的三教,面對儒道兩教所提出的抨擊意見,佛教發展出了關於佛性的觀念,其與儒道兩教所認可的人性論不太相容,而早在南北朝時期,在本體論意義上的道性這個概念便已經得到相關的論證,面對佛教在關於佛性、眾生性的理論這個方面上所發起的挑戰,道教也發展了道性論作為回應,道性論被視為道體論的一種昇華,佛教關於佛性的思想具獨特性,但道教關於道性的思想很大程度上源自關於佛性的思想[24]。

在關於兩個概念之間的差別這個方面上,王羿博聲稱,大乘佛教認為人法兩空,在佛教教義中,佛性是眾生覺悟成佛之性,而道教有婆羅門教式的本際這個概念和認為有能夠體驗萬法的自我,在道教教義中,道外在於眾生且生出了萬物,這些差異導致道教無法全盤吸收佛教的相關思想,道性論被用來解答相關問題,另外,佛性只是因佛教為突顯自身的教義與儒道兩教的教義之間的差別一事而被強調,道性卻是道教所發展出來的哲學理論的相關首要概念,佛道兩教之間的鬥爭及交互為中華文化的發展作出了貢獻[24]。

Remove ads

其他國家的宗教融合現象

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads