热门问题

时间线

聊天

视角

口服補液

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

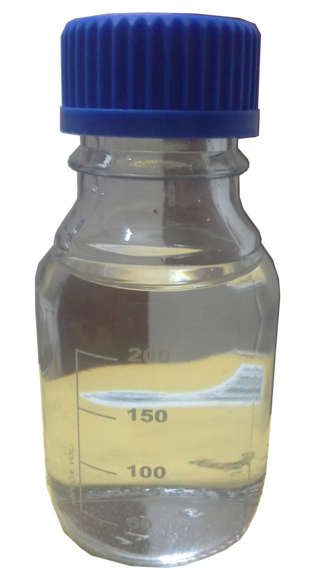

口服補液療法(英語:Oral Rehydration Therapy, 簡稱ORT),官方也稱為口服補充溶液(英語:Oral Rehydration Solution),[1]是一種用於預防及治療脫水(特別是由腹瀉所引起)的液體補充療法。[2]飲用的內容是含有少量糖分和鹽分(特別是鈉和鉀)的水。[2]口服補液療法也可通過鼻胃管給予。[2]這類療法也可包含鋅補充劑,以減少五歲以下嬰幼兒腹瀉的持續時間。[2]跟據估計,使用口服補液療法可把因腹瀉而導致的死亡風險降低93%。[3]

使用此療法的副作用有嘔吐、高血鈉症或高血鉀症。[2]如果發生嘔吐,建議暫停使用10分鐘,之後再逐步重新開始。[2]推薦的配方含有氯化鈉、檸檬酸鈉、氯化鉀和葡萄糖。[2]如果無法取得葡萄糖,可以蔗糖替代、如果沒檸檬酸鈉,可用碳酸氫鈉替代,但這樣配出的混合物在高濕度環境下會變得不穩定。[2][4]口服補液療法的作用機制是葡萄糖會增加腸道對鈉和水分的吸收、而氯化鉀和檸檬酸鈉則分別有助於預防低血鉀和酸中毒,這兩者都是腹瀉的常見副作用。[5][4][6]市面上也有多種其他配方,包括可在家自行調配的。[5][3]然而自製溶液的使用效果尚未有充分的研究。[3]

口服補液療法於1940年代被開發,當時主要是基於經驗,使用含或不含葡萄糖的電解質溶液來治療輕症或處於恢復期的病人。但科學家到1960年代發現葡萄糖能在霍亂疫情期間促進患者對鈉和水分的吸收之後,[7]這項療法才開始普遍用於補充水分和維持治療。口服補液療法已列入世界衛生組織基本藥物標準清單之中。[8]截至2015年,全球有41%罹患腹瀉的兒童使用此療法。[9]這項療法普及後,在降低五歲以下兒童的死亡人數方面發揮有重要作用。[9]

Remove ads

醫學用途

口服補液療法(ORT)比其他補液策略(尤其是經由靜脈注射補液)有更低的侵入性。兒童輕度至中度脫水,在急診室中的最佳治療方式就是ORT。接受此療法的患者應在六小時內進食,並在24至48小時內恢復正常飲食。[10]

ORT可將腹瀉導致的死亡率降低多達93%。[3]在四個開發中國家進行的病例研究也證實增加ORT使用,與死亡率降低有關聯。[12]使用原有的ORT配方,對腹瀉發作的持續時間或體液流失量沒影響,[13]但使用降低Osmotic concentration的溶液可減少糞便量,此已獲證實。[14]

在開始ORT前,應評估個體脫水的嚴重程度。

- 此法適合沒脫水,或呈現輕度至中度脫水跡象和症狀的人。

- 有嚴重脫水的人應立即尋求專業醫療協助,並盡快接受靜脈補液,以迅速補充體內液體。[15]

禁忌症

在某些情況下,應停止ORT,並改為靜脈輸液:

- 雖然使用正確的ORT方式,嘔吐仍持續不止、

- 脫水跡象在給予ORT後反而惡化、

- 個體因意識水平下降而無法飲水、

- 有腸道阻塞或腸麻痺的證據。

對於因血流動力性休克而導致氣道保護反射受損的人,此法也可能是禁忌。[16]短期嘔吐並非接受ORT的禁忌症。對於正在嘔吐的人,以緩慢且持續的速度飲用口服補液,將有助於緩解嘔吐症狀。[10]

配製方式

世界衛生組織(WHO)和聯合國兒童基金會(UNICEF)已共同制定官方指南,用以規範口服補充溶液的製造,以及用於配製此種溶液的鹽類。他們也根據材料的取得性,提出其他可接受的配方。

市售的商品形式有兩種:

於2013年在醫學期刊《刺胳針》上發表的一篇評論強調,需要更多關於預防脫水的自製溶液研究。[19]運動飲料雖然不是最佳的口服補液方案,但在沒其他選擇時仍可使用。不應由於缺乏更好的選擇而拒絕使用運動飲料,因為補充水分優先於一切。但在非緊急情況下,它們並不能取代ORT。[20]

WHO和UNICEF在2003年建議將口服補充溶液的滲透濃度從311毫滲透莫耳/升(mOsm/L)降至245毫滲透莫耳/升。[21][22]這些指南於2006年再次更新。建議是基於多項臨床試驗,結果顯示降低滲透濃度的溶液比標準口服補充溶液,能減少腹瀉兒童約25%的排便量和約30%的靜脈注射治療需求。此外,嘔吐的發生率也因此降低。降低滲透濃度溶液中的葡萄糖和氯化鈉濃度較原始溶液為低,但鉀和檸檬酸鹽的濃度則維持不變。[23][14][24][25]

施用方法

ORT的原理是即使患者因腹瀉或嘔吐而流失水分,腸胃道仍會持續吸收水分。WHO對ORT有明確的適應症、配方和程序規定。[26]

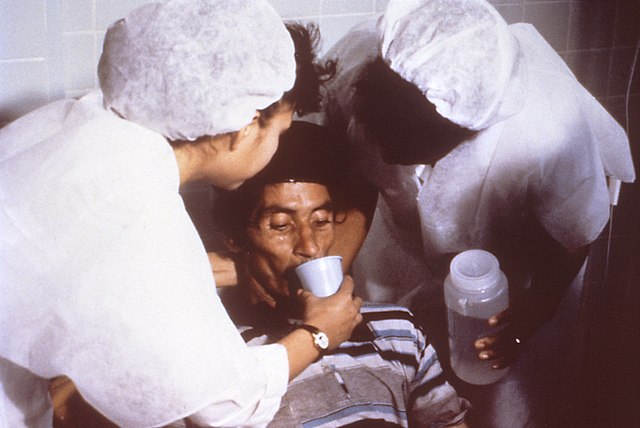

根據WHO/UNICEF的指南,ORT應在腹瀉剛出現時就開始進行,以預防脫水。[23][27]嬰兒可以用滴管或注射器餵食此種溶液。兩歲以下的嬰幼兒,每隔一到兩分鐘可餵食一茶匙的口服液體。年紀較大的兒童和成人則應頻繁地小口飲用,建議在每次拉稀便後補充200–400毫升的溶液。[2]WHO建議兩歲以下兒童在每次排便後應補充四分之一到半杯的液體,而年紀較大的兒童則補充半杯到一杯。如果患者嘔吐,照護者應等待5–10分鐘後再繼續給予。[26](Section 4.2)此種溶液可由難民營、診所或醫院中的人道援助人員或醫護人員提供。[28]母親應陪伴在孩子身邊,並學習正確的給予方法,這將有助於她們未來在家中也能進行此種療法。在整個ORT期間,仍應持續進行哺乳。[26]

相關治療

WHO建議,除進行一般的ORT外,也進行鋅的補充(每天10至20毫克),持續十到十四天。如此可減輕病情的嚴重程度與持續時間,並降低未來兩到三個月內再次發病的可能性。鋅的補充劑形式有成人用的硫酸鋅溶液,適用於兒童的改良溶液以及錠劑。[29]

在兒童的嚴重脫水獲得矯正且食慾恢復後,補餵能加速腸道功能恢復、減少體重流失,並支持其持續成長。少量多餐最易被身體接受(每三到四小時提供食物)。母親應繼續進行哺乳。[26][12][30]患有水狀腹瀉的兒童通常在脫水被矯正後食慾就會恢復,而患有血便腹瀉的兒童則往往要到疾病痊癒後才會食慾較佳。應鼓勵這些兒童盡快恢復正常進食。WHO建議一旦兒童的腹瀉獲得矯正,在接下來的兩週內每天給其多吃一餐,若兒童有營養不良的情況,則應延長補餵時間。[26]

對於有消瘦症形式的營養不良兒童,脫水情況可能會被高估,對於水腫型營養不良的兒童,脫水情況則可能被低估。[31]此外,對這些兒童的照護還必須包含謹慎處理他們的營養不良問題及治療其他感染。有用的脫水跡象包括:渴望飲水、嗜睡、四肢冰冷潮濕、橈動脈脈搏微弱或消失,以及尿量減少或無尿。在嚴重營養不良的兒童中,通常無法可靠地分辨是中度還是重度脫水。如果一個嚴重營養不良的兒童出現重度脫水跡象,但沒有水狀腹瀉病史,應將其視為敗血性休克而進行治療。[26]

最初的ORS配方(鈉90微莫爾/升)和目前的標準低滲透濃度ORS(鈉75微莫爾/升)對於因腹瀉而脫水的嚴重營養不良兒童來說,兩者的鈉含量都過高,而鉀含量過低。對於這類兒童,建議使用ReSoMal(適用於營養不良的再水合溶液)。ReSoMal的鈉含量較低滲透濃度ORS為低(45微莫爾/升),而鉀含量較高(40微莫爾/升)。[32]

但有一個例外情況:如果嚴重營養不良的兒童同時患有嚴重腹瀉,ReSoMal在這種情況下可能無法提供足夠的鈉,此時建議使用標準低滲透濃度ORS(鈉75微莫爾/升)。[26]

Remove ads

WHO建議,所有因嚴重營養不良而入院的兒童都應接受廣譜抗生素(例如慶大黴素和安比西林)治療。此外,住院的兒童應每天檢查是否有其他特定感染。[26]

如果懷疑是霍亂,應給予對霍亂弧菌敏感的抗生素。此能將因腹瀉造成的體液流失減少50%,並將腹瀉的持續時間縮短至約48小時。[33]

生理基礎

體液在人體的消化過程中會進入腸道腔內。這種體液與血液等滲透壓,並含有高達約142毫克當量/公升的鈉。一個健康成人每天會向腸道腔內分泌2,000至3,000毫克的鈉。這些鈉幾乎都會被重新吸收,以維持體內鈉水平恆定。在腹瀉疾病中,富含鈉的腸道分泌物在被重新吸收前就已流失。當體液流失嚴重時,可能在數小時內導致危及生命的脫水或電解質失衡。治療的目標是透過ORT或靜脈輸液來補充流失的鈉和水分。[34]

人體對鈉的吸收分兩個階段進行。首先,鈉透過鈉/葡萄糖協同轉運蛋白1(SGLT1),以與葡萄糖共同運輸的方式,進入腸道上皮組織(腸細胞)。接著,鈉通過基底外側細胞膜,經由鈉鉀幫浦的主動運輸,從腸道上皮組織被泵入細胞外空間。[35][36]

歷史

ORT在1980年代初期僅指WHO和UNICEF所規定的配方。由於官方配方並非隨時均可取得,這一定義於1988年被修改為包含建議的自製溶液。定義也於同年經過修訂,將持續補餵納為相關療法。定義於1991年改為"增加給予的補水溶液",在1993年則改為"增加給予的液體和持續補餵"。[28]

療法演進過程

印度科學家赫門德拉·納特·查特吉於1953年在《刺胳針》發表使用口服補充溶液治療輕度霍亂患者的成果。[37]他以葡萄糖-鈉電解質溶液治療186名輕至中度霍亂患者,並成功讓所有病患復原。[38]但他的研究缺乏對照組,且未發表任何關於體液或電解質進出平衡的科學依據,因此被視為軼事報告。

美國醫界人士羅伯特·艾倫·菲利普斯曾嘗試根據其"當葡萄糖存在時,霍亂患者可吸收鈉和氯"的發現來開發有效的ORT溶液,但因其溶液滲透濃度過高而失敗。

美國生化學家羅伯特·K·克雷恩於1960年初描述鈉-葡萄糖協同運輸機制。[39]這項發現,加上霍亂患者的腸道黏膜似乎未受損的證據,顯示即使在霍亂引發的嚴重腹瀉期間,腸道仍可能持續吸收葡萄糖和鈉。在1967年至1968年間,諾伯特·赫希霍恩(美國公共衛生醫生)和納撒尼爾·F·皮爾斯(Nathaniel F. Pierce)證明重度霍亂患者能吸收足夠的葡萄糖、鹽分和水分以維持身體水分。[40][41]1968年,大衛·納林(美國病理學家)和理查德·A·卡什(美國全球健康研究者)等人發表的報告顯示,給予霍亂成人患者口服葡萄糖-電解質溶液,且口服量等於腹瀉流失量時,可減少80%的靜脈輸液治療需求。[42][38]

在1971年的孟加拉國解放戰爭期間,霍亂在難民間爆發。當靜脈輸液供應不足時,印度婦產科醫生迪利普·馬哈拉納比斯醫生在加爾各答的難民營指導家屬與照護者,使用口服補充溶液治療霍亂患者。有超過3,000名患者接受ORT,其死亡率為3.6%,而接受靜脈輸液治療者的死亡率高達30%。[43][44]孟加拉國獨立後,一場大規模運動推廣鹽水用於腹瀉治療。WHO於1980年正式認可ORT,並啟動全球推廣計畫。

諾伯特·赫希霍恩於1970年代在美國阿帕契堡印第安保留地推廣ORT。[45][46][47]他觀察到當地兒童會自主飲用足夠的溶液以恢復體內水分,且儘早補液和恢復進食能保護他們的營養狀況。而促使ORT在開發中國家兒童腹瀉治療中的應用增加。

孟加拉國非營利組織BRAC於1980年訓練挨家挨戶的推廣員,教導母親們在家自製口服補液。他們使用家中現有器具,用"半夸脫"的水,加入一把糖和三指可捏的一撮鹽。後來,此法透過電視和廣播宣傳,口服補液配料包裝也應運而生。孟加拉國在三十年後進行全國調查,顯示近90%的重度腹瀉兒童在家中或醫療機構均接受口服補液。[48]

UNICEF估計全球在2006年到2011年間,約有三分之一的五歲以下腹瀉兒童接受口服補液治療,根據不同地區,比例約在30%至41%之間。[49][50]

ORT是UNICEF名為"GOBI FFF"計畫中的主要項目。GOBI FFF代表(成長監測、口服補液療法、母乳餵養、預防接種、女性教育、家庭生育間隔和食物補充)。該計畫的目的為透過經證實的低成本干預措施,提高開發中國家的兒童存活率。[51]

對ORT的表彰與獎項

參考文獻

延伸閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads