热门问题

时间线

聊天

视角

政體

维基数据有关政府组织形式或类别的元类 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

政體(英語:forms of government)是國家的政治、統治形態,即國家政治體系運作的形式。一般用來指涉一個國家政府的組織結構和管理體制,在不同的歷史時期,不同的國家和地域,政治體制都不盡相同。

Remove ads

概要

歷史

對於政體理論的比較研究主要集中在西方。從古希臘時期各種樣式的城邦制度,一直到啟蒙運動後的制度實踐,各種體制紛繁登場;從柏拉圖到亞里士多德,再到密爾,西方政治思想家們對國家政體進行了長期的總結和研究。

西方對政體理論的系統闡釋可以追溯到古希臘時期,在希羅多德(約前484年-前425年) 的《歷史》中,就曾經提到波斯討論過獨裁、寡頭與民主三種政體的優劣。柏拉圖在早年所寫的《理想國》中提出了五種政體周期循環的理論:分別是精英政體、勛閥政體(斯巴達-克里特政體或譯作或權門政體)、寡頭政體、平民政體、僭主政體。五種政體循環更替。在精英政體,有高貴靈魂的統治階級不擁有私人財產,但原本能擁有資產的被統治階級子孫,經由教育、學習、建立功積進入統治階層,導致政府素質下降,統治圈產生私有財產,從而退化為勛閥政體;勛閥政體對戰績、榮譽和金錢的迷戀,導致少數人聚斂大量財富,從而退化成寡頭政體;寡頭政體以財產決定地位,導致窮人對富人的憎恨,從而平民政體取代寡頭政體;由於平民政體過度崇尚自由,導致秩序喪失,道德淪喪,使得有了極權政治產生的土壤,從而僭主政體取代了平民政體;僭主政體完全憑僭主的意志行事,極權的專制走到盡頭又使貴族政體有了產生的可能。[2]柏拉圖在晚年時,在其《政治家篇》中重新提出了整體的分類觀點。首先根據統治者人數將政體分為由一人統治的君主政體,由少數人統治的貴族政體和多數人統治的平民政體;然後根據是否實行法治,與這三種政體一一對應,分別產生僭主政體、寡頭政體和暴民政體。柏拉圖認為,「一人專制的政府,如果只根據好的成文法律來統治,就是六種政體中最好的;可是,如果他不根據法律,那就是最無情的,對他的國民的壓迫也是最厲害的[3]:19。」在《法律篇》中,柏拉圖又提出了混合政體的理論。他將政體分為兩大類,一種是君主制,一種是民主制。大多數國家都是這兩種政體的不同程度的結合[3]:22。

師承於柏拉圖的亞里士多德認為政體是一切政治組織的依據。在他的著作《政治學》中,亞里士多德按照統治者人數將政體分為君主政體、貴族政體、共和政體;再根據施政目的,從這三種政體中產生出三種變態政體:僭主政體、寡頭政體和平民政體。分類依據則是貧富和階級差別[4]。亞里士多德理想中的政體是道德上追求善,共和制為形式,以法治為手段[1]。

隨着羅馬共和國的強大,以西塞羅為代表的思想家們將政體理論又向前推進了一大步。西塞羅在《論共和國》中界定了國家的概念,將政體分為一人統治國家的君主制、少數選舉出來的人統治國家的貴族制,以及由人民自己掌握的民主制。他同時認為最好的政體就是這三種政體「均衡地混合而成」,並且認為羅馬共和國就是理想政體形式的體現。

托馬斯·阿奎那重新解釋了亞里士多德的政治哲學思想,將政體按照統治者的施政目的和人數多少進行劃分。為治下的人民謀求幸福的統治是正義的,依統治者人數多少依次為:君主政體、貴族政體、平民政體;不是為人民謀求幸福的統治是不義的,依統治者人數多少依次為:暴君政體、寡頭政體、民主政體;而平民通過人數上的優勢壓迫富人,則是暴民政體。而阿奎那認為最好的政體是君主政體,而最壞的政體則是暴君政體[5]。

啟蒙運動之後,政體理論上劃時代的建樹人物是法國思想家讓·布丹。他根據掌握國家主權的人數多寡,將政體分為君主政體、貴族政體和民主政體。他認為法國的君主政體是最好的政體,把君主政體按照君主行使權力的方式分為王朝君主制(或者稱作正宗的君主制)、領主君主制和暴君制。這種劃分的意義在於將世俗政治權威置於了神法和自然法的規範下,認為只有這樣,人民才能真正享有財產和自由,並且自願服從主權者的權威[1]。

此後,托馬斯·霍布斯才完全擺脫了倫理、道德和宗教的約束,以社會契約為基礎,按照主權的歸屬將政體分為一人掌握主權的君主政體、議會式的貴族政體以及全體臣民大會掌權的民主政體。霍布斯放棄了對理想政體的探討,認為人性的自私不可能讓統治者放棄私利而只謀求公共利益,只有私人利益與公共利益統一的地方,公共利益才會被增進。他認為這隻有絕對君主制才能夠實現[6]。

約翰·洛克認為政體應該取決於立法權的歸屬,因此他將政體分為由社會大多數人掌握立法權並通過委任官員執行法律的純粹的民主政體;立法權歸屬於少數選舉產生的人或他們的繼承人的寡頭政體;立法權歸於一人的君主政體(還可以分為世襲君主制和選任君主制);立法權由多數人交給少數人或一人行使,然後收回立法權重新交給所選出的人稱之為混合政體[7]。

孟德斯鳩在《論法的精神》中按照統治權的歸屬將政體分為共和政體(又分為民主政體和貴族政體)、君主政體(孟德斯鳩所說的其實是英國的君主立憲制)和專制政體[8]:16。同時,孟德斯鳩認為每種政體都有自己的原則,共和政體需要品德;君主政體需要榮譽;專制政體需要恐怖[8]:19-29。政體的腐化來自於原則的腐化。政體的穩定取決於地域範圍的大小,小國適合於共和政體,中等國家適合於君主政體,大帝國則適合於專制君主政體[8]:126。

與孟德斯鳩同時代的法國思想家盧梭則按照政府成員人數多寡將政體分為:大多數人掌握政府的民主制;委託給少數人掌握的貴族制(又可分為自然的貴族制、選舉的貴族制,世襲的貴族制);以及委託在一個行政官手裡的君主制。盧梭認為世襲的貴族制是最壞的,而真正的民主制僅僅是一種理想,不可能也無必要實現,因此選舉的貴族制(實際上是貴族共和制)才是實際上最好的。因為選舉的貴族制可以選出精英來保證政治修明,少數人的討論更有效率,而且有利於立法權和行政權的有效區分[9]。

Remove ads

現代政體理論基礎

在理論上和技術上對於政治體制的研究是屬於政治學的一門子領域,被稱為比較政治學[10]。

由於比較政治學是專門性的,學者們仍缺乏一種針對所有形式的政府的廣泛研究。學者間也爭論是否有可能建立起一個廣泛的政權分類系統。在政府比較上最傳統的也是最常用的方法是二分法(例如民主與專制,而這並不是一種類型學),大多數學者傾向於研究並比較兩種或三種不同的政權形式。或許唯一例外的是專家們對於選舉制度的比較,他們使用大量的資料和數學來計算何種形式的選舉制度能產生最穩定、持久、和最能代表民意的政權。

大多數比較都是針對特定制度的研究。一些人則研究政權的形式與其正當性之間的聯繫(例如民族主義、經濟體系)。目前在比較政治學上的主要辯論之一是對於總統與國會之間互相抗衡的穩定性。另一個辯論則是民主是否會促進經濟發展。

其他的學者,例如制度架構的專家,則嘗試設計新的政權形式。例如艾倫·李帕特替民主政治設計了一種新的解決制度,稱為協商民主,這種形式的民主政府能夠分割為幾個社會(文化、種族、政權、意識形態等等),在單一的政權下表達每個社會的民意,以避免衝突或分裂。

簡言之,分類政府的形式是相當複雜的。每個政治共同體都是獨一無二的,並且都在不同的權力架構和社會結構下運作。也因此,世界上的政府形式數量幾乎和存在的社會一樣多。

Remove ads

政體類型

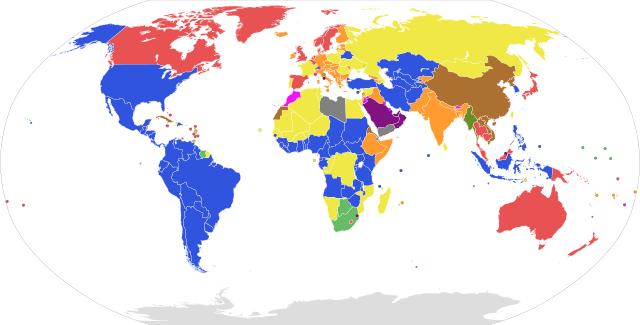

議會制共和國家,由內閣掌握實權。

選舉行政總統的議會制共和國家,由總統掌握實權。

總統制共和國家,由總統掌握實權。

半總統制共和國家,由總統和獨立於總統的內閣分享權力。

議會制君主立憲制國家,君主本身並沒有實權。

二元制君主立憲制國家,君主本身擁有一定實權且有弱勢的議會。

君主專制的國家。

一黨執政的國家。

軍政府獨裁統治的國家。

不符合上述的國家。

自古以來,人們一直試圖對紛繁複雜的政體類型進行概括和分類,但是研究者在政體的視角和研究方法上各不相同,因此一直無法達成一致的結論[1]。

希羅多德和亞里士多德都根據執政者的人數來劃分。到了近代,隨着國家政體日趨複雜,政治學家們在此基礎上,根據最高掌權者的產生方式,任職期限以及國家與政府的結合程度對政體進行更精細的分類。比較具有代表性的是美國政治學家約翰·威廉·柏傑斯的政體分類標準[11]:

- 根據主權機關與政府機關有無區別分為直接政府(直接民主制)和間接政府(間接民主制)

- 根據國家元首的產生方式分為世襲政府和選任政府

- 根據行政與立法部門的關係分為內閣制和總統制

- 根據政府機關的職權集散分為單一制(又稱集權政府)和聯邦制(又稱分權政府)

- 根據國家聯盟的職權又可分為邦聯制

塞繆爾·亨廷頓則從發展政治學角度,先依照政治參與程度從低到高將政體分為傳統型、過渡型和現代型,再根據制度化和政治參與之間比率高低分為公民型和普力奪型(praetorian)[12]:74,177-178。二者結合則產生,公民政體中的建制型、輝格型和參與性;普力奪政體有寡頭型、激進型和群眾型[12]:73-75。

也有學者按照統治性質將政體分為動員的、神權的、官僚的和和解的。或者按照現代化程度不同分為英美式的、歐洲大陸式的、前工業化或半工業化式的、集權式的[1]。

傳統上一般將政體分為君主制和共和制。但是現代的政體中,一些國家的君主制政體已經變成了議會君主制,君主只有虛位;而在另一些國家,雖然是共和政體,但是權力卻集中在一人手裡。這使得君主制和共和制的唯一區別就是是否存在君主,因而君主制和共和制的劃分方法受到了越來越多的批評[13]。因此現代西方學界通常先假設一個連續體,一端是純粹的民主政體,例如古希臘的城邦,靠近這一端的是大多數的發達國家;另一端是極權政體(又稱全能政體),例如納粹德國,靠近這一端的是社會主義國家,其它國家的現實政體則處在這一連續體中間的某個位置上。此外,大多數第三世界國家則被歸入威權政體。劃分的標準主要包括政府對社會思想與經濟活動的控制程度,意識形態是否多元性,民眾對政府政策的影響範圍和程度。[1]。而由於「民主」與「極權」所帶有的強烈的意識形態色彩,為增強學術意義,也有學者主張用大眾政府(popular government)或多頭政體(polyarchy)來代替「民主政體」[14]。

Remove ads

一個國家採取何種政體,與社會各階層在國家政治經濟中的地位有關,也同時受到社會所處的自然環境,歷史傳統,民族構成的制約。同樣是封建制的國家,其政體可能是君主制,也可能是共和制。而不同性質的國家也可能採用相通的政體,例如古希臘是共和制,現代很多資本主義國家也是共和制。

現代國家政體主要包括君主立憲制和共和制。君主立憲制又可以分為二元制君主立憲制和議會制君主立憲制;共和制包括議會共和制、總統制、半總統制、委員會制和一黨執政制。以下只是人們通常對政治體制的一些分別:

- 傳統(部落或家族) 或 現代(官僚政治)

- 單一性的(

義大利、

義大利、 法國 ) 或 非單一性的(

法國 ) 或 非單一性的( 俄羅斯、

俄羅斯、 巴西 )

巴西 ) - 獨裁(

中華人民共和國、

中華人民共和國、 北韓 ) 或 民主(

北韓 ) 或 民主(  日本、

日本、 挪威 )

挪威 ) - 選舉(

芬蘭 )、沒有選舉(

芬蘭 )、沒有選舉(  沙烏地阿拉伯 )、世襲制(

沙烏地阿拉伯 )、世襲制(  汶萊 )、選舉君主制(

汶萊 )、選舉君主制(  梵蒂岡 )

梵蒂岡 ) - 直接(

印度尼西亞 )或非直接的選舉(

印度尼西亞 )或非直接的選舉(  美國 的選舉人團制度)

美國 的選舉人團制度) - 政教分離的(

阿爾巴尼亞 )或政教一體的(

阿爾巴尼亞 )或政教一體的(  伊朗 )

伊朗 ) - 權力分割的架構(

英國 )或沒有權力分割的架構(藤森統治下的

英國 )或沒有權力分割的架構(藤森統治下的  秘魯及穆加貝統治下的

秘魯及穆加貝統治下的  辛巴威 )

辛巴威 ) - 議會共和制(

保加利亞 )、總統制(

保加利亞 )、總統制(  哈薩克 )、半總統制(

哈薩克 )、半總統制( 蒙古國)、君主立憲制(

蒙古國)、君主立憲制(  柬埔寨、

柬埔寨、 馬來西亞 )、君主專制(

馬來西亞 )、君主專制( 沙烏地阿拉伯)、二元君主制(

沙烏地阿拉伯)、二元君主制( 摩洛哥)、委員制(

摩洛哥)、委員制( 瑞士)

瑞士) - 掌握執政權力的人數(

瑞士 7人、

瑞士 7人、  波赫 3人、

波赫 3人、  法國 2人、

法國 2人、  美國 1人、

美國 1人、  中華人民共和國 1人[a])

中華人民共和國 1人[a]) - 立法權力的架構(獨裁、一院制、兩院制)

- 議會裡的聯盟或政黨議員數量

- 聯邦制(

奈及利亞 ) 或 單一制(

奈及利亞 ) 或 單一制(  南韓 )

南韓 ) - 選舉制度的規定:

- 經濟體系類型

- 普遍的意識形態和文化

- 強大的制度運作能力(

義大利 ) 或 虛弱的制度運作能力(

義大利 ) 或 虛弱的制度運作能力(  索馬利亞 )

索馬利亞 ) - 合法的(

烏克蘭 ) 或 非合法的(

烏克蘭 ) 或 非合法的(  伊斯蘭國 )

伊斯蘭國 ) - 事實上的(有效控制)(

中華民國政府有效控制臺澎金馬地區 )(

中華民國政府有效控制臺澎金馬地區 )(  中華人民共和國政府有效控制中國大陸 ) 或 法律上的(名義上的政府權力)(《中華民國憲法》和《中華人民共和國憲法》皆列明:中國大陸和臺灣為本國的領土)

中華人民共和國政府有效控制中國大陸 ) 或 法律上的(名義上的政府權力)(《中華民國憲法》和《中華人民共和國憲法》皆列明:中國大陸和臺灣為本國的領土) - 主權(

丹麥 )、半主權(

丹麥 )、半主權(  格陵蘭 )、非主權(

格陵蘭 )、非主權( 薩克森、

薩克森、  科羅拉多州 )、自主權(

科羅拉多州 )、自主權(  香港、

香港、  澳門 )。

澳門 )。

Remove ads

其他經驗和概念上的問題

在表面上,要辨識一個政府的體制似乎不是件難事,大多數人會說美國是一個民主國家,而前蘇聯是一個專制國家。不過,如同Kopstein和Lichbach所說的[22]:4,要定義一個政權是相當不容易的。要辨識某種形式的政府的必要條件時更是困難,「辨認一個國家的政府形式」與「確認其形式的必要條件」是不同的。舉例而言,如果要定義民主的必要條件,許多人或許會說「選舉」,但事實上前蘇聯和美國的公民都可以投票選舉他們當地的行政官員。這種比較的問題在於大多數人都不會接受其標準,因為那與他們所認知到的事實相差太遠了,大多數人也不會因此而將前蘇聯視為是和美國一樣的民主國家,也因此這種比較概念的用途便大打折扣。

有幾種方法或許能幫助消除這種辨認國家政府形式與確認形式的必要條件之間的問題。其中一種方法便是去考慮一個政府形式的充分和必要的特色。那麼在針對如上述及蘇聯的問題時,我們便能說「選舉是必要的,但光有選舉並不代表就是民主」或者「這種選舉並非由民主構成的」。

另一個可能的方法是進一步說明每個政權的條件本質,在美國與蘇聯的例子裡,兩個國家都實行選舉,但兩個政權的差別在於蘇聯實行的是一黨專政,直到蘇聯共產黨總書記戈巴契夫1985年上台以前,所有蘇聯共產黨以外的政黨(和候選人)都是非法的。相較之下,美國擁有確實的兩黨制度,政黨需受到政府管制,但並不會禁止其存在,除此之外,在美國產生的兩黨制度結構是由於多黨制度的缺點而自然產生的,並非是原本制度所規定的,而且一些影響力有限的小政黨(例如美國自由黨)也依然存在。

另一個問題是有些政治系統是由社會或經濟運動所創造的,這些運動在醞釀成熟後會成立特定的政黨執政。這些運動也可被視為政府的形式,一些例子包括:

- 或許最顯著的例子是共產主義的運動。在共產主義的例子裡,也顯示了這些運動所創造的政治制度可能會與原先其起源的社會和經濟意識形態有所差異。這可能造成原先那些意識形態的支持者反對那些運動所創造的政治制度。舉例而言,一些標榜為托洛茨基主義或共產主義的人也時常反對20世紀的共產主義國家。

- 伊斯蘭主義也時常被舉出作為牽涉到政府形式的運動。許多伊斯蘭世界的國家的確以伊斯蘭來作為國家的名稱。不過,這些政府在實際上則會利用不同機制的權力手段(例如借債和訴諸於民族主義)。這表示了沒有單一的政府形式能被定義為「伊斯蘭」政府。也因此伊斯蘭在政治運動上其實是一個鬆散的政治實踐團體,而不是一個完整的政治運動。

- 許多其他人民運動的基礎原則也大量牽扯到政府的形式,這些運動支持特定的政府形式,並且會在他們取得權力後加以實現。例如生態民主(Bioregional democracy)便是追求環保的綠色政治所主張的概念。

Remove ads

注釋

參考文獻

外部連結

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads