热门问题

时间线

聊天

视角

文革大屠殺 (廣東)

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

本條目是關於文化大革命期間(1966年-1976年)發生在中華人民共和國廣東省的屠殺事件。文革期間,廣東省下轄80個縣,依據撥亂反正、改革開放以後公開的57個縣的縣誌,其中有28個縣發生過集體屠殺,6個縣屠殺人數超過1,000人、以陽江大屠殺中的陽春縣(死亡2,600餘人)最為嚴重,所有已知發生屠殺的縣平均非正常死亡人數為278人[3][4][5][6][7]。此外,在廣東的部分城市當中亦發生了屠殺事件,比如廣州吊勞改犯事件造成至少187-197人死亡[8][9][10]。

廣東文革屠殺事件主要發生在1968年7-10月間,由廣東省革命委員會、各縣革命委員會等機構領導[3][6]。廣東省是文革時期屠殺情況最為嚴重的省份之一,與廣西文革屠殺有一定聯繫,其集體屠殺主要可分為兩類,一類是針對「四類分子(地、富、反、壞)」及其親屬的屠殺,另一類是政治迫害型屠殺[3][6][7][11][12][13]。當時隸屬於廣東省行政區劃的海南島也發生了大屠殺事件,由當地的軍隊和民兵主導,其中儋縣大屠殺造成700餘人死亡[6][7][14]。在文革結束後的撥亂反正、改革開放時期,中共中央、廣東省委為部分屠殺事件的受害者平反,1980年1月廣東省革委會被正式撤銷、復設廣東省人民政府[15][16][17]。

Remove ads

歷史背景

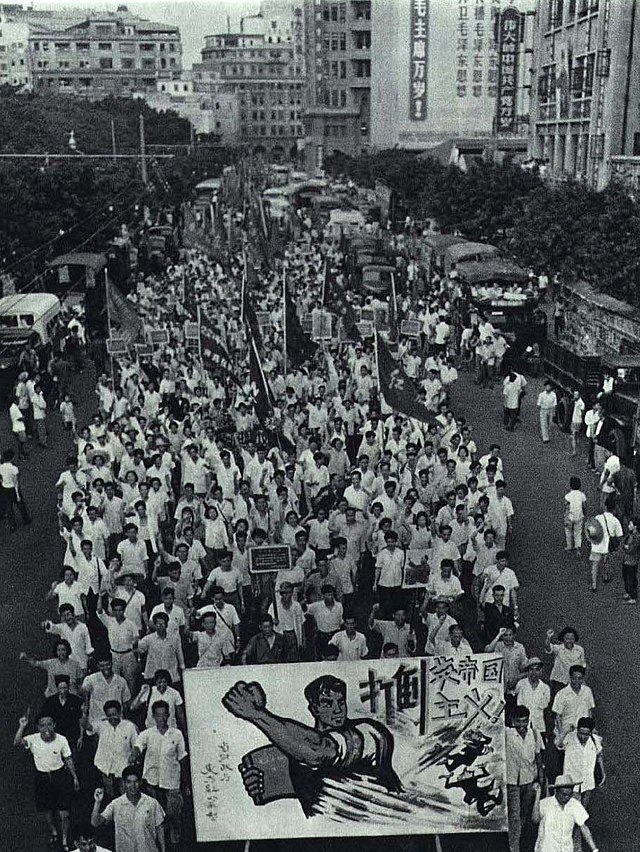

1966年5月,毛澤東在中國大陸發動並領導了文化大革命[18][19]。1967年1月,受上海「一月風暴」的影響,廣東省各黨政機構被奪權,陷入癱瘓、社會大亂,3月15日毛澤東決定在廣東實行軍事管制,軍事管制委員會成為廣東省最高黨政權力機構,黃永勝擔任軍管會主任[20][21][22]。與此同時,履職中央的前廣東省委第一書記陶鑄、時任廣東省委第一書記趙紫陽等人,相繼失勢被打倒[21][23]。而自奪權運動起,廣東省內的造反派群眾聯盟「紅旗派」(也稱「旗派」)與支持軍管的保守派群眾組織「東風派」(也稱「總派」)之間發生多次武鬥[24][25][26][27]。時任中國國務院總理周恩來等人於1967年4月至11月期間曾多次出面調停,並在11月初要求廣東省在一個半月內成立「革命委員會」[3][22][25][28]。

1967年4月17日,周恩來親自前往廣州,並在18日的兩派群眾會議上宣布了中央文革小組的定調,指責「東風派」是「偏於保守的群眾組織」,而相反「紅旗派」則是「革命造反派」[22][25]。但是,4月19日,周恩來返回北京後,重新修改了對「東風派」的定調,認為其是「革命組織」而非保守組織[22][25]。也有學者認為,「紅旗派」、「東風派」屬於激進派的兩翼,並沒有實質性的政治傾向差異[21]。5月-6月,黃永勝等人多次與兩派群眾及其它群眾組織的領導進行座談溝通,希望實現「革命大聯合」,一段時間內廣東省內並沒有再發生大的動亂[22]。但同年7月起,大規模的武鬥再度爆發,譬如7月23日的中山紀念堂大武鬥[29]、8月廣東省總工會武鬥等[28][30],以及兩派衝突導致的「820血案」[31][32];8月中旬,廣州市內發生吊勞改犯事件,造成至少上百人死亡[8][9][10]。

1967年11月12日,中共中央、國務院、中央軍委、中央文革小組作出《關於廣東問題的決定》,要求成立「廣東省革命委員會」,至1967年底廣州地區的兩大派雖然實現了大聯合,但各組織仍然保留着自己的旗號[24][25][33]。

Remove ads

1968年2月21日,廣東省革命委員會、廣州市革命委員會同時成立,省革委會成為廣東省最高權力機關,廣州軍區司令黃永勝擔任省革委會主任[24][33][34]。黃永勝本人支持保守組織「東風派」[35][36],但是以「紅旗派」為主的有組織的抵抗仍在繼續,社會秩序卻未能及時恢復,在接下來的3個月裡紅旗派又多次發起大規模武鬥[3][25][33]。與此同時,1968年5月,在毛澤東的支持下,「清理階級隊伍」運動在全國範圍內展開,清查黑五類分子、叛徒、特務、走資派、反革命分子等[37];僅廣州市即有至少數萬人遭到迫害,尤其是歸國華僑及親屬、有海外關係的人,據廣州市革委會的統計,1968年7月至12月,全市非正常死亡達585人[24][27][31][38]。

1968年6月17日,廣西官方宣稱破獲了陰謀集團「反共救國團」,此後官方認為其在廣西的部分只是「分團」,而該團的總部設在廣東省會廣州[3][12][13]。7月25日,周恩來、康生等中央領導在北京接見廣西群眾代表時,對「反共救國團」的說法表示了認可,並都把「反共救國團」與廣西的造反派組織「四·二二」、廣東的造反派組織「紅旗派」這兩個群眾組織聯繫在一起[3][12][24]。1968年7月起,廣東省革命委員會、軍隊將中共中央的兩條指示《七三布告》和《七·二四布告》作為鎮壓「紅旗派」的依據,與此同時廣東各地的集體屠殺逐漸升級,相應的廣西大屠殺也出現高潮[3][12][13][27][39]。1968年7月至10月間,由廣東省革委會、各縣革委會領導的集體屠殺達到高峰[3][6][27],譬如陽春縣自8月18日起的不到半個月內,就有1,700餘人被殺,其中全水公社在8月15日至25日間「成批殺人」、導致663人喪生[27]。

具體事件

陽江大屠殺,又稱陽江「亂打亂殺事件」,發生在文化大革命期間的廣東省陽江地區[4][5][6]。依據中國共產黨陽江市委黨史研究室的統計數據,屠殺共造成至少3,573人非正常死亡[4][5][6],具體包括:

陽江大屠殺期間,殺人手法包括棍棒或鋤頭打死、開槍掃射、捆綁淹死、匕首刺死、禾叉插死、石頭砸死、鞭炮炸死、煤油燒死、活埋等等[4][5]。屠殺由當地縣軍管會組織,由各人民公社、生產大隊成員實施,受害者主要是黑五類及其親屬(包括嬰兒),大屠殺一度導致漠陽江上遍布漂浮屍體[4][5][41]。

廣州吊勞改犯事件,又稱廣州打勞改犯事件,1967年8月發生在廣州市,該事件持續約1周時間[8][9][10][42][43]。該事件的起因是謠傳粵北等地的公安系統把監獄的犯人放出來、這些勞改犯集結要洗劫廣州城,導致廣州民眾為自保而產生了極端暴力行為[8][9][10][43]。據學者調查,吊勞改犯事件共造成了至少187-197人的非正常死亡(一說是300餘人[44]),死者多是廣州等地的普通居民,而被打死的人多被吊屍於廣州許多街道兩側的樹上、馬路邊的電線杆上等[8][9][42][43]。

反彭湃烈士事件,又稱反彭湃事件,是文化大革命時期發生在廣東省海陸豐地區的重大冤假錯案[15][45][46][47][48]。該案件中的大屠殺共造成160餘人死亡,800多人被打成殘廢或重傷,3,000多人被打傷[15][45]。反彭湃事件主要針對「革命烈士」彭湃的後代、家屬及相關人士,期間彭湃被宣布為「叛徒」,其90多歲的母親遭到迫害,侄兒彭科、堂弟彭競、堂侄彭株亦被殺害,其中彭科被斬首示眾三日[45][46][49][50]。大屠殺持續約半個多月[45]。1968年8月,彭湃之子彭洪被秘密害死[47][51]。但也有學者認為,彭湃早前在領導海陸豐農民運動、共產運動期間,曾實行極左「紅色恐怖」,掀起暴力和殺戮,至少上千名地主被殺,導致當地居民在文革期間反撲彭湃家族[48][52][53]。

廣東海豐縣(現汕尾市下轄)的《海豐縣誌》:文革期間全縣被揪斗和監禁1,948人,非正常死亡367人[54]。其中,武鬥事件造成100餘人死亡、3,000多人受傷,其中400餘人致殘[3]。

Remove ads

文革期間,位於海南島的儋縣(現儋州市)、東方縣等地發生了大屠殺,當時該地區屬於廣東省的行政管轄範圍[6][7][14][55][56]。1967年3月,當地的軍事管制委員會宣布該縣的3個大型群眾組織為「反革命組織」[14]。1968年4月,「海南地區革命委員會」成立[55][57][58]; 8月,海南島的野戰軍、地方部隊(包括炮兵)、民兵利用中共中央頒布的《七三布告》,對儋縣各個人民公社、國營農場及198個老區村莊實行針對「反革命組織」的武裝剿殺和燒殺[6][7][14]。最終,儋縣共有5萬餘人被關押,共私設500餘所監獄,700多間民房被燒毀,數千人傷殘,大屠殺共造成700餘人死亡[6][7][14]。

文革期間,汕頭地區、澄海縣的革委會將本地幹部余錫希、林興勝等人打為「余、林反革命集團」。1968年7月23日,澄海縣革委會、軍管會調集全縣武裝民兵協同人民解放軍野戰部隊三面圍攻支持余、林等本地幹部的塗城、永新、槐澤、建陽、上巷、蘭苑、程洋岡等大隊,至25日先後進占,在當地打死幹部群眾68人。25日下午,又將80餘人押解到澄海縣治安指揮部,在指揮部門口打死17人。8月份,澄海縣城組織三次大型游斗會,打死幹部、群眾28名。1968年9月至1969年4月,澄海的「清理階級隊伍」運動中全縣共揪斗7691人,造成381人死亡[59]。

文革期間,除了陽江大屠殺中的陽春縣和陽江縣外,廣東五華縣、廉江縣、梅縣、廣寧縣、連縣的大屠殺事件亦造成縣內1,000人以上死亡[3][6][11]。依據美國斯坦福大學教安德魯·G·魏昂德和加州大學歐文分校教授蘇陽於2003年的研究結果,這幾個縣縣誌記載的非正常死亡人數分別是[11]:

此外,廣東其它縣市亦發生了屠殺事件:

Remove ads

死亡人數

在《文革時期中國農村的集體殺戮》一書中,蘇陽通過對廣西和廣東兩省農村地區文革屠殺的研究,提出了所謂「社區模型(community model)」來解釋集體殺戮行為,挑戰了主流種族滅絕研究中所採用的「國家政策模型(state policy model)」[60][61]。而在《文革大屠殺》一書中,宋永毅則認為「文革中的屠殺和暴力,大都是一種國家機器的行為,即政權對公民的直接殺戮」[62]。

文化大革命期間,廣東省非正常死亡人數位居全國前列。

- 2016年,嚴飛(現清華大學教授[63])通過縣誌數據庫分析,得出廣東省各縣平均非正常死亡299人的數據、排名全國第5[64]。

- 2006年,依據加州大學歐文分校教授蘇陽的研究,文革期間廣東省下轄的80個縣中,撥亂反正、改革開放以後公開的57個縣的縣誌顯示,各縣受迫害人數平均為6,788.6人,其中死亡人數平均為311.6人(包括屠殺死亡)、受傷人數平均為28.1人[3]。

- 2003年,依據美國斯坦福大學教授安德魯·G·魏昂德和加州大學歐文分校教授蘇陽的研究,廣東省下轄的114個縣,61個公開的縣誌顯示各縣非正常死亡人數平均為290人、排名全國第3,全省共計33,060人死亡[11]。

其中,在廣東文革屠殺事件中:

Remove ads

事件後續

1971年9月,「九一三事件」爆發,廣東省革命委員會主任黃永勝作為林彪在政治局和軍隊裡的盟友被撤職、逮捕[66][67]。1973年8月,黃被開除黨籍,隔離審查[67][68]。1976年9月,毛澤東去世,同年10月,四人幫被粉碎、文化大革命結束[18]。

撥亂反正時期,1978年底至1979年初,在中共中央的支持下,時任廣東省委書記習仲勛等人為「反彭湃烈士事件」平反[15][45][47]。1979年12月,廣東省五屆人大二次會議在廣州召開,決定撤銷廣東省革委會,復設廣東省人民政府,於1980年1月正式施行[16][17]。1981年,黃永勝被確認為「林彪、江青反革命集團」主犯之一,判有期徒刑18年,剝奪政治權利5年,1983年4月26日在青島去世[66][67][69]。

參見

參考資料

延伸閱讀

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads