热门问题

时间线

聊天

视角

氣候變化與漁業

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

氣候變化與漁業(英語:Climate change and fisheries)所談的是漁業因為海洋生態系統受到海洋溫度上升、[2]海洋酸化[3]和海洋低氧現象的影響,以及淡水生態系統則受到水溫、水流和魚類棲息地喪失的影響,所導致的結果。[4]這些影響因各地漁業的不同情況而異。[5]氣候變化正改變魚類的分佈[6]以及海洋和淡水物種的生產力。氣候變化預計將對魚產品的供應和貿易產生重大變化。[7]所造成的地緣政治和經濟後果會十分重大,特別是對於最依賴此行業為生的國家而言。預計捕撈潛力下降幅度最大的會發生在熱帶地區,主要是在南太平洋。[7]:iv

氣候變化對海洋的影響會影響到水產業和水產養殖的永續性(可持續性)、依賴漁業為生社區的生計以及海洋碳捕集與封存(生物泵)的能力。海平面上升表示沿海漁業社區將受到顯著的氣候變化影響,同時降水模式和用水變化也對內陸淡水漁業和水產養殖產生影響。[8]氣候變化會增加洪水、疾病、寄生蟲和有害藻華的風險,造成生產和基礎設施的損失。[7]

Remove ads

氣候變化對海洋的影響

海洋和海岸生態系統在全球碳循環和碳截存中具有重要的功能。海洋溫度上升和海洋酸化是由於大氣中溫室氣體含量增加的結果。健康的海洋生態系統對於減緩氣候變化非常重要。[10]珊瑚礁為數量甚大魚種提供棲息地,這類海洋變化會導致珊瑚白化及死亡。[11]此外,海平面上升還影響到紅樹林和草沼等,通常是因缺乏可供移轉的土地和腹地,這類生態系統會因而消失。[12]

本節摘自氣候變化對海洋的影響。

氣候變化對海洋的影響包括海水溫度升高、海洋熱浪發生頻率增加、海洋酸化、海平面上升、北極海冰減少、海水分層加劇、海水含氧量降低、洋流變化(包括大西洋經向翻轉環流減弱)。[13]此類變化都會產生連鎖反應,擾亂海洋生態系統。導致這些變化的主要因素是人為排放二氧化碳和甲烷等溫室氣體所造成的氣候變化,因為海洋可吸收氣候系統中額外熱量的大部分,而不可避免的導致海水變暖。[14]海洋吸收部分地球大氣中的二氧化碳,而導致海水的pH值下降(海洋酸化)。[15]據估計,海洋已吸收人類排放二氧化碳的25%。[15]

隨著氣溫上升導致海洋表層變暖,海水溫度分層也隨之增加,[16]:471結果是海水分層間混合減少,讓海洋表層海水維持溫暖狀態,同時減少寒冷的深層海水上湧循環。此種上下海水混合的減少把海洋吸收熱量的能力降低,把未來暖化的大部分溫度交由大氣和陸地承受。預計生成熱帶氣旋和其他風暴的能量會因此增加,而上層海水可供魚類使用的營養預計將會減少,海洋儲存碳的能力也隨之減少。[17]與此同時,鹽度的對比正在增加中:鹹度高的地區變得更高,而鹹度低的地區的則變得更低。[18]

Remove ads

溫室氣體排放

漁業區塊造成的溫室氣體排放在整體排放的佔比很小,但仍有減少使用化石燃料而減少溫室氣體排放的空間。[7]:v例如漁船(包括內河船舶)於2012年佔全球二氧化碳排放總量的約0.5%(1.723億噸二氧化碳)。[7]估計水產養殖業於2010年排放3.85億噸二氧化碳當量 (CO2e),約相當於農業排放總量的7%左右。[7]:v

對魚類生產的影響

海洋酸度上升會讓蝦、牡蠣或珊瑚等海洋生物更難形成其外殼(鈣化過程)。海洋中許多重要的動物,例如構成海洋食物鏈基礎的浮游動物,都有鈣質外殼。這種鈣化外殼形成減少會讓整個海洋食物網發生改變 - 「食物鏈斷裂」。[19]全球魚類生產的分佈、[20]生產力(參見全球漁業生產)和物種組成因而改變,[21]繼而對海洋、河口灣、珊瑚礁、紅樹林和海藻林(魚類棲息地和育苗區)產生復雜且相互關聯的影響。[22]目前的降水模式變化和水資源稀缺正影響河流和湖泊漁業和淡水水產養殖生產。[23][24]在大約21,000年前的末次盛冰期之後,全球平均氣溫已上升約3°C,導致海水溫度升高。 [25]

預計到2100年,全球海洋的魚類捕撈量將下降6%,而熱帶地區將下降11%。多種電腦模型預測到2050年全球魚類捕撈總量可能會變化不到10%(依據假設溫室氣體排放軌跡而定),但會有非常顯著的地理差異。預測近85%的沿海國家海洋和陸地產量都會下降,但會因各國的調適能力而有巨大差異。[26]

由於氣候變化對海洋溫度和洋流的影響,預計鰹和短鮪種群會更為往東遷移。[27]將漁場轉向太平洋島嶼,遠離其原來在美拉尼西亞的產區,設於西太平洋罐頭廠的生產設施將被迫遷移,也在當地產生糧食安全問題。[28]

受到過度捕撈的物種(例如大西洋鱈)更易受到氣候變化的影響。受過度捕撈的魚類在種群規模、遺傳多樣性和年齡均較其他魚類種群為小。[29]讓它們更易受到環境相關壓力的影響,包括氣候變化所產生的。在波羅的海的大西洋鱈魚,其承受的壓力已接近上限,更會造成種群平均規模和成長相關的不利後果。[30]

由於海水變暖,原本已適應較冷海水的橈足綱動物群已向北移動,遺留的空間被溫水橈足綱動物群取代,但此類浮游動物的生物質較低,並且屬於小型物種。這種繞足綱移動會對許多系統產生巨大影響,尤其是高營養級魚類。[31]例如大西洋鱈魚的幼魚在春季生長期間原本仰賴大型橈足綱為食物來源,但由於它們已經移向極地,幼魚因此有較高的死亡率,新魚補充率不足而讓整體種群規模急劇下降。[32]

氣候變化導致水溫升高會改變水生生態系統的生產力。其中某些生物的繁盛會不受歡迎,甚至是有害。例如當地表水體溫度升高,生長在較小湖泊,已適應較低水溫的大型捕食型魚類會消失,而間接導致更多有害藻類的繁殖,把水體中的水質降低,會產生或有的健康問題。[33]

對漁業社區的影響

沿海地區及捕魚人,[34]以及依賴漁業為生的國家[35]特別具有氣候變化脆弱性。像馬爾地夫[36]和吐瓦魯等低海拔的島嶼國家尤其脆弱,整個社區人口均有成為氣候難民的可能。孟加拉國的漁業社區不僅受到海平面上升的影響,還受到洪水和颱風頻率增加的影響。湄公河沿岸的漁業社區每年生產超過100萬噸巴沙魚,當地的生計和魚類生產將因海平面上升和於上游建造水壩所導致的海水倒灌而受到影響。[37]在美國阿拉斯加州鄉村地區的諾阿塔克和塞拉威克村的居民面臨氣候變化造成的多變天氣、魚類豐度和分佈的變化,以及船舶進出等問題。[38]此類變化會極大影響當地的可持續性和以及生存模式。[38]

漁業和水產養殖對全球的糧食安全和生計有巨大的貢獻。魚產為30億人提供必需營養,並為最貧窮國家的4億人提供至少50%的動物蛋白和礦物質。[39]但這種糧食來源受到氣候變化和世界人口增長的威脅。氣候變化把從事捕撈人口的幾個參數:可用性、穩定性、可取得性和利用做了改變。[40]這些參數受到影響的具體程度會因地區的特徵不同而有很大差異,一些地區受益於趨勢轉變,而另一些則依暴露程度、敏感性和對變化的反應能力等因素而受到損害。溫暖水域缺氧,可能會導致水生動物滅絕。[41]

全球糧食安全可能不會發生重大變化,但鄉村和貧困人口會遭到過高比例的負面影響,因為他們缺乏快速改變基礎設施和適應的資源及人力。在孟加拉國、柬埔寨、岡比亞、迦納、獅子山共和國或斯里蘭卡,當地人口攝取的蛋白質中有超過一半來自魚類。 [42]開發中國家有超過5億人直接或間接依賴漁業和水產養殖為生。根據糧農組織(FAO)及經濟合作暨發展組織(OECD)的報告,水產養殖在21世紀初是世界上增長最快的動物性蛋白質糧食生產系統,魚產品是交易最廣泛的食物之一,根據FAO,全球在2008年生產的海產品中有39%透過貿易流通。[43]

人類活動也加劇氣候變化的影響。人類活動與湖水中的營養水平有關,而湖水中營養水平升高會增加氣候變化的脆弱性。水體中營養物質過多(優氧化)會導致更多藻類和植物生長,而對人類、水生群落甚至是鳥類有害。[44]

氣候變化還會同時對休閒漁業和商業漁業產生影響,因為魚類分佈的變化會導致熱門捕魚地點變化、漁業社區經濟狀況變化以及往北方捕撈的可能性會增加。[45]

Remove ads

調適

由於海水溫度變化和氧氣減少發生得太快,讓受影響的物種無法有效調適。[46]魚類可遷徙到水溫較低處,但並不易找到合適的產卵地點。[46] 一些國際機構(包括世界銀行和糧農組織(FAO)等[47])制定有幫助國家和社區適應全球變暖的計劃,例如透過制定政策來提高自然資源的韌性、[48]透過評估風險和提高對氣候變化影響的認識[49]並強化天氣預報和早期預警系統等機構的能力。[50]根據國際復興開發銀行發佈的《2010年世界發展報告 – 發展與氣候變化》(第3章)[51]顯示減少捕魚船隊中過多的產能和重建魚類種群既可以提高氣候韌性,又可讓海洋捕撈的收益每年增加500億美元,同時還可減少捕魚船隊的溫室氣體排放。[52]因此取消捕撈燃料補貼既可減少排放,又能減少過度捕撈,有雙重好處。[53]

投資於可持續水產養殖[54]可緩和農業用水壓力,同時又能生產糧食和實現經濟活動多樣化。利用藻類生產生物燃料也顯示具有潛力,因為每英畝生產藻類的產油量是油菜籽、大豆或油桐樹等傳統作物的15-300倍,而且藻類不需用到稀缺的淡水。全球環境基金贊助的珊瑚礁專門研究(Coral Reef Targeted Research)等項目提供有關增強韌性和保護珊瑚礁生態系統的建議,[55]而六個太平洋國家最近正式承諾保護稱為珊瑚大三角的生物多樣性熱點地區。[56]

調適氣候變化的成本和效益基本上是由地方或國家承擔及享受,而緩解的成本基本上是由國家承擔,而效益則由全球共享。一些活動可同時產生緩解和調適效益,例如紅樹林復育可保護海岸線免受侵蝕,為魚類提供繁殖地,同時還能達到固碳的目的。[57]

Remove ads

過度捕撈

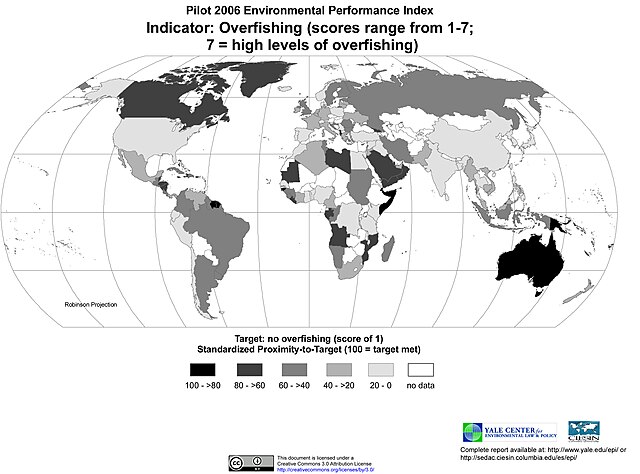

氣候變化會導致漁業資源減少,但過度捕撈是個導致漁業資源減少的相關原因。[58]過度捕撈會加劇氣候變化的影響,產生捕魚人口對環境變化更具脆弱性的條件。研究顯示目前海洋狀況正在導致漁業崩潰之中,而在尚未崩潰的地區,過度捕撈正對漁業產生重大影響。此種有破壞性且不可持續的捕撈會影響生物多樣性。[59]在最大程度減少過度捕撈和破壞性捕撈可增強海洋對氣候變化的調適能力,而緩解氣候變化。[60]

聯合國已將可持續捕撈和終止導致過度捕撈的補貼作為2030年的關鍵目標,包含在可持續發展目標 14中「水下生物」的一部分。[61]

Remove ads

參見

- 碳截存

- 氣候變化對農業的影響

- 氣候變化與食品安全

- 具商業重要性魚種列表

- 海洋污染

- 氣候變化中的海洋和冰凍圈特別報告 (由IPCC於2019年發表)

- 可持續漁業

採用文字來源

![]() 本條目包含了自由內容作品內的文本。 在CC BY-SA 3.0 IGO下釋出(許可證聲明): 《In brief, The State of World Fisheries and Aquaculture, 2018》, FAO, FAO. 欲了解如何向維基百科條目內添加開放許可證文本,請見這裡;欲知如何重用本站文字,請見使用條款。

本條目包含了自由內容作品內的文本。 在CC BY-SA 3.0 IGO下釋出(許可證聲明): 《In brief, The State of World Fisheries and Aquaculture, 2018》, FAO, FAO. 欲了解如何向維基百科條目內添加開放許可證文本,請見這裡;欲知如何重用本站文字,請見使用條款。

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads