热门问题

时间线

聊天

视角

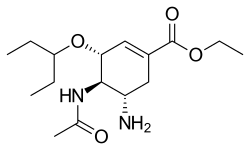

奧司他韋

抗病毒药物 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

奧司他韋(INN:oseltamivir),以商品名稱Tamiflu等(達菲(大陸)、克流感(台灣)、特敏福(香港))於市面上銷售,是一種抗病毒藥物,屬神經氨酸酶抑制劑,可治療或預防甲型流感病毒和乙型流感病毒[5]。多數醫療組織建議,流感併發症患者及併發症高危險群,在症狀出現的48小時內服用此藥物[6]。也建議高危險群用以預防感染,但不建議一般人這樣使用。至於併發症風險較低的族群,據美國疾病控制與預防中心(CDC)建議,症狀出現48小時內,醫師可斟酌使用[6][7][8]。本品為口服藥,有藥錠和藥水兩種劑形[5]。

建議使用奧司他韋及針對建議的批評都饒富爭議[6][9][10][11],考科藍合作組織與2014年發表的文獻總結,奧司他韋不能降低住院率,也沒有證據指出流感併發症的發生率可降低[11]。兩項統合分析得出的結論是原為健康的人在感染後服用此藥物,獲益並不會高過風險[12][13]。也發現到高危險群以此藥物治療後是否影響其住院或死亡風險,證據實屬薄弱[12][13]。但另一項統合分析也發現,奧司他韋在個人和家庭層面,均能有效預防流感[14]。

使用後常見的副作用有嘔吐、腹瀉、頭痛與難以入眠[5],其他副作用有精神疾患病徵與癲癇發作[5][15][16]。目前無足夠證據顯示懷孕期間,使用奧斯他韋會增加對胎兒的不良影響,在美國仍推薦懷孕的流感患者以此藥物治療[1]。有腎臟問題的患者使用劑量需要調整[5]。

奧斯他韋於1999年在美國獲准用於醫藥用途[5],它是第一款口服形式的神經氨酸酶抑制劑[17]。此藥物已列入世界衛生組織基本藥物標準清單之中,但在2017年遭到降級,由基本藥物中的"核心藥物"變成"補充藥物"[18][19][20]。有一通用名藥物(學名藥)於2016年在美國獲得批准[21][22]。此藥物於2023年是美國排名第250位最常開立的藥物,處方箋的累積數量超過100萬張。[23][24]

Remove ads

醫療用途

奧司他韋用於預防和治療由甲型流感病毒與乙型流感病毒引起的流感[5][25]。它曾列入世界衛生組織基本藥物標準清單中[20]。世界衛生組織(WHO)支持在重症住院病患中,使用奧司他韋治療確診或疑似流感病毒感染所引發的重症[20]。奧司他韋的效益與風險比一直存在爭議[10][11]。由於其成本效益較低,而於2017年從基本清單的核心藥物移至補充藥物[26]。不過,世界衛生組織基本藥物遴選與使用專家委員會(WHO Expert Committee on the Selection and Use of Essential Medicines)當時並未建議將奧司他韋從基本清單中移出,並承認它是清單中唯一用於重症流感患者和流感大流行應變的藥物[18]。然而委員會也指出自2009年將奧司他韋納入清單以來,新的證據顯示此藥物在治療季節性與大流行性流感方面的臨床效果,已不如過去所預期的那樣顯著[18]。委員會建議將其移為補充藥物,並將其用途限定為治療住院重症病患中,已確診,或疑似流感病毒感染所引起的嚴重疾病[18]。委員會指出WHO將在2017年更新其《大流行性流感和季節性流感的藥物管理指南》:除非有新的資訊支持在季節性流感與大流行疫情中使用奧司他韋,否則下屆委員會可能會考慮將其從基本藥物清單中刪除([18]。

Remove ads

美國疾病管制與預防中心(CDC)、歐洲疾病預防控制中心(ECDC)、英國的英格蘭公共衛生部以及美國兒科學會(AAP)等機構建議,應對出現併發症或屬於高風險族群的人使用奧司他韋[6][7][27][28][29]。這類族群包括住院患者、年幼兒童、65歲以上長者、患有其他重大健康問題者、孕婦及美洲原住民等[27]。美國傳染病學會的立場與CDC相同[27]。

《PLoS One》(公共科學圖書館:綜合)期刊刊出一份系統性回顧,未發現奧司他韋對高風險族群有益處的證據,並指出"這些試驗的設計和效力並不足以提供關於嚴重併發症、住院率和死亡率的結果",於2014年發表於《考科藍合作組織評論》(Cochrane Review)的報告也提出同樣的觀點[30]。《考科藍》進一步建議:"基於本回顧的發現,臨床醫師與醫療政策制定者應緊急修訂目前針對流感患者使用神經胺酸酶抑制劑(含奧司他韋)的建議。"[30]這表示不應將神經胺酸酶抑制劑用於預防或是治療,因為"基於這些發現,沒證據支持患者、臨床醫師或政策制定者使用這些藥物來預防無論是在年度流感還是大流行性流感疫情中的嚴重後果"[30] 。CDC、ECDC、英格蘭公共衛生部、美國傳染病學會、美國兒科學會以及藥品原開發廠羅氏均不接受《考科藍》的結論。他們反駁的主要論點有:該分析不僅不當地根據主要來自健康人群的研究結果,來對重症患者的治療效果做出結論,同時也錯誤地納入未感染流感的受試者資料[6][7][9][28][29]。歐洲藥品管理局(EMA)也未因這項研究報告而更改奧司他韋的藥品標示[31]。

一篇發表於2014年的文獻回顧建議在流感疫情爆發期間,所有因社區型肺炎而被送進加護病房的患者都應服奧司他韋,直到聚合酶連鎖反應(PCR)檢測確認其未感染流感為止[32]。

一篇發表於2015年的系統性文獻回顧及統合分析,指出奧司他韋能有效治療流感症狀、縮短住院時間並降低罹患中耳炎的風險。回顧也提出奧司他韋並未顯著增加不良事件的風險[33]。然而一篇發表於2016年的系統性文獻回顧提出奧司他韋雖然能輕微縮短流感症狀緩解所需的時間(約18小時)[34],但同時也增加"成人噁心、嘔吐和精神不良反應,以及兒童嘔吐"的風險[35]。

Remove ads

CDC表示,對於身體健康的族群,可在症狀出現後的48小時內考慮使用抗病毒藥物(含奧司他韋)[27]。然而,一份德國的臨床指南則建議不要使用[36]。

兩份發表於2013年的統合分析,其結論為對於健康的族群來說,使用奧司他韋的益處並未超過其風險[12][13]。當分析範圍限定在確診感染的族群時,上文提及的2014年《考科藍》評論發現其對肺炎等併發症風險的改變證據尚不明確[30],但另有三篇文獻回顧則發現風險有所降低[13][37][38] 。總體而言,已發表的各項研究顯示奧司他韋能將症狀的持續時間縮短0.5至1.0天[39]。任何治療益處都必須與其副作用(包括精神症狀和嘔吐發生率增加)進行權衡[16]。

一份發表於2014年《考科藍》的回顧,結論為奧司他韋並未影響住院需求,且由於缺乏明確的診斷定義,沒證據顯示它能減少流感的併發症(如肺炎)或病毒傳播。此外,有證據顯示奧司他韋可能會阻止部分患者產生足夠的自身抗體來對抗感染。回顧撰寫者建議,應修訂相關指南,將這些益處微小但風險增加的證據納入考量[30][40]。

CDC、(ECDC)、英格蘭公共衛生部、美國傳染病學會、美國兒科學會,以及羅氏均不接受2014年《考科藍》評論關於緊急修訂治療指南和藥品標示的建議[6][7][9][28][29][31]。

截至2017年,CDC不建議普遍使用奧司他韋進行預防,主要是考量到大規模使用會助長抗藥性產生[27] 。不過,CDC建議,對於在48小時內暴露於流感病毒且尚未接種疫苗或近期才接種者,可考慮使用奧司他韋[27] 。此外,CDC也建議在長期照護機構爆發疫情時,以及針對免疫力嚴重低下的患者可使用此藥物[27] 。

截至2011年,多篇文獻回顧的結論是當奧司他韋被用於預防時,能降低暴露人群罹患症狀性疾病的風險[30][41] 。一項針對系統性文獻回顧的系統性回顧發現,有中低等證據顯示奧司他韋能將罹患症狀性流感的風險降低1%至12%("相對降低幅度"則為64%至92%)[12] 。該文獻回顧建議,由於成本、抗藥性風險以及副作用等考量,不應將其用於低風險人群,但對未接種疫苗的高風險人群而言,可能預防有其益處[12]。

副作用

根據FDA,奧司他韋療法最常見的兩種不良反應是噁心(10%,安慰劑組的是6%)和嘔吐(9%,安慰劑組的是3%)[42]。在成人治療中,奧司他韋增加噁心的風險(需治療人數不良反應數(NNH)為28),以及嘔吐的風險(NNH為22)。換言之,每22位服用奧司他韋的成人中,就有1人出現嘔吐。在兒童治療中,奧司他韋同樣會引起嘔吐,其中噁心的NNH為19,這代表每19名服用奧司他韋的兒童中,就有1人出現嘔吐。當作為預防性藥物使用時,則會增加頭痛、腎臟和精神不良反應事件。奧司他韋對心臟的影響尚不明確:它可能減輕心臟相關症狀,但也可能誘發嚴重的心律不整[30]。

在一個藥物評估平台上,被認定為最顯著降低患者滿意度的副作用是神經精神症狀和身體疼痛,其次是皮膚問題[45]。

美國與歐盟的奧司他韋藥品說明書中都包含一項警告,提醒使用者注意在藥物上市後的監測中出現的精神方面副作用[46][47]。這些副作用的發生頻率似乎很低,且目前尚未確定奧司他韋是其致病原因[47][48] Neither of the two most cited published treatment trials of oseltamivir reported any drug-attributable serious adverse events.[46]。一項發表於2014年《考科藍》評論,提出精神方面的不良反應具有劑量-效應關係。在成人預防性用藥試驗中,每94名接受治療者中就有1人出現不良反應[30]。不過,兩項最常被引用的奧司他韋治療試驗,均未報告任何歸因於藥物本身的嚴重不良事件[46]。

奧司他韋在澳大利亞屬於懷孕藥物分類B[49],表示雖有少量孕婦使用過此藥物但未出現問題,且動物實驗也顯示其屬於安全。腎功能不全者可能需要調整劑量[5]。

Remove ads

作用機制

奧司他韋是一種神經胺酸酶抑制劑,它是流感病毒神經胺酸酶的競爭性抑制劑。神經胺酸酶會與人體細胞表面醣蛋白上的唾液酸結合,並切斷唾液酸與醣蛋白之間的連結,這項"切斷"動作是病毒的關鍵步驟,能讓新生的病毒顆粒順利從細胞中脫離,繼續感染更多細胞。由於奧司他韋是唾液酸的類似物,神經胺酸酶會轉而與奧司他韋結合,而無法再與唾液酸結合並將之切斷,使得新生的病毒顆粒困在細胞表面,無法離開以擴散及傳播[25]。

抗藥性

大多數與抗藥性相關的突變,都是神經胺酸酶(N1)上的單一胺基酸殘基取代(例如 His274Tyr)[50]。於2011年進行的一項針對15項研究的統合分析,發現奧司他韋抗藥性的總體發生率為2.6%。亞組分析顯示,甲型流感患者(尤其是H1N1亞型)的抗藥性發生率更高。研究發現相當一部分患者可能會因使用奧司他韋而產生抗藥性,且抗藥性可能與肺炎顯著相關[50]。在免疫力嚴重低下的患者中,甚至有在停用奧司他韋(或瑞樂沙)治療後,仍持續長時間排泄出具有抗藥性病毒的報告[50]。

H1N1流感(或稱"豬流感")

截至2010年12月15日,WHO報告指出,在全球對2009年H1N1新型流感疫情的病毒樣本進行測試後,發現有314個樣本對奧司他韋呈現抗藥性[51]。

在2009年到2014年之間,在季節性流感中出現對奧司他韋抗藥性的頻率非常低。在2010-11年流感季節,美國境內有99.1%的H1N1、99.8%的H3N2以及100%的乙型流感病毒對奧司他韋的治療仍具敏感性[52]。美國與歐洲的疾病管制與預防中心於2012年1月的報告,顯示自2011年10月以來所有檢測的季節性流感樣本,都對奧司他韋治療具敏感性[53][54]。在2013-14年流感季節,只有1%的2009年H1N1病毒顯示出奧司他韋抗藥性,而其他流感病毒則無抗藥性[55]。

有三項研究報告指出在受試者中,H3N2的抗藥性發生率分別為0%、3.3%和18%[50]。在抗藥性發生率達18%的研究中,受試者是兒童,其中許多人之前從未接觸過流感病毒,因此免疫反應較弱。研究結果顯示這類人群可能需要更高和更早的劑量[56]。

日本研究人員於2007年在未曾服用奧司他韋的個體中,檢測到對神經胺酸酶抑制劑具有抗藥性的乙型流感病毒株,其盛行率為1.7%[57]。根據美CDC的資料,截至2019年,由服藥者傳播的具奧司他韋抗藥性乙型流感病毒株的情況相當罕見[58]。

H5N1禽流感(禽流感)

截至2013年,在一些感染H5N1禽流感並接受奧司他韋治療的患者體內,已發現具有抗藥性的H274Y和N294S突變。這些突變也在埃及同時出現[59]。

截至2013年,在14名感染A(H7N9)並接受奧司他韋治療的成人中,有兩名患者體內產生帶有Arg292Lys突變的抗藥性病毒[60]。

藥代動力學

奧斯他韋口服後的生物利用度超過80%,並在首過肝臟時經由酯酶廣泛代謝為其活性形式[4]。它不與肝臟中的細胞色素P450酶產生交互作用[42]。此藥物的分佈容積為23至26公升[4]。其生物半衰期約為1至3小時,而其具活性的羧酸鹽代謝物的半衰期則為6至10小時[4]。超過90%的口服劑量會以活性代謝物的形式經由尿液排出[4] 。

發展歷史

奧斯他韋最初是由吉利德科學公司的科學家,以莽草酸作為合成起點所發現。莽草酸最初只能從八角的萃取物中取得,但到2006年,有30%的供應量已能透過基因重組技術,在大腸桿菌中製造[61][62]。吉利德科學公司於1996年將相關專利獨家授權給羅氏藥廠[63]。但此藥物在泰國、菲律賓、印尼及其他幾個國家並未受到專利保護[63]。

FDA於1999年根據兩項雙盲、隨機、安慰劑對照的臨床試驗,批准磷酸奧司他韋用於治療成人流感[64]。歐洲藥品管理局於2002年6月批准磷酸奧司他韋可用於預防和治療流感。一項於2003年進行,針對十項隨機臨床試驗的綜合分析,結論為奧斯他韋能降低成人因下呼吸道感染而使用抗生素和住院的風險[65]。

奧司他韋(Tamiflu)在2005年禽流感病毒H5N1於東南亞大流行期間被廣泛使用。包括英國、加拿大、以色列、美國及澳大利亞在內的多國政府皆儲備大量的此藥物,以因應可能的瘟疫(大流行)[66]。在全球性的藥物儲備需求推動下,此藥物一度出現全球性短缺[61]。時任美國總統喬治·沃克·布希於2005年11月,在美國國會已批准18億美元將此藥物作為軍隊的防疫物資來儲備,仍要求國會額外撥款10億美元,以供生產與儲備奧司他韋。美國國防部部長唐納·倫斯斐因曾擔任吉利德科學公司的董事長,而迴避所有與該藥物相關的政府決策[67]。

一份由《考科藍》於2006年發表的評論(該評論隨後被撤銷),因其結論認為奧司他韋對常規季節性流感效果不佳,不應使用,而引發爭議[68]。

印度藥廠Cipla於2008年12月在印度法院贏得官司,得以生產一種商品名稱為Antiflu,價格更便宜的奧司他韋學名藥。Cipla藥廠於2005年5月獲得WHO的批准,證明其Antiflu與Tamiflu同樣有效,Antiflu也因此列入WHO的預審合格藥品清單中[69]。

一種新的A/H1N1流感病毒於2009年被發現在北美洲傳播。同年6月,WHO宣佈A/H1N1流感為一大流行[70]。面對此疫情,英國國家健康與臨床卓越研究院(NICE)、CDC、WHO以及ECDC都維持使用奧司他韋的建議[8][71]。

考克蘭合作組織自2010年至2012年間曾向羅氏藥廠索取其完整的臨床試驗報告,但羅氏並未提供[72]。考科藍於2011年透過向歐洲藥品管理局提出的資訊自由申請,獲得羅氏16項有關此藥物的試驗報告。考科藍團隊於2012年根據這些報告發佈一份中期文獻回顧。羅氏在葛蘭素史克於2013年公佈瑞樂沙研究的資料後,也公開奧司他韋的74份完整臨床研究報告[73]。考科藍僅根據完整的臨床試驗報告和法規文件於2014年發佈一份更新版的文獻回顧[30][72]。羅氏的奧斯他韋專利於2016年開始陸續到期[63]。

合成

目前的合成路線主要有兩種:吉利德科學公司的路線[74][75]以莽草酸作原料,其中涉及有毒的疊氮化物;而羅氏的合成路線[76](見下圖)原料是莽草酸,且不涉及疊氮化物。

2003年初,華南地區爆發由冠狀病毒引起的SARS,上海羅氏公司向公眾發布信息聲稱:造成SARS的元兇是禽流感病毒,羅氏公司生產的達菲是目前已知唯一對禽流感有治療作用的藥物,因而引發廣州等地搶購達菲的風潮,並擴大到華南。經《南方都市報》記者的調查,發現當時羅氏尚未進行對奧司他韋抑制禽流感活性的臨床實驗,南方都市報在做出報道的同時,還將相關信息舉報廣東省公安廳;由於當時中國政府對SARS信息嚴格控制,唯恐引起社會動盪,羅氏散布虛假信息的行為已經造成廣東市場上對達菲的搶購,故而引起公安部門的注意,在南方都市報舉報後,廣東省公安廳遂對羅氏展開調查[77]。這一事件後來被媒體評為2003年中國藥企十大公關危機 。

獸醫用途

有報導指出奧司他韋能降低犬小病毒感染的疾病嚴重程度與住院時間[78]。這種藥物可能會限制病毒侵入小腸腸腺的能力,並減少腸道細菌的定殖與毒素產生[79]。

研究

註釋

參考文獻

延伸閱讀

參見

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads