热门问题

时间线

聊天

视角

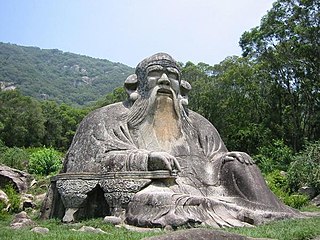

老子

中國春秋時代思想家 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

李

老聃所留下的學說後來被莊周、楊朱、列禦寇等人發展[6],後人奉之為道家的開教宗師。《史記·老子韓非列傳》中曾記載說孔子曾經向老子請教關於禮的問題。老聃提倡無為而治、天人合一、清靜無為這些統治理念,和莊周一樣被視為道家的重要代表人物,合稱「老莊」。

Remove ads

身份

關於老子的最早傳記資料見於公元前1世紀的司馬遷所著的《史記》。關於老子的傳記有多種描述,但司馬遷對其資料來源表達了不同程度上的懷疑[7]。

《史記·老子韓非列傳》記載:「老子者,楚苦縣厲鄉曲仁里人也,姓李氏,名耳,字耼,周守藏室之史也。」又記載:「老子修道德,其學以自隱無名為務。居周久之,見周之衰,乃遂去。至關,關令尹喜曰:『子將隱矣,彊為我著書。』於是老子乃著書上下篇,言道德之意五千餘言而去,莫知其所終。」

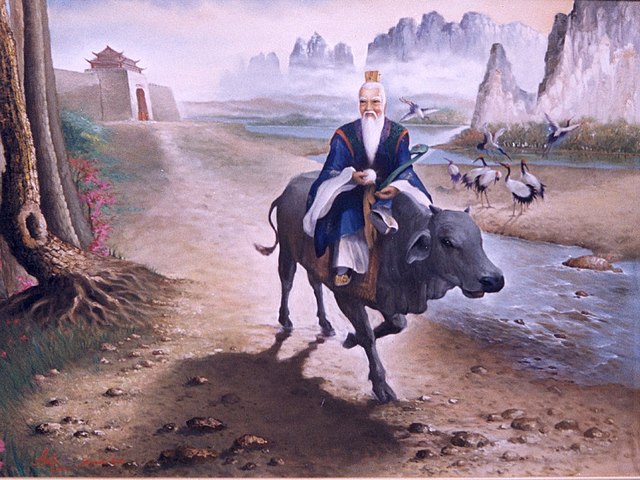

《列仙傳》記載:「老子姓李名耳,字伯陽,陳人也。生於殷,時為周柱下史。好養精氣,貴接而不施。轉為守藏史。積八十餘年。史記云:二百餘年時稱為隱君子,諡曰聃。仲尼至周見老子,知其聖人,乃師之。後周德衰,乃乘青牛車去,入大秦。過函關,關令尹喜待而迎之,知真人也,乃強使著書,作《道德經》上下二卷。」又記載:「老子無為,而無不為。道一生死,跡入靈奇。塞兌內鏡,冥神絕涯。德合元氣,壽同兩儀。」

老子被唐高祖李淵認作祖先,道教被唐朝立為國教,其緣由被記載於《唐會要.卷五十》: 「武德三年五月,晉州人吉善,行於羊角山,見一老叟,乘白馬朱鬣,儀容甚偉,曰:『謂吾語唐天子,吾汝祖也,今年平賊後,子孫享國千歲。』高祖異之,乃立廟於其地。乾封元年三月二十日,追尊老君為太上元元皇帝。」

Remove ads

在二十世紀中葉,許多西方學者認為,被稱為老子的人的生平是可疑的,《道德經》是「由許多人所編纂的」[8][9],名義上的作者的形像是在後來才被創造出來的[10]。 這本書明顯缺少一個中心的作為師父的人物,這與幾乎所有其他早期中國哲學書籍之間形成了鮮明的對比[11]。

截至2023年,最古老的包含《道德經》文本的手稿可以追溯到公元前四世紀末,寫在竹簡上,作為郭店楚簡的一部分出土,這些手稿是由竹簡所構成的,是在出土的東周楚簡中被發現的,這些段落大致對應於現有文本的三分之一,其中一些是按照相同的順序排列的[12]。有學者認為,這些內容與未被傳誦的 《道德經》所採用的段落混雜在一起,這表明其構成仍在經歷修訂和修改這些過程[13]。《道德經》最古老的完整手稿是在馬王堆的一個墓穴中發現的,可以追溯到公元前2世紀早期[14]。據一些學者所述,對流傳下來的《老子》中出現的段落所進行的早期評論分析,支持 文本是累積演變而成的 這個說法,而不是 文本是由單一作者所創作的 這個說法[15]。

生平

關於「老子」是誰所著的爭論起源於「史記」,《史記·老子韓非列傳》中,先說「老子」為李耳所著,接下來又述及老萊子和太史儋。最早對「老子」是李耳所著提出質疑的是崔浩,直到清代不斷有人質疑「老子」並非李耳所著。[16]對於老子其人其書的爭論有以下四種代表性的觀點[17]:

老子確切出生地不詳,關於老子故里的文字記載更是少之甚少,最早見於司馬遷《史記·老子列傳》記載老子的出生地是在楚國苦縣厲鄉曲仁里,今屬河南省鹿邑縣[24],《漢書》、《後漢書》及《資治通鑑》也沿用司馬遷的記載[25],楚就是古代楚國,苦縣就是今鹿邑縣,厲鄉(或作「瀨鄉、賴鄉」)就是縣城東的太清宮鄉,而曲仁里就是今鎮政府所在地──太清宮鎮。這本是一樁鐵案,歷代均史不絕書。如古苦縣即今鹿邑,公私著述記載者就有如下數家。《史記索隱》:「苦縣本屬陳國,春秋時楚滅陳,而苦又屬楚,故云楚苦縣。至高帝十一年,立淮陽國,陳縣、苦縣皆屬焉。今檢《地理志》,苦實屬淮陽郡。」《史記正義》引《年表》:「淮陽國,景帝三年廢。至天漢修史之時,楚節王純都彭城,相近。疑苦此時屬楚國,故太史公書之。」梁玉繩《史記志疑》曰:「《四書釋地·又續》曰:『苦縣屬陳,老子生時,地尚楚未有。陳滅於楚惠王,在春秋獲麟後三年,孔子已卒,況老聃乎?史冠楚於苦縣上,以老子為楚人者,非也。』余因考葛洪《神仙傳》謂苦縣人;邊韶《老子銘》謂楚相縣人,春秋之後,『相縣荒虛,今屬苦』者,並乃《史記》之誤。惟皇甫謐《高士傳》雲陳人,《經典釋文·序錄》雲陳國苦縣人,固未嘗誤,然《禮·曾子問疏》引《史記》作陳國苦縣,豈據別本乎?」 《通典·州郡》:「真源,古之苦縣,老子生於此。」《括地誌》:「苦縣在亳州谷陽縣界。有老子宅及廟,廟中有幾井尚存,在今亳州真源縣也。」《歷代地理沿革表》卷二十五:「苦,漢屬淮陽國,後漢屬陳國。三國仍稱苦縣。晉成康三年更名為谷陽。唐乾封元年更名真源。建元元年改曰仙源,神龍元年復名真源。宋大中祥符七年夏,更名衛真,全同。元初省衛真,入鹿邑,後遷鹿邑治,此屬亳州。」《元和郡縣圖志》卷七:「真源縣,本楚苦縣,春秋時屬陳,後為楚所並。隋開皇六年,後置谷陽縣,理苦城,屬亳州。」《歷代疆域表·漢·淮陽國》:「苦縣,今鹿邑縣東10里楚之苦縣。」

上引典籍均以老子為苦縣人,且記載了苦縣更多及隸屬沿革的軌跡:東周及以前屬陳國鳴鹿(即今鹿邑辛集鄉)→春秋楚國苦縣→西漢淮陽國苦縣→東漢陳國苦縣→三國苦縣→晉更名谷陽縣→北齊撤谷陽入武平縣→隋谷陽縣→唐疊更名真源縣、仙源縣、真源縣→宋更名衛真縣→元撤衛真縣入鹿邑縣(移今治)→明、清沿襲,也曾多次屬亳州(或譙郡)。記載古厲鄉(或瀨鄉、賴鄉)的典籍也有如下數家。《後漢書·郡國志·陳國》:「苦⋯⋯有賴鄉。」並引伏滔《北征記》說「有老子廟」,引《古史考》說「有曲仁里,老子裏也」。《晉太康地記》:「苦縣城東有瀨鄉祠,老子所生地也。」《朱韜玉札》與《神仙傳》:「老子,楚國苦縣瀨鄉曲仁里人。」《元和郡縣圖志》卷七:「(唐)乾封元年,高帝幸瀨鄉,以玄元皇帝於此,遂改為真源縣。」《輿地誌》記載:「老子祠,即老子所生舊宅。」《歷代地理沿革表》卷二十五:「苦,春秋時曰相,有瀨鄉,老子所居也。」《歷代疆域表·漢·淮陽國》:「老子苦縣厲鄉人,春秋時屬陳;楚滅陳後,苦又屬楚。」

以上均詳盡記載了老子為苦縣厲鄉或瀨鄉、賴鄉人。且考之音韻,「瀨、賴、厲」為一韻之轉,「厲鄉、瀨鄉、賴鄉」實為一地之異名。該地名的歷史可遠溯商代。那時在今鹿邑縣東,有一小小方國——賴(瀨、歷)。周滅商後,賴歸陳。但有人認為,賴國在西周時即不存在。《春秋僖公十五年》云:「楚人伐徐」(徐在今安徽泗縣西北約50里處);「秋七月,齊師、曹師伐厲。」《左傳》說:「秋,伐厲,以救徐也。」惠棟《械傳補註》以為即《左傳桓十三年》之賴,在今湖北省隨縣之厲山店,晉、宋以來沿襲惠說。王夫之《疏》以此為另一厲,即苦縣厲鄉。今以地理考之,齊移救徐之師以伐厲,可證成王說。另外,出土銅器《魯大司徒銘》云:「魯大嗣(司)徒子仲白乍(作)其庶女歷孟姬也。」另據《水經注》「渦水又東徑苦縣西南,分為二水,枝流東北注,於賴城入谷,謂死谷也」、「渦水又東北屈,至賴鄉西,谷水注之」和「渦水又東徑賴鄉城南」的記載,歷或賴的都城北魏時還有明顯遺址,否則酈道元不會言之鑿鑿。據上,春秋「厲」(或「賴」「瀨」),即今鹿邑縣太清宮,為古厲國都城所在,亦即老子故里。請看,《太康地記》雲「苦縣城東有瀨鄉祠,老子所生地」;《輿地誌》雲「老子祠,即老子所生舊宅」;《歷代地理沿革表》雲「苦,有瀨鄉老子所居也」;《史記集解》引《括地誌》雲「苦縣在亳州谷陽縣界,有老子宅及廟」;《元和郡縣圖志》雲「乾封元年,高帝幸瀨鄉,以玄元皇帝於此,遂改為真源縣」;唐僧道宣《廣弘明集序》說「李叟生於厲鄉」;《太平寰宇記》引崔元山《瀨鄉記》雲「瀨鄉在(苦)縣」;《歷代疆域表·淮陽國》雲「老子苦縣厲鄉人。春秋時屬陳;楚滅陳後,苦又屬楚」。上述文獻完全可信且於今有證:「賴鄉」就是今鹿邑縣城東太清宮鎮一帶地方,舊時出土的《魯大司徒銘》與最新考古發掘均為有力證據。

至於「曲仁里」,有鹿邑縣城東門內的老君台正門牌坊上的聯語可以為證。聯語云:「地古永傳曲仁里,天高近接太清宮。」曲仁里作為「賴鄉」的下級行政單位,即今太清宮鎮。太清宮鎮在縣城東5公里處(與《瀨鄉記》《歷代疆域表》均符合若),舊名又為「猶龍鎮」,義取《史記·老子列傳》孔子「吾今日見老子,其猶龍邪」。鎮內西北角有一方圓數十丈高地,父老相傳謂之「隱陽山」;一條小河發源於此,當地至今名之為「瀨(瀨)鄉溝」,該溝貫穿太清宮鎮全境。此水名與歷代文獻恰好符合(其本字應作「賴」)。至於「曲仁里」的含義,或許即邊韶《老子銘》所謂「曲渦間即曲仁里也」。這也是目前海內外道教界的共識。[26]

Remove ads

後因為東周王室衰落,周天子實際上名存實亡,多地發生叛亂,諸侯爭相稱霸稱王,禮崩樂壞持續了二百多年。周襄王十七年(前635年),就發生「子帶之亂」,遂為伯而得河內地,大量典籍被掠奪到楚國的國都(郢),老子因而被免職。隨後老子清心潛隱,與孔子來往較多。踐土會盟後,孔丘曾經適周問禮從魯國國都(今山東曲阜)千里迢迢趕到洛邑(今河南洛陽)問向老聃禮樂。

《史記·老子韓非列傳》中曾記載孔子向老子請教關於禮的問題。孔子年五十一,適周問禮於老子。後曰:「五十知天命。」。在今洛陽有「孔子入周問禮碑」。《史記·老子韓非列傳》:孔子適周,將問禮於老子。老子曰:「子所言者,其人與骨皆已朽矣,獨其言在耳。且君子得其時則駕,不得其時則蓬累而行。吾聞之,良賈深藏若虛,君子盛德容貌若愚。去子之驕氣與多欲,態色與淫志,是皆無益於子之身。吾所以告子,若是而已。」

相傳,當時身為柱下史[註 4]的老子[註 5]不忍見周朝衰落,同時也為避禍而西出函谷關之前,被時任守關要職的「關令」(官名)尹喜[註 6][27](「關令尹喜曰」一說為守關的令尹感到高興)攔住,並邀請作客,向他請教周禮。李聃在當時總結思想著述,並對尹喜道:「老夫授汝《道德經》,分上下兩篇,上篇為《道經》,言宇宙根本,含天地變化之機,蘊神鬼應驗之秘;下篇為《德經》,言處世之方,含人事進退之術,蘊長生久視之道。研習不止,苦修不懈,終有所成!」,而後留下五千言一書,又稱老子,道教稱《道德經》,倒騎青牛而去。

在神話故事中,尹喜在土台(今「瞻紫樓」[註 7])望氣,見東方紫氣騰騰、霞光萬道,觀天象奇景,欣喜若狂,大呼「紫氣東來,必有異人通過」。忙令關吏清掃街道,恭候異人,此後函谷關一帶的門楣或春聯都寫「紫氣東來」四個大字,流傳至今,所以古稱「紫氣東來函谷關,老子著書五千言」。杜甫在《秋興》詩中寫道:「西望瑤池降王母,東來紫氣滿函關」。

老子創有樸素的辯證法。名句:「禍兮,福之所倚;福兮,禍之所伏。物或損之而益,或益之而損」。這部流傳兩千多年的《道德經》是跨時代的作品,在不同的時代,這部作品會被解釋出不同的含義。據統計,道德經是僅次於基督教《聖經》被翻譯語言最多的一部「哲學類」經典作品。

老子是道家性命雙修的始祖,於生命上主張自然,講究致虛極,守靜篤、不與人爭的修持。老子在政治上主張的無為而治和小國寡民[28],老子有一段話常被視為對為政者的箴言:「天之道,損有餘而補不足;人之道則不然,損不足以奉有餘。」;「民之飢,以其上食稅之多;民之輕死,以其上求生之厚;民不畏死,奈何以死懼之。」

《漢書‧藝文志》謂:「道家者流,蓋出於史官,歷記成敗存亡禍福,古今之道,然後知秉要執本,清虛以自守,卑弱以自持,此君人南面之術也。」西漢史學家司馬談《論六家要旨》謂:「道家使人精神專一,動合無形,贍足萬物。其為術也,因陰陽之大順,采儒墨之善,撮名法之要,與時遷移,應物變化,立俗施事,無所不宜,指約而易操,事少而功多。」「其術以虛無為本,以因循為用。無成埶,無常形,故能究萬物之情。不為物先,不為物後,故能為萬物主。」。

《莊子》文中有提到老聃,如內篇、徳充符篇[29]及外雜篇。《荀子》天論編中也有接觸老子的思想,「老子有見於詘,無見於信」[30]。呂不韋的《呂氏春秋》中也提到「老耽貴柔」[31]。

傳統上認為老聃在狄道府(今甘肅臨洮)逝世。《莊子》記載了「老聃死,秦失(佚)吊之,三號而出」一事[32],可被視為老子老死於秦國一說的證據。《史記·老子韓非列傳》的作者在書中表示其無法對老子的事跡作出確認,他將李耳、老萊子與太史儋並列,並且聲稱老聃的壽數長達一百六十餘歲或二百餘歲。

有說法聲稱老子沒有去世,而是到了西域,並且教化了西域的居民,這就是所謂的「老子化胡說」。老子化胡說源出東漢,漢桓帝延熹九年(166年)襄楷所上奏章中有「或言老子入夷狄為浮屠」這個說法。現時老子化胡說的正確性已經被否定[33]。

《三國志·魏書》宣稱:「浮屠所載,與中國老子經相出入,蓋以老子西出關,過西域,至天竺教胡,及浮屠弟子合二十有九。」據傳西晉天師道祭酒王浮偽托老子的名字創作了《老子化胡經》,宣稱老子攜尹喜西入天竺,化為浮屠,開創了浮屠教。書成之後,被佛教徒斥為偽經,道佛兩教為此互相爭辯接近千年之久。

隨着人們對歷史的認識逐漸被加深,老子化胡說不斷受到挑戰,由於老子化胡說本來就是子虛烏有的,因此其認可者所作的種種修正皆無法抵擋佛教所作的批駁,道教在幾乎全部論戰中落敗[34]。道教在元朝時期常與佛教起衝突,據稱道教徒當時霸佔了數百座佛寺[35],故此朝廷舉行辯論大會並邀請道佛兩教的僧尼參與論辯,結果道教方面落敗,導致全真派失勢,包括《老子化胡經》等其他許多被認為是偽典者皆被燒毀[36]。

今各本《化胡經》俱無完帙,《太上靈寶老子化胡妙經》今有敦煌抄本S.2081存世,十卷本《老子西昇化胡經》敦煌抄本中存有其中4卷:卷1、卷2、卷8、卷10。

一些研究者根據舊《沙河縣誌》、《順德府志》及廣陽山古碑上的記載,以及中國老子研究會所派出的專家所進行的多次實地考察及論證,認為廣陽山就是老聃昔年講學和隱居修行的處所,並且認為邢臺沙河市是老聃在中國開壇講經時所在的第一道場。

家族

- 父

- 母

- 後代

作品

《道德經》,又被人們廣泛稱為《道德真經》、《老子》。書名是後來的稱謂,最初這本書稱為《老子》而無《道德經》之名,或可能始於韓非子「解老」、「喻老」兩篇更前之先。全書形成於東周末期至春秋戰國時期,分上下兩篇,原文順序上篇為《德經》,下篇為《道經》,篇文不分章,相傳是老子留下約五千言的著作。近幾年考古工作後,與原通傳於世的西漢河上公本作比對,人們發現一些重要內容有明顯差別[註 8],因而有一種觀點認為西漢初年這本書還沒有統一得到定本,帝王和儒家為鞏固自身華夏正統地位,而故意密謀篡改此書[註 9]。

《道德經》虛用第五:「天地不仁,以萬物為芻狗;聖人不仁,以百姓為芻狗。」《說文》:「芻,刈艸也。象包束艸之形。」段註:「謂可飤牛馬者。」芻為把草包成束,用以餵牛馬。此段為《道德經》爭議最大之處,多是從儒家的眼光窺之;實則,不仁,意指不偏私。芻狗,比喻皆是一視同仁地餵養。在老子眼中,人類並無高於動物,狗,與人一般,是有形之一。這在莊子的齊物論,已經闡述得非常清楚。從老子本書的意涵,亦可以看出,老子所說的天地不仁、聖人不言,實則是大自然運行的法則,而聖人效法而已。

《道德經》論述了修身、治國、用兵、養生之道,闡述自然無為的思想,其中包含了不少對立轉化的樸素辯證觀點。在形式上,此書是語錄體韻文,語言精練,多排比對偶之句。修辭凝練,音節鏗鏘,理雖玄遠,文實多姿。其修辭比況,多以政治為旨歸,被後世文士取法,是中國古代先秦諸子分家前的一部作品,又是早期中國哲學史上非常罕見的一部關於宇宙本體論的思辯書卷,被尊為「內聖外王」的必學之書,以及「萬經之王」。

《道德經》有三種版本比較主要:

- 第一種現行所見的最早文本是1993年10月在湖北荊門郭店楚墓出土的那804枚戰國竹簡。

- 第二種版本是1973年12月在湖南長沙馬王堆出土的西漢帛書甲、乙本,其中有字簡730枚,共計13000多個漢字,為了避諱等諸多原因,帛書的內容有所改動[註 10],全冊的字體分隸書、篆體兩種不同的書法,其中前兩種是道家學派的著作,其餘多為儒家學派的著作。

- 第三種是通傳的漢代河上公本[註 11]《老子章句》[註 12]和曹魏王弼本,全書共有81章,前三十七章為《道經》,後四十二章為《德經》。

據統計,清代之前,《道德經》版本有103種之多,都是從漢以來經每個朝代的文人墨客撰寫流傳而來。古書在上千年的傳抄、刻印過程中難免出現錯誤,因此,在不斷地出現校訂本,迄今為止,校訂本共三千多種。目前,學術界較為重視的版本,是王弼的版本,和長沙馬王堆出土的兩個抄本,稱為帛書甲本、乙本。帛書道德經,早王弼本400餘年,近些年許多學者推崇帛書,但甲本缺字1400,乙本缺字600。

千百年來,為《道德經》作註疏者不計其數。元代正一天師張與材曾說:「《道德經》八十一章,注本三千餘家。」據學者調查,流傳至今的《道德經》注本約有一千餘種。

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads