热门问题

时间线

聊天

视角

廣州地名

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

本條目是介紹廣州地方的地名,包含中英文地名、名稱的歷史、由來及爭議等。

此條目可能包含原創研究。 |

中文正式名稱

廣州有文字記載的歷史可以追溯到公元前214年。早在4000多年前的新石器時代,這一帶就有「百越人」(即古代百越族土著)活動[1]。前9世紀,「百越人」和長江中游的楚國人已有來往。前473年,越國為楚國所滅,宰相公師瑜帶領越國百姓往南遷徙至廣東,並在廣東建南武城。前887年,南武城改設楚庭,成為廣州最早的名稱。春秋戰國時期,嶺南泛指今兩廣和越南北部地區,當時居住在這裏的民族稱為南越(又稱南粵)。前214年,秦始皇統一嶺南,最後統一嶺南並建立政權,設置南海、象郡、桂林三郡,同時建立番禺城(今廣州)等縣。南海郡含今廣東大部,郡治番禺,首任郡尉任囂,這是廣州歷史上第一次劃分的行政區[2][3]。

三國時期,吳國的勢力已逐漸擴展到嶺南一帶。217年番禺成為交州的治所。

吳大帝黃武五年(公元226年)把交州分為「交州」和「廣州」兩部分,合浦以南稱「交州」,合浦以北稱「廣州」,廣州治所在番禺,這是「廣州」得名的開始。[4] 因州治由廣信縣遷來,故以「廣」命名新置州份(一說因州東西之廣闊數千里而得名)[5],但當時的廣州僅是指一個管轄區,包括南海、蒼梧鬱林、合浦四郡。

直到1921年成立市政廳,當時廣東的省城(廣州府)正名為「廣州市」,至此才成為中國第一個「城市」[6]。此外,中華民國大陸時期的廣東人還將廣州稱為省城或者番禺。以前南海亦屬廣州,現時已歸入佛山市。

Remove ads

其他中文別稱

除一些舊稱外,還有諸多別稱:如羊城、穗城、仙城、花城等。

相傳古時的廣州因連年旱災,五穀歉收,人們生活困難。有一天,忽然仙樂悠揚,南海天空飄來五朵彩雲,五位仙人身穿紅、橙、黃、綠、紫五色彩衣,各騎不同毛色的仙羊,手執一莖六出的稻穗,騰雲駕霧降臨楚庭。仙人們把稻穗贈給這裏的人們;又把五隻仙羊留下來,然後騰雲離去。人們把稻穗撒向大地,從此廣州風調雨順,五穀豐登;五隻仙羊化為石羊留在山坡上。是為五羊城、五羊仙城、羊城、穗城、仙城之名的由來。[7]

五羊傳說最早的「佐證」是廣州的五仙觀。北宋時在十賢坊(今廣仁路省財政廳一帶)已有祀奉五仙的寺院。到南宋嘉定年間遷至西湖玉液池畔,即今西湖路附近,稱奉真觀。相關的文字記載可以追溯到晉代裴淵所做的《廣州記》。北宋太平興國八年(983年)成書的《太平御覽》中引用《廣州記》中的描述:「州廳事樑上畫五羊像,又作五穀囊,隨像懸之,雲昔高固爲楚相,五羊銜穀莖於楚庭,於是圖其像。廣州則楚分野,故因圖像其瑞焉。」同時還引述《郡國志》:「廣州,吳孫皓時以滕脩爲刺史,未至州,有五仙人騎五色羊負五穀來,迎而去。今州廳事樑上畫五仙人騎五色羊爲瑞。」984年成書的《太平寰宇記》引用《續南越志》云:「舊說有五仙人騎五色羊執六穗秬而至」[8]。

北宋政和三年經略使張勵在一次重修五仙觀時所撰的《重修廣州五仙祠記》中完整地記載了五羊傳說,並說明五仙觀是廣州人為了供奉五仙而在其降臨之地修建的。宋朝詩詞文學中也反映出這個傳說與「五羊」別稱的使用。比如宋人郭祥正著有《五仙謠》:「番禺五仙人,騎羊各一色;手持六秬穗,翱翔繞城壁;翩然去乘雲,諸羊化為石……」[9]。五仙觀內有五仙雕塑,伴以五羊石像,五仙被奉為「山谷神」。觀內還有一塊巨大的紅砂岩,上面有一個一米多長的凹痕,形狀似腳印,被稱為「仙人拇跡」。廣州的仙鄰巷、仙羊街、伍仙橋等地名都與五羊仙人有關。現時越秀公園內的五羊石像,被視為廣州城標。

廣州屬亞熱帶季風氣候,夏無酷熱、冬無嚴寒、雨量充沛、鮮花四季盛開。廣州人向來有種花、買花、插花的習慣。自清朝咸豐年間至今,春節前夕均在市內舉辦盛大的花市。花市數里長街,吐艷爭芳,人潮湧涌,廣州「花城」的美譽名副其實,在國內城市中,這一別稱和美譽也僅廣州獨有。中華人民共和國成立後又舉辦迎春花會、菊展等活動。芳村地區的農民早在隋朝就以種植花卉為生,花地因此而得名,至今該處仍是廣州的重要花卉生產基地。市內有華南植物園、廣州蘭圃、西苑等以培植花木盆景為主題的公園。固廣州有「花城」之譽。而秦牧的散文《花城》使這一別稱傳至國外。廣州市內和郊區皆擁有優秀的綠化覆蓋和質量,被評為國際花園城市和國家森林城市,是中國特大城市中唯一同時獲得兩項殊榮的。

英文地名

在明朝或以前,廣州也叫廣府,為廣州府之縮寫,而最早的英文名字也是始於此名,由當時的波斯等中東國家稱呼為Khanfu。[10]

1841年之前,清政府實行一口通商政策,廣州作為當時中國僅有的對外口岸,成為時下外國人唯一可以登陸停留的中國城市。[11]由於外國人被限制於廣州城內活動,加上當時廣州城尚無「廣州市」的稱謂(廣州市市政廳1921年2月15日成立),僅有當地人常將其稱作「省城」,導致他們對於廣東的認識也限於廣州城內,故將「省城」直接稱作「Canton」(坎頓)(特指廣東之省治)[註 1],「Cantonese」也隨之成為廣府人、廣東人和廣州話(廣府話、廣東話)的代名詞。在《新牛津英語詞典》裏,對「Canton」的解釋是:sb. The name of the city in southern China。

由嘉約翰(John Glasgow Kerr)所寫,於1889年出版的英文廣州旅遊指南《Canton Guide》,涉及了當時外國人對「廣州」、「廣東」、「廣州府」的表達:

| “ | The City of Canton is situated on Pearl River, 90 miles from Hongkong, On Lat 23 degrees 7 minutes N., and Long. 113 degrees 14 1/2 minutes E. It is the Capital of Kwong-tung Province, and contains about 1,000,000 inhabitants. It is the residence of the Viceroy of the two Kwong Provinces, and of high military and civil officials of the Province. It is also the seat of the officers of the Kwong Chau Department, and as the City is built in two Districts or Counties, it contains the Offices of two District Magistrates. | ” |

文中提及「廣州」用「Canton」,「廣東省」用「Kwong-tung Province」,「廣州府」用「Kwong Chau Department」,「兩廣總督」用「Viceroy of the two Kwong Provinces」,而「two Districts or Counties」則是「南海與番禺」。由此可見,當時對地域管轄的層次和地名的區別已比較明確。

在19世紀,由外國客商繪製的廣州英文地圖已經使用粵式英文拼音拼寫廣州地名。由於早期沒有統一的粵拼方案,所以會出現同一地方有不同譯名,但一般僅有個別字母不同,發音差別並不太大。至20世紀,國民政府開始使用郵政式拼音統一全國英文譯名,對於廣州等非國語地區,另頒布特殊郵政式拼音,廣州地名(含珠三角)使用粵式郵政式拼音(與香港政府粵語拼音大致相同),如黃沙稱「Wongsha」(部分地名的拼寫習慣中間沒有空格)。英文稱謂方面,「廣州市」成立前一段時間,曾以「Canton Province」指代廣東省,「Canton」指代省城。「廣州市」成立後,沿用「Canton」此英文名稱,並使用「廣東省」(Kwong-tung Province)和「廣州府」(Kwong Chau Department)兩個行政單位構詞,以區別於「Canton」。到後來「Kwangtung」出現,比「Kwongtung」更為常用。2001年前仍然在香港營業的「廣東省銀行」英文名稱就是「The Kwangtung Provincial Bank」。

香港的廣東道目前使用的英文名稱為「Canton Road」。廣東道原名勿當拿道(後譯麥當奴道),至1909年3月為免與香港島的同名道路混淆,道路遂改以廣東省城為名,稱「Canton Road」,由於當時並未有「廣州市」,故中文簡化翻譯為「廣東道」。在上海,原先公共租界工部局以內地各省名稱命名的道路,均為南北走向,唯獨廣東路是東西走向。與香港的廣東道一樣,1865年該路改名的時候,「廣州市」仍然叫「廣東省城」,遂中文被譯作廣東路並沿用至今。在美國與歐洲,有二十幾個以「Canton」命名的地方,這些地方的名稱都是取自於「廣州」,因為當時人們認為「廣州」代表「美麗」與「富裕」,許多華人移民便命名了許多「廣州城」。[來源請求]中國廣東省及多個省份的城鎮或地區都有模仿廣州,而稱為「小廣州」。

中華人民共和國成立後,開始推廣普通話的郵政式英文名稱「Kwangchow」,「Canton」逐漸被停用,到後來有了漢語拼音後「Kwangchow」亦被取締,目前只剩下廣州友誼商店環市東總店的門上招牌保留。

1958年2月11日,全國人大批准頒布《漢語拼音方案》。1978年8月,中國文字改革委員會、外交部、國家測繪總局、中國地名委員會等四家單位在給國務院《關於改用漢語拼音方案作為我國人名地名羅馬字母拼寫法的統一規範的報告》中寫到「為了進一步貫徹執行周恩來總理關於漢語拼音方案『可以在對外文件、書報中音譯中國人名、地名』的指示,……。」1977年8月,中華人民共和國派代表團參加了在希臘雅典舉行的聯合國第三屆地名標準化會議,中國當局提出的「關於採用漢語拼音方案作為中國地名羅馬字母拼寫法的國際標準的提案」在會上根據「名從主人」的原則獲得通過。此報告於當年9月28日被國務院批轉(國發[1978]192號)。中國大陸此後直接以漢語拼音統一大陸地方譯名,在未開展廣泛諮詢公眾的情況下,不論發音是否與普通話相似程度,一律漢語拼音化,只有拉薩、內蒙古、烏魯木齊、哈爾濱等地方獲保留少數民族拉丁文轉寫方案。[12]從此廣州對外正式英文被改成「Guangzhou」,粵拼地方名稱也全部被摧毀。時至今日,世界有不少西方國家仍然稱廣州為「Canton」。國際上,航空和航海系統依然採用「Canton」的縮寫「CAN」指代廣州。香港九廣鐵路(KCR),即營運從九龍到廣州的鐵路在香港段的公司(現時已改由港鐵營運),其英文名稱就是「Kowloon-Canton Railway」。在廣州本地,官方旅遊指南介紹本土文化仍然會使用的傳統詞彙寥寥可數,只有粵菜「Cantonese Cuisine」、廣彩「Canton Enamel Ware」。只有一些在1979年前命名、或是超過30年歷史的名詞譯名仍然保留「Canton」字樣,如廣交會(Canton Fair)和廣州大廈(Hotel Canton)等。

鑒於「Guangzhou」一詞在國際與歷史上知名度較低,發音困難(漢語拼音普遍存在該問題)。而近年新生代對本土文化保育意識提高,再對照香港傳統譯名(Hong Kong),故有不少市民希望政府能恢復有超過200多年歷史的「Canton」作為廣州的譯名。很多在廣州工作過的外國總領事,離職時都勸告市政府對外使用自己的傳統名稱,「趁現在還為時不是太晚」,至少國際上還記得和承認「Canton」。否則再過些年,千年商都「Canton」在國際上就可能徹底消亡。在《南方都市報》刊登的讀者來信中提到,廣州的官員們看見了工廠和房地產,卻看不見歷史與文化;他們會算計有形資產的價值,卻不會估量無形資產的價值,「名字無所謂,叫阿貓阿狗都一樣」。[13]有香港政協委員建議廣州市政府應考慮將譯名「Guangzhou」改為更多外國人熟知的「Canton」,或將其與「Guangzhou」共用,以符合廣州歷史[14]。

出於對中華人民共和國政府的尊重,在廣州的外國領事館目前基本都使用「Guangzhou」。美領館一位職員稱:「外交上要顧及與中方文件的銜接問題,而文件的一致性是非常重要的。但有時為了讓更多人明確,會使用『Guangzhou (Canton)』」。意大利領館的職員則表示,他們使用英語對外時都是一致使用「Guangzhou」,但用意大利文時則會使用「Canton」。[15]目前,法語和意大利文均為「Canton」,葡萄牙文為「Cantão」,波蘭文和荷蘭文均為「Kanton」,西班牙文為「Cantón」;而德語則「Kanton」和「Guangzhou」同時使用。

近年來,傳統稱謂被使用的頻率開始增加,半官方機構主辦的活動,如廣府文化節,名為「Canton Festival」。但也有活動組織機構用「Canton」表示廣東,如藝術廣東國際收藏品及藝術品博覽會的英文譯為「Art Canton」,廣東亞洲音樂節譯為「Canton Asian Music Festival」。民間的廣州球迷聯盟等本地球迷團體使用Canton FC來作為其支持的廣州恆大足球俱樂部的英文稱呼。也有委員建議將廣州塔命名為「Canton Tower」,以充分利用「Canton」這個國際知名的品牌,統一城市標識[16],最後廣州塔英文定名為「Canton Tower」,這是1979年後首次被當局重新使用。雖然廣州塔由政府資本持有,但並非政府機構,所以在英文命名上具有自主性,相關的法律對其並不具有約束力。

Remove ads

总结

视角

1978年9月26日,國務院批轉文字改革委員會、外交部、測繪總局、地名委員會《關於改用漢語拼音方案拼寫中國人名地名作為羅馬字母拼寫法的實施說明》第三條規定:「在各外語中地名的專名部分原則上音譯,用漢語拼音字母拼寫,通名部分(如省、市、自治區、江、河、湖、海等)採取意譯。但在專名是單音節時,其通名應視作專名的一部分,先音譯,後重複意譯。例如珠江,現多翻譯成「Zhujiang River」,但也有意譯作「Pearl River」的,民國時又譯「Canton River」,現已不用。

1979年後,廣州市已全面使用漢語拼音,並進行為期多年的推廣普通話運動,以粵拼拼寫的地名、機構名稱被全部消除,改以普通話拼音,使用超過100年的粵語拼音在廣州以至廣東從此式微。

1990年代,隨着香港電視及電影越來越普及,眾多電視劇和港產片出現演員的香港政府粵語拼音(與廣州使用的粵式郵政拼音大致相同),開始使已使用漢語拼音多年的廣州人產生親切感和認同感。進入21世紀,隨着香港開放自由行及不少港資企業在廣州開設分店(如許留山「Hui Lau Shan」等),受其影響,廣州人對香港經常使用的粵拼有了進一步的認識,香港政府對於粵文化的保育和傳承,令廣州人對於政府強制推普、扼殺文化開始不滿。而有部分廣州人,因已不識粵語拼音,認為該拼音由香港發明,故稱其為「香港拼音」。珠江新城興盛路有路牌在2010年曾使用了香港政府粵拼Hing Shing Road,被眾多媒體採訪,不少市民表態支持。隨後廣州城市建設委員會馬上以違反廣東省地方標準《公共標誌英文譯法規範》為由將標識英文改回漢語拼音[18]。

廣東省在2011年底發布《廣東省國家通用語言文字規定》,對教育、政府公共服務、公共地方標識、電視廣播的語言、中文字及拼音譯名的使用等提出諸多限制,也規定地名必須使用全漢語拼音,不能使用外文(包括已使用多年的傳統外文/粵音譯名):

第十四條 公共場所和設施用字應當符合國家通用語言文字的規範和標準。各類標誌牌標註山、河、湖、海等自然地理實體名稱,行政區劃名稱,居民地和路、街、巷名稱,具有地名意義的建築物名稱應當使用規範漢字和漢語拼音,漢語拼音拼寫方法按照《漢語拼音方案》、《中國地名漢語拼音字母拼寫規則(漢語地名部分)》拼寫,嚴禁使用外文拼寫。[19]

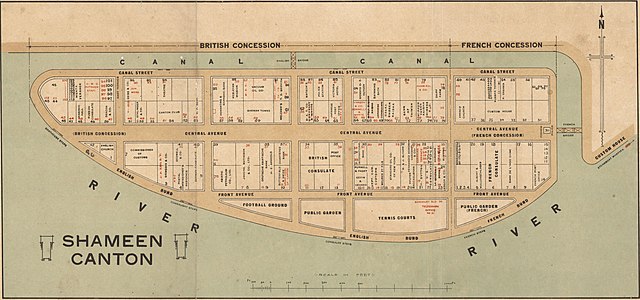

目前廣州政府在其英文旅遊介紹中並無涉及、提及相關地點的歷史英文名。例如知名景點沙面島當年的英文是「Shameen」,但官方在島上設置的導覽圖完全沒有提及當年的名稱,其他官方宣傳物也一樣。不過非官方機構方面,有教育機構已開始恢復粵拼,例如培正中學,在香港分校的干預下,重新使用當年的粵拼校名「Pui Ching」[20],培英中學也恢復為Pui Ying。而永安公司和黃振龍涼茶是主動使用粵拼的現代企業。但亦有相當一部分機構或企業仍然沒有恢復,如協和中學、王老吉涼茶、蓮香樓、陶陶居等。

2013年2月27日,天河區委宣傳部、天河路黃金商業帶管理委員會發起關於「天河路商圈」英文命名的網絡投票,提供4個選項:「Tianhe Town」、「Tinho Town」、「Tianhe Road」、「Tinho Road」(即「天河Town」、「天河Road」的漢語和粵語郵政拼音)。候投票結束時共收到12757票,其中「Tinho Town」以7876票(佔總票數的61.7%)的絕對優勢勝出,天河路商圈的英文正式定名為「Tinho Town」[21]。這是粵式英文繼廣州塔(Canton Tower)後再次成為廣州地名的官方英文名稱。[22]

Remove ads

現時廣州市地名委員會辦公室(廣州市民政局)規定,英文地名必須是漢語拼音拼成。

2002年5月28日,新華社發布中國民政部通告,強調地名事關「國家領土主權和尊嚴」,所以標註不得用英文[23]。繼而廣州市當局開始進行聲勢浩大的修改和更換路牌的運動,將「路」的英文「Road」改為漢語拼音的「Lu」為標誌,其要點就是要按照路牌的漢語拼音來進行英文標註。

隨後廣州市的市政道路行車路牌和行人路牌均被改成全漢語拼音。直到今日,即使是「長洲碼頭」、「海珠廣場」的英文,在T型藍色行人路牌上也被直接寫作「CHANGZHOU MATOU」、「HAIZHU GUANGCHANG」。但內環路和大部分高速公路除外。這樣就變成了內環路在橋面上均顯示是「Inner Ring Road」,但在市政路牌卻是「Neihuan Lu」;廣園快速路「Guangyuan Expwy.」在市政路牌變成「Guangyuan Kuaisulu」。[24]

到了2009臨近亞運開幕,因廣州的英文路牌翻譯混亂備受詬弊,市城鄉建委、市交警支隊、市交通研究所等單位又為此專門組織專家,用一年時間對廣州現有路牌的問題進行詳細調研並編制形成專業報告。通過和北京、上海、香港等地的路牌進行詳細對比後,於2009年3月制定出一套《指示路牌設計指引》,對後續的廣州城區路牌改造和設置進行規範和指導。同年10月,廣州市交管部門下發的《全市道路交通標誌及路牌設計指引》中明確表示,今後全市路牌統一採用中英文對照方式,且漢字置於拼音字、英文字之上。其中地名、路名專名用漢語拼音,通用名詞(如「橋、立交、機場、火車站」等)、路名通名(如「××街、××路、××大道、××高速公路」等)均採用英文譯寫。按此指引,「路」翻譯應為「Road」。故此,廣州市建設局等部門在2010年發布招標公告,耗資2500萬元人民幣對主城區內共計3000餘塊路牌(行車)進行全面更換,又把「Lu」改回「Road」[25][26]。但廣州地鐵、廣州市交通委員會(巴士站牌)並不理會交管部門的指引,而是繼續執行廣東省的《公共標誌英文譯法規範》(廣州市人民政府外事辦公室聯同廣州市地名辦發布),繼續使用「Lu」、「Dadao」,而此做法並沒有法律上的強制性(市地名辦只對T型藍色行人路牌及掛牆路牌(××巷)具有管理權)。

2024年6月,中共廣州市委外事工作委員會辦公室發布的新版《廣州市公共標識英文譯寫規範》中,規定路牌上應使用拼音「Lu」,交通指示牌(行車路牌)上應使用「Rd.」 「St.」[27]。隨後,廣州地鐵在2024年12月更新物料的過程中,對11號線沿線以道路名稱命名的車站使用「Road」進行翻譯,同時對車站名稱中的方位詞也使用了對應的英文進行翻譯[28],例如龍口西(Longkou West)、江泰路(車站啟用時英文為Jiangtai Lu,11號線開通前夕英文修改為Jiangtai Road)。預計隨着線網新線路的逐步開通,地鐵方面亦將對相關車站名稱的翻譯進行規範。

實際上,很多中國大陸城市至今都沒有執行「Lu」、「Jie」這種全漢語拼音的官方規定。早在2006年,上海市地名辦有負責人表示,上海在保持與國家有關部門進行及時、良好溝通的前提下,將根據自身的特殊情況,探索「標準例外」的解決方案。[29][30]而重慶市負責路牌、街牌、巷牌的市地名管理委員會表示,路牌上的漢語用英語翻譯是《地名管理條例》不容許的。但因重慶是開放的國際大都市,為了方便外籍人士,決定除漢語、拼音外還配上英語。路牌中間設定一條白色橫線,將漢語、拼音和英語分開。

現在廣州街頭的英文標誌依舊錯誤百出,翻譯混亂。下面為廣州地名的常見例子:

Remove ads

傳統(粵拼)地名及建築物名稱列表

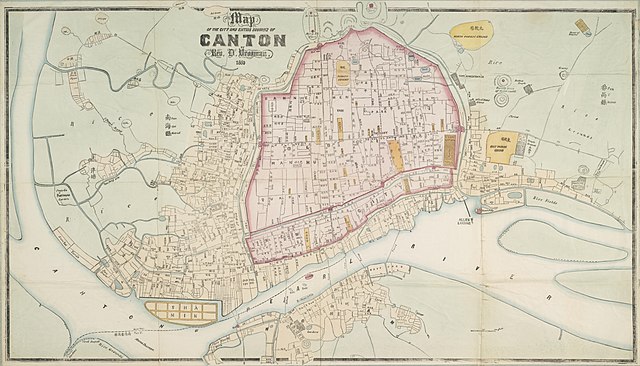

本列表非現今翻譯,大部分名稱按照1949年以前中華民國國民政府資料、1907年廣州中英文地圖《廣東省城內外全圖(附河南)》(CANTON With Suburbs and Honam,由德國建築師舒樂測繪、德國出版社於清光緒三十三年發行)及1860年廣州中英文地圖(Map of the city and entire suburbs of Canton)等各歷史地圖文獻整理而拼寫,其餘使用該機構官方資料。

道路街巷參見廣州街道列表

特色地名

此章節需要擴充。 (2013年8月18日) |

廣州人以含有數目字「一」至「十」的地名串成的順口溜。即一德路、二沙頭、三元里、四牌樓、五仙觀、六榕路、七株榕、八旗二馬路、九曲巷、十甫路。

地名更名

此章節需要擴充。 (2013年8月18日) |

文化大革命時期,大量馬路被改名,其中包括恩寧路、第十甫路、聖心路(勞動路)、人民路、米市路、永漢路/漢民路(北京路)、德政路、東風路等等。此前因政治因素被改名的還有解放路、起義路等。

- 二沙島,原名是二沙頭,廣州市當局於1988年開發二沙的時候,時任廣州市地名委員會辦公室的官員楊海清,建議將其改名為「二沙島」獲批,「二沙頭」這個名字從此被當局棄用。而大沙頭依然保留原名,是因為大沙頭本來也是島嶼,中共建政後將其與陸地相接,已經不是島,所以沒有改名。[32]

- 越秀山,曾名觀音山及粵秀山。

舊時廣州市的行政區劃極其複雜,但現時經過多次變更,只保留11區。

參見

註釋

- 「canton」來源於拉丁語Canton (區劃單位), 拉丁語系多個語言繼承發展其行政區、州、首府重鎮意思。與省城該詞是互為同形異源詞。

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads