热门问题

时间线

聊天

视角

滿者伯夷

位於爪哇的帝國 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

滿者伯夷(Majapahit,爪哇語:ꦩꦗꦥꦲꦶꦠ꧀;爪哇語發音:[madʒapaɪt],也稱為Wilwatikta[c],爪哇語:ꦮꦶꦭ꧀ꦮꦠꦶꦏ꧀ꦠ;爪哇語發音:[wɪlwatɪkta]),又譯門遮把逸[4]:13,是個以今日印尼爪哇島為中心的東南亞印度教-佛教海上帝國。[5]這個朝代始於1293年,大約於1527年結束。哈亞姆·烏魯克在位期間(1350年到1389年)是帝國的鼎盛時期,當時征服的領域遍及東南亞。哈亞姆·烏魯克能達此成就,也歸功於巴迪(相當於宰相)加查·馬達的輔佐。根據普拉班扎在1365年撰寫的《爪哇史頌》,滿者伯夷是個擁有98個進貢國的帝國,西從蘇門答臘島起,往東延伸到新幾內亞;[6](p. 87)[7]包括今日印尼、新加坡、馬來西亞、文萊、泰國南部、東帝汶,菲律賓西南部(尤其是蘇祿群島),但滿者伯夷的實際勢力範圍仍是歷史學家間爭論的主題。[8][9]滿者伯夷與其海外附庸國的關係及對它們的影響力,以及是否可稱為帝國,仍會激起討論。[10]

滿者伯夷是此地區最後一個主要的印度教-佛教帝國,也被認為是印尼和東南亞有史以來最偉大、最強大的帝國。有時它的領域被視為是現代印尼疆界的先例。[11](p. 19)[12]其產生的影響則超越現代印尼領土以外,已成為許多研究工作的主題。[13][14]

Remove ads

詞源

滿者伯夷源於爪哇語,意思是「苦澀的瑪札(maja)」。德國東方研究學者貝特霍爾德·勞費爾認為maja來自一種爪哇語,名為木橘樹的果實。[15]該名稱最初指的是滿者伯夷起源地多烏蘭及其周邊地區,該地區與王朝建國者羅登·韋查耶在多烏蘭林地所建的村莊有關。據說是清理多烏蘭林地的工人看到一些木橘樹,吃了樹上苦澀的果實,而讓這個村莊得到這個名稱。[2]在爪哇,常有採用當地存在最顯眼或最豐富的樹木或水果種類來作為地區、村莊或是定居點的名稱的做法。在古代爪哇,以王國首都的名字來指代整個王國也甚為常見。滿者伯夷(有時也拼寫為Mojopait)也有其他名稱:如Wilwatikta(梵文翻譯),但當地人有時將他們的國家稱為Bhumi Jawa(爪哇王國),或是Mandala Jawa(爪哇統治圈)。

史學史

滿者伯夷所遺留的實體遺跡很少,[16]且其歷史中有些細節相當抽象。[11](p. 18)但爪哇島上的人未完全遺忘滿者伯夷,因為在18世紀有眾多名為Babad Tanah Jawi(爪哇語義為「爪哇歷史」)的編年史手稿(目的在推廣伊斯蘭教)中均會含糊提到Mojopait。滿者伯夷確實有遺跡存在:可追溯到滿者伯夷時期的主要遺址都集中在王都多烏蘭周圍。在1811年至1816年間,不列顛東印度公司曾短暫統治荷屬東印度,有關多烏蘭考古遺址的文字首次由英國副總督斯坦福·萊佛士爵士發表。他在報告中說當地存在「寺廟廢墟......在鄉間蔓延許多英里」,並將多烏蘭遺址稱為「爪哇的榮耀」。[17]

到20世紀初,荷蘭殖民政府的歷史學家開始研究古代爪哇和峇里島文學,以探索當地的過往歷史。當時有兩個主要來源:約在公元1600年以古爪哇語撰寫的《國王之書》手稿,和在14世紀同樣以古爪哇語撰寫的《爪哇史頌》。[18]國王之書的重點在撰寫信訶沙里的建國者肯·阿列克,但有包括一些關於滿者伯夷形成的敘述片段。《爪哇史頌》是部以古老的爪哇卡卡威英詩體撰寫的史詩,撰寫於哈亞姆·烏魯克統治的黃金時期,之後有用敘述的方式記錄一些事件。[11](p. 18)荷蘭人在1894年對龍目島上的兩個王朝進行軍事行動(參見荷蘭東印度對龍目及卡朗阿森的軍事干預) ,並在佔領的王宮中取得《爪哇史頌》手稿,另外也取得一些卡維文和中文的銘文。

這些古爪哇語的資料包含一些詩意的神話元素,而印度出生的荷蘭博物學家Cornelis Christiaan Berg認為整個記錄不是對過去的記錄,而是一種可以決定未來的超自然方式。[d][8]多數學者不接受這種觀點,因其中所記載與中國文字資料相對應,不可能兩者存有類似的意圖。在統治者名單和國家結構的細節也無捏造的跡象。[11](p. 18)

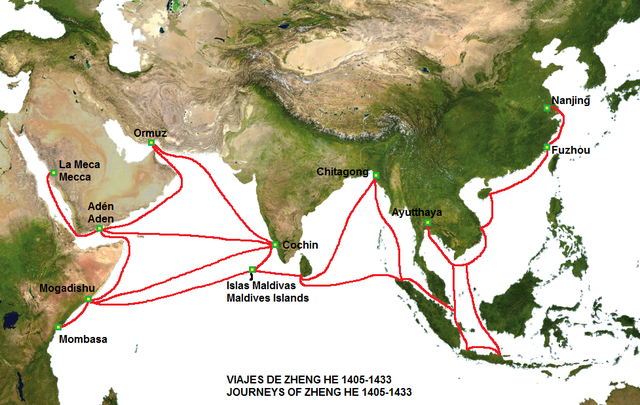

在中國,關於滿者伯夷的史料主要來自元朝及明朝的編年史。中國對滿者伯夷的記載,主要來自明朝奉皇帝之命率領船隊在1405年至1432年間下西洋的鄭和,在他訪問當地時所撰寫的報告。跟隨鄭和的翻譯馬歡詳細描述滿者伯夷及王室居住的所在。[20]這些報告被匯集收錄在《瀛涯勝覽》,為當時關於滿者伯夷時期的爪哇文化、習俗以及各種社會和經濟方面提供寶貴的洞察。[21]

位於多烏蘭的考古區已成為研究滿者伯夷歷史的中心。航拍和衛星圖像顯示滿者伯夷首都具有廣泛的運河網絡。[22]在2011年4月發掘出的一些工藝品,顯示滿者伯夷首都比以前所知的範圍更大。[23]

Remove ads

歷史

信訶沙里在1290年擊敗位於蘇門答臘的末羅瑜,[24]成為該地區最強大的王國。元朝皇帝忽必烈派遣使者要求進貢。信訶沙里國王科塔尼伽拉拒絕,並侮辱元朝使者作為回應。忽必烈因此於1293年派出1,000艘船進軍爪哇。

與此同時,信訶沙里的附庸國諫義里的阿迪帕蒂(Adipati,約相當於公爵)賈亞卡旺發動叛變,殺死科塔尼伽拉。由於馬都拉的攝政王艾莉亞·維拉拉賈(Arya Wiraraja)提供協助,賈亞卡旺赦免科塔尼伽拉的女婿羅登·韋查耶,並讓他取得多烏蘭的林地。羅登·韋查耶在那裏開闢廣大的土地,建立一個新的定居點。這個村莊被命名為Majapahit,取自當地種有苦澀味道水果的名字(maja是水果的名字,pahit的意思是苦的)。忽必烈的軍隊軍抵達時,韋查耶與元軍結盟,一起對付賈亞卡旺。

韋查耶在擊敗賈亞卡旺之後,對曾為盟友的元軍發動海上突襲,由於元軍身處異地,而當時他們處於利用季風返回中國的最後期限(否則必須額外再等6個月),只得在慌亂中撤離。[25]

1293年,羅登·韋查耶在一個據點建立滿者伯夷的首都。[26]:200–201滿者伯夷王國誕生的確切日期是他的加冕日,即塞迦紀年1215年卡提卡月15日,相當於公元1293年11月10日。[2]他在加冕典禮上取得正式Kertarajasa Jayawardhana的奉號。 羅登·韋查耶將科塔尼伽拉的四個女兒全部娶為妻子,他的第一任妻子和王妃為Tribhuwaneswari,王妃的三位姐妹為Prajnaparamita、Narendraduhita和加亞特里·拉賈帕特尼(四姊妹中的么女) 。他還娶一位名為達拉佩塔克的末羅瑜公主為妻。

建國後,羅登·韋查耶面臨挑戰。一些他最信任的人之中,包括Ranggalawe、Sora和Nambi曾發動叛變,均未成功。推測是有位大臣摩訶帕提·哈拉尤達(Mahapati Halayudha)陰謀擊敗他在朝廷中的其他競爭者,而鼓動他們反抗國王,以便自己獨得國王青睞以爭取高位。然而,在最後一個反叛者庫蒂(Kuti)被殺後,哈拉尤達的詭計終於曝露,因此他遭到逮捕入獄,然後判處死刑。[25]韋查耶本人於1309年過世。

Remove ads

羅登·韋查耶死後,由其獨子賈亞涅加拉(由末羅瑜公主達拉佩塔克所生)繼位。 在位時期既艱難且混亂,他困於父親之前戰友所發動的多次叛亂。其中包括1314年賈札·畢魯(Gajah Biru)的叛亂和1319年的庫蒂(Kuti)叛亂。庫蒂叛亂是最危險的一次,在庫蒂攻打首都期間,他靠加查·馬達及其率領的Bhayangkara御林軍協助下,終能成功逃離,[26]:233安全地躲在巴丹德(Badander)村。而加查·馬達潛回首都評估情況。在得知庫蒂並未得到滿者伯夷的百姓或貴族的支持後,加查·馬達組織抵抗部隊,擊潰庫蒂叛軍。

庫蒂叛亂彌平後,賈亞涅加拉重返首都。而加查·馬達因其忠誠和卓越服務而被賦予高級職位,而展開他宮廷政治的生涯。[27]

根據傳統說法,賈亞涅加拉因其敗德行為而聲名不佳。其令人嫌惡的行為之一是他想娶同父異母的姐妹吉塔加(Gitarja)和拉賈德維(Rajadewi)為妻。由於爪哇傳統極為憎惡同父異母的兄弟姐妹間通婚,皇家眾臣強烈反對。尚不清楚為何賈亞涅加拉有此願望,或許是他想阻止競爭對手娶他他同父異母的姐妹,以確保自己的王位,但在滿者伯夷宮廷的後期,堂兄妹之間的婚姻習俗相當常見。在《國王之書》中,賈亞涅加拉被稱為Kala Gemet(「小混混」)。大約在14世紀初賈亞涅加拉在位時,名為鄂多立克的意大利方濟各會修士曾訪問過滿者伯夷宮廷。他提到爪哇人口眾多,擁有大量的丁子香、肉豆蔻和許多其他辛香料。他還提到爪哇國王擁有7個附庸國,並曾與「國泰(中國)可汗」打了幾場戰爭。[28]

在1328年,賈亞涅加拉在一次外科手術時遭到御醫坦卡(Tanca)謀殺。 加查·馬達在混亂和憤怒的情況之下立即將坦卡殺死。但弒君背後的動機卻沒人清楚。根據《國王之書》的說法是因為坦卡之妻遭到國王性虐待而導致的報復。但根據峇里島君王之書的記載是加查·馬達為國家去除暴君而擬定的策略。[29]傳說中提到賈亞涅加拉是不道德、殘忍和濫權的國王,經常會勾引和虐待女性,甚至是自己下屬的妻子。[30]其他可能的原因包括保護兩位公主(加亞特里·拉賈帕特尼的女兒吉塔加和拉賈德維),免受國王的摧殘。[29]由於賈亞涅加拉沒有兒子,所以沒繼承人。

Remove ads

賈亞涅加拉過世後,加亞特里·拉賈帕特尼成為宮廷中最受尊敬的女族長,理應掌理國事。但她已脫離俗世,出家成為一名比丘尼,加亞特里·拉賈帕特尼任命她女兒蒂亞·姬塔佳(Dyah Gitarja)為滿者伯夷的女王(正式封號為特里布婆那·毗闍耶頓迦提毗,由加查·馬達輔佐。 特里布婆那在1336年任命加查·馬達為宰相。加查·馬達在就職典禮時發表一篇帕拉帕誓言,揭示他擴大滿者伯夷王國領土和建立帝國的計劃。[12]

在特里布婆那統治期間,滿者伯夷王國持續擴大,聲名鵲起。根據能幹及積極的加查·馬達的倡議,滿者伯夷派出艦隊把鄰近的峇里島征服。[26]:234根據在巴里島發現的塔巴納·阿雅編年紀手稿,在1342年,由加查·馬達為首,將軍阿雅·達瑪及巨港攝政王為輔的滿者伯夷軍隊登陸峇里島。經過7個月的戰鬥,而擊敗峇里島國王,於1343年佔領首都貝都魯(Bedulu)。征服峇里島後,滿者伯夷把當地的統治權分配給阿雅·達瑪及其弟弟們 - Arya Kenceng、Arya Kutawandira、Arya Sentong和Arya Belog,以Arya Kenceng為首統治峇里島,尊滿者伯夷為宗主國,他成為峇里島塔巴南(Tabanan)和巴東(Badung)王朝的始祖。這場戰役所建立的附庸王朝在接下來的幾個世紀裏統治峇里島王國。 特里布婆那統治滿者伯夷,直到她母親在1350年過世,她將王位交給兒子哈亞姆·烏魯克。

哈亞姆·烏魯克(也被稱為Rajasanagara),於1350年-1389年間在位。其間滿者伯夷的國力在加查·馬達襄助下達到頂峰。加查·馬達在1313年-1364年間,率領滿者伯夷征服廣大領土而成為區域大國。[26]:234根據《爪哇史頌》第13章和14章提起在蘇門答臘島、馬來半島、婆羅洲、蘇拉威西島、努沙登加拉群島,摩鹿加群島、新幾內亞、民答那峨島、蘇祿群島、呂宋島和米沙鄢群島的部分都納入滿者伯夷的勢力範圍。 Hikayat Raja Pasai是部蘇門答臘北端蘇木都剌國的編年史(據信在14世紀編撰),其中描述滿者伯夷的海軍在1350海軍入侵當地。[31]兵力包括由400艘三桅帆船幢和不可勝數的馬朗邦和克魯魯斯小型戰艦。[32]在此時期的擴張已達滿者伯夷所能影響的最大範圍,讓其成為印尼史上最具影響力的帝國。在亞洲文明中,這個帝國被認為是個商業貿易帝國。

1355年[33]哈亞姆·烏魯克發起第三次入侵在今日加里曼丹馬安亞人的南薩魯奈王國。參戰者Ampu Jatmika在當地建立一印度教王國Negara Dipa(班賈爾蘇丹國前身),是滿伯夷的納貢國。這場遠征倖存下來的爪哇族、達雅族、馬都拉族和布吉人士兵、水手、鐵匠留在當地的亞文泰、阿拉比奧和Nafara定居。[33]這些入侵行動在馬安亞人詩歌中被記載為Nansarunai Usak Jawa。[34][35]

滿者伯夷帝國的擴張手段除採用軍事遠征外,也包含外交和聯盟。哈亞姆·烏魯克可能出於政治原因,決定迎娶鄰國巽他王國的公主Citra Rashmi為妻。[36]巽他族將此提議視為聯盟協議。 巽他國王和其隨從在1357年帶領其女兒到滿者伯夷,預備將其嫁給哈亞姆·烏魯克。[26]:239然而加查·馬達將此事件視為要求巽他族屈從於滿者伯夷霸權的機會。巽他王室與滿者伯夷軍隊最終在布巴特廣場(Bupat square)發生衝突。雖然巽他王室勇敢抵抗,仍然不敵,幾乎全部遭到殲滅。[37]傳說中那位傷心欲絕的公主為捍衛國家的榮譽而自殺。[38]這場布巴特廣場之戰成為以爪哇文字撰寫《巽他詩篇》的主題,在普良安的故事和國王之書中也有提及,但在《爪哇史頌》中卻未留下隻言片語。

《爪哇史頌》於1365年撰寫,描述一個複雜的宮廷,在藝術和文學方面具有高雅的品味,有複雜的宗教儀式。作者把滿者伯夷描述為幅員從新幾內亞和摩鹿加群島延伸到蘇門答臘和馬來半島的巨大統治圈的中心。印尼許多地方的當地傳說以或多或少的傳奇形式保留住14世紀滿者伯夷權力的記錄。滿者伯夷的直接統治並未超越東爪哇和峇里島之外,但任何在以外島嶼對其霸主地位產生的挑戰,會引發強有力的回應。[39](p. 106)

1370年代,在巨港的一位馬來統治者為重振末羅瑜,派使者前往新建立的明朝晉見明太祖朱元璋,請求依據幾世紀前三佛齊般的做法而恢復朝貢體系。哈亞姆·烏魯克得知此事,立即派使者前往南京,說服明朝,讓他們知道末羅瑜是滿者伯夷的附庸,而非一獨立之國。[9]隨後滿者伯夷在加查·馬達死後沒幾年的1377年,[e]派出海軍攻擊巨港,作為懲罰,[11](p. 19)讓這企圖繼承三佛齊地位的計劃落空。

滿者伯夷帝國的性質及其勢力範圍有待商榷。它可能對包括蘇門答臘、馬來半島、加里曼丹和印尼東部在內的一些附庸國擁有有限或僅為名義上的影響,但《爪哇史頌》則聲稱滿者伯夷能控制這些國家。[42]由於當時有地理和經濟上的限制,這些外圍國家最有可能是透過貿易來維繫,而貿易是由滿者伯夷王室所壟斷。[11](p. 19) 《爪哇史頌》還聲稱滿者伯夷與占婆、柬埔寨、暹羅、緬甸南部和越南有關係,甚至派出使團到中國。[11](p. 19)雖然滿者伯夷摧毀鄰近的王國,並將將勢力擴展到其他島嶼,但其重點似乎是控制和取得群島間貿易更大的份額。

大約在滿者伯夷建立之時,穆斯林商人和傳教者也開始進入這個地區。在滿者伯夷的都城多烏蘭有個托拉亞墓地(Tralaya cemetry),遺留數塊穆斯林墓碑,時間可追溯到14世紀(公元1368年及公元1376年)。該地點離開王國宮廷不遠,顯示當時穆斯林與朝廷的關係密切。[43]:6

Remove ads

哈亞姆·烏魯克在1389年過世後,滿者伯夷國勢因為繼承問題所產生的衝突而進入衰落期。[26]:241繼位者為王儲庫蘇馬瓦爾達尼公主(Kusumawardhani),她嫁給一位親戚 - 威克拉瑪瓦達那王子。哈亞姆·烏魯克還有一位與前妻所生的兒子,王儲維拉布米(Wirabhumi),他也聲稱有權繼位。

哈亞姆·烏魯克過世之時,滿者伯夷已失去對蘇門答臘北部海岸和馬來半島附庸國的控制能力,根據中國的消息來源,馬來半島成為阿瑜陀耶王國的一個附屬國,馬六甲蘇丹國崛起後得到明朝的支持。[44]

14世紀,有個馬來族建立的新加坡王國,滿者伯夷海軍稱之為淡馬錫,視為一個叛亂的殖民地。這個小王國受到300艘幢帆船和200,000人圍攻大約1個月,而最終在1398年淪陷,遭到洗劫,[45][46][47][48][49]:69[50][51]這個小王國末代國君拜里米蘇拉逃往馬來半島西海岸,於公元1400年建立馬六甲蘇丹國。

Remove ads

一場被稱為雷格戰爭的王位繼承之戰被推斷在1405年至1406年之際發生。[11](p. 18)這場戰爭是由威克拉瑪瓦達那領導的西方宮廷和由維拉布米領導的東方宮廷之間的王位爭奪戰。 威克拉瑪瓦達那獲勝,維拉布米被捕後遭到斬首。但這場內戰耗盡國家財政資源,削弱滿者伯夷對其外圍附庸和殖民地的控制力。[52]

威克拉瑪瓦達那在位期間,由鄭和(為中國的穆斯林[26]:241–242)奉皇帝之命率領一系列艦隊遠航至爪哇數次(在1405年至1433年之間)。這些中國艦隊訪問過許多亞洲港口(包括滿者伯夷港口),最遠曾到非洲。據說鄭和曾拜訪過滿者伯夷的朝廷。

這類大規模的遠航不僅是種海上探險,也是種實力和地緣政治影響力的展示。當時中國明朝推翻蒙古人元朝不久,渴望在世界上建立霸權,而將亞洲的地緣政治平衡改變。[53]中國人透過支持泰國人對抗衰落中的高棉帝國,在印度、斯里蘭卡和印度洋沿岸其他地方支持和建立盟軍派系,干預南海地區的政治。然而其中最重要的可能是中國支持新成立的馬六甲蘇丹國,作為對手以抗衡滿者伯夷影響力。[53]

之前,滿者伯夷透過遏制蘇門答臘和馬來半島的馬來政體,在馬六甲海峽發揮影響力,如同早年的三佛齊一樣的做法。信奉印度教的滿者伯夷是當時東南亞海域最強大的海上強權,反對中國擴大其勢力範圍。明朝對馬六甲的支持,以及馬六甲蘇丹國和鄭和的寶船傳播伊斯蘭教,把滿者伯夷在蘇門答臘的海上影響力削弱,導致爪哇島北部皈依伊斯蘭教者日益增多,並脫離滿者伯夷而獨立,僅留下印德拉吉里(Indragiri)、占碑和巨港(這些是原來三佛齊的部分土地)等附庸,[f]緊鄰西部有帕賈祿永王國和北部的獨立穆斯林王國。

鄭和下西洋對於滿者伯夷的史學來說極為重要,因為鄭和的翻譯馬歡撰寫的《瀛涯勝覽》,對於滿者伯夷有詳細的描述,[20]它對爪哇那個時期的文化、習俗以及各種社會和經濟方面提供寶貴的紀錄。[21]

中國人持續提供系統性的支援給馬六甲蘇丹國,該國蘇丹至少親自前往中國覲見明朝皇帝一次。馬六甲積極鼓勵當地人皈依伊斯蘭教,而明朝艦隊則積極在爪哇北部沿海建立華人及馬來族穆斯林社區,從而形成與爪哇印度教徒的敵對勢力。到1430年,中國艦隊在爪哇北部港口如三寶壟、淡目、圖班和泗水建立華人回民、阿拉伯人和馬來人社區;因此伊斯蘭教開始在爪哇北部海岸站穩腳步。馬六甲蘇丹國在明朝的保護下繁榮昌盛,而滿者伯夷則被穩步擊退。[53]

威克拉瑪瓦達那在1429年過世,由女兒蘇希達[26]:242繼位,在位期間為1429年到1447年。蘇希達是威克拉瑪瓦達那的第二個小孩,母親是威克拉瑪瓦達那的嬪妃,而此嬪妃是維拉布米的女兒。1427年,她嫁給未來的吉蘭丹國王依斯干達沙阿(Iskandar Shah,或稱凱馬斯·吉瓦(Kemas Jiwa))。兩人生下一名女兒,一起住在爪哇。吉蘭丹由依斯干達沙阿的兄弟蘇丹薩迪克穆罕默德沙阿(Sultan Sadik Muhammad Shah)統治,而此代理蘇丹在1429年過世,迫使凱馬斯吉瓦返回並以依斯干達沙阿的身份登上王位,他在那裏將吉蘭丹宣布為為滿者伯夷二世王國。[54]

蘇希達是滿者伯夷史上第二位女性統治者,前一任是她的曾祖母特里布婆那。有件特別在東爪哇廣泛流傳的英雄故事達馬爾烏蘭讓她的名聲中永垂不朽,傳說中涉及一位名叫Prabu Kenya的女性國君,並且如傳說中所述,在蘇希達統治期間滿者伯夷曾與布蘭邦甘王國發生過一場戰爭。[55]

蘇希達在1447年過世,由她的兄弟克達維惹亞(Kertawijaya)繼位。[26]:242克達維惹亞在1451年過世,由Bhre Pamotan繼位(正式封號為拉札薩瓦哈納(Rajasawardhana)),拉札薩瓦哈納於1453年去世。之後三年王位空虛,可能當時發生過繼位危機。 克達維惹亞的兒子蘇拉普拉哈納(Suraprabhawa)於1456年掌權,於1466年去世,而由吉林卓瓦哈納(Girindrawardhana)繼位。

1468年,一位名為克爾塔布米(Kertabhumi)的王子起而反抗Singhawikramawardhana(即蘇拉普拉哈納),自封為滿者伯夷國王。被廢黜的蘇拉普拉哈納撤到Brantas河上游,將王國的首都再向內陸遷至達哈(Daha,即諫義里,前諫義里國首都),滿者伯夷因此一分為二,由在多烏蘭的克爾塔布米(Bhre Kertabumi)和諫義里的蘇拉普拉哈納所領導。蘇拉普拉哈納在1474年交由兒子吉林卓哇德哈那(也稱為拉納維賈亞)繼位。

在滿者伯夷朝廷分裂的這段時期,兩者均無法控制已搖搖欲墜的帝國西部。15世紀中葉,崛起的馬六甲蘇丹國開始有效控制馬六甲海峽,並將影響力擴大到蘇門答臘。在這些事件中,根據馬來紀年,德拉吉里(Indragiri)和Siantan兩地被送給馬六甲蘇丹國,作為滿者伯夷公主嫁給馬六甲蘇丹的嫁妝,[56]而進一步削弱滿者伯夷對群島西部的影響。克爾塔布米透過與穆斯林商人結盟,以淡目為中心,給予他們在爪哇北部海岸的貿易權,並要求他們效忠滿者伯夷,以穩定局勢。這一政策提升滿者伯夷的國庫和權力,但削弱印度教-佛教作為當地主要宗教的地位,因為伊斯蘭教的傳教擴散更快,尤其是在爪哇的沿海公國之間。印度教-佛教徒的不滿,為日後吉林卓哇德哈那擊敗克爾塔布米鋪好道路。

滿者伯夷帝國結束的日期推斷是在1478年(傳統上採用編年史中蘇達瑪·威蘇塔之戰(又稱父子之戰)的描述來推斷,對應的是塞迦紀年1400年,[g]而世紀末通常被認為是王朝或宮廷更迭的時期,也有推斷為1527年。[57]:361478年是父子之戰發生之年,當時烏達拉(Udara)將軍(後來成為副攝政王)領導的拉納維賈亞軍隊突破多烏蘭的防禦,並在宮殿中殺死克爾塔布米,[58][59]但這並非滿者伯夷的整體滅亡。

淡目蘇丹國由Sunan Ngudung率軍支援克爾塔布米,但他在戰鬥中陣亡,改由蘇南·庫都斯接手取代,雖然成功將拉納維賈亞軍隊擊退,但來不及拯救克爾塔布米。 Trailokyapuri(Jiyu)和Petak銘文中提起此一事件,拉納維賈亞聲稱他擊敗克爾塔布米,統一滿者伯夷。[60]拉納維賈亞的統治時間從1474年起到1498年為止,他的正式封號為吉林卓哇德哈那,烏達拉為副攝政王。此一事件導致日後淡目蘇丹國和諫義里王國之間的戰爭,因為淡目蘇丹國統治者是克爾塔布米的後裔。[61]:154–155

吉林卓哇德哈那在1498年遭到烏達拉的罷黜。罷黜發生後,淡目國和諫義里國間的戰爭停止,因為淡目國蘇丹拉登帕塔(中文名靳文)照他父親以前的做法,暫時不理烏達拉,一些消息稱是因為烏達拉同意成為淡目國的附庸,甚至還迎娶拉登帕塔的小女兒為妻。

與此同時,在西部的馬六甲蘇丹國於1511年被葡萄牙人佔領。而烏達拉認為當時是消滅淡目蘇丹國的機會,淡目國和諫義里國之間的微妙平衡因而終止,烏達拉尋求在馬六甲的葡萄牙人幫助,淡目國在繼任領導人阿迪帕蒂尤努斯( Adipati Yunus)領導下同時進攻馬六甲和諫義里國而將此聯盟破壞。[h]

淡目國在1527年攻克諫義里國首都達哈,將其滅亡,[57]:54–55穆斯林新興力量最終在16世紀初期擊敗滿者伯夷王國的殘餘勢力;[64] 諫義里國陷落後,大量朝臣、工匠、教士和皇室成員向東遷移到峇里島。以避免早年因支持拉納維賈亞殺死克爾塔布米,而受到淡目國的報復。

由於蘇丹拉登帕塔號稱為克爾塔布米之子,而讓淡目國被認為是滿者伯夷的合法繼承人,另一個支持的論點是因為淡目國從前是滿者伯夷的附庸,而其統治地區也在東爪哇,就在前滿者伯夷王國的附近。

淡目蘇丹國成為地區霸主,也是在爪哇的第一個伊斯蘭蘇丹國。滿者伯夷覆亡之後,在爪哇的印度教王國僅有在東部邊緣的岩望、帕納魯坎和布蘭邦甘王國,[65](p. 7)以及在爪哇西部的巽他王國。印度教社區開始撤退到東爪哇的山脈和鄰近的峇里島。騰格爾山脈中也有一小塊印度教社區(參見騰格爾族)。

軍事

滿者伯夷的兵源來自兩處,即prajurit(職業軍人)和從農民徵召而來的戰士。 騎兵數量有限, 戰象主要用於運輸,或作為貴族和高級將領的坐騎。[66]:101

火藥技術在蒙古人入侵爪哇(公元1293年)時傳入當地。 加查·馬達把火藥技術用於海軍艦隊[67]:57 。滿者伯夷能生產稱為且特幫的青銅前膛砲。

由於努山塔拉與西印度擁有密切的海上關係,公元1460年後有新型火藥武器透過阿拉伯人中介進入群島,讓滿者伯夷發展出青銅造後膛裝載火藥的迴旋砲(當地稱為meriam),由海軍使用。[68]:241[69]:162

海上探索和導航

同樣也在滿者伯夷時代,印尼群島人對外探索達到非凡的成就。意大利旅行家路德維科·迪·瓦爾澤馬 (生1470年,卒1517年) 在其著作 《路德維科·迪·瓦爾澤馬遊記》(Itinerario de Ludouico de Varthema Bolognese)中指出,南爪哇人航行到「極遠的南方土地」,直到一島嶼,那裏白天只持續四個小時, 「比世界上任何一處皆冷」。現代研究推斷此處位於塔斯馬尼亞島以南至少900海里(1,666公里)處。[70]:248–251當葡萄牙人阿方索·德·阿爾布克爾克征服馬六甲時,從一名爪哇引水人取得一張海圖,其中已將美洲部分包括在內。[71]

爪哇與其他南島民族一樣,擁有可靠的導航系統,航行中會利用各種自然標誌,並使用非常獨特天文學,稱為「天文航海」的航海術。公元1293年,滿者伯夷國王羅登·韋查耶曾獻給元朝入侵者一份地圖和人口記錄,顯示當地統治者已將將地圖製作作為管理常務。[72]:53歐洲人紀錄中的爪哇族海圖充滿經線與緯線、恆向線,直達路線,讓葡萄牙人認為爪哇的海圖是1500年代初期世上最優秀者。[70][73]

文化、藝術和建築

滿者伯夷首都多烏蘭規模恢弘,以其盛大的年度慶祝活動而聞名。佛教、濕婆教和毗濕奴派盛行:國王被視為這三種神祇的化身。《爪哇史頌》沒提到伊斯蘭教,但此時必有穆斯林朝臣存在。[11](p. 19)

第一個由歐洲人撰寫有關滿者伯夷的為意大利方濟各會修士鄂多立克的旅行日誌。在他撰寫的《鄂多立克東遊錄》中,描寫他於1318年至1330年間由教宗委命前往亞洲傳播福音,曾造訪過當今印尼的幾個地方:蘇門答臘島、爪哇島和婆羅洲的馬辰。他在1318年從意大利北部帕多瓦出發,穿越黑海進入波斯,然後到達加爾各答、金奈(原名馬德拉斯)和斯里蘭卡。然後他前往尼科巴群島和蘇門答臘島,再前往爪哇島和馬辰。

回意大利時,他採取陸路的方式,經過越南、中國及絲路,在1330年回到歐洲。在他的東遊錄中,當時的爪哇是由信仰印度教-佛教的滿者伯夷王國統治。鄂多立克提到他訪問過爪哇,但未說出確切的地點。他說爪哇國王統治其他7位國王(附庸)。[i]他還提到在這個島上有很多丁子香、蓽澄茄、肉荳蔻和許多其他香料。他提到爪哇國王有座宏偉而豪華的宮殿。樓梯和宮殿內部都鋪上金與銀,甚至屋頂也鍍金。他還記錄蒙古皇帝曾多次攻打爪哇,但總以失敗收場,殘餘軍隊遣返回大陸。[j]該記錄中提到的爪哇王國是滿者伯夷,而他訪問的時間介於1318年和1330年之間,當時的統治者為賈亞涅加拉。

馬歡在《瀛涯勝覽》中描述滿者伯夷時期爪哇的文化、習俗、各種社會和經濟區情況。[21]1413年,鄭和第4次下西洋,滿者伯夷國王威克拉瑪瓦達那在位,馬歡隨同訪問爪哇。他描述他到滿者伯夷首府的旅程,他們首先抵達圖班港口,他看到在那裏有大量來自中國廣東和和漳州的移民。

然後他向東航行到繁榮的新貿易城鎮Ko-erh-hsi(格里希克)和Su-pa-erh-ya(泗水),然後乘小船經由河流向西南內陸航行,到達河港Chang -ku(漳沽)。.[21]繼續經由陸路向西南前進,他到達Man-che-po-I(滿者伯夷)的王宮。這裏居住大約200或300個家庭,有七八位領袖侍奉國王。當地氣候如夏天般炎熱。[20]國王戴有金葉和花朵之王冠,有時亦不戴任何頭飾;赤膊上身,未穿長袍,下身繫着兩條繡花絲綢。使用額外的絲繩繞在腰部作為腰帶,腰帶上插有一柄或兩柄短刃(稱為pu-la-t'ou、belati,即為克里斯短劍),打赤腳。國王出巡時會騎大象或坐牛車。[20]

平民男性不戴頭飾,女人們將頭髮編成髻,用髮釵固定。人們上身穿衣,下身用織物纏着,[k]男性3歲以上到長者會在腰帶上配戴pu-la-t'ou。這種匕首由鋼製成,上有繪製複雜圖案。刀柄由黃金、犀牛角或象牙製成,上刻有人或妖魔之像,雕刻精美,製作精巧。[20][21]

滿者伯夷人,無論男女,均注重頭部,不得任意觸碰,重者會遭殺害。[l]該國人不用床鋪或椅子,吃飯時不使用湯匙或筷子。男人和女人喜歡將檳榔裹在塗有貝殼粉檳榔葉後嚼食,。[21]當地人吃米飯,以檳榔,而非以茶招待客人。[20]

當地人包含有來自西方的穆斯林商人(阿拉伯和穆斯林印度人,但主要是來自蘇門答臘的穆斯林國家)、中國人(自稱是唐朝人的後裔)和粗俗的當地人。國王每年舉行比武大會。[20](p. 45)關於結婚儀式;新郎到女方家拜訪,然後完婚。三天後,新郎送新娘回家,男方家會敲鑼打鼓,吹由椰殼做的管樂器(senterewe),敲竹筒鼓,和放煙火。[21]由手持短刀和盾牌的男子在前、後和周圍護送。新娘披頭散髮,赤腳。身上包着繡花絲綢,脖子上戴着鑲有金珠的項鍊,手腕上戴着裝飾有金、銀和其他寶石的手鐲。家人、朋友和鄰居用檳榔葉、檳榔、蘆葦和鮮花架設一艘裝飾船,來歡迎這對新人。儀式在幾天後結束。[20]

關於埋葬儀式,有子女遵照遺囑把屍體留在海灘或空地上,任野狗啃食,所餘遺骸則投入水中(爪哇語:Larung)。上層階級的寡婦、妃子或女僕有跳入火中自焚殉葬(娑提 (習俗))的習俗。[20][21]

馬歡曾描述當地在月圓之夜會舉行類似今日印尼哇揚皮影偶戲的娛樂活動。 [20][21]

1512年曾來群島訪問的葡萄牙外交官托梅·皮雷斯,在1513年3月至6月訪問爪哇島,也把晚期的滿者伯夷繁華文化有詳細的描述。[61]:xxv。

滿者伯夷文學是爪哇印度教-佛教學術傳統的延續,而有眾多卡卡溫(四行詩)詩歌作品,卡卡溫則是自9世紀馬打蘭王國時代以來依據梵文文學所發展,依序延續到諫義里國和信訶沙里,以至於滿者伯夷。早期爪哇著名的文學作品,如諫義里國11世紀印度教飽學者勘哇撰寫的 《Arjunawiwaha》(關於阿周那的故事)、12世紀Dharmaja撰寫的《Smaradahana》(關於印度教愛之神失蹤及重現的故事)、12世紀賽達(Sedah)撰寫的《印度之戰》、Panuluh撰寫的Hariwangsa(毗濕奴族譜) 以及流行的盤吉王子故事,在滿者伯夷時代持續被Rakawi(印度教佛教詩人或學者)改寫及傳唱。在滿者伯夷時期產生的著名文學作品有普臘班扎撰寫的《爪哇史頌》、由唐魯拉撰寫的《卡卡溫·蘇塔索瑪》(這首韻律詩是印尼國家座右銘《存異求同》(Bhinneka Tunggal Ika)概念的起源)和堂圖·帕格拉蘭(描述爪哇島的起源神話)。 如絲莉·堂中和達瑪烏蘭等流行故事也源自滿者伯夷時期。這些古老的爪哇卡卡溫由Rakawi(詩人)撰寫和創作,以崇敬國王,而這些國王被當作眾神的化身。[74]

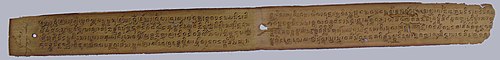

馬歡在《瀛涯勝覽》中也敘述滿者伯夷所用的書寫系統。當地人使用鎖俚(印度南方)字母。不用紙和筆,他們用煮過的茭葦葉(kajang)或棕櫚葉,先用鋒利的刀於其上刻寫,然後塗上顏料,製作成貝葉經。當地人擁有發達的語言系統和語法。這個國家的人們說話的方式優美和柔和。[20]

滿者伯夷的藝術和建築受到印度波羅王朝風格的影響。[75]滿者伯夷藝術是自11世紀諫義里國和信訶沙里時期發展的東爪哇藝術、風格和美學發展的延續。與早期的古典中爪哇風格(夏連特拉王國藝術,約8至10世紀)的自然主義、輕鬆和流暢的人物不同,這種東爪哇風格表現出較僵硬的姿勢,風格化並呈現類似哇揚皮影偶戲中的人物,例如在東爪哇寺廟內的淺浮雕。這種風格後來被保留在峇里島藝術中,尤其是在其卡馬桑風格的古典繪畫和峇里島哇揚皮影偶戲中。

滿者伯夷藝術中的印度教神像和佛教神像也是其先前的信訶沙里藝術的延續。與中爪哇藝術(約9世紀)較印度化的輕鬆、三屈風格相比,東爪哇時期的雕像往往較為僵硬和採用人物正面的姿勢。滿者伯夷神像的僵硬姿勢,大概與雕像具有作為逝去滿者伯夷君主的神化寫照的功能。雕飾方面富麗堂皇,尤其是雕像背後的銘碑上刻有精美的荷花及花卉圖案。這類滿者伯夷雕像的例子有辛平(Simping)禪邸中哈利哈拉 (毗濕奴和濕婆合體)雕像,被認為是羅登·韋查耶國王的神化造型,雪山神女(Parwati)雕像被認為是蘇希達女王的神化造型寫照,以及在東爪哇圖隆阿貢縣發現的蘇希達女王雕像。

以黏土為原料的陶器和磚頭是滿者伯夷藝術和建築的流行特色。滿者伯夷陶俑藝術也在這一時期蓬勃發展。在多烏蘭遺址中發現有大量的赤陶工藝品。包括人類和動物像、水罐、器皿、容器、撲滿、淺浮雕、建築裝飾品、屋頂頂峰、地磚、以及管道和屋瓦。

最有趣的發現之一是滿者伯夷的撲滿。在多烏蘭的發掘物中,有幾個野豬形狀的撲滿。爪哇語和印尼語中的celengan(意思是「儲蓄」和「存錢罐」)可能源於此。這個字源於celen,意思是「野豬」,後綴「-an」表示它的相似物。印度尼西亞國家博物館收藏有個這樣的撲滿,在發掘出時已呈破片,而後重新拼湊成形。也有不同形狀的赤陶撲滿,例如管狀或盒狀,都帶有置入硬幣的狹縫。另一個重要的赤陶文物是一男子的頭像,人們普遍認為它就是加查·馬達,但無法確定。

在東爪哇帕納塔蘭神廟中的浮雕,顯示城牆,城門,瞭望塔以及百姓。

馬歡在《瀛涯勝覽》中描述滿者伯夷的城市:大多數城市或郊區並沒城牆。他描述滿者伯夷的王宮,四周有三丈多高(約30英尺7英寸或9.32米)的紅磚牆,長200多步(340碼或310米),有二重城門,宮殿守衛森嚴,十分乾淨。王宮是兩層建築,每層高3或4丈(9.32-12.42米或30.6-40.7英尺)。地上鋪有木板,上面有藤條或蘆葦(可能是棕櫚葉)製成的墊子,人們盤腿而坐。屋頂鋪有硬木(爪哇語:sirap)做成的屋瓦。[20]

平民的房屋以水椰葉作為屋頂。每家都有個磚砌的儲藏間,離地約3、4尺(48.9英寸或124厘米),用來存放器物,人則住在這儲藏間之上。

滿者伯夷寺廟建築遵循東爪哇風格,與早期的中爪哇風格形成鮮明對比。這種東爪哇寺廟風格也可追溯到諫義里時期(約11世紀)。滿者伯夷神廟的形狀往往修長而高聳,屋頂以階梯式的多層構成,邊緣平滑向上彎曲,營造出比實際高度為高的透視錯覺。寺廟的頂峰通常是立方體(多數為印度教寺廟),有時是圓頂圓柱結構(佛教寺廟)。雖然有些滿者伯夷時期的寺廟使用安山岩或砂岩作為建材,但流行的建材是紅磚。

Left to right:

- 在多烏蘭的帕杜拉克薩形式大門(巴江·拉圖大門),高16.5米。

- 在東爪哇省龐越的加奔神廟大門。

印尼古典時代的寺廟曾使用磚塊作建材,但真正掌握磚塊工藝的是14世紀和15世紀時的滿者伯夷工匠。[76]利用藤蔓汁和棕櫚糖當作磚塊間的填充黏結物,他們所建的寺廟具有優秀的幾何強度。這類寺廟的例子有多烏蘭的布拉胡(Brahu)神廟、喜多阿卓縣的帕里神廟、龐越的札奔神廟和諫義里附近的蘇拉瓦納神廟。 在《爪哇史頌》中,札奔神廟被稱為Bajrajinaparamitapura,雖然現在已有部分屋頂和尖塔發生毀損,但仍為保存最完好的滿者伯夷時期寺廟之一。另一個保存較為良好的例子是在帕蘇欒縣附近的古農·甘瑟神廟。

一些寺廟的歷史可追溯到更早期,但在滿者伯夷時期進行過翻新和擴建,例如東爪哇最大的寺廟群皮納塔蘭神廟可追溯到諫義里時期。這座寺廟被確定為《爪哇史頌》中提起的帕拉(Palah )神廟,據報導,哈亞姆·烏魯克國王在到東爪哇巡視時曾到這座寺廟參觀。另一座著名的東爪哇風格寺廟是位於泗水南方不遠的爪夷神廟(印度教佛教混合神廟),哈亞姆·烏魯克也曾來此參觀過,這座寺廟在《爪哇史頌》中被稱為Jajawa,用作哈亞姆·烏魯克曾祖父 科塔尼伽拉的祭殿。

有些典型的建築風格被認為是在滿者伯夷時代發展起來的;如高而細長,有屋頂的紅磚門,俗稱kori agung或是帕杜拉克薩,還有稱為禪邸·班塔的剖開式大門。 有座位於多烏蘭惹班附近名為林晉·拉旺的剖開式大門,是最古老和最大的倖存禪邸·班塔之一。 禪邸·班塔成為典型的滿者伯夷神廟結構,它分成三部分:基部、建築本體和高聳的屋頂,均勻地分成左右兩個對稱結構,中心有供人們穿過的通道。這種大門並未安裝門扇,無真正的防禦功能,只是通道因此而縮小。典型的滿者伯夷建築風格對後期的爪哇和峇里島建築發生深遠的影響。當前盛行滿者伯夷風格的盤朵陂亭台、禪邸·班塔剖開式大門和帕杜拉克薩紅磚門都是滿者伯夷時代的美學遺傳給爪哇和峇里島的建築風格。[77]

滿者伯夷接近覆亡的後期,其藝術和建築又展現出南島民族巨石建築元素的復興跡象,例如在拉武火山西坡的蘇庫神廟和且托神廟,它們與以往滿者伯夷神廟所展現出典型的印度教高聳結構不同,這些神廟呈現的是階梯金字塔形式,與中美洲金字塔十分相似。這種金字塔結構稱為Punden Berundak(階梯式土墩)是印度尼西亞史前時代,在印度教-佛教文化傳入之前常見的巨石結構。

經濟

总结

视角

中國元朝時汪大淵約在公元1339年撰寫的《島夷誌略》(原名島夷誌)提到爪哇當時的財富和繁榮:

爪哇卽古闍婆國。門遮把逸山係官場所居,宮室壯麗,地廣人稠,實甲東洋諸番。.....其田膏沃,地乎衍,穀米富饒,倍於他國。民不為盜,道不拾遺。諺雲「太平闍婆」者此也。俗朴,男子椎髻,裹打布。(爪哇土地肥沃,土壤平整,水源充足,盛產穀物和稻穀,是其他國家的兩倍。人民不偷,路不拾遺。一般說的:「繁盛爪哇」指的就是此國。當地男女纏頭,穿長衣。)」[78](p. 124)

同樣馬歡也在《瀛涯勝覽》中報導爪哇的經濟和市場。水稻一年兩獲,穀粒小。畜養有各式禽畜,種植各式蔬菜和水果。[20]

稅金和罰款以現金支付。自8世紀後期以來,爪哇經濟已部分貨幣化,使用金幣和銀幣。1990年在中爪哇發現的9世紀馬打蘭王國時期的窩能柏堯藏寶,顯示古代爪哇金幣是種子形狀,類似玉米,而銀幣則類似鈕扣。大約在公元1300年,在滿者伯夷首位國王統治時,該國的本土造幣完全被進口的中國銅幣所取代。 2008年11月,在喜多阿卓縣平民的後院曾挖出約10,388枚中國古錢幣,重量約為40公斤。在東爪哇的印尼古代文物保護局 (Indonesian Ancient Relics Conservation Bureau,BP3) 鑑定這些錢幣的年代可追朔到滿者伯夷時期。[79]為何會使用外國錢幣的原因尚不清楚,但多數學者認為這是由於爪哇經濟日益複雜,小面額的貨幣適合市場交易,而金銀幣顯然不適合。[39](p. 107) 這些方孔錢是圓形,銅質,中間有孔。便於用線或繩串連。由於有進口的中國銅幣,讓滿者伯夷發明有縫,可存錢的撲滿,最流行的是野豬形狀的celengan(存錢罐)。

一些關於當地經濟規模的資訊可從銘文中收集到。1358年的蒼古(Canggu)銘文提到該國(屬於爪哇的統治圈)有78個渡口。[39](p. 107)滿者伯夷銘文中提到大量的職業,從金銀匠到酒商和屠夫。雖然這些職業中有許多在早期就已存在,但在滿者伯夷時代,依靠非農業活動為生的人似乎比以前更多。

滿者伯夷的繁榮可能來自兩個因素。首先,爪哇東北部低地適合種植水稻,在滿者伯夷的鼎盛時期,曾進行過許多水利灌溉工程,其中有些曾得到政府資助。其次,滿者伯夷在北海岸的港口可能是群島西部前來取得摩鹿加群島香料的重要據點,這些航運為滿者伯夷提供重要的收入來源。[39](p. 107)

《爪哇史頌》指出Wilwatikta(滿者伯夷的同義詞)統治者的名聲吸引來自世界各地的外國商人,包括印度人、高棉族、暹羅人和中國人等。《瀛涯勝覽》提到在後期,大量來自西方(阿拉伯和印度,但主要為來自蘇門答臘島和馬來半島的穆斯林國家)的中國商人和穆斯林商人在滿者伯夷的港口城市定居,例如圖班、格里希克縣和Hujung Galuh(泗水)。滿者伯夷會對一些外國人徵收特別稅,這些外國人可能是在爪哇取得半永久居留權,並從事貿易以外的事業。滿者伯夷和明朝、大越和占婆(兩者為今日的越南)、柬埔寨、阿瑜陀耶王國、八都馬(於今日緬甸)和南印度的毗奢耶那伽羅王朝有貿易聯繫。[80]

在滿者伯夷時代,幾乎所有的亞洲商品均可在爪哇找到。這是因為滿者伯夷帝國使用各類型的船舶,特別是幢這種當代大型帆船,可航行到遙遠的各處港口。[81]:267–293在1413年訪問爪哇的馬歡說,爪哇貿易貨物的種類,以及提供的服務比東南亞其他港口更多、更完善。[81]:241

行政管理

三種不同造型的滿者伯夷國徽(太陽)。

哈亞姆·烏魯克統治時期已為滿者伯夷制定良好的官僚結構。這些擬定的等級和結構在整個滿者伯夷期間基本上維持不變。[82]國王是至高無上的統治者,他是印度教中的轉輪王,是宇宙統治者,是地球上神的化身。擁有最高的政治權威和合法性。

在日常管理中,國王由國家官員的輔佐,這些官員中也有國王的近親。王室的命令或詔書通常從國王傳達給高級官員,再依序往下布達給其下屬。滿者伯夷朝廷的官員有:

- Rakryan Mahamantri Katrini,這個職位通常由國王繼承人所用

- Rakryan Mantri ri Pakira-kiran,部會首長組成的委員會,負責國家日常管理

- Dharmmadhyaksa,負責國家法律以及宗教法律的官員

- Dharmma-upapatti,負責宗教事務的官員

在Rakryan Mantri ri Pakira-kirani的部會首長中,有個最重要和地位最高的部長,名為Rakryan Mapatih(或稱Patih Hamangkubhumi)。這個職位類似於宰相,與國王一起決定國家政策,包括發動戰爭或謀和。在Dharmmadhyaksa法律官員中,有位Dharmmadhyaksa ring Kasewan(濕婆教最高祭司)和一位Dharmmadhyaksa ring Kasogatan(佛教首席僧侶),兩者都是該項宗教信仰法的權威。

還有一個顧問委員會,由王室中長老組成,稱為Bhattara Saptaprabhu。這個委員會有7位有影響力的長老,他們大多數與國王有直接親戚關係。他們是Bhres(公爵或女公爵),地區國王,負責統治滿者伯夷的省。這個委員會透過開會,提供建議,並經常用來審判朝廷中的某個重要案件。他們辦理案件的例子有暫時把加查·馬達停職,因為他需對有悲劇性的布巴特廣場之戰事件負責。委員會還判處一位名為Raden Gajah (Narapati) 的人處決,因為他在雷格戰爭中將維拉布米斬首。[83](p. 481)

滿者伯夷領域內土地分級如下:

- 地天(Bhumi):王國,由國王統治

- Nagara:省,由rajya(總督)或natha(領主)或bhre(王子或公爵)統治

- Watek:縣(攝政),由Wiyasa管理,

- Kuwu:區,由lurah管理,

- Wanua:村莊,由thani管理,

- Kabuyutan:小村莊或聖所。

在王國形成期間,滿者伯夷的領域僅包括爪哇東部和中部的較小的附庸王國(省)。該地區由名為Paduka Bhattara的省級國王統治,其頭銜為Bhre。這個頭銜是國王之下的最高職位,類似於公爵或女公爵。通常這類位置僅由國王的近親擔任。他們管理其省份,負責徵稅,每年向首都進貢,並負責自己邊界的防禦。

哈亞姆·烏魯克在位期間(1350-1389年),滿者伯夷有12個省,均由國王的近親擔任管理者:

滿者伯夷在加查·馬達擔任宰相期間,曾因把一些海外附庸國納入其勢力範圍,而讓國家形成海上帝國的規模,滿者伯夷的整體領土概念因而擴大:

在滿者伯夷撤退到內陸的達哈,以及和多烏蘭的戰爭期間,淡目蘇丹國已是爪哇沿海土地和整個爪哇的霸主,他們從滿者伯夷手中奪下蘇門答臘的占碑和巨港地區。.

- Negara Agung,即大國,是核心王國部分,是滿者伯夷在進入帝國階段之前形成的傳統或初始地區。包括首都多烏蘭及其周邊地區、附近的河谷以及南部和東南部的山區。甚至延伸到喜多阿卓縣和今日的泗水河口地區。

- Mancanegara,圍繞Negara Agung周邊的地區,傳統上指的是滿者伯夷在東爪哇和中爪哇的省份。也包括在蘇門答臘的末羅瑜、帕賈祿永王國、楠榜和巨港。

- Nusantara,這些並非爪哇文化地區,屬於殖民地,他們必須每年繳納貢品。當地保有原有政體,享有相當大的自治權;但有任何對滿者伯夷監管的挑戰都會引起嚴厲的回應。包括馬來半島、婆羅洲、小巽他群島、蘇拉威西島和摩鹿加群島的附庸王國和殖民地。

《爪哇史頌》提到群島中的附庸國即有80多處。[9]

所謂滿者伯夷宗主權的真實性質仍是個研究課題,甚至也引發爭議。 《爪哇史頌》把滿者伯夷描述為一個由從蘇門答臘延伸到新幾內亞的98個附屬國組成的巨大統治圈中心。一些學者認為這種說法僅是表達滿者伯夷在此範圍內可施展有限度的影響,甚至只是種地理知識的陳述。[6](p. 87)

雖說如此,哈亞姆·烏魯克終其一生讓爪哇人在海外具有可觀的威望和影響力方面應是無庸置疑。[9]或是滿者伯夷的艦隊定期訪問群島中多處,讓當地臣服,或是由於滿者伯夷宮廷的輝煌即可吸引各地統治者進貢,而無需透過武力的手段。[6](p. 87)

所有上述滿者伯夷的Negara Agung、Mancanegara和Nusantara,都包含在滿者伯夷帝國的勢力範圍內。

《爪哇史頌》中也提到外國或是海外領土,有Syangka(暹羅)、Ayodyapura (阿瑜陀耶王國)、RajapuraDharmmanagari(那空是貪瑪叻)、Marutma(八都馬)、Rajapura(暹羅南部的叻武里)、Singhanagari(暹羅的信武里)、占婆和Kamboja(柬埔寨)。《爪哇史頌》將這些領土均稱為保護國。[85]:35–36

《爪哇史頌》稱幾個印度地方為商人和學者的來源地,而曾稱阿拉伯人為永久的盟友。[86]:234[81]:141–142

關於滿者伯夷是否算得上一個帝國,實際上取決於「帝國」的定義和概念。滿者伯夷並無對其海外屬地進行直接管理,也沒保持永久的軍事佔領,也沒有將其政治和文化規範強加於這些廣大地區;因此它不足被視為傳統意義上的帝國。但如果說帝國可隨意施展軍事力量、受屬國正式承認霸權、定期向首都進貢,那麼滿者伯夷與其他群島國家的關係完全可被認為是種帝國關係;因此滿者伯夷可被當作是個帝國。[10]

在後期,滿者伯夷對其海外屬地的控制開始減弱。根據Waringin Pitu銘文(1447年),其中提到滿者伯夷的核心領域由14個省份組成,由稱號為Bhre(公爵) 的統治者管理。[87]銘文中所列的省份是:

但此銘文並沒有提到滿者伯夷在此時期在其他地區的附庸。

與區域大國的關係

約自10世紀起,屬於馬來族的三佛齊(位於蘇門答臘島)和屬於爪哇族的馬打蘭王國(位於爪哇島)之間即開始為本身的經濟利益而發生軍事衝突。[88]

滿者伯夷的前身,信訶沙里的最後後一位國王科塔尼伽拉曾發起巴末羅瑜遠征,(1275年-1293年) ,將蘇門答臘和馬來半島的馬來政體納入爪哇勢力範圍內,滿者伯夷即繼承這種稱霸印尼群島的的概念。

滿者伯夷王國形成後,到第三位統治者女王特里布婆那·毗闍耶頓迦提毗及其兒子哈亞姆·烏魯克在位時,當地有豐富的稻米生產、眾多的人力、良好社會組織以及熟練的造船、航海和軍事技術。這些優勢被加查·馬達利用,擴大王國的影響力,而後建立一個海上帝國。

滿者伯夷將自己視為印尼群島中一個巨大統治圈的中心。在哈亞姆·烏魯克在位的最後幾年裏,滿者伯夷失去一些海外屬地的控制。而從前受到滿者伯夷統治的幾個政體開始繁榮和崛起,例如文萊和馬六甲。15世紀馬六甲的崛起尤其重要,因為它代表滿者伯夷最終未能控制馬六甲海峽。

滿者伯夷真正的對手是強大的中國明朝。鄭和下西洋,到達滿者伯夷海岸,將滿者伯夷的威望和權力削弱。而另一方面則積極支持馬六甲,讓其崛起。[53]

然而滿者伯夷的終極憂患其實就在身旁,位於中爪哇島北部海岸的淡目蘇丹國。滿者伯夷因為淡目蘇丹國崛起,尤其是在爪哇島北部海岸港口中穆斯林商人社區的繁榮和崛起,導致其印度教-佛教王權的威望衰落,幾代之後,這個曾經繁榮強大的帝國終遭到滅亡的命運。[89]

遺產

滿者伯夷是東南亞有史以來最大的帝國。.[39](p. 107)滿者伯夷社會在商業和藝術活動方面具有高度的複雜程度。其首都擁有龐大的都會人口,而讓文學和藝術能蓬勃發展。[39](p. 107)爪哇地區許多當地傳說和民間故事都提到滿者伯夷王國。爪哇之外,蘇門答臘、馬來半島、小巽他群島、汶萊巴里島及松巴哇島也提到這個帝國。

幾個爪哇傳說在滿者伯夷時期起源或流行,如盤吉王子、絲莉·堂中的故事和達瑪烏蘭的史詩,都是爪哇和峇里島文學中的流行故事。特別是潘吉故事從東爪哇傳播,成為整個地區文學和舞劇的靈感來源,遠傳至馬來半島、柬埔寨和暹羅,在那裏他被稱為Kurepan的Raden Inao或是Enau(泰語:อิเหนา) 。[90]

滿者伯夷對印尼的藝術和建築產生重大而持久的影響。帝國在14世紀左右的擴張促成爪哇文化在整個群島中的傳播,這可看作是爪哇化的一種形式。滿者伯夷採用赤陶和紅磚的建築風格對後期爪哇和峇里島的建築影響很大。 [77]

當今峇里島生動、豐富和充滿喜慶意味的文化被認為是滿者伯夷的遺產之一。從某些方面而言,峇里島王國是滿者伯夷的繼承者。 [91]大量的滿者伯夷時期手稿,如《爪哇史頌》、《卡卡溫·蘇塔索瑪》、《國王之書》和《堂圖·怕格拉蘭》被保存在峇里島和龍目島的王國圖書館,提供了解滿者伯夷的資料以及寶貴的歷史記錄。滿者伯夷的印度教-爪哇文化塑造出峇里島的文化,有流行的說法: 「沒有滿者伯夷,就沒有峇里島」。但峇里島也具有保護和保存古代印度教爪哇文明最後一個據點的名聲。

對後來幾個世紀的印尼人而言,滿者伯夷是往日曾有過的偉大的象徵。 淡目蘇丹國、帕江蘇丹國和馬打蘭蘇丹國都聲稱和滿者伯夷國王有血緣關係。[11](p. 40)

峇里島深受滿者伯夷影響,峇里島人自認為是王國的真正繼承人。[76]

現代印尼民族主義者,包括20世紀上半期倡導印度尼西亞民族復興的那些人也援引滿者伯夷帝國。[8]印尼的開國元勳中,尤其是蘇卡諾和穆罕默德·亞明,圍繞滿者伯夷構建出一個歷史架構,主張這個古代統一的王國,正是現代印尼的前身。[92]這個存留在印尼偉大帝國的記憶,有時被視為是當前共和國政治範例的先驅。[11](p. 19)許多現代印尼國家標誌均源自滿者伯夷的印度教-佛教元素。印尼國家座右銘《存異求同》概念的起源(Bhinneka Tunggal Ika)即引用自滿者伯夷時期詩人唐魯拉所撰寫的《卡卡溫·蘇塔索瑪》。 [93]

印尼電信公司擁有的通信衛星系列,以加查·馬達的著名帕拉帕誓言Sumpah Palapa中的Palapa命名,加查·馬達發誓只要尚未成功統一Nusantara(印尼群島),他就不會品嚐任何香料。

Pura Kawitan Majapahit (名為「首座滿者伯夷神廟」)於1995年在多烏蘭建成,目的在向激勵這個國家的帝國致敬。滿者伯夷通常被認為是現代印度尼西亞國家的前身。 [94]

印尼政府於2008年下半年贊助對被認為是滿者伯夷王宮遺址的大規模勘探。其間也為發掘技術,及可能產生的破壞引發過爭議。[95]

統治者名單

滿者伯夷的統治者由信訶沙里王朝延續而來,首位滿者伯夷國王為13世紀後期的肯·阿列克(封號斯里·蘭加·拉賈薩),他是拉賈薩王朝的創始人。

相關流行文化

滿者伯夷帝國被譽為「群島的黃金時代」,激發許多作家和藝術家(將來仍有人會繼續)以這個時代為基礎而創作。這種對流行文化的影響可由以下幾個例子看出:

- 滿者伯夷的黃昏(Sandyakalaning Majapahit ,1933年),劇本,一部發生在帝國衰落期間的歷史浪漫故事,作者為薩努西·巴奈。

- Panji Koming(自1979年開始刊載),由Dwi Koendoro(已於2019年過世)每週在雅加達日報羅盤報週日版上發表,描述一位名為Panji Koming的普通滿者伯夷老百姓的日常生活。雖然故事背景放在滿者伯夷時代,但這部漫畫是對現代印尼社會的詼諧諷刺和批評。印尼從政治、社會、文化和當前的角度來看,被描述為滿者伯夷的「轉世」。現任印尼總統經常被描繪成滿者伯夷的君主或宰相。

- Saur Sepuh (1987年-1991年),由Niki Kosasih製作的廣播劇和電影。此為1980年代後期流行的廣播劇節目,以15世紀的爪哇島為基礎。其中有敘述蘇達瑪· 威蘇塔之戰(吉林卓哇德哈那擊敗並殺死克爾塔布米)。內戰部分也被製作成一部名為「Saur Sepuh」的故事影片。

- 根據S Tidjab的故事而製作的歷史廣播劇及電影Tutur Tinular。 Tutur Tinular是一部以滿者伯夷時代為背景的武俠史詩虛構故事。

- Wali Songo(瓦利松戈),這部電影講述九位穆斯林聖徒(「wali」)將伊斯蘭教傳播到爪哇的故事。故事發生在滿者伯夷末期和淡目蘇丹國形成之際。它描述腐朽的滿者伯夷帝國,皇室成員相互爭奪權力,而平民受苦。

- Senopati Pamungkas(1986年將陸續發表的故事集為一書出版,曾連續出版幾次),是部武俠史詩小說,發生在信訶沙里晚期和滿者伯夷形成的時期。這部小說描述王國形成的傳奇、皇室陰謀和浪漫故事。

- 滿者伯夷帝國(Imperium Majapahit),由Jan Mintaraga(生1941年,卒1999年)繪製的漫畫系列。這個系列講述滿者伯夷從形成到衰落的歷史。

- Puteri Gunung Ledang (2004年),一部根據馬來傳說(金山公主 (馬來西亞傳說))改編的馬來西亞史詩電影。這部電影講述滿者伯夷公主Gusti Putri Retno Dumilah和馬六甲海軍統帥漢都亞之間的愛情故事。

- 加查·馬達,由Langit Kresna Hariadi(生1959年,卒2022年) 撰寫的五部曲,描繪加查·馬達從庫蒂叛亂到布巴特廣場之戰的虛構情節。

- Dyah Pitaloka (2007年),由Hermawan Aksan撰寫的小說,虛構以巴特廣場之戰為背景,虛構巽他公主Dyah Pitaloka Citraresmi的生活故事。這部小說受到《巽他詩篇》的啟發,並採用相同的背景。

- Jung Jawa (2009年),Rendra Fatrisna Kurniawan撰寫的短篇小說選集,想像中努桑塔拉人(最初的意思為滿者伯夷帝國時代被征服的領土)的生活,由Babel Publishing出版。

- 電子遊戲《文明帝國V:美麗新世界》(2013年),加查·馬達在《文明帝國V》第二次擴展中以偉大文明領袖姿態出現。他是印度尼西亞文明的領袖,印度尼西亞帝國的標誌是滿者伯夷國徽,遊戲中的帝國稱為「印度尼西亞帝國」。

- 之後在《文明帝國VI》(2016年)中,一個可下載的電子遊戲版本中把特里布婆那·毗闍耶頓迦提毗作為印度尼西亞文明的領導者,印度尼西亞帝國的標誌是滿者伯夷國徽的簡化版本。印尼文明的獨特代表物是帆船"幢"。

- 在《世紀帝國II:帝王世紀》,加查·馬達被詳細描述他在巴特廣場之戰後的崛起和隕落。他還在《世紀帝國II:決定版》中出現。

參見

註釋

- Red and white is the royal color of Majapahit. How the color was used by Majapahit is still disputed, see the related article for explanation.

- Surya Majapahit (the Sun of Majapahit) is the emblem commonly found in Majapahit ruins. It served as the symbol of the Majapahit empire.

- Some Javanese court literatures uses this Old Javanese name, which bears the same meaning as "Majapahit", for example in Nagarakretagama canto 1 stanza 2 and Kidung Harsawijaya. It is sometimes also written backwards as Tiktawilwa, for example in Nagarakretagama canto 18 stanza 4. However it is still more widely known by its Javanese name, as recorded in the hikayats of Aceh, Banjar, Malay, Palembang, etc.

- The year is marked among Javanese today with candrasengkala "sirna ilang kertaning bumi" (the wealth of earth disappeared and diminished) (sirna = 0, ilang = 0, kerta = 4, bumi = 1).

- Pordenone mentioned that the King of Java ruled over "seven crowned kings", possibly refer to Bhattara Saptaprabhu or seven Bhattara or Bhres (Dukes/Duchess), which is seven influential elders that rules over seven nagara or regional kingdoms, corresponds to Majapahit provinces in East and Central Java; i.e. Kahuripan, Daha, Tumapel, Wengker, Lasem, Pajang, and Mataram.

- The Javanese victory on repelling the Mongol forces during the formation of Majapahit seems to be popular news being retold in Java over generations.

- One's head is considered sacred since it is where the soul resides, beliefs and customs still practised in modern Indonesia.

- Bhre Wirabhumi is actually the title: the Duke of Wirabhumi (Blambangan), the real name is unknown. He is referred to as Bhre Wirabhumi in Pararaton. He married Nagawardhani, the king's niece.

- Kusumawardhani (king's daughter) married Wikramawardhana (king's nephew), the couple became joint-heirs.

參考文獻

書目

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads