热门问题

时间线

聊天

视角

内温动物

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

内温动物[1][2](endotherm)是一种能够透过内部生理功能释放热能,而维持身体在代谢有利温度的生物。术语 endotherm 源自古希腊语 ἔνδον endon “内” 、θέρμη thermē “热”。

此条目翻译自英语维基百科,需要相关领域的编者协助校对翻译。 |

内温动物主要是利用其内部身体功能释放的热量,而不是几乎完全依赖环境的热量。这种内部产生的热量主要是动物日常代谢的副产物,但在过度寒冷或低活动的条件下,内温动物可能会有专门适应热量产生的特殊机制。这些机制包括特殊的肌肉运动(如颤抖),以及在棕色脂肪组织内的非耦合氧化代谢。

只有鸟类和哺乳类是普遍存在的内温动物群。然而,阿根廷黑白南美蜥、革龟、大白鲨、鲔鱼和旗鱼、蝉以及冬蛾也是内温动物。不同于哺乳类和鸟类,一些爬行动物,特别是某些蟒蛇和蜥蜴物种(如Tegu),在其繁殖季节期间具有季节性的生殖内温性,也就是只在繁殖季节时才呈现内温性。

内温动物与恒温动物被俗称为“温血动物”。与内温动物相对的是外温动物,尽管一般来说,内温动物和外温动物的性质之间没有绝对或明确的区别。

Remove ads

起源

根据研究,内温性被认为起源于二叠纪末期[3] 。最近的一项研究声称,内温性起源于哺乳类祖先群合弓纲中的哺乳形态类,该节点的时间为晚三叠纪,约 2.33 亿年前 [4]。另一项研究则主张,内温性出现得较晚,于中侏罗世时期,在真哺乳类的冠群中才出现 [5]。

在基础的合弓纲动物(盘龙目)、锯齿龙(pareiasaurs)、鱼龙(ichthyosaurs)、蛇颈龙(plesiosaurs)、沧龙(mosasaurs)和基础的主龙形下纲(archosauromorphs)中已经找到了内温性的证据[6] [7] [8]。甚至早期的羊膜动物可能也是内温动物 [6]。

机制

与外温动物相比,许多内温动物每个细胞的线粒体数量更多。这使它们能够通过提高脂肪和糖的代谢率来产生热量。因此,为了维持它们较高的代谢,内温动物通常需要比外温动物多几倍的食物,并且通常需要更持久的代谢燃料供应。

在许多内温动物中,受控的临时低温状态通过允许体温降至接近环境水平来保存能量。这种状态可能是短暂的、有规律的昼夜节律周期,称为蛰伏,或者它们可能发生在更长的、甚至是季节性的周期中,称为冬眠。许多小型鸟类(如蜂鸟)和小型哺乳动物(如tenrecs )的体温在日常不活动期间急剧下降,例如昼夜动物的夜间或夜间动物的白天,从而减少维持体温的能量成本。在其他较大的吸热动物中也会出现不太剧烈的体温间歇性降低;例如,人体新陈代谢在睡眠期间也会减慢,导致核心温度下降,通常下降 1°C 左右。温度可能有其他变化,通常较小,无论是内生的还是对外部环境或剧烈运动的反应,以及增加或下降。 [9]

人体在休息时,大约三分之二的热量是通过胸部和腹部等内脏器官以及大脑的新陈代谢产生的。大脑产生的热量约占身体产生的总热量的 16%。 [10]

热量损失是对较小生物的主要威胁,因为它们的表面积与体积之比较大。小型温血动物有皮毛或羽毛形式的绝缘材料。水生温血动物,如海豹,通常在皮肤下有很深的脂肪层和它们可能有的任何毛皮;两者都有助于它们的绝缘。企鹅既有羽毛又有脂肪。企鹅的羽毛呈鳞片状,既可保暖又可起到流线型的作用。生活在非常寒冷的环境或易于散热的条件下的内温动物,例如极地水域,往往在其四肢具有专门的血管结构,充当热交换器。静脉与充满温暖血液的动脉相邻。一些动脉热量被传导到冷血并循环回躯干。鸟类,尤其是涉禽,通常腿部有非常发达的热交换机制—帝企鹅腿部的热交换机制是适应性适应的一部分,使它们能够在南极冬季的冰面上度过数月。 [11] [12]为了应对寒冷,许多温血动物也会通过血管收缩来减少流向皮肤的血液,从而减少热量散失。结果,它们变白了(变得更苍白)。

在赤道气候和温带的夏季,过热(体温过高)与寒冷一样具有威胁。在炎热的环境中,许多温血动物通过喘气增加散热,这样做可以透过增加呼吸中的水分蒸发来冷却动物本身,或者透过增加流向皮肤的血液,使热量辐射到环境中。无毛和短毛的哺乳动物,包括人类和马,也会出汗,因为汗液中的水分蒸发能带走热量。大象透过牠们的大耳朵来散热,就像汽车的散热器一样。牠们的耳朵很薄且血管靠近皮肤,拍打耳朵能增加流经耳朵的气流,使血液冷却,当血液流经循环系统其他部分时,能降低核心体温。

内温代谢的优缺点

内温相对于外温的主要优点是减少了对外部温度波动的脆弱性。无论位置(以及外部温度)如何,内温动物都能保持恒定的核心温度以实现最佳酶活性。

内温动物通过内部稳态机制控制体温。在哺乳动物中,体温调节涉及两种独立的稳态机制——一种机制提高体温,而另一种机制降低体温。两个独立机制的存在提供了非常高的控制度。这很重要,因为可以将哺乳动物的核心温度控制在尽可能接近酶活性的最佳温度。

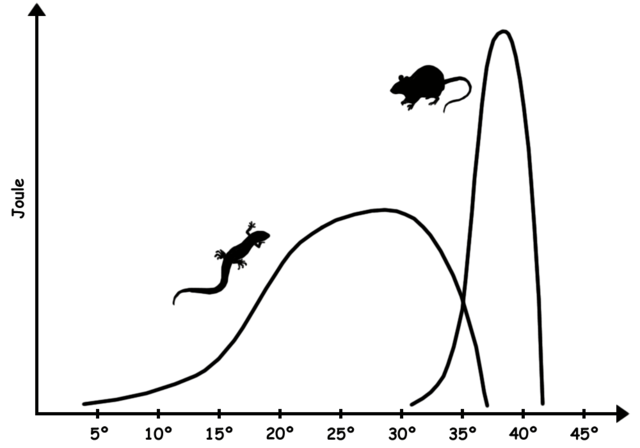

动物的总代谢率每增加 10 °C(18 °F)倍就会增加约两倍。温度升高,受限于避免体温过高的需要。内温动物的运动速度并不比外温动物(冷血动物)快——当外温动物接近或处于最佳温度时,外温动物的移动速度与相同大小的温血动物一样快,但通常不能保持高代谢活动与内温动物一样长。内温/恒温动物在日夜之间温度变化剧烈与季节温度差异大的地方可以保持最佳活动状态。这伴随着需要消耗更多的能量来维持恒定的内部温度和更大的食物需求。 [13]内温在繁殖过程中可能很重要,例如,在扩大一个物种可以繁殖的温度范围方面,因为胚胎通常不能容忍成年人很容易容忍的温度波动。 [14] [15]吸热也可以防止真菌感染。虽然数以万计的真菌物种感染昆虫,但只有几百种以哺乳动物为目标,而且通常只针对那些免疫系统受损的动物。最近的一项研究[16]表明,真菌根本无法在哺乳动物的温度下茁壮成长。内温提供的高温可能提供了演化优势。

外温动物主要通过阳光等外部热源来提高体温;因此,它们依赖于环境条件来达到可运作的体温。内温动物主要透过代谢活跃的器官和组织(肝脏、肾脏、心脏、大脑、肌肉)或棕色脂肪组织 (BAT) 等专门的产热组织利用内部热量产生。因此,一般来说,在给定的体重下,内温动物的代谢率高于外温动物。因此,它们也需要更高的食物摄入率,这可能比外温动物更能限制吸热动物的丰度。

由于外温动物依赖于调节体温的环境条件,因此它们通常在夜间和早晨从庇护所出来在第一缕阳光下升温时更加迟钝。因此,在大多数脊椎动物外温动物中,觅食活动仅限于白天(昼夜活动模式)。例如,在蜥蜴中,只有少数物种已知是夜间活动的(例如许多壁虎),它们大多使用“坐等”觅食策略,可能不需要像主动觅食所需的那样高的体温。因此,内温脊椎动物物种对环境条件的依赖性较低,并且在其昼夜活动模式中(物种内部和物种之间)具有高度可变性。 [17]

人们认为,内温的演化对于中生代真兽类哺乳动物物种多样性的发展至关重要。内温使早期哺乳动物能够在夜间保持活跃,同时保持较小的体型。现代真兽类哺乳动物的感光适应和紫外线防护能力丧失被理解为适应最初的夜间生活方式,表明该群体经历了进化瓶颈(夜间瓶颈假说)。这本可以避免来自昼夜爬行动物和恐龙的捕食者压力,尽管一些同样为内温的掠食性恐龙可能已经适应了夜间生活方式以捕食这些哺乳动物。 [17][18]

Remove ads

兼性内温

许多昆虫物种能够透过运动维持胸部温度高于环境温度,这被称为兼性(facultative)或运动性内温动物。 [19]例如,蜜蜂透过在不振动翅膀的情况下收缩对抗性飞行肌肉(antagonistic flight muscles)来做到这一点(参见昆虫体温调节)。 [20] [21] [22]然而,这种热产生形式在某个温度阈值以上才有效,在约9—14 °C(48—57 °F)以下,蜜蜂会恢复外温性。 [21] [22] [23]

兼性内温也可以在多种蛇类中观察到,它们利用代谢的热量来使蛇卵保持温暖。 印度蟒(Python molurus)和地毡蟒(Morelia spilota)两种蟒蛇就是其中的例子,母蛇会围绕卵并颤抖以进行孵化。 [24]

局部性内温

一些外温动物,包括几种鱼类和爬虫类,已被证明能够进行局部性内温,即利用肌肉活动使身体的某些部位保持比其他部位更高的温度。[25]这有助于在寒冷环境中能够更好地进行运动和感官的使用。 [25]

内温动物与恒温动物的差异

尽管对于一般人来说,内温动物与恒温动物的区别并不明显,台湾的国中生物课程也常将内温动物视为恒温动物。这主要是因为大多数的内温动物同时也是恒温动物,只有少部分例外[26]。

然而,内温动物与恒温动物在定义上确实存在差异:

确实存在少部分内温动物并非严格意义上的恒温动物,牠们的体温会随环境或活动程度而有较大的波动。这些动物通常被称为异温动物(Heterotherm),牠们虽然能产生内热,但其体温可能会在一定范围内变化[27]。

例如:

- 冬眠动物:许多小型哺乳动物,如地鼠、睡鼠和蝙蝠等,在冬季会进入冬眠状态。牠们会主动降低代谢率和体温,使其接近环境温度以节省能量,并在苏醒时利用内部产热快速升高体温[28]。

- 日间麻痹动物:某些动物,例如蜂鸟和小型食虫哺乳动物(如鼩鼱),在夜间或食物匮乏时会进入一种称为日间麻痹(torpor)的状态。这类似于短暂的冬眠,牠们会降低体温和代谢率来保存能量,并在活动时恢复正常的体温[28]。

- 大型昆虫:某些大型昆虫,如蛾类和膜翅目昆虫(例如蜜蜂和大黄蜂),在飞行时会透过肌肉活动产生大量的热量,使其胸部温度远高于环境温度,属于内温动物。然而,当牠们不活动时,体温会迅速下降并与环境温度相近,飞行前则需透过“预热”来升高体温[27]。

参见

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads