热门问题

时间线

聊天

视角

東南亞語言聯盟

包含緬甸的漢藏語系、泰國與寮國的壯侗語系、馬來西亞與新加坡的南島語系和越南與柬埔寨的南亞語系的語言聯盟 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

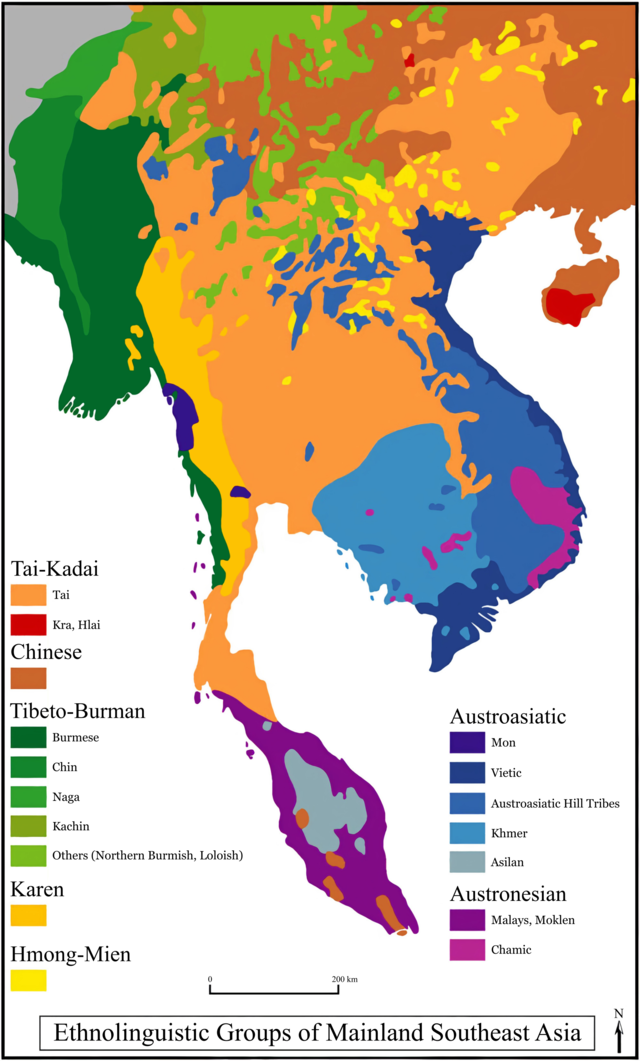

東南亞大陸語盟是包含大多數漢藏語系、苗瑤語系、壯侗語系、南島語系和南亞語系語言的語言聯盟,分布在從華北到柬埔寨的廣大地域。這些語言橫跨各分類,雖然起源上無關,但常有相似的形態特徵。[1]:182–184詹姆斯·馬提索夫將其歸入漢文化圈,隔佐米域(欽邦、阿薩姆)與印度文化圈相對,並將其視作是古代一片發生共時語言接觸的區域。[2]:486

語言分布

南亞語有越南語和高棉語,以及許許多多其他分散在馬來半島和印度東部的小塊地帶。大多數語言學家相信南亞語曾一度連續地橫跨整個東南亞,今日分散的分布就是從華南來的其他語言族群的遷徙的結果。[3]:339–340

漢族文化和漢語在公元前最後一個千紀、公元第一個千紀從故地華北平原散播至長江谷地,並隨後傳入華南。這一地區的原住民漢化、退回山區或向南遷徙。一些壯侗語,比如今日的泰語、寮語和撣語,原先就在華南地區使用,在這裡仍能找到壯侗語內部最大的多樣性,原先的使用地區可能北達長江。除壯語外,大多數仍留在中國的壯侗語都分布在彼此孤立的高原地區。[4]:233相似地,苗瑤語也可能曾分布在長江中游平原。今日他們散居在華南分散的山區。許多人在18至19世紀在貴州省數次起義遭到鎮壓後遷徙到東南亞。[4]:278–279

中南半島的高原是藏緬語族的故地。南島語在東南亞語言聯盟中的反映是占語群。

粵語和平話等最南端的漢語族語言也是東南亞語言聯盟的一部分。[5]

Mark Post (2015)[6]:205–261發現藏南地區的達尼語支在形態上符合東南亞語言聯盟,還含克里奧爾式句法模式,[7]這與一般藏文化圈的情況不同。Post (2015)注意到達尼文化與東南亞山民文化很相似,有些習俗甚至仍未適應寒冷的藏南山地環境。

David Gil (2015)[8]認為東南亞語言聯盟屬於更大的湄公-曼伯拉莫河語言聯盟的一部分,它還包括新幾內亞島曼伯拉莫河以西的許多印度尼西亞語言。

Remove ads

音節結構

東南亞語言聯盟普遍存在的特徵是單音節語素為主、落在音節上的聲調、一套龐大的輔音系統,其中包含音位性送氣音、受限的音節首複輔音,以及大量元音音位。末輔音一般都高度受限,常常只有調音部位相同的滑音、鼻音或無聲除阻輔音,沒有複輔音和清濁對立。區域北部的語言一般都有更少的元音和韻尾,有更多的聲母。[1]:186–187

大多數東南亞語言聯盟語言傾向於有單音節語素,不過也有些例外。[1]:186一些多音節語素還出現在上古漢語和越南語中,常是來自其他語言的借詞。孟高棉語族等語言中相關音節結構,即「倍半音節」(sesquisyllable),包含重讀音節和只有一個輔音和一個Schwa/ə/的次要音節。[1]:186這一結構出現在許多較保守的孟高棉語中,如高棉語和孟語;還由不少古漢藏語系語言所持有。

聲調系統

中古漢語、原始苗瑤語、原始台語和早期越南語的聲調系統都在非入聲音節顯示一種3向對立。在傳統分析中,以塞音結尾的音節才能獲得第四個入聲,而且它們的分布與鼻音韻尾的韻平行。另外,最早層次的借詞展現不同語言聲調間的規則對應:[9][10]:11[11]:56

漢語、台語和苗瑤語詞彙中,這些聲調的比例均接近2:1:1.[13]:171《切韻》等韻書出於排版考慮,將平聲分成上下兩卷。越南語的分布不一樣,上聲字是去聲字的4倍多。[13]:171

長期以來人們一直認為聲調是個恆定特徵,這樣的話這些聲調語言一定有關;但聲調語言橫跨沒有共同基礎詞的語言。1954年,奧德里庫爾通過假設越南語聲調與其他南亞語的末輔音對應,解決了這個悖論。他據此論證南亞祖語無聲調,這些輔音是音位,為古越南語帶來音高的不同,隨後輔音脫落,音高發展為聲調、變為音位,這一過程被稱為聲調產生(Tonogenesis)。奧德里庫爾還試圖將這一假設推廣至其他相似的語言。其他學者通過研究漢語中這些輔音存在的早期證據,得出上古漢語無聲調,或聲調不是音位性區分特徵的結論。[11]:56量較少但類相似的證據也適用於原始台語聲調。[14]另外,因為調類升降的實現在不同語言間極為多樣,早期借詞中觀察到的對應可能支持那些輔音在借詞的時代仍然存在。[15]

Remove ads

一個特色音變(音位分裂)在約公元1000年發生在大多數東(南)亞語言中。首先,濁聲母音節的調值變低;接著,大多數語言中,除吳語等少數例外,清濁對立逐漸消失,聲調差別留存。每個聲調都會產生這樣兩個「音區」,最終發展為陰陽與平上去入相乘的「四聲八調」系統。[11]:53接著,平話、粵語和鄰接的台語支的入聲繼續分化,官話等其他漢語方言則發生調類的合流。

許多非聲調語言沒有發生這樣的音區分裂,而是在元音上發生濁音的氣聲化。氣聲元音常常會隨後發生複雜的音變(如裂化)。發生這一變化的典型例子有孟語和高棉語。氣聲在北部高棉語中未經訛變,仍然保留;在標準高棉語中已經消失,不過它引發的元音變化仍保留。[1]:192–193

許多語言都有濁阻礙音。最常見的是/b/和/d/(常帶內爆),來自古代前聲門化的/ʔb/和/ʔd/,它們在許多亞洲語言中都存在,但隨後常常變成清音而不是濁音。

這之外,越南語通過不同的步驟發展出後起的濁擦音(具體地說,是在「倍半音節」的詞中,前一個是非重讀的次要音節,中間的塞音處在元音間,發生弱化、變成濁擦音,後來次要音節丟失)。沙加爾和白一平假設中古漢語濁擦音也有些是這樣產生的。

Remove ads

形態與句法

大多數東南亞語言聯盟語言都是孤立語,都有單語素詞,沒有詞形變化,詞綴系統弱。名詞大多來自複合,如官話組合多音節詞的方式。語法關係通過詞序、助詞和副動詞或介詞表達。情態通過句末助詞表達。

東南亞語言聯盟語言的基礎語序是主賓動語序。漢語、白語和克倫語不是主賓動語序。名詞小句組分的順序多樣:名詞–修飾詞常見於台語支和苗語支,漢語和勉語支則以修飾詞-名詞為主。[1]:187–190[4]:280話題與述題的結構也很普遍[1]:189–190

東南亞語言聯盟語言一般都有完備的量詞系統。[1]:189 孟加拉語在東南亞的西緣,儘管是印歐語、沒有很多東南亞語言聯盟特徵,也有不少量詞;此外還缺乏印歐語一般都有的性。

另見

注釋

參考

閱讀更多

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads