热门问题

时间线

聊天

视角

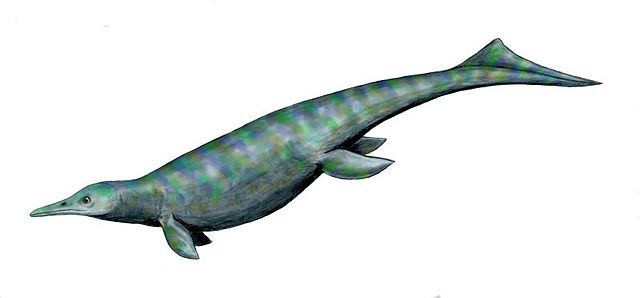

侏儒泅魚龍屬

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

侏儒泅魚龍屬(學名:Parvinatator,取自拉丁語「parvus」[小]及「natator」[游泳者])是小型魚龍超目海生爬行動物已滅絕的一個屬,生存於三疊紀中早期,化石發現於加拿大不列顛哥倫比亞省。[1]

Remove ads

地層

侏儒泅魚龍唯一已知化石發現於岩屑堆中的硫酸山組某未知層位,故確切地質年代不明。最好的估計是化石時間介於2.51至2.35億年前左右的奧倫尼剋期與拉丁期之間。[2]

發現

侏儒泅魚龍化石由伊莉莎白·尼可斯和唐·布林克曼於1995年在加拿大不列顛哥倫比亞省的硫磺山組發現,由部分顱骨及兩條前鰭組成。[1]顱骨已發生構造變形,後部向前旋轉突入眼眶,造成部分關節脫位及斷裂。左前鰭保存完好,僅有輕微重疊及破損,右前鰭則嚴重重疊並斷裂。[3]

描述及古生物學

根據對牙齒相對於顱骨寬度尺寸的分析,估計侏儒泅魚龍身長不超過1米,[2]體型及總體外觀均和其它原始魚龍類相仿,儘管尚不清楚侏儒泅魚龍是否和歌津魚龍及格里普魚龍一樣沒有背鰭。像其它早期魚龍一樣,侏儒泅魚龍很可能是通過類似鰻魚的橫向身體運動前進,[4]稱作鰻形運動。從雙顎尺寸及牙齒形狀來看,侏儒泅魚龍應和其他原始魚龍一樣以小型魚類和頭足類而非軟體動物和蛤蜊等硬殼生物為食。[3]魚龍類通常有一雙大眼睛,表明它們會在黑暗中捕獵,無論是在夜間還是深水中。[5]顱骨脫節的眼眶經重建後,與其它魚龍類眼睛的大致形狀及一般尺寸相符。[3]

顱骨化石較小,寬約15厘米、高約10厘米。顱骨脫節斷裂且已構造變形,但經藻谷亮介重建,出現了某些與尼可斯及布林克曼原始描述的不同之處,包括存在鱗骨、隅骨及縮小的上顳孔、前額骨與後額骨及顴骨與方軛骨(之前鑑定為鱗骨)之間缺乏接觸。[3]該屬顱骨的其它鑑定特徵如下:

和某些原始魚龍類不同,侏儒泅魚龍的前鰭貌似很適合水生,儘管可能是用於控制升降而非運動。[9]保存完好的侏儒泅魚龍左前鰭中,尺骨長度及寬度均有縮減且小於橈骨。第四及第五指的幾塊骨頭也融合在一起。[1][3]

種系發生學

侏儒泅魚龍的確切分類地位存在爭議。以下分支圖中,藻谷亮介將侏儒泅魚龍與歌津魚龍作為基礎魚龍超目,但不是真正的魚龍目。[2]

| 魚龍超目 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ichthyopterygia |

然而根據邁施與馬茨凱2000年的研究,侏儒泅魚龍不僅是真正的魚龍目,還比歌津魚龍和格里普魚龍更為進階。[10]

| 魚龍目 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ichthyosauria |

Remove ads

參見

- 魚龍列表

- 魚龍類研究歷史

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads