热门问题

时间线

聊天

视角

公共衛生

促進疾病預防和公共健康的管理學 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

公共衛生是研究如何「預防疾病、延長壽命、促進健康」的一門科學。這門學科透過社會、組織、社區和個人的共同努力與明智選擇來達成目標[1][2]。公共衛生的基礎在於分析影響人口健康的各種因素及其潛在威脅[3]。這裡所說的「公眾」,可以小至幾個人,也可以大至一個村莊或一座城市;在發生大規模傳染病時,甚至可能涵蓋全球多個大洲。

在馬里,一名社區衛生工作者為兒童提供醫療服務。

疫苗接種是重要的公衛措施(圖為德國的COVID-19疫苗接種中心)。

公共衛生的各個方面

健康的定義不僅僅是沒有生病或身體虛弱。根據聯合國專門機構世界衛生組織(WHO)的說法,「健康是指身體、心理和社會適應都處於完好的狀態,而不僅僅是沒有疾病或體弱」[4]。公共衛生旨在透過提供疾病預防和健康促進的服務,讓所有人都能達到最佳的健康狀態。

公共衛生是一個綜合多個學科的領域,結合了流行病學、生物統計學、社會科學和健康服務管理等專業知識。其重要分支還包括環境衛生、社區衛生、行為健康、衛生經濟學、公共政策、精神衛生、健康教育、職業安全與健康、公共衛生營養和全球衛生等。

Remove ads

發展史

公共衛生的概念與做法隨著人類社會的發展而不斷演變。從古代開始,人們就在想辦法促進健康、對抗疾病。

自人類文明伊始,社群就在人口層面上推動健康並對抗疾病。[5][6] 不同群體對於健康的定義以及追求健康的方法,因其醫學、宗教和自然-哲學觀念、所擁有的資源以及所處環境的變化而有所不同。然而,很少有早期社會表現出常被歸因於他們的那種衛生停滯甚至漠不關心的狀態。[7][8][9] 後者的名聲主要基於缺乏當代的生物指標,特別是根據病菌說發展起來的免疫學和統計學工具。[10][11]

公共衛生既非誕生於歐洲,也非對工業革命的回應。只要有歷史社群留下痕跡的地方,幾乎都能找到預防性健康干預的證據。例如,在東南亞,阿育吠陀醫學以及後來的佛教促成了職業、飲食和性行為方面的養生法,承諾能帶來平衡的身體、生活和社區,這一概念在中醫中也同樣強烈存在。[12][13] 在瑪雅、阿茲特克以及美洲的其他早期文明中,人口中心推行衛生計劃,包括設立藥用草藥市場。[14] 而在澳洲原住民中,即使在臨時營地,保護水源和食物源、通過微觀分區減少污染和火災風險,以及使用屏風保護人們免受蒼蠅侵擾的技術也很常見。[15][16]

西歐、拜占庭和穆斯林世界的文明,通常採用希波克拉底、蓋倫或體液醫學體系,也推動了預防性計劃。[17][18][19][20] 這些計劃是基於對當地氣候質量(包括地形、風況和日照情況)以及水和食物(針對人類和非人類動物)的性質和可用性的評估而發展起來的。醫學、建築、工程和軍事手冊的不同作者解釋了如何將這些理論應用於不同來源和不同情況下的群體。[21][22][23] 這一點至關重要,因為在蓋倫學說下,身體的構成被認為深受其物質環境的影響,因此當人們在不同季節和氣候區之間旅行時,他們的平衡需要特定的養生法。[24][25][26]

在複雜的、前工業化社會中,旨在降低健康風險的干預措施可能由不同的利益相關者發起。例如,在希臘和羅馬時代,軍隊將領學會了保障士兵的福祉,包括在戰場之外,那裡是二十世紀之前大多數戰鬥人員死亡的地方。[27][28] 至少從公元五世紀開始,在整個東地中海和西歐的基督教修道院中,僧侶和修女遵循嚴格但均衡的養生法,包括營養豐富的飲食,這些都是明確為延長壽命而制定的。[29] 而同樣經常遷移的皇家、諸侯和教廷,也使其行為適應所佔領地點的環境條件。他們還可以選擇他們認為對其成員有益健康的地點,有時並對這些地點進行改造。[30]

在城市中,居民和統治者制定了旨在惠及面臨廣泛公認健康風險的普通人口的措施。這些措施為早期文明中的預防措施提供了一些最持續的證據。在許多地方,明確引入了維護基礎設施(包括道路、運河和市場)以及分區政策,以保護居民的健康。[31] 中東的穆赫塔西布和義大利的道路主管等官員,通過打擊罪惡、視覺侵入和瘴氣來對抗污染的綜合威脅。[32][33][34][35] 手工藝行會是廢物處理的重要參與者,並通過誠信和勞動安全在其成員中促進減害。醫療從業者,包括公共醫生,[36] 與城市政府合作,預測和準備災難,並識別和隔離被視為麻風病人的人,這是一種具有強烈道德內涵的疾病。[37][38] 社區也積極保護當地居民的健康,監測附近的風險點,並對手工業污染者和疏忽的動物主人採取適當的社會和法律行動。伊斯蘭教和基督教中的宗教機構、個人和慈善組織同樣通過捐贈城市設施(如水井、噴泉、學校和橋梁)來促進道德和身體福祉,同時也為朝聖者服務。[39][40] 在西歐和拜占庭,宗教遊行很普遍,聲稱能對整個社區起到預防和治療措施的作用。[41]

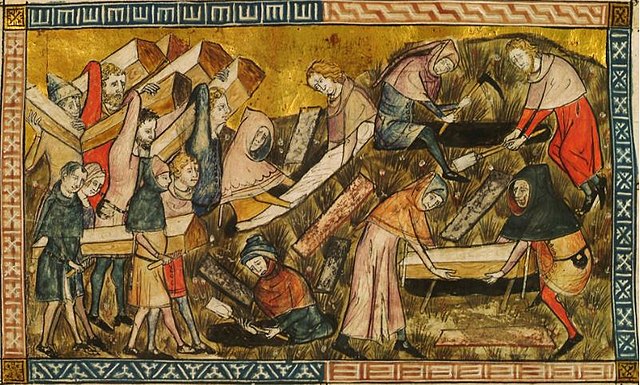

城市居民和其他群體也針對戰爭、饑荒、洪水和廣泛傳播的疾病等災難制定了預防措施。[42][43][44][45] 例如,在黑死病(1346–53年)期間和之後,東地中海和西歐的居民部分基於現有的醫學理論和協議(例如關於肉類消費和埋葬的規定),部分通過制定新的協議,來應對大規模的人口下降。[46][47][48] 後者包括建立隔離設施和衛生委員會,其中一些最終成為常設的城市(以及後來的國家)機構。[49][50] 隨後保護城市及其地區的措施包括為旅行者簽發健康通行證、部署守衛建立衛生防線以保護當地居民,以及收集發病率和死亡率統計數據。[51][52][53] 這些措施反過來又依賴於更好的交通和通信網絡,通過這些網絡,關於人和動物疾病的消息得以有效傳播。

Remove ads

隨著工業革命的開始,勞動人口的生活標準開始惡化,城市環境擁擠且不衛生。僅在19世紀的前四十年,倫敦的人口就翻了一番,而在新的工業城鎮,如利茲和曼徹斯特,記錄到了更高的增長率。這種快速的城市化加劇了在濟貧院和工廠周圍形成的大型城市群中疾病的傳播。這些定居點擁擠簡陋,沒有組織性的衛生設施。疾病不可避免,而居民的不良生活方式助長了疾病在這些地區的滋生。住房短缺導致貧民窟的快速增長,人均死亡率開始驚人地上升,在伯明罕和利物浦幾乎翻了一番。托馬斯·馬爾薩斯在1798年警告了人口過剩的危險。他的思想,以及傑里米·邊沁的思想,在19世紀初對政府圈子產生了非常大的影響。[54] 該世紀後半葉確立了未來兩個世紀公共衛生改善的基本模式:發現社會弊病,私人慈善家引起關注,公眾輿論的變化導致政府採取行動。[54] 18世紀,英格蘭的自願醫院迅速增長。[55]

接種疫苗的實踐始於19世紀,繼愛德華·詹納在治療天花方面的開創性工作之後。詹姆斯·林德發現水手壞血病的病因並通過在長途航行中引入水果來緩解,該發現於1754年發表,並被皇家海軍採納。[56] 人們也努力向廣大公眾傳播健康問題;1752年,英國醫生約翰·普林格爾爵士出版了《關於軍營和駐軍中軍隊疾病的觀察》,他在書中倡導了在軍隊營房中充分通風和為士兵提供廁所的重要性。[57]

第一次衛生改革和公共衛生機構的建立嘗試發生在19世紀40年代。倫敦熱病醫院的醫生托馬斯·索斯伍德·史密斯開始撰寫關於公共衛生重要性的論文,並且是19世紀30年代首批被邀請向濟貧法委員會提供證據的醫生之一,與他一起的還有尼爾·阿諾特和詹姆斯·菲利普斯·凱。[58] 史密斯就隔離檢疫和衛生改善對於限制霍亂和黃熱病等傳染病傳播的重要性向政府提出了建議。[59][60]

濟貧法委員會在1838年報告說,"採取和維持預防措施所需的支出,最終將少於目前不斷產生的疾病成本"。它建議實施大規模的政府工程項目,以緩解導致疾病傳播的條件。[54] 城鎮健康協會於1844年12月11日在倫敦埃克塞特廳成立,並積極在英國推動公共衛生發展。[61] 它的成立是在1843年設立城鎮健康委員會之後,該委員會由埃德溫·查德威克爵士主持,就英國城市惡劣和不衛生的狀況發表了一系列報告。[61]

這些國家和地方運動導致了1848年公共衛生法,最終在1848年通過。該法案旨在通過將供水、污水處理、排水、清潔和鋪路置於單一的地方機構之下,並以衛生總委員會作為中央權力機構,來改善英格蘭和威爾斯城鎮及人口稠密地區的衛生狀況。該法案由約翰·羅素勳爵的自由黨政府在埃德溫·查德威克的敦促下通過。查德威克關於《勞動人口衛生狀況》的開創性報告於1842年發表[62],並在一年後發布了補充報告。[63] 在此期間,詹姆斯·紐蘭茲(在由利物浦自治市鎮城鎮健康委員會倡導的1846年利物浦衛生法通過後任命)設計了世界上第一個綜合污水處理系統,在利物浦(1848–1869年),隨後約瑟夫·巴澤爾傑特創建了倫敦的污水處理系統(1858–1875年)。

1853年的《疫苗接種法》在英格蘭和威爾斯引入了強制性天花接種。[64] 到1871年,立法要求建立一個由指定的疫苗接種官員管理的全面登記系統。[65]

後續的一系列公共衛生法案,特別是1875年法案,進行了進一步的改革。改革包括建造下水道、定期收集垃圾然後進行焚化或在堆填區處理、提供清潔用水以及排乾積水以防止蚊子滋生。

1889年傳染病(通知)法(52 & 53 Vict. c. 72)規定必須向地方衛生當局報告傳染病,然後該當局可以採取措施,例如將病人送往醫院以及對住宅和財產進行消毒。[66]

Remove ads

在美國,第一個基於州衛生部門和地方衛生委員會的公共衛生組織於1866年在紐約市成立。[67]

在威瑪共和國時期,德國面臨許多公共衛生災難。[68] 納粹黨的目標是實現醫療衛生現代化,通過「Volksgesundheit」(德語,意為「人民的公共衛生」);這種現代化基於日益增長的優生學領域以及將群體健康置於個人健康護理之上的措施。[69] 第二次世界大戰的結束導致了紐倫堡法典的制定,這是一套關於人體實驗的研究倫理規範。[70]

流行病學這門科學是由約翰·斯諾確定的一個受污染的公共水井是1854年倫敦霍亂爆發的源頭而奠定的。斯諾相信疾病的病菌說,反對當時流行的瘴氣理論。通過與當地居民交談(在亨利·懷特海牧師的幫助下),他確定了爆發的源頭是寬街(現為寬威克街)的公共水泵。儘管斯諾對寬街水泵水樣的化學和顯微鏡檢查並未確鑿證明其危險性,但他對疾病模式的研究足以說服地方議會通過移除水泵把手來關閉該水井。[71]

斯諾後來使用點狀圖來說明霍亂病例圍繞水泵的聚集情況。他還使用統計學來說明水源質量與霍亂病例之間的聯繫。他表明,Southwark and Vauxhall Waterworks Company從泰晤士河受污水污染的部分取水並輸送到家庭,導致霍亂發病率增加。斯諾的研究是公共衛生和地理學歷史上的一個重大事件。它被視為流行病學科學的奠基事件。[72][73]

Remove ads

隨著法國化學家路易·巴斯德和德國科學家羅伯特·科赫在細菌學方面的開創性工作,在20世紀之交發展出了分離導致特定疾病的細菌的方法和治療用的疫苗。英國醫生羅納德·羅斯確定了蚊子是瘧疾的攜帶者,並為抗擊該疾病奠定了基礎。[74] 約瑟夫·利斯特通過引入抗菌手術來消除感染,從而徹底改變了外科。法國流行病學家保羅-路易·西蒙證明了鼠疫是由老鼠背上的跳蚤傳播的,[75] 而古巴科學家卡洛斯·J·芬萊和美國人沃爾特·里德及詹姆斯·卡羅爾證明了蚊子攜帶導致黃熱病的病毒。[76]:481[77] 巴西科學家卡洛斯·沙加斯發現了一種熱帶疾病及其傳播媒介。[76]:481

公共衛生實踐的原則

公共衛生在不同國家和地區的具體做法可能不同,但基本原則是相通的。這些原則確保了公共衛生工作的公平、有效和可持續。

健康公平的意思是「不應因為個人或群體在人口、經濟、地理、社會或其他方面的差異(如性別、族裔、宗教、殘疾等),而產生不公平、可避免或可補救的健康差距,每個人都應有機會達到最佳的健康狀態」[78]。公平(equity)和「均等」(equality)不一樣。均等是給每個人完全相同的服務,而公平則是根據不同群體(例如弱勢群體或偏遠地區居民)的特別需求,提供相應的資源和幫助,讓大家最終都能達到相近的健康水平。

公正是指在公共衛生工作中,對待任何個人或群體都應該「公平,沒有偏見或不公」[79]。公共衛生專業人員必須找出社區中可能存在的偏見或不公平,並制定包容的政策與措施。例如,在設計健康資訊時,要考慮到語言、文化和教育程度的差異,確保所有人都能理解。公正與包容主要由服務提供者(如政府、醫療機構)來推動,是實現社會正義與健康公平的基礎。

賦權是讓個人和社區有能力掌握自身健康的過程。這可以透過提升公眾的健康素養來實現。但賦權不只是提供資訊,更重要的是促進「社區參與」。公共衛生工作應該創造讓社區居民參與決策的管道,從發現問題、規劃到執行,都應該有社區的意見。當社區能夠自己決定健康需求並參與管理時,才能真正實現賦權,並推動醫療服務更貼近社區[80]。

有效性(effectiveness)指的是公共衛生措施或服務在真實世界裡,能夠達到預期健康目標的程度。這和在理想實驗環境下測出來的「功效」(efficacy)不同。公共衛生更關注這些措施在複雜的社會環境中是否真的有用。此外,公共衛生也講求「效率」(efficiency),也就是如何用有限的資源獲得最大的健康效益。

實證公共衛生實踐是指在制定群體健康決策時,有系統地收集、評估和使用現有最好的科學證據。證據不僅來自研究論文,也包括對日常監測數據的分析。做決策時,除了科學證據,還需要考慮群體的需求與價值觀、可用資源以及政策環境等因素[81]。

公共衛生倫理和醫療倫理類似,但影響範圍更廣,一旦出錯可能波及整個社區。其基本原則包括:

- 自主 (Autonomy):在公共衛生中,更強調社區整體的自主權,而不僅僅是個人的選擇自由。

- 行善 (Beneficence):關注的是社區的集體利益。例如,推廣疫苗接種,即使對低風險的人直接好處不大,但能透過群體免疫保護整個社區。

- 不傷害 (Nonmaleficence):盡量減少對任何社區成員的傷害。有時為了保護多數人,可能需要限制少數人的自由,例如根據「傷害原則」(harm principle),在公共場所禁止吸菸,以保護非吸菸者不受二手菸危害。

- 正義 (Justice):強調資源和服務的公平分配,也就是社會正義[82]。

其他相關的倫理原則還包括比例原則(措施應與健康問題的嚴重程度相稱)、互惠、團結、問責與透明等[83]。

公共衛生的領域與職能

公共衛生的範圍很廣,幾乎涵蓋所有與改善和維持健康相關的事務。其核心工作可分為三大領域[84]:

- 健康促進:關注影響健康的各種社會因素,以減少健康不平等。

- 健康保護:專注於控制傳染病,並預防來自環境、工作場所、化學品、輻射等方面的威脅。

- 醫療服務品質改善:致力於提供優質、划算的醫療照護,並建立高效的醫療體系。

這三大領域指導著公共衛生系統需要執行的核心任務,通常分為「評估」、「政策制定」和「保障」三個方面。全球公認的十大基本公共衛生任務包括[85]:

- 監測:持續觀察疾病的發生情況和模式,及早發現可能的疫情和健康風險。

- 診斷與調查:調查健康威脅的根源,找到有效的應對方法。

- 教育與賦權:教育民眾,讓他們有能力做出明智的健康選擇。

- 動員社區夥伴關係:促進社區參與,一起解決當地的健康問題。

- 制定政策:發展、實施和評估有助於改善健康的公共政策。

- 倡導與執法:倡導基於證據的公共衛生法律和政策,處理影響健康的社會因素。

- 連結醫療服務:確保民眾能夠獲得所需的醫療服務,並消除各種障礙。

- 確保專業人力:確保有足夠且受過良好訓練的公共衛生工作人員。

- 評估與監督:評估現行措施的成效,並提出改進建議。

- 研究:與學術界合作,將新的研究成果轉化為實際應用。

公共衛生干預與方法

公共衛生干預是指為了達成公共衛生任務而採取的各種行動。這些措施可以在個人、家庭、社區乃至整個醫療體系層面進行。

美國明尼蘇達州衛生部提出的「公共衛生干預輪盤」(Public Health Intervention Wheel)將干預措施分為17種,涵蓋了公共衛生工作的各個方面,例如:

- 監測與調查:對健康事件進行持續觀察、調查和社區篩檢。

- 轉介與追蹤:將需要幫助的人轉介到合適的醫療服務,並進行後續追蹤。

- 健康教導與諮詢:對個人和群體進行健康教育和提供建議。

- 社區組織與合作:與社區及其他相關團體建立合作關係。

- 倡導與政策制定:倡導、制定和實施公共政策,並進行社會宣傳[86]。

成功的干預不僅取決於技術方案的好壞,還受到合作關係、溝通方式、管理能力、政治支持和資源投入等多種因素的影響[87]。

公共衛生工作使用多種方法來處理複雜的健康問題。

- 全民健康覆蓋與基層醫療 :基層醫療是一種全社會參與的健康策略,目標是透過關注人們的需求,提供從健康促進到臨終關懷的全面服務[88]。'全民健康覆蓋則聚焦於確保人人都能獲得有品質且負擔得起的醫療服務,被看作是實現基層醫療目標的具體策略之一[89]。

- 將健康融入所有政策:這種方法強調在制定所有部門的政策(如教育、住房、交通)時,都應該考慮到對健康的影響,從而處理影響健康的社會因素[90]。

- 同一健康與地球健康:這些是更宏觀的概念,強調人類健康與動物、植物及整個地球生態系統的健康緊密相連,提倡跨領域合作,以實現永續的健康[91]。

- 群體方法與高風險方法:群體方法(或普遍性方法)是為所有人提供干預,目的是降低整體的風險水平;高風險方法則是針對特定高風險群體進行干預,這樣做更划算,但可能忽略了大部分病例其實來自「低風險」人群(這就是「預防悖論」)。實際工作中,常常結合兩種方法,用短期的高風險策略搭配長期的群體策略。

- 法規方法與非法規方法:非法規方法(如健康教育)是主流,但當個人行為影響到他人(如在公共場所吸菸)或需要快速改變大量人群的行為時(如強制繫安全帶),就會採用法規方法(如立法與執法)。

跨學科領域

公共衛生是一個相對年輕且高度跨學科的領域,其學術研究與實際工作包含多個專業。

流行病學的定義是「研究特定人群中健康相關狀況或事件的分佈與原因,並應用這些研究來控制健康問題的學科」[92]。它是公共衛生的核心,透過描述性流行病學(研究疾病的時間、地點、人群分佈)和分析性流行病學(探討疾病的病因或風險因素),為公共衛生措施提供科學依據。生物統計學則為流行病學研究提供了數據分析的工具和方法。

預防醫學與社區醫學專注於疾病的各級預防:

- 初級預防 (Primordial prevention):防止風險因素出現,例如推廣健康的生活方式。

- 一級預防 (Primary prevention):預防疾病發生,例如接種疫苗和健康促進。

- 二級預防 (Secondary prevention):早期發現和及時治療,例如癌症篩檢。

- 三級預防 (Tertiary prevention):減少疾病導致的失能,並幫助康復。

- 四級預防 (Quaternary prevention):避免過度醫療及其帶來的傷害[93]。

健康促進是「使人們能夠增強對自身健康的掌控並加以改善的過程」[94]。這個領域結合了心理學、人類學、經濟學等社會科學理論,研究影響健康的社會文化因素,並從人們自身的角度去理解健康與疾病。

- 環境與職業健康:研究環境暴露(如空氣、水、土壤污染)和職業危害對健康的影響。

- 衛生政策、規劃與管理:涉及醫療體系的規劃、政策制定、執行、監測與評估。

- 衛生經濟學:應用經濟學原理評估衛生措施的成本效益等,為資源分配提供參考。

- 公共衛生營養:研究營養與健康的關係,並應用社會行為科學推動營養改善措施。

- 公共衛生資訊學:應用資訊科技(如大數據、人工智慧)於疾病監測、預測和管理。

- 全球衛生:處理跨越國界的健康問題,強調全球合作以應對共同的健康挑戰。

全球公共衛生議題與各國實踐

國家公共衛生策略是明確國家願景、政策方向和方法的關鍵文件,旨在保障全體人民的健康。然而,各國的策略內容和執行方式有很大不同,主要受到各國健康狀況、政治環境、相關政策和可用資源等因素的影響[95]。

在已開發國家和開發中國家之間,以及在開發中國家內部,在獲得醫療保健和公共衛生措施方面存在顯著差距。在開發中國家,公共衛生基礎設施仍在形成中。可能沒有足夠訓練有素的衛生工作者、財政資源,或者在某些情況下,沒有足夠的知識來提供哪怕是基本水平的醫療和疾病預防。[96][97] 因此,開發中國家的大部分疾病和死亡是由極端貧窮導致並加劇的。例如,許多非洲政府每年在醫療保健上的人均花費低於100美元,而在美國,聯邦政府在2019年的人均支出約為10,600美元。[98] 然而,醫療保健支出不應與公共衛生支出混淆。公共衛生措施通常不被嚴格視為"醫療保健"。例如,強制在汽車中使用安全帶可以挽救無數生命並有助於人口健康,但通常用於執行此規定的資金不會被計入醫療保健支出。

世界上大部分地區仍然受到很大程度上可預防或可治療的傳染病的困擾。然而,除此之外,許多開發中國家也正在經歷流行病學轉變和兩極分化,隨著預期壽命的增加,人口現在正經歷更多慢性病的影響,較貧窮的社區受到慢性和傳染病的雙重嚴重影響。[97] 開發中國家的另一個主要公共衛生問題是糟糕的孕產婦和兒童健康,這因營養不良和貧困而加劇。世衛組織報告稱,在生命的前六個月缺乏純母乳哺育每年導致超過一百萬可避免的兒童死亡。[101] 旨在治療和預防孕婦和幼兒瘧疾發作的間歇性預防治療是地方性流行國家的一項公共衛生措施。

自20世紀80年代以來,日益發展的人口健康領域將公共衛生的重點從個人行為和風險因素擴大到人口層面的問題,如不平等、貧困和教育。現代公共衛生通常關註解決影響整個人群健康的決定因素。人們認識到健康受到許多因素的影響,包括階級、種族、收入、教育狀況、居住地區和社會關係;這些被稱為"健康的社會決定因素"。上游驅動因素,如環境、教育、就業、收入、糧食安全、住房、社會包容等許多其他因素,影響著人群之間和人群內部的健康分布,並且通常由政策塑造。[102] 社會健康梯度貫穿整個社會。最貧窮的人通常健康狀況最差,但即使是中產階級,其健康結果通常也比社會階層更高的人差。[103] 新的公共衛生倡導基於人口的政策,以公平的方式改善健康。

衛生部門是歐洲勞動力最密集的行業之一。到2020年底,它與社會工作相結合,佔歐盟就業人數的2100多萬。[104] 根據世衛組織的說法,一些國家在COVID-19大流行開始時就面臨衛生和護理專業人員不足、技能組合不當以及地理分布不均的問題。這些問題因大流行而加劇,重申了公共衛生的重要性。[105] 在美國,對公共衛生投資不足的歷史早在疫情加劇公共衛生工作人員的壓力、精神困擾、工作不滿和加速離職之前,就已經削弱了公共衛生勞動力和對人口健康的支持。[106]

對開發中國家的衛生援助是許多開發中國家公共衛生資金的重要來源。[107] 第二次世界大戰後,由於對全球化導致疾病傳播的擔憂加劇,以及撒哈拉以南非洲的HIV/AIDS疫情顯現,對開發中國家的衛生援助顯著增加。[108][109] 從1990年到2010年,來自已開發國家的總衛生援助從55億美元增加到268.7億美元,富裕國家每年持續捐贈數十億美元,目標是改善人口健康。[109] 然而,一些努力獲得的資金比例明顯更高,例如HIV在2000年至2010年間獲得的資金增加了超過60億美元,是那些年任何其他部門增幅的兩倍多。[107] 衛生援助通過多種渠道擴展,包括私人慈善事業、非政府組織、私人基金會(如洛克斐勒基金會或比爾及梅琳達·蓋茲基金會)、雙邊捐助者以及多邊捐助者(如世界銀行或 UNICEF)。[109] 其結果是,針對越來越多倡議和項目的不協調和零散的資金急劇增加。為了促進合作夥伴之間更好的戰略合作與協調,特別是在雙邊發展機構和資助組織之間,瑞典國際發展合作署(Sida)帶頭建立了 ESSENCE,[110] 一項旨在促進捐助者/資助者之間對話的倡議,使他們能夠找到協同效應。ESSENCE匯集了廣泛的資助機構以協調資助工作。

2009年,來自經合組織的衛生援助總額為124.7億美元,佔其雙邊援助總額的11.4%。[111] 2009年,發現多邊捐助者將其總援助的15.3%用於改善公共醫療保健。[111]

關於國際衛生援助效力的辯論一直存在。援助的支持者聲稱,來自富裕國家的衛生援助對於開發中國家擺脫貧窮陷阱是必要的。衛生援助的反對者則聲稱,國際衛生援助實際上破壞了開發中國家的發展進程,導致對援助的依賴,而且在許多情況下,援助未能到達受助者手中。[107] 例如,最近,衛生援助被用於資助新技術的倡議,如抗逆轉錄病毒藥物、經殺蟲劑處理的蚊帳和新型疫苗。這些倡議的積極影響可以在根除天花和脊髓灰質炎(小兒麻痺症)中看到;然而,批評者聲稱,資金的濫用或錯位可能導致許多這些努力永遠無法實現。[107]

基於健康指標與評估研究所和世衛組織的經濟模型顯示,開發中國家的國際衛生援助與成人死亡率降低之間存在聯繫。[109] 然而,一項2014-2016年的研究表明,對此結果的一個潛在混雜變量是,援助可能是在這些國家已經處於改善軌道之後才定向提供的。[107] 然而,同一項研究也表明,2011年,10億美元的衛生援助與0至5歲年齡段減少364,000例死亡相關。[107]

為了解決當前和未來應對世界衛生問題的挑戰,聯合國制定了計劃在2030年完成的永續發展目標。[112] 這些目標總體上涵蓋了各國發展的各個方面,但目標1–6直接解決了健康差距問題,主要是在開發中國家。[113] 這六個目標涉及全球公共衛生、貧窮、飢餓和糧食安全、健康、教育、性別平等和婦女賦權以及水和衛生設施的關鍵問題。[113] 公共衛生官員可以利用這些目標來設定自己的議程,並為其組織規劃規模較小的倡議。這些目標旨在減輕開發中國家面臨的疾病和不平等負擔,並引領更健康的未來。各種永續發展目標與公共衛生之間的聯繫是眾多且確立的。[114][115]

一篇2025年發表在《公共衛生前沿》期刊上的評論文章,分析了澳洲、奧地利、加拿大、英國、芬蘭、北愛爾蘭、葡萄牙、蘇格蘭、西班牙和瑞典等十個國家的公共衛生策略。研究發現,儘管各國策略細節不同,但有一些共同點[95]。

所有被研究的國家策略都以「改善健康與福祉」為總目標,而且其範圍都超出了傳統的醫療領域,體現了跨部門合作的特點。常見的優先主題包括:

- 促進健康生活或行為:所有十個國家都將此列為優先事項,內容涵蓋健康飲食、運動、減少吸菸、飲酒和藥物使用等。

- 強化公共衛生系統:六個國家強調這一點,包括提供高品質的醫療服務、提升工作人員技能和數位化能力(如數據監測)。

- 健康公平或平等:六個國家將減少健康不平等列為核心目標。

- 合作與協作:六個國家強調在社區、國際等各個層面的合作。

- 氣候變遷與環境:五個國家將應對氣候變遷對健康的影響納入策略。

各國的策略執行方法大致可分為兩類[95]:

- 指令性方法 (Prescriptive approach):提供詳細的執行計畫,包含具體行動、負責單位和關鍵績效指標(KPI)。例如,芬蘭和西班牙的策略就屬於這一類。

- 詮釋性方法 (Interpretive approach):提出高層次的戰略方向和指導原則,但保留地方執行的彈性,允許各地根據自身情況調整具體做法。澳洲和瑞典等權力下放的國家多採用這種方法。

策略的治理通常由衛生部或相關政府機構主導,並透過現有的管理架構來執行。策略的制定過程普遍結合了「證據審查」和「利害關係人參與」。各國會審查相關的科學文獻和政策文件,並透過公開徵求意見、專家討論會、公民會議等多種方式,廣泛收集公眾、專家和各組織的建議。然而,研究也指出,這些策略普遍缺乏對其優先事項的經濟效益分析[95]。

公共衛生投資是影響健康結果的關鍵,但各國的投入程度差別很大。一篇2022年發表在《Cureus》期刊上的評論指出,全球公共衛生投資的透明度普遍不足,而且資金投入與健康成果密切相關[116]。

高收入國家花在衛生上的錢,佔其國內生產總值(GDP)的比例,遠高於中低收入國家。例如,2019年,美國的衛生支出佔GDP的16.8%,德國為11.7%,而印度只有3.6%。值得注意的是,一些被認為較貧窮的國家,如不丹,其衛生支出佔GDP的比例(3.6%)和印度差不多,這說明國家對公共衛生的重視程度不僅僅取決於經濟實力[117]。

資金從哪裡來,也反映了各國衛生體系的不同。根據世界衛生組織的數據,高收入國家的衛生資金主要來自政府和社會健康保險(合計約佔70%);相比之下,低收入國家的資金有很大一部分來自外部援助(29%)和民眾的「自付費用」(Out-of-Pocket Spending,佔44%)[118]。高昂的自付費用會給民眾帶來沉重的經濟壓力,甚至可能導致人們因為生病而陷入貧困,或者放棄必要的治療。

研究證明,對公共衛生進行投資是非常划算的。在澳洲、美國和加拿大的研究都顯示,投資於社區預防計畫,不僅能改善健康狀況,還能帶來顯著的經濟回報,例如提高生產力[119]。因此,增加公共衛生投資並提高其透明度,對於建立一個健全且公平的衛生體系非常重要。

參見

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads