热门问题

时间线

聊天

视角

季節

根據軌道和軸向傾斜度對年份的細分 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

季節是基於給定區域的天氣、生態 和日照時數的變化,對年再細分的時間段落[1]。在地球上,季節是地球圍繞 太陽的傾斜軌道的軸向平行度導致的結果[2][3][4]。在溫帶和極地地區,季節的標誌是到達地球表面的陽光強度變化,其變化可能導致動物經歷冬眠或遷徙,植物處於休眠狀態。不同的文化根據地區差異定義季節的數量和性質,因此對季節有許多現代和歷史的定義。

此條目需要補充更多來源。 (2024年4月25日) |

此條目可能包含原創研究。 |

因為北半球這半球面在5月、6月和7月期間朝向太陽,受到最多的直射陽光(因此傳統上在6月慶祝仲夏)。對於南半球來說,它是在11月、12月和1月朝向太陽。正是地球的軸向傾斜導致太陽在夏季各月期間在天空中更高,從而增加了太陽輻照度。由於季節滯後,6月、7月和8月是北半球最熱的月份,而12月、1月和2月是南半球最熱的月份。

在溫帶和亞極地地區,通常認可基於公曆的四個季節是 春季、夏季、秋季、和冬季。生態學家經常對與任何固定日曆日期無關的溫帶氣候地區使用六季模型:「前春」、「春」、「夏」、「晚夏」、「秋」和「冬眠」。 許多熱帶地區只有兩個季節:「雨季」/「溼季」/「季風季」和「旱季」。有些有三個季節「涼酷」、「溫和」或「哈馬丹季」(燥風季)。「季節」也可以由重要生態事件的時間決定,例如「颶風季節」、「龍捲風季節」和「野火季節」[來源請求]。一些具有歷史意義的例子是古埃及的季節:氾濫季(洪水季)、播種季(生長季)和收穫季(枯水季)。它們以前是依據埃及尼羅河的年度洪水定義。

季節通常對農業社會具有特殊的意義,他們的生活圍繞著播種和收穫 時間,季節的變化通常伴隨著儀式。季節的定義也是文化上的。在印度,從古至今,基於南亞宗教或文化日曆,分成六個季節或瑞圖,被認可和識別用於農業和貿易等目的。

Remove ads

成因和影響

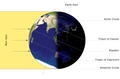

地球的軌道表現出近似的軸向平行度,全年保持指向勾陳一(「北極星」)的方向。這是地球季節的主要成因之一,如右圖所示[5][6][7][8]。軸方向的微小變化,稱為歲差,完成變化的週期約為26,000年,因此現代人類文明並不太在意這種變化。

季節更迭的根本原因是地球的自轉軸與其公轉軌道平面(黃道面)不垂直,而與公轉軌道平面的垂線形成23.44度的傾斜(黃赤交角)[9](這種傾斜也稱為「黃道的傾斜度」。)。

無論一年中的什麼時間,北半球和南半球總是經歷相反的季節。這是因為在夏季或冬季期間,行星的一個部分比另一個部分更直接地曝露在陽光下,並且隨著地球在其軌道上旋轉,這種曝露會交替發生。

在一年中大約有一半的時間(從3月 20左右 到大約9月 22),北半球向太陽傾斜,最大數量出現在6月 21左右。在一年的另一半時段,也會發生同樣的情況,但是在南半球而不是半球,最大值在12月 21左右。太陽在赤道正上方的兩個時刻是分點(春分點和秋分點)。同樣在那一刻,地球的北極和南極都剛好在晨昏圈上,因此白天和黑夜在兩個半球之間平分秋色。在三月分點前後,北半球因為日照時間的增加,將經歷春季,而南半球隨著日照時間的縮短將經歷秋季。

在年的期間可以觀察到轉軸傾角的影響,太陽在正午(太陽中天)的高度和白天時間長度的變化。冬季太陽的低角度意味著入射的太陽輻射光線在地球表面分佈在更大的區域,因此接收到的光更間接且強度更低。在這種效應和較短的日照時間之間,地球的轉軸傾角是兩個半球氣候季節性變化的大部分原因。

-

太陽在北至點對地球的照耀

-

太陽在南至點對地球的照耀

-

每個天文季節太陽對地球照明的變化

-

在每天UTC+02:00從太陽看到的地球動畫,顯示分至和季節變化。

-

兩張圖像分別顯示南北兩半球在夏至反射陽光的量,單位為瓦特/米2)

與軸向平行度和轉軸傾斜度相比,其它因素對季節性溫度變化的貢獻很小[4]。季節不是因為它的橢圓軌道使地球與太陽距離變化的結果[10]。事實上,地球在一月到達近日點(軌道上最接近太陽的點),在七月到達遠日點(離太陽最遠的點),因此,軌道離心率的輕微貢獻與北半球季節的溫度趨勢相反[11]。一般來說,軌道離心率對地球季節的影響是接收到的陽光變化 7%。

軌道離心率會影響溫度,但在地球上,這種影響很小,並且更容易被其它因素抵消。研究表明,當距離太陽「更遠」時,整個地球實際上會稍微溫暖一些。 這是因為北半球的陸地比南半球多,而陸地比海洋更容易變暖[11]。 由於地球的橢圓軌道,南方冬季和夏季的任何明顯加劇都因南半球豐富的水而減輕[12]。

季節性天氣波動(變化)還取決於諸如靠近海洋或其它大型水體。這些海洋中的洋流、聖嬰/ENSO和其它海洋週期,以及盛行的風。

在溫帶和極地,季節的標誌是陽光量的變化,這反過來又經常導致植物的週期休眠和動物的冬眠。這些影響隨著緯度 和與水體的接近程度而變化。例如,南極位於南極洲大陸的中間,因此與南大洋的緩和影響有相當遠的距離。北極位於北冰洋中,因此其極端溫度因水而趨緩。結果是南極在南方冬季一直比北極在北方冬季更冷。

一個半球的極地和溫帶的季節週期與另一個半球的季節週期相反。當北半球是夏天,南半球是冬天;反之亦然。

熱帶和(在較小程度上)亞熱帶地區由於地球23.44度的適度傾斜不足以顯著影響每年太陽光線的強度,因此陽光和溫度的年度波動很小。至點和春分之間的細微差異導致沿著稱為熱帶輻合帶(ICZ)的多雨低壓帶發生季節性變化。因此,降水的量往往比平均氣溫或白天時間變化更大。當ICZ 位於赤道以北時,北熱帶地區會經歷雨季,而南熱帶地區會經歷旱季。當ICZ 遷移到赤道以南的位置時,這種模式會逆轉。

在氣象學上,至日(最大和最小日照強度)不會落在夏季和冬季的中間。由於季節性滯後,這些季節的高峰期最多會在7週後出現。然而,季節並不總是用氣象術語來定義的。

在 天文學,僅根據日照的時數來計算,至日和分日處於各自季節的「中間」。由於海洋的熱吸收和釋放導致的季節性滯後,在北半球中占主導地位的大陸性氣候地區通常將這四個日期視為季節的「開始」,如圖所示,跨季度日被認為是季節性中點。由於地球的橢圓軌道及其沿該軌道的不同速度,這些季節的長度並不均勻[13]。

四季的劃分

大多數以日曆為基礎的分割區使用四個季節模型來劃分最溫暖和最冷的季節,並由兩個中間季節進一步分隔。基於日曆的計算是以相對而不是絕對的術語來定義季節,因此最冷的季度被認為是冬季,即使在冬季期間定期觀察到花卉活動;儘管傳統上將花卉與春季和夏季聯繫在一起。主要的例外是在熱帶地區,如前所述,那裡沒有觀察到冬季。

至少從羅馬時代起,四個季節就已經被使用,如瓦羅的雷魯姆鄉村[14]。瓦羅說,春、夏、秋、冬分別從太陽穿過寶瓶座、金牛座、獅子座和天蠍座的第23天開始。在他寫書的九年前,尤利烏斯·凱撒已經改革了曆法,因此瓦羅能夠將2月7日、5月9日、8月11日和11月10日的日期指定為春、夏、秋、冬的開始。

如前所述,不同國家或地區使用各種日期,甚至確切時間來標記日曆季節的變化。這些紀念活動經常被當地或國家媒體在各自地區內宣布為「法定的」,即使天氣或氣候相互矛盾[15]。 這些主要是習俗問題,赤道以北或以南的政府通常不會出於民間目的宣布[16][17]。

氣象季節是透過溫度來計算的,夏季是一年中最熱的季節,冬季是一年中最冷的季節。1780年,早期的國際氣象學組織帕拉蒂納氣象學會(於1795年解散)將季節定義為公曆確定的三個整月的分組[18]。 根據這個定義,對於北半球的溫帶地區,春天始3月1日,夏天是6月1日,秋天從9月1日,冬天開始於12月1日。對於南半球的溫帶地區,春天從9月1日開始,夏季是12月1日,秋季是3月1日,冬季則是6月1日[19][20]。在澳大拉西亞地區,季節的氣象術語適用於整個紐西蘭、新南威爾斯州、維多利亞州、塔斯馬尼亞州、南澳大利亞州的東南角和西澳大利亞州西南部,以及布里斯班以南的東南昆士蘭州地區。

在瑞典和芬蘭,氣象學家和新聞媒體使用溫度季節的概念,它是根據平均每日溫度定義的[22]。立春的定義是日平均氣溫永久升至0°C以上。 夏季的開始被定義為溫度永久升至+10°C以上,秋季氣溫永久低於+10°C,和冬季則是溫度永久低於0°C。在芬蘭,「永久」的定義是日平均氣溫連續七天保持高於或低於規定的限值(在瑞典,天數根據季節而定,從5到7天不等。)。這意味著兩件事:

- 季節不是在固定的日期開始,必須通過觀察來確定,並且只有在事後才知道,

- 季節在該國不同地區的不同日期開始。

印度氣象局(IMD,India Meteorological Department)指定了四個氣候季節:[24]

- 冬;發生在12月至2月。一年中最冷的月份是12月和1月,在西北部平均氣溫約為10—15 °C(50—59 °F);隨著人們向赤道前進,溫度會上升,位於印度大陸東南部的溫度約為20—25 °C(68—77 °F)。

- 夏季或季風前季:從三月持續到五月。在西部和南部地區,最熱的月份是四月;對於印度北部地區來說,五月是最熱的月份。在大部分內陸地區,平均氣溫在32—40 °C(90—104 °F)。

- 季風季或雨季:從六月持續到九月。這個季節以潮濕的西南夏季季風為主,從五月底或六月初開始慢慢席捲全國;印度南部通常降雨量較多。十月初,季風降雨開始從印度北部消退。

- 季風後季或秋季:從十月持續到十一月。 在印度西北部,10月和11 月通常萬里無雲。泰米爾納德邦的大部分年降水量都在東北季風季節。

在中國,一種常見的基於溫度的計算認為,平均氣溫低於10°C的時期是冬季,平均氣溫高於22°C的時期是夏季。這意味著氣候相對極端的地區(例如西沙群島和青藏高原的部分地區)可以說是全年夏季或全年冬季[25]。

Remove ads

天文計時作為指定溫帶季節的基礎至少可以追溯到古羅馬人使用的儒略曆。 如前所述,瓦羅 寫道,春、夏、秋、冬分別從太陽經過寶瓶座、金牛座、獅子座和天蠍座的第23天開始,而這些日子在儒略曆中是2月7日、5月9日、8月11日和11月10日。他指出各季節的長度並不相等,春、夏、秋、冬分別為91天(平年)、94天、91天、89天[14]。這些季節的中點是3月24日或25日、6月25日、9月25日或 26日以及12月24日或25日,這些時間接近他那個時代的分點和至點。

老普林尼,在他的「博物志」,提到了兩個分點和兩個至日,並給出了間隔的長度(這些值在他那個時代相當正確,但因為近日點已從12月移動到1月,現在已不再正確。)。 然後,他將秋季、冬季、春季和夏季的季節定義為從這些間隔的一半開始[30]。 他將「一月的第八天」(12月25日)作為冬至的日期,儘管實際上它發生在當時的22日或23日[31]。

目前,天文時間的冬天從冬至開始,春天從春分開始,依此類推。這在全球範圍內使用,儘管澳大利亞、紐西蘭等一些國家/地區[32]巴基斯坦和俄羅斯更喜歡使用氣象結算。季節的精確時間取決於至點:太陽到達巨蟹宮和摩羯宮回歸的確切時間,以及分點:太陽穿越天球赤道的時間,或接近這些時間的傳統日期[33]。

下圖顯示了地球橢圓軌道的至日線和拱點線之間的關係。軌道橢圓(為了效果而誇大了離心率)穿過六個地球圖像中的每一個,這些圖像依次是 近日點(近點——最近點)在1月2日至1月5日的任何地方,3月19日、20日或21日的三月分點,6月20日或21日的六月至點,遠日點 (遠點 - 距太陽最遠的點)在7月 3日至7月6日的任何地方,9月22日或23日的九月分點,以及12月21日或 22日的12月至日。

正如約翰內斯·克卜勒所發現的那樣,因為地球軌道的橢圓性質,這些「天文」季節的長度並不相等。從三月分點開始,目前需要92.75天到六月至點,然後是93.65天到九月分點,89.85天到十二月至點,最後是88.99天到三月分點。因此,從三月分點到九月分點的時間比從九月分點到三月分點的時間長7.56天。

Remove ads

分點和至點的時間與現代公曆相比並不固定,而是每年晚約六個小時,相當於四年一整天。它們會因閏年的發生而重置。公曆旨在盡可能準確地將3月分點保持在3月21日之前。

日曆分點(用於計算復活節)是3月21日,與公元325年尼西亞大公會議時的復活節表格中的日期相同。因此,日曆的框架是為了防止天文分點ㄓ徘徊至3月22日。從尼西亞到改革之日,500年、600年、700年、900年、1000年、1100年、1300年、1400年和1500年,在公曆中都不是閏年,相當於額外增加了九天,但天文學家指示刪除十天。正因為如此,(Proleptic)公曆與基督教時代的第三世紀的儒略曆一致,而不是在第四世紀。

目前,最常見的分點和至點日期是3月20日、6月21日、9月22日或23日以及12月21日;隨著一個世紀的進展,四年平均值慢慢轉移到更早的時間。這種轉變是大約128年中遷移一整天(主要由公曆的世紀「閏年」規則補償);由於2000年是閏年,當前的轉變自上世紀初以來一直在進行,當時分點和至點的日期相對較晚。這也意味著在20世紀的許多年份,分至日落在3月21日、6月22日、9月23日和12月22日的日期更為常見,因此較舊的書籍會列出這些日期(老年人可能還記得)。

所有時間均以UTC(粗略地說,格林尼治的時間,忽略英國夏令時間)。生活在東方(亞洲和澳大利亞)的人們,他們的當地時間提前了,他們看到天文季節顯然開始得較晚;例如,在東加(UTC+13),1999年的春分發生在9月24日,直到2103年春分才會再次落在這一天。另一方面,生活在西部(美國)的人們,他們的時鐘落後於UTC,最早可能在3月19日經歷春分。

數千年來,地球的轉軸傾角和軌道離心率發生了變化(參見 米蘭科維奇循環)。分點和至點相對於恆星向西移動,而近日點和遠日點則向東移動。因此,一萬年後,地球北半球的冬季將發生在遠日點,夏季將發生在近日點。因為地球的地軸傾斜度在22.1到24.5度之間波動,季節變化的嚴重程度——夏季和冬季之間的平均溫差——也會隨著時間的推移而變化。

時間中較小的不規則性是由月球和其它行星的擾動引起的。

太陽時間是基於日照,其中分日和至日被視為季節的中點。羅馬學者瓦羅所描述的季節就是這種情況(見前文)。這是中世紀歐洲,尤其是凱爾特人,計算季節的方法;並且包括愛爾蘭和一些東亞國家。夏季被定義為一年中日照量最大的一季,冬季被定義為日照最少的一季。

太陽季節在跨季度日變化,比氣象季節早約3-4週,比分日和至日開始的季節早6-7週。因此,正如威廉·莎士比亞的戲劇《仲夏夜之夢》中所指出的那樣,該劇以夏至為背景,日照最盛的日子被指定為「仲夏」。在凱爾特曆法上,季節的開始對應於四個異教農業節日:傳統的冬季第一天是11月1日(Samhain,萬聖節的凱爾特起源);春天從2月1日開始(凱爾特語 Imbolc);夏季從5月1日開始(Beltane,May Day的凱爾特語起源);秋天的第一天是8月1日(凱爾特語Lughnasadh)。

在中國,傳統曆法有4個季節,分為24個時期,其中12個稱為「節氣」,另外12個稱為「中氣」[34]。這些時期在英文中統稱為「solar terms」或「solar breaths」[35]。4個季節是「春」、「夏」、「秋」和「冬」[36],每個季節都以各自的至日或分日為中心[37]。從天文學上講,據說季節從立春(「春天的開始」)約在2月4日,立夏約在5月6日,立秋約在8月8日,和立冬約在11月8日。 [34]

五季的計算

一些傳統日曆計算為五個季節。在歐洲,這與英語的仲夏、盛夏或三伏天的概念有關,也與西班牙語對「primavera,estío」和「verano」的區別有關[38]。

在遠東,這個五季循環與五行有關(中國哲學的宇宙學)。在中國,有一個呈現「夏末」的表達方式:長夏[39]。在遠東地區,還有相關的概念:梅雨、東亞雨季(英語:East Asian rainy season)、或雨季;梅雨在韓語是「jangma 장마」,日語是「tsuyu 梅雨」。

六季的計算

南亞的一些日曆使用六季分區,夏季和冬季之間的季節數可以從一到三個。日期以偶數月間隔固定。

在熱帶和亞熱帶印度的印度教曆法中,有六個季節或瑞圖 (印度季節),是基於日曆在具有固定日期的意義上:春季 (印度季節)(春季),夏季 (印度季節)(夏季),季風季(季風),秋季 (印度季節) (秋季),早冬(早冬),和晚冬(前春或晚冬)。六個季節歸因於印度教曆法十二個月中的兩個月。粗略的對應關係是:

孟加拉曆類似,但開始和結束時間不同。它有以下季節或瑞圖 (印度季節):

奧迪亞曆也相似,但開始和結束時間不同。

泰米爾曆遵循類似的六季模式

非日曆型計算

從下順時針方向:

早春、春、晚春、夏季、秋季、冬眠。

從生態學上講,季節是一年中只發生某些類型的花卉和動物活動的時期(例如:鮮花盛開——春天;刺蝟冬眠——冬天)。因此,如果可以觀察到日常花卉和動物事件的變化,那麼季節就發生了變化。從這個意義上說,生態季節是絕對的,這與季節是相對基於日曆的方法不同。如果與特定生態季節相關的特定條件通常不會在特定地區發生,那麼就不能說該地區定期經歷該季節[來源請求]。

無需像氣象季節和天文季節那樣固定的基於日曆的日期,生態季節可以區分六個季節[40]。海洋地區往往比大陸性氣候晚一個月經歷冬眠季節的開始。相反的,早春和春季在海洋和沿海地區附近提前一個月開始。例如,早春的番紅花開花通常早在2月出現在不列顛哥倫比亞省、不列顛群島的沿海地區,但通常要到3月或4月才會出現在美國中西部和歐洲東部的部分地區。每個季節的實際日期因氣候區域而異,並且可能會從一年到下一年發生變化。此處列出的平均日期適用於北半球溫和涼爽的溫帶氣候區:

- 早春:從二月(溫和溫帶)開始,到三月(涼爽溫帶)。落葉樹芽開始膨脹。某些種類的候鳥從冬季棲息地飛到夏季棲息地。

- 春季:從三月中旬(溫和溫帶)開始,到四月下旬(涼爽溫帶)。 樹芽迸發出葉子。鳥類建立領地並開始交配和築巢。

- 夏季(盛夏):在大多數溫帶氣候區從六月開始。 樹葉布滿枝頭,鳥類孵化並撫養後代。

- 晚夏(夏末):一般從八月中下旬開始。落葉在高緯度地區(北緯 45 度以上)開始變色。幼鳥成熟並與其他成鳥一起為秋季遷徙做準備。傳統的「收穫季」從九月初開始。

- 秋季(秋天):一般從九月中下旬開始。顏色鮮豔的樹葉變成棕色並掉到地上。鳥類遷徙回越冬區。

- 冬眠(冬季):從12月(溫和溫帶)、11月(冷溫帶)開始。落葉樹光禿禿的,落葉開始腐爛。候鳥在冬季棲息地定居。

歐亞大陸北部、美洲、非洲、大洋洲和澳大利亞極地、溫帶和熱帶氣候的土著人民傳統上通過觀察周圍植物、動物的活動和天氣來定義季節。每個獨立的部落群體傳統上都會根據當地標準確定不同的季節,這些標準可能從北極熊在北極苔原上的冬眠到熱帶雨林中植物的生長季節。在澳大利亞,有些部落一年有長達八個季節[19],斯堪地那維亞半島的薩米人也是如此。許多土著人民不再以傳統的游牧方式直接生活在土地上,現在根據其特定國家或地區的習俗遵守現代季節性計算方法。

北美克里人和可能的其他阿爾岡昆語使用者或許仍在使用6季節系統。額外的兩個季節表示河流和湖泊上的冰結冰和破裂[來源請求]。

西澳大利亞州西南部的努加族人承認maar-keyen bonar(音譯:馬爾-凱延博納爾)[41],或6個季節。每個季節的到來不是由日曆日期預示的,而是由環境因素預示[42]。例如風向變化、開花植物、溫度和遷徙模式,持續大約兩個標準日曆月。季節也與人類狀況的各個方面相關,從本質上將人們的生活與周圍的世界聯繫起來,也決定了他們的行動,因為每個季節,都會訪問該國的各個地區,這些地方特別豐富或不受自然因素的影響[43]。

在熱帶地區,季節、日期也各不相同,更常見的是談論雨季(或季風)季節與旱季。例如,在尼加拉瓜中,儘管它位於北半球,旱季(11月至4月)稱為「夏季」,雨季(5月至10月)稱為「冬季」」。一年中不同時間的陽光量沒有明顯變化。相反的,許多地區(例如印度洋北部)有不同的季風、降雨和風的循環。

赤道附近的花卉和動物活動變化更多地取決於濕/乾循環,而不是季節性溫度變化,不同的物種在季風季節之前、期間或之後的特定時間開花(或破繭)。因此,熱帶地區的特徵是在較大的季節性時間塊內有許多「迷你季節」。

在澳大利亞的熱帶地區,如昆士蘭、西澳大利亞和北領地的北部,除了溫帶季節名稱之外,還觀察到雨季和旱季[44]。

其中最重要的三個季節——「洪水」、「生長」和「低水位——它們以前是由埃及的的年度洪水定義的。在一些熱帶地區,使用炎熱季節、雨季和涼爽季節的三季劃分。在泰國,認可三個季節[45]。

北極圈以北或南極圈以南的任何地點在夏季都會有一個時期,稱為「極晝」,此時太陽不落山,在冬季有一個時期,稱為「極夜」,此時太陽不升起。 隨著向極點的接近,「午夜太陽」和「極夜」持續的時間逐漸增長。

例如,位於加拿大埃爾斯米爾島的北端,北緯82°28',西經62°30'的阿勒特軍事和氣象站(距離北極約450海里或830公里),太陽在二月底開始每天從地平線上方探出幾分鐘,並且每天都會爬得更高,停留時間更長;到3月 21日,太陽升起超過12小時。在4月6日,太陽被認為在0522 UTC升起,並保持在地平線上方,直到9月6日0335 UTC才再次落入地平線以下。到10月13日,太陽在地平線上方僅停留1小時30分鐘,而在10月14日,太陽根本沒有升出地平線,而是一直保持在地平線以下,直到次年2月27日才再次升起.[46]。

因為天空有曙暮光,是地平線上的光芒。第一道曙暮光在一月下旬出現,然後每天增加持續的時間,在太陽的圓盤面第一次出現地平線上方之前,曙暮光持續了一個多月。從11月中旬到1月中旬,沒有曙暮光。

在北極地區的阿勒特,於6月21日前後的幾週內,太陽處於最高高度,似乎在那裡繞著天空轉,但不會低於地平線。最終,它確實會下降到地平線以下,並且每天逐漸延長的在地平線下的時間,直到10月中旬左右,最後一次消失,直到第二年二月才會再升起。 再過幾週,「一天」的標誌是曙暮光的時間減少。 最終,從11月中旬到1月中旬,沒有曙暮光,天色持續黑暗。1月中旬,第一縷微弱的曙暮光短暫地觸及地平線(每天只有幾分鐘),然後曙暮光的持續時間隨著亮度的增加而增加,直到2月底的日出,然後在4月6日,太陽一直停留在地平線上方,直到10月中旬。

季節性天氣和氣候條件在軍事行動中變得很重要。任何國家或地區軍隊的季節性計算往往非常不穩定,主要基於無關乎日曆的中短期天氣條件。

對於海軍來說,可通行的港口和基地的存在可以允許海軍在一年中的某些(可變)季節進行行動。無冰或溫水港的可用性可以使海軍更加有效。因此,俄羅斯在歷史上僅限於使用阿爾漢格爾斯克(18世紀之前)甚至克隆斯塔特時,在維持和保存進入波羅的斯克、海參崴和塞凡堡方面具有特別的利益[47]。風暴季節或極地冬季天氣條件會抑制海上水面船艦的活動。

早期的軍隊,尤其是在歐洲,傾向於在夏季進行戰役—— 徵兵的農民往往會在收穫時間消失,在農業社會中忽視播種季節也沒有經濟意義[48]。 任何現代的機動戰都會從堅實的地面中獲利——夏季可以提供適合行軍和運輸的乾燥條件,冬季的凍雪也可以在一段時間內提供可靠的表面,但春季解凍或秋雨仍會抑制戰役。雨季洪水可能會使河流暫時無法通行,冬季積雪往往會堵塞山口。塔利班的攻勢通常僅限於阿富汗戰鬥季節。

中國的季節

中國人認為四季有不同的特性,分別是「春生」、「夏長」、「秋收」和「冬藏」;即萬物在春天出生、在夏天成長、在秋天收成(成熟)和在冬天藏起來(動物冬眠、植物落葉)。對於農事,則是春耕、夏耘、秋收、冬藏。

中國自古對四季都有很多稱呼[49]:

- 春季:青春,青陽,芳春,陽春,陽中,艷陽,三春,九春

- 夏季:朱夏,朱明,長贏,昊天,三夏、九夏

- 秋季:商秋,商節,素節,素商,素秋,高商,金天三秋,九秋

- 冬季:玄英,安寧,三冬,九冬

相關條目

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads