热门问题

时间线

聊天

视角

升力

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

升力(英語:Lift)。當流體流經一個物體的表面時會對其產生一個表面力,而則這個力垂直於流體流向的分力即為升力[1],與之相對的則是平行於流體流向的阻力。如果流體是空氣時,它產生的升力便叫做空氣動力。航空器要想升到空中,必須能產生能克服自身重力的升力[2]。

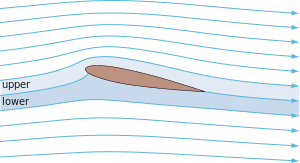

升力主要是靠機翼對空氣取得,飛機的翼形斷面形狀有很多種類,依照每種形狀適用於不同功用的飛機,飛機的機翼從斷面來看,通常機翼上半部曲面及下半部曲面不一樣,通常為上半部曲面弧長較長,空氣流經飛機的機翼截面,因空氣流過機翼表面時被一分為二,經過機翼上表面的空氣是沿著曲線運動的(因為機翼上表面是彎曲的),所以會產生負壓(負壓提供空氣沿曲線運動所需的向心力),而經過機翼下面的空氣是沿著比較平緩的表面運動的(機翼下表面相對平直),所以不會產生負壓(參見簡化的物理解釋),機翼下部壓力高,上部壓力小,壓力高的地方會往壓力低的部分移動,這就是升力的由來。[3]

Remove ads

解釋

升力取決於空氣的密度,速度的平方,空氣的黏性以及空氣的可壓縮性,空氣流經物體的表面積,物體的形狀,以及物體與氣流的夾角。一般來說,升力與物體外形,氣流夾角,空氣的黏性,以及空氣的可壓縮性這幾項的關聯是非常複雜的。

升力,就是向上的力。從翼形流線譜中看出:相對氣流穩定而連續地流過翼形時,上下表面的流線情況不同。上表面流線是彎曲的,其氣會產生負壓、因此壓力小;而下表面流線較平直的,其氣流不會產生負壓,壓力較大。因此,產生了上下壓力差。這個壓力差就是空氣動力(R),它垂直流速方向的分力就是升力(Y)。流過各個剖面升力總合就是機翼的升力。升力維持飛機在空中飛行。

翼形升力的簡化物理解釋

翼形是流線型的,能夠產生比阻力大得多的升力[4]。平板可以產生升力,但其升力不如流線型翼形來得大,阻力也略高。

有幾種方法可以解釋翼形如何產生升力。某些方法較為嚴格複雜,有些則是錯的[5][6][7][8][9]。例如,基於牛頓運動定律的解釋和基於伯努利原理的解釋皆可以解釋升力[10][11]。

氣流經過翼形時,翼形會對空氣施加向下的力,根據牛頓第三定律,空氣必須對翼形施加大小相等、方向相反的反作用力,也就是方向朝上的升力[12][13][14][15]。

氣流在經過翼形時改變方向,沿著向下彎曲的路徑流動。根據牛頓第二定律,這種流動方向的改變,需要翼形對空氣施加向下的力。牛頓第三定律則要求空氣對翼形施加向上的力;因此產生了與方向變化相反的反作用力——升力。就飛機機翼的情況而言,機翼對空氣施加向下的力,空氣對機翼施加向上的力。[16][17][18][19][20][21]

氣流之所以向下偏轉,並非僅僅由翼形的下表面造成,翼形上方的氣流也佔了很大的因素。

伯努利原理指出,流體的壓力和速度之間存在著直接的數學關係,因此,如果知道氣流中每一點的速度,就可以計算出壓力,反之亦然[22]。對於任何產生升力的翼形,必然存在壓力不平衡,即頂部的平均氣壓低於底部。伯努利原理指出,這種壓力差必須伴隨著速度差。

由理論和實驗中觀察到的流動型態,上表面流速增加的原因,可以用流管夾緊和質量守恆來解釋[23]。

對於不可壓縮流,質量不會被創造或破壞,所以當流管變窄時,為了保持流量恆定,在每個流管內,體積流率(例如每分鐘的體積單位)必須保持恆定,變窄區域內會增加流速,以滿足質量守恆原理[24]。

在翼形的情形,因為向上流動和圍繞翼形,所以上部流管收縮。由於質量守恆,流速必須隨著流管面積的減小而增大。同樣,下部流管會膨脹,導致流速變慢[23]。

根據伯努利原理,上表面流速較快,因此上表面壓力小於流速較慢的下表面壓力。這種壓力差產生了向上的淨空氣動力。

產生升力需要維持垂直和水平方向上的壓力差,故同時需要「氣流的向下偏轉」以及「符合伯努利原理的流速變化」。因此上述的簡化解釋不夠完整,因為它們只根據其中一項來定義升力。根據細節,簡化的解釋還有其他缺陷。

基於流體偏轉和牛頓定律的解釋是正確的,但仍不完整。它並沒有解釋,翼形如何使比它實際碰觸部分還遠得多的流體也能產生偏轉。此外,它也沒有解釋水平方向上的壓力差是如何維持的。也就是說,它忽略了相互作用中「伯努利原理所影響的部分」[25]。

而伯努利原理的解釋,建立在上表面有更高的流速,但未能正確解釋是什麼導致了流速加快:

- 質量守恆的解釋建立於上表面流管會變窄,但這並不能解釋為什麼流管會改變尺寸。要知道為什麼空氣會這樣流動需要更複雜的分析[26][27][28]。

- 有時,人們會提出一個幾何參數來說明為什麼流管的尺寸會發生變化:有人斷言,與底部相比,頂部「阻礙」或「壓縮」空氣的程度更大,因此流管更窄。對於底部平、頂部彎的傳統翼形情形,這感覺是直觀的。但它並未解釋平板、對稱翼形、帆船帆布或倒飛的傳統翼形是如何產生升力的,基於收縮量計算升力的嘗試也無法預測實驗結果[29][30][31][32]。

- 常見的等過境時間版本是錯誤的,解釋見下文。

只考慮伯努利的解釋意味著,速度差是由壓力差以外的原因所引起,且根據伯努利原理,速度差會再導致壓力差,但是這種隱含的單向因果關係是一種誤解,壓力和速度之間真正的因果關係是相互的。最後,只有伯努利的解釋不能解釋垂直方向上的壓力差是如何維持的。也就是說,它們忽略了相互作用中向下偏轉氣流的部分[25]。

Remove ads

對於翼形升力的產生,人們提出了許多不同的解釋,大多數是為了向大眾解釋升力現象。雖然這些解釋可能與上述解釋有共通點,但可能會引入額外的假設和簡化。有一些解釋引入了被證明是錯誤的假設,如「相同過境時間假設」。一些則是使用了有爭議的術語,如「康達效應」。

在基礎或常見的資料中,「等過境時間」理論經常用於描述升力,該理論錯誤地認為,在翼形前緣分離的氣團必須在後緣重新匯合,迫使沿較長上表面飛行的空氣速度更快。然後引用伯努利原理得出結論,沿著機翼底部移動的氣流速度較慢,氣壓一定會更高,從而推動機翼上升[33]。

然而,沒有物理原理要求等過境時間這個條件成立,實驗結果則表明該假設是錯誤的[34][35][36][37][38][39]。事實上,翼形上方產生升力的空氣運動速度比等過境理論預測的要快得多[40]。此外,這個理論也違反了牛頓第三運動定律,因為它描述了作用在機翼上的力,卻沒描述反作用力[41]。

空氣必須同時到達後緣的論斷有時被稱為「等時間謬論」[42][43][44][45][46]。

起初,康達效應指的是,流體射流會維持「附著在偏離流體的相鄰彎曲表面」的趨勢,由此將環境空氣捲入流體。 這種效應命名自羅馬尼亞的空氣動力學家康達(Henri Coandă),他在多項專利中充分應用了該效應。

概括地說,一些人認為,這種效應包括了任何「流體邊界層會去附著在曲面上」的趨勢,而不只是專用於流體射流的邊界層。在這個更廣泛的意義上,某些人用康達效應解釋為何氣流會維持在翼形上的附著狀態[47]。例如,Jef Raskin[48]描述了一個簡單的演示,他以一根吸管吹氣,使氣流通過輕木機翼的上表面,機翼因此向上偏轉,從而證明康達效應能夠產生升力。這個演示以流體噴射(吸管所排放的氣流)緊臨曲面(機翼),正確展示了康達效應。然而,上表面的氣流是一個複雜的、充滿渦流的混合層,而與此同時,下表面的氣流卻是靜止的。因此,這個演示的物理性質與一般通過機翼上方的氣流有很大的不同[49]。這種用法在一些流行的空氣動力學參考文獻中也曾出現過[47][48],而這是對「康達效應」充滿爭議的用法。更公認的空氣動力學領域觀點是,康達效應被定義在比上述更受限的意義上[49][50][51],沿著上表面的氣流只是反映出「缺乏了邊界層的分離」; 因此它不是康達效應的一個例子[52][53][54][55]。

基本的升力因素

壓力是單位面積上由空氣施加在自身和它所接觸的表面上的正向力。升力是透過垂直於翼型表面的壓力傳遞的。因此,合力以壓力差的方式呈現,合力方向意味著翼型上表面的平均壓力低於下表面的平均壓力。[56]這些壓力差與彎曲氣流一起出現。當流體沿曲線路徑流動時,存在垂直於流動方向的壓力梯度,曲線外側壓力較高,內側壓力較低。[57]這種彎曲流線和壓力差之間的直接關系,有時稱為流線曲率定理,是萊昂哈德·歐拉於1754年從牛頓第二定律推導出:

該方程的左側表示垂直於流體流動的壓力差。右側ρ是密度,v是速度,R是曲率半徑。該公式表明,較高的速度和更緊密的曲率會產生較大的壓力差,且直線流動(R→∞)壓力差為零。[58]

Remove ads

攻角是指翼形的弦線與迎面氣流之間的角度。對稱翼形在攻角為零時不會產生升力。但隨著攻角的增加,偏轉空氣通過更大的角度,增加了氣流速度的垂直分量,從而產生更大的升力。在小角度的情況下,對稱翼形產生的升力與攻角大致成正比[59][60]。

隨著攻角的增加,升力將在某個角度達到最大;攻角增加至超過此臨界攻角會導致上表面的氣流與機翼分離;向下偏轉的氣流變少,因此翼形產生的升力也變小,稱為失速。[61]

在給定的空速下,翼形所能產生的最大升力取決於翼形的形狀,特別是弧度大小(使上表面比下表面更凸的曲率,如右圖所示)。增加弧度通常會提升特定空速下的最大升力。[62][63]

有弧度翼形在零攻角時會產生升力。當弦線(chord line)呈水平時,後緣的方向向下,空氣沿後緣流動而向下偏轉。[64]當有弧度翼形被上下顛倒時,可調整攻角使升力向上。這就解釋了為什麼飛機可以倒飛[65][66]。

影響升力的環境流動條件包括流體密度、黏度和流動速度。密度受溫度和介質聲速的影響,即受可壓縮性影響。

升力與空氣密度成正比,大約與流速平方成正比。升力還取決於機翼大小,一般與機翼在升力方向的投影面積成正比。升力以基於這些因子的升力係數來量化,在計算上很方便。

無論翼形的表面看起來多麼光滑,在空氣分子的尺度上任何表面都是粗糙的。飛入表面的空氣分子會從粗糙的表面反彈,並相對於其原來的速度隨機反彈至不同方向。其結果是,當空氣被看作是一種連續性材料時,它被視為無法沿表面滑動,空氣相對於翼形的速度在表面降至幾乎為零(即空氣分子被「黏」在表面上,不會沿著表面滑動),被稱作不滑移條件(No-slip condition)。[67]由於表面的空氣速度接近零,遠離表面的空氣卻在移動,因此存在一個薄薄的邊界層,邊界層靠近表面的空氣受到剪切運動的影響。[68][69]空氣的黏性阻滯了剪力作用,在翼形表面產生了一個剪應力,稱為表面摩擦阻力( skin friction drag)。在大多數翼型的大部分表面上,邊界層都屬於自然湍流,這增加了表面摩擦阻力。[69][70]

在通常的飛行條件下,邊界層會同時維持附著在上表面和下表面,直到後緣,它對其他流動的影響不大。與不存在邊界層的無黏性流理論的預測相比,附著的邊界層適度減少了升力,並在一定程度上改變了壓力分佈,這導致了除表面摩擦阻力之外還出現了與黏度有關的壓阻力(pressure drag)。表面摩擦阻力和與黏性有關的壓阻力的總和通常被稱為型阻(profile drag)。[70][71]

一個翼形在特定空速下的最大升力受到邊界層分離的限制。隨著攻角的增加至某程度,邊界層無法持續附著在上表面。當邊界層分離時,會在上表面留下一個循環流動的區域,如流動可視化的右圖所示。這就是所謂的失速(stall或stalling)。升力在攻角大於失速點後會顯著下降,但不會降至零。以升力係數表示,失速前的最大升力通常小於1.5,而採用大升力的開縫式襟翼(Slotted flap)和前緣裝置的翼型則可以超過3.0 。[72]

鈍體,又稱非流線形體(bluff body)是一種非流線型不會發生失速的翼形,其周圍的流動除了強大的阻力外,還可能產生升力。這種升力可能是穩定的,也可能會因渦旋洩離(Vortex shedding)而產生振盪。物體的彈性與渦旋洩離的相互作用可能會加強跳動升力(fluctuating lift)的效果,並引起流體渦旋誘發振動(vortex induced vibration, VIV)。[73]例如,圍繞圓柱的流動會產生卡門渦街:渦流以交替的方式從圓柱的兩側脫落。流動的振盪性質在圓柱體上產生了一個跳動的升力,雖然淨(平均)力可以忽略不計。此升力的頻率以無因次的斯特勞哈爾數來描述,取決於流動的雷諾數[74][75]。

但對於彈性結構來說,這種振盪升力可能會引起流體渦旋誘發振動。在某些條件下(例如,共振或與翼展方向強相關的升力),由於升力跳動而產生的結構運動可能會被大幅加強。這種振動可能會帶來問題,恐造成工業煙囪等高大人造結構的倒塌。[73]

在馬格努斯效應中,旋轉的圓柱體在自由流中產生升力。這裡的機械性旋轉作用於邊界層,使其在圓柱體兩側的不同位置分離。 就流動而言,非對稱分離改變了圓柱體的有效形狀,使得圓柱體就像在外部流動中循環的升力翼型。[76]

更全面的物理解釋

在「翼形升力的簡化物理解釋」中,有兩種主要解釋:一種是基於氣流向下偏轉(牛頓定律),另一種是基於壓力差而伴隨流速變化(伯努利原理)。這兩種現像中的任何一種,都在一定程度上辨識了升力的面貌,但未解釋其他重要部分。更全面的解釋包括向下偏轉和壓力差(包括與壓力差相關的流速變化),以及對氣流更詳細地研究[77]。

翼形形狀和攻角共同作用,使翼形在氣流經過時對空氣施加向下的力。根據牛頓第三定律,空氣必須對翼形施加一個大小相等、方向相反(向上)的力,也就是升力[14]。

當翼形表面出現壓力差,空氣會對翼形表面施加淨力[78]。流體中的壓力在絕對意義上總是正的[79],因此,必須把壓力看作是推,而不是拉。因此,在翼形的任何地方,無論上表面或下表面,翼形會被壓力往內推擠。為了對翼形的存在作出反應,氣流通過時,會降低上表面壓力以及增加下表面壓力。因為向上推的下表面壓力比向下推的上表面的壓力來得大,最終的結果就是向上的升力[78]。

壓力差直接造成作用於翼形表面的升力;然而,要理解壓力差是如何產生的,就需要理解氣流在更大範圍內的作用[80]。

翼形在大範圍內影響氣流的速度和方向,產生一種稱為速度場的模式。當翼形產生升力,翼形前面的流體向上偏轉,而翼形上方和下方氣流向下偏轉,翼形後方的氣流則再次向上偏轉,遠拋在後的氣流與迎面而來的氣流處於相同的狀態。翼形上方的氣流加快,而翼形下方的氣流減慢。加上前面空氣向上偏轉和後面空氣向下偏轉,這就構成了氣流的淨循環分量。向下偏轉及流速變化明顯,並延伸到很遠的區域,正如右邊的氣流動畫所示。氣流方向和速度上的差異在靠近翼形處最大,在遠高於和低於翼形的地方逐漸減小。速度場的所有這些特徵也在升力氣流的理論模型中出現[81][82]。

壓力也受到大面積的影響,形成一種稱為壓力場的非均勻壓力模式。當翼形產生升力時,翼形上方有一個低壓擴散區,翼形下方通常有一個高壓擴散區,如圖中的等壓線(恆壓曲線)所示。作用於表面的壓力差只是這個壓力場的一部分。

不均勻的壓力,在壓力由高到低的方向上,對空氣施力。 在翼形周圍的不同位置,如在等壓線圖中箭頭方向所示,力的方向是不同的。 翼形上方的空氣被推向低壓區域中心,翼形下方的空氣則被從高壓區域中心向外推送。

根據牛頓第二定律,空氣朝受力方向加速。因此,在等壓線圖中,垂直箭頭指出,翼形上下方的空氣被加速或向下偏轉,因此,在氣流動畫中,非均勻壓力可能是可見氣流向下偏轉的原因。為了產生這種向下轉彎,翼形必須有一個正攻角,或是其後部向下彎曲,就像帶有拱形的翼形。注意,上表面的氣流向下翻轉,是由於上面壓力大於下面壓力而將空氣向下推的結果。有些解釋(請參閱「康達效應」)表明,對於向下偏轉,黏度將起到關鍵的作用,不過這是錯誤的解釋。(請參閱「康達效應之爭議」)。

翼形前方的箭頭,表示前方的氣流向上偏轉;後方的箭頭則表示,翼形後方的氣流會在向下偏轉後,再次向上偏轉。這些偏移可以在氣流動畫中看到。

翼形前方和後方的箭頭也表明,當空氣通過翼形上方的低壓區,會在進入時加速,離開時減速。空氣通過翼形下方的高壓區時,則是相反的情況——它先是減速,然後加速。因此,非均勻壓力也是氣流動畫中流速變化的原因。而流速變化與伯努利原理一致,伯努利原理認為在無黏性的穩定流動中,壓力小意味著速度快,而壓力大意味著速度慢。

因此,流動方向和速度的變化是由非均勻壓力直接引起的。但這種因果關係不僅是單向的,而是在兩個方向上同時奏效。空氣的運動受壓力差的影響,但壓力差的存在取決於空氣的運動。因此,這種關係是一種互惠的相互作用:氣流根據壓力差改變速度或方向[83],而壓力差是由空氣對速度或方向變化的阻力維持的。只有當有東西可以推動時,壓力差才會存在。在空氣動力流動中,當空氣因為壓力差而加速時[84],壓力差會推動空氣的慣性。這就是為什麼空氣質量是計算的一部分,以及為什麼升力取決於空氣密度。

為了維持翼形表面升力所需的壓力差,需要在翼形周遭的大範圍內維持不均勻的壓力模式。這就要求維持垂直和水平方向的壓力差,既需要氣流的向下偏轉,也需要根據伯努利原理造成的流速變化。壓力差與氣流的方向和速度變化相互作用,相互支撐。壓力差理所當然來自於牛頓第二定律,也來自於流體沿著翼形主要向下傾斜的輪廓流動這一事實。而空氣具有質量這點,對相互作用也至關重要[85]。

產生升力既需要流體向下偏轉,又需要與伯努利原理一致的流速變化。上述簡化物理解釋中給出的任一解釋,只用其中一種方式來解釋升力,因此只能解釋現象的一部分,而未解釋剩下的部分[25]。

量化升力

當翼形表面上的壓力分佈已知時,確定總升力需要將表面局部元素對壓力的貢獻加總,每個元素具有其自身的局部壓力值。因此,總升力是垂直於遠場流動方向的壓力在翼形表面的積分。[86]

- S是翼形的投影(平面形狀)面積,測量值與平均氣流垂直;

- n是指向機翼的單位法向量;

- k是垂直於自由氣流方向的單位向量。

升力取決於機翼的大小,大致與機翼面積成正比。通過量化升力係數給定機翼的升力通常很方便 ,它定義了機翼單位面積的整體升力[87]。

對於特定攻角的機翼,特定流量條件下產生的升力:

- L是升力

- ρ是空氣密度

- v是速度或真實空速

- S是機翼的平面形狀(投影)面積

- 是所需迎角、馬赫數和雷諾數的升力係數

升力的數學理論

升力的數學理論建立在連續流體力學的基礎上,該理論假設空氣作為連續流體流動[88][89][90]。升力的成因是根據物理學的基本原理,其中最相關的有以下三條原理[91]:

- 動量守恆,這是牛頓運動定律的結果,尤其是牛頓第二定律,將空氣中的合力和動量時變率聯繫起來。

- 質量守恆,包括翼形表面不被周圍流動的空氣所滲透的假設。

- 能量守恆,也就是說能量既不會被創造也不會被破壞。

因為翼形影響其周圍廣闊區域的流動,力學守恆定律以偏微分方程的形式體現,並結合一組邊界條件,必須滿足在翼形表面和遠離翼形之條件[92]。

要預測升力,需要以計算流體動力學(CFD)方法,求解特定翼形形狀和流動條件的方程,這通常需要大量的計算,只有在計算機上才有辦法實現。當CFD要決定淨空氣動力時,會由CFD決定出在所有表面元素的壓力及剪切力,並對其導致的力作「壓力積分」。

納維-斯托克斯方程(NS)提供了可能最精確的升力理論,但實際上,在翼形表面邊界層,要掌握湍流的影響需要犧牲一定的精度,並且需要使用雷諾平均納維-斯托克斯方程(RANS)。此外,也發展了其他更簡單但不太準確的理論。

NS方程描述了質量守恆、牛頓第二定律(動量守恆)、能量守恆、用於黏度作用的牛頓定律、傅里葉熱傳導定律、與密度、溫度和壓力有關的狀態方程,以及流體的黏度和導熱係數的公式。[93][94]

NS方程結合翼型表面無通流(through-flow)和不滑移的邊界條件,可用於以高精度預測平常任何在大氣層內飛行的情況之升力。然而,實際情況下的氣流總是涉及到邊界層中的湍流,湍流會出現在機翼表面旁,至少在機翼的後部。

通過求解原始形式的NS方程來預測升力,需以計算來解決湍流的細節,甚至是最小的渦流。 即使在當前最強大的電腦上也尚無法做到。[95]因此,原則上NS方程提供了一個完整且非常精確的升力理論,但實際的升力預測需要將湍流效應在RANS方程中建立模型,而非直接計算。

RANS方程也是一組NS方程,但對湍流運動進行時間平均化,並考慮了湍流對以湍流模型表示的時間平均流的影響(湍流模型是一組附加方程組,基於因次分析並結合從平均時間的意義上來衡量湍流如何影響邊界層的經驗資訊)。[96][97]

RANS方程所需的計算量只是求解原始NS計算中所有湍流運動所需計算量的極小部分(十億分之一)[94],隨著大型計算機的出現,目前對完整的飛機進行三維RANS計算是可行的。由於湍流模型並不完美,RANS計算的精度也不完美,但對實際的飛機設計已足夠。由RANS預測的升力通常在實際升力的百分之幾以內。

歐拉方程是未考慮黏性、熱傳導和湍流效應的NS方程。[98]與RANS解相同,歐拉解由速度向量、壓力、密度和溫度組成,定義在翼型周圍的密集網格點上。雖然歐拉方程比NS方程簡單,但並不適合精確的解析解。

藉由勢流理論可再進一步簡化,勢流理論減少了待定未知數,使在某些情況下可能求得解析解,如下所述。

對於失速點以下的攻角,歐拉或勢流的計算大致可正確預測翼型表面的壓力分佈,在失速點以下可能會漏掉10-20%的總升力。在失速點以上的攻角時,無黏性計算無法預測失速已經發生,因此大大高估了升力。

在勢流理論中,流體假定為無旋流,也就是微小的流體質點沒有淨旋轉速率。在數學上,這可以用速度向量場的旋度處為零來表示。無旋流有個很方便的性質,即速度可以表示為稱為「位勢」(potential)的純量函數的梯度。以這種方法表示的流動稱為勢流。[99][100][101][102]

在勢流理論中,假設流動是不可壓縮的。不可壓縮勢流理論的優點是要求解的勢流方程(拉普拉斯方程)是線性的,這允許方程式的解可透過疊加其他已知的解來構造。不可壓縮勢流方程也可以透過保角映射來解決,這是一種基於複變函數理論的方法。在20世紀初,在計算機出現之前,保角映射被用來求解一類理想化機翼形狀的不可壓縮勢流方程,為升力機翼上的壓力分佈提供一些最早的實用的理論預測。

位勢方程的解只直接決定了速度場。壓力場則是由伯努利方程從速度場推導出。

將勢流理論應用於升力流需要特殊的處理方法和一個額外的假設。如此便產生了問題,因為在無黏性流動中,機翼上要產生升力需要在機翼周圍的流動有環量(見下面的「環量與庫塔-儒可夫斯基定理」),但是單一的勢函數在翼型周圍的區域是連續的,不能代表該流動有著非零環量。解決這個問題的方法是引入一個分枝切割(Branch cut),即引入從機翼表面上某點到無限遠處的一條曲線或直線,並允許勢函數值跳過切割處。這使得流動的環量等於位勢跳變(potential jump),因此得以表示為非零環量。然而,位勢跳變是自由參數,不由位勢方程或其他邊界條件決定,因此解是不確定的。對於任何數值的環量和升力,都會存在一個勢流解。解決這種不確定性的方法之一是強加庫塔條件,[103][104]即在所有可能的解中,物理上合理的解是氣流平穩地離開後緣的解。流線示意圖說明了一種升力為零的流型(flow pattern),即氣流會繞過後緣,在到達後緣之前就先離開上表面;另一種升力為正的流型則依庫塔條件,氣流在後緣平穩地離開。

這是進一步假設翼型很薄和攻角很小的勢流理論。[105]線性化理論預測了翼型壓力分布的一般特徵,以及翼型形狀和攻角對壓力分布的影響,但對設計工作來說不夠準確。一個二維翼型的計算可在幾分之一秒內在個人電腦上的電子試算表中完成。

當翼型產生升力時,整體速度場會有幾個分量為翼型周圍的空氣帶來淨環量:氣流在翼型前面向上流動,流經上方時加速,下方的流動減速,到翼型後面時則向下流動。

這種環量可以理解為翼型周圍無黏性流體的「旋轉程度」(或渦量)之總量。

庫塔-儒可夫斯基定理將二維翼型每單位翼展寬度的升力與流動的環流份量聯繫起來。[81][106][107]這是解釋升力的一個關鍵因素,升力是隨著翼型從靜止開始運動時翼型周圍氣流的發展而產生,翼型從靜到動會形成一個起動渦留在後方,導致翼型周圍環量的形成。[108][109][110]接著從庫塔-儒可夫斯基定理可推導出升力。這種解釋很大程度上是數學上的,其一般進展是基於邏輯推理,而不是物理因果關系。[111]

庫塔-儒可夫斯基模型無法預測二維機翼將產生多少環量或升力。 使用庫塔-儒可夫斯基定理計算每單位翼展的升力需要已知的環量值。 特別是,如果滿足庫塔條件,即後駐點移動到翼型後緣並在飛行期間附著在上面,升力就可以利用保角映射法從理論上計算出來。

傳統翼型產生的升力由其設計和飛行條件決定,如前進速度、攻角和空氣密度。還可以人為加入環量來提高升力,例如透過從邊界面的內部吹氣(boundary-layer blowing)或使用吹氣式襟翼(blown flap)。在佛來納轉子推進器(Flettner rotor propeller)中,整個翼型是圓形的,並繞著翼展軸旋轉來建立環量。

三維流動

圍繞三維機翼的流動還涉及其他重要問題,尤其是與翼尖有關的問題。對於低展弦比的機翼,如典型的三角翼,二維理論的模型可能較差,三維流動效應占了主導地位[112]。即使對於高展弦比的機翼,有限翼展的三維效應也會影響整個翼展,而不會只影響靠近翼尖的地方。

翼尖的垂直壓力梯度會導致空氣側向流動,然後從機翼下方出去,回到上表面。 這降低了翼尖處的壓力梯度,因此也降低了升力。升力在翼展方向上(從翼根到翼尖)趨於減小,翼型截面周圍的壓力分佈也在翼展方向上有相應變化。在與飛行方向垂直的方向上,飛機的壓力分佈有著如右圖所示的傾向。[113]這種沿翼展變化的壓力分佈是透過與速度場的相互作用來維持的。機翼下方的氣流向外側加速,機尖外側的氣流向上加速,機翼上方的氣流向內側加速,這就形成了如右圖所示的流型。[114]

與具有相同翼型形狀和截面升力的二維流相比,這種流動有著更多的向下偏轉,並且與二維流相比需要更高的截面攻角來實現相同的升力。[115]機翼實際上是在自己製造的下沉氣流(downdraft)中飛行,就像自由氣流向下傾斜一樣,其結果是空氣動力向量的總和與二維情況相比略微向後傾斜。這個力向量多出來的後向分量稱為升力誘導阻力。

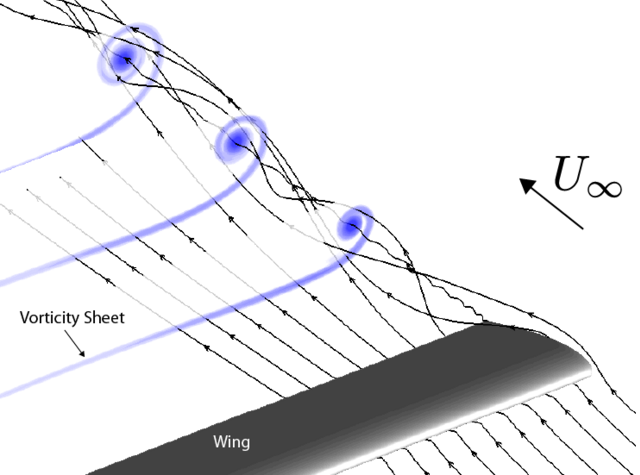

機翼上方和下方的速度在翼展方向上的分量差異(上方內側方向和下方外側方向之間)在後緣和下游的尾流中持續存在。在氣流離開後緣後,這種速度差發生在相對較薄的剪切層上,稱為渦流面(vortex sheet)。

離開機翼的翼尖流產生翼尖渦流。當主渦流面從後緣向下游移動時,會在其外緣處捲起,與翼尖渦流合併。翼尖渦流與補充其的渦流面的組合稱為渦跡流(vortex wake)。

除了尾部渦跡流中的渦量外,機翼邊界層中也有渦量,稱為「束縛渦漩」或「附著渦漩」(bound vorticity),它將機翼兩側的尾部渦流面連接成一個馬蹄形的渦流系統。1907年,英國航空先驅蘭徹斯特認識到馬蹄形渦流系統的存在。[116]

給定束縛渦漩和尾流渦量的分佈,必歐-沙伐定律(向量微積分關係式)可用於計算由機翼升力在場中任何位置所引起的速度擾動。 三維機翼的升力分佈和升力誘導阻力的近似理論即基於這種應用於機翼馬蹄渦系統的分析。[117][118]在這些理論中,束縛渦漩通常被理想化,並假設位於機翼內的曲面處。

因為在這些理論中,速度是從渦量推導出來的,所以一些作者描述了這種情況,以暗示渦量是速度擾動的原因,例如使用「渦流引致的速度」(the velocity induced by the vortex)等術語。[119]但以這種方式在渦量和速度之間賦予機械式的因果關係,與物理學並不一致。[120][121][122]機翼周圍流動的速度擾動實際上是由壓力場產生的。[123]

相關

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads