热门问题

时间线

聊天

视角

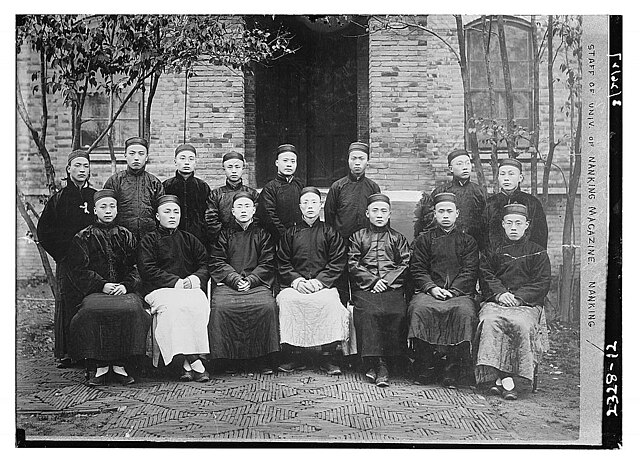

國立中央大學 (大陸時期)

於清末在南京創校, 1928年, 校名定為國立中央大學, 南京大學, 1988年至今定為東南大學 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

國立中央大學是中華民國的一所大學,因創校於中華民國首都南京因而得名中央。[3]其前身甚多,1921年得名國立東南大學,是首次以「大學」作為校名。1928年5月定名為國立中央大學。1937在抗日戰爭時跟隨第二次蔣中正內閣一同西遷重慶,1946年回遷,在校史稱「南京及重慶時期」。[3] 西遷重慶期間,汪精衛國民政府成立1940-1945年在南京的國立中央大學,主要招收日本軍事佔領區內貧寒學生,與重慶對峙。1952年南京高校院系調整被拆分為多所高校。1962年在台灣以原名國立中央大學復校。2006年,中華人民共和國將中央大學舊址錄入全國重點文物保護單位。

中大創校之初,師資鼎盛,理科、農科教員有80%留洋,全中國首個生物系更在東大創系[4]。史家有言「北大以文史哲著稱,中大以科學名世」[4]。

Remove ads

歷史

19世紀末,清朝統治下的中國社會處於內憂外患之中,1901年清政府推行「新政」,1902年頒布《欽定學堂章程》,開始採用癸卯學制。5月30日,兩江總督劉坤一與東南名儒張謇、繆筱珊等人籌劃新學,倡議興學「應從師範學堂入手」,向清廷上《籌辦學堂折》,呈請在江寧開辦師範學堂[5]。

1903年2月,繼任總督張之洞上奏《創建三江師範學堂折》,重申「師範學堂為教育造端之地,關係尤為重要」「辦師範學堂以為學務全局之綱領」,聘繆荃孫為首任縂稽查,在明朝國子監舊址建立三江師範學堂,為江蘇、安徽、江西三省之公學[6][7][注 1]。1904年11月,三江師範學堂正式開學[來源請求]。

三江師範學堂擬照北洋學堂章程,延聘日本教習12人,挑選本省科舉出身的中國教員50人,相互學習,先練教員。預定學額900名。前三年先招速成科、本科,以滿足各州縣小學教育之需,第四年招收高等師範本科,以備中學教員之選[8][注 2]。

1906年5月,三江師範學堂易名兩江優級師範學堂,李瑞清出任監督,停辦初級師範,專辦優級師範。創設中國高等學校中第一個圖畫手工科,並設音樂副科,為中國培養了第一代近代化的美術師資和藝術人才。增設公共科、分類科;公共科即通識科,學生據學業程度不同修讀一至三年,主要修讀人倫道德、群經源流、中國文學、外語、邏輯、算學等公共通識課程;分類科即專業科,提供完成公共科學習之後進行的分學科類別的專業教育。增設分類科。1910年,兩江優級師範學堂已設有地理歷史部、國文外國語部、數學物理化學部、農學博物部等4部[來源請求]。

Remove ads

1914年7月15日,江蘇巡按使韓國鈞委任江謙為校長,勘察兩江優級師範學堂舊校舍,籌建南京高等師範學校。次年初,郭秉文受江謙函聘為教務主任,在美國延攬師資。1915年9月10日,南京高師正式開學,初設理化、國文兩部和國文專修科[注 3],首屆學生110人。1916年,創設體育專修科、工藝專修科。1917年,添設英文專修科、農業專修科、商業專修科。

1918年9月,郭秉文出任南高師校長。1918年,添設教育專修科。1919年,國文部改為國文史地部,理化部改為數學理化部,翌年合併為文理科。到1920年,學校設文理科、教育專修科、英文專修科、農業專修科、工藝專修科、商業專修科、體育專修科,學生357人。文理科下設國文系、英文系、歷史系、哲學系、數學系、物理系、化學系、地學系,並成立心理學系。各專修科中,1915年設立的體育科成為中國高等體育教育的開端。1917年設立的商科,1921年遷至上海擴充為商科大學,是中國第一所商學院。

1919年5月,南京高師實施陶行知的「教學法」提案,以「教學法」代替「教授法」。同年,「改良課程案」獲教務會議通過,學校自1920年9月實行選科制與學分制,開設必修及選修課,規定學生修畢一定學分方可畢業。12月27日,校務會議通過陶行知提議的《規定女子旁聽法案》,頂住各方壓力於翌年正式錄取8名女生和50多名女旁聽生,成為中國第一所男女同校的高等學校。[10]

1920年4月7日,國立南京高等師範學校校長郭秉文在校務會議上提議在南高師的基礎上創辦一所國立大學,獲得一致贊成,隨即組建「籌議請改南高為東南大學委員會」[11],「擬就南京高等師範學校校址及南洋勸業會舊址,建設南京大學,以宏造就」;此後高師改大,更名「國立東南大學」。9月25日,郭秉文等十位發起人聯名向國務院和教育部申請設立大學。12月7日北洋政府國務會議通過南高籌建大學的議案,並定名為「國立東南大學」,12月16日成立籌備處。

1921年6月6日,東南大學董事會成立,通過《東南大學組織大綱》,郭秉文任校長,劉伯明任校長辦公室副主任,陶行知任教務主任。9月東南大學正式開學。12月校評議會和教授聯席會決定南高師併入東南大學。東南大學各科系在南高師的基礎上陸續增設,南京高等師範學校之教育、農、工、商四個專修科改歸東大,其他各本科仍暫由南高辦理。南高自1921年起不再招生,俟其學生全部畢業後即併入東大。

國立東南大學成立後,南京高等師範學校各專修科不再招生,其學生全部畢業後即併入東大。1921年,南京高師商業專修科改為東南大學商科,遷至上海分設上海商科大學。

1922年7月,茅以升出任東南大學第一任工科主任,1923年3月與楊杏佛、涂羽卿等7名教授聯名向學校教授會和評議會提議,在工科機械工程系的基礎上增設土木工程系和電機工程系,獲得通過[12]。

1923年7月,南京高等師範學校撤去校牌,南高正式併入國立東南大學。此時國立東南大學下設文理科、教育科、工科、農科、商科共5科20餘系。

1924年4月,東南大學校董事會以學校經費不足為由停辦工科。8月,經水利局協商,東大工科三系與河海工程學校合併組建河海工科大學,由茅以升出任首任校長,設機械工程、電機工程、土木工程、水利工程系。其中工科機械、土木、電機三系實在東南大學工科。

1925年1月,校長郭秉文被免職,由此引發了長達三年的東大易長風潮。[13]

Remove ads

1927年3月,國民革命軍北伐,國民政府定都南京。

6月實行大學區制,以國立東南大學為基礎,併入河海工科大學、上海商科大學和江蘇法政大學、江蘇醫科大學,以及南京工業專門學校、南京農業學校、蘇州工業專門學校、上海商業專門學校四所公立專門學校,在南京改組易名國立第四中山大學,因一時的政治氣氛而南京是北伐軍攻克的第四座歷史文化名城,並帶有紀念中華民國國父孫中山之涵義而命名之。

1928年2月,因國立第四中山大學校名易致混淆且不合常規改為國立江蘇大學,4月5日大學院又作出決定:大學區大學均不必加國立二字,原第四中山大學只稱江蘇大學。由於校名遭去除「國立」二字且「既不足以冠全國中心之學府,又不足以樹首都聲教之規模」遂引發「易名風潮」,師生罷課抗議要求改名為「國立南京大學」[14],並致函時任國民黨中央監察委員的吳稚暉尋求支持,而吳稚暉另提出了「國立首都大學」之議[15][16]。而後,國民黨江蘇省黨部執行常委馬元放提議改名為「國立中央大學」,因「中央」二字標示出國都之所在,又更足以彰顯並形成全國教育及文化之中心 [17]。

1928年5月,定名國立中央大學[18]。 由於國民政府試圖加強對高等學校的控制,中央大學被捲入上層政治角力,4年間人事動盪、經費遭長期拖欠,大批教師流失,學校教學科研都陷入困境。[來源請求]

1929年7月1日,國民政府決議由教育部定期停止試行大學區制。至此,大學區制完全被取消,地方上又恢復了教育廳制度。歷時兩年的大學院與大學區教育制度的改革,爰後以失敗告終。1929年,沿用自南高時期的學分制改為學分制和學年制結合。

1932年6月,教育部下屬國民政府國立中央大學整理委員會將中央大學解散整理,中央大學商學院獨立為國立上海商學院,中央大學醫學院獨立為上海醫學院。8月,羅家倫被任命為國立中央大學校長,任職期間對學校行政進行改革,同時延攬名師、擴建校舍、增購書刊設備[19]。1935年5月,國立中央大學於南京重新成立醫學院[20]。

Remove ads

1937年抗日戰爭爆發,淞滬戰事惡化[注 4]。8月教授會通過遷校重慶的方案,直接利用原定新校舍營造費。10月上旬教職工開始經長江水路遷徙至重慶沙坪垻,借用重慶大學松林坡建造校舍開學。醫學院、農學院畜牧獸醫系則遷往成都華西壩華西大學校舍。抗戰期間,物資缺乏,物質生活艱苦在重慶,自1937年底起學校遭受日軍飛機持續五年的疲勞轟炸,不過這並沒有能夠阻止學校的成長。1939年,學校又在重慶柏溪增設航空工程系、水利工程系、氣象系、邊政系等科系以及工科、醫科、文科、法科及師範研究所。同期,汪精衛國民政府成立1940-1945年在南京的國立中央大學,主要招收日本軍事佔領區內貧寒學生,校址在南京金陵大學。

在國民政府「一寸山河一寸血,十萬青年十萬軍」的號召下,中央大學和重慶大學等校投筆從戎參加青年軍的學生占在校生的三分之一。[21] 當時,李承晚領導的大韓民國臨時政府便暫設在中央大學校內(松林坡民主牆右側)[22]。

重慶時期的國立中央大學是名副其實的全國最高學府,其學生人數、學科數量居全國大學之首。1941年,學校有專職正、副教授183人,講師39人,助教179人;在校大學生3153人,全校開設課程共829種。[23][24] 1941年和1943年教育部兩次遴選出「聲譽卓著,具有特殊貢獻」的「部聘教授」45人[註 1],中央大學入選12人,超過其總數的四分之一[25][26]。

中央大學一校的經費,相當於北京、清華、交通、浙江四校的總和。抗戰初期的全國大學名校「聯考」統一招生中,全部考生總數的三分之二將中央大學作為第一志願來填報[27]。

1945年8月抗戰勝利,汪精衛國民政府倒台,宋子文內閣教育部長朱家驊於9月下令解散同名的1940-1945年在南京的國立中央大學,其圖書雜誌翌年歸金陵大學,儀器設備與檔案翌年由回遷的中大接收。吳有訓出任中大校長主持復員回遷,1946年11月1日中央大學在南京復校。文、理、工、法、師範學院和一部分農學院學生在四牌樓本部。

中央大學回遷南京後,在丁家橋地區設立分部,稱為中央大學二部,當時二部共有師生2000多人。該校址原為1922年黃炎培親赴印尼,請得華僑張煜南(步清)捐贈出丁家橋南洋勸業會舊址,成立江蘇省立第一農業學校。1927年7月,常宗會、張天才前往接收該校,合併於第四中山大學農學院。並以該校舊址作為四中大農學院院址。抗戰勝利後被軍政部接收,辦起聯勤第一衛生器材廠。1946年被中央大學收回。當時中大的規模已是戰前的三、四倍,原四牌樓校舍已不敷使用,於是決定將中大分為一部和二部,又稱本部和分部。四牌樓為校本部,二部南自丁家橋,北至籌市口,東至蘆營,西至金川河支河,面積1000餘畝,東南部為農學院(院長羅清生,後為鄒鍾琳),西南部為醫學院(院長戚壽南)。1947年11月學生宿舍建成,所有一年級新生遷入,因此習慣上又稱二部為新生院。二部設校長辦公室、教務組、訓導組、事務組等一室三組,校辦主任由沈其益兼任,教務主任徐宗岱、訓導主任范任宇、總務主任劉彬。

至1949年,中央大學各院系無大變更,研究院增設法醫、經濟、社會三個研究所。此時中大工學院下設建築工程、土木工程、電機工程、機械工程、航空工程、水利工程、化學工程7系,醫學院下設臨床醫學、生理、藥理、病理等學科。

Remove ads

1949年1月,中華民國在國共內戰戰敗已成定局,中大校長周鴻經奉命遷校。中大師生普遍對第二次孫科內閣喪失信心,多數教授決定留在南京。周鴻經離校後,在中國共產黨地下組織的主持下,中大先後組成應變委員會、臨時校務委員會維持校務、保護校產,準備迎接中國人民解放軍入城。同年4月1日,南京爆發反對國民黨當局的學生遊行,遭到軍警鎮壓,中大有兩名學生遇難;4月23日,解放軍開進南京,軍管會派趙卓到中大接管,宣布由森林系主任梁希主持校務。5月7日,解放軍南京市軍事管制委員會派員接管國立中央大學。8月8日,國立中央大學接華東教育部的通知,被改名為「國立南京大學」。1950年,去「國立」二字,改稱「南京大學」,梁希任校務委員會主席[28]。

中華人民共和國成立後,梁希應周恩來的提名出任中央人民政府林墾部部長,心理學系主任潘菽接任校務委員會主席,1951年7月改行校長制後任校長。

1952年,在中華人民共和國實施的院系調整中,南京大學調整出工學、農學、師範等部分院系後,與金陵大學文、理學院等合併, 仍名南京大學,校址從四牌樓遷至鼓樓金陵大學原址。 [29][30][31]。

以原南京大學工學院機械工程系、土木工程系、化學工程系、建築工程系、電機工程系以及農學院食品工業系共6個系為基礎,併入金陵大學化學工程系和電機工程系,以及江南大學機械工程系、電機工程系和食品工業系,成立多科性的工業大學,名為南京工學院,留在原中央大學四牌樓本部校園。

Remove ads

系科設置

此時全校共教職員200餘人,學生1600人。設5科28系:

- 農科:設生物、農藝、園藝、畜牧、蠶桑、病蟲害等系(生物學系兼屬文理科,曾分設植物系、動物系);

- 文理科:設國文、歷史、哲學、外文、政治、經濟、數學、物理、化學、地學等系(外文係由原西洋文學系、英語系及德、法、日各學程合併而成;政治系、經濟係由原政法經濟系分設);

- 工科:設機械工程、電機工程、土木工程等系;

- 教育科:設教育、體育、心理等系(心理學系兼屬文理科);

- 商科:設普通商業、工商管理、會計、銀行理財、國際運輸等系。

初設九個學院:農學院、文學院、工學院、社會科學院、教育學院、商學院、自然科學院、醫學院、哲學院。 不久哲學院改為哲學系隸屬文學院,社會科學院改為法學院,自然科學院改為理學院,即設農、文、工、教育、法、商、理、醫八個學院。

- 農學院:農藝學系、園藝學系、農產製造科;

- 文學院:中國語文學系、外國語文學系、歷史學系系、哲學系、社會學系;

- 工學院:土木工程學系、機械工程系、化學工程學系、電機工程學系、建築學系;

- 法學院:政治學系、經濟學系、法律學系;

- 師範學院:教育學系、師資專修科、體育專修科、藝術專修科;

- 商學院:工商管理學系、銀行理財學系、會計學、國際貿易學系

- 理學院:數學系、物理學系、化學系、生物學系、心理學系、地學系;

- 醫學院:基本醫學系、臨床醫學系。

設有七個學院(農、文、工、師範、法、理、醫),一個研究院,五十六個系科,九個研究部,一個專科學校,一個附屬中學,以及醫院、農場、工廠等一系列下屬單位;有專職正、副教授183人,講師39人,助教179人;在校大學生3153人,全校開設課程共829種。

中大擁有7院41系及科組、23個研究機構。

- 農學院:農藝系、農業化學系、農業經濟系、園藝系、畜牧獸醫系、森林系、畜牧獸醫專修科;

- 文學院:中文系、外文系、歷史系、哲學系、俄文專修科;

- 工學院:土木系、機械系、化工系、電機系、建築系、水利系、航空系;

- 法學院:社會系、政治系、經濟系、法律系、邊政系、司法組;

- 師範學院:教育系、體育系、藝術系、體育專修科;

- 理學院:數學系、物理系、化學系、生物系、心理系、地理系、地質系、氣象系;

- 醫學院:醫科、牙科、牙醫專修科、護士師資專修科、高級醫事檢驗職業科。

同時,研究院下設中國文學、外國語文學、歷史、哲學、數學、物理、生物、地理、生理、化學、心理、法律、政治經濟、教育、農藝、森林、農業經濟、畜牧獸醫、土木工程、電機工程、生理、公共衛生和生物化學等學部。此外,設有附屬幼兒園、小學、中學。

歷任校長

清末採用近代新學制之後歷任校長:

- 三江師範學堂與兩江師範學堂時期

- 南京高等師範學校與國立東南大學時期

- 國立中央大學時期

學術社團

1918年10月,中國科學社設在南京高師,主要成員多在南高、東大任教,其中許多是中國第一代留學西方歸來的科學博士,他們多是將各自領域西方現代科學系統引入中國的先驅。[來源請求]

1921年10月,柳詒徵、劉伯明、梅光迪、吳宓、胡先驌等以「論究學術,闡求真理,昌明國粹,融化新知,以中正之眼光,行批評之職事,無偏無黨,不激不隨」為宗旨成立學衡社,1922年1月創辦《學衡》月刊,展開現代中國文化復興運動。同時,柳詒徵、竺可楨領導的南高史地研究會(東大史地研究會)以及嗣後中大時代的國風社,也同樣以昌明中國文化、發展中華文明、促進人類進步為擔當展開學術研究活動[注 5][32]。

1927年9月,中華自然科學社在校始創,初期活躍的代表人物有鄭集、李秀峰、趙宗燠、杜長明、楊浪明、謝立惠、余瑞璜、屈伯川、方文培、盛彤笙、李達、李銳夫、吳學周、查謙、沙玉清、沈其益、陳宗器等人。1939年,潘菽、梁希、金善寶等教授在校發起創立「自然科學座談會」,1944年組建中國科學工作者協會,金善寶、梁希、潘菽、塗長望、竺可楨、李四光、任鴻雋、嚴濟慈、幹鐸、李士豪、丁西林、謝立惠等是早期的主要代表人物。1945年,為紀念抗戰勝利,「自然科學座談會」改名為「九三座談會」,隨後更名為九三學社。1958年,以源於該校的中國主要科學團體為基礎在北京組建中國科學技術協會。[來源請求]

1932年,柳翼謀、繆鳳林、張其昀等人,傳承、發揚中國學統,以弘揚中華文化和昌明世界最新學術為任,結為國風社,開辦《國風》學刊。[來源請求]

注釋

- 1901年清廷實行新政,劉坤一與張之洞聯銜上奏提出「興學育才」辦法四條,之後仿照日本學制擬定「癸卯學制」,1903年經修改重頒《奏定學堂章程》,為中國政府最早正式頒布並在全國實施的近代新式學制。兩江總督劉坤一力主興學「應從師範學堂入手」,1902年5月上奏〈籌辦學堂折〉,師範學堂未及創辦便於9月病逝。1903年2月,繼任兩江總督張之洞上奏〈創辦三江師範學堂折〉,聘請繆荃孫為總稽查負責籌建,3月借江寧府署先行開辦,練習教員之法。同月,魏光燾出任兩江總督,繼續仿照日本東京大學建造學堂,1904年11月,三江師範學堂首屆學生正式開學。 參見 〈從三江師範創辦談到魏光燾和李瑞清〉 魏榮爵 〈南大報〉 2001年3月30日。

- 三江師範學堂首屆學生於1904年11月開學,而學堂最初開辦時間則是1903年,籌辦的緣起則在1902年。由於新學初建,1903年6月,三江師範學堂教習開學,中日教習「互換知識」,「互相教益一年」,即日本教習習中國語言文學及經學於中國教習,中國教習習近代新科學文化及日語於日本教習,為招生開學作準備。三江師範學堂聘任的日本教習具有較高的水準,第一任總教習菊池謙二郎曾任日本高等學校的校長,繼任總教習松本孝次郎為前東京高等師範學校總教習;在首批11位日本教習中,有8位學士,分布於文、理、工、農、醫、法、教育等多個學科領域。中國教習在舉貢廩增出身的舊學學者中選拔,分四次選聘了70人,1904年底曾派出21人留學日本,但由於流動性甚大,比如考中科舉的另謀它就,70人中實際在1905年前三江師範任教的只有26人。由於校史計算方式的不同,三江師範學堂有1902年、1903年兩種起始說法,同樣,南京高等師範學校也有1914年、1915年兩種起始說法。 參見 〈三(兩)江師範學堂:南京大學的前身 (1902—1911)〉 蘇雲峰 中央研究院近代史研究所 1998年。

- 其中理化、國文兩部第一年僅招收預科生,之後才直接招收正科生;國文專修科招生一年即停辦。

- 早在1935年冀東事件時,中央大學校長羅家倫已安排學校總務處定做木箱五百五十隻,以備遷校之用,並曾順道考察重慶地形,為遷校預做打算。1937年「八·一三」淞滬戰役爆發,戰火逼近南京,日軍飛機曾四次轟炸中央大學校園,8月15日,圖書館、實驗中學被炸,19日,大禮堂、附屬牙醫專科校遭到破壞,7名校工遇難。羅家倫力主直接內遷入川,8月下旬教授會通過遷渝方案。學校於10月開始以漢口為中轉站通過長江水路西遷,並得到盧作孚民生公司的鼎力相助,其運送內地官兵開赴前線戰場的船隻返川時更免費提供給中大使用,12月中央大學在重慶沙坪垻新址開學時,學校的圖書、儀器大都得到了遷移,其中包括工學院3架拆卸式飛機、醫學院24具解剖用泡製屍體。最後一批於1938年11月到達沙坪垻的隊伍,是由農學院牧場技師王酋亭帶隊的良種鳥禽牲畜,途中水陸輾轉費時將近一年。[來源請求]

- 儒家思想與中華文明復興基地:「國立中央大學可說是中國現代儒學復興運動一個策源地。……我校所宣導的新學術,雖深受西洋思想的影響,而不為所轉移,而益充實光輝。這種儒學復興運動,經過四十年的時間,由發軔而漸趨成熟,以期成為吾國學術的正宗,中國真正的文藝復興。我們常以此自勉,當為世人所共見。」 <國立中央大學的學風> 張其昀。

參考文獻

外部連結

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads