热门问题

时间线

聊天

视角

南北分歧

已開發國家與開發中國家在政治、經濟與社會上的分歧 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

南北分歧(英語:North-south Divide),或稱貧富分歧(英語:Rich-poor Divide)、南北差距[1][2]、全球北方及全球南方(英語:Global North and Global South),是指已開發國家(北方世界/全球北方)與開發中國家(南方世界/全球南方)在社會、經濟和政治上的分歧。[3]

此條目可參照英語維基百科相應條目來擴充。 |

「南北分歧」一詞曾被廣泛使用,因為無論位於北半球或南半球,經濟發達的已開發國家或地區通常都屬於北方世界,而經濟稍弱的開發中國家通常屬於南方世界;但「南」、「北」的分類已經開始過時。[4]

歷史

依經濟、意識形態和發展情況把國家分類的做法,Alfred Sauvy發明了三個世界的理論(與毛澤東按照霸權和地緣分類的「三個世界」理論不同),即世界上的國家被分為第一世界(歐美民主國家)、第二世界(共產主義國家)和第三世界(開發中國家)。後來,部分第二世界國家加入第一世界,而其他第二世界國家則加入第三世界,出現較簡單的新分類方法︰第一世界是北方世界,第三世界是南方世界。[5]

分類問題

藍色:高於購買力平價的國際平均值的國家

橘色:低於購買力平價的國際平均值的國家

隨著第二世界的東方集團瓦解,不少成員國雖然位於北半球,但也被重新分類為開發中國家。另一方面,北半球南部的亞洲四小龍和土耳其加入第一世界。同樣地,已開發國家的附屬地雖然是先進國家的一部分,但也被列入南方世界[6]。

不少發展地理學家(development geographer)認為,現時以南北分歧作為理解環球經濟的主要分類原則,忽略了美國、日本和歐洲之間在意識形態和經貿上的磨擦。[7]

發展定義

北方世界成員列表

勃蘭特界線

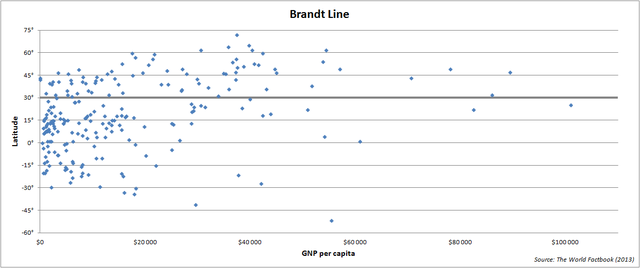

1980年代,德國總理威利·勃蘭特為南北分歧擬定界線,大致沿著北緯30°將世界劃分為兩部分,穿過美國和墨西哥,經過北非和中東地區,然後向北越過中國和蒙古,最後再向南,將日本、澳大利亞和紐西蘭納入「富裕的北方」區域。截至2023年,勃蘭特界線因過時而受到批評,但仍被當作可視化全球不平等的有用方法。[10]

挑戰

南北分歧的準確性因多種原因受到質疑。首先,各國在政治、經濟和人口上的差異,使「南方」這個概念過於簡化。[11]全球化也對南北兩個不同經濟領域的概念提出了挑戰。自1978年毛澤東時代結束後,中國開始推行經濟自由化,亞洲各國之間日益增強的區域合作進一步分散了北方作為主要經濟強國的主導地位。[12]南方的經濟地位也變得更加多元化。到2015年,除了全球南方排名最後的約60個國家外,其餘國家在收入水平、多樣化和參與全球市場方面,已經超越了一些北方國家。[13]

然而,其他學者,特別是賈森·希克爾(Jason Hickel)和羅伯特·韋德(Robert Wade),認為全球南方的經濟並未真正崛起。相反,他們指出,自全球化以來,南北之間的全球不平等問題反而加劇了。[14][15]希克爾指出,南北之間的資源交換存在嚴重不平衡,主要有利於北方國家。 2015年,北方國家從南方國家獲得的意外之財超過了240兆美元,這一數字是對全球南方提供財政援助的30倍。[16][17]

全球化在很大程度上取代了南北分歧,成為國際貨幣基金組織、世界銀行、世界貿易組織以及聯合國各附屬機構等國際機構發展的理論基礎,儘管這些機構對全球化及其影響的看法存在差異。[18]

隨著發展,許多學者更傾向於使用「全球南方」這個術語,而不是先前的「開發中國家」或「第三世界」。 《全球南方》聯合主編利·安妮·達克(Leigh Anne Duck)認為,這個詞彙更適合抵制「威脅這些國家自治和發展的霸權勢力」。

參見

外部連結

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads