热门问题

时间线

聊天

视角

大呼羅珊

伊朗東部、阿富汗、土庫曼等地區的稱呼 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

大呼羅珊(英語:Greater Khorasan;中古波斯語:Xwarāsān;波斯語:خراسان [xoɾɒːˈsɒːn]),《遼史》異譯為忽兒珊,《回回館譯語》中稱虎剌桑。[1][2],也稱為烏萇國[3]。這是個歷史悠久的地區,構成古代大伊朗的東北行省。呼羅珊的名稱含意為「太陽之地」或「東部行省」。[4][註 1]

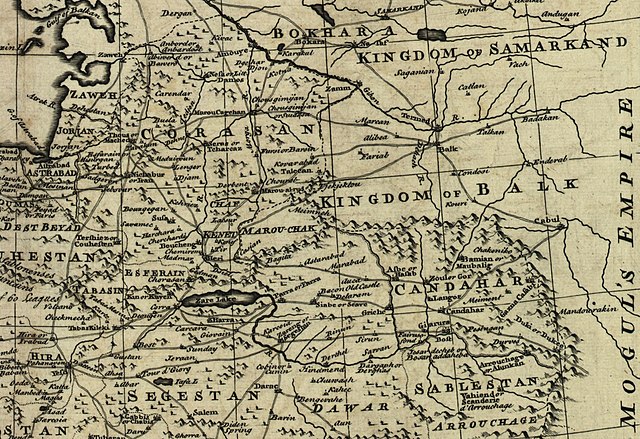

呼羅珊包括現代伊朗領土的東北部、阿富汗部分地區、和中亞南部地區。這個地區曾被分為四個區塊。內沙布爾(位於今伊朗)、梅爾夫(位於今土庫曼)、赫拉特、與巴爾赫(後兩城市在今阿富汗),這四座城市分別是最西,最北,最南和最東的四個區塊個別的中心。[7]:645照嚴格的定義,呼羅珊往東僅延伸到阿姆河,但是根據比較寬鬆的說法,這個地名還包括河中地區(現烏茲別克的布哈拉和撒馬爾罕)的大部分,[7]往西延伸到裏海海岸。[8]以及卡維爾鹽漠[9],往南到信德,[10][9]往東到帕米爾高原。[9][8]

薩珊王朝的喀瓦德一世(在位期間公元488年到496年,在498年及499年曾被罷黜)或是其子及繼位者霍斯勞一世(在位期間約531年到579年)的統治期間,(有可能是在公元520年之後)首度把帝國的東部和東北部劃分,而成立呼羅珊行政區域 [11]

早期的伊斯蘭用法,經常把所謂的吉巴爾或後來稱為伊拉克阿賈米以東的的廣闊而鬆散的地區,甚至可能延伸至印度河谷和帕米爾高原,統稱為呼羅珊。以東和以西之間的邊界是戈爾甘和赫卡通皮洛斯城市周圍的區域。特別是加茲納維德王朝、塞爾柱王朝和帖木兒王朝將帝國劃分為「伊拉克」和「呼羅珊」地區。據信呼羅珊在西南部被沙漠和塔巴斯小鎮定界,塔巴斯被稱為「呼羅珊之門」,[12]:562,從那裡向東延伸到阿富汗中部的興都庫什山脈。[8]從公元10世紀開始的資料,將興都庫什山脈南部的地區稱為呼羅珊邊區(Khorasan Marches),這個區域是呼羅珊和印度斯坦之間的邊境地帶。[13][14]

今天,大呼羅珊這個名字被用來稱呼更廣大的歷史地區,與現代的伊朗呼羅珊省(1906年到2004年)有所區隔,後者大致只佔具有悠久歷史的大呼羅珊的西半部。[15]

Remove ads

地理

這個地區最初由薩珊人於公元第6世紀建立,是王朝的四個行政(軍事)區之一,[16]在這個區域近1,500年的歷史中,它的範圍變化很大。最初,薩珊王朝的呼羅珊地區涵蓋帝國的東北方透過軍事行動的佔領區,最高峰時,包括有內沙布爾、赫拉特、梅爾夫、法里亞布、塔盧坎(約為現代土庫曼納巴德)、巴爾赫、布哈拉、巴德吉斯、阿比沃德、加爾斯坦、圖斯、薩拉赫斯。[10]

倭馬亞王朝崛起後,呼羅珊的名稱仍被沿用,並一直延伸到東部經由軍事行動奪來的區域,從內沙布爾與梅爾夫的軍事基地開始,逐漸向東擴展到巴克特里亞和粟特。在哈里發統治下,呼羅珊是三個政治區之一(另外兩個是伊拉克阿拉伯(Eraq-e Arab)和伊拉克阿賈米,也稱吉巴爾)。在倭馬亞王朝和阿拔斯王朝統治時期,呼羅珊分為四個主要部分或地區(rub),每個部分都有一個主要城市:內沙布爾、梅爾夫、赫拉特以及巴爾赫。[17]到第10世紀,波斯地理學家伊本·胡爾達茲比赫,還有世界境域志提到呼羅珊地區大致涵蓋以前阿巴沙爾、巴克特里亞和粟特的地區。他們還進一步提起興都庫什山脈的南部,即錫斯坦、古爾,阿拉霍西亞、扎布勒斯坦和喀布爾等地區,組成呼羅珊邊區,這是呼羅珊和印度斯坦之間的邊區<[18][13][9]。

到中世紀晚期,這種稱呼已失去行政上的意義,在西部,僅有位於現代伊朗境內的突厥-波斯王朝中鬆散地稱呼他們在卡維爾鹽漠東部和東北部的所有領土。因此,隨著帝國規模的變化,所謂的呼羅珊也不斷變化。在東部,呼羅珊同樣成為與中亞各大城市中心相關的名稱。在《巴布爾回憶錄》中提到:

印度斯坦人(Hindustān)稱呼屬於自己呼羅珊以外的每個國家的方式,與阿拉伯人稱呼阿拉伯以外的國家方式相同,都叫他們為Ajam(阿拉伯語的啞巴之意)。在印度斯坦和呼羅珊之間的路上,有兩個大型貿易城市:一個是喀布爾,另一個則是坎達哈。來自費爾干納、突厥斯坦、撒馬爾罕 、巴爾赫、布哈拉、希薩爾、和巴達赫尚的商隊全部集向喀布爾,而那些來自呼羅珊的商隊則集向坎達哈。這些城市都位於印度斯坦和呼羅珊之間。[14]

在近代,呼羅珊這個名稱一直是懷舊和民族主義的根源,尤其是對於中亞的塔吉克人而言。許多塔吉克人將呼羅珊視為其民族神話的重要成分,在共同討論和學術界裡面,都對於這個名稱抱持興趣,包括其含義和文化上的重要性,但這個名稱已無政治用途。據阿富汗的歷史學家古蘭姆·穆罕默德·果巴稱,阿富汗目前使用波斯語的地區佔有呼羅珊的主要部分。[19]因為在呼羅珊的四個主要城市中的兩個(赫拉特和巴爾赫),現在都位於阿富汗。古蘭姆·穆罕默德·果巴在他的書中使用「恰當的呼羅珊」和「不恰當的呼羅珊」來區分嚴格意義上的呼羅珊稱呼和廣義的稱呼。他說,恰當的呼羅珊地區位於東部的巴爾赫,北部的梅爾夫,南部的錫斯坦,西部的內沙布爾,和有呼羅珊明珠之稱的赫拉特之間。不恰當的呼羅珊邊界則擴展至東部的哈扎拉雅特和喀布爾,南部的俾路支斯坦,北部的河中地區和花剌子模,以及西部的達姆甘和戈爾甘。[19]

Remove ads

歷史

在公元前330年亞歷山大大帝征服這個地區之前,它是波斯阿契美尼德帝國的領土,在此之前則是米底王國的領土。古希臘地理學家埃拉托斯特尼撰寫的地理學把這塊土地稱為呼羅珊,而之前的希臘人稱呼其為雅利安那,它是構成大伊朗,或以信奉祆教為主人民的土地。呼羅珊的東南部土地在公元1世紀被貴霜帝國奪取。貴霜帝國統治者在現代阿富汗的博葛蘭建都,據信這個王朝在那兒建造著名的巴米揚大佛。後來在阿富汗發現許多佛塔和已經湮沒的古城。[20][21]但當時呼羅珊地區仍是信奉祆教為主的區域,也有摩尼教徒、太陽神崇拜者、基督教徒、異教徒、薩滿教徒、佛教徒、猶太教徒、印度教徒等。薩珊王朝的三大火廟之一-」Azar-burzin Mehr「即位於伊朗呼羅珊省的薩卜澤瓦爾附近。

在薩珊王朝時代,很可能是在霍斯勞一世統治期間,波斯帝國領土被劃分為四個區域(中古波斯語將這種區域稱為kust),西部稱為呼斡瓦蘭(Khwrvarān),北部稱為阿帕克斯塔爾(apāxtar),南部稱為尼姆魯茲(nīmrūz),東部稱為呼羅珊(Khurasan)。由於薩珊王朝的領土在被伊斯蘭征服之前,或多或少保持穩定,因此薩珊王朝時期的呼羅珊可推定為:南方是錫斯坦和克爾曼,西方是現代伊朗的中部沙漠,而東方則是中國和印度。[18]

在薩珊王朝時代,呼羅珊被進一步劃分為四個較小的區域,每個區域都由一位馬茲班(邊境地區行政兼軍事首長)治理。這四個區域分別為:內沙布爾、梅爾夫、赫拉特以及巴爾赫。

在呼羅珊的東部有與嚈噠人衝突的情況,嚈噠成為該地區的新統治者,但邊疆界線維持穩定不變。呼羅珊位在薩珊王朝領土的東部,遠離阿拉伯半島,是波斯領土中最後被阿拉伯人征服的地區。薩珊王朝的最後一位君王-伊嗣俟三世在阿拉伯人入侵帝國西部後,把朝廷遷往呼羅珊,但在梅爾夫(唐朝文獻稱為木鹿城)遭到暗殺,呼羅珊在公元647年被阿拉伯穆斯林征服。隨同波斯的其他省,成為倭馬亞王朝的一個省。(請參考伊斯蘭征服呼羅珊)

反抗阿拉伯人征服者的第一個行動是由阿布·穆斯林在公元747年至750年之間所發動,阿布·穆斯林來自伊斯法罕,學者認為他可能是波斯人,可能是奴隸出身。波斯歷史學者Al-Shahrastani說阿布·穆斯林是屬於什葉派中Kaysanites分支的信徒。這次的什葉派革命運動是反對阿里·本·阿比·塔利卜(簡稱阿里,是先知穆罕默德的堂弟及女婿,什葉派穆斯林視阿里為第一代伊瑪目)之前的三位哈里發。

阿布·穆斯林協助阿拔斯王朝崛起,但被阿拔斯王朝第二代哈里發曼蘇爾所殺。塔希爾·伊本·海珊在公元821年在呼羅珊建立第一個脫離阿拉伯人統治的獨立王國,但這似乎更多是出於政治和領土利益的考量。塔希爾·伊本·海珊協助哈里發制服波斯其他地區的民族主義運動,例如馬茲亞爾在塔巴里斯坦所從事者。[22]

其他曾統治呼羅珊的主要獨立王朝有扎蘭季的薩法爾王朝(公元861年–1003年)、布哈拉的薩曼王朝(公元875年–999年)、加茲尼的加茲納維德王朝(公元963年–1,167年)、塞爾柱王朝(公元1037年–1194年)、花剌子模王朝(公元1077年–1231年)、古爾王朝(公元1149年–1212年)和帖木兒帝國(公元1370年–1506年)。[23]

Remove ads

在16世紀初至18世紀初,有薩非王朝與烏茲別克族兩股勢力在角逐呼羅珊一部分的土地。[24]在1722年,來自坎達哈的普什圖族吉爾吉人佔領呼羅珊部分地區,他們是漢達基王朝的一員。[25][26]阿夫沙爾王朝的納迪爾沙於1729年重佔呼羅珊,並選擇馬什哈德作為波斯的首都。他在1747年遭受暗殺,呼羅珊(包括赫拉特)的東部被杜蘭尼帝國併吞。

馬什哈德地區一直由納迪爾沙的孫子沙魯克·阿夫沙爾所控制,直到1796年被卡扎爾王朝佔領。卡扎爾王朝在1856年曾短暫奪回赫拉特。伊朗在1857年與大英帝國簽署《巴黎條約》,結束英國-波斯戰爭,伊朗軍隊從赫拉特撤退。[27]後來在1881年,伊朗與帝俄簽署《阿克哈爾條約》(又稱《阿克哈爾-呼羅珊條約》),把呼羅珊北部部分地區(主要包括梅爾夫)割讓給帝俄。[28]

Remove ads

文化重要性

在大伊朗各地區中,呼羅珊具有文化上的重大意義。新的波斯文學語言(波斯語,取代中古波斯語)在呼羅珊和河中地區中發展,逐漸取代安息語。新的波斯語文學在呼羅珊和河中地區興起並蓬勃發展 [29],那裡的早期伊朗王朝如塔希爾王朝、薩曼尼德帝國、薩法爾王朝、和加茲納維德王朝(突厥-波斯人建立的王朝)也在呼羅珊建立。波斯人早期詩人如魯達基、沙希德·巴克希、阿布·阿巴斯·馬瓦茲、阿布·哈法斯·蘇格迪(Abu Hafas Sughdi)等人都來自呼羅珊。此外,菲爾多西(史詩列王紀的作者)和詩人魯米也來自呼羅珊。[30]

直到第13世紀蒙古族入侵,大肆摧毀呼羅珊之前,當地仍是波斯的文化之都。[31]諸如伊本·西那、法拉比、比魯尼、歐瑪爾·海亞姆、花拉子米、阿布·馬沙爾(在西方或稱其為阿布薩爾)、費爾干尼、阿布·瓦法、納西爾丁·圖西以及沙拉夫丁·圖西等,以及其他許多人,在數學、天文學、醫學、物理學、地理學、和地質學等各領域都有傑出貢獻。

在伊斯蘭教義學、伊斯蘭教法學、伊斯蘭哲學以及聖訓中,許多偉大的伊斯蘭學者都來自呼羅珊,如穆罕默德·伊本·伊斯梅爾·布哈里、穆斯林·伊本·哈加吉、阿布·達伍德、提爾密濟、納塞、安薩里、朱偉尼、阿布·曼蘇爾·馬圖利迪、法庫魯定·拉只等。什葉派學者謝赫·圖西和著名的穆爾太齊賴派學者扎馬克薩利也住在呼羅珊。[30]

Remove ads

圖集

Remove ads

參見

注釋

- a compound of khwar (meaning "sun") and āsān (from āyān, literally meaning "to come" or "coming" or "about to come"). Thus the name Khorasan (or Khorāyān خورآيان) means "sunrise", viz. "Orient, East".[5] The Persian word Khāvar-zamīn (波斯語:خاور زمین), meaning "the eastern land", has also been used as an equivalent term.[6]

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads