热门问题

时间线

聊天

视角

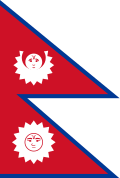

尼泊爾王國

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

尼泊爾王國(尼泊爾語:नेपाल अधिराज्य),前期又稱廓爾喀王國,也有印度教真土(Asal Hindusthan)之稱,存在於1768年—2008年,是尼泊爾歷史上的國家。2006年8月,尼泊爾議會通過一項憲法修正案,改國號為尼泊爾。2008年5月28日,制憲會議通過決議廢除長達240年的君主制成立共和制,成立尼泊爾聯邦民主共和國。

Remove ads

歷史

17世紀中葉廓爾喀人興起,在西部甘達基河沿岸建立了一個小王國(沙阿王朝的前身),1768年,巴里斯威·那拉揚·沙阿統一了尼泊爾地區,結束了加德滿都谷地三城分地割據的狀態。尼泊爾語——西部地區的一種印歐語系語言,代替了尼瓦爾語成為官方語言。

廓爾喀王國因為與西藏的貨幣爭端與貿易糾紛而於1788年攻入西藏,並與1789年6月2日與西藏當局簽署了《科榮條約》,其中西藏同意每年向尼泊爾支付5萬盧比貢金。後因西藏拒絕繼續支付約定的年貢,廓爾喀王國在1791年再次入侵清朝的保護國西藏。西藏的達賴喇嘛因此尋求中國皇帝的軍事援助,隨後清軍攻入尼泊爾境內,史稱「廓爾喀戰役」。最終雙方在貝特拉瓦蒂河一帶以僵持狀態結束戰爭,雙方簽署了《貝特拉瓦蒂條約》,其中廓爾喀王國同意每5年向清朝皇帝稱臣進貢一次,並承認清朝對西藏的宗主權,同時清朝承諾在軍事上保護尼泊爾的義務[1][2]。而英屬東印度公司在佔領印度後,漸漸向北擴張,與尼泊爾王國發生衝突。1814年英尼戰爭爆發,但清朝拒絕了為尼泊爾王國提供軍事援助。1816年尼泊爾王國戰敗,簽訂《蘇高利條約》,放棄了包括剛剛征服不久的錫金在內的大量領土,成為英國保護國。1855年江格·巴哈都爾·拉納希望洗刷《貝特拉瓦蒂條約》的屈辱,再次率尼泊爾軍隊攻入西藏,並通過《塔帕塔利條約》停止了對中國的朝貢義務,迫使西藏同意向尼泊爾支付年度補貼[1]。據說在中華民國建立後,袁世凱曾想邀請尼泊爾(即廓爾喀)加入所謂的「五族共和」,但當時的尼泊爾已經受英國控制。[3]

1792年,清軍逼近加德滿都時,尼泊爾與英國東印度公司簽訂了「通商條約」[2]。1816年尼泊爾戰敗後,與英國簽訂了「蘇高利條約」,把南部大片土地割給東印度公司,並同意在內政和對外貿易方面接受英國的監督。1846年,廓爾喀軍人江格·巴哈都爾·拉納發動政變,奪得尼泊爾軍政要職,國王大權旁落,拉納家族世襲首相直至1951年。1923年英國正式承認尼泊爾為獨立國家,並與尼泊爾簽訂了《友好條約》[2]。

Remove ads

第二次世界大戰後,英國在尼泊爾的特權地位也隨著尼泊爾人民的不懈鬥爭而喪失。1951年,尼泊爾的大會黨聯合國王勢力,迫使拉納首相交出政權,結束了拉納家族105年的世襲統治。尼泊爾國王特里布萬頒布臨時憲法,實行君主立憲制。1960年12月馬亨德拉國王親政,1961年1月宣布禁止一切政黨活動。1962年4月憲法規定尼泊爾為印度教君主國。1990年,比蘭德拉國王迫於反對派壓力,開放以君主立憲為政體的多黨議會制。1996年2月13日,尼泊爾共產黨(毛主義)宣布發動「人民戰爭」。

2001年6月1日晚,加德滿都納拉揚希蒂王宮突然發生槍擊事件,王儲狄潘德拉因為選妃問題而連殺國王比蘭德拉、王后艾斯瓦利亞、小王子尼拉揚、公主什魯蒂等10多名王室成員。狄潘德拉本人亦自殺身受重傷,後不治身亡。[4] 畢蘭德拉國王的弟弟賈南德拉4日在哈努曼多卡宮(老王宮)加冕,繼承王位。不過,不少民眾相信這其實是賈南德拉所策劃並嫁禍予王儲,因此由賈南德拉所統轄的尼泊爾王室聲望大不如畢蘭德拉時代。此後,尼泊爾共產黨的武裝勢力漸獲得部份民眾的支持。截至2006年,尼泊爾除了首都加德滿都外,大部分地區受尼共控制;2004年底,尼共開始對首都圍城。2005年2月1日,國王賈南德拉解散政府,宣布未來3年由他親自領導新的部長委員會。[5]

2006年1月2日,尼泊爾共產黨(毛主義)反政府武裝分子宣佈終止為期近4個月的單方面停火,並開始連串突襲。1月14日,武裝份子突襲加德滿都郊區的兩個警察哨站,打死十多名警察。次日,尼泊爾內政部發佈公告,在加德滿都實施宵禁,並在1月19日指示國營尼泊爾電訊公司中斷加德滿都對外的流動通訊服務,以阻撓反對派七黨聯盟於1月20日舉行的大規模遊行示威。4月21日,尼泊爾反國王示威和罷工持續兩星期後,在美國和印度施壓下,國王賈南德拉屈服,表示願意還政於民。他發表電視演說,宣布會解散內閣,將行政權力交予人民,並將舉行選舉,呼籲反對派推舉首相人選。4月30日,柯伊拉臘前往王宮,接受國王賈南德拉任命並宣誓就職尼泊爾首相。[6][7]

5月18日,尼泊爾議會一致通過,解除國王賈南德拉包括軍權在內的權力,使尼泊爾日後不受王室控制。若公告內所有建議落實,尼泊爾國王將只成為象徵元首。[8] 6月11日,尼泊爾議會通過解除國王「對議會已通過的議案」之否決權,亦即議會議員在將法案簽署成法律前,毋須先徵求國王之同意。[9] 政府和尼共開始談判以決定國家的未來。11月7日,尼共(毛)和政府達成協議,放棄武裝抗爭,加入政府。

2007年9月18日,尼共(毛)宣布退出臨時政府。12月23日,主張君主立憲多黨制的大會黨和主張完全廢除君主制,實行共和制的尼共(毛)達成協議,廢除君主制,尼共(毛)返回國會。國民大會於2008年4月10日進行大選,尼共(毛)贏得30%以上的選票,成為國會第一大黨。[10]2008年5月28日,尼泊爾制憲議會以560票對4票的壓倒性優勢通過決議,正式廢除君主制,成爲尼泊爾聯邦民主共和國。

尼泊爾國王

尼泊爾的國王稱為拉者,王后稱為拉妮,王儲稱為拉納。尼泊爾歷代國王皆號稱為印度教大神毗濕奴的化身。他可以升降任何人的種姓。在2006年8月之後,這項權限被議會正式廢除。

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads