热门问题

时间线

聊天

视角

絕對君主制

君主擁有絕對權力的政體形式 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

絕對君主制(英語:Absolute monarchy),又稱君主專政、君主專制、專制君主、專制君主制、絕對君主制、絕對君主專制、絕對主義王權、絕對王權、絕對君權、君主獨裁等,也稱絕對主義(英語:absolutism),為通過專制主義統治的君主制,將國家的統治權力集中在君主一人身上,也是政治學概念中定義的一種政體。

在西歐,君主專制接續在封建主義之後。在歐洲封建主義時期,君權大多數情況下受制於封建制度和封建法律、貴族階層的政治權力、聖職者的宗教權力與資產階級的經濟權力,如歐洲文藝復興時期以前的君權;而文藝復興時期以後,天主教教權的衰落和資本主義經濟的發展,使得歐洲各國國王有機會收攏權力,加強專制[1]。

16世紀至18世紀,歐洲確立了君主制政體,將君主作為國家主權的體現與唯一代表,遵循法治,依照憲法與自然法而運作,不受到封建傳統與基督教會的制約,因此又被稱為無限君主制。法國國王路易十四說的「朕即國家」(法語:L'état, c'est moi),具體代表絕對主君制的運作方式[2]。法蘭西國王路易十四與俄羅斯皇帝彼得大帝為絕對君主制的代表[2]。

17世紀的英國,通過大憲章限制君主權力,將君主制改造為有限君主制,主權的基礎由君主改為人民,在19世紀之後,絕對君主制在歐洲消失[3]。

在中國,接續在周朝封建制度之後,出現的秦漢帝國,開始了中國的君主專制[4][5]。中國在明朝以後,皇帝加強中央集權,歷史學家錢穆認為此時的中國才正式成為君主專制政體[6],例如明朝開國皇帝明太祖朱元璋廢除宰相,集政務大權於一身,到了明成祖以後才重新設置正五品的內閣大學士作為皇帝的秘書官[7];清朝皇帝進一步加強了君主專制,設立軍機處作為皇帝的執行機關,所有政令皆由皇帝直接發佈[註 1][8]。

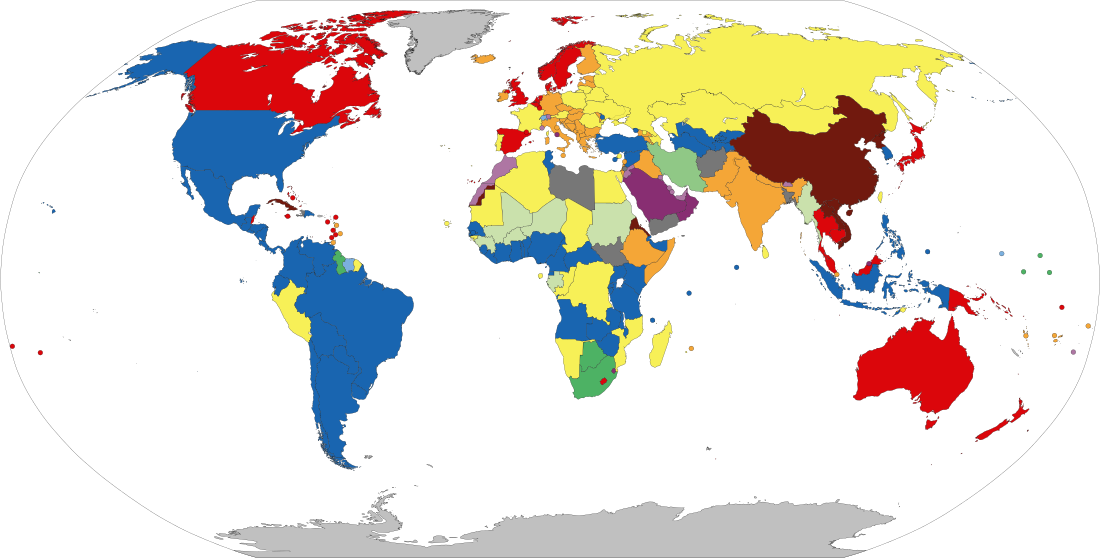

在19世紀後,受民主思潮的衝擊,採用絕對君主制的國家逐漸減少[9],目前仍然採行絕對君主制的國家如下:沙烏地阿拉伯、阿曼、汶萊、卡達、阿聯[10][11]、史瓦濟蘭。

Remove ads

概論

絕對君主制源自16世紀歐洲,在絕對君主制出現之前,歐洲各國的君權大多數情況下受制於封建制度和封建法律、貴族階層的政治權力、聖職者的宗教權力與資產階級的經濟權力,需要與各階級分享權力。在16世紀文藝復興時代以後,因為民族國家出現,天主教會教權的衰落,貴族力量分化以及資本主義經濟的發展等多重因素,使得歐洲各國國王有機會收攏權力,加強專制,國家主權集中在君主一人身上,因此稱為絕對君主制[1][4][5]。

馬基雅維利主義和霍布斯早期的思想,從客觀論述了身為國家元首與政府首腦的君主應該擁有絕對的政治權力,君主處於超脫各階層利益的存在,代表唯一的國家主權,可以更好地保護整個國家的利益、應對各種階層勢力之間的角力。托馬斯·霍布斯在《利維坦》中提出人類在自然狀態下,是人對人的戰爭。為了打破這種自然狀態,需要經由社會契約,形成絕對主權,以獲得和平與秩序。霍布斯引用古希臘的政體三分法,將一切政體分為民主制(democracy)、君主制(monarchy)與貴族制(aristocracy)三類。將來自社會契約的絕對政治權力只交給單一一人時,這種君主制政體,霍布斯相信這是最佳的政體[12][13]。這個流派認為君主權力來自社會契約,由人民給與,仍應該受到基本法、自然法、宗教法等的限制,以取得正當性。

基督教早期教士,認為上帝權力獨一、絕對、不可分割的想法。早期教士經常以君主制來比擬上帝的統治權力[14]。但到了啟蒙時代,在宗教改革運動之後,上帝權力被世俗化為國家權力與君主權力,在法國,如讓·博丹、雅克-貝尼涅·波舒哀等人,他們與霍布斯相同,認為國家主權是絕對的,不應受到任何限制,而君主是國家主權的唯一代表。讓·博丹等人主張君權神授,君主受到上帝託付,因此得以執行國家主權,在他們的理論中,君主不應受到法律的限制,但是因為君主的權力來自上帝,在這個流派的思想中,君主權力仍然應該受到聖經權威與自然法的指引。

受霍布斯等人影響,在法國路易十四時期衍生出絕對君主制(absolute monarchy)這個名詞,其政敵則指責他是一種專制主義(法語:despotisme)[15]。在18世紀啟蒙運動時期,由於中國儒家思想傳入,出現了開明專制(enlightened despotism)一詞,此時專制主義受到歐洲各國國王的推崇,無不以「開明專制」自詡,專制主義成為顥學[16]。啓蒙運動思想家孟德斯鳩在《論法的精神》一書中,將政府分為三者,民主共和(democratic republics),君主制(monarchies)與君主專制(despotisms)。孟德斯鳩認為,君主制(monarchies)是由法律給與君主政治權力,並由法律限制其權力的歐洲各國的君主制;而中國等東方王朝則是君主專制制度(despotisms),君主依照個人的意志統治國家,不受法律限制,具備反復無常性[17]。

在19世紀後,歐洲學界層將霍布斯等人對國家主權屬於絕對、單一、不可分割、轉讓、不能被限制,但應遵循法治的看法,稱為絕對主義(absolutism)或絕對君主制;同時,對absolute monarchy與despotism這兩個術語進行區別應用。前者主要被用來描述近代歐洲的君主制,;後者則專用於描述亞洲等東方社會的君主制。如馬克思、恩格斯在《共產黨宣言》、《家庭、國家和私有制的起源》中,討論歐洲時,就使用德語:absolutemonarchie、英語:absolute monarchy,而《不列顛在印度的統治》中就使用德語:despotismus、英語:despotism[18][19]。

Remove ads

漢語譯名

歐洲學界層將霍布斯等人對國家主權屬於絕對、單一、不可分割、轉讓、不能被限制的看法,稱為絕對主義(absolutism);同時,對absolute monarchy與despotism這兩個術語進行區別應用。前者主要被用來描述近代歐洲的君主制,並不帶有明顯的批判意味;後者則專用於描述亞洲等東方社會的君主制。如馬克思、恩格斯在《共產黨宣言》、《家庭、國家和私有制的起源》中,討論歐洲時,就使用德語:absolutemonarchie,而《不列顛在印度的統治》中就使用德語:despotismus[20][21]。

日本明治維新後,翻譯歐洲政治學書籍,如日本學者加藤弘之《立憲政體略》、尾崎三良《君民同治論》等,引進君主專制或君主獨裁等術語。清朝末年,經梁啟超等人轉介日本譯語,專制、專制君主、君權專制或君主專制這些西方政治學術語開始在中國流行[22][23][24][25],但是跟日本情況相同,也不一定會把這些名詞是對應到英語:absolute monarchy或英語:despotism區分出來[26]。

Remove ads

歷史

歐洲中世紀君主一般也是專制政體,但是受教會、市鎮與貴族權力的制約,其君主無法過於違反封建制度和法制,此時還沒有形成君主專制政體。伊曼紐·華勒斯坦在1974年出版的《現代世界體系》中提出,歐洲中世紀後期,君主利用世界體系帶來的財源,建立國家官僚體系與常備傭兵,因而開始宣揚絕對君權,藉以將原本散在貴族、教會與市鎮的權力,收納到作為國家化身的君主手中;這種權力的絕對化,最終在歐洲產生了絕對君主制。例如在黎希留主教過世後,路易十四自命為國家的代表與化身,不但反過來控制教會,而且長期停開三級會議,一般認為在路易十四之後,法國成為絕對君主制政體。伊曼紐·華勒斯坦認為,世界經濟體系的擴張為絕對君主制職稱龐大的國家官僚機構提供了經濟基礎;而國家官僚機構,反過來支持世界經濟體系的擴張[27]。還有學者認為,絕對君主制政體的發展可能促進了民族國家的形成[28]。

在啟蒙運動時期,絕對君主制政體逐漸傳播到歐洲各地。英國的托馬斯·霍布斯在《利維坦》一書中支持絕對君主制政體。在法國,君權神授說則是絕對君主制政體的主要理論依據。羅伯特·菲爾默在其《君權論》一書中認為,人類生來就不是自由的,而是隸屬於父親,一個父親,對於他們子女的生命、自由及財產享有完全的權利,而藉由「父權」衍生出「父親身份的權力」進而可以推及「君權」。根據《聖經》的權威,羅伯特·菲爾麥認為,亞當生來就是父親,也是全世界的君主,君主對國家的權力來自神的賦與,因此必然享有對臣民的絕對權力;羅伯特·菲爾麥根的由《聖經》出發的主張也用被來為奴隸制合法的辯護。在啟蒙運動時期,這些認為國家與君主的權力絕對不受限的學說,結合各國的資本主義改革,從略帶貶義的「專制主義」發展成為了帶有褒義的「開明專制」。

隨著資產階級革命的興起,一些傳統的絕對君主制國家開始傾向於進行議會制改革,並逐漸演變成了憲政國家。英國政治學家約翰·洛克在《政府論》的上篇針對羅伯特·菲爾麥無限抬高君權的主張進行了批判[29],在下篇則提出他的主張,以人類的自然權利說,支持英國的議會民主。對此,卡爾·施米特在1928年的著作《憲法學說》中認為,現代議會制的形成,是因為資產階級既反對絕對君主制,又反對絕對民主制,因此融合了貴族制的特徵,最終建立了議會制國家[30]。

同一時期的歐洲大陸上,經過資產階級革命法國大革命之後,法國變成民主共和國,民主共和浪潮擴散到歐洲各地。

Remove ads

商周時期就已經有「溥(普)天之下莫非王土」和「君權神授」的說法。但在先秦,中國的政權仍舊以分封制為主要權力組織形式,到了東周,周天子的權威已經式微,而曾經效忠天子的諸侯則開始分封割據。在這一時期,各個諸侯和國王在自己的封地內具有很大的權力,而且一些封國內部沒有再繼續分封,而是由國王直接任命官員管理地方事務,但這些國家和封地在名義上又在周天子的統治之下,所以東周后期和周的這些封國是否屬於絕對君主制在學界有較大爭論和分歧。

有學者將秦朝之後的中國傳統王朝都認定是絕對君主制。如金觀濤等認為,中國在戰國後期,形成絕對君主制之後,進入超穩定結構[31]。

但是這個看法在學界仍存在爭議。法國孟德斯鳩認為中國是專制主義(despotism),之後成為歐洲漢學界的主流見解。如馬克思提出亞細亞生產方式,認為中國屬於專制統治,魏特夫則將中國歸類為東方專制主義。

但這些學者認為中國與歐洲的歷史發展方式不同,對於傳統中國是否為絕對君主制,則持保留看法。在中國也有類似見解,如學者錢穆認為中國朝代雖可說是專制,但王權仍未絕對,不能說是絕對君主制。在《國史大綱》中,錢穆認為中國至元、明、清三代時,才發展為絕對君主制。在1942年論文〈論宋代相權〉中,提出宋朝削弱相權,為進入絕對君主制的前導[32]。其弟子余英時,提出在明太祖廢宰相之前,中國帝王權力,受到相權和官僚限制,與士大夫共治天下,並非絕對君主制[33]。但在明太祖借胡惟庸案廢中書省和丞相之後,皇帝權力變得絕對,在此之後,直到清朝滅亡為止,中國才是絕對君主制[34]。

自秦朝統一中國後,廢除了周天子封建制度,確立了中央集權的君主專制政體,其統治核心是皇帝制度。縱觀中國古代專制王朝和皇位的繼替,大致有兩種類型:同姓相繼皇位繼承──世襲型,異姓相代改朝換代──更替型。[35]

中國古代君主專制的重要特點是,皇位世襲顯示權力不可轉移,和皇權至上顯示地位至上。秦始皇以皇權為中心建立中央政權組織,設三公九卿。丞相、御史大夫、太尉三個最高官職,通稱「三公」。丞相乃百官之首,幫皇帝處理全國政事;御史大夫負責監察百官,亦是副丞相;太尉負責全國軍務,不常設。丞相之下還設有諸卿,分管各項事務,屬中央職能部門。[36]

漢朝初期沿襲秦制,丞相(或稱相國)位高權重,統領政務。漢武帝重用身邊工作的人,即內廷尚書,讓他們處理機要工作,以此來削弱相權。西漢末年不再設立丞相職務,改設大司徒、大司馬、大司空為三公。魏晉南北朝時期,逐步形成尚書省、中書省、門下省的三省體制,分別負責決策、審議和執行,三個省的長官,即尚書令、中書令、侍中都是宰相,相權分散,三權制衡,削弱了相權,保證了皇權至上。隋唐時期確立並完善了三省六部制,之後的朝代基本延續了這種制度。宋朝初期,設中書門下為最高行政機構,長官稱「同平章事」,為制約宰相,又增設副宰相參知政事,主管財政大權的三司使和主管軍令的樞密使,以此維護皇權獨大,但宰相仍有一定權力。至南宋時期三省合一,丞相兼任樞密使,相權提升。元朝時期,設中書省作為行政中樞,不設門下省,尚書省時設時不設,僅元世祖時期與元武宗時期有設置,所以門下省與尚書省的權力皆交給中書省[37],中書右丞相和左丞相乃宰相。元中後期,宰相權大,甚至可左右皇位繼承。[38]

明朝初期,承襲了元朝的政治制度,設中書省管理全國行政事務,由左右丞相統管六部。但是鑒於元朝後期,宰相權力過大,以致皇權不穩。所以明太祖朱元璋借胡惟庸案裁撤中書省和丞相,以六部分管全國行政事務,並且直接對皇帝負責,自此真正的宰相制度廢除,進一步加強君主專制。[39]明成祖時期,開始出現內閣,後來內閣地位提高,作為秘書的大學士有提皇帝批奏摺的擬票權,首席大學士稱為「首輔」,部分首輔權大,但大學士本身仍是五品官職,需兼任其它官職提升地位。[40]清初,仿明朝制度,設內閣,置六部,但是議政王大臣會議凌駕內閣六部之上,甚至制約了皇權。康熙時期,以南書房為皇帝秘書處,政出南書房,與內閣、議政王大臣會議三權鼎立,相互制衡。雍正帝設軍機處和軍機大臣,架空議政王大臣會議,全國軍政大權完全掌握在皇帝手中,殿閣大學士則淪為虛職,君主專制更進一步加強。

1911年10月爆發辛亥革命,1912年2月12日,隆裕太后代表6歲的皇帝溥儀頒布《宣統帝退位詔書》,結束了中國兩千多年的君主專制制度[41]。

Remove ads

日本是否出現過絕對君主制,在日本學者間存在爭議。有一派認為,效法唐帝國模式,孝德天皇推動的大化革新,將權力收歸天皇,在這段時間內,日本曾經短暫出現絕對君主制。直到平安時代中期,出現武家政治,日本再度進入封建時代。

有一派認為,明治維新之後,一直到第二次世界大戰結束為止,在天皇主權說詮釋下的大日本帝國憲法,認為日本國家主權由日本天皇代表,其權力無限制,使日本雖然在名義上是君主立憲制,但實際上則成為絕對君主制[42]。如日本學者清夫信郎曾提出明治憲法是一種「偽立憲的絕對主義政治」。

許多以前實行君主專制的國家,如約旦、科威特和摩洛哥已轉向君主立憲制。然而在這些情況下,君主仍然保留龐大的實權,甚至在某些時候議會對政治的影響力被認為可忽略不計。[43][44][45]

在不丹,於2003年舉行議會選舉和2008年國民議會選舉後,政府從絕對君主制轉向君主立憲制。

尼泊爾在立憲和專制之間經歷了幾次更替,這些動盪與尼泊爾內戰、毛派叛亂和2001年尼泊爾王室血案有關,尼泊爾君主制於2008年5月28日被廢除。[46]

在東加,國王在2010年之前擁有立法議會的多數控制權。[47]

列支敦斯登正朝著擴大君主權力的方向發展,經2003年列支敦斯登修憲公投後,列支敦斯登親王得以擴權,英國廣播公司將親王描述為「再次的絕對君主制」。[48]

注釋

參考文獻

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads