热门问题

时间线

聊天

视角

摸著石頭過河

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

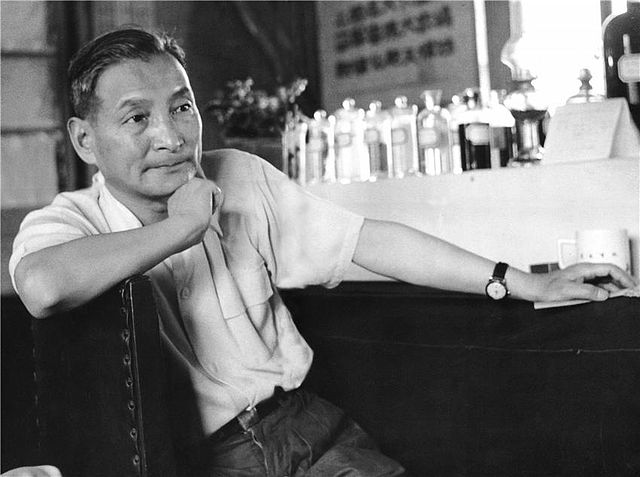

「摸著石頭過河」,最早出自中國民間歇後語,1980年代起成為改革開放的標誌性口號之一,又稱摸論,時常被同鄧小平的「貓論」相比較[3][5][6][7]。中華人民共和國成立後,時任政務院副總理陳雲在1950年4月的一次政務會議上首次提出了「摸著石頭過河」的工作方法,並在不同場合多次重複強調[6][8]。其他一些中共領導人包括李先念、谷牧、陳丕顯、聶榮臻等也引用過這句話[5][7]。而據學者考證,鄧小平本人並未引用過這句話[3][5][7],但後世對其寓意有著不同解讀,也有人將其歸結成鄧小平的「摸論」[3][4][9][10][11]。

歷史沿革

「摸著石頭過河」出自民間歇後語,包括以下幾種版本[3][5][6][7]:

- 摸著石頭過河——踩穩一步,再邁一步

- 摸著石頭過河——求穩當

- 摸著石頭過河——穩當些

- 摸著石頭過河——穩穩噹噹

- 摸著石頭過河——步步穩妥

「摸著石頭過河」本意指在沒有前人經驗、沒有現成的橋和船的情況下,要想過河就必須以身試水、摸索前進[6]。

中華人民共和國成立後,1950年4月7日,在中央人民政府政務院第27次政務會議上,時任政務院副總理陳雲提道[6][8]:

物價漲不好,跌亦對生產不好。要摸著石頭過河,穩當點為好。

1951年7月20日,陳雲在《做好工商聯工作》一文中再次強調:「辦法也應該穩妥,這叫摸著石頭過河。搞急了是要出毛病的。毛毛草草而發生錯誤和穩穩噹噹而慢一點相比較,我們寧可採取後者。」[6][8][12] 此後,1961年3月4日,陳雲在聽取化工部關於化學肥料工業的匯報時,公開指出:「一方面試驗研究要敢想敢說敢做;另一方面,具體做必須從實際出發,要摸著石頭過河,要把試驗研究同推廣分別開來,推廣必須是成熟的東西。」[6] 1962年2月16日,李先念致信鄧辰西,說道:「是否在計劃外進口一百萬美元商品?我看還是放在計劃以內,計劃外用匯不到萬不得已不批准,而且在訂貨時要一步一步地看,摸著石頭過河,穩當些。」[7]

與此同時,「摸著石頭過河」的用法很早就出現在《人民日報》的報道以及正式文件中[5][7]。1959年,農業部黨委上報毛澤東並黨中央的報告《關於一九五九年農業生產的幾點意見》中,就提道:「實行少種高產多收的方針和耕地三三制的偉大理想,必須有步驟,必須是『摸著石頭過河』。一九五九年全國的耕地面積和播種面積不能減得太多。」[7][13] 1965年6月6日,《人民日報》發表文章《用兩分法領導生產——記嚴龍公社領導生產鬥爭的方法》以及評論員文章《全面、片面、表面和反面》,認為:「搞生產要摸著石頭過河。什麼是石頭呢?所謂石頭,就是落腳點,就是實實在在的真實情況。只有調查研究,摸到了落腳的一個個石頭,才能一步一步走到彼岸,完成任務。」[5][14]

改革開放前夕,1978年9月9日,時任中共中央副主席李先念在國務院務虛會上提出,對於結果不確定的政策措施要採取邊試驗邊探索的方法:「引進項目實行排隊,先安排急需的和已經看準了的,其餘的看準一批辦一批,摸著石頭過河。」[7][17] 1980年7月,由於物價暴漲,引發了社會主義國家波蘭在二戰後規模最大、持續最久的罷工浪潮,時任波蘭統一工人黨中央委員會第一書記的愛德華·蓋萊克因此被迫下台、波蘭統一工人黨的領導地位動搖[18]。中共保守派領袖陳雲、胡喬木等人認為中國大陸也可能爆發像「波蘭團結工會事件」一樣的危機,但中共改革派領袖鄧小平和胡耀邦對此沒有公開表態[3][18]。1980年12月16日,時任中共中央副主席陳雲在中央工作會議上作了題為《經濟形勢與經驗教訓》的講話,其中講到[5][7][12][19]:

我們要改革,但是步子要穩。因為我們的改革,問題複雜,不能要求過急。改革固然要靠一定的理論研究、經濟統計和經濟預測,更重要的還是要從試點著手,隨時總結經驗,也就是要「摸著石頭過河」。開始時步子要小,緩緩而行。這絕不是不要改革,而是要使改革有利於調整,也有利於改革本身。

1984年6月30日,陳雲在政府內部材料上批示:「有經驗的外國人也是『摸著石頭過河』。所有外國資本家都是如此。凡屬危險項目,他們不搞,寧吃利息。這是一個千真萬確的道理。」[4][6] 1988年5月12日,陳雲在杭州同浙江省負責人談話時,最後一次公開談論對「摸著石頭過河」的態度:「做工作,不能只想快。慢一點,穩一點,少走彎路,走彎路的損失比慢一點的損失多。有人批評說『摸著石頭過河』不對,但沒有講出道理來。『九溪十八澗』,總要摸著石頭過,總要下河去試一試。『摸著石頭過河』,這話沒有錯。」[4][6]

Remove ads

後世解讀

據研究人員考證,鄧小平並未引用過「摸著石頭過河」這句話[3][5][7]。改革開放後,尤其是20世紀90年代後期開始,一些文章作者將「鄧小平說」和「摸著石頭過河」聯繫在一起,有人開始認為這是「鄧小平『摸著石頭過河』的小理論」[7]。「摸著石頭過河」逐漸被人們認為是鄧小平的原話,甚至被傳播為鄧小平的「摸論」[7],成為中共的宣傳語言及政治術語[3]。

此外,不同人對「摸著石頭過河」的寓意常有不同解讀,也時常有人將「摸論」與「貓論」相比較[3][4][9][10][11]。一些中國大陸以及海外的學者和媒體將「摸著石頭過河」解讀為鄧小平領導中國改革開放的方法和態度——激勵全黨要衝破思想束縛,大膽開拓、穩妥前進[3][5][6][7][22],譬如[23]:

從鄧小平提出這句話的本意上說,摸著石頭過河強調闖的精神和冒的勁頭,反對預先劃定條條框框,自我束縛手腳,是有強烈現實針對性的。

摸著石頭過河,是鄧小平同志對中國改革開放方法和策略的一個形象比喻。實踐中,對必須取得突破但一時還不那麼有把握的改革,就採取試點探索、投石問路的方法,先行試點,鼓勵大膽探索,取得經驗、看得很準了再推開。......這種漸進式改革,避免了因情況不明、舉措不當而引起的社會動盪,為穩步推進改革、順利實現目標提供了保證。反觀有些國家搞所謂「休克療法」,結果引起了劇烈政治動盪和社會動亂,教訓是很深刻的。

也有學者質疑「摸著石頭過河」的改革方式是否已經過時[26][27][28]。諸如,「現在的改革需要行動派,需要戰略設計和路線圖設計,不能再沿用以往『摸著石頭過河』這類試錯性質的思路」[26]、「改革已經進入深水區,摸著石頭過河的方法已經不適用了」[27][28]、「過河的辦法很多,可以走橋,可以坐船,摸著石頭過河豈不是蠻幹、瞎撞嗎?」[28],等等。2012年,經濟學家吳敬璉認為,「說我們直到現在還在『摸著石頭過河』,是一種誤解。『摸著石頭過河』是上世紀80年代初期的做法...... 近來朝野上下推進全面改革的呼聲開始提高,甚至出現了形成新的『改革共識』的可能。」[29][30]

Remove ads

參見

參考文獻

延伸閱讀

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads