热门问题

时间线

聊天

视角

東南極克拉通

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

東南極克拉通(英語:East Antarctic craton)是一個古老的克拉通,形成今日南極洲的大部分。其面積有1020萬平方公里,占南極洲面積的73%。[1]地盾幾乎完全被東南極冰蓋覆蓋,平均厚度為2200米,某些地方可達4700米。 東南極洲與西南極洲中間被100–300公里寬的橫貫南極山脈隔開,從威德爾海到羅斯海有近3500公里長。[2]東南極克拉通於是可以劃為內陸廣闊的中克拉通(莫森克拉通),以及沿岸的其他邊緣克拉通。

歷史

18億年前東南極克拉通是妮娜大陸的一部分。在古生代早期東南極克拉通是岡瓦納大陸的一部分;在中生代時從岡瓦納大陸分裂,東部南極洲因此和其他主要的大陸分離。之後從其他大陸分離的陸塊,即今日的西部南極洲和東南極克拉通結合成今日的南極洲。

背景

在過去10億年中,東南極洲從(亞)熱帶移動到現在位置,整個東南極克拉通都位於南極圈以內。[2]過去7500萬年中東南極克拉通的運動相對較少,但在羅迪尼亞大陸、岡瓦納大陸和盤古大陸的分合中,東南極克拉通在周圍板塊的排列與運動中發揮了重要作用。由於地盾表面被冰覆蓋,無法直接研究,構造史信息主要來自地震和岩芯樣本。地質學家利用它們確定存在的岩石類型,用放射性測年法確定年代,根據同位素比例確定古氣候,根據地磁變化追蹤地盾運動。遺憾的是,只有少數幾個地方能直接從基岩中獲得數據,由於新元古代末至寒武紀之間的高級變形中的再加工、寒武紀構造的不同覆蓋及較年輕的變質沉積岩等因素,中克拉通的裸露區域也會產生誤導。[2]不過,已確定東南極克拉通基底為前寒武紀至奧陶紀的火成岩及沉積岩在不同程度上發生了變形和變質,並在構造中至後階段被花崗岩侵入。[3]基底局部被未變形的泥盆紀至侏羅紀沉積物覆蓋,被侏羅紀拉斑質深成岩體和火成岩侵入。[1]對南極地盾結構特徵與組成的了解有助於構造史的發展。東南極克拉通的傳統地質構造史通常有3階段:

Remove ads

與超大陸的互動

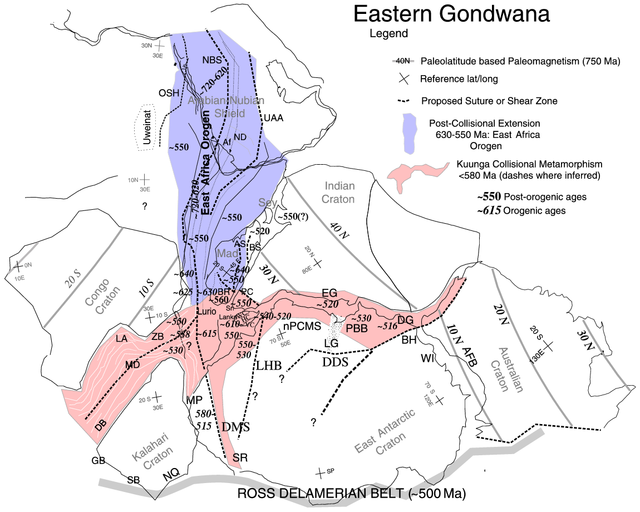

東南極洲由在寒武紀及之前融合的太古宙及元古宙-寒武紀地體組成。[4][5]在羅迪尼亞大陸時期,澳洲西部和東南極洲被2階段的Albany-Fraser-Wilkes造山帶(13.5~12.6億年前、12.1~11.4億年前)及更古老的莫森克拉通連接在一起。[6]據估計,羅迪尼亞大陸大約形成於距今11億至10億年前。[2]這時期,從科茨地到風車群島都發生了構造運動,一般認為是從中元古代末到新元古代初,活動帶連續掠過東南極地盾的證據。[7]這一格倫維爾造山運動的所在通常稱為魏格納-莫森活動帶,或環東南極活動帶,延伸至以前相鄰的大陸。毛德省與南非Namaqua-Natal省相關。Rayner複合體和查爾斯王子山脈北部的岩石是印度東高止山脈的延續。最後,邦傑山脈-風車群島的構造關係與澳洲西部Albany-Fraser造山帶十分吻合。[3][7]這一格倫維爾時期的運動被解釋為中南極-南澳洲克拉通(莫森大陸)和組成非洲南部、印度與澳洲西部的大陸之間的縫合帶。[3]這運動一直持續到9億年前,到7.5億年前時,羅迪尼亞大陸開始斷裂,可能是由西勞倫西亞大陸和西澳-東南極之間的赤道洋盆張裂造成的。[2]

Remove ads

由於莫三比克洋的關閉,東西岡瓦納發生合併,發生在7~5億年前,產生了東非造山運動。[8]持續的泛非造山運動是地球史上最壯觀的造山運動之一。[2]晚寒武世時,岡瓦納大陸從極地(非洲西北)延伸到南緯亞熱帶地區,東南極洲位於熱帶。使東南極地盾穩定下來的泛非造山運動有兩個主要區域:與非洲南部及印度碰撞產生的沙克爾頓山脈和印度之間的廣闊區域,以及沿橫貫南極山脈分布的羅斯造山帶。[2]

羅斯造山帶由新元古代到寒武紀的沉積物變形序列組成,[9]位於被動邊緣,可能形成於北美從東南極地盾的張裂,隨後發生了中低級變形和變質,並在中後期被花崗岩類侵入。[3]東南極洲大約在5.5億年前開始發生火成與變質作用,變質作用的頂峰出現在5.4~5.35億年前。[10]這時,東南極洲又形成了兩個寒武紀高級活動帶,即Lutzow Holm帶和Prydz帶,構造運動相對同步,且都覆蓋了中元古代末到新元古代初(5.5~5.15億年前)的格倫維爾造山運動時期的火成岩和變質岩。Lutzow Holm帶將格倫維爾時期的毛德省與Rayner省隔開,是東非造山帶的最南端,從東非延伸到沙克爾頓山脈。[3]在東非造山帶,海洋閉合的證據已有充分證實,沙克爾頓山脈的蛇綠岩套也可證明。[11]縫合帶兩側的毛德省與Rayner省年代不同,進一步證明了Lutzow Holm帶為閉合的大洋。Lutzow Holm帶和Prydz帶的活動高潮都出現在5.3億年前,但不能排除兩次近乎同時發生的碰撞的可能,說明東南極洲由3片地殼碎片組成,直到寒武紀才結合在一起。[12]

Remove ads

3.2億年以來,岡瓦納大陸、勞拉西亞大陸和其間的陸塊合併為盤古大陸。[2]盤古大陸的合併主要發生在石炭紀,但在古生代晚期到中生代早期,大陸仍在持續地增加與張裂。[13]盤古大陸在侏羅紀斷裂,之前發生了廣泛的岩漿活動,包括非洲南部的Karoo洪流玄武岩及岩牆群,還有東南極洲的Ferrar火成岩省。[14]

晚侏羅世和早白堊世,東南極地盾開始以快於非洲和南美洲的速度向南移動,導致了威德爾海、里瑟爾-拉森海、莫三比克盆地和索馬利亞盆地等,岡瓦納兩個陸塊之間的海底擴張。[2]在約1.47億年前的海底擴張開始之前,威德爾海南部經歷了漫長的拉伸張裂階段。[15]在中白堊世,海底擴張從里瑟爾-拉森海向東擴展到東南極洲和印度之間的Endrby盆地。[16]到5000萬年前,澳大利亞板塊開始快速北移,導致東南極地盾上的洋殼快速增生。[17]澳洲西部和東南極洲之間的相對拉伸始於晚白堊世到第三紀早期,但之間的洋殼主要形成於4500~3000萬年前的羅斯海阿達爾海槽。[18]

參考文獻

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads