热门问题

时间线

聊天

视角

檳城喬治市的歷史

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

喬治市為馬來西亞檳城州之首府,亦為把控北馬經濟命脈之中心,初始為英法七年戰爭(歐洲列強西、英、法等歐洲列強的殖民競爭)時期為英國東印度公司委派尋找英國於遠東的新海軍基地的萊特於吉打蘇丹處獲得後開埠,前者後來被委任為第一人檳榔嶼總督,負責操管喬治市開埠事物和城市基建規劃,原定計劃為遠東自由港(籌集於馬來半島所獲得的資源,與中國、印度、土耳其等地商人交易之港口)。喬治市於19世紀初迅速發展為東南亞最具戰略意義的英國殖民地與轉口港(entrepôt),並超越馬六甲市成為馬來半島最富裕之城市。

此條目需要補充更多來源。 (2025年9月16日) |

喬治市如今的城市景觀與街景

喬治市於1826年短暫作為英國直轄殖民地海峽殖民地之首府,但於1832年被英殖民政府認為更具發展潛能和戰略意義的新開埠殖民地獅城取代,但仍於海峽殖民地三州,即檳城(Penang)、馬六甲(Malacca)和新加坡(Singapore)中保有莫大的司法權力與經濟命脈。二戰期間,屬同盟國之日本於1941年軍事占領檳城州兩岸(即檳榔嶼與威省),並實行為期三年零八個月的殘暴統治,直至1945年8月日本投降結束,成為英國在馬來半島光復的首個殖民地。1946年,英殖民政府解散海峽殖民地,而檳城取而直屬馬來聯邦,後於1957年脫離英殖民統治,是為獨立後的馬來亞聯合邦。

1957年獨立前夕,英女王伊麗莎白二世敕封喬治市為城,成為法律上馬來亞,或馬來西亞(若撇除新加坡)歷史意義上的首座城市。2008年,UNESCO提攜喬治市為世遺城市,而檳城州同馬六甲州則於當年的七月七日的當日將此日訂為例行公假,是為檳城世界遺產城市日(英語:World Heritage Day)以作紀念,檳城州方面稱其為「喬治市入載世界遺產日」(馬來語:Hari Bandar Warisan Dunia George Town)。今日,喬治市以其聞名世界的多元文化、殖民建築(中葡式建築)、美食(如馳名的炒粿條)等多方面著稱,帶動檳城州今日仰賴的旅遊業興盛,因此仍保有其重點的北馬經濟命脈地位。

下列在喬治市未開埠前的歷史,將檳島(英殖民時期又稱「威爾斯親王島」,Prince of Wales Island)與周遭(以下中文譯名皆非官方)木寇山島(Pulau Jerejak)、安曼島(Pulau Aman)、池滑島(Pulau Tikus)、勤第島(Pulau Kendi)、利茂島(Pulau Rimau)、勿洞島(Pulau Betong)等人煙稀少的島嶼一並統稱爲「檳榔嶼」(英語:Penang Island)以便閲讀。

Remove ads

開埠前夕

起初之14世紀,檳榔嶼仍隸屬於吉打蘇丹國,並為來自廖內群島的商人貿易停泊處,與當地和吉打檳榔嶼兩岸的交易有名於世,其中多數商人棲居於檳榔嶼西北處的海岬武嘉岬(Muka Head,如今僅存一座燈塔,周遭為檳城國家公園的森林保護區)。

16世紀時土耳其毅然加入大航海時代行列,於東南亞結交日益壯大,日後成為最強大之一的海外友邦亞齊蘇丹國。亞齊人在土耳其人的資助下逐漸強盛,一度壟斷東南亞的商業圈,還曾經控制霹靂等馬來蘇丹國,也曾與柔佛和葡國發生戰爭。亞齊商人亦有於檳榔嶼棲居者,並曾於1759年協同當地馬來人於檳榔嶼中東部建立聚落(今日落洞),是為峇都烏班(Batu Uban,今考為牛汝莪一帶),是為吉打蘇丹為表揚亞齊人幫助蘇丹驅逐暹羅侵佔,恩賜亞齊人於此地開埠開埠,早年為土耳其與阿拉伯商人與馬來半島諸馬來酋邦之貿易場所。

當時半島由於幾個世紀以來半島以馬六甲一國獨大,聲名遠播歐洲,因此地圖上的半島被直接標識為馬六甲「Malacca」。

圖為法國御用地理學家兼製圖師尼古拉斯·桑松所繪製。

東南亞由於農產富饒,歐洲諸國進入大航海時代後,歐洲諸國以往海外擴張領土需要,積極發展航海技術與軍事,以期侵占更多土地掠奪資源,此時以西、葡二國為首於東亞與南亞擴張,有發展果阿(1505年)、馬六甲(1511年)、澳門(1557年)、呂宋(1565年)等殖民地。西、葡二國紛紛衰退後,繼17世紀工業革命始新興的國家便繼承了西葡往期的拓疆目標,此時以英國、法國、荷蘭形成列強趨勢,各路列強在印度、東南亞等地的爭奪更如日中天,成立之特許公司,若英(1600年)、荷(1602年)、法(1664年),積極發展海上軍事、貿易與殖民據點相互競爭,更加上此時東南亞各國逐漸衰弱,軍事程度亦十分落後,更讓這一趨勢勢不可擋。

1770年代,英國東印度公司正期望將勢力擴張到東南亞,以遏制荷蘭東印度公司在遠東的貿易與軍事力量的壟斷與擴張。1771年,當時屬東印度公司海軍船長的萊特曾告知威廉堡省總督沃倫·黑斯廷斯,以為檳榔嶼能作為英國在「對東亞貿易的便捷彈藥庫」(convenient magazine for the Eastern trade),只哀在黑斯廷斯無動於衷,他的這番話在公司內部也未取得任何龐大的支持。1776年至1777年,萊特曾為吞武里王國,即當時的暹羅國提供彈藥數船,首次真正考視了東南亞局勢,以為擴張至東南亞一事貢獻。

儘管萊特萌生侵占檳榔嶼建議未有奏效,但在美國獨立戰爭時,因新建國的美國(當時為十三殖民地)在當時的軍事盟友為法國與荷蘭之海軍,英、法、荷始以發展海軍優勢一事競爭,因為檳榔嶼一來能作為皇家海軍操練之基地、二來還能作為中印之間的貿易通道、避風港與臨時倉庫,還能與原來壟斷了遠東一帶香料貿易的荷蘭東印度公司相競爭,在貿易與地理上處優勢,一舉多得,還非常適合發展為轉口港,萊特之視因此始為公司重視。1786年,萊特代表公司與時任吉打蘇丹阿都拉以每年6000元銀圓租借檳榔嶼,旋即於1786年7月1日為代理威廉堡總督麥斐遜任命為檳榔嶼總督。自此檳榔嶼成為英國殖民地始,標識著馬來亞正式進入「英殖民時期」。

18世紀末,吉打與其北方強鄰時有摩擦。1770年,東印度公司因已深入掌握印度諸土邦內政,實際上已位居印度諸邦政權巔峰,為擴張貿易地位和其經濟,特委派弗朗西斯·萊特去往馬來半島與諸馬來酋邦締結貿易關係。而萊特以其智謀成功奪得檳榔嶼全島,助公司將領土擴張至今檳城州之域,多是幕後操縱、放縱和遙觀吉打王室內亂所致,下明。

吉打,蘇丹穆哈末德(Sultan Muhammad Jiwa,1710年—1778年在位)時期埋下的亂因,即不聽王室(Kerabat diraja)與諸臣勸阻,立阿都拉為太子正悄然生息,前者於雪蘭莪的武吉斯人(Bugis)圖謀造反,蘇丹懼而亦曾向英國東印度公司尋求軍事協助,公司派遣蒙克頓與之協議,蒙克頓卻揚言無法全面保護蘇丹與吉打州免受一番內戰威脅。因此蘇丹唯能縱容這造反之因仍在悄然成長之中。爾後蘇丹阿都拉繼位時,吉打正處於內憂外患之中。

阿都拉登基為蘇丹時,正值暹緬戰爭時,吉打因暹羅處於戰爭間而執意停止上貢金銀花於暹羅,因受被暹羅出兵威脅[註 1]。1786年,暹羅攻佔北大年,後軍臨吉打首都亞羅士打城下,一度占領吉打。蘇丹為尋求外界庇護,與英國東印度公司協商合作,萊特與蘇丹協商,蘇丹欣然恩賜檳榔嶼全島連同瀕臨海域全境予萊特為臨時軍港。

知道戰時公司,卻因萊特與蘇丹並未簽署任何能於英國律法上生效的白紙黑字為由不願遣軍。實際上萊特的私下與蘇丹交涉的行為目的亦旨在奪得檳榔嶼,公司方面全然不知此事,也沒獲得公司高層與總督授權,因此必然違背與蘇丹的諾言。蘇丹得知受騙後,怒而於檳榔嶼對岸的詩不朗北賴(Seberang Perai,今檳城威省)駐軍與招募海盜頻頻侵犯檳榔嶼以示抗議,欲收回成命。公司知悉情況後,從威廉堡(即今加爾各答)調派兩隊軍力增援萊特,萊特仍未能說服蘇丹解散軍隊,因而率軍直攻詩不朗北賴,成功摧毀此地一處碉堡,蘇丹手下潰不成軍。

1791年,兩國談判後簽署條約。蘇丹在軍力懸殊的脅迫和吉打國力逐漸衰弱的憂患下,只能同意簽下條約,此後檳榔嶼正式屬於英國治下,並於同年宣佈將開埠檳榔嶼,冠名威爾斯親王名下。

Remove ads

開埠初期

喬治市開埠初期,島上人煙稀少,據當時統計,有「107平方哩僅58人的廣闊叢林」("One vast jungle of nearly 107 square miles, with a population of only fifty-eight souls")的描述。在海盜猖狂橫行之當時,萊特反其道而行,反而招徠這些海盜與沿岸農民遷往島上,並將島嶼東北角濱海一帶部分叢林砍伐殆盡,這才奠基了此地的墾地與開埠基礎。1786年8月11日,自蘇丹賜予萊特檳榔嶼治理權當時,正好威爾斯親王誕辰前夕,萊特舉行了宣告此地正式開埠的儀式,升上首面英國國旗聯合傑克,將檳榔嶼正式命名為「威爾斯親王島」(Prince of Wales Island),並冠此新埠以時任英王的喬治三世之名,是名「喬治市」(Georgetown),沿用至今。至此,英國在東南亞,尤其是半島的據點基石已為牢牢奠定,鑄造日後將殖民勢力擴張至半島各邦之跳板與基地。

萊特原治理檳榔嶼有力,是開闢檳榔嶼之元勛,以期日後能發展為港灣都市,卻未能見證城市逐漸建城的日子。1794年萊特因感染瘧疾身亡,身後安葬於紅毛路的基督徒墳場,此地為喬治市裏最早的基建設施之一。

Remove ads

总结

视角

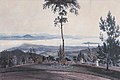

喬治市往昔的城市景觀的畫作,現藏於檳城州立博物館。以上下左右為序,分別為1811年、1814年、1810年與1818年。

1808年該建築原址於康華利斯堡,隔年遷址萊特街之現址。由於原建築已然十分蒼老,始建於1809年,因此如今的建築為1901年重建之,後期積極呵護所為。

喬治市原開闢於一片沼澤叢上,為整頓全市,從早期萊特時期,一直到往後的開埠初期都必須完成平整、填土等工作才來得可供發展的合適空間,因此為開埠此處,人力在當時是最重要的資源。在康華利斯堡建造初期,萊特通過於發放貨幣、宣布城市定向為自由港等做法吸引原來於荷蘭殖民港口,譬如馬六甲、勿礁維等地貿易的商人與勞工,以期在開埠後能與荷蘭所壟斷的香料貿易抗衡。[1]由於喬治市的日益發展,商人們逐漸意識到此地未來作為貿易港灣的趨勢,故入境船隻從1786年的85艘上升至1802年的3,569艘。1792年,喬治市的人口也達到了10,000人。[2][3][4]在此之後,喬治市發展興盛,真正步過「無中生有」的這段歷史建設時期。

在殖民時期初期,依居喬治市的商人來自東亞與南亞各地,還有少數來自其他臨近的歐洲殖民地(譬如馬六甲、威廉堡等地)、阿拉伯世界(當時以土耳其人與阿拉伯人居多)、亞齊的商人,尤其還有「海峽華人」(Peranakan Chinese)這類混血族裔的誕生。

| “ | 這世界可能沒有任何一處所在,在如此下狹小的環境裏還能聚著如此多說著各種不盡相同的語言的人們。

|

” |

| ——檳榔嶼都督黎之對檳榔嶼之評,1801年 | ||

1805年,正值歐陸拿破崙戰爭高峰,英、俄、奧、瑞、拿、西西里組成第三次反法同盟抗法[註 2]。鑒於當時法國有意涉足海外,英國也十分注重海外的軍力部署,因此海軍少將秋畢治遂於康華利斯堡部署了一隊軍艦兵馬,東南亞局勢相安無事,艦隊隔年便調回印度,反而在檳榔嶼試建了一座小型造船廠,第一艘船隻即於同年下水,但由於客群鮮少,船廠於1811年宣告關閉,造出的最後一艘船隻為「夏慤伯爵夫人號」(Countess of Harcourt)。

喬治市開埠不久,胡椒種植就引入了檳榔嶼,公司便往島嶼內陸開闢農莊,當時還引進了豆蔻與丁香的種植。公司意圖將檳榔嶼發展為東南亞之香料貿易中心,以期打破荷蘭人的香料貿易壟斷[5][6]。另一方面,華裔商人則開發了橡膠和椰子農園。至此,以浮羅山背與威省(檳榔嶼海峽之對岸)新開發之農莊,紛紛吸引許多人移民至此任勞[7],讓此地後來還能取代東印度,崛起為東南亞香料生產和貿易的中心,而喬治市之港口則為此地轉售與出口。出口貿易所徵收到的稅收讓公司得以欣然發展喬治市基建與支付行政開銷,因此1810年代,新開埠的喬治市得到了踴躍的開發嘗試,城市建設漸趨完善。

喬治市開埠初期,建築物皆是在濱海臨時搭建的亞答屋,市景雜亂,後來指定的城市規劃將喬治市劃分為四條街道,即「萊特街」(英語:Light Street;閩南語:Po-lê-kháu,漢字:玻理口)、「土庫街」(閩南語:Thôo-khòo-ke;英語:Beach Street)、「牛乾冬」(閩南語:Gû-kan-tang;英語:Chulia Street)和「椰腳街」(閩南語:Iâ-kha-ke;英語:Pitt Street,現名Masjid Kapitan Keling Street),為喬治市最初的四條街道,也是遍佈金融、商貿、港口、司法機構之所在,為一市經濟與行政中心,因其歷史悠久,曾見證檳榔嶼百年來之風雨,於2008年7月被列入聯合國世界文化遺產名錄中。[8]

1800年成立之「喬治市估價委員會」(Committee of assessors for George Town)為當地首個行政機構,亦是英屬馬來亞歷史上成立的首個司法機構,委員會是以英籍與亞籍所向印度方面之納稅人與商賈自主成立之機構,亦負責於此新開埠之房產為估價者。

1807年,檳榔嶼獲頒皇家特許,特設立最高法院與警察部隊。隔年,法院於康華利斯堡為址正式啓用,由曾任愛爾蘭王國議會最高律師的埃德蒙·斯坦利出任首位執法官。至此之後直到新加坡殖民地成為海峽的行政與貿易中心之時,在檳榔嶼執法機構隨著公司將勢力發展至馬來各邦,乃至之後海峽殖民地的初時成立時,挑起了整個海峽殖民地乃至整個英屬馬來亞的司法與執法機構之中心的重擔,因此喬治市可說是如今馬來西亞司法體系與警察體制的發祥地。

Remove ads

海峽殖民地

腳註

參考來源

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads